功能性消化不良患者行自我管理干预的效果观察

2017-12-05汪茜雅钮美娥谢安慰

汪茜雅,钮美娥,陈 奕,谢安慰

(1.苏州大学附属第一医院 a.消化内科;b.护理部;c.急诊ICU,江苏 苏州 215006;2.苏州大学附属儿童医院 感染科,江苏 苏州 215025)

功能性消化不良患者行自我管理干预的效果观察

汪茜雅1a,钮美娥1b,陈 奕1c,谢安慰2

(1.苏州大学附属第一医院 a.消化内科;b.护理部;c.急诊ICU,江苏 苏州 215006;2.苏州大学附属儿童医院 感染科,江苏 苏州 215025)

目的探讨自我管理干预在功能性消化不良患者中的应用效果。方法选取我院门诊就诊功能性消化不良患者126例,按随机数字表法分为观察组(65例)和对照组(61例)。对照组给予门诊常规健康教育,观察组给予基于自我效能理论的自我管理干预,观察2组患者干预前、干预1个月时、3个月时焦虑抑郁情绪及自我效能水平。结果干预前2组患者焦虑抑郁得分及自我效能得分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预1个月时、3个月时观察组患者焦虑抑郁得分低于对照组(P<0.05),自我效能得分高于对照组(P<0.05)。结论功能性消化不良患者给予自我管理干预,可降低患者焦虑抑郁情绪,改善患者的精神心理状况,提高其健康行为的自我效能水平,促进疾病康复。

自我效能; 自我管理; 功能性消化不良;焦虑;抑郁

功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)是一种常见的功能性胃肠病,无器质性消化道病变,但至少连续6个月反复出现上腹痛和(或)餐后不适综合征[1]。流行病学调查显示,功能性消化不良全球发病率较高,我国功能性消化不良发病人群约占23.5%[2],尤其以女性和中年患者多见。自我管理是公认的有效的慢性病管理方法,在全球已被广泛应用,其重视患者自身对疾病的管理,使患者提高疾病认知;重视自身对情绪的管理,增强自我控制疾病的信心;重视自身对自我角色的管理,最终提高生活质量。Bandura的自我效能感理论则是实现自我管理的重要理论依据,其指出个体在执行某一行为活动之前对自己能在什么水平上完成该行为活动应具备一定的信念、判断或主体自我感受,即为自我效能[3]。据报道[4],自我效能与自我管理行为之间存在密切正相关,即自我效能越高,完成自我管理行为的可能性就越大。本研究基于自我效能理论,对功能性消化不良患者应用自我管理干预,取得了较好效果,现报道如下。

1 研究对象

选取我院2014年1—6月消化科门诊就诊的功能性消化不良患者,纳入标准:(1)按照罗马Ⅲ诊断标准[5]确诊为功能性消化不良患者;(2)年龄≥18岁;(3)知情同意并自愿参加此研究者;(4)本地常住人口。排除标准:(1)消化道手术史者;(2)合并糖尿病、肾脏病、结缔组织病等慢性疾病者;(3)精神病病史者;(4)意识障碍或语言沟通障碍者;(5)随访期间出现胃十二指肠溃疡、糜烂、肿瘤或肝、胆、胰的器质性病变者。根据纳入和排除标准选取功能性消化不良患者140例,按照就诊顺序编号排序,使用随机数字表随机分为观察组和对照组各70例。研究过程中,观察组出现消化道器质性病变2例,失联3例,对照组出现消化道器质性病变4例,失联2例,退出3例,最终126例患者纳入研究,对照组61例,观察组65例。对照组,男23例,女38例;年龄18~30岁 9例,31~45岁 18例,46~60岁 25例,>60岁 9例;未婚3例,已婚55例,离异或丧偶3例;家庭人均月收入<1 000元 1例,1 000~3 000元 22例,>3 000元38例;职业:以脑力劳动为主29例,以体力劳动为主2例,在家或退休30例;文化程度:初中及以下36例,高中或中专9例,大学及以上16例;病程:<1年 24例,1~5年 24例,>5年 13例; 居住情况:与亲人居住55例,独居或与其他人居住13例;药物治疗史:抑酸药29例,促动力药32例。观察组,男 26例,女 39例;年龄 18~30岁 6例,31~45岁23例,46~60岁 22例,>60岁 14例; 未婚 2例,已婚59例,离异或丧偶4例;家庭人均月收入<1 000元 3例,1 000~3 000元 21例,>3 000元 41例;职业:以脑力劳动为主20例,以体力劳动为主5例,在家或退休40例;文化程度:初中及以下40例,高中或中专5例,大学及以上20例;病程:<1年26例,1~5年23例,>5年16例;居住情况:与亲人居住61例,独居或与其他人居住4例;药物治疗史:抑酸药31例,促动力药34例。2组患者性别、年龄、婚姻、家庭人均月收入、职业、文化程度、病程、居住状况、药物治疗史等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 方法

2.1 干预方法 对照组接受门诊常规健康教育,发放功能性消化不良健康教育手册,简单介绍疾病知识、提倡健康饮食、增加运动和保持心情舒畅。离院后给予患者电话随访1~2次解答疑问。观察组在对照组基础上,给予以自我效能理论为基础的自我管理干预,该干预策略为期6周,基于自我效能感理论[3],具体实施过程如下。

2.1.1 成立研究小组 共8名成员,包括消化内科主任医师1名、副主任医师1名、消化内科副主任护师1名、主管护师1名、主管营养师1名、副主任营养师1名、精神科副主任医师2名。干预小组以功能性消化不良循证医学证据[6]及前期研究成果[7]为基础,以自我效能感理论为指导[3],干预内容包括制订目标,言语说服,间接经验鼓励,调整并监测自我情绪状态。

2.1.2 制订目标 建立患者个人档案,发放患者饮食记录卡(包括每日进食时间、食物量、种类、温度、质量等)、运动记录卡(包括运动种类、每周至少2~3次,每次20~30 min、运动结束记录心率)、不良情绪记录卡(不良情绪表现、次数、持续时间、原因、解决方法等),并指导其记录方法。根据不同患者制定适合的总目标、若干个易实现的和可以逐步提高的小目标,电话随访1次/周,追踪1周内患者目标实现情况并小结,对达成目标给予肯定并鼓励,对未达成的目标充分分析原因及协商解决办法。

2.1.3 言语说服 采用面对面授课方式进行教育,分3次进行,每间隔2周1次,授课时间约30 min,人数控制在 15~20人/次。(1)第 1次授课:强调并扩充疾病知识管理。播放消化内科专家的授课视频,对功能性消化不良无器质性病变患者,指导餐后不适综合征和上腹疼痛综合征的症状及应急处理方法,介绍对功能性消化不良有帮助的下脘、足三里等穴位并指导每日按摩 1~2次,3~5 min/次;区分消化性溃疡、反流性食管炎等有类似症状的疾病;纠正错误用药。(2)第2次授课:强调并扩充生活方式管理。播放消化内科专科护士的授课视频,主要讲解饮食的可能诱因,功能性消化不良饮食预防要点;睡眠影响疾病的机制,促进睡眠的方法及正确用药;运动与疾病的关系,选择合适的运动种类、运动时间;自身在家庭及社会中角色扮演的正确认知,鼓励其与家人、朋友的沟通并获得他们的支持。(3)第3次授课:强调并扩充情绪管理知识。播放精神科专家的授课视频,讲解情绪影响疾病的机制,如何识别压力源,情绪控制的难点,鼓励大胆表达自我想法,调节心态及进行深呼吸与想象放松训练并示范。

2.1.4 间接体验鼓励 在每次授课结束后进行30 min成功经验传授及自由交流,邀请有成功体会的患者1~2例分享他们在自我管理方面的成功经验,并介绍自我管理过程中碰到的难题及应对方法,通过榜样的力量提高患者自我效能的期望值,促进患者积极主动参与疾病自我管理。

2.1.5 调整并监测自我情绪状态 就诊时评估患者精神心理状态并针对性讲解功能性消化不良自我管理知识手册,识别患者有无不良情绪反应并及时疏通,告知不良情绪反应对疾病的影响;每周1~2次电话随访,及时疏通患者在自我管理过程中遇到困难后的不良情绪,不断鼓励其完成易实现的小目标,不断增强自我效能;面对面授课教会患者情绪疏导的方法与技能,教会患者每天2次闹铃提醒监测、记录半日内的情绪情况,并在每天第2次闹铃后进行深呼吸与想象10~20 min,可以在音乐伴奏下进行,尽量不要躺下,深呼吸、想象、放松循环反复,感受暖流流过身体的每一部分、感受来到不同场景,从而缓和自我心境;授课后讨论时研究者一对一进行心理复评及心理支持,及时排解不良情绪反应,使其充满自信逐渐完成总目标。

2.2 观察指标 观察比较2组患者干预前 (就诊时)、干预1个月时、干预3个月时焦虑抑郁情绪及自我效能水平。

2.2.1 焦虑抑郁情绪评估 采用焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS) 和抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)[8],用于评定患者焦虑、抑郁情绪状况,由评定对象自行填写,评定过去1周的精神心理状况。焦虑与抑郁自评量表均有20个条目,按照1~4级评分,“没有/很少有”为1分、“有时有”为2分、“大部分时间有”为3分、“绝大部分时间有”为4分,将各条目分数累加后粗分按照(粗分/80×100%)换算成标准分,焦虑标准分>50即有焦虑症状,抑郁标准分>53分即有抑郁症状,标准分越高代表抑郁或焦虑程度越严重。

2.2.2 健康行为自我效能评估 由王俏等和赵毅等[9-10]研制的功能性消化不良健康行为自我效能量表,该量表是功能性消化不良特异性自我效能量表,测量当前个体健康行为自我效能状况。该量表由5个维度、35个条目构成,按Likert 5级评分,完全不能为0分、一点把握为1分、中等把握为2分、较大把握为3分、绝对把握为4分,将各条目累计相加为总分,总分范围0~140分,分值越高自我效能水平越好,并将98分作为分界值分为高水平与低水平自我效能[11]。此量表有较好的信效度,总Cronbach α系数为0.924,1周重测系数>0.9,内容效度为0.953。

2.3 统计学方法 数据采用SPSS 17.0处理,对资料进行均数、标准差的统计描述,计数资料采用χ2检验,计量资料采用独立样本t检验,计量资料2组不同时点比较采用重复测量方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 2组功能性消化不良患者焦虑得分的比较 重复测量方差分析结果显示,2组患者焦虑得分的组间比较差异有统计学意义 (F=16.575,P<0.001),不同时间点比较差异有统计学意义 (F=407.289,P<0.001),组间与时间两者有交互作用(F=189.756,P<0.001)。进一步单独效应分析结果显示:在固定时间点条件下,干预前2组患者焦虑得分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预1个月时、3个月时2组患者焦虑得分差异均有统计学意义(P<0.01);在固定分组条件下,随着干预时间的延长,观察组患者焦虑得分下降趋势。见表1。

表1 2组功能性消化不良患者焦虑得分的比较(±S,分)

表1 2组功能性消化不良患者焦虑得分的比较(±S,分)

注:#表示主效应,*表示交互效应

组别 n 干预前 干预1个月时 干预3个月时 合计 F P对照组 61 49.77±4.80 47.85±4.35 48.94±5.27 48.83±8.81 60.560 <0.001观察组 65 48.94±5.46 44.02±5.28 43.08±4.77 45.35±10.17 195.518 <0.001合计 49.35±5.15 45.87±5.20 45.78±5.21 47.00±10.19 407.289# <0.001#F 0.906 4.455 6.132 16.575# 189.756* <0.001*P 0.366 <0.001 <0.001 <0.001#

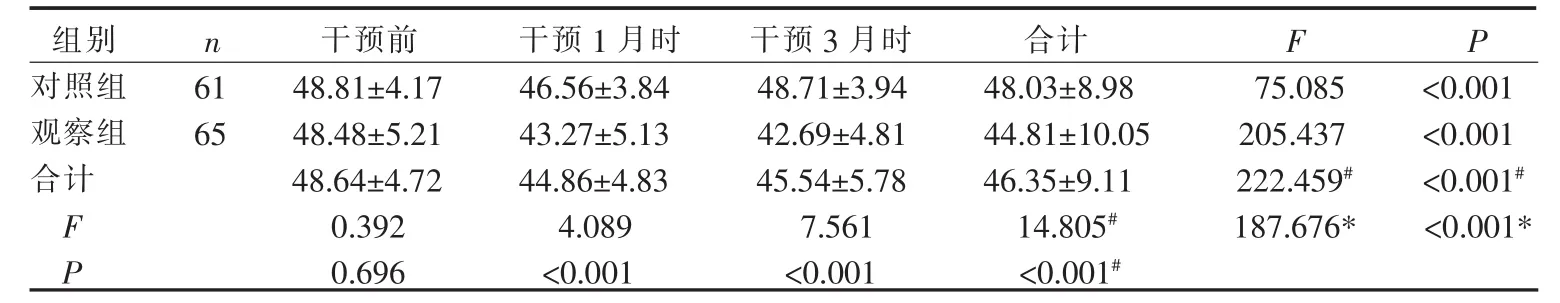

3.2 2组功能性消化不良患者抑郁得分的比较 重复测量方差分析结果显示:2组患者抑郁得分组间差异有统计学意义(F=14.805,P<0.001),不同时间点比较差异有统计学意义(F=222.459,P<0.001),组间与时间两者有交互作用(F=187.676,P<0.001)。 进一步单独效应分析结果显示:在固定时间点条件下,干预前2组患者抑郁得分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预1个月时、3个月时2组患者抑郁得分比较差异均有统计学意义(P<0.05);在固定分组条件下,随着干预时间的延长,观察组患者抑郁得分下降趋势。见表2。

表2 2组功能性消化不良患者抑郁得分的比较(±S,分)

表2 2组功能性消化不良患者抑郁得分的比较(±S,分)

注:#表示主效应,*表示交互效应

组别 n 干预前 干预1月时 干预3月时 合计 F P对照组 61 48.81±4.17 46.56±3.84 48.71±3.94 48.03±8.98 75.085 <0.001观察组 65 48.48±5.21 43.27±5.13 42.69±4.81 44.81±10.05 205.437 <0.001合计 48.64±4.72 44.86±4.83 45.54±5.78 46.35±9.11 222.459# <0.001#F 0.392 4.089 7.561 14.805# 187.676* <0.001*P 0.696 <0.001 <0.001 <0.001#

2.3 2组功能性消化不良患者自我效能得分的比较 重复测量方差分析结果显示:2组患者自我效能得分组间比较差异有统计学意义(F=35.869,P<0.001),不同时间点比较差异有统计学意义(F=334.320,P<0.001),组间与时间有交互作用(F=189.832,P<0.001)。 进一步单独效应分析结果显示:在固定时间点条件下,干预前2组患者自我效能得分比较差异均无统计学意义(P>0.05),干预1个月时、3个月时2组患者自我效能得分差异有统计学意义(P<0.05);在固定分组条件下,随着干预时间的延长,观察组患者自我效能得分上升趋势,见表3。对照组干预前后自我效能水平比较无统计学意义(P>0.05),观察组干预前后自我效能水平差异有统计学意义(P<0.05);干预3个月时观察组高水平自我效能人数明显增多,2组患者自我效能水平比较差异有统计学意义 (P<0.05),见表4。

表3 2组功能性消化不良患者自我效能得分的比较(±S,分)

表3 2组功能性消化不良患者自我效能得分的比较(±S,分)

注:#表示主效应,*表示交互效应

组别 n 干预前 干预1个月时 干预3个月时 合计 F P对照组 61 88.00±9.49 92.46±8.54 91.01±8.61 90.49±18.81 16.410 <0.001观察组 65 85.49±10.70 105.12±10.29 109.92±10.56 100.18±22.17 157.582 <0.001合计 86.71±10.17 98.99±11.36 100.53±12.98 95.41±20.19 334.320# <0.001#F 1.389 7.489 13.210 35.869# 189.832* <0.001*P 0.167 <0.001 <0.001 <0.001*

表4 2组功能性消化不良患者自我效能水平的比较(例)

4 讨论

4.1 基于自我效能理论的自我管理干预,可降低功能性消化不良患者焦虑抑郁情绪 流行病学指出,功能性消化不良的发病由生理、心理、社会三方面因素综合起作用,其中心理社会因素起重要作用。个体的精神因素通过神经-体液机制发生作用,从而影响胃黏膜的血流灌注、胃肠激素分泌及自主神经系统,形成胃动力异常和胃肠高敏感性从而引发功能性消化不良症状。情绪激动时,交感神经兴奋,胃黏膜血管收缩,胃分泌功能减弱,同时胃动力亦减弱,胃排空障碍,出现上腹部泛酸、嗳气、饱胀等不适表现;相反,情绪低落时,副交感神经兴奋,胃分泌功能增强,胃酸增多,出现腹痛、烧心等症状。前期研究基础显示门诊功能性消化不良患者多存在对疾病认知不足,焦虑情绪普遍存在,在一些合并心理障碍的功能性消化不良患者中,其躯体化的功能性消化不良症状与精神心理障碍两者持续存在并相互交错作用,加重了焦虑抑郁情绪[7]。目前诸多文献[12-13]指出单纯使用药物治疗不能完全缓解功能性消化不良症状,需要联合运用心理干预方法[14],例如认知行为疗法、催眠疗法、放松疗法等,才可有效帮助患者提高精神心理状况的自我调节能力,从而缓解症状。本研究结果显示:干预前2组患者焦虑抑郁得分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预1个月、3个月观察组患者焦虑抑郁得分低于对照组(P<0.05)。究其原因,观察组患者基于自我效能理论,给予自我管理干预,把有针对性的心理疏导、提高患者情绪管理的主观能动性融入了干预的全过程。建立患者个人档案时通过健康教育缓解其因知识缺乏引起的不良情绪反应并及时疏导;其次在研究者的指导下设定患者从小目标到总目标的努力方向并亲身体验自我管理成功的喜悦、同时能及时解决所遇到的困难并疏导不良情绪;另外间接经验、面对面心理支持不断鼓励患者做情绪管理的主导者,提高了其自信心,帮助患者主动参与到情绪管理中,能使患者较好掌握情绪管理的方法与技能,降低患者焦虑与抑郁情绪,与汤凯捷等[14]研究结果一致。

4.2 基于自我效能理论的自我管理干预,可改善功能性消化不良患者的健康行为自我效能水平Bandura认为,自我效能是人类行为的决定性因素[15],人类的行为不仅受到行为结果的影响,而且受到通过人脑的认知形成对自我行为能力与行为结果期望值的影响,即自我效能感。功能性消化不良是一种慢性的身心疾病,病程较长且反复发作,给患者带来一定的经济负担,伴发的焦虑、抑郁情绪不同程度地影响着患者的工作、学习、生活,有国外学者报道患者平均每日缺席1.4 h工作[16]。也有学者指出功能性消化不良患者只能对部分诱发症状的食物进行识别,但是其改变膳食摄入和生活方式的意愿及依从性较差[17]。研究报道[18]自我效能是自我管理行为的中介因素,较高的自我效能感能够促使个体选择适合自己能力水平又富有挑战性的任务,尝试努力并充满自信地坚持,较好的促进健康行为包括控制不良生活方式、改善疾病症状,最终改变个体行为、完成自我管理目标,提高生活质量。本研究结果显示:干预前2组患者自我效能得分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预1个月、3个月观察组患者自我效能得分高于对照组(P<0.05),干预3个月观察组高水平自我效能人数明显增多,与韦燕萍等[19]研究结果一致。究其原因,观察组在自我效能理论的指导下进行6周的自我管理干预,制订个性化目标让患者亲身体验自我管理的过程与成功喜悦感,通过集中面授专家课程进行健康教育的劝说,帮助患者理解功能性消化不良基本相关知识与自我管理技能,通过授课后的病友成功经验分享,树立疾病康复的信心,舒缓患者的不良情绪并使其保持良好的心理状态,从而增强了自我效能感,提高患者自我管理水平,促使患者采取自我保健行为。

[1]Giurcan R,Voiosu T A.Functional Dyspepsia:A Pragmatic Approach[J].Rom J Intern Med,2010,48(1):9-15.

[2]吴柏瑶,张法灿,梁列新.功能性消化不良的流行病学[J].胃肠病学和肝病学杂志,2013,22(1):85-90.DOI:10.3969/j.issn.1006-5709.2013.01.027.

[3]杜世正,袁长蓉.自我管理模式的研究实践进展及思考[J].中华护理杂志,2009,44(11):1048-1051.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2009.11.035.

[4]徐文红,林 征,林 琳,等.胃食管反流病患者自我管理行为及其影响因素调查[J].中华护理杂志,2012,47(5):409-411.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2012.05.007.

[5]姚学敏,叶必星,林 琳,等.功能性消化不良罗马Ⅲ和罗马Ⅱ标准的比较及精神心理状况调查[J].中华消化杂志,2012,32(5):303-306.DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2012.05.006.

[6]中华医学会消化病学分会胃肠动力学组.中国消化不良的诊治指南[J].中华消化杂志,2007,27(12):832-834.DOI:10.3760/j.issn:0254-1432.2007.12.011.

[7]汪茜雅,钮美娥,谢安慰,等.门诊功能性消化不良患者自我管理体验的质性研究[J].护士进修杂志,2015,30(12):1126-1128.

[8]刘芳宜,朱丽明,方秀才,等.三种不同心理测评量表对功能性消化不良患者焦虑、抑郁状态的评估[J].胃肠病学,2012,17(2):106-109.DOI:10.3969/j.issn.1008-7125.2012.02.011.

[9]王 俏,赵 毅,刘 伟,等.应用 Delphi法研制功能性消化不良患者健康行为自我效能量表[J].中国实用护理杂志,2012,28(32):66-68.DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2012.32.085.

[10]赵 毅,王 俏,刘 伟,等.功能性消化不良患者健康行为自我效能问卷的编制及信效度检测[J].护理管理杂志,2013,13(7):463-465.DOI:10.3969/j.issn.1671-315X.2013.07.003.

[11]Bodenheimer T,Lorig K,Holman H,et al.Patient Selfmanagement of Chronic Disease in Primary Care[J].JAMA,2002,288(19):2469-2475.

[12]Faramarzi M,Azadfallah P,Book H E,et al.A Randomized Controlled Trial of Brief Psychoanalytic Psychotherapy in Patients with Functional Dyspepsia[J].Asian J Psychiatr,2013,6(3):228-234.DOI:10.1016/j.ajp.2012.12.012.

[13]Haag S,Senf W,Tagay S,et al.Is There a Benefit from Intensified Medical and Psychological Interventions in Patients with Functional Dyspepsia Not Responding to Conventional Therapy?[J].Aliment Pharmacol Ther,2007,25(8):973-986.DOI:10.1111/j.1365-2036.2007.03277.x.

[14]汤凯捷,张江春,时昭红,等.心理护理对功能性消化不良患者胃肠动力的影响[J].中华现代护理杂志,2008,14(33):3441-3443.DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2008.33.001.

[15]施小青,曹伟新,杨小芳,等.慢性病自我管理概念的研究进展[J].中华现代护理杂志,2011,17(16):1968-1971.DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2011.16.050.

[16]Lacy B E,Weiser K T,Kennedy A T,et al.Functional Dyspepsia:The Economic Impact to Patients[J].Aliment Pharmacol Ther,2013,38(2):170-177.DOI:10.1111/apt.12355.

[17]Feinle-Bisset C,Azpiroz F.Dietary and Lifestyle Factors in Functional Dyspepsia[J].Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2013,10(3):150-157.DOI:10.1038/nrgastro.2012.246.

[18]李文文,郜玉珍,景月娟,等.起搏器植入者生活质量与自我效能的相关性[J].解放军护理杂志,2013,30(11):25-27.DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2013.11.008.

[19]韦燕萍,陈柳云,吴庆珍.基于自我效能理论营养干预对鼻咽癌调强放疗患者的效果观察[J].护理学报,2015,22(19):59-62.DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2015.19.059.

[本文编辑:谢文鸿]

Impact of Self-management on Outpatients with Functional Dyspepsia

WANG Xi-ya1a,NIU Mei-e1b,CHEN Yi1c,XIE An-wei2

(1a.Dept.of Gastroenterology;1b.Dept.of Nursing Administration;1c.Emergency ICU,the First Affiliated Hospital of Soochow University,Suzhou 215006,China;2.Dept.of Infectious Disease,Children’s Hospital of Soochow University,Suzhou 215025,China)

ObjectiveTo explore the effect of self-management intervention on the mental status and self-efficacy of patients with functional dyspepsia(FD).MethodsTotally 126 cases of outpatients with FD were randomly divided into two groups.Patients in experiment group(n=65)

6-week self-management intervention based on self-efficacy theory,while those in control group(n=61)received routine care.The mental state and self-efficacy of the patients were evaluated before the intervention and 1 month and 3 months after the intervention.ResultsThere was no statistical significance in terms of the score of anxiety,depression and self-efficacy before the intervention (P>0.05).After the intervention,the mental status(SAS and SDS)in experiment group were significantly better than that in control group(Plt;0.05).Self-efficacy in experiment group was significantly better than that of control group(Plt;0.05).ConclusionSelf-management intervention can improve the mental status and self-efficacy of outpatients with FD.

self-efficacy;self-management;functional dyspepsia;anxiety;depression

R473.57

A

10.16460/j.issn1008-9969.2017.19.067

2017-03-01

江苏省科技厅生命健康专项(BL2014046)

汪茜雅(1981-),女,浙江衢州人,硕士,副主任护师。

钮美娥(1964-),女,江苏苏州人,本科学历,主任护师。