新国标下商务英语精读内容与语言融合型教学模式的建构

2017-11-29伍彩芬

伍彩芬

关键词:商务英语;国家标准;内容与语言融合;双聚焦;教学模式

摘要:《商务英语专业本科教学质量国家标准》明确指出商务英语专业具有国际商务和英语语言交叉融合的复合型特征。基于新国标,以内容为驱动、语言为载体,在商务英语精读课程中构建内容与语言融合的“双聚焦”教学模式,可以凸显专业知识与语言技能之间的关联,有效内化专业知识,提高有学科语境依托的语言表达能力,促进学生从“学习语言”向“用语言学习”转变,实现商务英语教学从“语言中心化”向“内容与语言双聚焦”完善。

中图分类号:H319.1; G420

文献标志码:A文章编号:1009-4474(2017)05-0020-08

The Construal of ContentLanguage Integrated Leaning Mode

in Comprehensive Business English under the National Standards

—From "Centralization of Language" to "ContentLanguage DualFocusedness"

WU Caifen

(School of Foreign Languages, Guangzhou College of Commerce, Guangzhou 511363, China)

Key words: Business English; national standards; contentlanguage integrated learning; dualfocusedness; teaching mode

Abstract: National Standards of Teaching Quality for Undergraduate Business English Majors explicitly specifies that Business English is characterized of integrating International Business with English. The thesis, based on the National Standards, is to construe the dualfocused mode of ContentLanguage Integrated Learning in Comprehensive Business English Course. With content driven and language utilized as the tool, the MODE establishes the positive correlation between "content" and "language", effectively internalizing major knowledge and at the mean time cultivating subjectcontextbased linguistic competence. It promotes students to realize the transformation from "Learning Language" to "Learning with Language", and facilitates the teaching of Business English to fulfill the perfection from "Centralization of Language" to "ContentLanguage DualFocusedness".

语言习得是一个“形”与“意”的匹配过程〔1〕,构建学习者语言输出的“形”“意”衔接能力是二语教学的一个重要目标。在单语制国家,二语教学任务一般在班级授课制的教学层面展开,这种语言教学模式聚焦于基于形式的语言规则教学,注重语言的结构分析,忽略语言的认知负载,其明显的缺陷就是学生面临学科知识困境(subject knowledge dilemma),所学内容缺乏认知挑战,专业知识与语言技能之间的不匹配导致语言学习失去动力。近年来,从一元语言知识教学向二元内容与语言融合型学习(亦称“课目与语言整合式学习”,ContentLanguage Integrated Learning,以下简称为CLIL)的转变已成为英语专业教学改革发展趋势,正逐渐受到越来越多的语言学家、一线教师的推崇。

从20世纪90年代开始,CLIL教学模式在欧洲被应用到二语教学中,但我国学界对该模式的研究尚处于开始阶段。王美玲探讨内容与语言融合学习在欧盟非英语国家高等教育中的应用〔2〕。盛云岚认为欧洲CLIL模式的核心与关键在于“整合”,语言学习和学科学习的互为语境化为二语习得创造真实的认知语境,为中国的外语教学法探索提供了有价值的借鉴〔3〕。孙有中倡议总结欧盟和国内教改经验,应考虑把CLIL教学模式纳入英语专业教学质量国家标准中〔4〕。黄甫全、李灵丽在多维整合理念的指导下,构建了以金字塔式课案规划过程、图示结构模式和双维矩阵评估方式为特点的课语整合课堂〔5〕。米保富从CLIL教学目标设定、课堂话语分析、教學提升策略、教师发展等维度评述CLIL研究成果,指出国内CLIL研究应结合本土语境,采用“微过程方法”(microprocess approach)探究CLIL契合具体教学实践的有效模式〔6〕。

在应用研究方面,常俊跃、赵永青突破传统教学“以语言技能训练为导向”的桎梏,在大连外国语学院基于学生需求,以内容为依托,以英语为媒介,开发课程自身潜力,构建“内容·语言”融合的新课程体系,它凸显内容依托课程和语言技能核心课程融合的优势,科学设置适合学生认知水平的专业课程,激发学生学习兴趣,构筑专业知识系统,被证明是培养英语专业学生综合素质更为有效的一种课程体系〔7〕。郭月琴、吴秀娟将内容与语言的融合型模式应用于大学英语写作教学中,对中国石油大学60名市场营销专业三年级学生进行为期一学期的教学实践,对照组学生写作成绩从前测11.13分上升到后测的12.25分,涨幅绝对值为1.12分,实验组学生从前测10.32分到后测的14.16分,涨幅绝对值为3.84分,比对照组高出2.72分,是对照组的242.85%;他们认为CLIL是“写作支持源”,为写作“实施过程”提供支持并在词汇选择、句式运用、段落衔接、语篇结构等方面对写作“产品”产生直接影响;实验组学生的认知更贴近学科知识的情境,无论在内容组织的宏观层面还是在语言润色的微观层面都把握更准确、更到位〔8〕。endprint

一、内容与语言融合型教学的理论框架

(一)定义

内容与语言融合型学习(CLIL)是指将外语作为教学用语来教授如历史、地理、生物等非语言类课程,达到内容与语言“双聚焦”(dualfocusedness)〔9〕,是使学习者获得学科知识和语言技能双重能力的教学方法〔10〕。

CLIL这一概念最初是1994年由芬兰学者大卫·马什(David Marsh)基于美国社会语言学家赫密斯(Hymes)的“交际能力”理论和英国语言学家韩礼德(Halliday)的功能语言学理论而提出的〔11〕。20世纪90年代初欧盟奉行多元语言政策,CLIL在欧盟非英语国家中小学课堂兴起并盛行。2003年欧盟委员会为推进语言多样性颁布了《行动计划》,将CLIL正式列为提高语言教学质量的创新手段,“整合”学科知识与语言技能,以期促进学科知识和语言能力的同步发展,这实属欧盟建设和谐的多文化、多语言的政治诉求在教育上的体现。此外,全球化也在很大程度上助推了CLIL的发展:全球化对外语教育提出了更高的要求,如何培养既有扎实的学科知识、又能在专业领域娴熟地使用英语进行无障碍交流的高素质复合型人才,成为如今高校教学研究的重要课题。传统的英语专业课程教学重心放在词句讲解、语法分析等基础层面,教学目标即语言本身,这种纯语言技能教学已经严重滞后于日益增长的人才培养需求。而基于内容和能力建构(contentdriven and competencebased)的CLIL“通过一种第二语言或外语学习另一种科目,并且通过一种基于内容的科目来学习第二语言或外语”〔12〕,把语言和内容看作是教学整体中不可分割且又相互促进的两个维度:一方面学生以目标语为工具学习学科知识,内化课目内容;另一方面学生能够提升目标语的语言技能,培育其思辨素养。这种教学理念被认为是发展语言能力更为自然的一种方式,与儿童学习母语的方式一致。

(二)理论基础

Lemke认为,学习科学意味着学习如何谈论科学,通过掌握专业学科知识所获取的学科能力实际上等同于获得学科的语言能力〔13〕。CLIL模式以内容为依托,内容是学习语言的源泉(resource),以语言为载体,外语不仅是学习的目标,还是学习内容的工具(language as a learning tool);CLIL摒弃传统外语课堂忽略学生认知发展、学科知识和语言学习人为割裂的弊端,认为只有有机结合语言教学与学科教学,把语言作为学习学科知识的媒介(medium),才能创建最理想的外语学习条件;CLIL将语言教学建构在某个学科或主题内容的教学之上,在学科内容与语言技能之间建立显性关联,力图还原语言习得的社会认知过程,语言技能具体化为有学科语境依托的语言表达手段,这样专业知识和二语学习互为裨益,相当于用一份的价钱买到两份的东西(get two for the price of one),达到“形”“意”完美结合。

CLIL有两个重要的理论前提:第一,纯语言课堂不能提供丰富多样的语言输入。传统外语教学注重描述语言使用规则,而CLIL突破传统语言课堂的语言输入的局限,以另一门语言为工具来探索学科知识,赋予语言学习任务现实意义,语言输入的多样性得以扩展;第二,语言不能被作为孤立的系统来教。语言学习若停留在对文字符号的表层解码上,则难以调动学习主体的能动性。

CLIL强调以课目作为语境和关注对象,学科知识成为外语学习的土壤,激发了学习者求知欲。学生在认知维度上探求课目知识,开阔学术视野,在与教师的纵向互动和与同伴的横向交流中促进语言附带习得。把语言教学构建于某个主题内容之上,深化学科认知,拓宽知识领域,发展思辨能力,同时提升语言能力,这正是内容与语言协同之正效应,有助于实现专业知识与外语水平的有效对接。

(三)理论框架

CLIL在发展过程中吸取了浸入式教育(Immersion Instruction)、双语教育(Bilingual Instruction)、内容依托式教育(ContentBased Instruction)、交际法(Communicative Language Teaching)、任务型学习(TaskBased Learning)等多种教学模式的优点,并在理论上不断完善。CLIL的核心理念是:目标语作为交流媒介,它是一种发展性技能,须伴随内容学习、认知发展而发展;语言技能与学科知识的互为语境化为外语学习营造自然的社会认知语境,实现语境真实化、语用交际化、学习自主化,促使学科知识在语言互动中内化,语言在对内容的理解中提高。

基于在英国诺丁汉大学教育学院对CLIL教师培训的经验,Coyle提出一种融“内容(content)、交际(communication)、认知(cognition)、文化(culture)”于一体的4Cs综合教学系统框架,如图2所示。

内容(content)指特定的专业知识。对学科内容本身的成功掌握是学习的重要任务,但学科内容和语言理解之间存在着一种共生关系(symbiotic relationship),语言是由表达的具体内容(content)与表达方式(expression)共同组成的一个整体,内容与表达方式彼此不可分割〔14〕,这种共生关系就要求学习者将注意力集中在如何更好地以外語为手段获取相关学科知识,而不是仅仅关注如何学习这种语言。CLIL课堂强调知识和语言的整合,语言成为内化知识、进行思维的工具,知识赋予语言表达的意义内核。知识语言化,语言知识化,促使学习者通过语言构建起整个学科知识框架。

认知(cognition)指学习者分析问题、解决问题的思维能力。认知语言学认为语言与认知之间存在辩证统一关系,人类认知以语言为载体,语言技能是人类认知能力不可或缺的一部分。有效的学习不仅能帮助学生掌握学科知识,还能促进其认知发展,语言学习亦是如此〔15〕。语言作为一种认知现象,是认知的工具,也是认知过程产生的结果〔16〕。在CLIL中,学习者以外语为手段来学习学科知识,用外语对学科知识进行概念定义、类别区分、理论假设、原因解读、对策剖析、结果评价等思维活动,有学科语境依托的新的语言表达形式意味着新的思维视野(thinking horizons),新的思维视野提高学习者的概念理解能力,推动更高级别的思维活动。知识和语言交织的学习过程使得认知活动更加活跃,促进学生对已有知识进行增添、修正和重组,语言教学应当做到知识与语言的相互结合,才能实现培养较高认知能力的目的。CLIL“不仅可以满足学生学习专业学科知识的需求,还能使其从各种渠道获取信息或不同的观点,培养他们批判性的思维能力”〔17〕。endprint

交际处于CLIL4 Cs综合教学系统的核心地位,CLIL促使学习者积极参与课堂任务,运用语言构建专业知识,学会如何用外语谈论学科。按照Cummins J的观点,语言技能分为基本人际语言技能(Basic Interpersonal Communication Skills,BICS)和认知学术语言能力(Cognitive Academic Language Proficiency,CALP)两类:BICS是交际双方通过对话形式进行日常交流,属于较低层次的语言技能;CALP是有专业学科语境依托的语言表达手段,属于高级层次的语言技能〔18〕。CLIL秉承培养学科化的语言交际能力的理念,把语言视为连接学科学习与交际能力的桥梁,内容与语言融合,知识是语言化的知识,语言是知识化的语言,听说读写译等语言训练不再是外语学习的唯一目标,而是学习学科知识的必要手段。

在文化层面,CLIL培养学生在全球视野下的多元文化认同感,提升学习者对不同文化的理解力和宽容度。学生应具有“他人意识”(otherness),以开放的态度、批判的思想看待多元文化现象,敏锐觉察跨文化交际现象,能较好理解、诠释、评价国别文化差异,认知深层文化蕴涵,并运用恰当的策略解决因文化冲突引起的交流困难。

在CLIL4 Cs综合教学框架体系中,课堂交际成为连接内容传授、认知发展和文化传递的中介,彼此之间相互依存,互为辅助,形成相互交织的CLIL课堂有机整体。

二、基于新国标的商务英语精读内容与语言融合型教学模式建构

(一)商务英语

为应对我国对外开放的新形势,深化教育教学改革,创新英语人才培养模式,教育部2007年首次批准开设商务英语本科专业,2012年将其列入专业基本目录(专业代码050262)〔19〕,与其他语种(如日语、法语等)以及翻译专业等平级并列,这标志着商务英语经过五十多年的发展,第一次在我国高等教育本科专业序列中拥有正式的学科地位〔20〕。据不完全统计,2014年全国已有216所高校开设了商务英语本科专业。

商务英语中的商务与英语之间究竟是什么样的关系?从字面看,商务英语包含着语言(英语)和业务(商务)两个层面。在语言层面,商务英语是从事或将要从事商务行业的人在商务环境中所应用的英语;在业务层面,商务概念广阔,涉及经济、贸易、管理、营销、金融、财会、商法、物流等。学术界对商务英语专业学科定位存在争议:在商务英语教学中是用英语教商务还是以商务为内容教英语?培养的是会英语的商务人才还是懂商务的英语人才?我们需要的是具有深厚英语功底的商科教师还是具有商科背景的英语教师?

笔者认为,在商务英语中,商务和英语不是主次关系,也不是修饰与被修饰的关系,而是一个完整概念,是国际商务学科与英语语言学科交叉而形成的一种复合話语体系。商务英语不是商务和英语的简单叠加,而是两者的有机融合,商务知识是英语语言所表达的内容和中心,英语语言则是商务活动的工具和载体。商务英语专业具有双重教学目标:一是教会学生使用商务话语的能力(商务英语);二是教会学生用英语去从事国际商务(英语商务)〔21〕。在巩固英语语言能力的同时,强化商科知识的学习,培养具备扎实英语基本功、掌握商务知识、具备国际化视野的高级商务人才,这与CLIL的教学理念完全吻合。故本研究拟在商务英语精读中构建内容与语言融合型教学模式,以澄清对商务专业学科定位的争议,以期提高商务英语专业教学质量。

(二)商务英语精读内容与语言融合型教学模式

《商务英语专业本科教学质量国家标准》明确指出,商务英语专业具有国际化、复合型、应用性三大特点,旨在培养英语基本功扎实,具有国际视野和人文素养,掌握语言学、经济学、国际贸易、企业管理、市场营销、金融、商法等相关基础理论与知识,熟悉国际商务的通行规则和惯例,具备英语应用能力、商务实践能力、跨文化交流能力、思辨与创新能力、自主学习能力,能从事国际商务工作的复合型、应用型人才〔22〕。

商务英语精读是商务英语专业基础阶段的核心课程,通过商务主题文章的讲解分析,帮助学生构建商务知识图式,开阔专业学术视野,提高语篇理解力,扩大词汇量,熟悉商务文体表达特点,提升有商科语境依托的学术认知语言能力。

图式(schema)最早由18世纪哲学家康德(Kant)提出,它是认知的建筑组块,是信息加工的基本要素,强调概念只有和个人的大脑已存信息相互联系才具有意义。Carrel将图式区分为语言图式(language schema)、内容图式(content schema)和形式图式(formal schema)〔23〕:语言图式是学习者对语音、词汇及语法等语言知识的掌握程度及运用能力,是语言信息加工的根基;内容图式指对语篇主题的认知,尤其是对文本所传递的专业背景知识的熟悉程度;形式图式是对体裁、篇章结构和修辞特点等有关文本构成形式的知识。这三类图式分别与文章的语言、内容和表现形式相对应,也与CLIL中内容与语言并重,以学科知识作为依托为语言学习提供有意义的语境,把语言作为学习专业知识的工具的理念契合。在课堂教学中,教师引导学生利用关键图示法厘清知识结构并建构内容图式。

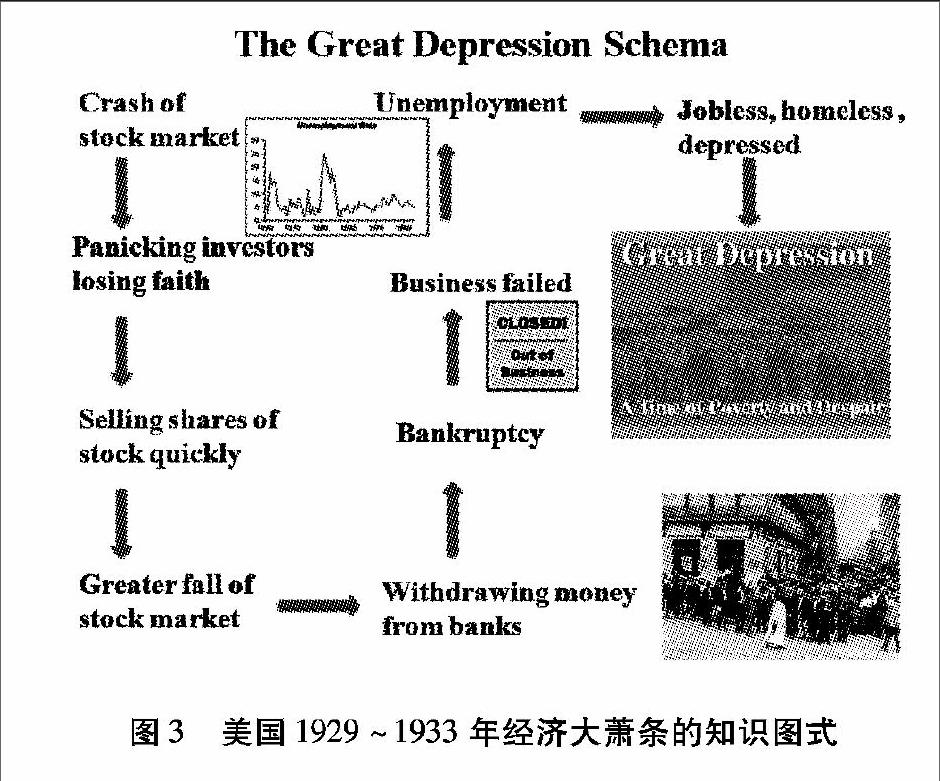

本文从内容与语言的共生关系出发,在商务英语精读课程中构建内容与语言融合型的教学模式(如图2所示)。该模式以图式为桥梁,包括教师输入和学生建构两个部分。基于所学文本的主题知识,教师向学生厘清知识结构,利用关键图示法(key visual)形象地呈现知识结构并将之图式化,减轻学生认知负荷,同时关注承载学科内容的语言表达形式。学生有两大任务:第一,解构语篇,建立图式。在初始阶段,教师可将图式中的部分信息省略而给学生提供一个留有空白的图式,要求学生根据文本信息补充图式;学生归纳总结文本,整合分散知识,厘清各元素之间的逻辑关系,强化所学的学科内容。随着学生认知能力的发展,教师应根据学生“最近发展区”(zone of proximal development)而逐渐减少“脚手架”(scaffolding)功能,要求学生学会自己主动建构文本的完整图式;第二,根据所建构的图式重构新的语篇,实现内容学习与语言学习的双重目标。图式兼顾学生的专业知识掌握、认知能力发展和语言习得培养三方面,能够形象地呈现知识结构,帮助学生更好地理解课目内容,它与语篇是同一知识结构的两种不同表现形式,学生建构了文本的知识图式,在很大程度上也整体把握了文本,再根据图式中线条、箭头等符号所表示的逻辑关系串接关键信息,重构新的语篇。endprint

图2商务英语精读课程中内容与语言融合型教学模式

三、内容与语言融合型教学模式在商务英语精读中的应用

下面以《商务英语综合教程》第二册(新世纪商务英语专业本科系列教材,王立非主编,上海外语教育出版社出版)第五单元Financial Legislation in the First Hundred Days(《新就任百日的金融立法》)为例,阐释内容与语言融合型教学模式。Financial Legislation in the First Hundred Days摘自《美国经济改革》,全文1017字,分11个自然段,主要讲述美国1929~1933年经济大萧条以及罗斯福如何应对危机、实施“新政”。

(一)教师输入

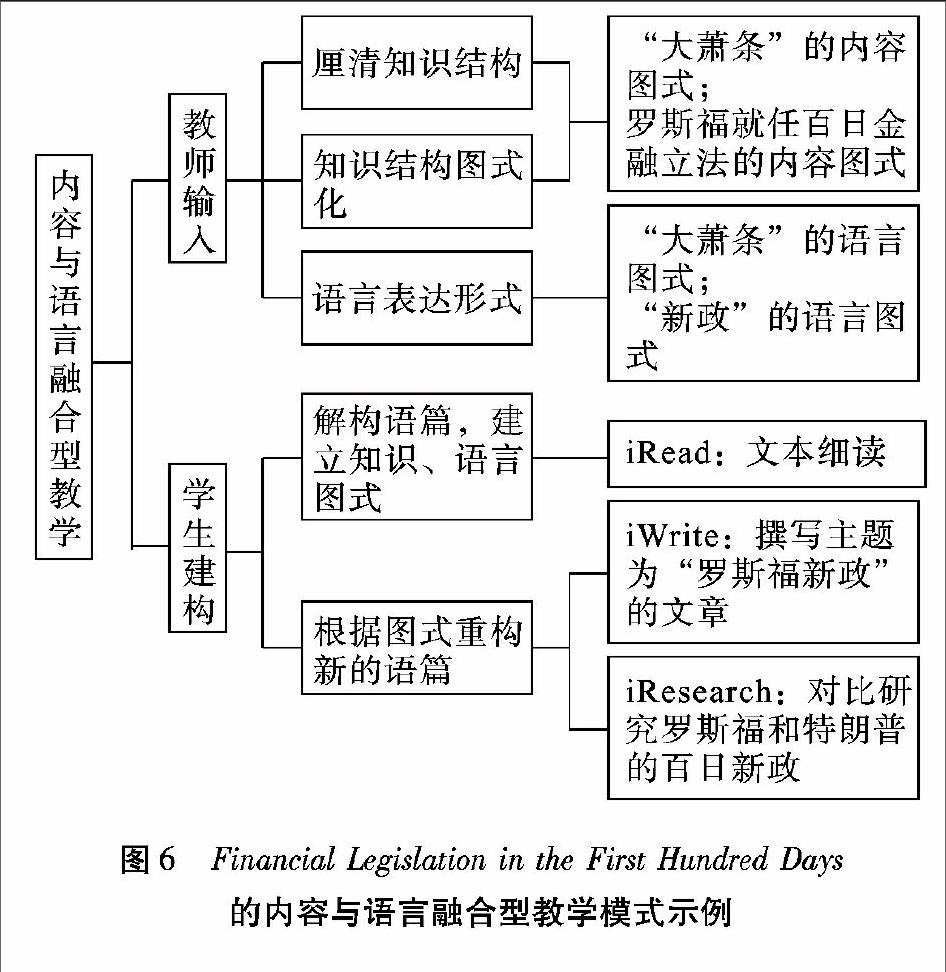

在美国乃至世界经济发展史上,1929~1933年爆发的经济危机和罗斯福新政是现代资本主义经济发展中的重要历史事件。在课堂的热身阶段,教师通过一个问题“How much do you know about Americas Great Depression?”(你对美国经济大萧条了解多少)引导学生思考大萧条的现象。1929年10月24日被称为“黑色星期四”,美国股票一夜之间由5000多亿美元的顶巅跌入深渊,这直接引发了持续四年的经济危机:金融崩溃、银行倒闭、商店关门、存货山积、工人失业、民不聊生。在学生们参与大萧条背景知识的课堂讨论后,教师播放“The Great Depression”(大萧条)主题视频文件,以文字、图像、声音、动漫的多模态方式向学生们真实再现当年凄凉凋敝的状况,要求他们写下与经济大萧条相关的关键词。这些关键词构成美国经济大萧条的表征,那么这些表征背后的原理又是什么?它是怎样发生的?教师以内容图式的方式清晰明了地剖析其机制(如图3所示):

图3美国1929~1933年经济大萧条的知识图式

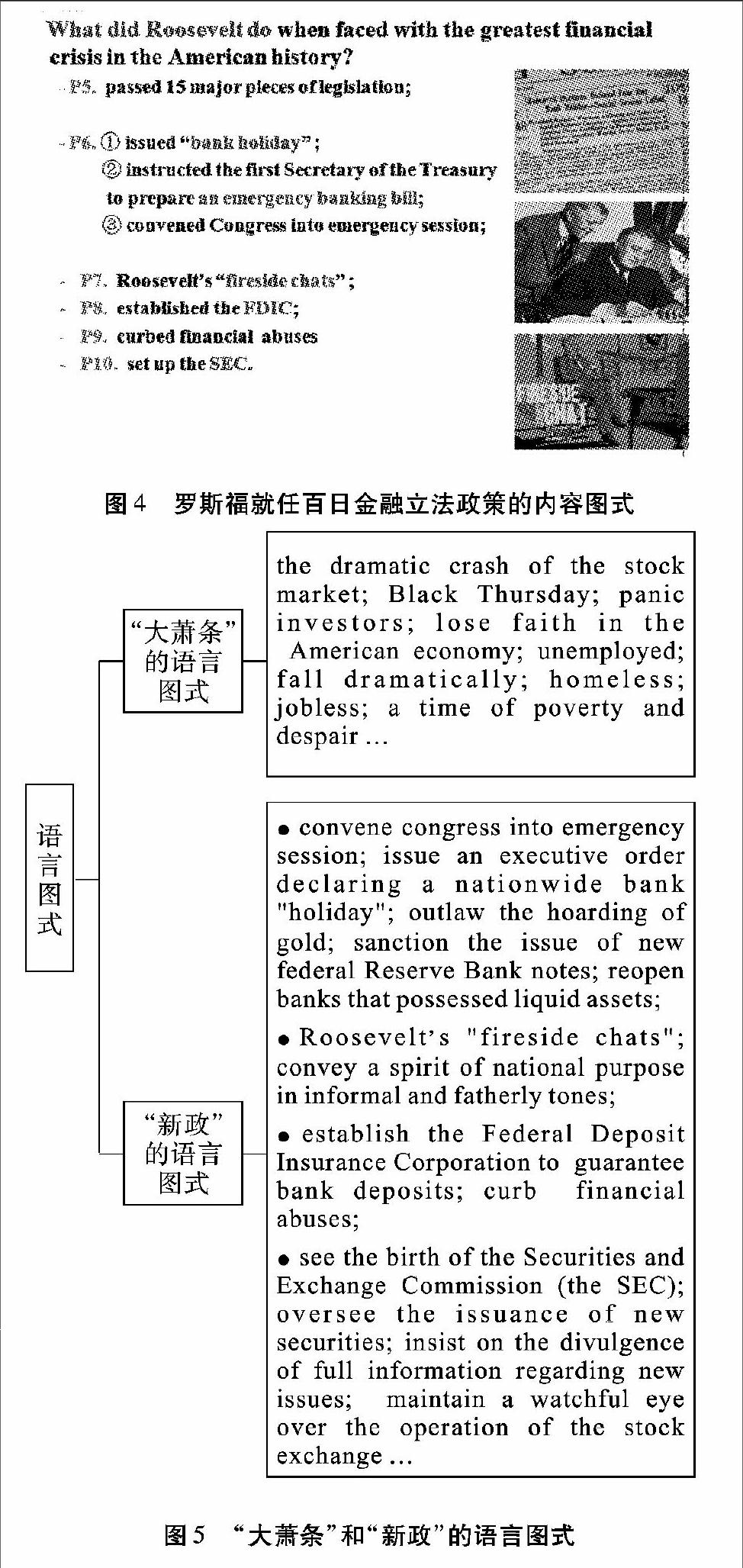

1933年3月4日,富兰克林·罗斯福就任美国第32届总统。在就职典礼上,他向美国民众承诺改革的决心:“首先,让我坚持我的信念,我们唯一不得不恐惧的就是恐惧本身——一种莫名的、丧失理智的、毫无根据的恐惧……我将决不回避义不容辞的责任。”罗斯福顺应民众意志,大刀阔斧地实施“新政”,救济(Relief)、复兴(Recovery)、改革(Reform)是“新政”的核心概念,其主要内容是救济穷人与失业者,恢复经济,改革金融系统以预防经济危机再次发生。当时,罗斯福总统面临的最紧迫的问题是金融危机,也就是课本所节选文章的主旨:从1933年3月9日到6月16日,国会通过了超过15项立法;為恢复群众对银行的信任,罗斯福颁布一项行政命令宣布全国性银行假日,通过《紧急银行法》,禁止非法贮藏黄金,整顿银行,支持有支付能力的银行重新开业,淘汰无偿还能力的银行;利用炉边谈话,以通俗的方式向听众传达国家政策的精神,号召人们信任政府,避免大范围的挤兑;建立联邦存款保险公司(FDIC);遏制金融舞弊;成立证券交易委员会(SEC),监督新证券的发行。他所采取的非常措施收拾残局,稳定人心,犹如“黑沉沉的天空出现的一道闪电”。教师引导学生细读文本,建构罗斯福就任百日金融立法政策的内容图式(如图4所示):

在建构知识图式的同时,也应同样关注有学科语境依托的语言表达形式。“大萧条”的语言图式和“新政”的语言图式(图5)如下:

(二)学生建构

学生是课堂活动的主体,CLIL藉由学生建构专业知识的过程来学习(learning by construction)。在教师讲解的同时,学生积极参与iRead文本细读活动,解构语篇建立知识、语言图式,并根据图式重构新的语篇;授人以鱼,不如授人以渔,在教师示范后,学生逐渐学会自主剖析文本、建构图式,提高自主学习能力;在巩固阶段,学生将课本所学的“内容”与“语言”综合应用到输出驱动的iWrite活动中,撰写一篇关于“罗斯福新政”的文章;在课后拓展的iResearch环节,教师布置学生成立“爱研究”学习小组,上网查找资料,比较富兰克林·罗斯福百日新政和美国现任总统唐纳德·特朗普在竞选期间承诺他上任100天内的改革措施,并在下次上课时以小组汇报形式向全班同学展示团队研究成果。iResearch任务基于课本,又在此基础上延伸至现实,对比两位总统的百日新政,激发了学生研究兴趣,促进他们作认知比较,深化主题知识学习。

图6是Financial Legislation in the First Hundred Days这篇课文的内容与语言融合型教学模式具体示例。

四、从“语言中心化”到“内容与语言双聚焦”

传统外语教学以语言教学为主,重点放在单词、句法的讲解上,语言“中心化”产生不少弊端:缺乏认知挑战的语言学习模式让学习者丧失学习热情,与专业脱节的语言学习难以让学生在自己的专业领域里与国际接轨。因此,纯语言学习应在外语课堂“去中心化”(decentralization of language)。语言学习在商务英语精读课堂中的“去中心化”,这并不意味着语言教学边缘化(marginalization),而是CLIL模式可打破传统教学中内容学习和语言训练的界限,整合“内容”与“语言”,把语言教学建构在学科内容学习上,以学科知识为承载,在“内容”学习过程中实现语言输入(input)、语言吸收(uptake)到语言输出(output)的良性循环。由传统的语言一元中心向内容与语言并重的二元模式转变,改变传统外语课堂中“为语言而学语言”(learn language for the sake of language),促进学生从“学习语言”(learn language)到“用语言学习”(learn with language)转变,实现商务英语教学从“语言中心化”(centralization of language)向“内容与语言双聚焦”(contentlanguage dual focused)完善。endprint

CLIL注重以课目知识为内容载体加大外语的“可理解性输入”(comprehensible input),为学习者创造最为真实的语言实践语境,最大限度地还原语言习得的认知语境,帮助学生探索课目专业知识,内化有学科语境依托的语境技能。有效的语言教学必须考虑到学习者的目标语在社会交际中的最终应用。基于建构主义的研究也证实,当学习者学习语言是为了能在真实的社会情境中进行有意义的交际时,语言学习最高效。语言是通过内容来习得的,而真实、系统的语言教学材料为有效地习得语言提供有意义的语境〔24〕。有机融合学科知识与语言学习的CLIL消除了语言与语境人为分裂的因素,教师通过进行内容教学使学习者的语言学习真正做到语境化。教师在课前可向学生推荐英语阅读补充材料,这些真实的语料经教师精心挑选,围绕同一主题展开,是关于某一领域较为系统的权威专业知识。在CLIL课堂,教师应从学习者的认知需求出发,精心设计学习任务,充分利用现代化教学手段,创建多模态课堂社会认知微语境,帮助学生更有效地学习专业知识,提高用外语谈论学科的语言技能。

五、结语

商务英语专业是国际商务和英语语言跨学科交叉形成的一种复合话语体系,商务英语不是商务与英语的简单叠加,而是两者的有机融合。如何培养适应市场需求,具备国际视野、通晓国际惯例、能在商务语境下熟练运用外语进行跨文化商务实践沟通的高级复合型人才是摆在商务英语专业面前的重要课题,是关乎商务英语专业生存发展的大计。复合型人才培养目标呼唤创新的教学模式。

以上是我们在新国标视阈下,从内容与语言的共生关系出发,以内容为驱动,语言为载体,在商务英语精读课程中建构“内容与语言融合型”教学模式的一种尝试,试图为商务英语教学开辟出一条新的教学改革路径。如何将CLIL更好地应用于商务英语教学、完善人才培养方式,需要广大教师立足一线教学,在具体实践中善于观察,总结规律,探寻CLIL有效的实施路径。

参考文献:〔1〕

BardoviHarlig K.The Relationship of Form and Meaning:A Crosssectional Study of Tense and Aspect in the Interlanguage of Learners of English as a Second Language〔J〕.Applied Psycholinguistics,1992,(1):253-278.

〔2〕王美玲.试析内容与语言融合学习在非英语欧盟国家高等教育中的应用〔J〕.山东外语教学,2004,(2):55-58.

〔3〕盛云岚.欧洲CLIL模式:外语教学法的新视角〔J〕.山东外语教学,2012,(5):65-69.

〔4〕孙有中.英语教育十大关系——英语专业教学质量国家标准的基本原则初探〔J〕.中国外语教育,2014,(1):3-10.

〔5〕黄甫全,李灵丽.新兴课语整合式学习的有效实施策略〔J〕.外语界,2015,(3):16-24.

〔6〕米保富.内容与语言融合型教学研究的新进展〔J〕.现代外语,2015,(3):715-724.

〔7〕常俊跃,赵永青.学生视角下的英语专业基础阶段“內容·语言”融合的课程体系〔J〕.外语与外语教学,2010,(1):13-17.

〔8〕郭月琴,吴秀娟.CLIL模式在大学英语写作中的应用探究〔J〕.外国语文,2013,(2):166-169.

〔9〕Coyle D.Content and Language Integrated Learning:Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies〔J〕.International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,2007,10(5):543-562.

〔10〕Georgiou S.Reviewing the Puzzle of CLIL〔J〕.ELT Journal,2012,66(4):495-504.

〔11〕周笃宝.双语教学与语言——内容融合学习教学法〔J〕.比较教育研究,2004,(6):30-34.

〔12〕严明.高校双语教学理论与实践研究——外语教学视角〔M〕.哈尔滨:黑龙江大学出版社,2009:152.

〔13〕Lemke J L.Multiplying Meaning:Visual and Verbal Semiotics in Scientific Text〔C〕∥Martin J R,Veel R.Reading Science:Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science.London:Routledge,1998:87-113.

〔14〕Mohan B A.Language and Content〔M〕.Reading,MA:AddisonWesley,1986:1.

〔15〕Coyle D,Hood P,Marsh D.Content and Language Integrated Learning〔M〕.Cambridge:Cambridge University Press,2010:29.

〔16〕吕爱红,戴卫平.现实·认知·语言〔J〕.现代语文,2011,(6):9-11.

〔17〕骆巧丽.CLIL教学模式及其对中国公共外语教学的启示〔J〕.北京航空航天大学学报(社会科学版),2006,(3):70-72.

〔18〕Cummins J.Implications of Multiple Literacies for Literacy:Instruction in School and Workplace〔C〕∥Livingstone D W,et al.The Future of Lifelong Learning and Work:Critical Perspectives.The Netherlands:Sense Publishers,2008:237-250.

〔19〕中华人民共和国教育部高等教育司.普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012)〔M〕.北京:高等教育出版社,2012:15.

〔20〕刘法公.中国从无到有的商务英语学科〔J〕.外语界,2009,(6):10-16.

〔21〕Ellis M,Johnson O.Teaching Business English〔M〕.Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2002:35.

〔22〕王立非.商务英语专业本科教学质量国家标准要点解读〔J〕.外语教学与研究,2015,(2):297-302.

〔23〕Carrel P L.Schema Theory and ESL Reading Pedagogy〔J〕.TESOL Quarterly,1983,(4):553-573.

〔24〕常俊跃,赵秀艳,李莉莉.英语专业低年级阶段系统开展内容依托教学的可行性探讨〔J〕.外语与外语教学,2008,(12):24-30.

(责任编辑:陈艳艳)endprint