论燕乐琵琶乐调的实质性转变

2017-11-22庄永平

庄永平

论燕乐琵琶乐调的实质性转变

庄永平

从隋朝郑译与外来苏祗婆乐调的对应(587)起,燕乐调在琵琶上是经过几次转变的:一次是由同宫系统转向同音异名多调性运用,到唐天宝十三载(754),太乐署供奉曲名及改诸乐名时,已显示出了这种转变。另一次是大约在武后与玄宗之间(624—762)或玄宗末年与中唐之间(762—839),四弦四相琵琶定弦总体降低了四度,前者保留在当今福建南琶定弦上;后者即为北琶广泛采用,更促进了多调性的运用。再一次是在四弦四相琵琶总体降低四度之后,明确了低大二度的双调定弦法,这大概是中唐以后才形成的格局。至此,这些均是围绕拨弹乐器琵琶进行的。但约中、后唐至宋朝,由于主奏乐器转移到吹管乐器筚篥与笛上,乐调理论也随之发生了变化。正如那时文体上出现游戏式的回文诗、璇玑图那样,音乐上也有类似游戏式的乐调排列,其实,这与真正乐调的发展并无什么特别的关联,相反,则造成了燕乐不用徵调以及角调位置认定等种种谜团,成为燕乐调的千古之谜。

五弦琵琶;四弦四相琵琶;般涉调定弦法;黄钟均定弦法;游戏式乐调排列;同宫系统;异宫系统;定弦降低四度;低大二度双调定弦法

引 言

隋唐燕乐调产生于当时的琵琶乐器上是肯定无疑的。不管是五弦琵琶还是四弦四相琵琶,这些具有固定音位的拨弹乐器是产生当时乐调体系的基础。有人认为燕乐调产生于筚篥、笛等吹管乐器,然而,我们知道,吹管乐器看似一种固定音高乐器,但它相对平均的孔距以及除了七声之外尚缺五声,因而用音尤其是转调的调号音是没法精确保证的,不像拨弹乐器上有固定音位那样明确,这也是隋初郑译之所以采用琵琶作中外乐调对应的原因。实际上波斯-阿拉伯乐调体系就是产生在中国琵琶的前身——波斯拨弹乐器“乌德”上,甚至希腊乐调体系虽然可能产生于键盘乐器上,但它的完善同样与“乌德”的后身——“琉特”琴关系密切。

从今天来看,所谓的乐调就是指调性与调式两个方面。于是,也就涉及到当时音乐能够运用几个调性,又可以用到几种调式,这就成为当今研究燕乐调的实质所在。据杨荫浏研究认为:

隋、唐较早的宫调系统,是五宫(调)或四宫,每宫各自包含七个调式——宫,亦称为“旦”。代表这种系统而留到后来的记载有两处。一处是公元587年,隋郑译在从苏祗婆学习了琵琶以后所说的话。他大意说:有七个调,七调相当于一个音阶中的七声;有五个旦,每旦可以产生七个调;旦就是“均”(即宫),五旦就是黄钟、太簇、姑洗、林钟、南吕五均;……从郑译的话看来,那时候只有五个宫,每宫却有七个调,岂非十分清楚?另一处是……辽代《大乐》所用的“四旦二十八调”宫调系统,是保留了隋、唐《燕乐》二十八调七宫、七商、七角、七羽的系统:其所谓“四旦”,若用郑译的说法来讲,就是四均或四宫(四调);其所谓“二十八调”,就是从每均七音上产生七调,把四均合在一起计算所产生出来的调(调式)的总数。……换言之,上述系统是把《燕乐》二十八调,看作四宫七调——即四宫,每宫七调的。但后来到了宋朝,渐有把二十八调看作七宫四调——即七宫,每宫四调的倾向出现。*杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社,1981年,第427—428页。

杨氏认为隋唐时期与宋朝的乐调概念认识是不相同的。现在的问题,一是郑译时代乐调的“五宫”或“四宫”,是指同宫系统还是异宫系统,或是二者兼而有之的?二是四宫七调与七宫四调的提法是否科学、是否精准?三是乐调发生转变历史的探寻。这些都是值得研究的。笔者认为,实际上从郑译始用琵琶作乐调对应后,是经历了几次转变的进程,这是不能不考察的。

一、郑译“五旦”之实质

先从《隋书》卷十四所载来看:

周武帝(宇文邕)时有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国(按:时在公元568年),善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:“父在西域,称为知音。代相习传,调有七种。”以其七调,勘校七声,冥若合符。一曰“娑陁力”,华言平声,即宫声也。二曰“鸡识”,华言长声,即商声(按:原文作南吕声,《燕乐考原》作商声,是)。三曰“沙识”,华言质直声,即角声也。四曰“沙侯加滥”,华言应声,即变徵声也。五曰“沙腊”,华言应和声,即徵声也。六曰“般赡”,华言五声,即羽声也。七曰“俟利箑”,华言“斛牛声”,即变宫声也。译因习而弹之,始得七声之正。然其就此七调,又有五旦之名,旦作七调。以华言译之,旦者则谓之“均”也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶,弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。*丘琼荪:《隗芾辑补·燕乐探微》,上海:上海古籍出版社,1989年,第120页。

这段话是古籍中关于外来乐调最为详尽的记载,在中国乐律史上具有极其重要的意义。首先,郑译显然是以琵琶乐器来对应的,不是以吹管乐器来对应的。其次,这段话最值得注意的是,它分为前后两部分,前一部分讲的是郑、苏二者七声音阶的对应,笔者认为郑译用的是中国雅乐音阶,苏祗婆用的是异国俗乐音阶,对应的结果是变“三声不同”为“一声不同”。而后,郑译的“始得七声之正。然其就此七调”,可以理解为在对应“七声之正”后,运用同一音阶的七种调式,也就是今天所说的同宫系统七种调式,这可以从下述文献资料来佐证。据《隋书·音乐下》载:

牛弘遂因郑译之旧,又请依古五声六律,旋相为宫。雅乐每宫但一调,唯迎气奏五调,谓之五音。缦乐用七调,祭祀施用。各依声律尊卑为次。高祖犹忆妥言,注弘奏下,不许作旋宫之乐,但作黄钟一宫而已。*[唐]魏徵等撰:《隋书·音乐下》,北京:中华书局,1975年,第351页。

今天对于隋高祖“但作黄钟一宫”是有不同看法的。日本学者林谦三在《隋唐燕乐调研究》一书中认为:“中国古时一均中之七音,其宫声以外者不以为调首,因而调与宫调不外是同义语,但其后宫声以外的六声部都可以为调首而成为调了。那种思想之被涵养了出来的,当是龟兹乐输入的影响。”*引自丘琼荪:《隗芾辑补·燕乐探微》,上海:上海古籍出版社,1989年,第177页。然而,杨荫浏认为:“林谦三氏断定宫调以外,在中国是外来的,这都未免忽略了前史中关于旋宫转调的好多事实,而甚至连他自己所屡次引证的清商调,已不在例外了。”*引自丘琼荪:《隗芾辑补·燕乐探微》,上海:上海古籍出版社,1989年,第177页。邱琼荪在《燕乐探微》中也认为林书所说是站不住脚的。我们从隋时议修的一百零四曲中可以看到,宫调曲只有五曲,而太簇为宫的商调曲多达二十五曲,羽调曲与之相同等,说明调首宫音已出现了转移,但对应而来的七声音阶有否变化,郑译后面才有所提及。笔者认为,隋高祖“但作黄钟一宫”指的是同宫系统一组音阶,但事实不可能仅用宫调式一种。大概在宫廷祭祀等特定场合,虽“缦乐用七调”,“但作黄钟一宫”而已。关键是郑译所说的“有五个旦,每旦可以产生七个调”,这与前面所说的七调音阶看来并不是一回事。因为前面显然是指同宫系统七调,这时“均”确实是等同于“调”,亦等同于“音”的;后面讲的才是异宫系统的七调,所以才有“五旦之名,旦作七调”,且明确另外两均是理论上“推演其声”得出的,实践中是不可能用到的。因为五旦(调性)如各自使用七调,必然会出现今天所说的调号音,这就不会等同于“娑陁力”等七声,而是有八声、九声乃至更多声了。当然,在不用全七声音阶情况下,二者是会产生类同与重叠现象,这是不能不辩的。

如果郑译使用的是五弦琵琶,五根空弦正好是宫、商、角、徵、羽五音,用于定弦大致有两式:re la do mi sol(商、羽、宫、角、徵)和re sol do mi la(商、徵、宫、角、羽)。从对日本《五弦谱》的译解*庄永平:《五弦谱28首校译谱》,见《琵琶·古谱·戏曲音乐研究——庄永平音乐文集》,上海:上海音乐学院出社,2011年,第240—308页。来看只出现前一式,后一式即为当今西洋吉他上除最低弦外的前五弦定弦。这样,运用同宫系统的话,落于各空弦音上构成五种调式是很自然的。但是,我们从《五弦谱》中的乐曲发现,它们大都是以中间第三弦为宫的。此谱中除了个别定弦比较特殊外,黄钟均的《越调》《胡咏词》《苏罗密》为越调曲;同为黄钟均的《韦卿堂堂》《弊契儿》为黄钟调曲。太簇均的《大食调(一)(二)》《秦王破阵乐》《王昭君》《饮酒乐》《圣明乐》《如意娘》为大食调曲;同为太簇均的《般涉调》《崇明乐》为般涉调曲。林钟均的《平调子》《平调火凤》《移都师》《天长久》《六胡州》《惜惜盐》《何满子》《三台》《武媚娘》为平调曲。也就是:

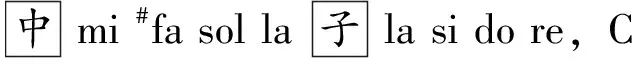

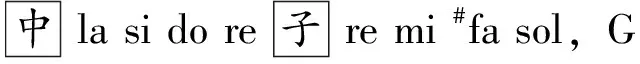

越调:音名D A d e a/唱名do sol do re sol(用俗乐音阶),C调;

黄钟调:音名E A c e g/唱名mi la do mi sol,C调;

大食调、般涉调:音名E B d#f a/唱名re la do mi sol,D调;

平调:音名E B d e a/唱名la mi sol la re,G调。

谱中未抄录双调曲,这就涉及到C、D、G三宫(调性),实际上在当时琵琶上通过各弦的二、三相音交换,是可以运用这三宫的。其中,像大食调与般涉调就是同宫系统的运用;而大食调与平调运用最多,它们是相差四、五度的两调,是同音异名的转调运用,可以认定是继承了原波斯“乌德”的用法。问题是越调与黄钟宫(调)理应是同均上的两调,但却不是运用同一种定弦法。且黄钟调更是通过调弦(改变弦的张力)而得的,故而从严格意义上讲,并非是同音异名的运用。再从日本《三五要录谱》看,四弦四相琵琶最基本的黄钟宫均是定do mi la re(宫、角、羽、商),如此运用同宫系统的话,同样,落于各空弦音上构成四种调式也是很自然的。这就说明,由于定弦的关系,同宫系统总是优先的,反过来说,琵琶的基本定弦常常就是为同宫系统运用而设的。

该谱前面的“琵琶旋宫法”说:

夫旋宫之法,以相生为次。今书四弦四柱,皆注律吕宫商。其均外之声,既非均调所扼,不注宫商,唯注律吕而已。若所至之调,兼以律管验之,则无一差舛,又宫商易晓。七调之中,每调有曲,随其所管,是曲皆通。然平调亦有黄钟之均,何因不以为首者,为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调。若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫,递十二律终归一揆,理亦无妨。*[日]藤原师长:《三五要录谱》,上海音乐学院中日文化交流中心藏。

谱中载录为首的十一月黄钟均是:

黄钟为宫、大(太)簇为商、沽(姑)洗为角、蕤宾为变徵、林钟为徵、南吕为羽、应钟为变宫。右吹打(太)簇律管缓,子弦(⊥)应之。自余三弦依平调调之,调讫,然急大弦(一)急一律,打中指第三(ヒ)应之,声当黄钟,即黄钟均也。*[日]藤原师长:《三五要录谱》,上海音乐学院中日文化交流中心藏。

这些论述其实都来自唐代武后(624—705)敕撰的《乐书要录》一书,此书所载的是古今音乐全盘的通论,可以认为是唐代的学说。此谱中除了《五弦谱》出现的大食调、般涉调、平调、越调、黄钟调等外,还出现了沙陁调(正宫)、双调、水调,以及未见于唐代实曲的、具有日本式的调名,如风香调、返风香调、返黄钟调、乞食调、性调、啄木调等调名。其间,沙陁调、大食调、般涉调为D调;平调为G调;黄钟调为C调是可以明确的,但越调、双调、水调等都出现了误判。正如林谦三指出的那样:“由于贞敏及其后继者的误解,混淆了沙陀调(宫调)与壹越调(商调)、误用水调等等”*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第273页。,“却改变本是商调的双调曲为宫调曲,改变同属商调的水调曲为徵调曲来弹奏,与正统的乐调原意相悖”*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第278页。,“商调的乐曲,琵琶独弹宫调”*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第280页。,“大食调(乞食调)以外的商调,几乎都已变为宫调了”*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第181页。,“而筝也如琵琶一样,把壹越调、双调混淆于宫调了。”*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第185页。由此可见,一是如越调由于音阶不同造成了误判;二是超出这三个宫以外,第四宫或以上的调性,在概念上还不是很明确。

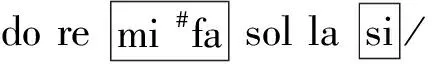

那么,再从琵琶相位上看,最早郑、苏乐调音阶对应就是相差大二度,郑译采用向前移动一音(大二度),二者音阶才相差一音,这是促使郑译创立八声音阶的成因:

由“三声不同”变为“一声不同”。这样,以琵琶四度关系的中、子弦为标志,已可运用三个调性:

直到今天,琵琶上常用的也还是这三调,至于第四宫(调性)是A调还是F调还得看具体乐器,以及乐曲的旋律调式情况而定。其实,正如上面所说,多调性运用在郑译时代的中原已露端倪,故而被郑译列为“又有”。从《唐会要》记载来看,唐天宝年间(754)已涉及运用十四调,但不是后来出现的二十八调,可以肯定在隋郑译时代比十四调更少。郑译开创的八声音阶仅出现一个调号音,如大二度两调各自用全七声音阶的话,就要出现两个调号音,可见,其间有的调不用全七声音阶才有可能。正像今天广东音乐的正调与乙反调相差大二度调,后者仅用六声音阶那样。

总之,郑译时代值得注意的是:第一,根据“琵琶旋宫法”以黄钟为基准,上生林钟、太簇;下生仲吕、无射,排列起来是无射、黄钟、太簇、仲吕、林钟,以调首移高大二度看,也就是郑译所说的黄钟、太簇、姑洗、林钟、南吕了。*庄永平:《[日]〈三五要录〉谱调性运转研究》,中国与东亚国际古谱学研讨会论文,2016年。第二,自“乌德”引进中国后,四弦四度鳞次基本定弦法即“般涉调定弦法”被改变了,优先加入了象征“君”的宫音取代变宫音,成为“宫、角、羽、商”的黄钟均定弦法。以这种定弦法组成的燕乐七宫、七商、七角、七羽,成为燕乐调的理论基础。关于这一点,历来研究燕乐调者都未能密切关注到燕乐二十八调,就来自于四弦四相琵琶上的这一基础定弦法。第三,由于郑译是一统讲下来,而没有讲清楚前同宫与后异宫在音阶上是稍有区别的。设想一下他如果前面讲的不是七声而是十二声,那异宫系统乐调运用就很明确了。当然,郑译在后面讲话中提到了首个调号音“应声”,可视为最初异宫系统乐调运用的迹象。因此,笔者认为,无论是五弦琵琶还是四弦四相琵琶,从它们的定弦看,早期都经过同宫系统运用的阶段。同时,由于受到原波斯“乌德”基本定弦法的影响,异宫系统乐调运用也已出现,因而郑译以“又有”两字作为前后论述的切割点。

二、同宫与异宫系统运用的转变

琵琶上同宫与异宫系统运用的转变,先从《五弦谱》的年代看,在谱中《夜半乐》曲末尾,插有“丑年润十一月二十九日石大娘”的记载,全谱的末尾也写有日本“承和九年三月十一日书之”。前者为日本光仁天皇宝龟四年、唐代宗李豫大历九年(773),后者为仁明天皇承和九年、唐武宗李炎会吕二年(842)。如此可说明乐谱所载的乐曲最早于773年前,至晚于842年就已经流行了,这与《唐会要》提到唐天宝十三载(754)的年代相差不是很大。在《三五要录谱》开首载有:“太政大臣从一位藤原朝臣师——撰”,说明现在所看到的乐谱是他根据藤原贞敏的乐谱转抄的。藤氏的生卒年代(807—867)正是中国唐宪宗二年至懿宗八年,相对要滞后一些。再从《敦煌乐谱》看,它是抄写在《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》经卷纸的背面,据查,长兴为五代后唐明宗李亶的年号(930—933),四年即933年。另又发现的四弦四相琵琶按弦指序“二十谱字”,是抄写在《佛本行集经·忧波离品次》经卷纸的背面。当然,凡是民间抄本或有更早的原始抄本的存在。问题是现在要推定这种调性转变运用的年代确是有困难的,大致就在郑译与苏祗婆乐调对应的587年至唐天宝十三载的754年,在这167年中由同宫系统运用为主,逐渐扩大至异宫系统的实质性转变,显然,当时的音乐热潮是受到外来音乐的强烈影响所致。

值得指出的是,这种多调性运用很可能就是来自四弦琵琶上最常用、最响亮的子弦散声——“台”音,以此作同音异名转调运用。据唐代苏鹗(约866—?)《杜阳杂编》载:“(李)可及善转喉舌,对至尊弄眉眼、作头脑,连连作词,唱新声曲,须臾即百数方休。时京城不调少年相效,谓之‘拍弹’”。*引自王凤桐、张林:《中国音乐节拍法》,北京:中国文联出版公司,1992年,第65页。后《新唐书·曹确传》亦载:“时帝薄于得,昵宠优人李可及。可及者能新声,自度曲,辞调凄折,京师婾薄少年争慕之,号为‘拍弹’”。*[宋]欧阳修、宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年。郭沫若在《为拍子进一解》中认为:“‘拍弹’其实是波斯语Bakhtan(to play,戏耍、弹类)的对音。”*郭沫若:《为拍子进一解》,见《郭沫若古典文学论文集》,上海:上海古籍出版社,1985年,第487页。向达也认为:“试加考索,则苏祗婆之所云‘旦’,即印度北宗音乐中that之一辞的对音。*丘琼荪:《隗芾辑补·燕乐探微》,上海:上海古籍出版社,1989年,第139页。“旦”字自隋唐以来与我国音乐舞蹈关系极为密切。旦,梵文作Tāndva,波斯语“跳舞”作dance,今英语“跳舞”也与此接近。有人认为这个“旦”不仅是指舞蹈,而且其字音作为一种乐声,犹如今天新疆地区弹拨乐器“弹布尔”的空弦散音,看来是颇有道理的。*何苍伶:《燕乐二十八调之谜》,见《音乐论丛第六辑》,北京:人民音乐出版社,1987年。五弦琵琶利用五根空弦音“商、羽、宫、角、徵”,四弦琵琶利用四根空弦音“宫、角、羽、商”,后来,就在一根空弦音(“旦、弹、台”)上转出。

因此,从现有史料看,大约从初唐(618—741)至盛唐(766—835)期间,琵琶乐调的运用有了重大的转变,那就是基本上以单一调性运用为主,逐渐转为多调性的运用。这时,像四弦四相琵琶四度鳞次定弦,以及五弦琵琶定弦杂有三度不利于作同音异名转调等原因,前者逐渐替代了后者而成为奠定乐调的基础,成为燕乐二十八调形成的由来。

再从另一方面看,四弦四相琵琶定弦高度上的变化,对乐调的运用也是有直接影响的。笔者注意到林谦三的研究成果:“若非认为唐代有一个时期(武后与玄宗之间或玄宗末与中唐之间)琵琶定弦有了重大改变,摆着笙、琵琶同谱,和弦管异调这么两个事实,就几乎不可能解明。”*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第275页。林氏就是结合翻译古谱来立论的。因此,大约在中唐之前琵琶定弦移低了四度,这对乐调运用也产生了影响。正如林氏认为:

《调子品》中,凡是带有笛调名称的,与其所合的笛调相比较,都低五度。下面就两者的主音作一对照:壹越调d-南吕宫a;沙陀调d-南吕宫a;双调g-沙陀调d;平调e-盘涉调h;大食调e-盘涉调h;乞食调e-盘涉调h;黄钟调a-平调e;万涉调h-高平调#f。……大概由于当初按笛同律定弦(例如平调按平调)的,后来降低四度来定四弦了。*[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第272页。

而值得引起注意的是,在上述定弦高度的变化中,调名的高度始终是不变的,仅琵琶上相位运用有变,演奏指法有变。例如,越调在子空弦的d1音位置上,定弦降低了四度,子空弦定a音,越调的d1音也就移到子弦四相上。这样,整个燕乐调名的位置也随之移动了。但是,调名原来的高度并没有变化,如越调为d1,大食调、平调为e,黄钟调为a,般涉调为b,双调为g,等等。当然,定弦高度除了与笛对应以外,在乐器上还存在这种高度的移动,对指法的改变其能否顺利演奏也很关键。例如,在定弦未移低四度前,双调的g音位处于四弦四相老空弦上,是非常便于演奏的;移低后在越调定弦法A d e a上,双调的g音处于中弦的二相位置,这样,中空弦为偏音si音,其do音在空弦与一相间的空位上。因此,笔者认为,后来的双调定弦法比(壹)越调定弦法低大二度,必然是在整个定弦移低四度后才出现的。这样,把双调的g音位从中弦二相位置移到了子空弦的位置,也就便于演奏了。这就是日本传自唐代的五种六式定弦法中,为什么双调定弦法比其他定弦法独低大二度的真正原因。而且,燕乐琵琶上的多调性运用似乎是跳过四、五度的近关系调,直接进入大二度从属调的范围,这与原始郑、苏对应的情况密切相关。直到今天,大二度转调仍大量存在于民间音乐中,如潮州音乐、广东音乐,常突出大二度的互转关系,四度或五度调关系则杂于其间运用的。还有像《江河水》等民间乐曲中,也都是以大二度转调为特色的。

三、纵横调名排列中的关系

从以上分析可知,其实琵琶定弦的变化,并不涉及那种所谓“四宫七调”与“七宫四调”的分别。首先必须认定,“四宫七调”与“七宫四调”是乐调理论上的认识分歧,它并非是实践中乐器上的一种调性、调式运用区分,因此,这种提法是否科学值得思考。因为,一方面从“四宫七调”看,这个“四宫”将徵宫排除角宫进入,这种人为的四宫显然不符合由近关系调向远关系调发展的规律;另一方面从“七宫四调”看,同样不可能是先期到达远关系调的七宫,再选择似乎是近关系调的人为的四调(宫),这显然也是舍本求末、有违调性运用关系常理的。因此,杨荫浏提出的质疑看来是有根据的:“唐代的‘宫、商、角、羽’四调,会不会是四个不同的宫,而宋人所谓七宫,会不会倒是宫声音阶中的七个调呢?”*杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社,1981年,第263页。他提到了三点:“1.依唐代琵琶柱位的排列情形来看,在不改定弦音的时候,它只能奏四宫……。2.在用到六宫的时候,就用全了十二个半音,已可有十二宫……而独独停留在七宫上面?3.从保存到今天的某些古老乐种来看……这种强调四宫的传统从何而来?”*杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社,1981年,第263页。笔者认为,尤其是第三条,真正的宫、商、徵、羽四宫传统,是有它坚实的实践基础,在理论上也是站得住脚的。问题在于排除徵宫加入角宫,一方面是君主思想通过琵琶定弦反映在音乐上的结果;另一方面,显然是适用于同宫系统乐调运用的。后来之所以在概念上发生另一种变化,又是与乐调从拨弹乐器转移到吹管乐器为主运用有关的。因为像笛上只有七孔(音),这是所谓理论上强调“四宫七调”转向“七宫四调”的起因。我们只要把所谓的“四宫七调”与“七宫四调”做一比对,了解二者的异同就比较清楚了。下面先列表示之:

表1 “四宫七调”与“七宫四调”对比

约成书于乾宁元年(894)前后的《乐府杂录》,现被认为是最早出现燕乐二十八个调名及其排列的。由此我们可以发现:一是核心区的宫、商、羽类(为避免“宫”与“调”的纠葛,这里暂称“类”),角类则列出所谓的正角与闰角两种。以上它们的音位都相同,如c黄钟宫、商调、高般涉调;d正宫、越调、中吕调;be高宫;e大石调、平调;f中吕宫、高大石调;#fa高平调;g道宫、双调、仙吕调;a南吕宫、小石调、黄钟调;bb仙吕宫;b歇指调。那么,如果认为横向是四宫七调,纵向就是七宫四调;横向是七宫四调,纵向就是四宫七调,这是由排列总数二十八调性质所决定的。它们相重合的是高宫、双调、黄钟调,但角类上二者相反,一是以二者大石调相合;一是以二者小石调相合,即:b(小石角□/小石角△)←(小石角█/大石角△)#fa(大石角□/小石角〇)→#c(大石角█/大石角〇)。因此,联系到琵琶上的“宫、角、羽、商”定弦的顺序,变宫位的排列看来是相合符的,这种现象就是后来燕乐中凡角类须上升五度的由来。看来,音乐正乃如游戏矣!与那时文学中回文诗、璇玑图的游戏性质一样,就这么一个表的排列,中国人千年陷入此音乐游戏之中而不能自拔。现在我们应该摈弃这种游戏式的图表排列,因为它并无什么实际的意义,应该真正从具体乐器定弦音位出发,来看待燕乐调性、调式的运用。例如,从琵琶中、子弦四度定弦的相位(音位)排列来看:中空弦e大石、平调;一相#f高平调;二相g道宫、双调、仙吕调;四相a南吕宫、小石调、黄钟调/子空弦a南吕宫、小石调、黄钟调;一相b歇指调、般涉调;二相c黄钟宫、商调、高般涉调;d正宫、越调、中吕调。但是,无论从纵、横哪一个方面来看,相同音高的调名均不能整齐地叠合,它似乎既不是纵向也不是横向,而是犹如璇玑图斜向也能成诗的连接那样,这真是令人有点摸不到头脑。其实,正如邱琼荪在《燕乐探微》中所说:“唐人的调,极注意音阶,这是商调,这是羽调,分别极清。”*丘琼荪:《隗芾辑补·燕乐探微》,上海:上海古籍出版社,1989年,第250—251页。又说:“音阶重于高度。音阶是调的基本,曲成之后,不能轻易改变。高度则随时可以转换,在弦乐器上有时只须关轴稍加缓急,便可奏成他调,音阶不相同的便不能。”*丘琼荪:《隗芾辑补·燕乐探微》,上海:上海古籍出版社,1989年,第270—271页。现在我们的译谱工作,其步骤也是先确定某个调名在乐器上的某个相位(音位),然后才体现出所用的调性及具体的定弦等。这样,从某种意义上说,调名就是调式名而非调性名。问题的关键在于,为什么是这种七宫、七商、七角、七羽的调名排列?现在可以明确地回答,这是四弦四相琵琶上黄钟均的宫、角、羽、商定弦,显然它是最早用于同宫系统的产物,但后来用到异宫系统中去也就不能完全对上号(主要是指角类)。因此,只要我们坚持从实际出发,坚持四弦四相琵琶运用实践,立足于解译古谱去研究它,就可以得出正确的结论。至于这种游戏式的图表排列,正如杨荫浏所说:“因为我们并不是单单为了宫调问题而孤立地去研究它,而是为了解决古谱的理解与翻译问题去研究它。在没有具体的古谱问题需要解决之时,若有可能,虽然也不妨进行研究,但暂时搁置一下,也并无妨碍。”*杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社,1981年,第440页。我们切忌不要重蹈过去的老路,故弄玄虚,在充满玄机的图表中兜不出圈子,使真正的研究工作走到弯道上去。

结 语

综上所述,从隋初郑译与外来苏祗婆乐调原始对应的587年起,燕乐调确实是经过了几次转变:

第一次是从隋初的郑译开始,乐调主要运用同宫系统且出现转向异宫系统运用的迹象。但由此而产生的七宫、七商、七角、七羽的理论,实际并不适合异宫系统的运用。在乐器上则是从五弦琵琶转移到了四弦四相琵琶上,因而产生的是燕乐二十八调而不是三十五调。到了唐天宝十三载(754),太乐署供奉曲名及改诸乐名时,已出现约十四调。

第二次是大约在武后与玄宗之间(624—762)或玄宗末年与中唐之间(762—839),四弦四相琵琶总体上降低了四度。今福建南琶与北琶的定弦,仍保留了那时前后相差四度的定弦格局。

第三次是在四弦四相琵琶总体上降低了四度之后,在日本传自唐代琵琶的五种六式定弦法中,明确了低大二度的双调定弦法,这大概是中唐以后才形成的格局。

后两次变化并不影响已经建立的并不那样正确的燕乐调性理论架构。现在琵琶中的《霸王卸甲》等曲,就是运用了这种被称为“正宫变调”的定弦法,但总体上已不定低大二度,采用同音异名转调并调低老弦小三度所得。

至于当时的调性与调式关系,唐代是以调式运用为主,同时体现出具体同宫或异宫调性的运用。宋代大概是处于唐代的名义上以调式运用为主向元代的以笛上调性运用为主的过渡时期,故而产生出所谓“七宫四调”的运用假象。其实,作为民间常用四宫(调性)来说,它们也是逐步发展而来的。与上面所说的“四宫七调”并不相同,主要是明确了宫、商、徵、羽且以商为主的格局。也就是在笛上形成了后世的宫、商、徵、羽常用四宫;在琵琶上也就废弃了带有君主制思想的宫、角、羽、商定弦及其乐调概念,真正形成宫、商、徵、羽常用四宫概念。当然,第四宫的产生大都是滞后的。正如广东音乐调性发展那样,其最先运用的也仅是三宫,即正线的C调、乙反线的bB调以及处于这两调之间笔者称为中线的F调,这三宫还具有双重或三重调式性特征,而第四宫的G调运用则是晚起的。

如果查一下广东音乐的曲目,用G调do sol定弦演奏的乐曲,如吕文成的《步步高》《青梅竹马》以及何少霞的《陌头柳色》、邵铁鸿的《锦城春》、陈德钜的《春郊试马》等,都不是古曲。*余其伟:《中国广东音乐高胡名曲荟萃》,上海:上海音乐出版社,2002年。看来吕文成使用do sol定弦的G调曲,是受了江南地区广泛运用南胡(二胡)的影响。因为南胡主要用do sol定弦演奏,刘天华、华彦钧的二胡作品也都是这样。广东音乐古曲中只有一曲《走马》是用do sol定弦演奏,但此曲看来是在江南地区先已流行的。因此,广东音乐调性运用模式,可以视为是传统四宫产生与发展的一个缩影,至于七宫之说也就无从说起了。

总而言之,唐代重用拨弹乐器琵琶,宋代以后越来越重用吹管乐器筚篥、笛,令人遗憾的是,正是由于中国音乐自从注重吹管乐器以来,它的发展步伐明显地迟缓了下来,而且,也产生了一些阻碍音乐发展的理论,游戏式乐调图表排列带来的所谓“四宫七调”与“七宫四调”就是其中之一。笔者认为,尤其是宋代以后的所谓“七宫四调”理论,使中国音乐发展走入了歧途。燕乐的发展原本在拨弹乐器上,可以逐步扩大乐调运用的范围,使中国音乐的调性发展逐渐丰富起来。然而,正是由于强化了管乐器的运用,使乐调的发展产生了断裂,后世燕乐调名也就明显地出现了错位,直至不得不在吹管乐器笛上“另拟宫调”。问题是笛上原就缺少固定的五律,不能不使中国音乐发展就此遇到了极大的瓶颈。相反,纵观世界音乐发展历史,主要乐调体系均非产生于吹管乐器上,都是产生于拨弹乐器与键盘乐器上的。如希腊、波斯—阿拉伯乐调体系的产生,均与拨弹乐器的吉他拉琴、里拉、乌德、琉特等有关。直到西洋产生了管乐器上的“波姆体系”,这种机械装置与西洋自古以来重机械的作法是一脉相承的,这样才使管乐器跟上了整个音乐发展的步伐。

【责任编辑:吴修文】

OntheSubstantialChangesofYanyuePipaMode

ZHUANG Yongping

Since Zheng Yi interpreted Sujup’s scale of Qiuci in 587(Sui Dynasty), Yanyue Pipa Mode was substantially changed for several times: The first was from modes on the samegongdegree to those on multiplegongsystem in 754, caused by the changes of the repertoire titles of the Taiyueshu ministry. The second happened in about 624—762 or 762—839 when the four-stringed fourth-frettedpipatuning was lowered a fourth. The original tuning has been remained by Fujiannanyin, while new tuning has been used in northern China and developed to play in different modes. Thereafter, the third change was based on the fourth-lowered tuning a dual-mode tuning method was gradually popularized since the middle Tang dynasty. Since then until the Song dynasty, thepipatuning was transplanted to wind instruments. Some game-rotation of modes like palindrome poems appeared also. All of these changed, however, do not have nothing to do with the development of tonal system, except leaving a bunch of riddles to us, including the absence of thezhi-mode and thejue-degree in Yanyue.

Five-stringedpipa, four-stringed four-frettedpipa, tuning method ofbanshediao, tuning method ofhuangzhongyun, game-rotation of modes, modes on the samegongdegree, modes on differentgongdegrees, fourth-lowered tuning, second-lowered dual-mode tuning

2016-12-30

庄永平(1945- ),男,上海艺术研究所。

10.3969/j.issn.1008-7389.2017.04.005

J612.1

A

1008-7389(2017)04-0028-11