从乐器、乐谱、律制管窥潮州音乐“海丝”传播

2017-11-22柳剑文

柳剑文

从乐器、乐谱、律制管窥潮州音乐“海丝”传播

柳剑文

各民族音乐的乐器形制、所采用的乐谱、律制均有其独特性和系统性,它们之间一般不能直接混用,但音乐文化的传播又促使其趋同或分异,而从音乐文化趋同的案例也可反推其来源与传播现象。文章根据一组越南乐器命名方式的特例探讨其受潮州音乐影响的可能性,又从新加坡发现的潮州古筝特有的“二四谱”推断潮州音乐曾经传播到新加坡;并根据潮州音乐存在“七平均律”现象,泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、新加坡等东南亚国家的某些器乐也存在着大体上为七平均律的现象,以及潮汕人自古就曾多批次移民到东南亚各国的史实,论证潮州音乐曾伴随潮人移民传播到东南亚各国并已成为当地音乐文化的组成部分。

潮州音乐;“海丝”;传播

国学大师季羡林先生在20世纪90年代就提出:“文化交流是推动人类社会前进的重要动力之一”。文化交流研究的意义毋庸多言。中外音乐品种、类系庞大,在各个历史时期,中国与其他国家和地区的音乐交流涉及面极广,有待深入研究的问题很多。比如,对于“潮州音乐和潮剧使用着大体上为七平均律的律制,而泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、新加坡等国家的某些器乐中也存在着大体上为七平均律的现象,比较相似”等问题,冯文慈先生认为“诸如此类复杂的音乐文化现象,目前有关资料欠缺或不足,是一些有待深入探讨的重要课题”,*冯文慈:《中外音乐交流史》,长沙:湖南教育出版社,1998年,第199页。其专著从略不论。

潮汕先民很早就掌握了航海技术,并在古代较早进行海上商贸和移民,是中国古代海上丝绸之路的重要开拓者和参与者。潮州音乐、潮剧作为根深蒂固的民俗文化常常伴随移民、商贸传播到海上丝绸之路沿线各个国家。从地方文化研究的角度来看,潮汕文化海上丝绸之路传播对于“潮学”研究而言仍是一个举足轻重而又文献资料比较匮乏、成果稀少的领域,尤其是潮州音乐、舞蹈和潮剧等专业性比较强的文化艺术门类的研究更少,亟待深入研究。陈学希、陈韩星等编著的《潮剧潮乐在海外的流播与影响》梳理了17世纪中叶至新中国成立前夕、1950—1970年代及1980年至2010年等几个时期,潮剧、潮乐在泰国、新加坡、马来西亚、越南、柬埔寨等国家以及台湾、香港地区的流播、发展与影响,是不可多得的力作。*陈学希等编著:《潮剧潮乐在海外的流播与影响》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第88页。不过,书中尚缺潮汕民俗舞蹈、古代潮州音乐、潮剧的传播研究,对于17世纪中叶以前潮剧、潮乐流播情况的研究也较简略。

因此,笔者拟在前人研究基础之上,针对典型个案或复杂疑难问题,通过搜集相关证据加以论证,并采用逻辑推理演绎的模式,来探讨潮乐、潮剧海上丝绸之路的传播现象,以求教于方家。

一、疑误乐器名隐现潮州音乐传播途径

冯文慈先生在《中外音乐交流史》一书中写道:

《清史稿·乐志八》记载,安南乐有司乐器9人,司舞4人。所用乐器有“丐鼓”、“丐拍”(檀板)、“丐哨”(横笛)、“丐弹弦子”(三弦)、“丐弹胡琴”(胡琴类)、“丐弹双韵”(如月琴)、“丐弹琵琶”(四弦乐器)、“丐三音锣”(品字形锣),共8种,各1件。所谓“丐”,是用于乐器名称之首的越南语音译。*冯文慈:《中外音乐交流史》,长沙:湖南教育出版社,1998年,第200页。

上文是对《清史稿》几处文献的综合引用而不是纯原文引用,可能存在理解差异。其实《清史稿》第一百零一卷是乐志的第八章,这一部分包含了中和韶乐、丹陛大乐、中和清乐、丹陛清乐、导迎乐、宴乐、赐宴乐、舞乐等11节。《宴乐》一节开篇就说:

宴乐凡九:一曰队舞乐,一曰瓦尔喀部乐,一曰朝鲜乐,一曰蒙古乐,一曰回部乐,一曰番子乐,一曰廓尔喀部乐,一曰缅甸国乐,一曰安南国乐。*[清]赵尔巽主编:《清史稿》,中华书局编辑部点校,北京:中华书局,1977年,第2998页。

这一节最后部分比较详细地介绍了安南国乐:

乾隆五十四年,获安南国乐,列宴乐之末,是为安南乐舞。用丐鼓一,丐拍一,丐哨一,丐弹弦子一,丐弹胡琴一,丐弹双韵一,丐弹琵琶一,丐三音锣一。安南土语,凡乐器之名,俱以丐字建首。*[清]赵尔巽主编:《清史稿》,中华书局编辑部点校,北京:中华书局,1977年,第3007页。

冯文慈先生先摘取了《舞乐》最后一段的信息,再去综合《宴乐》部分的安南国乐介绍,却没有注意到“‘司乐器9人’,但乐器‘共8种,各1件’”,这种乐器演奏者与乐器数目不相对应的情况(除非其中的一种乐器是由2个人一起合作才能演奏的。但是根据《清史稿》原文的描述,这8种乐器都是由单人演奏的)。

无论是上述《清史稿》中的记载:“安南土语,凡乐器之名,俱以丐字建首”,还是冯文慈先生认为的“所谓‘丐’是用于乐器名称之首的越南语音译”都是有疑点的。一般而言,在中外乐器名中极少在打击乐器、管乐器、弦乐器之前全部冠以同一个字。中国古代倒是有以国名、地名或族名为乐部或舞蹈名称的习惯。比如天竺(即古印度)乐是指来自印度的音乐,“胡”特指西域,“胡琴”就是源自西域的乐器;唐代著名乐舞“胡旋舞”“胡腾舞”原本都是西域民族舞*王克芬:《中国舞蹈发展史》,上海:上海人民出版社,2004年,第185页。。假如越南语种中也有这个表达方式,用类似“唐”字或语音接近的字表示源自中国,那还比较容易理解,用“丐”字则难以解释。其次,胡琴、琵琶等是常见的乐器,似乎无需在前面加个“弹”字,“弹”字更像是一个动词。尤其是“丐”字与潮汕方言中的量词“个”同音,这究竟是一种巧合还是一种音乐文化传播的结果?

笔者是土生土长的潮州人,少年时期曾向潮州音乐老艺人李若轩先生学习古筝,对潮州音乐有所了解。通常一位潮州乐师向不懂音乐的人(无论本地人还是外地人)介绍潮州乐器或演奏方式时会说:“一个人敲鼓,一个人拍檀板,一个人吹箫,一个人弹弦子,一个人弹胡琴,一个人弹月琴,一个人弹琵琶,一个人敲三音锣。”用潮州话表达则是:“个扣鼓,个扣檀板,个口盆箫,个弹弦子,个弹胡琴,个弹月琴,个弹琵琶,个敲锣。”这与《清史稿》中关于越南乐器的描述在语序、语音及乐器名上何其相似,难道真是一种巧合?

太多巧合往往并非巧合,而是诸多条件汇聚导致的必然结果。中越两国的音乐舞蹈文化交流具有悠久的历史,上述越南乐器名称或描述乐器演奏的语序、语音与中国音乐(尤其是潮州音乐)的相似性很可能是文化长期交流的一种结果,也是传播的一种现象。

试从越南的地理位置、中越两国族群关系和历史渊源中寻找系列证据并构成有效的证据链进行论证。首先,越南位于东南亚地区中南半岛东部,不仅北部和中国广西、云南接壤,其狭长的中部和南部东临南中国海,与广东和海南实际距离很近。第二,越南人就民族起源来说,是广布于中国东南部的百越的一支——雒越。越南旧史所载其最早国家为文朗国(前2879—前258),历十八世雄王;后为号称“安阳王”的“蜀王子泮”所灭,建立了瓯雒国。越南有据可考的信史不早于中国的秦代。公元前207年,秦朝边吏赵佗建立南越国,灭瓯雒国,曾在今越南北部和中部北区设立交趾、九真二郡。公元前111年,汉武帝灭南越国,收复南越地区,分九郡而治之,交趾、九真和日南三郡在今越南境内。自此,古代越南正式纳入中国中央王朝的版图。从秦朝到五代十国时期的一千多年中,越南是中国的郡县,史称“郡县时代”;中国中原地区的先进生产工具、生产技术和政治制度与文化包括礼乐不断传入越南。公元968—1885年,越南建立自主的封建国家,但仍与中国封建王朝保持潘属关系(即潘属时代),在统治制度等各个方面完全效法中国,先后历经丁朝(968—980)、前黎朝(980—1009)、李朝(1010—1225)、陈朝(1225—1440)、胡朝(1400—1407)、属明时期(即归属中国明朝1414—1427)、黎朝(1428—1784)、西山王朝(1788—1802)、阮朝(1802—1885)。1858年,法国发动了对越南的殖民侵略战争,至1884年签订顺化条约后基本占领越南,并进一步发动中法战争,昏庸无能的清政府竟在广西将领冯子材凉山大败法军令其内阁垮台的情况下与法国和谈,并于1885年签订了丧权辱国的《天津条约》,承认法国对越南的“宗主权”,至此,越南完全沦为法国殖民地。此后的越南经历了抗法、抗日的民族独立战争,于1945年成立越南民主共和国,又在抗美救国后于1975年统一越南,1979年7月改国名为越南社会主义共和国。*戴可来:《越南历史述略》,《印支研究》1983年第1期,第19—26页。

第三,越南从古至今曾经出现过汉字、字喃和国语字三种文字。汉字在越南约有两千年使用史:秦汉至三国时期初步传入,隋唐时期则大规模传播和应用,在越南自主封建时期至法属前夕,汉字得到巩固和发展;法国入侵越南到“八月革命”时期,汉字在越南开始衰落。字喃是越南的传统民族文字,以汉字为主要基础,效法汉字“六书”中会意、假借、形声等造字法,用以记录越南语而创制的方块文字。在经过汉字、汉喃并用的文字阶段后,西方传教士为在越南传教创制了越南国语字,并在越南沦为法国殖民地后使用了这种文字。1945年胡志明领导越共取得“八月革命”胜利后强力推行免费学习国语字的政策。1975年,越南民主共和国打败美国支持下的“南越伪政权”,统一全国。1976年,越南民主共和国改名越南社会主义共和国。国家的统一标志着国语字成为越南全国的通用文字。*梁茂华:《越南文字发展史研究》,郑州大学博士学位论文,2014年,第52—82、144、253页。总而言之,越南深受中华文化的影响,不仅语言文字,还包括乐舞戏剧。

尤其重要和关键的是,冯文慈先生在自己的书中也提到,明清时期,中国与东南亚国家的音乐交流空前发展,而且民间交往甚多,中国东南沿海的一些音乐品种扎根域外,为前代所未及。特别是郑和“下西洋”之后至清代,福建、广东一带移民东南亚者尤多;南音、梨园戏、潮州戏(潮剧)、粤剧(广腔)等中国乡土乐种、剧种也随之远播海外,其中南音最为突出;南音等乐种、剧种随华人侨民在侨居国传播而成为该国音乐文化的组成部分。*冯文慈:《中外音乐交流史》,长沙:湖南教育出版社,1998年,第196—197页。冯先生可能不太清楚广东移民中数量最大的群体就是潮汕人,而且潮汕人有相当一部分源自闽南移民,潮汕方言属于闽南语系。

其实,潮汕人移民东南亚的历史可追溯的时间较久远,南宋末年以后,移居越南的潮人大量增加,当年在潮州沿海参加张世杰的“义军”和随同陈植等护送宋王的潮州的“义勇”败退至广东新会一带,其中一部分随陈植、张世杰逃往越南,后来元兵攻越南,他们又转移至暹罗(泰国);明代在潮州沿海的“海寇”和明末抗清志士也有不少流往越南境内;比如著名潮籍海上商人集团首领吴平于明朝嘉靖四十四年(1565)率部逃往安南(今越南);据史料记载,19世纪中叶(清同治年间),就有华侨在每年的酬神赛会期间,聘请潮剧班、粤剧班等中国戏班前往越南潮人聚居的乡村表演。*陈学希等编著:《潮剧潮乐在海外的流播与影响》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第88—89页。所有这些都为潮州音乐和潮剧传播到越南奠定了基础。总之,潮汕人移民越南等东南亚地区和中越两国的音乐文化交流都是有史实根据的。

综上所述,《清史稿》对越南乐器的描述,可能是翻译者不熟悉中越各地语言(尤其如潮汕方言),或者未对史实做深广的追溯、不明就里造成的;对读者而言缺乏必要的辅助说明难免令人费解。这却是越南音乐体系在中华文化几千年的熏陶下,加上华人尤其是潮汕人移民越南,潮州音乐传播到越南并与当地音乐不断交流而形成的一种独特现象。而冯文慈先生1926年生于天津,1950年毕业于北京师范大学音乐系,既不懂越南语,也不熟悉潮汕方言,他只是对《清史稿·乐志》加以引用。笔者的本意也并非对《中外音乐交流史》或《清史稿》中的小漏洞吹毛求疵,而是这个疑点使笔者顿悟这组越南乐器命名方式可能源自于潮州音乐传播东南亚的影响;演奏乐器需要乐谱,乐谱隐含特定的律制,由此继续深入考察乐谱、律制等深层次音乐元素的传播或有更多的发现。

二、“二四谱”是潮州音乐在东南亚传播的铁证

冯文慈先生认为潮州筝曲在东南亚国家也有影响,如新加坡就发现过清末时期使用“二四谱”记录的潮州音乐曲谱的抄本。*冯文慈:《中外音乐交流史》,长沙:湖南教育出版社,1998年,第199页。实际情况是,潮州的“二四谱”不是清末时期才使用的,据笔者少年时的古筝老师李若轩先生讲是“自古就有”,而且是先有二四谱,后来才有工尺谱。星海音乐学院著名潮州音乐专家陈天国认为:潮州二弦的前身是唐宋的奚琴,二四谱可能是弓弦乐器谱,二四谱是潮人创制的乐谱,它在潮州应先于工尺谱的传入而存在,因为潮州工尺谱受二四谱“轻重三”的变化影响,产生出“轻重四”的现象。工尺谱传入潮州的时间,一般来说不会迟于南宋年间,由此推断,二四谱产生的年代应在南宋或以前。*陈天国:《潮州古谱研究》(上),《星海音乐学院学报》2002年第3期,第35页。两相印证,二四谱在潮州存在的历史相当久远,至于二四谱产生的准确时间以及如何产生,至今仍未有定论。关于“二四谱”的起源则众说纷纭,大致有古琴谱说、民俗谱说、古筝谱说和弓弦乐器谱说四种,分别简述如下。

古琴谱说是萧遥天先生最先提出来的。汉学泰斗饶宗颐先生是《潮州志》的总纂,以往的志书并不专门写戏剧音乐,但他认为潮州戏剧音乐极具地方特色而创新开创《潮州戏剧音乐志》,邀请了萧遥天分纂执笔。在《潮州戏剧音乐志》中,萧遥天认为,潮州的二四谱是古代清乐的简谱,清乐的主乐器是七弦琴(现称古琴),其琴弦的排列为“初、二、三、四、五、六、七”,潮乐的二四谱是以“二、三、四、五、六、七、八”为音谱,不用琴弦的“初”而加一个“八”字,这是二四谱与古琴的互异之处。萧先生认为二四谱是清高调。*饶宗颐总纂:《潮州志》(新编第八册),潮州市地方志办公室编印,第3552—3554页。但饶宗颐先生提出了不同的看法,在该书的序言中指出:潮州俗乐谱起“二”终“八”,只是地方性记谱的一种方法。广州及附近的“红船”(俗指戏班中人),为师徒口头传授唱谱,亦常用数目字代表工尺,可见这种习惯不限于潮州一隅。潮州二四谱只是记工尺方法的特异,和七弦琴毫不相关。*饶宗颐总纂:《潮州志》(新编第八册),潮州市地方志办公室编印,第3787—3796页。显然饶先生将二四谱归类于俗乐谱(民俗谱)。

陈天国曾提出弓弦乐器谱说。陈天国先生列举了“二四谱所记写的乐曲一直都是作为潮州弦诗乐的基本谱”,“二四谱所产生的调体变化也只存在于潮州弦诗乐中”,“现存的二四谱曲都可在潮州二弦和其他弓弦乐器上演奏”,“二四谱记写的曲谱,名为弦诗,弦字在潮州即指弦乐器,弦诗即指弓弦乐器的诗谱”等10个有力证据论证了二四谱更符合弓弦乐器谱。陈天国先生后来更倾向于认为二四谱可能不是某种乐器的乐谱,而是古代有“诗、歌、乐、舞”中的“乐”的乐谱。*陈天国:《潮州古谱研究》(上),《星海音乐学院学报》2002年第3期,第30页。

表1 二四谱谱字唱音与简谱对照表

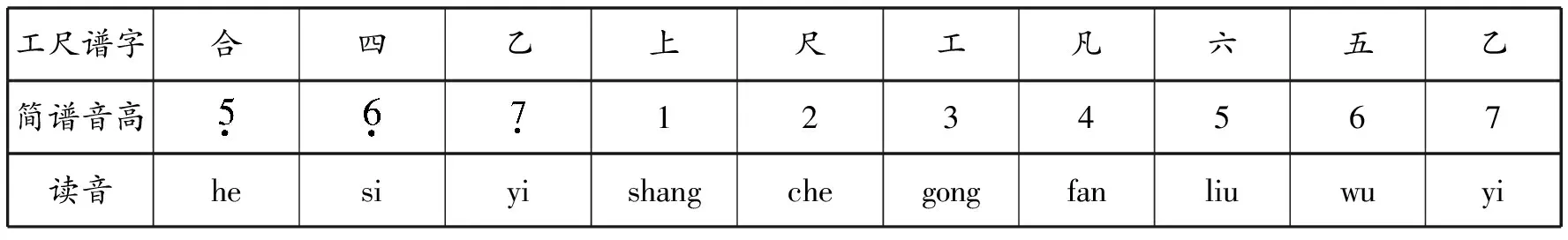

工尺谱以“上、尺、工、凡、六、五、乙”七个汉字表示七个基本音阶,用普通话唱念,相当于简谱的“1、2、3、4、5、6、7”七个音。工尺谱的谱字与简谱的对应音高以及读音如下表2所示。

表2 工尺谱的简谱对照及读音表

潮州音乐特有的“二四谱”是五音阶的,而“工尺谱”是七音阶的,两者的乐调结构由此风格迥异。工尺谱在全国各地比较常见、可以通用;而“二四谱”只在潮汕地区以及潮人移民区中的华人华侨中传播。二四谱所特有的“轻三轻六”“重三重六”“轻三重六”和“活五”等乐调变化也成为潮州弦诗乐的最大特色。

综上所述,无论二四谱源自哪里,这种乐谱国内其他地区并没有发现,只有潮汕地区才有是不争的事实。因此,“二四谱”是潮州特产,极有可能是潮州人创造出来的,或至少是创造出来之后,仅被潮州人继承下来。包括新加坡在内的东南亚各个国家,如果发现“二四谱”和使用该乐谱演奏的乐器及其演奏技法则极有可能是从潮汕地区传播出去的。

三、律制相似证明潮州音乐传播已久且融入当地音乐文化

关于潮州音乐和潮剧使用的律制为七平均律,泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、新加坡等东南亚国家的某些器乐也存在着大体上为七平均律的现象,则是潮州音乐随潮州人移居海外而传播出去的一种隐秘而有趣的现象。

潮州音乐既有五音阶,也有七音阶,原先并没有特别称之为“七平均律”。“七平均律”是英国语言学家亚历山大·约翰·埃利斯(Alexander John Ellis,1814—1890)提出来的,在1885年发表的《论诸民族的音阶》中,埃利斯通过对泰国的木琴式打击乐器“拉纳德·埃克”及可以与之合奏的同类打击乐器进行测音,提出了“七平均律”的概念,即将一个八度平均划分为七等份的律制。埃利斯以1200音分为八度,每个等份即相邻两音级之间的音分值为171.4音分,他认为泰国的民族律制沿用着“七平均律”。*梁郑光:《〈论诸民族的音阶〉的翻译与校勘》,中国艺术研究院硕士学位论文,2013年。

埃利斯之后,一些学者引用了“七平均律”的概念。王光祈在1925年出版的《东方民族之音乐》一书中指出“暹罗(今泰国)音乐把一个音级分为七个相等部分,是七平均律”。*王光祈:《〈王光祈文集〉音乐卷》,成都:巴蜀书社,1992年,第277页。后来,缪天瑞对亚洲地区几种民族音乐的乐制进行了专门的研究,在其著作《律学》中,他对埃利斯的测音过程进行了详细介绍,并通过埃利斯和施通普夫两人测算结果的对比,确定泰国的民族乐器中存在着七平均律,并确认这种七平均律的律制(包括与其相近似的律制)也存在于缅甸、柬埔寨、老挝和新加坡等东南亚国家的器乐中。*缪天瑞:《律学》,北京:人民音乐出版社,2006年,第266页。

1981年,陈天国撰文指出包括广东音乐、潮州音乐、汉调音乐在内的广东民间音乐使用的是七平均律,即把八度音之内平均分成七个等距离的音程,所以不存在十二平均律各种大、小、增、减音程的概念,也不存在升、降半音或还原半音的概念。*陈天国:《广东民间音乐的七平均律》,《中国音乐》1981年第4期,第7—8页。该文可谓一石激起千层浪,随之出现不少学者或赞同,或否定,或另有他论的情况。如陈威、郑诗敏根据对部分潮州乐曲和乐器的测音数据,指出潮州乐律不是七平均律。*陈威、郑诗敏:《潮州乐律不是七平均律》,《音乐研究》1990年第2期,第77—90页。陈应时则根据所见的各种测音数据,归纳出“潮乐四度”“潮乐五度”,并以此作为潮乐律的基础音程,以其所生五律中所构成的大三度音程(380音分)为基准,按照传统五声音阶“紧角为宫”“慢宫为角”的旋宫方法来决定潮乐“重六”“重三”“活五”和“重重三”的音高。陈应时将这种特殊律制定名为“潮乐律”。*陈应时:《也谈潮乐律》,《星海音乐学院学报》1993年第1期,第3—9页。陈天国1995年再度撰文对几种律制音分值进行比较,指出潮州音乐七平均律的存在不容置疑,并肯定了七平均律具有便利的实用性和美学价值。*陈天国:《再谈潮州音乐的七平均律》,《星海音乐学院学报》1995年第1、2期,第17—21页。中国艺术研究院音乐研究所李玫对中立音现象的研究进行了综述,并列举了其硕士论文中关于七平均律的主要观点——用“七平均律”来称呼一种音律现象只是一种大约的感受,不具有严密的数理规定性,而以匀孔、匀柱(品)来论证“七平均律”的存在,是因为设想管长、弦长、波长的等差就意味着音程的相等,把真数的等差数列和对数的等差数列混为一谈。*李玫:《中立音现象研究综述》,《音乐研究》2000年第4期,第93—98。陈天国先生的七平均律指的是音程的音分值平均,不是品位(当然也不是孔位)的平均;他据以立论的七平均律的2、3、4、5、6、7的音分值分别为171、343、514、686、857和1029,确实不是绝对准确的七平均(1200/7=171.428除不尽),171和171.4、343和342.857、514和514.285、686和685.714、857和857.142、1029和1028.571都有一点误差。但笔者认为,音乐文化有其历史性,产生自古代的乐器未必是靠“严密的数理规定性”来制造和演奏的,靠听觉感受是一种现实选择,试问有几个人在没有现代高精度测音仪器的情况下能够分辨出171和171.4,343和342.857等等这些音分值之间的微小差别?忽略这不易察觉的0.1—0.4音分值的误差,对于人耳而言,这就是“平均”的。而十二平均律2、3、4、5、6、7对应的音分值分别为200、400、500、700、900、1100(似乎更不“平均”),与七平均律各音之间的音分值差距较大,人的听觉可以感知,这是两种不同的律制,这一点大家应该不会有异议;而取中间音律(即3取350,6取850,7取1025)之后,又与七平均律的各音相接近了。总而言之,学界对于七平均律至今仍是各持己见(当然也涉及十二平均律和中立音等问题,由于不是本文的重点暂不展开)。

关于各民族音乐所使用的律制当然是个非常庞大、复杂的问题,显然需要大量的研究方能奏效,但对于本文所要论证的主题,却须且只须抓住三个最关键的问题:一是各个民族(地区)的音乐使用的律制有特定的方式,互不相同,如七平均律、十二平均律等;二是东南亚各个民族(地区)的音乐在某些部分存在相似性,如潮州音乐存在七平均律现象,泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、新加坡等东南亚国家的某些器乐也存在着大体上为七平均律的现象;三是这种相似性是移民与文化传播的一种结果,比如只要梳理出中国南方族群尤其潮汕人在移民至东南亚各个国家的过程中,伴随着潮乐、潮剧传播的史实给予论证即可。

第一个问题,为避免陷入音律本身的繁杂探讨,可用数学中的累进制来解释。比如中国古代沿用至今计数方式为十进制,可用算盘来辅助进行计算,而现代电子计算机的核心技术实际上是以1、0表示的二进制,用高低电位通过电子器件来实现的。七平均律就像数学的十进制,十二平均律就像数学的二进制,这是两个不同的体系,他们之间有一定的换算关系却无法直接混用。

第二个问题的解答如前所述,缪天瑞先生的研究已确认这种七平均律的律制(包括与其相近似的律制)也存在于缅甸、柬埔寨、老挝和新加坡等东南亚国家的器乐中。

第三个问题的核心是举例证明潮州音乐和潮剧随着潮人的移民和文化传播传到东南亚等地。潮汕人的“过番”(也即移民)可远溯到隋唐时代。据史料记载,潮汕在隋朝时就有海外贸易往来。隋大业六年(610),隋炀帝派武贲郎将陈棱和朝请大夫张镇周率军一万多人,从义安(今潮州)出海,经航海一个多月到达琉球(今台湾),“琉球人初见船舰,以为商旅,往往诣军贸易。”*杜松年:《潮汕大文化》,北京:中国科学技术出版社,1994年,第58页。可见潮汕地区早在隋代就打通了海上贸易通道,并与台湾有贸易往来(台湾人才会见到舰船误认为商船,前来“诣军贸易”)。到了唐宋,潮汕经济已有较大发展,瓷器的生产和出口已相当发达。唐代潮州的瓷器远销东南亚和波斯等地。泰国、菲律宾等地常有唐代潮州瓷器出土。潮汕海外移民数量较大时期或开始于宋末元初(1279),大量移民则在清初康熙二十三年(1684)。元兵于1278年攻占潮州,大肆烧杀劫掠,潮州人纷纷向海外逃难;逃难的主要路线就是乘海船南下,沿着海上丝绸之路,远至越南、柬埔寨、新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家。泰国潮州会馆主席金崇儒先生1981年11月在“香港潮州国际大会”上的报告称,潮州人到泰国落户始自南宋末年,距今至少700多年。明朝“海禁”期间,潮汕地区人多地少,矛盾尖锐,导致海上贸易武装商船集团活动活跃,在官府追捕下大多逃往东南亚。除了前文已提及的明朝嘉靖四十四年(1565)吴平率部逃往安南(今越南)之外,林道乾纵横闽广及东南亚多年,到达交趾、安南(今越南)、暹罗(今泰国),最后于明代万历年间带其部众2000余人,逃往暹罗,在泰国南部大年(即北大年)客长,掌管北大年港。林凤最后于万历二年(1574)率众出走吕宋岛。*杜松年:《潮汕大文化》,北京:中国科学技术出版社,1994年,第209—222页。此后,潮人在明清时期陆续移民泰国。据潮汕三市侨务部门统计,泰国潮人约500万人,曼谷和南部的很多地区,讲潮汕话可以通行。潮州音乐和潮剧很可能早就随潮人移民传入泰国。如果说潮州音乐在泰国古代的传播还不那么确定,那么继续考察以潮州音乐伴奏的潮剧在泰国的传播便可更清楚地确认。潮剧是用潮州方言演唱的极具地方特色的剧种,潮剧传入泰国,有文字可查的史料一般认为大约在17世纪中叶。据英国学者布赛尔的《东南亚的中国人》卷二《在暹罗的中国人》及其他的史料中记载,顺治、康熙年间,即在大成王朝拍拉莱大帝在位期间(1656—1688),暹罗大城就有潮剧演出,而且受到当地华侨和朝野人士的欢迎。*陈学希等编著:《潮剧潮乐在海外的流播与影响》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第21页。潮剧在泰国很受欢迎,后来甚至出现了以泰国方言演唱潮剧剧本的“泰语潮剧”,足见潮剧在泰国已被当地民众广泛接受,深入人心。

结 语

行文至此,确可从乐器、乐谱和律制的内在联系窥见潮州音乐和潮剧随着潮人海外移民商贸传播到越南、新加坡、泰国等东南亚国家之部分状况,却又远未尽意,毕竟需要进一步考证的问题太多了。本文粗浅而挂一漏万的阐述,仅为抛砖引玉,希望更多专家学者关注,共探潮汕文化海外传播现象。

无论潮人海外移民史还是潮汕文化传播史都是非常庞大的课题,传播现象尤其跨国传播是复杂多变的。潮州音乐、潮剧伴随潮人海外拓殖而传播的过程中,有的因为师承严谨而较好地保持了原貌;有的由于中外民族语言不通、文化差异,作为“受者”的其他国家、地区的民众对潮州音乐的乐器、乐谱、歌曲、潮剧的剧本与表演形式等等方面的理解有偏差在所难免,从而导致某种程度的变异;有的可能因为误解太多、误差太大而已经面目全非。但是,由于潮州音乐、潮剧内含潮汕文化的基因,外带潮人习俗等烙印,只要我们抽丝剥茧、层层深入,不难判断是非,追溯某种特殊现象的缘由,并进一步还原其本来面目,逼近历史真相,这对其他地方文化乃至中华文化在世界各地的传播研究都可资借鉴。

作者附言:本文初稿在2016年9月参加了2016年广东社会学科学术年会,荣获优秀论文三等奖,后有幸得中国艺术研究院音乐研究所金经言研究员的悉心指导,对《清史稿》中涉及乐器的越南语进一步确证而使本文论证更具深度、亮点更鲜明,在此表示衷心的感谢!

【责任编辑:代宏】

OntheSpreadingofChaozhouMusicalongtheMaritimeSilkRoute:WithaFocusonMusicInstruments,ScoresandTuning

LIU Jianwen

Ethnic music is usually identical in particular and self-systematized instrument making, notation and tuning. But cultural spreading may cause changes in blending or separation. This may be an angle to trace back to the origin and spreading approach of a blended phenomenon. This paper takes the naming of Vietnamese musical instruments, theersinotation for the Chaozhouzhengin Singapore, and the seven-tone equal temperament in Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, Singapore, and other Southeast Asian countries to prove that, along with the Chaozhou immigrants to these countries in history, Chaozhou music was brought to there and became a part of their native music.

Chaozhou music,Haisi, transmission

2016-09-12

广东省哲学社会科学“十二五”规划2015年度学科共建项目“潮汕文化海上丝绸之路传播研究——以英歌舞等为切入点”(GD15XYS14);广东省教育厅人文社科重点攻关项目“潮汕文化海外传播研究”(2013ZGXM0007)。

柳剑文(1977-),男,韩山师范学院体育学院副教授。

10.3969/j.issn.1008-7389.2017.04.012

J607

A

1008-7389(2017)04-0131-10