我国工业企业对环境规制政策的响应度研究

2017-11-20王丽霞陈新国姚西龙李晓瑜张晨涛

王丽霞,陈新国,姚西龙,李晓瑜,张晨涛

(1.太原理工大学 经济管理学院,山西 太原 030024; 2.山西医科大学 法医学院,山西 太原 030001)

我国工业企业对环境规制政策的响应度研究

王丽霞1, 2,陈新国1,姚西龙1,李晓瑜1,张晨涛1

(1.太原理工大学 经济管理学院,山西 太原 030024; 2.山西医科大学 法医学院,山西 太原 030001)

本文以异质性随机前沿模型为基础,建立了工业企业对环境规制政策的响应度模型,定量测度了我国总体及各省份工业企业对环境规制政策的响应程度,并分析了工业企业对环境规制政策响应度的重要影响因素。研究结果表明:我国工业企业对环境规制政策响应程度低,但总体呈上升趋势;各个省份的工业企业对环境规制政策的响应度也非常低,且差别不明显;基础设施资本存量、人力资本等因素能够提升我国工业企业对环境规制政策的响应度,而技术进步不会显著影响我国工业企业对环境规制政策的响应度。

环境规制;随机前沿模型;响应度

一、引言

近年来,我国环境污染的问题已经严重威胁到人们的健康,京津冀晋等地区的大气污染物问题尤为严重[1],已经引起了各方的普遍关注,我国政府也将污染物的治理列为“十三五”规划的约束性指标。工业污染排放是污染物的主要来源之一[2],也是污染物治理的重点。为了解决这一问题,政府通过制定相应政策促进工业企业节能减排,以达到环境保护和经济发展相协调的目标,这些政策被称之为环境规制政策[3],具体包含罚款及停产等强制性减排措施和污染治理补贴及排污费等市场化措施[4-5]。

但是,这些环境规制政策的效果受到了理论界及实务界的广泛质疑,因为环境规制强度的增加并没有导致环境污染状况的有效改善,相反,有些地区的环境污染还在持续恶化,这种现象被称为环境规制政策的失灵[6],而导致环境规制政策失灵的原因可能是地方政府过度注重经济利益,而降低了环境规制政策的执行力度,我国东部地区的环境规制政策失灵问题较轻,中西部地区则存在非常严重的环境规制失灵问题[7]。当然,也有一些研究表明环境规制政策并没有失灵,只是通过一种潜在的方式缓慢地发挥着作用,比如环境规制会促进绿色全要素效率的提升,绿色全要素效率的提升在短时期内不能立刻抑制污染总量或二氧化碳排放总量,可能是因为“回弹效应”的影响[8],即环境规制政策所引起的绿色生产技术水平的提升促进了单位GDP的环境污染量的下降,但是由于总产出水平的大幅增加,抵消了由于单位GDP的环境污染量下降产生的减排量。需要说明的是,这两种观点的分析角度存在差异,环境规制政策失灵论的观点是基于环境规制政策与污染排放总量的关系提出的,而环境规制政策有效论的观点是基于环境规制政策与污染物排放强度的关系提出的。

以上研究成果大多采用自上而下的研究思路,也有一些学者采用了自下而上的研究思路,他们认为环境规制政策的目的在于激发企业的内在减排动力,这种动力表现为企业积极地响应环境规制政策,不断提高绿色技术水平,主动减少污染物排放[9],从而降低因环境规制带来的额外成本[10]。但并不是所有的企业都会主动响应环境规制政策,有些企业会根据自身的技术水平和盈利能力来决定是否减排[11],也有一些企业会根据未来市场的发展状况来决定是否响应政府的环境规制政策[12]。目前,我国工业减排治理工作举步维艰,过多的依靠停产、限产及罚款等“应急性”行政管制措施不仅对实体经济造成巨大影响,而且难以有效地引起工业企业的主动减排响应[4]。因此,探究工业企业对环境规制的响应程度及其影响因素是一个具有现实需要和理论价值的研究课题。

综上所述,自下而上的研究成果为本文的研究提供了方向,但是还有一些具体问题急需解决,如在研究视角方面,怎样将企业行为与环境规制政策纳入到一个框架内进行分析?在研究方法方面,已有的研究成果大多数采用的是普通回归的方法,根据样本数据做出的估计,所得到的结果是一种较为模糊的总体评价,还不能有效地评估各个省份工业企业对环境规制政策的响应度。

针对上述问题,本文基于绿色发展的视角,借助随机前沿模型,构建了工业企业对环境规制政策响应的最优边界,该最优边界定义为工业企业响应环境规制政策下的最大绿色产出水平,若在环境规制作用下企业的绿色产出水平越高,则表明工业企业对环境规制政策的响应度越高,反之,则表明工业企业对环境规制政策的响应度越低;在此基础上,本文还分析了居民收入、工业产业结构、基础设施资本存量、技术进步、工业发展程度、对外开放水平、产业集聚、人力资本等因素对工业企业的环境规制政策响应度的影响。

本文的创新点主要体现在两个方面。一是,借助异质性随机前沿模型,建立了兼顾经济效益与环境效益的工业企业对环境规制政策响应度评价模型,重点测度各个省份的工业企业对环境规制政策的响应度;二是,识别了工业企业对环境规制政策响应的影响因素。

本文余下的部分安排如下:第二部分建立工业企业对环境规制政策响应度的模型及选择变量;第三部分呈现工业企业对环境规制政策响应度的测算结果;第四部分分析工业企业对环境规制政策响应的影响因素;第五部分为结论与政策启示。

二、模型设定与变量选取

(一)模型设定

本文将工业企业对环境规制政策的响应定义为在环境规制政策的影响下工业企业在扩大经济产出的同时尽可能减少污染物排放[13],这是一种环境友好型的绿色生产技术减排思维[14],而非先污染后治理的末端治理方式[15]。因此,工业企业对环境规制政策的响应度就是评价环境规制政策下的企业绿色产出水平;如果工业企业对环境规制政策的响应程度达到了最大化,该企业的绿色产出水平应该是最大化的,此时就构成了环境规制政策下的工业绿色经济产出的最优边界。

参照异质性随机前沿分析的研究方法[16],本文构建了环境规制下的工业企业最优绿色产出的函数:

(1)

然而,我国工业企业的绿色产出不但受环境规制政策的影响,也受到其他变量的影响,如很多企业因为技术能力及其他内外部环境因素的干扰而不能积极地响应环境规制政策,主动减少污染物排放。因此,其他因素对工业企业的环境规制响应度会产生一定的不利影响,使得企业对环境政策的响应度难以达到最大化,实际的绿色产出水平可以写为:

(2)

其中,GOit表示环境规制下的实际绿色产出水平;F(zit)表示工业企业对环境规制政策响应的阻碍力,是企业内外部环境变量的函数。显然,其他因素会显著地影响绿色产出水平,也会对工业企业对环境规制的响应度产生影响。因此,F(zit)≠0。

(3)

模型(3)是典型的随机前沿模型。考虑到面板数据的特征以及不同地区所面临的环境规制的差异性[16],本文对模型(3)作了如下的设定:

(4)

其中,Χit=(1,ERit,Di,Dt)′,β为相应的系数向量,Di和Dt分别为反映个体效应和时间效应的虚拟变量。混合干扰项εit包含以下两个部分:νit和uit。其中,υit表示随机干扰项,并假设其服从正态分布且相互独立,即υit~i.i.d.Ν(0,σν2);uit则表示其他环境变量对绿色产出的影响程度,其具有单边分布的特点,并假设uit是服从非负的截断型半正态分布的,即uit~Ν+(ωit,σit2)。uit的异质性设定如下:

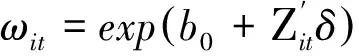

(5)

式(5)中,b0和b1表示为常数项。本文所构建的异质性随机前沿模型的优点在于可以同时分析其他环境变量对响应度阻碍力(ωit)及其不确定性(σit2)的影响[16]。

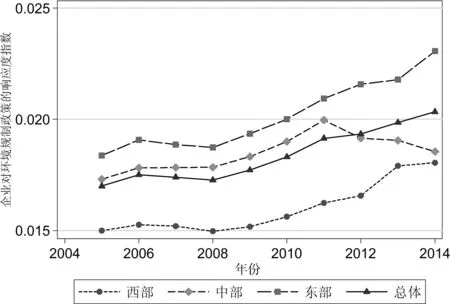

基于异质性随机前沿分析模型,本文构建了工业企业对环境规制政策的响应度指数(Enterprise’ response degree Index of Environmental Regulation, EERGEPI)。它表示环境规制下工业企业实际绿色产出水平与最优绿色产出水平的偏离程度,定义如下:

(6)

显然,EERGEPIit介于0和1之间,当uit趋近于无穷大时,外部环境因素对工业企业响应度的抑制程度达到了最大化,此时的EERGEPIit=0;当uit趋近于0时,外部环境因素对工业企业响应度水平抑制程度达到最小,此时的EERGEPIit=1,工业企业对环境规制政策的响应度达到了最大,这是非常理想的一种状态,现实中是无法实现的。响应度指数表明了绿色产出和环境规制之间的因果关系会受到其他变量的影响的程度,如果响应度指数较高,则意味着其他变量对环境规制和绿色产出之间关系产生的不利影响较小;反之,则意味着其他变量对环境规制和绿色产出之间关系产生的不利影响较大。

(二)变量选择

1.绿色产出水平

本文选择了工业的绿色产出(GOit)水平来衡量我国工业企业对环境规制政策的响应水平,这是因为如果企业积极响应环境规制政策,那么该企业就会提高绿色生产技术水平,在减少排放的同时扩大经济产出,而不是采取抵制或者减产等消极的应对行为[9]。本文的绿色产出水平以平减后的工业总产值与处理后的污染指数的比值来衡量。

2.环境规制(ERit)

本文借鉴了王书斌和徐盈之等学者的研究成果[2],从环境行政管制、环境污染监管和环境经济规制等方面来衡量环境规制程度。其中,环境行政管制以地方颁布的环境类行政规章数量来表示,环境污染监管以各地区当年受理的环境行政处罚案件数来衡量,环境经济规制以各地区排污费与工业总产值的比值来衡量。

3.其他变量

本文选择了居民收入、工业产业结构、基础设施资本存量、技术进步、工业发展程度、对外开放水平、产业集聚和人力资本等八个变量来度量企业对环境规制政策响应的内外部环境状况。其中,选择居民收入水平变量的原因是检验收入水平提高后人们产生高环境质量的需求对工业企业的环境规制政策响应度的影响作用[17],以经过平减后的居民人均可支配收入来衡量;本文选择工业产业结构、基础设施资本存量、对外开放水平及人力资本等四个变量的原因是为了描述企业对环境规制政策响应的外部环境状况,其中工业产业结构以重工业总产值与工业总产值的比值来衡量,基础设施资本存量以永续盘存法来衡量[18],对外开放水平以进出口总额与生产总值的比重来衡量[19],人力资本以教育年限累积法来度量[20];本文选择技术进步、工业发展程度及产业集聚等三个变量是为了描述企业对环境规制政策响应的内部环境状况,其中技术进步是根据M指数分解而得到的[21],工业发展程度以工业增加值与GDP的比值来衡量,产业集聚以区位熵指数来衡量[22]。

环境变量为Zit=(jsrit,jsr2it,gcjit,jzcit,jsjbit,gfcdit,kfit,cyjjit,rzit)′。其中,jsrit为居民收入水平;jsr2it为居民收入水平二次方;gcjit为工业产业结构;jzcit为基础设施资本存量;jsjbit为技术进步;gfcdit为工业发展程度;kfit为对外开放水平;cyjjit为产业集聚;rzit为人力资本。通过考察以上八个影响环境规制的环境因素,能够进一步考察工业企业对环境规制响应度的外部环境,描述性统计分析的结果如表1所示。

(三)样本筛选与数据说明

本文的数据主要来源于《中国统计年鉴》,样本区间为2005年至2014年。在数据处理过程中,主要选取了30个省市的各指标数据,共2970个观察值,由于西藏的部分数据缺失,所以删除西藏的数据。描述性统计分析的结果如表1所示。数据处理和估计均采用STATA 12完成。

表1 描述性统计分析结果

三、工业企业对环境规制政策的响应度测算

(一)我国总体及区域的工业企业对环境规制政策的响应度分析

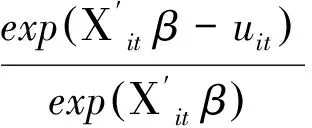

根据式(6),本文测算了我国总体及不同地区工业企业对环境规制政策的响应度指数,如图1所示。

图1 不同地区的工业企业对环境规制政策的响应度指数趋势图

首先,我国总体的工业企业对环境规制政策的响应度指数处于0.015至0.023之间,反映我国工业企业对环境规制政策的响应度非常低,但工业企业对环境规制政策的响应度指数呈上升趋势,也说明了我国工业企业尚不能积极响应环境规制政策,未能积极地进行污染物减排,这可能是因为环境规制政策的制定与实施中的信息不对称和外部环境因素的干扰导致的[23]。

其次,东部地区的工业企业对环境规制政策的响应度要高于其他地区,表明东部地区工业企业绿色发展水平要高于其他地区,出现这一现象的原因在于,东部地区工业企业已经逐渐进行了节能减排技术改造,产生了绿色创新的补偿效应[24],弥补了工业企业因响应环境规制政策而增加的成本,从而提升了该地区工业企业对环境规制政策的响应度水平;中部地区的工业企业对环境规制政策的响应度指数值由上升转变为下降,这说明中部地区的发展模式与环境规制的目标存在着严重的冲突[25],尤其是2011年后该地区的工业企业不能适应环境规制的要求,不能有效地提升绿色产出水平;西部地区工业企业对环境规制政策的响应程度最低,但2008年后呈现较快的上升趋势。

(二)省域工业企业对环境规制政策的响应度分析

如表2所示,从横向来看,我国各省份工业企业对环境规制政策的响应度均处于非常低的水平,远远低于最优水平,表明我国的环境规制政策失灵现象是普遍存在的[26]。各个省份的工业企业对环境规制政策的响应度水平的差距不大,其中山东、广东、浙江和江苏领先于其他省份,但领先的优势较小。从纵向来看,我国各个地区工业企业对环境规制政策的响应度变化幅度较小,表明了我国各省份的大部分工业企业还处于被动减排阶段,这可能与我国各个省份环境因素的抑制作用有关,本文将在第四部分着重分析这些因素的作用。

四、工业企业对环境规制政策响应度的影响因素分析

(一)总体分析

表3列示了多种模型设定下的估计结果,这些模型是为了验证工业企业对环境规制政策响应的阻碍力F(zit)是一个常量还是一个随机变量,即所有省份的工业企业对环境规制政策响应的阻碍力是否是不变的,还是会受到环境因素的影响;而这种影响体现在两个方面,一是环境因素对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力F(zit)均值的影响是否存在;二是环境因素对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力F(zit)方差的影响是否存在。模型1是建立在存在这两个方面的假设上的;模型2是建立在环境因素对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力F(zit)方差的影响不存在的假设基础上的;模型3建立在环境变量对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力F(zit)均值的影响不存在的假设基础上的;模型4的假设为不存在环境因素对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力F(zit)的影响。整体而言,在模型1、模型2、模型3和模型4的设定下,环境规制(ER)都在1%的水平上显著。将检验的原假设设定为“不存在工业企业对环境规制政策响应的阻碍力”(对应于LR1),以及将假设设定为“存在工业企业对环境规制政策响应的阻碍力”(对应于LR2)的条件下,从表3中最后四行的似然比检验(LR test)结果来看,模型1均优于其余模型。因此,其余的研究分析主要以模型1为主。

表2 我国各省份的工业企业对环境规制政策响应度指数(2005-2014)

从表3中模型1列示的结果来看,各环境规制变量对工业企业绿色产出的影响显著为负,即随着环境规制强度的增加,工业企业绿色产出就会减少。政府环境规制政策越强,企业的治污和绿色技术开发的资金就越多,导致企业生产成本的增加,从而影响企业的绿色生产积极性,最终导致企业绿色产出的下降[27]。

环境规制政策下企业绿色产出还会受环境因素的影响。基础设施资本存量在工业企业对环境规制政策阻碍力的均值和方差的方程中的系数分别为-0.816和1.316,两者都在1%水平上显著,表明基础设施资本存量的增加抑制了环境规制政策的企业响应度的阻碍力,但会加剧环境规制政策的企业响应的阻碍力的不确定性,对环境规制下的企业绿色产出起到促进作用[28]。而居民收入水平对工业企业的环境规制政策阻碍力呈现倒“U型”影响关系,符合环境库兹涅茨曲线(EKC)的假说[17]。即随着居民收入的增加,工业企业对环境规制政策响应的阻碍力也随之提升,导致环境规制政策的企业响应度呈现减小趋势,当居民收入水平达到一定程度后,工业企业对环境规制政策响应度会随居民收入水平的提升而增大。出现这种情况的原因是随着居民收入水平的提升,人们对环境质量的要求会提高[29],对企业的绿色生产水平形成了外在压力,会降低工业企业对环境规制政策响应的阻碍力,使得工业企业对环境规制政策响应度增加。

此外,表3中的回归结果还显示了工业产业结构在工业企业对环境规制政策阻碍力的均值和方差的方程中的系数分别为0.510和2.863,且两者分别在1%和5%的水平上显著,即工业产业结构促进了工业企业对环境规制政策响应的阻碍力及其不确定性;工业发展程度在工业企业对环境规制政策响应的阻碍力均值和阻碍力方差的方程中的系数分别为-0.275和-1.865,且两者分别在1%和5%的水平上显著,即工业发展程度的增加会减小工业企业对环境规制政策响应的阻碍力及其不确定性,会显著提升工业企业对环境规制政策的响应程度;产业集聚和人力资本在工业企业对环境规制政策响应的阻碍力均值方程中的影响系数分别为-1.090和-0.372,两者均在1%的水平上显著,即产业集聚和人力资本的增长会减小工业企业对环境规制政策响应的阻碍力及其不确定性,会显著提升工业企业对环境规制政策的响应程度。此外,对外开放水平在工业企业对环境规制政策响应的阻碍力均值方程中的系数为-0.044,且在10%的水平上显著,即随着对外开放程度的增加,工业企业对环境规制政策的响应程度会增加。而技术进步并不会对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力产生显著的影响,这可能是因为我国工业企业的技术创新具有明显的经济效益偏向性,即工业企业的技术进步更多地是追求经济效益而非环境效益[30]。

表3 总体回归模型估计及检验结果

注:***、**和*分别表示在1%,5%和10%水平上显著,括号中为t值。

(二)区域分析

从表4的估计结果可知,环境规制对不同地区工业企业绿色产出的影响显著为负,即随着环境规制程度的增强,不同地区的工业企业绿色产出就会减少,这可能是因为日益强化的环境规制政策会增加企业的额外成本,挤占技术创新的投入资金,降低生产效率,抑制企业的经济增长,最终导致企业绿色产出的下降[31]。此外,不同地区的居民收入、工业产业结构、基础设施资本存量、技术进步、工业发展程度、对外开放水平、产业集聚、人力资本等因素也会影响工业企业对环境规制政策响应度的阻碍力。

就东、西部地区而言,居民收入水平与工业企业对环境规制政策的响应度阻碍力呈现倒“U型”关系[17],即随着居民收入的增加,环境规制政策的企业响应的阻碍力也随之提升,抑制了工业企业对环境规制政策的响应度的提升。当居民收入水平超过9157元(东部地区)或9287元(西部地区)时,工业企业对环境规制政策响应度的阻碍力会随居民收入水平的提升而减小,从而促进了工业企业对环境规制响应度的提升;东部地区和西部地区的工业产业结构对工业企业的环境规制响应度的影响系数分别为-0.168和-0.235且在5%的水平上显著,说明工业产业结构的变动显著抑制了东、西部地区的工业企业对环境规制政策响应的阻碍力;东部地区和西部地区基础设施资本存量在工业企业对环境规制响应的阻碍力的均值和方差的方程中在1%和5%的水平上显著为负,表明基础设施资本存量的增加抑制了工业企业对环境规制政策响应的阻碍力及其不确定性,促进了工业企业对环境规制响应度的提高,造成这一现象的原因在于:完善的基础设施建设能够减少企业能源消费[32],从而抑制了污染物排放量的增加,提高了企业的绿色产出;东西部地区的人力资本则分别在10%和1%的水平上显著抑制工业企业对环境规制政策响应度的阻碍力及其不确定性,最终提升了工业企业的绿色产出水平,这可能是因为绿色创新的动力依赖于人力资本[33];产业集聚则在1%的水平上显著抑制了东西部地区工业企业对环境规制政策响应的阻碍力,闫逢柱等[34]也得到了类似的研究结论,他们认为产业集聚可能在短期内缓解经济发展和环境保护之间的矛盾,但在长期两者并不存在明显的影响关系。

表4 分区域回归模型估计结果

注:***,**和*分别表示在1%,5%和10%水平上显著,括号中为t值

中部地区的环境因素对工业企业的环境规制政策响应的阻碍力所产生的影响与东部地区不同。这种差异体现在以下三个方面:第一,中部地区的居民收入水平与工业企业的环境规制政策响应的阻碍力及不确定性呈现正“U型”关系,可能的原因是中部地区的居民收入增加更多地是依赖高耗能工业企业的发展,尤其是那些产业转移带来的高污染企业[25];第二,工业产业结构在1%的显著水平上增加了工业企业对环境规制政策响应的阻碍力;第三,工业发展程度在1%的水平上抑制了工业企业对环境规制政策响应的阻碍力及其不确定性,从而促进工业企业对环境规制政策响应度的提升。

五、结论与政策建议

借助异质性随机前沿模型,本文构建了工业企业对环境规制政策的响应度模型,测度了2005年至2014年我国工业企业对环境规制政策响应程度,在此基础上,分析了工业企业对环境规制政策响应度的影响因素。本文研究发现,我国工业企业对环境规制政策的响应程度非常低,主要集中在0.015至0.023之间,但整体呈逐年上升趋势,东部地区的工业企业对环境规制政策响应程度要略高于其他地区;随着居民收入的增加,工业的绿色发展受到了更大的社会压力;基础设施资本存量、工业发展程度、对外开放水平等因素会降低工业企业对环境规制政策响应的的阻碍力,但技术进步不能有效改善企业的绿色产出水平,不能显著影响工业企业对环境规制政策的响应度。

根据以上的研究结论,本文认为提升我国工业企业对环境规制政策的响应度应该从以下几个方面入手。

首先,从绿色创新能力入手,鼓励企业发展绿色生产技术,通过税收优惠、财政补贴及政府购买等方式降低企业绿色技术研发的风险及提高企业的预期收益,提升工业企业对环境规制政策响应的能力。

其次,调整产业结构,提高高污染行业的准入门槛,实施高污染行业企业的退出机制,合理调控产业集聚的水平,促进工业企业对环境规制政策响应的外部环境优化。

最后,建立环境规制政策的区域协同体系,促进区域工业污染物排放监管的一体化与规范化,形成无差别的工业企业绿色发展外在的约束,促进区域工业企业对环境规制政策响应度的共同提升。

[1]谢 杨, 戴瀚程, 花岡達也, 等. PM2.5污染对京津冀地区人群健康影响和经济影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2016,26(11):19-27.

[2]王书斌, 徐盈之. 环境规制与雾霾脱钩效应:基于企业投资偏好的视角[J]. 中国工业经济, 2015(4):18-30.

[3]蔡睿贤. 对排气污染罚款数量级的讨论[J]. 中国软科学, 1996(2):98-99.

[4]石庆玲, 郭 峰, 陈诗一. 雾霾治理中的“政治性蓝天”:来自中国地方“两会”的证据[J]. 中国工业经济, 2016(5):40-56.

[5]石 光, 周黎安, 郑世林, 等. 环境补贴与污染治理:基于电力行业的实证研究[J]. 经济学:季刊, 2016(3):1439-1462.

[6]CONSIDINE T J, WATSON R W, CONSIDINE N B, et al. Environmental regulation and compliance of Marcellus Shale gas drilling[J]. Environmental Geosciences, 2013,20(1):1-16.

[7]傅 强, 马 青, Sodnomdargia, 等. 地方政府竞争与环境规制:基于区域开放的异质性研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016,26(3):69-75.

[8]查冬兰, 周德群. 为什么提高能源效率没有减少能源消费:能源效率回弹效应研究评述[J]. 管理评论, 2012,24(1):45-51.

[9]HAMAMOTO M. Environmental regulation and the productivity of Japanese manufacturing industries[J]. Resource & Energy Economics, 2006,28(4):299-312.

[10]HASSAN A, IBRAHIM E. Corporate environmental information disclosure: Factors influencing companies’ success in attaining environmental awards[J]. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 2012,19(1):32-46.

[11]BANERJEE S B. Managerial perceptions of corporate environmentalism: Interpretations from industry and strategic implications for organizations[J]. Journal of Management Studies, 2001,38(4):489-513.

[12]VALENTINE S V. The Green Onion: A corporate environmental strategy framework[J]. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 2010,17(5):284-298.

[13]ZAILANI S, GOVINDAN K, IRANMANESH M, et al. Green innovation adoption in automotive supply chain: The Malaysian case[J]. Journal of Cleaner Production, 2015,108(3):1115-1122.

[14]DEPRET M H, FERRU M, GUIMOND B, et al. Deconstructing the collective process of environmental innovation: A case study of Poitou-Charentes companies[J]. Journal of Innovation Economics, 2015,16(16):139-170.

[15]陈媛媛, 李坤望. 中国工业行业SO2排放强度因素分解及其影响因素:基于FDI产业前后向联系的分析[J]. 管理世界, 2010(3):14-21.

[16]连玉君, 苏 治. 融资约束、不确定性与上市公司投资效率[J]. 管理评论, 2009,21(1):19-26.

[17]钟茂初, 张学刚. 环境库兹涅茨曲线理论及研究的批评综论[J]. 中国人口·资源与环境, 2010,20(2):62-67.

[18]张 军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10):35-44.

[19]包 群, 许和连, 赖明勇. 贸易开放度与经济增长:理论及中国的经验研究[J]. 世界经济, 2003(2):10-18.

[20]郭志仪, 逯 进. 教育、人力资本积累与外溢对西北地区经济增长影响的实证分析[J]. 中国人口科学, 2006(2):72-80.

[21]刘凤朝, 潘雄锋. 基于Malmquist指数法的我国科技创新效率评价[J]. 科学学研究, 2007,25(5):986-990.

[22]肖泽磊, 李帮义, 胡灿伟. 基于综合区位熵指数的中国高技术产业科技资源布局研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2010,31(10):47-53.

[23]臧传琴, 刘 岩, 王 凌. 信息不对称条件下政府环境规制政策设计:基于博弈论的视角[J]. 财经科学, 2010(5):63-69.

[24]颉茂华, 王 瑾, 刘冬梅. 环境规制、技术创新与企业经营绩效[J]. 南开管理评论, 2014,17(6):106-113.

[25]豆建民, 沈艳兵. 产业转移对中国中部地区的环境影响研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014,24(11):96-102.

[26]CARTER T S. The failure of environmental regulation in New York[J]. Crime Law & Social Change, 1996,26(1):27-52.

[27]LEVINSON A. Environmental regulations and manufacturers’ location choices: Evidence from the census of manufactures[J]. Journal of Public Economics, 2004,62(1/2):5-29.

[28]金 戈. 中国基础设施与非基础设施资本存量及其产出弹性估算[J]. 经济研究, 2016(5):41-56.

[29]JEBLI M B, YOUSSEF S B, OZTURK I. Testing environmental Kuznets curve hypothesis: The role of renewable and non-renewable energy consumption and trade in OECD countries[J]. Ecological Indicators, 2016,60:824-831.

[30]WANG W, YU B, YAN X, et al. Estimation of innovation’s green performance: A range-adjusted measure approach to assess the unified efficiency of China’s manufacturing industry[J]. Journal of Cleaner Production, 2017,149(4):919-924.

[31]BARBERA A J, MCCONNELL V D. The impact of environmental regulations on industry productivity: Direct and indirect effects[J]. Journal of Environmental Economics & Management, 1990,18(1):50-65.

[32]金 巍, 章恒全, 毛广雄, 等. 1994-2014年中国交通基础设施投资对能源消耗的影响研究[J]. 资源科学, 2016,38(12):2283-2294.

[33]应瑞瑶, 周 力. 资源禀赋与绿色创新:从中国省际数据的经验研究看“荷兰病”之破解[J]. 财经研究, 2009,35(11):92-102.

[34]闫逢柱, 苏 李, 乔 娟. 产业集聚发展与环境污染关系的考察:来自中国制造业的证据[J]. 科学学研究, 2011,29(1):79-83.

(本文责编:海洋)

IndustrialEnterprises’ResponsetoEnvironmentalRegulationPolicyinChina

WANG Li-xia1, 2,CHEN Xin-guo1,YAO Xi-Long1,LI Xiao-yu1,ZHANG Chen-tao1

(1.SchoolofEconomicsandManagement,TaiyuanUniversityofTechnology,Taiyuan030024,China; 2.SchoolofForensicMedicine,ShanxiMedicalUniversity,Taiyuan030001,China)

Based on the heterogeneous stochastic frontier model, this paper establishes an industrial enterprise’s responsiveness model which aims at the environmental regulation policy, and quantitatively calculates the overall and different provinces’ indexes of responsiveness. The results show that the integral industrial enterprise has a small response to environmental regulation policy, however the responsiveness increases year by year; the responsiveness indexes of the provinces are low and have little difference; infrastructure capital stock, human capital and other factors could improve the industrial enterprise’s responsiveness to environmental regulation policy, but technical progress has no significant impact on the responsiveness of industrial enterprise.

environmental regulation; stochastic frontier model; responsiveness

2017-04-26

2017-09-10

国家自然科学基金项目“省域装备制造业绿色创新效率评价、空间关联与提升路径研究”(41401655);2016年度山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目“煤炭产业绿色经济效率评价及提升路径研究”(2016311)及2016年山西省高等学校创新人才(优秀青年学术带头人)支持计划资助。

王丽霞(1975-),女,山西太原人,博士研究生,研究方向:能源与环境管理、科技创新理论。

F205,X32

A

1002-9753(2017)10-0143-10