合肥科技创新能力评价与政策研究

——基于长三角若干城市的比较

2017-11-15吴妍妍邵萍英

吴妍妍,邵萍英

(中共合肥市委党校 a.市情研究室;b.公共管理与法学教研室, 合肥 230031)

合肥科技创新能力评价与政策研究

——基于长三角若干城市的比较

吴妍妍a,邵萍英b

(中共合肥市委党校 a.市情研究室;b.公共管理与法学教研室, 合肥 230031)

国际视野下,创新驱动成为新一轮世界经济格局重塑的唯一战略选择。以全球生产结网形成的世界城市体系,在未来必将基于创新链重构和分层。“大湖名城 创新高地”是合肥城市发展定位的核心品质。选取长三角城市上海、苏州、无锡、常州、南京、南通、扬州、镇江、杭州、宁波、芜湖、蚌埠与合肥,进行城市科技创新能力实证测算并评价分析合肥科技创新综合实力与赶超压力,研究提出合肥建设有影响力的综合性国家科学中心和全国性产业创新中心、提升创新竞争力的政策建议。

长三角城市群;科技创新能力;评价指标体系;政策研究

以全球生产结网形成的世界城市体系,在未来将基于创新链重构和分层。根据2thinknow 发布的评选结果,全球城市、资本之都纽约已跻身成为全球第二大创新中心,仅次于硅谷。传统国际都市相继提出建设全球或区域科创中心的战略目标。我国《“十三五”国家科技创新规划》明确支持北京、上海建设具有全球影响力的科技创新中心。科技创新正成为世界先进城市的标志性功能,“科技创新能力”是城市核心竞争力的主张已成为共识。

长三角世界级城市群作为我国最具创新活力的区域之一,囊括了上海张江、苏南(横跨南京、无锡、常州、苏州、镇江5个国家创新型试点城市)、杭州、合芜蚌4个国家自主创新示范区,和诸多国家创新型试点城市。通过建立评价指标体系,选取长三角城市上海、苏州、无锡、常州、南京、南通、扬州、镇江、杭州、宁波、芜湖、蚌埠作为分析对象与合肥共同进行比较研究,实证测算和科学认识合肥科技创新实力及在长三角城市群中的创新地位,并据此进行政策研究,对合肥实现城市战略定位和推进新一轮发展具有较强的现实意义。

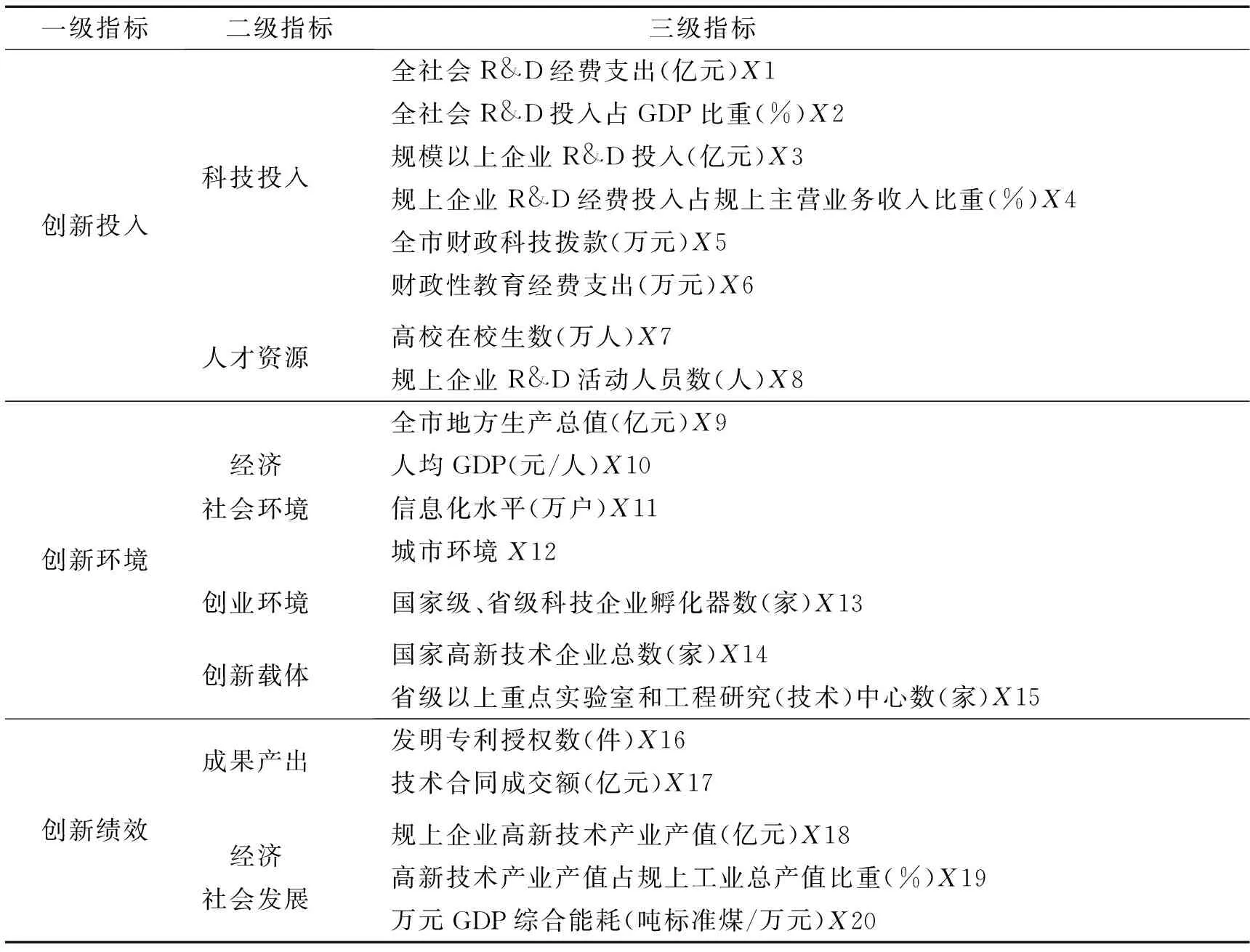

1 指标体系设计

鉴于目前国内尚未建立统一的、用于指导和评价区域创新的指标体系,遵循科学完备、实用可操作、数据可比可获得的原则,在对国家统计局创新型国家指标体系,北京、江苏、杭州等多个区域或城市创新指标体系研究并重点参照科技部《创新型城市建设监测评价指标》的基础上,从创新投入、创新环境和创新绩效3个维度遴选和设计科技创新评价的核心指标,形成合肥科技创新能力综合评价体系,如表1所示。

表1 评价指标体系的构成

2 测算模型与得分结果排名

本文采用主成分分析法评价城市科技创新能力,模型如下:

其中a1i,a2i, …,api(i=1,…,m)为X的协方差阵Σ的特征值相对应的特征向量,ZX1,ZX2, ……,ZXp是原始变量经过标准化处理的值。主成分分析法的基本思想是通过降维把原来的多个(本文20个)指标约化为P(本文4个)个综合指标,每一个综合指标就是一个主成分。每个主成分能够提取的信息量用方差来度量,方差越大,则说明相应的主成分综合信息的能力越强。

2.1数据采集与处理

全面采集长三角上海、苏州、无锡、常州、南京、南通、扬州、镇江、杭州、宁波与合肥、芜湖、蚌埠等城市2012、2015年度数据。原始数据源自各城市2012、2015年度统计公报、统计年鉴或由各地统计部门提供,数据来源真实、可靠。为了解决各指标量纲不同无法进行综合比较的问题,在完成数据采集工作后需对数据进行同趋势化处理、标准化处理。

2.2主成分的提取

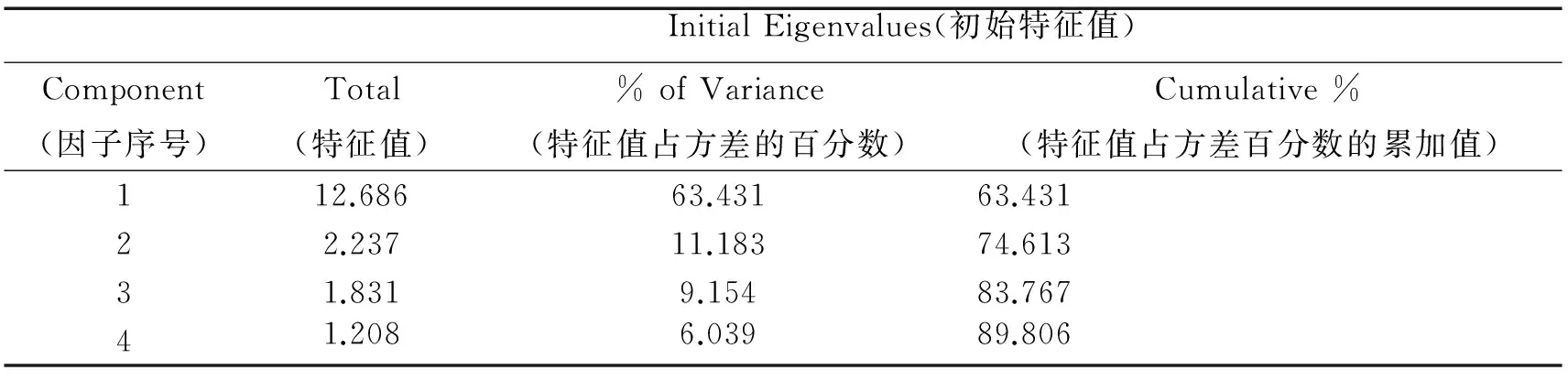

运用SPSS V21.0软件,采用主成分分析法进行综合统计分析。首先获取特征值、方差贡献率和累计方差贡献率,形成方差贡献分析表。

由下表2获取主成分1,2,3,4;特征值分别为12.686、2.237、1.831、1.208,分别解释了总体方差的63.431%、11.183%、9.154%、6.039%,累计方差贡献率为89.806%。据此可以认为这4个因子能够反映20个变量的绝大部分信息。

表2 2015年主成分的提取

2.3主成分载荷矩阵与因子命名

经方差最大法旋转后,得出主成分载荷矩阵,如表3所示。

表3 2015年主成分载荷矩阵

根据4个主成分因子所包涵反映的变量信息,分别冠名以经济科技总量因子(解释了63.431%的方差)、产业结构因子(解释了11.183%的方差)、科技资源和节能减排因子(解释了9.154%的方差)、城市环境因子(解释了6.039%的方差)。

2.4得分排名

测算得到,2015年研究对象城市科技创新能力单项主成分排名,如表4所示。

表4 2015年度13城市科技创新能力主成分排名

最后,以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例为权重计算主成分综合模型,F=λ1/(λ1+λ2+λ3+λ4)*F1+λ2/(λ1+λ2+λ3+λ4) *F2+λ3/(λ1+λ2+λ3+λ4) *F3+λ4/(λ1+λ2+λ3+λ4) *F4,得到各城市的科技创新综合得分。

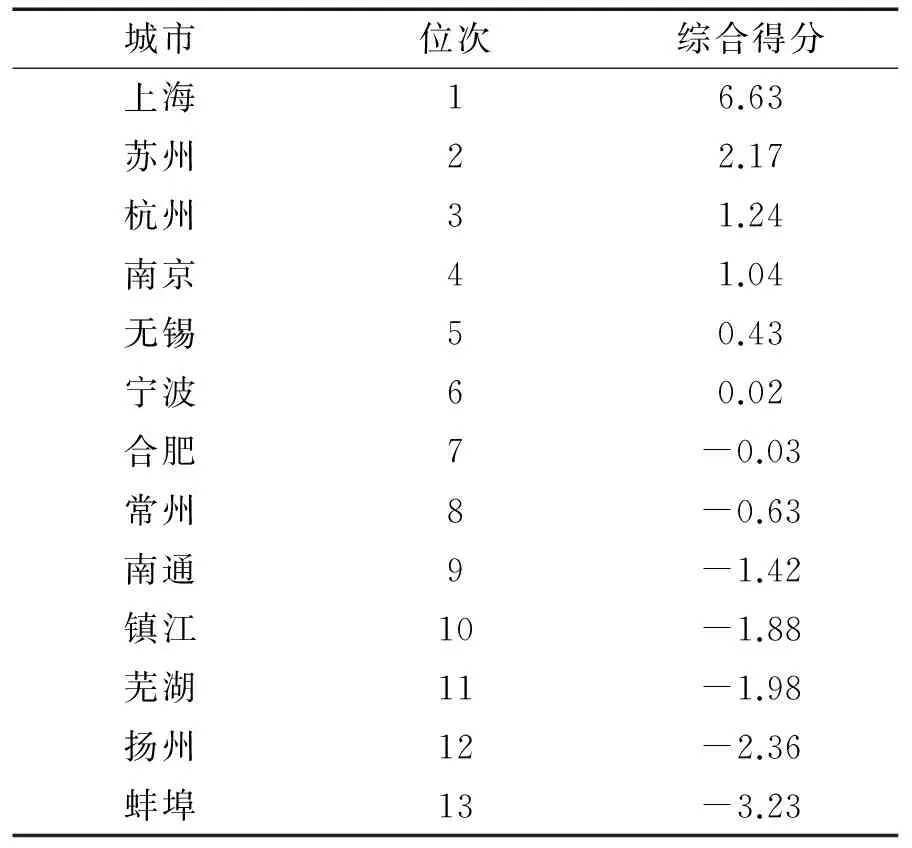

2.5创新能力排名

经过处理,可获得2012年度、2015年度研究城市科技创新能力排名,如表5和表6所示。

表5 2015年度13个城市科技创新能力排名

表6 2012年度13个城市科技创新能力排名

3 评价分析与结论

3.1排名稳健上升,支撑有力

在首位都市圈激烈的竞争中合肥创新竞争力排名稳定并呈上升趋势,对合肥在建设全国有重要影响力的创新中心具备强有力的现实支撑 。上述实证研究显示,作为全国首位都市圈,长三角目前整体处于创新转型升级阶段,转型速度和质量均呈现良好态势。合肥在城市竞争力较为靠后(GDP总量在上海、苏州、无锡、南京、杭州、宁波、南通之后,人均GDP仅高于芜湖、蚌埠)的情况下,在这一群体中稳住创新竞争力排名并呈上升趋势,显示合肥城市创新的较强实力、成长速度与成长质量,充分证明合肥打造在全国有重要影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心具有坚实基础。

3.2投入快速增长,位居前列

创新财力投入呈现快速增长的态势,增速在13个城市中位居前列;需更加重视高端研发人力资源形成与创新财力投入与科技金融问题 。虽然在财力投入规模上与排名前列城市仍有较大差距,但2008—2015年合肥全社会R&D投入、规模以上工业企业R&D经费投入、科学技术财政投入三项指标增长幅度分别达到432.7%,332.2%,674.8%,呈快速增长态势。从数量上说,三项投入额也由2008年排在第9位上升到2015年第7、8、6位。

另一方面人力投入,虽然人才储备因子高校在校生数位列13市第2位,但科技人才资源总体规模仍需大幅提升,以规模以上企业R&D活动人员数为例,与排名靠前的城市相比差距较大。如何以体制机制创新引导和促进人才集聚需要加大落实力度。同时需进一步加强科技财力投入,以财政杠杆撬动创新创业社会资本与金融资本,带动全社会研发总量投入。

3.3省级以上重点实验室和工程研究(技术)中心创新载体基础雄厚

省级以上重点实验室和工程研究(技术)中心数排名第4位,高校在校生数位列13市第2位,创新资源优势明显。但国家级、省级科技企业孵化器数排名后列,需着力加强城市创新创业孵化功能,努力推动创新创业生态建设。

3.4专利工作成效显著,自主创新能力持续提升

2008—2015年合肥发明专利授权数由252件提高到3 413件,增长幅度分别达到12.5倍。发明专利授权量2015年在13个城市排名上升一位,这反映合肥自主创新能力以不弱于长三角核心区城市的水平持续提升。

3.5高新技术产业产值快速增长

2008—2015年,合肥规模以上企业高新技术产业产值由1 057亿元上升为5 014.57亿元,由排名第9上升为第8位,增长幅度为374.4%。高新技术产品出口规模较小,2015年为39.85亿元,高技术产业国际化程度与长三角先进城市相比差距较大。

3.6合肥创新位次提升的压力与难度较大

2015年合肥规模以上企业R&D投入(无锡231.38亿元,宁波184.5亿元,合肥104亿元)、R&D活动人员数(无锡73 782人,宁波83 473人,合肥43 672人)、省级以上孵化器数(无锡48家,合肥17家)、发明专利授权数(无锡5 480件,宁波5 412件,合肥3 413件)、国家高新技术企业家数(无锡2 085家,合肥1 056家)等方面,与排名五、六的无锡、宁波差距较大,位次前移压力大,特别是赶超无锡难度较大。

4 政策建议

合肥能否通过创新驱动战略成为全国性创新中心,成为具有重要影响力的知识与技术创新高地,与世界第六大城市群长三角一起共同嵌入全球创新网络,甚至是嵌入其高端,这决定着合肥在新一轮城市竞争发展中的地位。基于前述分析评价和现实基础,针对国家级重大创新平台构建、企业创新主体功能强化、创新创业政策与制度生态优化、创新财力投入机制与研发人力资源集聚、科技成果转移转化与技术市场发展、知识产权资助激励等方面,对合肥建设具有重要影响力的创新中心提出以下创建思路与建议。

4.1合肥推进国家综合性科学中心和全国性产业创新中心建设,提升创新竞争力的路径

一是以综合性国家科学中心引领,建设具有重要影响力的全国性创新中心。构筑集聚度较高的国家重大科技基础设施群,将中科大、合肥研究院建成世界一流创新型大学和研究院,创建世界一流学科和优势学科集群,构建世界级共性技术研发圈。布局一批重大战略项目和基础工程,开展核心技术协同攻关,以产生原创技术为目标,形成一批具有全球影响力的科技成果。建立综合性科学中心技术储备池,着力集成孵化,以推进联合微电子中心、离子医学中心、智慧新能源集成创新中心等建设为重点,打造全国性产业创新中心。

二是以研发中心建设为主抓手,培育一批核心技术突出、集成创新能力强的创新型大企业。继续实施高新技术企业培育计划,筛选建立高新技术企业初创期、成长期、成熟期重点企业培育梯队。支持企业实施各级各类重大专项,承担国家重点实验室、工程中心等;与高校、科研机构共建实验室或研发中心,产学研集群式研发;逐步实现规模以上国企研发机构全覆盖。推行技术创新股权分红激励机制。通过政府采购、财政补助、贷款贴息、税收优惠、改革研发投入等多种方式,完善财政资金激励引导企业创新的长效机制。

三是实施新型孵化器发展计划,全力构建新型研发机构与科技成果产业化平台。聚焦新型显示、集成电路、智能语音及人工智能、机器人、新能源及新能源汽车、燃气轮机、高端数控机床、量子通信、生物医药和高端医疗装备等,大规模布局新型研发机构,集成建设技术平台、设计制造、风投对接、高端人才链接、超强创业辅导等核心功能。引导中科大先研院等新型研发机构,在Web2.0环境下聚合跨界要素,探索“专业技术平台+天使投资或风投”模式,打造国家级众创空间品牌。

四是系统推进管理创新和制度创新,构建创新创业生态系统。落地国家自主创新示范区先行先试“6+4”政策实施细则,出台促进技术市场与转移机构发展办法。构建市场导向的科技成果转移转化机制,以科技成果使用、处置和收益权改革为重点,完善成果转化激励机制。完善知识产权规章政策体系,促进知识产权创造,建立知识产权资本化交易机制,强化知识产权保护,发展知识产权服务。重点培育一批中试熟化、检验检测认证、技术转移等骨干服务企业。重点集聚创新领军、创业领军、企业家、投资家、高技术服务领军等五类人才。

4.2合肥推进创新中心建设的具体对策建议

一是深化科技管理体制改革,促进各类创新主体功能提升。简政放权。加大涉及投资、创新创业、高技术服务等领域的行政审批清理力度。最大限度取消企业资质类、项目类等审批审查事项。对企业创新投资项目,取消备案审批。调整现有行业管理制度中不适应“互联网+”等新兴产业特点的市场准入要求,促进产业跨界融合发展。

完善科技项目管理制度,调整优化现有各类科技计划(专项、基金等),建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度,对基础、共性关键技术研究形成稳定财政支持制度。试行依托重点企业研发机构或新型研发机构设立项目,增强项目单位的自主权,资助资金不设置劳务费比例。重点支持中试基地建设,加强对产业化商业模式创新的支持。对研发、收购创新资源、模式和业态新创等投入,均视同利润,试行国有企业科技成果转移转化所得收入作为企业上缴利润抵扣项。完善国有企业业绩考核,加大对创新转型考核权重,评价结果与任期激励挂钩。

二是加强引才平台和载体建设,创新人才流动和激励机制。出台领军人才聚集工程实施细则,明确五类人才认定范围,以职业能力为导向,以工作业绩为重点。加大对企业在人才引进、使用和激励过程中的扶持力度,允许企业将引才成本列入经营成本,建立引才成本分担和奖励制度。建立海外人才数据库。健全高校院所与企业科研人员双向流动、兼职兼薪办法。支持在职离岗创业,创业孵化期3至5年内返回原单位的,工龄连续计算,保留原聘专业技术职务。

加大创新创业人才激励力度。继续落实《推进企业股权和分红激励试点工作暂行办法(修订)》,扩大试点范围和激励对象。落实以专利、标准等知识产权和研发技能、管理经验等人力资本作价出资政策。探索职务科技成果“单位和发明人共有模式”,允许与发明人约定分配方式和数额;研发团队所得比例,由不低于50%提高到70%,转化收益用于人员激励的部分不计入绩效工资总额基数。实施个人所得税奖励政策。

三是改进科技成果转化、技术转移、知识产权资本化有效运行的制度与机制。落实《创新驱动发展工程实施方案》 ,将财政资金支持形成的科技成果使用、处置和收益权,完全下放项目单位自主转化,不再审批或备案。允许项目承担单位通过协议定价、技术市场挂牌交易、拍卖等方式确定科技成果价格。加强成果就地转化的利益引导机制,对购买高校院所技术成果并在本地实施转化的企业,按其年技术成果交易额的一定比例给予补助。完善区域性技术市场,加强研究院、大学科技园、技术转移中心等技术转移平台及国家级技术转移示范机构建设,加强网上技术交易市场建设,集合和强化展示、交易、服务、共享、交流“五位一体”功能。

优化知识产权资助办法,向高水平、可转化的知识产权倾斜。引导企业建立激励发明创造的奖励和分配制度,财政补贴或奖励支持专利申请与维护。支持采取知识产权入股、员工持股等多种分配形式激励发明创造。扶持一批在专利、商标、版权等领域具有综合优势的企业。探索知识产权作价入股、质押融资、信托、拍卖、许可等资本化手段。培育和引进市场化、专业化和品牌化的知识产权代理、评估、交易、咨询、诉讼等服务机构。加强知识产权维权援助中心建设。

四是实施“众创空间”行动计划,建设孵化功能强大的创新创业服务系统。“众创空间”系统集成三类服务:工业设计、检验检测、模型加工、中试生产、产品推广等研发制造;技术、设备、资本、人才等高端要素;知识产权、市场等创业辅导。支持行业领军企业、知名高校和院所、股权投资机构、传统孵化器升级建设多模式、市场化运作的新型孵化机构。探索推进利益一致的“孵化器+天使投资+创业企业”持股孵化模式。

支持建设创业街区,集聚集成硬件平台、投融资对接、创业培训、商业模式构建等服务机构。对从事孵化器管理、科技园咨询和运营的专业机构以及应用移动互联网、微信、大数据、自媒体等开展创业服务的投资公司、创业服务企业给予资金扶持。建设“智慧孵化”云平台。开放各类科技资源和设施。构建大学生创业创新教育与实训体系,探索休学创业弹性学制。定期举办科技节、创客周等影响力广泛的城市品牌活动。支持建设特色科普基地,推进合肥科技馆功能提升、科普主题公园等建设,重视科普传播平台建设。

五是设立多层次科技资本市场架构,完善技术与资本高效对接的渠道和机制。构建以科技信贷、创业投资、主板市场与区域性资本市场为主要组成部分的科技金融体系。完善五类融资手段:风险补偿、税费减免、补助贴息等财政工具;天使投资、风投、上市并购、众筹、“新三板”与股交中心等股权融资工具;中小企业集合债、企业债券、私募债和信贷等债权融资工具;科技保险、商业保险等保险工具;科技担保、股权质押及专利质押等中介工具。

建立以下资本与技术对接机制:重点项目筛选机制,通过市场机制筛选重点企业,围绕重点企业调动银行资金、创业投资、保险资金、产业投资基金等制定针对性的综合融资政策;以股权投资为核心的投保贷联动机制,贷款、担保与创业股权投资结合,使银行、担保、小额贷款等机构共担风险共享收益;信用评级和激励机制,实施以企业信用为基础的贷款解决方案,积累的信用等级越高,对贷款利息补贴比例越大;风险补偿机制,在担保融资、信用贷款、创业投资、知识产权质押等融资服务中,给与银行、担保机构、创业投资机构等金融机构和企业风险补贴和贷款贴息支持;分阶段持续支持,针对种子期、初创期、成长期、成熟期等不同阶段的特点和融资需求,采取不同而持续的支持政策。

六是开放合作,以国际化视野谋划科技创新和产业创新。研究制定国际科技合作方案,出台关于开展国际科技合作的实施意见,明确开展国际科技合作的重点领域与国别,增强支持企业参与国际科技合作的针对性。重点支持龙头骨干企业、高新技术企业、上市公司、高校与科研院所积极参与国际科技合作。推进高校院所与国际知名科研机构通过组建联合实验室、联合研究单元等方式,合作共建。支持中科大先研院等孵化器与国外大学、科技园区共建产业园区,建立长期稳定的战略合作关系。支持企业与境外研究机构开展研发合作、参与国际科技合作项目、建立海外研发中心。健全科技、侨办(联)、外办等工作协调机制。设立科技开放合作门户网站,开通网上双语各类事项办理模式。

深化长三角科技合作,主动参与融入长三角主要城市间的创新发展合作机制,主动推进上海合肥双城战略合作,与上海、南京、杭州等开展定位准确、各具特色的科技合作。推进骨干企业联合开展关键共性技术攻关,构建以重点城市、友好城市为支撑的区域性科技合作交流体系。

[1] 汪寅,黄翠瑶.科技创新评价指标体系研究进展综述[J].科技管理研究,2009(6):88-90.

[2] 张永凯,杜德斌.上海城市科技创新能力的指标体系及分析评价[J].科技与经济,2010(5):21-24.

[3] 虞震.泛长三角区域科技创新能力评价与比较研究[J].社会科学,2011(11):47-52.

[4] 乔章凤,周志刚.城市科技创新能力评价及实证研究[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2011(3):62-67.

[5] 胡晓辉,杜德斌. 城市科技竞争力的生态位评价研究——以浙江省11市为例[J]. 科技进步与对策,2012(12):85-87.

[6] 蒋兴华.区域科技创新能力评价体系构建及综合评价实证研究[J].科技管理研究,2012 (14):64-68.

[7] 张春强,孙娟,赵可,等.武汉城市圈区域科技创新能力评价实证研究[J].科技管理研究,2015(5):88-93.

EvaluationandPolicyResearchonScientificandTechnologicalInnovationAbilityofHefei:BasedonComparisonwithSeveralCitiesinYangtzeRiverDelta

WU Yan-yana,SHAO Ping-yingb

(a.Tianshui Practice Research; b.Public Administration and Teaching and Research Section of Law,School of Hefei Communist Party ,Hefei 230031, China)

The world city system will be reconstructed and layered based on innovation chain in the future. “Great Lakes city and innovation heights”is the core quality of urban development in Hefei. Through the establishment of evaluation index system, using the method of principal component analysis, Yangtze River Delta cities Shanghai, Suzhou, Wuxi, Changzhou, Nanjing, Nantong, Yangzhou, Zhenjiang, Hangzhou, Ningbo, Wuhu ,Bengbu and Hefei are selected as analysis and comparative study object. Each city can be ranked according to the calculation results.In view of above ,we evaluate and analyse scientific and technological innovation ability of Hefei,then study and put forward policy recommendations of competitiveness promotion.

Yangtze River Delta;scientific and technological innovation capability;evaluation index system;policy research

2017-07-08

2017-08-23

2015年度合肥市软科学研究项目(重点课题)“合肥市2015年科技创新能力评价研究”(2015-25)资助。

吴妍妍(1969— ),女,安徽宿州人,中共合肥市委党校市情研究室副教授,副主任,研究方向:产业经济、科技创新、财政理论与政策;邵萍英(1965—),女,安徽怀远人,中共合肥市委党校公共管理与法学教研室副教授。

F069. 9

A

2096-2371(2017)05-0045-07

[责任编辑:刘跃平]