民俗学的定义的问题*

2017-11-14福田亚细男菅丰塚原伸治陈志勤

福田亚细男 菅丰 塚原伸治 著 陈志勤 译

特别策划关于日本民俗学何去何从的两代人之间的对话——日文版全书译文呈献

民俗学的定义的问题*

福田亚细男 菅丰 塚原伸治 著 陈志勤 译

福田氏的民俗学的定义,作为20世纪民俗学的一个定义,具有重要的代表性和强大的影响力。但是,这是体现作为20世纪民俗学主流的“历史民俗学派”的定义,是否是一个失之偏颇的定义?并且,如果眺望现代的学院派的趋势,并和其他学科相比较,这个定义在对象、方法的方面具有制约性,是否会成为作为一门学科的民俗学带来极限的主要原因?

而且,从今以后是否会成为民俗学在对应现代社会、现代学院派上的障碍? 福田氏的定义是在20世纪民俗学的发展中更改而来的定义。在这个更改的过程中,有怎样的意图包含在内呢?还有,这个定义既然是在更改的作业中生成,那么这一定义本身理论上也是可以被更改的。关于这一定义——包括民俗学的目的、对象、方法——的更改,福田氏又是抱有怎样的意见呢?

一、为什么福田定义把既存的定义进行变化?其经过是怎样的?

二、对学科的对象和方法进行变化的意图是什么?

三、为什么把“民间传承”这个术语消除?

四、为什么把“民族文化”这个术语消除?

五、为什么采用“现代”这个术语?

六、为什么采用“生活文化”这个术语?

七、为什么采用“集体性事象”这个术语?

八、“由来”→“展开”,这样的转换具有怎样的意义?

九、“究明”→“说明”,这样的转换具有怎样的意义?

十、民俗学的研究对象(民俗)尽管在社会上处于极端的边缘化,为什么会构成这个学科领域的核心部分呢?

十一、历史民俗学的定义在民俗学的对象、方法方面,现在是否具有制约性和极限性?

十二、极端地偏向历史民俗学的20世纪民俗学的性质,已经在今后的民俗学对应现代社会、现代学院派上成为了桎梏,为什么还是不想改变呢?

十三、福田定义是排除多样性的民俗学形式的定义吗?

十四、引领学院派民俗学者的历史民俗学派,是否阻挡了多样性的定义的登场或者展开。

十五、福田定义是否排除现代性事象的对象化和方法的脱领域化?

十六、福田氏是否反对定义的更改?如果反对,其理由又是什么?

十七、在说明日本民俗学者实际在进行的工作以及引起他们(她们)兴趣的文化领域的时候,民俗学这个术语仍然是有效且恰当的方法吗?

十八、改变民俗学的对象和方法、名称,由民俗学者们共识的专业领域的身份危机是否能够解决?

十九、如果完成对象和方法的转换之后,在与其他学科没有差异的极端情况下,要在学院派中占据一定的位置,也就是保持学科的身份认同是否会困难?作为学科的独自性又在哪里?

民俗学的定义

菅:首先进入课题1,内容是“民俗学的定义的问题”。这是民俗学的根本性问题,想由此进入正题。

定义的问题其实就是学科的根本问题。但我认为,在民俗学内部对于被称为定义或者方法论的,之后还将出现,虽然其中一部分似乎开展过讨论,从实际的情况来说,仅仅只是在学术史研究中进行,根本性的讨论和研究几乎没有进展。所以,我想首先对关于民俗学的定义进行探讨。

我把它写成课题1。“民俗学的定义的问题”“在福田定义中包含了什么?”。所谓“福田定义”,接下来就会讲到,是由吉川弘文馆出版的、就目前来说最具组织性并代表民俗学的、或许是至今为止辞典中最耗费篇幅、执笔者涉及人数众多、并花费时日而制作完成的《日本民俗学大辞典》中的定义。因为是民俗的辞典,在辞典中最为重要的条目就是“民俗学”或者是“民俗”。而执笔其中的“民俗学”这一条目的就是福田先生。我想就叫这个定义为“福田定义”。福田先生的民俗学的定义,作为20世纪民俗学的一个定义具有重要的代表性,并具有强大的影响力。但是,这是体现20世纪民俗学主流的历史民俗学派的定义,对于历史民俗学派之后还将提出问题,这是否是一个失之偏颇的定义呢?

还有,如果眺望现代的学院派的趋势,并和其他学科相比较,我想这个定义在对象、方法的方面是具有制约性的,是否是给作为一门学科的民俗学带来极限的主要原因呢?又或者,今后是否会成为民俗学在对应现代社会、现代学院派上的障碍呢?

福田先生的定义是在20世纪民俗学的发展中更改或者重新更新而形成的,在这个更改的过程中具有怎样的意图包含在内呢?并且,这个福田定义既然是在更改的作业之上生成的,那么这一定义本身理论上也是可以被更改的。像这样包含民俗学目的、对象、方法的定义,有关于今后的更改的工作,福田先生抱有怎样的意见呢?

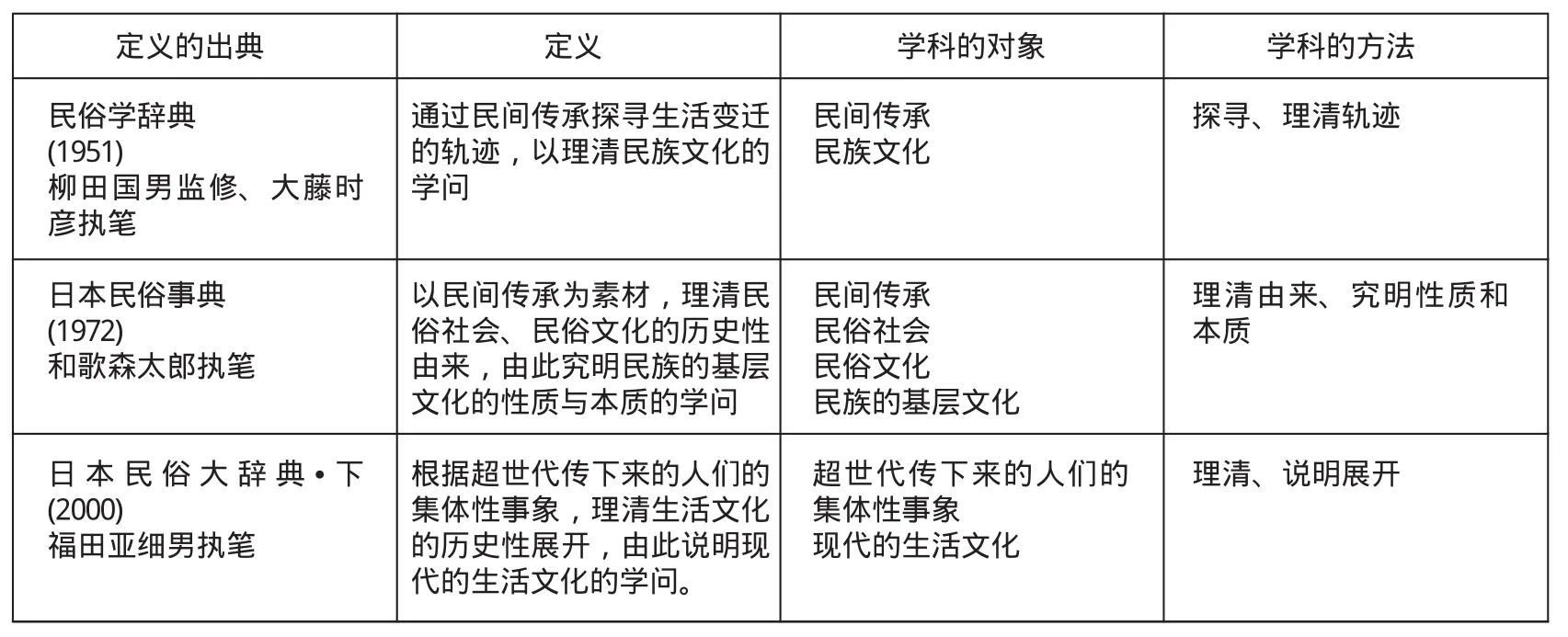

陈述与课题相关的详细的提问。为了陈述详细问题先导入引子,这里列举了三种辞典的定义(表1)。柳田国男监修的《民俗学辞典》①在柳田国男的监修之下,作为财团法人民俗学研究所的一项事业,在1951年《民俗学辞典》由东京堂出版。出版的时候,在全部的责任由研究所承担的方针下,各个项目执笔者的名字没有被公开,之后,因为井之口章次的文章全部条目的执笔者得以公开(井之口章次,1981a、1981b)。根据井之口章次的文章,《民俗学辞典》中“民俗学”条目是由大藤时彦执笔。(柳田国男监修,财团法人民俗学研究所编,1951),“民俗学”条目的执笔者是大藤时彦。1951年出版《民俗学辞典》时,把民俗学作为“通过民间传承探寻生活变迁的轨迹,以理清民族文化的学问”,而且,对于学科对象提出了限定的条件,使用了“民间传承”和“民族文化”,并作为学科方法的限定条件,提出“探寻生活变迁的轨迹,理清民族文化”,就是常说的具有历史性的思考方法。

而从1972年大塚民俗学会编的《日本民俗事典》(大塚民俗学会编,1972)中和歌森太郎的定义来看,就表述为这样的观点了:“以民间传承为素材,理清民俗社会、民俗文化的历史性由来,由此究明民族的基层文化的性质与本质的学问”。在这里,学科对象的限定条件以及方法的限定条件也都发生了变化。

更进一步,福田先生的定义就成为这样的表述了:根据超世代传下来的人们的集体性事象,理清生活文化的历史性展开,由此说明现代的生活文化的学问。

在此,作为学科对象的限定条件为:“超世代传下来的人们的集体性事象”,而且“现代的生活文化”这个术语也在此登场。还有,作为学科方法的限定条件为:“理清历史性展开、说明现代的生活文化”,可见彻底的历史性的思考方法。

表1 辞典中的定义的异同和变迁

但是,如果看辞典中定义的异同和变迁,明显是不一样的。比如,对于学科的对象,在柳田国男时代所提的是“民间传承”“民族文化”,而在后一时代成为了“民间传承”“民俗社会”,特别显著的是“民族的基层文化”这个术语的登场。这一点我想是大家早已经知道的。

那么从福田定义来看,“民族的基层文化”就消失了,登场的是“现代的生活文化”这个术语,我想这是大家都知道的。而对于学科的方法,在最初是“探寻、理清轨迹”,接下来就出现了“理清由来、究明性质和本质”。之后,就成为福田先生的“理清、说明展开”这样的表述了。对于这样的变化究竟是怎样的一种情况,这是首先想请教的。

最初的提问,从非常简单的问题开始。为什么福田定义把既存的定义进行变化?是否可以就其经过给我们讲一讲。下一个也是相类似的问题,对学科的对象和方法进行变化的意图是什么?为什么消除了“民间传承”这个术语?就像现在提到的那样,“民间传承”这个术语从福田定义中消失了,而置换成了“超世代传下来的人们的集体性事”。接下来是消除“民族文化”这个术语的理由,虽然这个问题的答案大体上有所了解。还有,在福田定义中具有特征的是采用了“现代”这个术语,并且“生活文化”这个术语、“集体性事象”这个术语也在其中出现。为什么要采用这些术语呢?另外,对于方法的表述,把原来使用的“由来”这个术语转换成“展开”,又把“究明”这个术语转换成“说明”。关于转换为这些表现形态、这样的定义其背景或者经过或者意图,这是我们想请教福田先生的问题。

不把民俗学作为特殊的学科

福田:把这三个定义进行比较的事情,在这里因为菅先生所讲我才第一次知道,大概我在辞典中写民俗学的定义的时候,以前的定义我想应该是看过的,但并没有要有意识地和这些定义有所不同。也就是说,在这里说的“福田定义”,虽然是我所考虑的民俗学的定义,但说是我的民俗学的定义,还不如说是这样的一种情形:

以能够说明作为民俗学的辞典所包含的内容而考虑的定义。这样说的话,或许会受到来自这会场诸位的批评和责备。

所以,我想如果只是作为自己的主张,或许应该更明确地进行表述,在现代或者在现在的日本的民俗学的形式之中,也许还没有达到一种最大公约数,在一定程度上以具有灵活性的形式,对尽量包含、或者是应该包含大多数民俗学研究者的研究或者说成果进行记述的一个定义。在这一点上,我想其中可能内含着一些暧昧或者说一些不确实之处。在这样的情形下,现在有各种各样的提问,基本上可以说,这不仅仅只是一个定义而是各类问题所形成的,但是,“不把民俗学作为特殊的学科”却是我原本的想法。

以此开始的话,那说起我是学院派民俗学的代言人,或者说是真正纯粹培养的一代,是什么情况呢?我在大学的时候从一年级开始民俗学专业,在学习民俗学概论等的同时,还选修了其他各种科目。我想这大家谁都是一样的。或是社会学、或是地理学。在听讲这些科目的时候,注意到了民俗学这个学科所出现的过于特异的或者说过于特殊的定义和说明。我想那只是对以民俗学为专业的人才能相关的说明。所以,我在本科生的时候就有这样的想法,就是想办法必须形成与在大学中的其他各类学科相并列的民俗学。这样,从研究生时代开始,我就把如此意义的各种各样的民俗学特有的和特殊的定义、说明进行摘取或者除去的工作。

虽然辞典性的定义作为表述有颇为暧昧的地方,但在想法上是一样的。也就是把“不了解某种思想性,民俗学研究就不能进行”那样形式的东西去掉。因此,这里出现的和歌森先生的定义可能是很典型的。就是说,能够认识“民族的基层文化”这样的东西是在特殊的立场之下,大体上,因为“民族”这个术语本身就存在着这样的问题,包含这些情形在内,无论是民族文化还是民族的基层文化,没有必要把这些术语放入学术的定义中。我认为或许因为放入定义中反而缩小内容使之僵硬化。因此,包含其他学科的人在内,让各种立场和思想的人理解民俗学是这样的学科、是这样地在进行研究,并且什么时候都可以进入或者说可以一起研究,我一直认为应该形成如此的一种状态,至今还是这样的想法。

所以,我经常受到批判,说我去掉了民俗学的高远理想啊目的啊之类,把它变成了和其他学科一样的“无聊的东西”。而且,这些无聊的东西,比如我自己做的研究,就被说成“不就是地方史吗?民俗学不是地方史这样狭小的东西,是更宏大的学问”。同样是这个意思,比如说,从上世纪70年代末到80年代是社会史登场的时候,历史学的权威人士把年鉴学派的社会史①年鉴学派是20世纪以法国为中心兴盛的历史学流派。缘自1929年由吕西安•费弗尔和马克•布洛赫创刊的《社会经济史年鉴(Annalesd'histoire économique et sociale)》的名称,就被称为“年鉴学派”。在批判以前的(朴素)实证主义方向性的同时,人类学和社会学、地理学、心理学等,积极地摄取相邻领域的成果,并从日常性、集团、社会结构等视角,以记述作为社会史的历史为目标(ルゴフ等,1999、バーク,2005)。说成是“研究家常便饭那样的无聊事情能成什么?论述天下国家才是历史学!”,并进行批判。当然,比我之上,那些可说是引领历史学的具领导力有影响的研究者们,有多少人这样说来批判社会史。我想和这差不多的情形,就是说没有必要提出这样高远的特异性的东西吧。

福田定义的意图

福田:第一个问题大体是这样的。要说为什么去改变定义,并不是说拼命地去看以前的定义然后想着要改变它而去改变的。是因为我这样定义了。

基本上来说,在学术的定义中,我认为没有必要融入所谓的思想信条或某种政治性立场。这是什么意思呢?不融入的情况,刚才已经指出了“民俗学的政治性”,不融入的情况,不是说和这样的事情不发生一切关系,相反,就学术本身的定义来说,不融入的话,我的想法是应该为每个人在民俗学的领域中展开自己的信念、自己的政治立场或者世界观留有余地。因此,在民俗学的定义中没有必要制造特定的思想信条或者某种政治立场。或者,如此制造定义反而是错误的。

所以,根据这样的定义,比如说马克思主义,很老了吧,在我这一代不经意地就成这样了,如果马克思主义民俗学成立的话那也是很好的啊。如果成立也是可以的这个事情,并不是说要去认可与否,只是说这样的主张如果在民俗学之中存在也是可以的。把那样的意义以民族文化和基层文化的形式弄成定义,当然那是一种思想、一个信条、某种世界观。但把它融入到学术的定义中,结果就会造成被那种意义的世界观进行限定,多样性的世界观、主义主张、或者思想信条这些东西就进入不了民俗学。换句话说,定义的情况是站在形式性的、很客观性的立场。由此,各种立场的人可以涉足于民俗学。关于这一点,我们的老师们并没有做到。

这种现象之后一直残留着,比如在上世纪90年代,与殖民主义相关联,例如村井纪先生②村井纪:《南島イデオロギーの発生—柳田国男と植民地主義(译注:南岛意识形态的发生—柳田国男与殖民地主义)》(村井,1992)。以及川村湊先生①川村湊:《“大東亜民俗学”の虚実(译注:大东亚民俗学的虚实)》(川村,1996)兴起了揭示柳田国男所存在的问题,并出版了著作。有关于此,在日本民俗学会的会议上就出现了这样的意见:“因为出现了蛮不讲理的批判,应由民俗学会发表声明进行反驳”。但是,这不是民俗学会要干的事情。因为民俗学会拥有杂志,在那里应该作为个人的意见提出来。每个人基于自己的思想、信条、信念,对他们的理解方式著文驳斥。这是完全没有关系的,虽然有必要提供这样的机会,但是以日本民俗学会的名义对他们的见解进行驳斥、批判、或者进行否定这样的事情是不可能的。也就是说,那不是作为学术的立场。说到底那是个人提出主张想对这学术寄托什么的事情。碰巧我那时候担任民俗学会的代表理事②译注:会长。一般社团法人、财团法人原则上每个理事都具有代表权,其中一人定为代表者就称为“代表理事”,其他医疗法人、学校法人称为“理事长”。,从某位大先生那里提出了这样的要求:“作为学会进行驳斥!”,对此,我非常冷淡地告知,“干这种事情不是民俗学会的工作。因为有杂志在那里,可以提供机会,想著文反驳的人请一定写出来吧! ”。这些是我对民俗学的想法,我想是否有可能反映在定义上了。所以,以此要是被说成是为什么这个丢掉了就有点困惑了,总之是不加上那些制约,我认为要形成这样的定义、说明:让各种立场的人都能涉及民俗学,而且不仅仅是各种立场,还要与民俗学以外的各类学术领域协作。

暂时就到这里吧!

菅:排除掉“民族文化”这个情况,我想可能是对“民族”这个术语解读出了某种政治性。这样的话,这次是,比如“现代”这个术语或者“现代的生活文化” 这个术语,就福田先生的情况来说,也是和以前的两个定义不同的形式表述出来的吧。这个部分是如何考虑的呢?具有怎样的意图呢?

福田:基本上,我认为在19世纪开始的民俗学,至少在这个意义上,因为从各个时期中的“现代”来认识历史才可能在这个世界上登场。就是说,不是以过去来理解过去,而是在现在存在的东西中去发现过去。或者,从现在存在的东西中再建构过去。用了再建构这个术语,虽然一说再建构之类的好像又会被批评,但是,以进行再建构的形式民俗学得以成立那是没有错的。在这一点上,总之,虽然我是在做历史学性的事情,历史文献以及记录也在使用,但这并不是说民俗学要在那里赌上性命。说到底,就是通过现在的人们、或者说现代,虽然这样说就带有先锐性的意思了,从活在现在的、现在过着日子的人们的生活当中去认识历史。我虽然经常使用近世的文献,用这些近世的文献进行研究,但并不是说这就是民俗学了。所以,“现代”这个东西,我不知道在各位那里的组织③译注:指的是于2008年成立的现代民俗学会。或者会议说的“现代”是什么意思,总之,我的想法就是今天活着的过着日子的人们正在做的事情形成了或者维系着历史认识,这就是民俗学的方法。

“历史民俗学派”的特征

菅:您是说对于历史这个东西,并不只是历史学或者并不是以前的历史学,必须抱有从现代开始着手研究那样的历史观,是这样的民俗学的思考或思想?我认为这正可以说是民俗学的“本质”,福田先生具有这样的想法,我想在座的大部分人都是能够理解的。

在方法的部分,福田先生从“究明”改变成了“说明”。在“劳动的民俗学”(福田,1990)中,福田先生也使用了“说明”这个术语吧。这个“说明”,是我在定义中最不能理解的。就是说,如果进行了说明就行了吗? 在“劳动的民俗学”中,比如说退休制度的问题,与以前的日本的民俗学中年龄阶梯制问题有关。不仅仅是福田先生,很多的民俗学研究一直以来致力于对现代性的事象进行说明的研究,对此,在之后的实践论话题,也就是课题6中也将涉及,因为退休延长的问题作为活生生的问题存在于现实社会中。如果只是对它进行说明就结束了,比如从实践论这样的意义来说就是相去甚远的行为。是否民俗学只是以这样“说明”的形式理清故事来历、由来就可以了?在年中行事方面,节分时节到来的时候,民俗学者必定在报纸和电视上出现,对其由来进行说明。其实,在社会上存在着这样的情形就是民俗学的认知。我理解的话这样的情形就是“说明”,这样可以吗?

福田:刚才说的事情,我感觉好像又是一个不同的问题。简而言之,我认为基本上民俗学以现代的我们的生活为对象,从而认识历史的世界,或者对世界进行历史性的把握,这是它的学术基础所在。因为这样,其结果是说明了“现代”。它的着力点放在对历史的世界的认识,而因为它的方法,其结果是“现在”得到了阐释。

菅:那这不是去说明一个一个民俗事象的话题吧。

福田:不不,这也是包括在内的。

菅:课题1将继续进行。现在,我想得到您的理解了,实际上,因为有这样的一个定义,所以自始至终强调历史主义。福田先生一贯认为,虽然柳田原来主张“民俗学是理清历史的学问”,但是,之后,“所谓日本人是什么”“理清日本的民族文化”这样的说法流传了起来。总之,从上述的定义来说,20世纪民俗学的前半期是柳田式的,后半期成为了和歌森式的定义了。这样的情况传播开了。我想这于学术史也是事实。我认为福田先生的定义是否可以说是将其拽回到了本来应有的样貌的一个定义。在这个意义上,意味着回归到了民俗学的原点——柳田国男。

但是,现在正如您所看到的那样,这并不意味着肯定柳田的全部。然而,我想在柳田以后,柳田其实也是多样化的,或者,不如说在20世纪民俗学先锐化中被进一步强调,历史主义这样的东西被强化了。福田先生的定义的确成为了历史民俗学派的支柱。因为据福田先生所说,“历史民俗学这个术语其形容部分很奇怪,是双重形容,民俗学其实是历史学,广义的①译注:日本的历史民俗学认为民俗学包含在广义的历史学中,广义的历史学有三个学科组成:狭义的历史学(一般说的历史学)、考古学、民俗学。”,所以进行这个表述有点奇怪,姑且,我以历史民俗学派进行表达。

福田先生对于民俗学的课题有如下阐述:

是根据历史主义对研究对象进行历史性的把握。我想我和宫田先生(引用者注:登)都是差不多的想法,就是作为现代社会的民俗学拥有什么样的有效方法。仅仅只是追逐现代的事象进行说明,这并非是民俗学。(福田,2001:13)

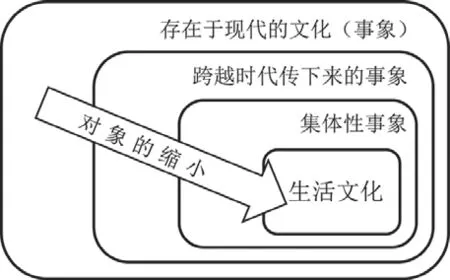

就像在这段话中也贯穿着的那样,非常难以拭去的历史,总之历史这个东西使民俗学得以继续生存。当然,虽然这不是以狭义的历史学②译注:狭义的历史学,就是一般说的历史学。的意义来说的历史,但贯穿其中。就是说,根据福田先生的定义而产生的民俗学的对象的局限性就成为这样的情况(图1):

图1:缩小的民俗学的研究对象

所谓现代的在我们身边存在的称之为文化、事象的,是非常多样化的。在大家面前的东西、全部的东西作为事象存在着、作为文化存在着。然而,我们从中把跨越世代传下来的事象进行划分。就是说在文化的内部划分,在其中还有“集体性事象”、还有“生活文化”这样的形式,我想以此把研究对象极端缩小的这样的定义是否具有局限性呢。更简单地说,如果在现代存在的文化中把民俗这个更小的东西珍而重之地划分出来,那不就是说把我们眼前的文化扔掉的更多吗?以民俗这个术语进行表现,由此,反过来说,就是将现在存在的多样性的文化扔掉而离去。我认为这是否成为福田定义中一个很大的局限性呢。

不断变化的海外的民俗学

菅:反过来看海外的民俗学,其状况是很不相同的。如美国的民俗学,民俗的概念一直在变化。比如在美国,本来有一个浪漫主义的思想和历史主义的思想非常强大的时代。然而,就像大家知道的那样,美国在20世纪70年代改变了folklore的概念,folk这个概念变化了①美国民俗学从20世纪60年代到70年代,进行了folklore基本概念的再讨论。例如,丹・本—阿莫斯(DanBen-Amos)主张把研究对象的“folklore”作为“小集团中的艺术性交流”(Ben-Amos,1972)进行再定义,阿兰•邓迪斯(Alan Dundes)主张把“folk”作为“无论是任何集团,至少共有一个共通的要素(人们)”(Dundes,1980)进行再定义(菅,2010)。。其结果,是摆脱了历史主义,或者说摆脱了传统的社区,完成了将研究对象转向城市和多样性的集团。而且,学科的名称从folklore变为folkloristics——虽然实际上这并没有达成,甚至于兴起了名称变更的运动。这样的变革结果,美国的民俗学消灭了都市和农村的这个空间性界线,也就是所谓的都市和农村的区分,从农民的庙会(译注:原文为祭(まつ)り)到路上的表演都能够一同成为研究的对象。而且,摆脱历史这个本质主义的障碍成为了可能。也消灭了所谓的时间这个界线,就是过去和现在这样的大区分,现在,虽然我认为我们眼前存在的文化、现代民俗——可以称之为living folklore,或许,把从今以后发生的文化进行对象化的问题也会成为可能。

在这样对概念的各种更改之中,美国民俗学进行了多样性的民俗学的定义。较早的时候,根据1949年的某个词典(Leach ed,1949),作为folklore的定义有26页并列21个定义。美国的folklore的定义即使现在也未能归集于一致。在美国民俗学会的官网上,是这样书写的:

所谓“folklore”,是一个对具有莫大而深刻的多方面的文化赋予的名称,如果考虑到这个主题的巨大性以及复杂性,民俗学者以很多不同的方法对“folklore”进行定义、解说并非不可思议。对此,简言之,如果考虑一下调查舞蹈历史的历史学者对于舞蹈的定义以及文化人类学者对于文化的定义就可以明白。没有一个定义是充分的,而且,也没有必要如此。(http://afsnet.org/aboutfolklore/aboutFL.cfm,查阅日期:2010、4、12)

总之,folklore,也可以说民俗,也包括民俗学这个概念,限制在一个框架内进行固定化的想法,在现在的美国民俗学也不怎么受欢迎。其结果,就是各种各样的定义一个接一个地相继出现。在这样的情况下,海外的民俗学其概念和定义不断变化。实际上德国的民俗学也是同样的,凡是能够操作的文化已经大大扩展了。

福田先生说过“仅仅只是追逐现代的事象进行说明不是民俗学”。换言之,现代的事象这个东西,从之前我提到的历史民俗学的定义中遗漏掉了。我说过在福田定义中有“现代的生活文化”这一项,这里有遗漏掉的可能性。当然,在这里,福田先生想说的是“只是简单地进行说明不是民俗学”,而绝不是在否定现代生活。然而,在这样的历史民俗学的框架中不是存在着限定性的问题吗?

但在另一方面,某种程度上,我对于福田先生的意见也有想赞同的地方。比如,仓石忠彦先生在2002年写的文章中,阐述如下:

以前在涩谷的中心街,聚集了很多褐发又染上白色的ガングロa的女性们。社会上的人把她们命名为“山姥=ヤマンバb”。所谓山姥,是中世以后广泛传播的民间传承中的一个。作为昔話、妖怪传说以及金太郎之母非常有名。而随着时代的跨越,她又出现在涩谷的中心街。对于以白发黑脸为时尚的女性们如何进行评价、如何进行表现,我想有各种各样的办法,可以把她们当作“山姥”来把握。这样的形象确定本身是因为以传承性为其背景……而不是时兴风气的表现,日本人具有的传承的世界在这里被表现出来了。比如,应该可以捕捉到被表现出来的在人们的情绪和认识中隐藏着的文化的连续性。(仓石,2002:56)

如这样进行表述。但这什么证据也没有,而且实证性的分析也没有,正如福田先生否定的“仅仅只是追逐现代的事象进行说明不是民俗学”那样,我认为这正是适用于这段话的研究啊!而对此的批判也确实存在。

对与此同样的人,在这里称为コギャル③无,在美国,一位名叫劳拉•米勒的语言人类学家写了“Those Naughty Teenage Girls(顽皮少女)”(Miller,2004)的论文,她更为实证地拾取コギャル们使用的俚语、コギャル杂志等媒体中的语言,以此观察日本社会中的所谓的女性观、性意识等进行研究。这是人类学的一项研究。

此外,在说到美国民俗学的时候,“游戏王”“口袋妖怪”这样的事物,现在也进入研究对象的框架中。“游戏王”和“口袋妖怪”的卡牌游戏是在日本出现的文化。所以,对美国来说,这就是海外文化了。还有,即使在日本,“口袋妖怪”也是现代文化、流行文化,至今还没有成为民俗学的对象。但是,对于流行文化,而且是从海外来的文化,美国民俗学已经放入了研究视野。

书名为《Living Folklore》(Sims and Stephens,2005),是一本显示近几年以来美国民俗学研究内容的一本好书。在那里,对于“游戏王”和“口袋妖怪”是这样描写的:

“民俗文化不是流行文化(pop culture),但流行文化比起精英文化和民族文化共有几个特征......这十年甚至更长的时间,Pokemon(口袋妖怪)和Yu Gi Oh(游戏王)等的收集游戏,在小学的孩子们特别是男生们中流行起来。关于这个游戏,孩子们通过媒体,漫画和广告、书籍、游戏角色所描绘的广告进行学习。游戏的项目被创造出来并以分配的方法,任何孩子都可以享受这些游戏。这些东西(一般成为‘什么狂’、‘什么热’的东西)可以说是流行文化的一部分。但是,希望你想象一下在休息时间、在学校运动场的固定角落,每天享受这些游戏的特定学校的四年级的某个团体。他们共享一起玩游戏的共同的经验。作为集团,他们共享“故事”和玩耍风格、昵称等,这虽然和流行现象相关。但另一面,通过他们的相互交流形成了个人化、地方化。他们的日常的游戏成为作为集团的身份认同的一部分。就像他们以此进行认识一样,其他人也以此来认识他们。比如,“那些孩子是Gables Elementary School的孩子,每天休息的时候在停车场的角落玩‘游戏王’”,像这样进行认识。重复一下,这些游戏人偶其本身并不是民俗文化。但是,如传承的孩子们的方式以及身份认同等这些团体的特征那样,在玩游戏中创造出的日常的相互交流的过程,就是民俗文化。(Sims and Stephans,2005: 4-6)

美国民俗学已经变化为能够在新生的文化中去发现民俗。总之,就日本的民俗学来说,不能说福田定义有全部的责任,由于历史性指向的强大,所以民俗学这个学科的宽度与世界相比较显得非常狭窄。上次在日本民俗学年会上关于德国民俗学有一个兴趣浓厚的研讨会,这种情况,即使在会上在某种程度也很清楚。

德国民俗学在某个时期也大大扩展了。Volkskunde以欧洲民族学的形式扩大起来。在这个过程中,德国民俗学吸收并振兴了在日本好像是划入社会学范畴的研究内容。虽然美国的folklore没有到达德国民俗学的程度,但包括流行文化在内也是能够研究起来的一个领域。然而,日本的民俗学闭锁在非常狭小的范围内,像这样的领域不如说已经被其他的学科所蚕食。而且,今天,连属于民俗学独占物那样曾经攥在手里的“民俗”,也正在被其他学科蚕食。其实,在这样的背景中,是否存在着像福田定义所代表的历史民俗学的方向性那样非常偏向的方向性呢?就是这样,我想是否其中太过偏向的情形才是问题所在。

历史民俗学是否一直是民俗学变革的“障碍”?

菅:所以有个问题,正如我前面提到的那样,民俗学的研究对象尽管在社会上处于极端的边缘化,为什么它们会构成这个学术领域的核心?在我们身边的社会中,现在,甚至连“民俗”这个术语一般也不用了。平常如果你去问一下正在路上行走的人,你知道“民俗这个词语吗?”,也许会有半数以上的人一下子连汉字都想不起来。在这样的情况下,我们却把这些东西作为中心的课题。

此外,历史民俗学的定义是否在民俗学的对象、方法的方面,现在已成为制约性的东西,并具有一定局限性呢?正如刚才所说的,在考虑“现在”或者“现代”的时候,这个历史民俗学的定义和手法成为非常制约的东西。虽然把历史民俗学派作为20世纪民俗学的代表,极端地偏向于历史民俗学的20世纪民俗学的性质,尽管已经成为今后的民俗学在对应现代社会、现代学院派时候的桎梏,为什么还是不能改变呢?福田定义是多样化的民俗学形式的其中一个。简言之,就是福田先生对自己思考的民俗学进行了定义。但是,是否因为这个定义阻碍了各种各样的民俗学的产生呢?虽然福田先生认为“这就是民俗”。或者,主张“那不是民俗学”,不是排除了多样性的民俗学了吗?就是这样的问题。

是否引领学院派的历史民俗学派阻碍了多样性定义的登场?这当然不只是福田先生的责任。我认为可以说是所谓民俗学的多数派作为自己的谱系进行选择的结果。福田定义是要排除现代事象的对象化以及方法的脱领域化吗?福田先生反对定义的更改吗?如果反对的话,其理由是什么?关于这些问题,我想请教福田先生。

福田:虽然是相当难的话题,但听了之后,很抱歉我恐怕要说说老话,想起了有贺喜左卫门的“民俗资料的意义”(有贺,1953)中的学问论。就是要在普通的学科中体现综合科学那是不可能的。在学术中作为综合科学体现的只有哲学,其余除非个别学科否则都是不能成立的,这样的学问论。虽然是有点极端的学问论,但至少表达了各学科还是要拥有自己的对象和方法、一定的使命,就是说,要“弄清楚什么”这个问题蕴含其中。从贺喜左卫门的场合来说,在这个学问论的延长线上,他对作为个别学科的民俗学的存在持否定态度,而我不是那样想的。民俗学当然不是把整个世界作为对象的综合科学、哲学。民俗学是与其他的学科并列的个别学科,否定它作为个别学科的成立是不对的。从这一点来说,民俗学在19世纪得以成立,其理由就是在于以现代的事象获知历史性的世界这一点。在这里因为具有独自的存在理由,不是在20世纪得到发展了吗?对此,大概柳田国男和之后的人以及我自己都是这样想的。所以,因为这一点,学科的对象、方法和其目的就归为统一。我感觉刚才的很多话中好像是要变更定义的意思,把民俗事象这个东西,就是说要进行扩大进行变化,那么,比如,当民俗事象得以扩大的时候出来的答案是什么呢?用什么方法进行研究呢?关于这些问题,因为我学习不够的原因,还不能理解。在这些方面,美国的事情我也学习不够,即使出现“这样的东西当然应该包含在民俗中”这样的说法、“理所当然的这些东西不成为民俗学对象很奇怪”这样的观点,那么,打个比方说如何料理这些东西、把什么东西盛在盘子里,如果这些问题不包含在内考虑的话是不行的。当然,新的事象在现代我们的生活中层出不穷。虽然非常理解出现“民俗学不把它们作为对象很奇怪”这样的观点,但只要这样的对象、方法、目的没有统一,总感觉这只不过是在寻求新奇而已。

所以,刚才说到作为事象,社会或者生活、文化的事象非常庞大。这是不言而喻的吧!因此,相反,我的想法是通过限定于其中的什么地方,科学或者学术才能够成立。简言之,没有限定,其方法就是暧昧的。那就不成其为学术了。所以,是怎样进行限定的问题。民俗,虽然好几次在这里那里说过了,这样的东西是不存在的。说到底,是因为研究者认识到是民俗才有民俗的。所以,民俗学者一直在把它们挖掘上来。然而,民俗学者挖掘出来的民俗,民俗学者没有全都独占的理由。这个事象,如果不说是民俗,即使心理学者研究、或者社会学者研究、地理学者研究都是完全没有关系的事情,由此,民俗事象这个术语只不过是民俗学者作为一定认识的结果提出来的。

然而,虽然只不过是提出来,但我认为还是要在作为学术成立的基础上,限定是必须的。所以,的确,菅先生出示的那张图(参照图1)带来了极端地把民俗真的缩小那样的印象,大小来说虽然不是那么小,缩小是正确理解了。

暂且到此吧!

菅:这个部分很明白了。对象、方法、目的的问题。就是说,虽然对象变成新的了也并不意味着学术的变化。问题是,对方法和目的的部分将变得很重要也非常能理解了吧。但是,还是先前最初提出来的现在的民俗学的主要定义因为制约了对象,反过来就会导致不能产生方法转换的现象。总之,现在,我们不可能挖掘新的东西。

比如说简单地研究少女的山姥这件事,我也感觉很无奈。但是,通过对这样的事情进行努力的世界的展开,接下来就会产生朝向理解新文化的方法的道路。就是说,如果制约了对象、方法、目的这三个中的哪一个,就会出现其他的两个也将受到制约的状况。在这方面,我认为历史民俗学的定义,也就是福田定义已经成为一个障碍了,您觉得呢?

福田:我认为这是一个障碍。障碍是必要的。就是说,因为民俗学者,当然社会学者或者其他的地理学者也是,大家都不是那么万能的,自然而然地自己研究的对象,就是我们在社会和文化的事象之内选择对什么进行研究,虽然不知道“障碍”这个词语是否合适,对研究对象进行限定成为必要。只不过虽然说限定,那条线具有可变性的一面。当然,任何的作为研究对象的事象不会什么都贴上民俗的标签等待着我们,说到底是我们通过这是民俗就贴上民俗的标签这样的行为进行截取,那么具有可变性是没有错的。这样的话虽然不是绝对固定,但是我认为没有轮廓的学术应该是没有的吧!

虽然在此就先说具有刺激性,我不认为进行民俗学研究的人都是那么有能力的,还是应该在知道自己的能力的基础上把握对象。

超越个人的体验、经验后所发现的认识

菅:感谢您的过激之言。关于福田先生的“学问,必须对研究对象进行制约”的意见,我有赞成的部分。我想大体上是这样的。但是,仔细考虑一下的话,文化人类学作为对象的“文化”、社会学的“社会”、历史学的“历史”,这些大概会认为是有制约的,但是这和民俗学在说“民俗”的时候不是同样位相的制约性。他们的对象显然更大。在“文化”中包含“民俗”,在“社会”中称为 “民俗社会”的东西包含在内。

在这个意义上,民俗,虽然是用历史民俗学的解释来说的作为历史性存在的民俗,因为其所具有的框架太狭小了,无论怎么说学者的研究是有框架的,这个框架在现代社会中也过于狭小了。虽然在刚才的图(图1)中我的确把“民俗”画的过于小了,但是同样的,在现代社会,用“民俗”这个术语划定的对象无论如何是太过于狭小了吧。

福田:我不认为有那么小,是因为最终必须要对所谓民俗是什么其本身进行定义。对此什么都不做,说什么大和小的是没有意义的,是我,在辞典的定义中,把大家熟悉的民俗本身从定义中去掉了吧。的确,与文化和社会比较民俗是狭小的,确实是小了呢。但是,也没有必要因此说民俗学太小了。因为在定义中具有一定程度的可变性,我想当然有可能根据对应的状况进行变动。

菅:民俗学自身的根本说不定已经动摇,或许我们不再用“民俗”这个术语不是也好吗?这样说的话,福田先生确实在这个福田定义中没有使用“民俗”这个术语呢。虽然以超世代进行限定,从某种意义来说,“集体性事象”“生活文化”都是比“民俗”更大的概念吧。是不是含有用如此形式进行扩展的意思?最终来说,用“文化”是不是更好呢?

但是,要是这种情况发生的时候,比如说与文化研究有什么不同呢?与文化人类学有什么不同呢?虽然这些问题当然会出现,我认为与其比起继续使用“民俗”这个术语所带来的不自由,不如通过不再使用;以此追求自由,不用说,我想当然会出现其中的方法性问题,以此追求自由。在那样的自由之中,如果民俗学消失了,或者如果没有很好地拥有方法,我认为即使民俗学自身云散雾消也没有关系。所以,在这个意义上,我想在今后学术发展的重要概念中,“民俗”这个术语是否就不需要了。

福田:我感觉可能是这样的,只是,叫“民俗”也好不叫“民俗”也好,原则上说,以现代的事象在超越个人的经验和体验的时间跨度中认识过去的世界就是民俗学,我想基本上大概根本的不同在于,像这样的事象是不是认为它是民俗这一点。除此以外,如果民俗学不行了要完了的时候,问题是能不能承认这样的想法。

菅:所以,围绕着生活在现在的孩子们在玩的、刚才提到的“口袋妖怪”的社会中兴起的集体文化,对它是否承认的事情。福田先生对此是否还是不想承认呢?

福田:并不是不想承认,当然,作为可能性,就像我已经进行了说明那样,在今后的研究中也包含历史性的形成过程的话就是今后的民俗学。所以,20世纪民俗学,是根据过去研究历史性所形成结果的民俗学,21世纪民俗学,是在此之上再包含附加形成过程的研究,对此,我感到的确是在辞典中说过的。在此意义上,我想当然新的东西能够成为对象,不过,并不是说要接受像刚才说的那种事象。最重要的根本还是,在这里的各位或许也是这样的,如果在个人的体验、经验的范围内研究人们的生活的话,那这民俗学的作用就丧失了。总之,通过19世纪、20世纪一直在研究的是,在超越个人的体验、经验时所发现的、能认识的、或者可构建的世界,那就是民俗学的魅力,是有意义的、是有效性的。当然,也没有必要排除个人的体验、经验的范围。虽然没有排除的必要,但在其中研究的话将只不过和口述史一样了。我一直在说,在不是那样的情况下才具有民俗学的魅力,在此范围内,民俗是具有意义的是可以定义的,您觉得如何呢?

菅:这在后面的问题中还会出现,大概,这个方法论和想法现在是否已经变化了吧?就是口述史也在研究“集体性叙事”的问题,这样说来,其他的学科更是在发生变化,对个别的问题和集体的问题不分界线地进行研究。我认为,在这种形势下,只有民俗学,即使并非只研究集体性的问题,但是仍然继续强调它,这种情况恐怕到底还是会成为一个大问题吧?

但是,如果扩大了“民俗”的概念,“如果完成对象和方法的转换之后,在与其他学科没有差异的极端情况下,要在学院派中占据一定的位置,也就是保持学科的身份认同是否会困难?”,类似这样的问题就会浮现出来。总之,对于历史民俗学,在说到“那太狭小了,把它扔掉我们必须面向更广阔的方向”的时候,那么,和其他的学术不同的作为学科的独自性如何形成呢?这个问题再次浮现上来。将成为有关学院派的问题。

那么,因为有时间的限制,接下来,在座的观众如果对“超越福田先生”有什么意见的话,想在此征求大家的看法。

民俗学可以消失吗?

中野泰:在新潟大学的大学院①译注:相当于研究生院。得到福田先生的关照,现在筑波大学工作。有幸听了非常感兴趣的质疑应答,就最后话题的提问,想请教福田先生。

是关于民俗研究中以超越个人的经验和体验的时间跨度进行思考时具有意义的话题。是对这一点的提问,有关于此,菅先生以口述史等为例,触及了和集体性的性质的关系,对于以超越个人的经验和体验的时间跨度进行研究的这个时间跨度的内情,是否与刚才菅先生在评论中所说的,共有同一个场合的人们对相互行为方面的认识相比,更多的是指以历史的时间为轴的幅度、广度这样的意思呢?想请教这个问题,谢谢!

福田:我想大概如您的提问一样,就是说,个人的经验、体验这样的东西,虽然是在我们进行调查这个阶段进行数据化,虽然民俗是这样的,但民俗学把它们作为超越个人的经验、体验的东西,使其成为超越世代的东西,由此认识或者说建构世界,就在这个时候民俗学才得以成立,而且民俗学的意义也在这里,才可以说很多人进行了民俗学的研究吧。就是说,这不是舍弃,而应该意味着它现在仍然是中心。是否偏离了您的提问?

中野泰:没有,谢谢!

菅:这个集体性的部分,就是被以前的20世纪民俗学规定的那样的村落或者所谓的集落。但是,民俗世代的被传下来那样的空间和以前相比已经不一样了。或者说,已经不太想使用的术语“传承”这样的行为、传下去的行为,的确在现代发生了很大的变化。教育的强化、情报传达的方法和以前相比已经变化。总之,在自己的周围,以前民俗学所说的“传承知”这样的东西变得狭小起来,这是显而易见的。

要说在我身上还有多少旧来的“传承知”,就像以前的20世纪民俗学一直在研究的被体裁化的东西越来越少。当然,虽然有从父亲、母亲或者自己的地方自治团体那里传下来的东西,我是长崎出生,在东京生活的时候,在长崎的地方自治团体习得的事情、文化这样的东西,现在几乎没有什么体现,我想只是沉睡在记忆的深处了吧。社会,比如集落社会,与以前的集落社会相比完全不同了变化很大。这样,从刚才一直在说的那样,在民俗学已经缩小、民俗已经缩小这样的状况下,要传承下去的知识的传播体系本身发生了很大的变化。总之,即使从旧的观点来看,我们能够研究的东西同样在缩小,这样的现象不是已经发生了吗?

福田:当然已经发生了的。所以,虽然感到凄凉,民俗学如果消失了不是也好吗?

菅:是的,但是,我们在很久以前已经进入“走向灭亡的民俗学”时代,现在突然想了一下,感到除此以外的东西也是很有意思的。当然,也包含旧来的“民俗”部分,至今我也还进入到被认为是“古老”的集落中,以前的民俗学没有研究到的、在集落中存在的现代性的生活和世界性的广度,我认为这些东西是很有意义的。这个时候,福田先生的历史学性的定义就成为很大的障碍。我感觉可能将更靠近人类学、靠近社会学。

福田:你在什么地方接触到的那些东西,这个没有必要自称为民俗学啊!为什么要那么执着于民俗学呢?总之,我是感觉作为用什么样的方法研究新的生活文化的一门学问,如果成立进行定义的新的学科不是很好吗?不知道在这里的诸位是怎样想的。

菅:既然有这样的意见,那我想超越这个意见也是可行的。这次讨论,因为不管多久都是互不妥协,那就继续,在“课题2:民俗学的方法问题”中进一步讨论。

井之口章次,1981a,柳田国男監修《民俗学辞典》の執筆者一覧(上),民間伝承321,10-15

井之口章次,1981b,柳田国男監修《民俗学辞典》の執筆者一覧(下),民間伝承322,10-17

ルゴフ,ジャック等著(译注:雅克•勒高夫,JacquesLeGoff),二宮宏之编译,1999,歴史・文化・表象—アナール派と歴史人類学,岩波書店

バーク,ビーター著(译注:彼得•伯克,Peter Burke),大津真作译,2005,フランス歴史学革命—アナール学派1929—89年,岩波書店

福田アジオ,1990,労働の民俗学,可能性としてのムラ社会—労働と情報の民俗学,青弓社

福田アジオ,2001,民俗学のこれから—柳田国男から宮田登、そして今後は,二一世紀フォーラム,77,6-19

Ben-Amos, Dan. 1972. Toward a Def i nition of Folklore in Context. Toward New Perspectives in Folklore, edited by Richard Baumann and Américo Paredes, 3-19. Bloomington: Trickster.

Dundes, Alan. 1980. Who Are the Folk? Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.

菅豊, 2010, 現代アメリカ民俗学の現状と課題—公共民俗学(Public Folklore)を中心に, 日本民俗学, 263,94―126

Leach, Maria ed. 1949. The Funk &Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend Vol. 1. New York: Funk &Wagnalls Company.

倉石忠彦,2002,都市生活から民間伝承を見出す試み,理戦,71:56

Miller, Laura. 2004. Those naughty teenage girls: Japanese Kogals, slang, and media assessments, Journal of Linguistic Anthropology 14(2): 225-247.

Sims, Martha C. and Martine Stephens. 2005. Living Folklore: An Introduction to the Study of People And Their Tradition. Logan: Utah University press.

有賀喜左衛門,1953,民俗資料の意味―調査資料論,金田一京助博士古稀記念言語民俗論叢,三省堂,1242―1278

编者按

继上期刊登了福田亚细男、菅丰、塚原伸治合著的《超越“20世纪民俗学”:我们从与福田亚细男的讨论中学习什么?》全书译文的序言和《为民俗学的颓废而悲哀的福田亚细男》两篇。本期将继续分期刊载该书的正文《课题1》译文《民俗学的定义的问题》(陈志勤译)。课题1中,福田亚细男和菅丰就民俗学既有的定义、定义意图及关照海外民俗学后,对学科变革的思考进行深入探讨。全篇分为“民俗学的定义”“不把民俗学作为特殊的材料”“福田定义的意图”“‘历史民俗学派’的特征”“不断变化的海外民俗学”“历史民俗学是否一直是民俗学变革的‘障碍’”“超越个人的体验、经验后所发现的认识”“民俗学可以消失吗?”八个部分,以飨读者。

K890

A

1008-7214(2017)05-0032-15

福田亚细男 (福田アジオ、fukuta, ajio), 国立历史民俗博物馆名誉教授、柳田国男記念伊那民俗学研究所所长。菅丰(菅豊、suga, yutaka),东京大学东洋文化研究所教授。塚原伸治(塚原伸治、tsukahara, shinji),茨城大学人文社会科学部准教授。

[译者简介]陈志勤,哲学博士(Ph.D.),上海大学社会学副教授。

* 本文译自《超越“20世纪民俗学”:我们从与福田亚细男的讨论中学习什么?》的《课题1》部分。

文献

[责任编辑:冯 莉]