李凤苞笔下的柏林王室图书馆中文藏书及汉学家硕特

2017-11-11李雪涛

李雪涛

一

明末以来,中西学术开始全面接触,特别是清代以来,世界跟中国的联系更加密切。本来仅仅在汉语世界产生影响的中文典籍,同时也在欧洲产生了影响。欧洲各类图书馆对中文图书的收藏,从最初的个人爱好、猎奇,逐渐成了系统、科学的庋藏。欧洲汉学的兴起,也使得中国的学术具有了世界性的意义和影响。

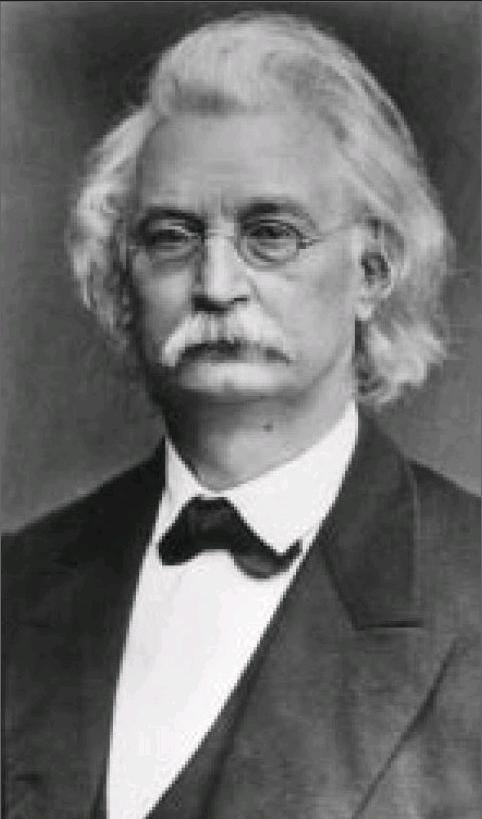

德国柏林王室图书馆(Die Konigliche Bibliothek Zu Berlin)的东亚图书收藏,从17世纪中叶一直到20世纪中叶,都是亚洲之外有关东亚学最为重要且规模最大的图书馆之一。而19世纪上半叶,王室图书馆的中文收藏在整个欧洲大陆更是首屈一指。早在19世纪下半葉,当时的驻德公使李凤苞(1834-1887)就对图书馆的建筑规模、庋藏办法,特别是中文收藏情况做了详细的介绍,同时也记载了他与汉学家硕特(Wilhelm Schott,1802-1889)的交往情况,留下了弥足珍贵的文献资料。

二

1878年,经郭嵩焘的保举,清政府赏李凤苞加二品顶戴,命其充署理出使德国钦差大臣,并办理采购船舰军火等事宜。李凤苞的《使德日记》[此书最早的版本系上海著易堂1891年《小方壶斋舆地丛钞》铅印本,目前比较流行的是“走向世界丛书”之曾纪泽著《使西日记(外一种)》(长沙:湖南人民出版社,1981年)]不仅谈到柏林书库,同时也谈到多次跟汉学家硕特(原文作“芍克”)的会晤。

1878年11月15日(光绪四年十月二十一日),李凤苞应“掌东方书籍者赫美里”邀,前往柏林书库。赫美里系德国汉学家Karl Georg Friedrich Julius Himly(1836-1904),这位出生于汉诺威的学者对汉语语言和东亚象棋有着非常深入的研究。李凤苞对此人的学问赞赏有加:“赫君任取何种文字,辄能成诵,且领略其大旨。前在中国十年,通华文,操华语,明晰了当,知其于东方学问,枕胙深矣。”

有关王室图书馆,李凤苞写道:“在新王宫之旁,西名扣尼希力喜比伯里乌台克。”这是德语中德国柏林王室图书馆的音译。当时在中文中还没有“图书馆”一词,除了音译外,李凤苞也将图书馆称作“拜书楼”。曾经编写《柏林王室图书馆汉语、满语通古斯语图书与手稿目录》(Verzeichnissder Chinesischen und Mandschu-Tungusischen Bucher und Handschriftender Koniglichen Bibliothek zu Berlin.Berlin,1840)的德国汉学家硕特,将这一图书馆称作“御书房”,有一定的道理。从1661年建立一直到1780年,王室图书馆一直是在柏林城市宫殿中的药剂房侧翼(Apothekerfltigel des Berliner Stadtschlosses)。1780年迁入了歌剧院广场(Opernplatz)西侧的新建筑中,在一百多年问,柏林人将这一弧形建筑的图书馆亲切地称作“五斗橱”(Kommode)。一直到1914年,图书馆才迁到菩提树下大街的新址。李凤苞所参观的王室图书馆依然在“五斗橱”中。除了图书馆的一般情况,如书库建筑规模、度藏办法,他还对书库的东方收藏作了介绍:

上螺梯,循廊而右,为各国语言书,西名“费劳洛直”之类。又进为东方之原书,则赫美里所掌也。土耳其、阿剌伯、波斯古籍甚多,西藏、缅甸、暹罗、印度各有写本、印本。三四千年前之印度书,皆坚薄牛皮,大半作葵黄色、象牙色、古香色,迥非唐宋藏经笺所及。其婆罗门教之《里格飞答经》,则四千年前物也。梵文字汇、蒙古旧史、吐蕃记载,皆中国所罕见。

当时的中国士大夫对中文之外的图书接触甚少,除了有限的佛经之外,中亚、西亚和南亚的古籍基本上没有机会见到,因此,这些波斯、印度的古书真的让李凤苞大开了眼界。他所谓的“费劳洛直”为“Philologie”(“语文学”)的音译,而所谓婆罗门教之“里格飞答经”当为印度教重要的《梨俱吠陀》,是否为四千年前的遗物,则很难说。

除此之外,李凤苞还特别对中国收藏作了详细的说明:

又进一门,为中国、日本之书,有《大清会典》、《三才图会》、汲古阁《十七史》、《元史类编》、《明史稿》、《西清古鉴》、《尔雅图》、《文献通考》、司马《通鉴》等书,《古今图书集成》只存草木典。有《性理真诠》一册,为乾隆朝西国教士所撰,虽发明西教,而元妙如禅理,精微似宋学,盖其时教士尤多通儒也。

除了《性理真诠》,其余的书籍对于自幼接受儒家教育的李凤苞来讲可谓是十分熟悉。实际上,作为知识分子的中国官员,在出使的时候寻访中国书籍,已经成了一种习惯。早在1877年6月11日(光绪三年五月初一日),刘锡鸿便曾到访大英博物馆(所谓“播犁地士母席庵”,系British Museum之音译),探访了那里的中文藏书,并做了比较详尽的记载(刘锡鸿:《英轺私记》)。李凤苞对德国图书馆对中国历史文献搜罗求尽、馆藏求备的做法是极为佩服的。除了访问图书馆,李凤苞还于1878年11月20日(光绪四年十月二十六日)拜会了王室图书馆的馆长(拜书楼正监督)里白休士及其夫人,双方通过翻译就“春秋以前有无信史”进行了充分讨论:

答拜书楼正监督里白休士,并见其夫人。论及春秋以前有无信史,如《外纪》《竹书纪年》,半多后人伪撰,不知《史记》所依据者更为何书?苞答:“《竹书纪年》唯伊尹事纰缪,然月日干支,用三统术上推悉符,实非全属伪撰。”里君亦首肯,且谓北无入声,各国古音皆然,美利坚土番亦然,谅是天地元音云云。知其于东方学问却有心得,于中国书不能读其音而颇解其义。其夫人五十余,亦询中国叶韵始于何时。苞答:“可考者只四千年前虞书有明良叶韵,至三百篇而叶韵甚多。”里夫人曰:“不过是借用之韵,本无一定,希腊古诗多有之,亦与三百篇同时。”又谓:“三百篇之后,变为古乐,其长短变换,动与古合,大约是论古乐府之节奏。”惜博翻译传述不明,无从索解。endprint

这里的“博”是当时公使馆的翻译——英国人“博郎”(H.Octavius Brown)。博郎之前一直在中国海关任职,对春秋之前的中国历史所知甚少,乃至这个对话没法进行下去。里白休士即卡尔·理查德·莱波修斯(Karl Richard Lepsius,1810 1884),是德国著名的埃及学家、语言学家和受过专业训练的图书馆馆员。莱波修斯曾在莱比锡、哥廷根和柏林三所大学学习过语文学和比较语言学,是近代埃及学的创始人。1873年,他被任命为柏林王室图书馆馆长、高级馆员(Oberbibliothekar),直到1884年7月10日在柏林去世,一直擔任这一职务。

顺便提一下,莱波修斯于1846年7月5日娶了作曲家伯尔尼哈德·克莱因(Bernhard Klein,1793-1832)的女儿伊丽莎白·克莱因(Elisabeth Klein,1828-1899)为妻。李凤苞书中所提到的莱波修斯的夫人,当为伊丽莎白,1878年正好是50周岁。

三

在《使德日记》中,李凤苞还记载了他在1878年12月6日(光绪四年十一月十三日)拜会著名汉学家硕特的情景:

谒学士芍克,年已七十六矣,著作等身,兼精东方学问。见其二十年前用德文所撰《中国文法》《中国古语考》等书,久有印本。又通清语、蒙古语,手为编纂者数十册,出《三合便览》及《清文汇》见示,多旁行小注,手订歧误。今虽衰迈,而方将《契丹国志》译成德文,已脱稿二卷。且云拟译辽、金、元三史,真不知老至矣。苞赠以《瀛环志略》,开卷数行,即能摘出误处。其夫人亦七旬矣,谦恭温雅有儒风。

这可能是中国文人首次记载的跟硕特的直接会面。硕特从哈勒(Halle)到了柏林之后,一直在王室图书馆负责那里的中文图书。1838年他被柏林大学聘为“汉语、鞑靼语及其他东亚语言专业”的编外教授。硕特出生于1802年,至1878年李凤苞来访时,正好76岁。

12月16日(十一月二十三日),硕特来访李凤苞,用笔谈的方式谈了他对郭嵩焘《使西纪程》的看法:“学士芍克来笔谈,云昨得郭大臣《使西纪程》,阅之既遍,纪载确实,并无虚语。且谓中国文字可学目谋与心谋,而不能与耳谋与舌谋。”

1879年1月10日(十二月十八日)傍晚,硕特专门邀请李凤苞及其随从傅兰雅(John Fryer,1839-1928)、陈季同(1851-1907)喝茶:“芍夫人甚恭,献茶点三四次,酒肴二次,必恭亲焉。芍克出所著佛经数种,及清文数种,又见《中国文法解》一书,援引甚博,皆其二十年前著作也。”硕特有关佛教的著作有:《论亚洲高地与中国的佛教》(Uber denBuddhismus in Hochasien und in China,Berlin.1844)、《论中国佛教文献》(Zur Litteratur des chinesischen Buddhismus.Berlin,1873)。李凤苞所谓的“清文”是指满文。硕特曾著《试论鞑靼人的语言》(Versuch uber die Tatarischen Sprachen.Berlin,1836)、《有关蒙古和鞑靼的最古老记载》(Alteste Nachrichten IPOTI Mongolen und Tataren.Berlin,1846)。有关汉语语法方面,硕特专门有《汉语语言规范》(Chinesische Sprachlehre,Berlin,1857)。硕特一生中将几十部中文或满文的历史、文学著作翻译或改写成德文,除了以上的专著,还有一些他在不同报刊上发表的相关的论文或译文,也都一并拿给了李凤苞。

李凤苞感叹以硕特为代表的德国汉学家所取得的成就,认为德人治汉学之勤勉,实在令人钦佩。“及来欧洲,方知有终身探讨中国古文诗词及满蒙文字,苦心孤诣,至死不变者。……其询古诗、古字者,不一而足,而于德国为尤多。”李凤苞对德国汉学家们严谨的治学态度,予以了充分的肯定。

四

1888年春,薛福成(1838-1894)被朝廷任命为出使英、法、意、比大臣,在驻欧使节任内,他走访了欧洲许多国家,详细地研究了欧洲的政治、军事、教育、法律、财经等制度,除此之外,他对海外汉学的研究也颇为关心。1893年6月3日他就曾到柏林的王室图书馆访问,薛福成在《出使日记续刻》中比较西洋各国文教的时候,特别描述了这家承继人类文明的图书馆:

德国书库在新皇宫之旁,屋中列数千年前乐谱及各国古字,俱以羊皮为之。有掌书所,亦藏中国经史子集,并有梵文字汇、蒙古旧史、吐蕃纪载。每日九点钟至四点钟,凡来领书抄读者二百余人。德之文教盖如此。

薛福成访问柏林王室图书馆,尽管是在李凤苞之后的15年,但图书馆中亚洲以及中国藏书的情况并没有太多的变化,他所列举的图书包括中国的经史子集、梵文字汇、蒙古旧史、吐蕃纪载等,李凤苞则早有更为详细的记载。endprint