生育成本外部化与生育的“公地悲剧”①

——基于中国家庭养老体制的分析

2017-11-10黄少安

黄少安

(山东大学 经济研究院,山东 济南 250100)

·理论研究·

生育成本外部化与生育的“公地悲剧”①

——基于中国家庭养老体制的分析

黄少安

(山东大学 经济研究院,山东 济南 250100)

在中国城乡中低收入家庭较多、养老体系不完善、养老的社会化和市场化水平不高,特别是广大农村地区主要依赖家庭养老的情况下,本文通过对生育行为的外部性进行界定、分析和推导得出以下结论:养老方式依赖家庭内部转移支付和政府承担抚养子女成本,二者导致的成本外部化会促使家庭决策下生育子女数量的增加,进而造成生育的“公地悲剧”。笔者使用2012年国家卫生和计划生育委员会流动人口监测数据进行实证检验,旨在为中国的生育政策改革提供新的观察视角,推动依赖子女转移支付的农村地区社会养老体系进一步完善,提高新型农村社会养老保险保障水平,改变家庭养老的传统观念,以期有利于抵消政府承担生育成本导致的负外部性影响,防止生育政策放松后可能出现的农村生育率反弹和人口结构恶化。

生育成本;外部化;“公地悲剧”;计划生育;养老保险

一、引 言

改革开放的三十多年,中国经济建设取得了巨大的成就,同时也伴随着人口结构的巨大转变,人口生育率水平由20世纪70年代的5.80下降到2010年的1.50。相比之下,西方国家生育率水平的下降是从14世纪就开始的,Voigtländer和Voth[1]指出,一直到17世纪,西方国家通过限制婚姻实现了较低的生育率水平。与西方国家的生育率水平下降不同,中国则是通过强制的计划生育政策使生育率快速下降,可见,计划生育政策在中国的人口转变过程中起到了巨大作用。如果没有严格的计划生育政策,很难想象中国现在的人口状况。中国人对于生育的偏好十分强烈,这可能源于文化和经济等各方面因素。由于多年严格的计划生育政策使人口自然增长率下降,随之有民众强烈呼吁放开生育管制,众多专家亦提供了理论依据和调查数据,正是在此背景下,中共十八届五中全会通过了全面实施二孩政策的重大决定。笔者认为,主张放松生育政策的专家们低估了中国居民的生育偏好和体制对生育行为的内生性鼓励,其所调查数据(包括愿意生二孩的家庭和劳动力短缺等数据)的准确性有待提高。针对生育问题,目前多数民众和专家支持多生孩子,梁建章[2]主张彻底取消计划生育政策。当然,也有部分学者得出不同的结论,黄少安和孙涛[3]、刘永平和陆铭[4]认为放松计划生育会给中国的经济增长带来阻碍作用,人口负担远远大于人口红利,鼓励生孩子无法真正解决人口老龄化和劳动力短缺等问题。

二、文献综述

关于人类的生育行为考察,最早可以追溯到马尔萨斯时代,他在《人口学原理》中系统阐述了人们的生育行为、人口增长和收入增长的关系。Becker[5]、Becker和Lewis[6]将子女视做消费品纳入到新古典的最优化框架下进行分析,为微观视角分析生育行为奠定了基础。在他们的分析中,子女的数量和质量是家庭内部的私人决策,家庭在自己的禀赋约束条件下对子女的数量和质量进行选择。在单向利他设定下,子女作为消费品为父母带来效用,Kimball[7]、Hori和Kanaya[8]等后续研究开始强调子女对父母老年时的供养作用,即放松单向利他的假设前提,使子女也作为投资品而存在,Boldrin和Jones[9]在研究中也考虑了子女对父母老年时的养老支持。

Boldrin等[10]发现政府提供的老年人社会保障会显著地降低生育率水平,该发现也支持Boldrin和Jones[9]关于子女作为老年人生活保障的理论假说,这是对Barro和Becker模型中单向利他假设的改进。王天宇和彭晓博[11]的研究发现,我国新型农村合作医疗政策的实施导致了居民生育意愿的下降,他们使用CHNS数据对此进行了实证检验,发现参加新型农村合作医疗使农村居民再要孩子的意愿降低了3%—10%,这说明对子女养老扶持功能的替代确实可以降低对子女数量的需求。但在中国农村地区,最为重要的养老问题并没有得到制度性的解决,相比养老保险比较健全的城市地区,农村地区的养老制度非常不完善。2014年我国农村居民可支配收入为10 489元/年,而人均消费支出为6 625元/年,新型农村社会养老保险(简称“新农保”)政策下老年人基本领取额度仅为60元/月。这些数据明确地显示,在不健全的养老制度下,农村地区仍然以家庭内部子女养老为主,中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)的数据也支持此结论。根据2005年的普查数据,Choukhmane等[12]发现,在城市地区,一半以上的65岁以上老人的收入主要依靠家庭内部的支持。Cai等[13]指出在养老制度覆盖更差的农村地区,老人对家庭内部转移的依赖更加严重。Coeurdacier等[14]研究我国的养老政策和计划生育政策改革,发现如果只是依赖计划生育政策的放松或改革来缓解以后的养老压力,结果可能并不乐观,他们认为养老政策的调整同样至关重要。同时,有文献研究说明,地区金融发展程度对生育选择有着重要的影响,Basso等[15]使用美国的历史数据发现,一个地区银行的出现和金融发展程度与该地区的“儿童/女性”比例之间有显著的负相关关系。在中国农村地区,金融体系并不发达,家庭仍然主要通过投资子女来获得老年时的养老扶持,即养老仍然主要依赖家庭内部的转移支付。

当生育行为完全不存在外部性的影响时,放任自由的生育决策对于个体和社会整体都将是最优决策。然而,Lee和Miller[16]的研究说明了生育行为可能带来的四种外部性,即现有资源财富的稀释、公共物品供给成本、公共要素的代际间传递以及其他政府支出。Dasgputa[17]发现生育子女的负外部性的存在导致了贫穷国家较高的生育率水平。外部性的存在使得家庭的决策很难达到社会的最优水平,他们认为对生育子女进行征税可以很好地避免生育行为外部性的影响。在关于中国的研究中,李楠和甄茂生[18]使用浙江南部石苍村历史族谱和分家契约文书的记录,研究了中国传统社会中分家制度和生育行为的关系,他们发现传统分家制度下,出生次序和生育水平之间存在着显著的负向关系,原因在于出生次序靠前的儿子容易产生“搭便车”行为,可以利用分家前大家庭的财富养育自己的儿女,从而有多生育子女的倾向。他们的研究表明,传统的中国家庭内部存在着生育子女的“搭便车”现象。事实上,在现代福利国家,政府依赖税收进行大量的公共品投资和供给,承担着大量的教育资本投入以保证社会的公平和正义,在现代社会,生育行为带给社会的负外部性影响越来越大。

三、理论与模型

本文先对生育行为外部性进行界定。家庭生育子女是私人行为,但是生育子女的成本却不全部由家庭私人承担,常常有一部分由家庭以外的主体(包括政府、社会组织和其他社会成员)承担,相对于家庭而言是外部化的,即社会成本。生育子女的成本包括私人成本和社会成本,至于各自的比例及其变动主要因社会经济条件和体制变化而决定。整体上说,私人成本主要包括家庭生育子女付出的时间机会成本,以及抚养子女和对子女进行人力资本投资的金钱成本;社会成本则主要包括以下四个大类:第一,现代福利社会下的教育成本投入;第二,人口增加对未来政府的就业和养老压力;第三,人口增加的拥堵效应,包括对公共资源的稀释以及对环境的恶化;第四,人口增加引致的其他效应,包括人口密度增加导致犯罪增加所引致的警察支出等。本文的模型分析中,主要考虑生育成本外部化的一部分即社会抚养成本的影响。家庭养老的体制下,子女作为投资品和消费品的属性同时存在,这时生育子女的私人收益主要体现在子女数量的增加可以为自己年老时提供更多的消费支撑。

中国现阶段的实际情况是:尚处于中等收入阶段,诸多体制还在转轨过程中,养老体制也是如此。多数家庭是中低收入家庭、养老体系不完善、养老的社会化和市场化水平不高,广大农村地区仍主要依赖传统的家庭养老模式,“养儿防老”的观念依然根深蒂固。在这种体制下,子女作为投资品存在,家庭生育子女依然带来较大的私人收益,即为年老时的消费提供保障,而抚养成本却越来越多地由政府承担。私人收益和私人负担部分成本的权衡下,负外部性的影响就凸显出来,家庭选择多生孩子就是理性的和对家庭有利的,因而具有体制性和内生性的孩子数量增长,但由于人口数量的增长使社会负担(成本)越来越重、总体和人均福利水平下降或者难以获得应有的提高,从而造成生育的“公地悲剧”。相比较公共福利水平高的欧洲发达国家,其生育率长期较低,主要原因之一是其有着从婴儿到墓地“一条龙”的福利保障,养老制度极为健全,养儿育女占用的时间和精力导致私人成本很高,会降低个人的福利水平,这与我国现阶段情况是明显不同的。因此,在中国现阶段,生育政策的调整是极为重大和复杂的,如果简单放松生育管制而没有配套的约束机制和体制改革,生育行为可能失控,甚至造成人口数量暴涨和结构恶化。笔者认为,当前的生育政策绝非简单地放开二孩,应该是一个松紧结合、控制人口数量政策与其他体制(特别是养老体制)配套改革的政策组合。特别是对以家庭养老为主的农村地区,计划生育政策的放松应该谨慎推行,待新农保政策进一步完善,尤其是养老金额度能提高到有效覆盖农村老年人正常消费开支,改变农村地区的家庭养老传统和养儿防老观念后,计划生育政策的放松才不至于引发生育水平的跳升,进而造成人口结构的恶化。

本文在Becker模型的基础上构建了一个两期的模型,对个体生育决策行为进行分析,分别考察不存在成本外部化和存在成本外部化的情形。本文简化外部成本、设定为政府承担子女的教育成本,这种设定与当下义务教育普及的现实是相符合的。

(一)不存在成本外部化

要对生育行为的外部性影响进行严谨的说明,需要先分析不存在外部性的基准模型。本文构建了一个传统的世代交替的模型,假设代表性的个体存活两期:年轻期(y)和老年期(o),假设所有的决策都是由年轻期个体做出,他们将个体收入在年轻期和老年期之间进行分配。这里考虑到中国现阶段仍主要依靠家庭养老的现实,赋予子女投资品属性,即老年期的消费来源于子女年轻期的转移支付,即将子女看做是父母的一种储蓄手段,而不单独考虑个体的储蓄行为。个体的终生效用来自年轻期和老年期的消费,以及代表利他性偏好的子女数量(表示子女的消费品属性)。效用函数如下:

(1)

其中,C1代表年轻期的消费;C2代表老年期的消费,其来自子女对父母的转移支付;n代表子女数量,表示父母的利他性偏好,这也与中国普遍存在的家庭子女数量偏好相符合;β代表主观贴现系数,表示消费的当期偏好水平;α代表对子女数量的偏好水平。则家庭面临的预算约束为:

C1,t=(1-λ)(1-κnt)wt-dtnt

(2)

C2,t+1=λ(1-κnt+1)wt+1nt

(3)

wt+1=et+1=μ(θ+dt)η

(4)

其中,κ代表父母抚养一个子女需要的时间成本,假设年轻个体都有一个单位的时间,则抚养n个子女占用的时间为nκ,其余时间用于工作,单位时间的工资收入为w。进一步的,设定年轻个体将工资收入的λ部分转移给父母用于他们老年期的消费,这表示父母对子女的依赖程度。父母对每个子女的教育投入为d,子女年轻期的工资收入取决于其人力资本水平(为求简单直观,设单位人力资本的回报标准化为1)。子女人力资本水平的形成取决于θ和父母的教育投入d,θ代表父母不对子女进行教育投资时,子女拥有的人力资本水平(设定为正),由于家庭不投资时子女的人力资本会很少,即θ是一个很小的值。在式(2)—式(4)下对式(1)进行求解,则家庭的最优化决策如下:

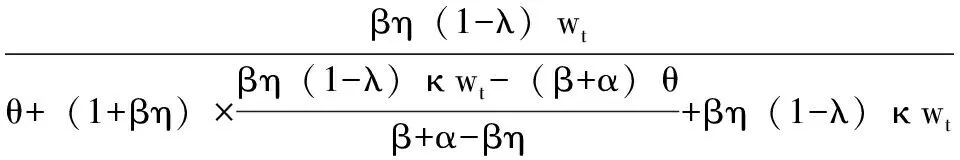

(5)

对d和n求一阶条件可得:

dt=[βη(1-λ)κwt-(β+α)θ]/(β+α-βη)

(6)

(7)

由d和n的解可以得出以下推论:

推论一:家庭生育子女数量n随着工资收入w的上升而下降,家庭生育子女数量n随父母对子女的依赖程度λ的上升而增加。

收入更高的阶层,其生育子女的时间机会成本更高,因而生育子女的数量会随着个体工资收入的上升而下降。如果老年期消费更依赖子女对父母转移支付的话,则父母更偏好子女的数量,原因在于:第一,向父母的转移支付会降低年轻人生育子女选择时的机会成本;第二,他们同样预期将来可以从更多的子女数量上获得更多的转移支付,从而增加老年期的福利水平。对于更加依赖家庭养老的群体,这种机会成本效应和预期效应叠加在一起,共同导致了生育子女数量的增加。

推论二:家庭对子女的教育投入d随着工资收入w的上升而上升,而对子女的依赖程度λ的上升会降低年轻父母对子女的教育投资水平。

收入水平更高的群体,生育子女的时间机会成本越高,相比子女的数量,他们更加倾向于增加对子女的教育投入,即更加偏好以质量替代数量,这种机会成本差别带来的子女数量和质量的偏好不同,我们称之为机会成本效应;而越是依赖家庭内部转移支付养老,即子女对父母的转移支付比例越高。家庭用于子女教育的可支配收入越少,从而导致子女的人力资本水平下降,我们称之为代际转移效应。

(二)完全成本外部化

以上是不考虑成本外部化时的家庭个体决策的结果,当子女教育成本由政府征税承担时,家庭不再对子女进行人力资本投资,此时子女数量和质量之间的替代不再存在。令政府征收工资税比例为τ,并对每一个家庭子女投资g,此时家庭决策的选择只有子女数量n,则家庭面临的预算约束为:

(8)

(9)

wt+1=et+1=μ(θ+gt)η

(10)

此时家庭的最优化决策如下:

(11)

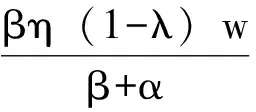

对n求一阶条件可得:

(12)

通过一阶条件,可以推出在政府提供教育投资时的家庭生育选择,由此可以得到推论三:

推论三:在政府通过征税提供全部的人力资本投资时,家庭生育子女数量和质量之间不再存在替代关系,而只与抚养单位子女的时间成本κ相关,即只存在机会成本效应。如果抚养一个子女付出的单位时间成本κ上升,则会导致生育子女数量的下降。

(三)不存在成本外部化与完全成本外部化

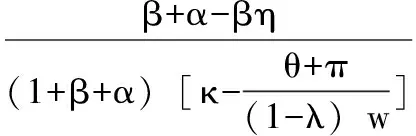

前文分别分析了在不存在成本外部化的个体决策和政府供给教育公共品时的最优化决策,下面将两种情形下的子女数量和质量选择进行对比,由此可以得到结论一:

证明过程如下:

(13)

由结论一可知,当政府通过征税提供人力资本投资时,每个家庭支付工资的一定比例作为税收,而政府对个体子女的人力资本投资是一视同仁的,这时在家庭依赖子女转移支付的养老体制下,家庭享受了较多子女数量带来的更大的私人收益,但并没有承担较多子女数量所导致的人口质量下降的成本,从而形成了生育子女选择时的“搭便车”现象。而在个体完全承担子女抚养成本和人力资本投资成本时,家庭如果选择了更多的子女数量,会面临子女质量下降的制约,进而对自己老年消费带来负面影响,因而这时的生育子女数量反而较低。

然而,政府通过征税负担人力资本投资的动机,主要是源于对社会公平和人力资本外溢性的考量。因为人力资本存在着正的外部性,因而家庭决策下的人力资本投资会低于社会最优的水平,同时,为了促进社会公平,增加社会阶层的流动性,政府会更多地承担基本教育资源的供给。然而,政府承担公共品的代价之一就是在家庭生育选择下存在着“搭便车”的现象,这种现象的存在容易在农村等偏远落后地区造成生育的“公地悲剧”。

(四)部分成本外部化

假设政府承担部分的人力资本培养成本π,个体家庭仍然自己选择教育投入d,此时家庭面临的预算约束为:

C1,t=(1-λ)(1-κnt)wt-dtnt

(14)

C2,t+1=λ(1-κnt+1)wt+1nt

(15)

wt+1=et+1=μ(θ+π+dt)η

(16)

假设政府是可以进行跨期预算调整的,此时不考虑政府的预算约束,家庭的最优化决策如下:

(17)

对n求一阶条件可得:

(18)

由此可以得到结论二:

结论二:政府承担的人力资本培养成本π增加时,家庭选择的生育子女数量增加,即抚养成本的外溢越多(外部化越大),家庭生育的子女数量越多,且外溢性随着对子女的依赖程度λ的增加而提高。此外,个体生育水平随着工资收入w的上升而下降。

根据本部分的推导,笔者提出以下三个假设:

假设一:越是依赖子女养老的家庭,其养儿防老的动机越强,生育子女的数量越多;实证角度上,有养老保险的家庭,其生育子女的数量较少。

假设二:政府承担部分抚养成本,使得家庭生育子女的激励增强,此即为生育成本的外部化影响;实证角度上,家庭如果知晓政府承担部分抚养成本,其生育的子女数量会增多。

假设三:抚养成本外部化对生育水平的影响随着对子女的依赖程度的上升而提高,参加了养老保险的家庭受此影响较小。

四、数据与实证

李楠和甄茂生[18]基于历史数据的研究已经证明了生育成本外部化的存在使得家庭内部出现了生育子女选择上的“搭便车”现象。王天宇和彭晓博[11]的研究说明新型农村合作医疗政策的实施降低了家庭的生育意愿,即该政策在一定程度上可以代替子女的转移支付,这确实降低了对子女数量的偏好。本部分试图对前文理论进行验证,实证模型设定如下:

num_childi=β0+β1old_supi+β2externalityi+λX+ξi

(19)

其中,被解释变量为家庭生育的子女数量(num_child)。主要的解释变量有两个:一个是个体是否有养老保险(old_sup);另一个是外部性的程度(externality),本文使用个体是否知晓0—3岁免费早教作为外部性的度量。其他的控制变量(X)包括:工资收入,以小时工资来衡量;受教育水平,使用问卷设计中的分组虚拟变量;*问卷中关于教育程度的分组包括:未上过学、小学、初中、高中、中专、大学专科、大学本科、研究生等8项。此外,考虑到不同地区、不同户口类型和少数民族等因素会导致个体面临的计划生育政策不同,这里分别控制了这三类变量;个体年龄阶段和结婚年龄的差异也会导致生育子女数量的差异,为避免这类因素导致有偏的估计,也控制了个体的当前年龄和初婚年龄。ξ代表不能被模型解释的随机误差项。在数据的处理上,本文使用2012年国家卫生和计划生育委员会在北上广三地的流动人口监测数据,分别验证养老保险参与和生育子女数量、外部性与生育子女数量之间的关系。养老保险参与和生育子女数量的回归结果,如表1所示。

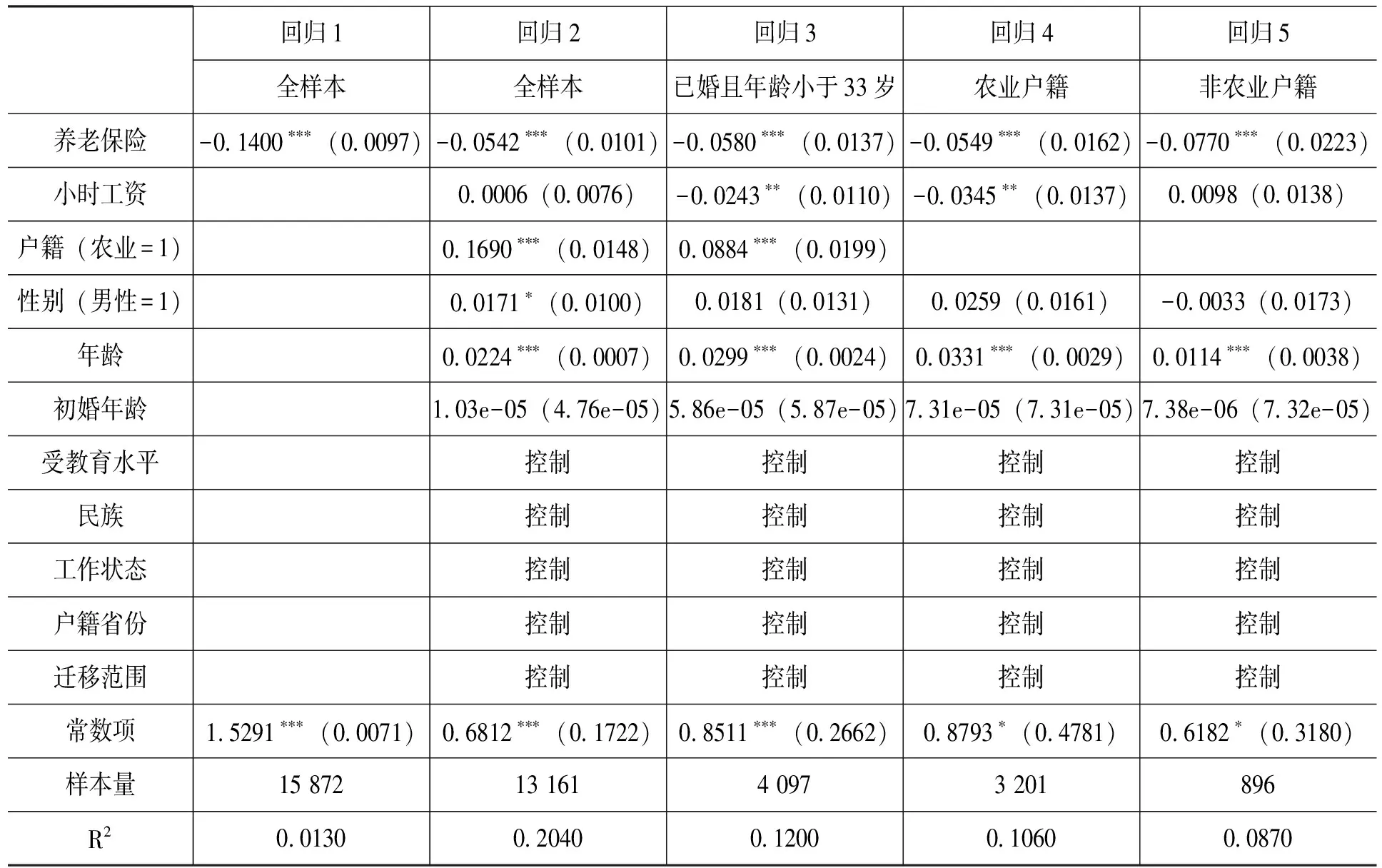

表1 养老保险参与和生育子女数量

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著。表2同。

如表1所示,回答养老保险参与的有效样本总共有15 872个。回归1显示,参与养老保险的个体,其生育子女的数量显著低0.1400,因为个体婚否以及反向因果等因素,这种影响估计可能是有偏的。回归2加入了工资收入、户籍、性别、年龄、初婚年龄等变量,并控制了受教育水平、民族、工作状态户籍省份、迁移范围等虚拟变量后,参与养老保险的影响下降到了0.0542,依然在1%水平上显著。进一步的,回归3中将样本限制为已婚,同时限制样本年龄小于33岁,以排除那些先生育子女再参加养老保险的样本,减弱反向因果的影响,此时的回归系数仍然为-0.0580,且在1%水平上显著。再进一步分为农业户籍和非农业户籍,对前者而言,新农保养老金额度还处于很低的水平,因而我们预期在农业户籍样本中,参与养老保险对生育子女选择的负向影响更小。回归4和回归5显示,农业户籍样本的养老保险系数为-0.0549,大于非农业户籍样本下的-0.0770,这支持前文的理论假设。

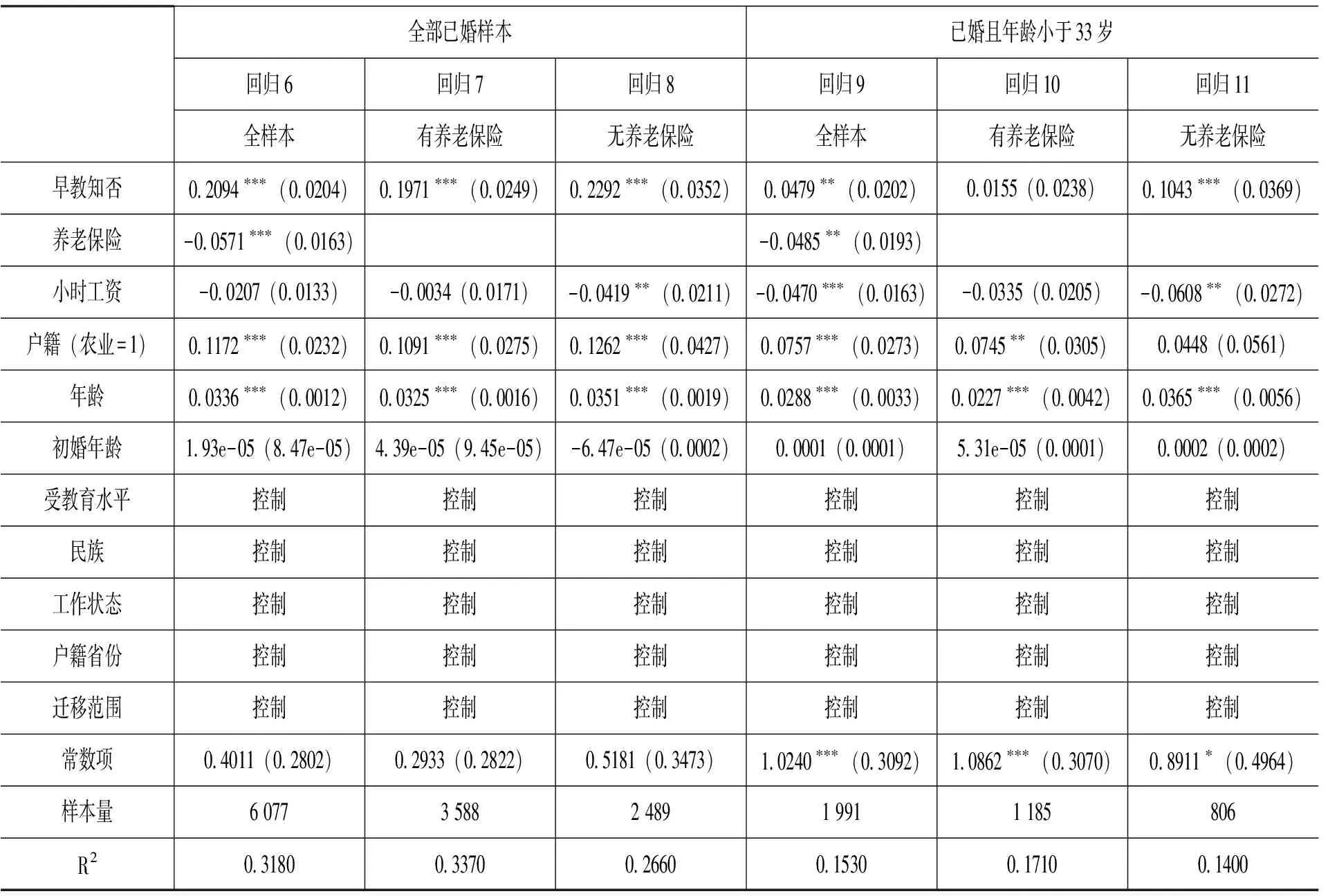

前文模型设定政府承担部分的人力资本培养成本θ,由此导致了外部性存在,使得家庭生育子女数量增加。2012年北上广流动人口监测调查问卷中,与政府承担抚养成本有关的问题是:“是否知道本地可以享受0—3岁婴幼儿早期教育服务?”这里以是否知晓此项免费服务作为外部性的代理变量,是出于以下考量:知晓此服务者会产生“搭便车”的意识或行为,而不知晓者不会因为此外部性的存在而影响其生育决策。外部性与生育子女数量的回归结果,如表2所示。

表2 外部性与生育子女数量

如表2所示,为避免未婚样本带来的干扰,限制所有样本都为已婚状态,共有6 077个有效样本。主要解释变量有两个:一个是是否知晓免费早教(知晓=1);另一个是对养老保险的参与(参与=1)。其他控制变量包括:小时工资、户籍、年龄、初婚年龄,以及受教育水平、民族、工作状态、户籍省份、迁移范围等虚拟变量,这些虚拟变量用于控制生育政策的影响(问卷中并未问及个体家乡的生育政策情况,而政策差异主要来自于省份、城乡、民族差异,控制这些虚拟组后,基本的政策影响可被控制)。使用全部已婚样本的回归6显示,知晓免费早教使得父母生育子女数量增加0.2094,且在1%水平上显著。回归9中限制样本年龄小于33岁后,外部性影响的系数下降到0.0479,仍在1%水平上显著,这说明抚养成本外部化影响的确存在。此外,前文理论说明,依赖子女养老的家庭中外部性影响会更大,这里采用分样本回归进行验证。对有养老保险的家庭而言,知晓免费早教对生育子女数量影响的系数为0.1971(回归7),对无养老保险的家庭而言,该系数达到了0.2292(回归8),说明依赖家庭养老的父母受到抚养成本外部化影响更大。将样本限制到33岁以下且生育过子女的个体后,外部性对有养老保险的家庭影响没有显著(回归10),而对无养老保险家庭的影响依然显著(回归11)。

五、结论与政策含义

本文在对生育行为的外部性进行界定的基础上,通过理论分析说明成本外部化存在对生育行为的影响。在家庭养老的模式下,生育子女的收益回报为家庭享有,但是在现代福利社会下,生育抚养子女的成本很大部分由社会和政府承担,这种外部性的存在使得个体决策的生育子女数量往往超过社会最优的水平,甚至造成生育的“公地悲剧”。本文对理论进行实证检验,发现生育成本外部性的存在以及依赖子女转移支付的家庭养老模式下,家庭生育的子女数量更多。

在考虑人力资本正外部性的同时,如何减少生育子女的负外部性,对中国现阶段的政策选择提出了挑战。基于社会公平正义的考量,政府应该提供基本均等化的教育资源,但在当前家庭养老模式下,政府承担抚养成本导致的外部性使家庭生育选择超出了社会最优水平。在本文逻辑的基础上,政府提供基本教育资源的同时,带来了抚养成本的外部化,尤其在更依赖子女转移支付的家庭,这种负外部性的影响更大。因此,配合计划生育政策的改革,应着力推动农村落后地区的养老保险覆盖水平和提高保障水平,改变其依赖子女转移支付的传统家庭养老模式。然而,实证发现,当前新农保政策的养老金保障水平过低,对生育子女数量的影响依然很小,无法有效抑制生育成本外部化的影响。因而提高新农保政策的养老金额度以及对落后地区的有效覆盖,是计划生育政策放松之后防止农村生育率反弹的有效措施。只有这样,才能既享受人力资本带来的正外部性,同时又避免生育子女带来的负外部性。

[1] Voigtländer, N., Voth H., How the West ‘Invented’ Fertility Restriction[J]. The American Economic Review, 2013, 103(6): 2227-2264.

[2] 梁建章.请卫计委不要继续误导政策[DB/OL]. http://china.caixin.com/2015-01-14/100774451_all.html, 2015-01-14.

[3] 黄少安,孙涛. 人口负担与人口红利的权衡 [J]. 学术月刊, 2013,(7): 66-76.

[4] 刘永平,陆铭. 放松计划生育政策将如何影响经济增长——基于家庭养老视角的理论分析[J]. 经济学(季刊), 2008, (4): 1271-1300.

[5] Becker, G.S. An Economic Analysis of Fertility, in Demographic and Economic Change in Developed Countries[M]. Manhattan:Columbia University Press, 1960.209-240.

[6] Becker, G.S., Lewis, H.G. On the Interaction Between the Quantity and Quality of Children[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(2): 279-288.

[7] Kimball, M.S.Making Sense of Two-Sided Altruism[J]. Journal of Monetary Economics, 1987, 20(2): 301-326.

[8] Hori, H., Kanaya, S. Utility Functionals With Nonpaternalistic Intergenerational Altruism[J]. Journal of Economic Theory, 1989, 49(2): 241-265.

[9] Boldrin, M., Jones, L.E. Mortality, Fertility, and Saving in a Malthusian Economy[J]. Review of Economic Dynamics, 2002, 5(4): 775-814.

[10] Boldrin, M., Nardi, M., Jones, L.E. Fertility and Social Security[J]. Journal of Demographic Economics, 2015, 81(3):261-299.

[11] 王天宇, 彭晓博.社会保障对生育意愿的影响: 来自新型农村合作医疗的证据[J]. 经济研究,2015, (2): 103-117.

[12] Choukhmane, T., Coeurdacier, N., Jin, K. The One-Child Policy and Household Savings[R]. Working Paper, 2017.

[13] Cai, F., Giles, J., O’Keefe, P., Wang, D. The Elderly and Old Age Support in Rural China[M]. Washington, D.C.: World Bank Publications, 2012.

[14] Coeurdacier, N., Guibaud, S., Jin, K. Fertility Policies and Social Security Reforms in China[J]. IMF Economic Review, 2014, 62(3): 371-408.

[15] Basso, A., Bodenhorn, H., Cuberes, D. Fertility and Financial Development: Evidence From US Counties in the 19th Century[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper,2014.

[16] Lee, R., Miller, T. Population Policy and Externalities to Childbearing[J]. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 1990, 510(1): 17-32.

[17] Dasgputa, P. Population and Resources: An Exploration of Reproductive and Environmental Externalities[J]. Population and Development Review, 2000, 26(4): 643-689.

[18] 李楠,甄茂生. 分家析产、财富冲击与生育行为: 基于清代至民国初期浙南乡村的实证分析[J]. 经济研究, 2015, (2): 145-159.

①感谢梁超博士对本文模型和数据部分的贡献。

2017-08-25

黄少安 (1962-),男,湖南邵阳人,教授,博士,博士生导师,主要从事产权理论、制度经济学和法经济学研究。 E-mail: shaoanhuang@sdu.edu.cn

F061.4

A

1000-176X(2017)10-0003-08

(责任编辑:徐雅雯)