汉代买地券及镇墓文试探

2017-11-07郑祎

郑 祎

(彭阳县文管所 宁夏 彭阳 756500)

汉代买地券及镇墓文试探

郑 祎

(彭阳县文管所 宁夏 彭阳 756500)

本文对汉墓中常见的买地券及镇墓文进行了初步探讨,买地券、镇墓文均具有冥界文书的性质,二者与战国时期的遣策关系十分密切,可能存在着遣策至告地策再至买地券及镇墓文的过程。买地券、镇墓文二者之功能,在某种程度上有相近处。镇墓文功能较为明确,早期买地券真实性较强,史料价值高,晚期买地券则明器性质明显,内容也渐趋一致。但是,二者的流行时间略有重合,如何认识两者关系尚需进一步讨论。文末还对买地券及镇墓文流行的历史背景进行了简单讨论,并提出了继续深入思考的问题。

汉代 遣策 买地券 镇墓文 历史背景

冥界文书如西汉的告地策、东汉的买地券镇墓文是汉代墓葬尤其是东汉墓葬中常见的一类随葬器物。这一现象引起了学者们广泛的注意。从罗振玉开始,学者们就不断地从不同的方面对其中蕴含的价值进行了诸多有意义的分析。研究取得了不少有价值的认识,但也存着这许多问题与困惑。本文将参考以往学者的研究,结合自己对买地券镇墓文诸多问题的思考,针对买地券、镇墓文的起源、性质和功能以及研究的意义等问题,提出自己的一些观点和看法。

一、买地券镇墓文的起源

关于买地券镇墓文的起源,现在学界看法不一,一般认为买地券镇墓文起源于西汉的告地策,所述理由也比较令人信服,但其与遣策的关系也很密切。遣策一类的器物早在战国时期就已经产生了,如长沙五里牌M406,长沙仰天湖M25,信仰长台关Ml,江陵望山M2,江陵天星观Ml,江陵包山M2等都曾经发现数量不等的简牍记载随葬器具、衣物和人佣等。叶恭绰先生经过初步研究就认为:“策中所书名物,大抵皆金属、练属,其为赠遣送之物,无可疑者,因断此竹简,常即礼仪中之遣策,以覆湘友,皆以焉然。”[1]但战国时期的遣策因缺乏其他文字资料的参证,其性质比较模糊,而且也只是集中在原楚国的范围内,缺乏广泛意义的论证。从遣策的内容及意义分析,遣策不仅是写给墓主查收随葬器物的,也带有写给地下的官吏让他们照单记录物品并保护墓主人的合法权益的意味。因此可以断定,遣策从战国时一出现就带有冥界文书的意味。遣策在喜爱方术的原楚国的墓葬中流行也是一个很好的证明。后来这种冥界文书的性质越发的明显与突出,之后才出现了告地策。遣策发展成为告地策形式之后与以后的买地券镇墓文的渊源关系就很明显了,学者们的论述也颇多。最早的一件是荆州高台18号汉墓所出告地策,置于遣策之前,其文曰:七年十月丙子朔,庚子,中乡起敢言之,新安大女燕自言:与大奴甲乙、大婢妨徙安都,谒告安都,受名数。书到为报,敢言之。十月庚子,江陵龙氏丞敬移安都丞,亭手。[2]据学者们研究一般认为这件遣策所说的“七年”为文帝七年即公元前173年,其中冥界文书的性质显而易见,其目的就是告诉地下丞墓主人的身份以及墓主向其报道。有的学者认为遣策与告地策为不同的两类文书,主要依据是遣策和告地策同在一个墓中。但是在与荆州高台18号墓几乎同时的江陵凤凰山168号墓中同样出土了一件遣策与告地策结合的文书,其文曰:十三年五月庚辰,江陵丞敢告地下丞:市阳五(夫)[大夫]遂,自言:与大奴良等廿八人,大婢益等十八人,轺车二乘,牛车一两,口马四匹,聊马二匹,骑马四匹,可令吏以从事,敢告主。[3]“十三年”即汉文帝前元十三年即公元前167年,这件文书不仅让墓主人向地下丞报道而且有随葬器物的清单,遣策和告地策结合的意思显而易见。而同样的现象也在马王堆汉墓3号墓出现,一般认为3号墓是软侯利苍之子墓。江陵毛家园M1所出木牍自名“牒书”,其文云:十二年八月壬寅朔,己未,建卿畴教告地下主:泗阳关内侯大夫精死,自言:以家属臣、牛从。令牒书所具……[4]其中的遣策与告地策结合的意味也很明显。如果认为遣策与告地策为两类不同的文书,那告地策的渊源又是什么?那么告地策与遣策的结合又该如何解释?显然,我们可以推论遣策随着后来的发展,只是其冥界文书的性质愈加明显,逐渐加入了一些活着的人想象与墓主人地下生活有关的一些东西,随后遣策逐渐地演变成了告地策,告地策逐渐演变成了买地券镇墓文。这样的推测似乎合情合理。告地策与东汉时的买地券镇墓文的渊源关系已显而易见,如前文所举之荆州高台18号墓所出土的告地策就很明显的表明了告地策与买地券镇墓文的关系。再加上讨论告地策与买地券镇墓文的著作实多,前面的学者讨论也最多,本文就无需赘言。

正如前文所说,认为遣策、告地策、买地券镇墓文有渊源关系,就是他们都具有冥界文书的性质。只是这种冥界文书的性质到后来逐渐明显和加强起来,遣策的出现时间较早,而西汉初期的墓葬又有遣策与告地策结合的现象,告地策和买地券和镇墓文的渊源关系自不待言,由此推理所以认为遣策与买地券镇墓文有渊源关系也是合理的了。即使不认为遣策和买地券镇墓文具有渊源关系,它们之间也有极其密切的联系,这是显而易见的。

二、汉代买地券镇墓文的性质与功能

前文已述,买地券镇墓文均具有冥界文书的性质。镇墓文出土于墓中镇墓瓶上,所述多为“天帝使者告张氏之家、三丘五墓、墓左墓右、中央墓主、冢丞冢令、主冢司令、魂门亭长、冢中游徼等:敢告移丘丞墓柄、地下二千石、东冢侯、西冢伯、地下击植卿、耗里伍长等”“生人筑高台,死人归,深自埋。眉须以落,下为土灰”“立制牡厉,辟除土咎,欲令祸殃不行”“谨以铅人、金玉为死者解逋,生人除罪过”并最后加以“急急如律令”等语,很明显的是明器。镇墓文的具体表述不一,但其主旨一是在向地下鬼神通告逝者之殁亡(包括告知逝者居地、死亡时间等),自此之后归依地下,“生人属西长安,死人属东太山”,“死生异处,不得相防”,“生人前行,死人却步,生人处异,还不得之”,“生人得九,死人得五,生死异路,相去万里”并归属地下神祗管理:“黄神生五岳,主死人录,召魂召魄,主死人籍”;承担阴间租赋:“黄豆瓜子,死人持给地下赋。”等。其第二个主旨在于所谓“解逋”,即通过对鬼神祭祀而解除罪谪、除去凶灾。吴荣曾先生认为镇墓文所解之“逋”应当是指丧葬动土之谪,免除死者及生人的罪过,吴荣曾先生在《镇墓文中所见到的东汉道巫关系》中论之颇详,令人信服。[5]

买地券后期具有明显的明器特征,其主要表现在:一是土地价格极度夸张。钟仲游妻券所记买地总值为九万九千,显然是夸张虚拟的价格不再像前期的买地券那样具有相对比较可信的土地价格。二是卖地人不再有具体姓名,而变成执掌土地的土公、鬼神。王当券中的卖地人为左仲敬,与上述武孟子诸券一样,有具体的卖地人姓名;钟仲游妻券则未记卖地人,但由其知会丘丞墓伯、地下二千石等地下官吏观之,卖地人很可能是地下鬼神。三是在原有土地契约主要内容的基础上,纳入了镇墓解逋(通“谪”)的文字,亦即所谓“迷信语言”,也增加了所谓的镇墓文中的内容。其主旨在于向地下的冥界主管表明目的的合法性,以免除动土带来的不祥和灾祸。但是后期的买地券仍然具有前期的一些特点,比如价格、见证人、墓地的四至等,只是冥界文书的性质更加突出而已。而且还加入了“根生伏财物一钱以上,皆属仲成。田中有伏尸,既男当作奴,女当作婢”“他如天帝律令”等明显的镇墓文的特点。需要指出的是无论是买地券前期还是后期,其明器的性质就决定了其不可能是真实的买地券。但可以认为是当时真实买地券的某种虚幻的反映。

但对于以武婴子买地券为代表的前期的买地券的性质该如何断定,学界意见还不统一。大致有三种意见:一是以罗振玉为代表的认为这一部分是实在的买卖土地文书,另一部分是所谓的“术家假托之词”,这一观点对中国学者的影响颇大①;第二种是以日本学者仁井天升为代表的认为汉魏以来所有的买地券都视为真实的买地券,并且直接加以引用;第三种是认为所有的买地券都是属于明器的范围,台湾地区的学者多持有此种观点。以笔者看来,买地券即使是前期的买地券也难以摆脱冥界文书的性质,其真实性值得商榷。但买地券也确实提供了文献里所没有的细节,这也是历来为研究两汉经济史的学者所重视。鲁西奇先生提出的“买卖的对象——墓地所有权是冥世所有权,而非现世所有权,其田亩面积亦仅具冥世意义,而没有现世意义,也就无须亦不可能与现世实际墓地亩数、面积相对应;买卖所用的钱也是‘冥钱’,而非现世之‘钱’,因而其价格、总值也是冥世价格与总值,与现世之土地价格并无直接关联。”[6]似乎又太激进了点,几乎否定了经济史家们近三十年来的研究。在笔者看来,买地券的价值应当分别判断。前期的买地券的确有很高的价值,而且基本上是可信的,可以拿来做经济史的研究。至于,鲁西奇先生提出的墓地面积过大、地价过高似乎还可以讨论。②而后期的买地券可以拿来研究一下当时的民俗以及其背后的历史印迹。买地券的性质不能一概而论。吴天颖先生按照时代早晚分为甲型买地券、乙型买地券,甲型买地券年代较早,真实性较强,史料价值较高,乙型买地券时代较晚,内容千篇一律,迷信色彩浓厚,此种观点应当说是更加合理一些。[7]

后期的买地券与镇墓文的格式大体相似,功能也相近。很容易让人产生这样一个疑问:买地券与镇墓文到底是不是一种器物,是否具有演变上的关系?笔者对东汉有明确年份的买地券镇墓文加以梳理,以期能解决这一疑问。

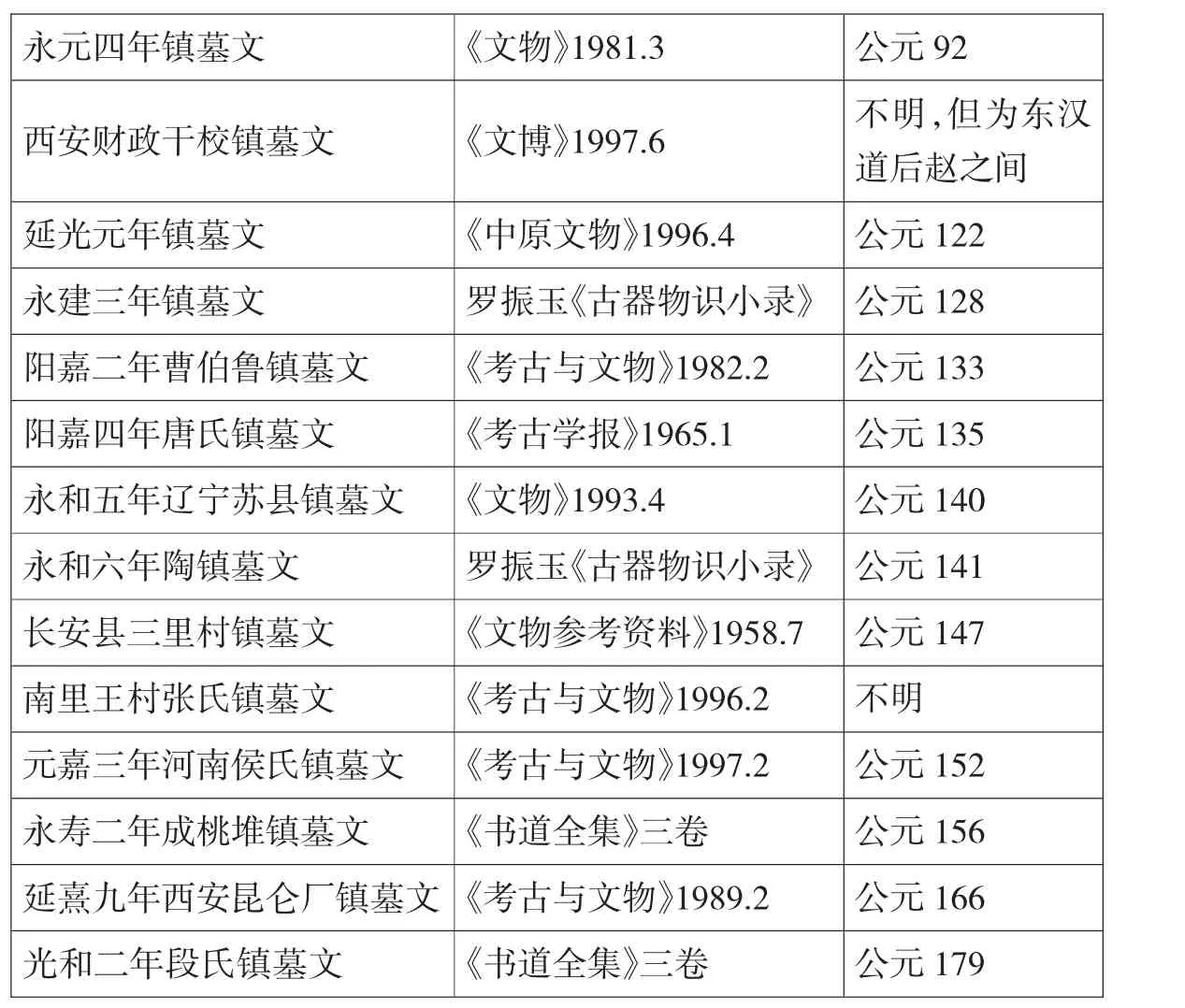

通过以上两表可以清晰的看到,买地券似乎在东汉晚期最为流行,而镇墓文1似乎在东汉中期最为流行。二者似乎有交替流行的迹象。值得注意的是,镇墓文买地券在两京地区最为流行,但是却没有发现过二者同时出土的实例。鲁西奇先生认为“二者的区别主要表现在形式上,其实质却是基本相同的。如果说二者存在着逻辑与历史发展的先后之别的话,那么,很可能是镇墓文在先,而买地券在后,因为劳役与奉献显然应当在土地买卖之先。”[6]但是表中很清楚地表明了买地券的最早的年代在公元81年,而镇墓文最早的确是在公元92年。那么由此而论,鲁西奇先生的观点似乎应该还有讨论的余地。正如前文所述,买地券和镇墓文存在相互影响的关系是肯定的,但是谁先产生是一个问题。若认为二者是同一器物,那二者之间的分别该如何解释?若不认为二者是同一种器物,为何二者却出现了交叉流行的现象,而且没有在同一墓中出土的实例?据目前掌握的材料来讲,买地券镇墓文二者之间差别明显,应当视为不同的器物,其中的疑问只有依靠更加丰富的材料。但毫无疑问,二者的本质和功能则是相似的。

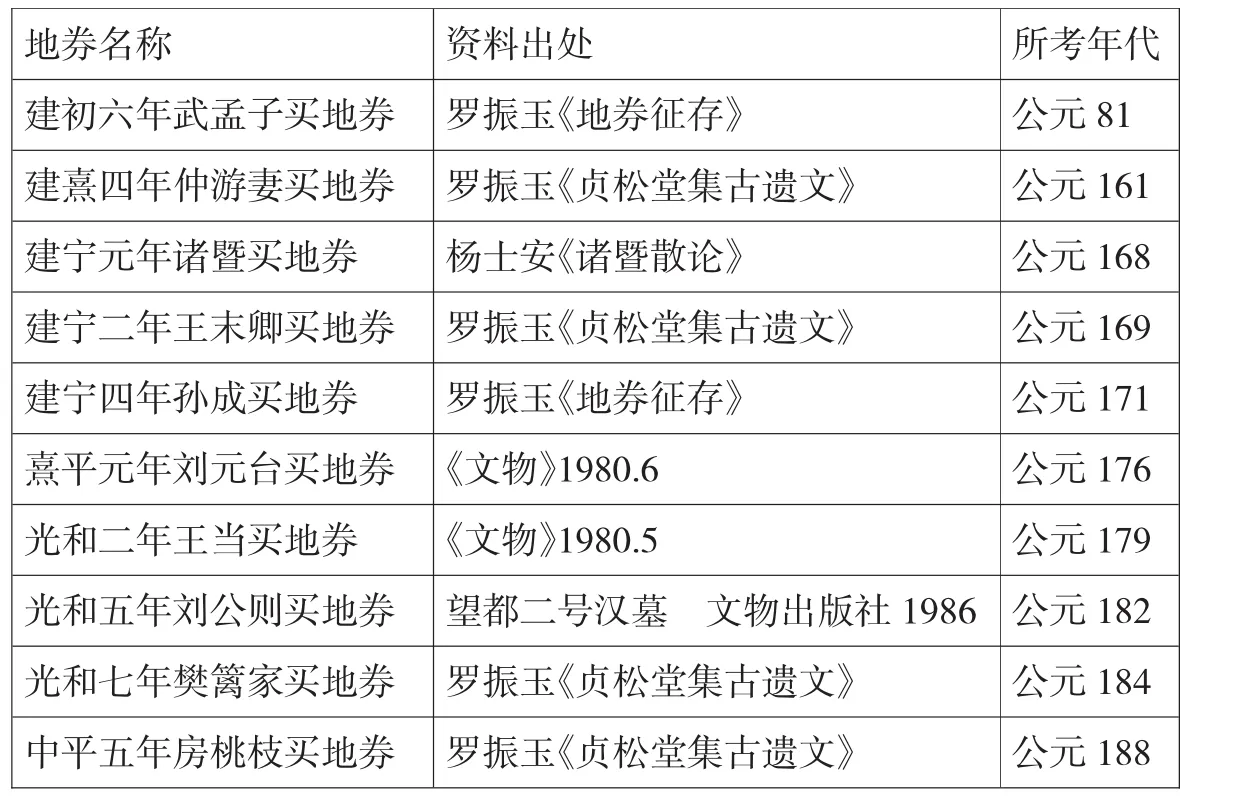

常见买地券整理③

常见镇墓文整理

三、余论:研究买地券镇墓文的价值及思考

尽管学者们对买地券镇墓文的性质还存在些争论,近年来不断有学者质疑买地券镇墓文其中文字的真实性。但总体来讲,买地券镇墓文的价值不容小视。因为其毕竟是当时社会的一种反映而且极可能是比较真实的反映。有学者从语言文字的角度分析买地券镇墓文,买地券镇墓文应该不是上层阶级所用的,应当是中下层人民使用的,因此通过分析买地券镇墓文的语言,可以一探当时语言的真实情况。买地券的文字更是弥补了史料的不足,比较具体地再现了当时社会经济的侧面。例如“今田无常主,民无常居”的寥寥数语,让我们很难了解其中的细节,而王当买地券则清楚表明了那块土地在短短的几年之间已经数易其主。又按前文提及的土地价格偏高的分析中,有的学者认为若按“见税十五”的地租率来计算,购买年则是在十五年到三十年之间。这其中也有比较令人信服的道理,所以正如前文所提述,我们不能因为买地券的明器的性质,就全盘否定它的价值。买地券镇墓文中诸多内容反映了原始道教或者说是当时人们的民间信仰的情况。例如吴天颖先生对买地券为何多是写在铅上进行了分析,认为是与当时盛行的“黄白之术”及对铅的崇拜有关并且和道士、方士的活动密切相联。这样一来,对当时用铅券来购买“阴间”的土地,把镇墓文中的“铅人”和“金玉”相提并论,也就是极其合乎常理的事情了。

从考古学的角度来讲,我们总是想从中以窥当时的历史。我们似乎也可以从买地券镇墓文中略知当时历史的大概。买地券所反映的东汉人们地权观念及私有财产观念的加强,已成为学界的共识。众所周知,汉代尤其是东汉土地兼并严重,买地券的产生和在一定程度上反映了这一状况。尤其是在东汉末年尤其严重,在这一时期如前文表中显示买地券的数量也比较多,正反映了这一情况。如前文所引的镇墓文那样,东汉人在文中特别强调“生人属西长安,死人属东太山”“死生异处,不得相防”“生人前行,死人却步,生人处异,还不得之”“生人得九,死人得五,生死异路,相去万里”,仿佛特别害怕死去的亲人回来一样,为什么会如此害怕死去的亲人回来,而且特别强调“生人属西长安,死人属东太山”“死生异处,不得相防”呢?这明显有悖常理的语言,在文献记载中可以找到其缘由。据《后汉书》记载东汉中后期曾多次爆发瘟疫。如此以来,我们便很容易明白这一有违常理的行为,人们害怕自己被瘟疫传染。镇墓文中各种地下的官特别多,有学者统计达二十多种,这是不是当时的官僚体系在人们头脑中的反映?而且末尾特别的加上一句“急急如律令”是不是反映了帝国统治的加强,这也是不是从一个侧面反映了当时中国大一统趋势的加强?众所周知,秦汉时期是帝国的建立和加强的时期,这在买地券镇墓文中也可窥一斑。而在东汉末年的大动乱之中,买地券镇墓文就逐渐消失了。只是到了后来,又重新出现。而造成买地券镇墓文分布全国,可能与动乱中人们流亡各地有关。这样认为是有一定的道理的。

但是买地券镇墓文中有许多谜还没有解开。如前文提及的,买地券和镇墓文同在两京地区流行而且两者之间肯定是相互影响的,考古实例中却没有二者同时出土情况,可能是因为两者功能相同,抑或是其他原因?但从前文的表格中可以看出两者同时流行的时间很短,似乎有交叉流行的现象,这也相当令人困惑。值得一提的是两者同在两京地区流行,却没有同时流行和同时出现的例子。鲁西奇先生认为“此种习俗(买地券镇墓文)起源于某一地域、其信仰流行于某一地域群体的思路在方向上应当是正确的。”[6]而且我们也注意到在全国发现的近一万多座汉墓中出土的买地券镇墓文的数量是极其少的。告地策、镇墓文及买地券合计亦不过40余件,其中告地策8件,买地券11件,镇墓文20余件。买地券镇墓文是不是当时的一个普遍的民俗就是一个问题。接前文鲁西奇先生的思路思考下去,如果这种习俗是属于某个群体的习俗,显然目前还难以与文献中记载的群体相联系。既然镇墓文买地券不同时出现,是不是买地券镇墓文是否有可能分属于两个不同的群体。如果此说成立的话,那么这两个族群的关系又是什么?这只还是宏观方面的问题,具体到对买地券镇墓文的具体解读还有很多无法解开的困惑。如前期的买地券证人是死人还是活人,墓地的四至到底是真实还是虚构,还是前期的真实、后期的虚构,亦或都是虚构?为何墓地的面积会如此的大,少则三四亩,多则几十亩,即使经过学者们的考证,墓主人多为中下层地主,这样大的墓地面积几乎是不可想象的。显然,值得探讨和深思的问题还有很多。

注释:

①参见罗振玉先生的《蒿里遗珍》一书。

②文章参见前注,鲁西奇先生提出的墓地面积过大问题,其实汉代的的“亩”的定法就是很关键的一点,墓地会不会有专门的丈量之法?以墓地的价格来断定当时的土地价格过高似乎不行,墓地和耕地是不同的,墓地古人是讲究风水的,会不会因为墓地的风水差别而造成墓地的价格显得过高?如果此说成立的话,亦可以解决鲁西奇先生在此文提出的,据他考证几处墓地的位置接近,而价格有别的疑问。然而,资料太少,这些问题很难有定论。然而鲁西奇先生对将买地券的内容都视为虚构加以否定,尚需讨论。

③此表格根据黄景春:《早期买地券镇墓文的整理与研究》,2004年华东师范大学博士论文修改而成。

[1]叶恭绰.长沙仰天湖出土楚简研究·序[M].群联出版社,1955.

[2]湖北省荆州博物馆.荆州高台秦汉墓[M].科学出版社,2000:222-229.

[3]湖北省荆州地区博物馆.江陵高台l8号墓发掘简报[J].文物,1993(8).

[4]杨定爱.江陵县毛家园1号西汉墓[A].中国考古学年鉴·1987年[C].文物出版社,1988:204.

[5]吴荣曾.镇墓文中所见到的东汉道巫关系[A].先秦两汉史研究[C].中华书局,1995.

[6]鲁西奇.汉代买地券的实质、渊源与意义[J].中国史研究,2006(1).

[7]吴天颖.汉代买地券考[J].考古,1982(1).

K234

A

1007-9106(2017)011-0143-05

郑祎(1964—),男,宁夏彭阳县文管所文博馆员,主要研究方向是文物保护、古代文献及古代遗址。