产业园区品牌定位点开发模型构建及其应用

2017-11-06钱明辉王玉玺

钱明辉,陈 丹,王玉玺

(1.中国人民大学 信息资源管理学院,北京 100872;2.中国人民大学 中国市场营销研究中心,北京 100872;3.中国人民大学 商学院,北京 100872)

【管理学与企业发展】

产业园区品牌定位点开发模型构建及其应用

钱明辉1,2,陈 丹1,王玉玺3

(1.中国人民大学 信息资源管理学院,北京 100872;2.中国人民大学 中国市场营销研究中心,北京 100872;3.中国人民大学 商学院,北京 100872)

文章借鉴产业园区营销和区域品牌定位理论,构建出产业园区品牌定位点开发模型(the Model of Brand Positioning Points Exploiting of Industrial Park,BPIP),并从品牌定位点开发基准、选择合集、结构层次和整合提升四个问题来详细阐述BPIR模型的具体内容与流程结构。同时,通过分析浦东软件园的品牌定位实践,验证了BPIR模型的科学合理性,并据此提出五个值得产业园区参考的品牌定位启示。

产业园区;品牌定位点;定位启示

一、引言

从1979年深圳蛇口建设开始,“园区热”在国内持续高涨,同时,产业园区的开发与建设对区域经济发展也作出了突出贡献,从而被作为引领我国特色工业化和城镇化快速推进的战略手段,逐渐演变成为拉动我国区域经济、拓展城市空间、承载体制和技术创新的重要载体。因此,在“十三五规划”中也更加重视产业园区对我国经济发展的带动作用,提出要“推进众创空间等孵化新模式成长;重点打造多个强大带动力的创新型城市和区域创新中心以及自贸区;除了京津冀之外规划长三角、珠三角区域成为产业聚集重点区域,重点拓展智能制造等多项新兴产业发展等等。”体现了新型以“园”兴“城”,以“城”促“园”的产城一体化发展模式。

但是,我国产业园区在建设发展的过程中依然存在着诸多不足,“大而不强、集而不聚、同质竞争、定位不明”等等问题一直困扰着我国集群经济的进一步发展。在竞争日益白热化、同质化的今天,产业园区的发展需要利用品牌效应来吸引更多的资本、技术、人才和信息,从而获取持续的核心竞争力。定位是品牌管理的重中之重,能够帮助产业园区识别出那些受到目标市场认可且与竞争对手有明显差异的营销属性,进而刺激企业产生入驻诉求和行为。在 Keller等提的“差异点”(pointsofdifferent)概念[1]的基础上,李飞(2006)把“定位点”①定位点是指企业选择、确定并提供给目标顾客的营销要素的某一特征,这一特征是目标顾客较为关注并且具有比较竞争优势的利益或价值点。概念引入品牌管理[2]。品牌定位点开发正是品牌定位的核心任务,唯有设计出清晰明确的品牌定位主张,其后的品牌沟通环节才会“有章可循、有据可依”。因此,本文以产业园区营销和区域品牌定位为理论基础,构建出产业园区品牌定位点开发模型(BrandPositioningPointsExploitingofIndustrialPark,简称BPIP模型)并进行实证研究,以期丰富产业园区品牌定位理论,指导产业园区进行品牌定位实践,进而推进产业园区品牌化战略的实施并促进产业园区健康可持续发展。

二、理论推演

虽然前人研究中没有涉及“产业园区品牌定位”的概念,但定位理论体系已经相对完善,这为产业园区品牌定位的研究提供了理论基础。同时,品牌定位作为一种营销策略,只有在与产业园区的营销属性相结合之后,才能真正得出适用于产业园区的品牌定位理论。因此,本文将在吸收现有理论经典的基础上,梳理归纳定位理论的演化历程,进而推演得出产业园区营销的概念模型。

(一)品牌定位理论的演化历程

自1969年Trout首次把“定位”概念引入营销领域[3],历经半个多世纪的演化,定位的内涵已从“利益”延伸至“属性、利益和价值”;定位的外延也从广告扩张至产品、价格、促销、渠道等营销组合的全部要素[4];同时,定位的研究视角、应用主体也不断拓展。当前学术界讨论较多的是市场定位、产品定位与品牌定位[5][6],而包括广告定位在内,四者之间呈现动态演进、螺旋上升的过程。

同时,区域品牌理论已在国内外学术界悄然兴起,大量案例证明区域实质上也是一种能被销售的产品。传统的产品、企业品牌理论对区域品牌的创建有较大借鉴价值,但区域产品属性更加复杂抽象,因此,传统的品牌模型也要随之调整[7]。鉴于此,立足于产业园区的营销属性,从产业园区层面探讨品牌定位理论也将是一种可行的研究思路。

(二)产业园区营销的概念

不同层次的营销主体(产品、企业、区域)有着不同的营销特性,因此要讨论产业园区品牌定位,首先要准确地理解“产业园区营销”的概念。由于产业园区也具有如企业所具有的提供产品、获取收益这两个本质属性,在此本文将其视同于某企业实体来加以分析和考察,其中园区管委会(开发运行公司)相当于决策协调部门,各产品(服务)提供商相当于业务执行部门,两者组合构成园区营销主体。而产业园区营销的客体就是通过市场细分所确定的目标企业。产业园区营销的实质是交换,产业园区营销主体和客体通过提供和购买产品(服务)分别获取收益和满足诉求。为此,本文把产业园区营销简化为某种企业对企业(BtoB)的组织营销①当然,某些以文化旅游产业为主导的产业园区,如开封宋都古城文化产业园区等,还存在游客类目标市场,但为方便开展研究和讨论,本文在此处暂不涉及此类情形。。

事实上,产业园区营销相对于企业营销,产品更为复杂抽象,营销目标、营销主体和目标市场也更为多元,其中,产品的属性形态是产业园区营销与一般企业营销之间最为显著的差异:(1)产业园区的产品(服务)实质是一个“集合”的概念,由多个种类繁多且形态各异的单个产品共同构成,其中既有办公大楼等有形产品,又有孵化器等无形服务。(2)入驻企业的利益诉求更加复杂,难以由单个产品满足,通常要由园内多家提供商乃至园区外部单位联合提供多个产品才能满足。也就是说,产业园区各产品之间有强互补性,一旦某产品被购买,能强有力地带动其它产品的购买行为。

三、模型构建

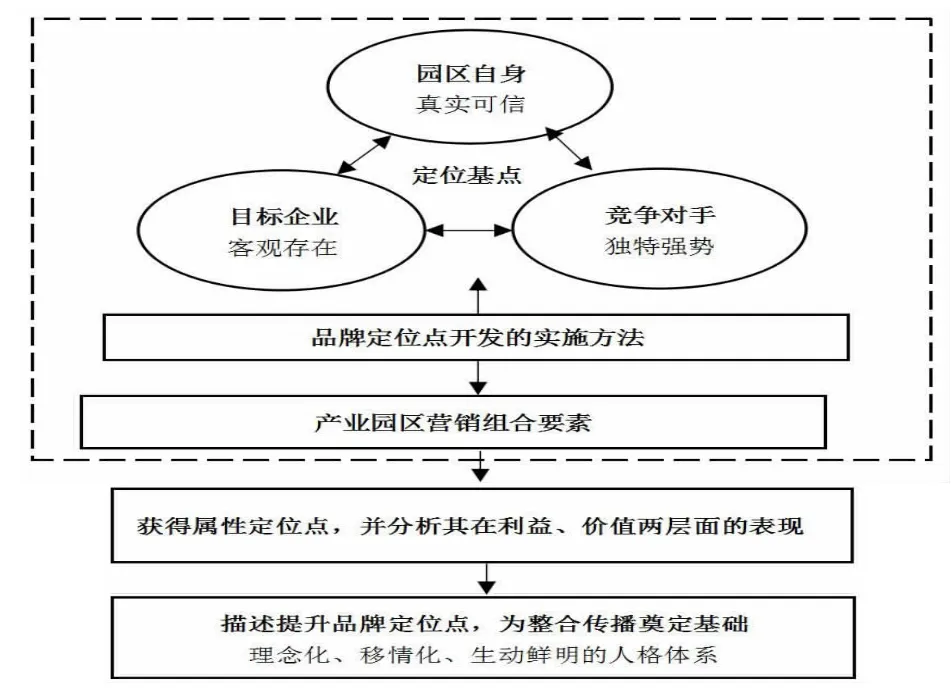

在“定位点”概念引入营销学界之后,刘鹏宇和黄辉(2013)[8]、张会锋(2013)[9]等对品牌定位点进行了阐述和发展。本文认为产业园区的品牌定位点就是园区营销组合要素中的某一属性,此属性对于园区自身是真实可信的,对于目标企业是必需的,对于竞争对手是独特强势的。从上述理论出发,充分借鉴钻石定位图模型,本文提出了“产业园区品牌定位点开发模型”(BPIP模型),如图1所示。

(一)产业园区品牌定位点的开发基准

产业园区品牌定位点的开发基准可从两个层面理解,一是定位参照系,二是定位点评价准则。国内外许多学者,如Frank[10]、张会锋[9]、Keller[1]和Myers[11]等都对此展开过相关的研究。本文将其理论拓展至产业园区主体,得出产业园区自身的能力资源、目标企业的利益诉求和竞争对手的发展态势三个定位参照系,以及“真实可信”、“客观存在”和“独特强势”三个定位点评价准则。

产业园区自身的能力资源是无法在短期内改变的,而模仿竞争对手的核心优势,通常会导致同质化的竞争。同时,某些能使园区以小额投入获得高额收益的目标企业确实存在,如果宣传推广得力,产业园区便能够把目标企业的关注点引向其既定的定位点。因此,明确自身能力资源和营销战略,是产业园区选择开发基准时要考虑的根本因素。

图1 产业园区品牌定位点开发模型(BPIP)模型

(二)产业园区品牌定位点的选择合集

Kotler(2014)将营销差异化从传播和产品要素扩展至各个营销组合要素,提出营销差异化概念,包括产品、服务、人员、渠道和形象差异化等。这就意味着品牌定位点选择范围可以是产品、价格、分销和沟通等全部营销组合要素的任何一个[12]。而产业园区营销较为复杂,要想使入驻(有入驻需求的)企业真正满意,单单考虑产品、价格、促销等传统营销要素可能会存在不足,产业园区管委会(开发运营公司)还需要努力提高园区人员的服务水平与态度,积极主动地与产品(服务)提供商、入驻企业或是园区外部单位进行有效合作,并善于协调多方合作中的各类矛盾,进而保证产品(服务)的购买、交付和消费等过程的连贯一致。为此,本文提出了产业园区“3PC + ”营销组合要素,即产品-需求(Product-Consumer’s need)、价格-成本(Price-Cost)、传播-沟通(propagate-Communication)、人员(People)、合作(Cooperation)、协同(Coordination)和连贯(Consistency),以此表征产业园区品牌定位点的选择合集,上述要素之间的结构关系如图2所示。

入驻决策是重大事项,企业基本不会产生冲动型消费行为,唯有某种产业园区产品能够满足其客观诉求时,企业才会做出入驻决策。因此,“产品-需求”要素是“3PC+”营销组合要素的核心所在,产业园区也要尽可能在产品要素中识别品牌定位点。产业园区的产品可笼统划分为基础配套、服务体系两类。同时,本文把基础配套、服务体系两类产品中旨在帮助入驻企业获得集群效应的那些产品(如联合营销、品牌共建平台),命名为“产业支持类产品”,用以指明产业园区产品策略的发展方向。

图2 产业园区“3PC+”营销组合要素

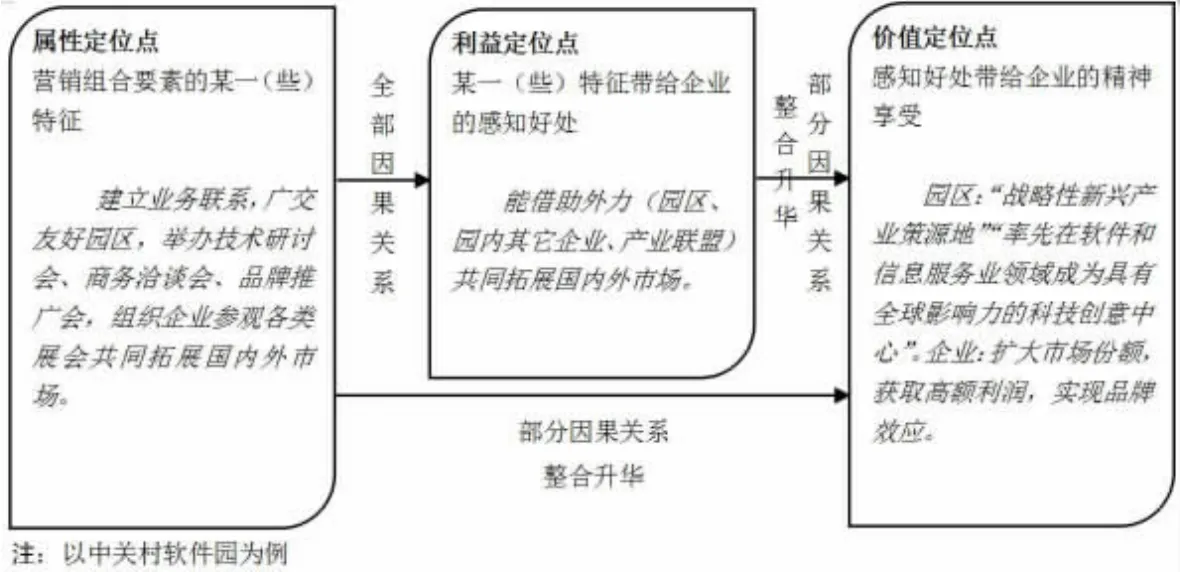

(三)产业园区品牌定位点的结构层次

从“手段-目的”的视角来看,定位的内涵就由利益拓展为“产品属性-利益诉求-价值追求”[13]。其中,属性定位点指的是各营销组合要素中的某一(些)属性特征,是利益定位点形成的原因。其中的土地优惠政策、孵化平台就是属性定位点。利益定位点指的是能带给目标企业可感知的利益的特征,是目标企业购买产品的直接动机。价值定位点指的是由企业可感知的收益带给目标企业的精神享受,是对属性、利益定位点的整合提升。

同时,由于企业选购产品的首要标准是该产品能否满足其利益诉求,通过分析目标企业的利益诉求,产业园区要优先明确利益定位点,随后再追本溯源、整合提升,讨论利益定位点在属性、价值两个层面的表现(见图3)。

图3 属性、利益和价值定位点三者的概念与内在关系

(四)产业园区品牌定位点的整合提升

借鉴以往学者对于定位的描述,本文总结归纳出产业园区品牌定位主张①品牌定位主张是指概括品牌意义和与竞争品牌相区别的中心思想。的描述范式:为谁(目标企业)提供什么(利益),从而使其获得什么(价值),因为本园区有什么(属性);同时,本园区的什么(非定位点)也不逊色。同时,在整合品牌定位点时,产业园区还要运用理念化、移情化思维,赋予定位主张鲜明生动的人格特征,使得其更易获得目标企业的情感认同,从而激发起其内心潜在的价值追求。其中,理念化是指产业园区要从自身出发,把积淀数年的经营哲学、文化信仰融入定位主张。移情化是指园区要站在目标企业的立场,把其现有或是潜在的价值追求、情感取向融入定位主张。

四、案例应用

图4 浦软品牌定位点开发模型

在借鉴品牌定位理论和分析产业园区营销属性的基础上,本文构建出了产业园区品牌定位点开发模型(BPIP模型),但模型的解释性仍有待实证检验。为此,本文采用案例研究法,选取上海浦东软件园展开分析②数据来自中国人民大学“产业园区品牌化的机制与路径:理论与信息资源产业的实证研究”课题成果“信息资源产业园区品牌评价指标体系构建与实证研究”,在品牌定位评价中浦东软件园位列第一名。,检视其品牌定位实践是否符合BPIR模型内容和结构的相关特征。

上海浦东软件园长期致力于品牌建设,其园区品牌化努力由来已久,旗下现有三个品牌“上海浦东软件园”、“浦软”、“汇智”。2009年浦软发布《浦软服务宣言》明确提出并详细阐述“星标准·心服务·新价值”,可见“浦软”品牌定位于优质高效的服务产品,其品牌定位点的BPIR模型化阐释如图4所示。

首先,参照目标企业、园区自身和竞争对手三个开发基准,浦软把其品牌定位于“3PC+”营销组合要素中的“产品-需求”要素,尤其强调其服务产品的标准化和创新两个属性。一是,目标企业利益诉求客观存在。企业入驻产业园区的内在动机是借力园区来谋求发展,而园区产品中最吸引企业的当属各类增值服务,如信用建设、市场拓展、投融资服务等。公共服务平台的多寡与质量、其雇员的态度能力及各平台间的协同配合,对企业是否做出入驻行为有显著影响[14]。二是,园区自身的资源能力真实可信。浦软现已建成技术支持与网络通讯、人才培养与人才交流、营运咨询与商务推广、企业孵化与投资融资、生活配套与基础保障五大服务平台①信息来自于上海浦东软件园官方网站(http://www.spsp.com.cn/)。,其所提供的服务产品逾1000种[15],且各平台之间合作广泛、协同有效②根据浦软官方网站披露的信息,浦软设有“园区事务协调委员会”,有专人负责协调各服务平台的合作事宜。。三是,与对手园区相比存在竞争优势。通过网站调研,本文发现软件园区的服务产品主要有11种:创业孵化、市场推广、品牌营销、人才服务、投资融资、交流协作、产业联盟、咨询调研、中介代理、公共技术和知识产权。而浦东软件园至少可以提供其中的9种,在国内各大软件园当中位居前列。

其次,浦软严格遵循“属性-利益-价值”结构来描述品牌定位点。一是“星标准(属性)-心服务(利益)-新价值(价值)”,二是“创新(属性)-创业(利益)-创未来(价值)”,如表1所示。

表1 浦软品牌定位点结构解

最后,浦软注重品牌定位点的整合提升,设计出“星标准·心服务·新价值:浦软,深化做服务,助力企业成功的引擎”和“创新·创业·创未来:汇智,聚力谋发展,拥有创新变革的力量”两份鲜明生动的定位主张,其中“助力企业成功的引擎”巧妙使用比喻修辞,突显了理念化和移情化的表述特征。

五、定位启示

基于前文构建的产业园区品牌定位点开发模型(BPIP),并结合浦软品牌定位的案例分析,本文认为对于产业园区品牌定位而言,以下五点值得关注:

第一,要精准识别目标企业的利益偏好。在园区规划阶段,产业园区都会规划主导产业,但是这种产业规划仅能指明园区招商的大致方向,却不能切实吸引那些目标企业入驻园区。浦软能敏锐洞察出目标企业的利益偏好,如专业、舒适和低碳的空间环境,切实所需的增值服务等。在明确利益偏好的基础之上,浦软为不同市场类型设计出专属定位且明确了园区“三商战略”③上海浦东软件园股份有限公司推行“三商战略”,即专注软件信息产业商务空间的开发建设商、专注软件信息产业的集成服务商和专注软件信息产业的科技投资商。的努力方向。

第二,要深度挖掘园区自身的优质资源。盲目追随企业的利益偏好或是模仿竞争对手的营销策略都容易导致产业园区间的同质化竞争,进而限制产业园区的长期战略发展。因此,在选取产业园区品牌定位点时,其自身拥有的资源和能力应当作为定位点的首要基准。如浦软定位于服务产品的创新属性,然后针对这一属性深度挖掘其所对应的资源及能力,就可以最大化这一属性的价值。

第三,要从多个营销要素中开发品牌定位点。产业园区所提供的基础配套、产业支持类产品等是影响企业入驻决策的重要因素。因此,把产品要素视为品牌定位点的主要来源应该是一种正确而明智的选择。如与《中国计算机报》、《计算机世界报》和ChineseDaily等专业媒体深度合作并开设“浦软专刊”、“浦软视窗”等,能说明浦软在“传播-沟通”要素中存在显著竞争优势。

第四,要严格遵循“属性-利益-价值”定位结构。采用如“星标准·心服务·新价值”的“属性-利益-价值”结构,以一种层次分明的方式将产业园所能提供的核心价值展现出来,从而有效引导其产生入驻行为。最终使目标企业更易信服本园区有能力提供满足其利益诉求的产品,同时,也让目标企业在消费园区产品的过程中更易获得价值与情感满意。

第五,要善于设计富含人格魅力的品牌定位主张。产业园区还要把移情化和理念化思维融入品牌定位主张,使之具有生动鲜明的人格体系。比如“助力企业成功的引擎”这一运用比喻修辞的表述,能够以生动的方式更加直观地表达园区的价值主张,使其更加易于理解,而且也会使得企业对于产业园区的特征有更加准确、清晰的认识,因此,也更容易接受园区的价值诉求。

六、结束语

本文基于产业园区营销属性,结合传统产品品牌定位点理论,构建出适用于产业园区层面的品牌定位点开发模型,并从属性、利益、价值三个维度对定位点进行刻画。同时,又以上海浦东软件园为典型案例对理论模型进行验证。通过案例分析的结果可以看出,本文所提出的BPIR模型能够有效地提取出现有案例的定位要素并对其进行解释,体现出该模型的科学性与解释性。

BPIR模型的构建将传统的营销定位点理论拓展至产业园区层面,对原有定位理论进行了补充和发展,拓展了理论的应用范畴。同时,也有助于指导产业园区开展品牌定位实践,提高园区的入驻率,从而更好地发挥产业园区集群效应在带动区域经济发展中的作用,促进以“园”兴“城”,以“城”促“园”的产城一体化发展模式。此外,BPIR模型的构建逻辑也可以为地方政府在引导产业集群升级方面提供思路和参考。地方政府在推进建设区域性产业园区时可以借鉴BPIR模型建立其独特的园区品牌,尤其可以将其应用于“十三五规划”中提到的创新型城市及区域创新中心的建设,避免大量的重复建设及产业园区的同质化。

[1]KEVIM LANE K,BRIAN S,ALICE T.Three questions you need to ask about your brand[J].Harvard Business Review,2002,80(9):80-85.

[2]李飞,王高,李翔.中国成功零售企业定位点的实证研究[J].南开管理评论,2006,9(4):24-28.

[3]JACK TROUT.“Positioning”is a Game People Play in Today’s Me-too Market Place[J].Industrial Marketing,1969,54(6):51-55.

[4]李飞.营销定位[M].北京:经济科学出版社,2013.26-33.

[5]孙德良,郑春东.市场定位、产品定位与品牌定位的认识误区及互动关系[J].赤峰学院学报(自然科学版),2010,26(7):72-74.

[6]MATS,U.,CARSTEN,B.Brand Orientation and Market Orientation - from Alternatives to Synergy[J].Journal of Business Research,2013,66(1):13-20.

[7]KAVARATZIS,M.,ASHWORTH,G.Place marketing:How did We Get Here and Where are We Going[J].Journal of Place Management&Development,2008,1(2):150-165.

[8]刘鹏宇,黄辉.试论企业产品品牌定位点的选择[J].开发研究,2013(1):135-138.

[9]张会锋.里斯和特劳特定位理论反思——一个基于认知的实证研究[J].管理世界,2013(7):113-122.

[10]BRADLEY F.International marketing strategy[M].Pearson Education,2005.53.

[11]MYERS J H,TAUBER E.Market structure analysis[M].Marketing Classics Press,2011.131-133.

[12]KOTLER P,KELLER K L,ANCARANIF,&COSTABILR,M.Marketing management[M].Pearson,2014.

[13]李开.手段-目的链模型在中国消费者价值研究中的运用[J].经济理论与经济管理,2005,(10):68-71.

[14]阎兆万,王爱华,展保卫.经济园区发展论[M].北京:经济科学出版社,2009.183-211.

[15]刘亚杰.细读上海浦东软件园[J].软件和信息服务,2012,(6):30-33.

F273.2

A

1002-3240(2017)07-0094-06

2017-04-30

中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目“产业园区品牌化的机制与路径:理论与信息资源产业实证研究”(编号:13XNI015)

钱明辉(1980-),浙江宁波人,中国人民大学信息资源管理学院副教授,博士生导师,主要从事品牌管理、信息资源管理、信息分析的研究;陈丹(1991-),江苏省太仓人,中国人民大学信息资源管理学院博士研究生,主要从事信息资源管理的研究;王玉玺(1990-),山东青岛人,中国人民大学商学院博士研究生,主要从事营销模型、量化分析的研究(通讯作者)。

[责任编校:唐 鑫]