“对分课堂”理念在大学课程教学中的实践探讨

2017-11-01梁思源

梁思源

“对分课堂”理念在大学课程教学中的实践探讨

梁思源

从课堂维度扩展到学期维度,“对分课堂”不应局限于当堂对分和隔堂对分,还应有隔周对分。对分课堂理念的运用具有十分明显的优点,可以较好地培养学生的参与积极性和参与能力,提升教师自身的知识水平与教学技能,但也存在着许多不足之处,对教师素质等提出了更高的要求。

对分课堂;大学课程;课堂教学;社区管理

一、对分课堂介绍

对分课堂,顾名思义,就是把课堂时间分成两半,一半时间由教师讲授,另一半时间由学生讨论。这个概念是由复旦大学张学新教授提出来的,并整理出一套相应的教学方法、考核评价体系,还开发了手机APP“对分易”。对分课堂的核心理念就是增加学生的学习主动性,促进学生内化吸收,并将教师教学效果和学生学习成果在课堂中展现出来,在考核中注重过程性评价。[1]“对分”的对象是课堂时间,从严格意义上讲,就是讲授时间和讨论时间对半平分。教学实践中,对分的时间把控,还要和讲授内容相结合,可以动态调整。

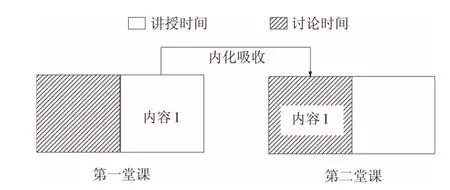

从讲授内容和讨论内容的一致性上,对分课堂可以分为当堂对分和隔堂对分。当堂对分就是一堂课内,教师所讲内容和学生讨论内容一致,学生根据教师当堂所讲内容来进行小组讨论,最后形成小组意见。当堂对分一般适用于一些好理解或是不需要提前准备的内容。隔堂对分,就是把讲授和讨论的时间拉开,中间给学生内化吸收的时间,把小组讨论放在课下完成,下次上课时重点展示各小组的讨论成果,然后由教师进行点评(图1)。需要消化吸收或查找资料的讨论,应该采取隔堂对分的方式。

图1隔堂对分

从讨论时间的分布集中性上看,对分课堂可以分为整块对分和随机对分。整块对分就是用整块的时间来进行讲授和讨论。随机对分,就是将讨论穿插在讲授过程中,在时间分布上呈现随机性。随机对分比较适合讲授小的知识点,采用3~5分钟的课堂讨论形式,以加深学生对知识的理解。如果学生理解出现偏差,教师可以及时纠正。

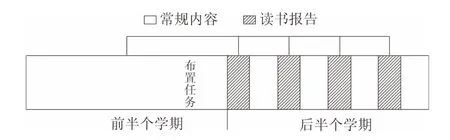

笔者认为还可以加入隔周对分。对分课堂更多关注对课堂本身的时间把控,当然,还可以把时间周期拉得更长,从整个学期进行考虑。因此,在对分课堂的基础上,可以进行拓展,引入隔周对分(图2)。隔周对分一般运用于课程的中后期,在学生对所学课程有一定了解后,每两周拿出一次课的时间给学生进行课堂展示。教师给学生推荐与教学内容密切相关或者有重要参考作用的著作,让学生选择自己感兴趣的进行重点阅读,然后以小组为单位进行讨论、制作PPT进行课堂展示。

图2隔周对分

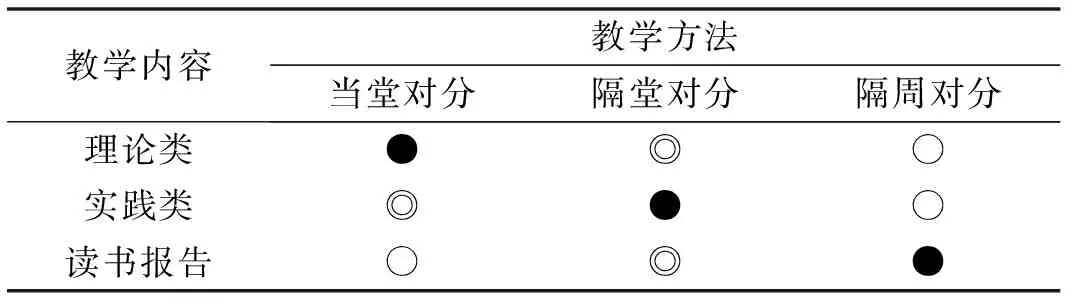

不同的教学内容应采取不同的教学方法(表1)。理论类讲解一般放在学期的开始,可以采取以教师讲授为主,随机对分的方式。实践类讲解,可以贯穿整个学期,采用隔堂对分的方式。读书报告类,一般在学生对该门课程有所了解之后,从期中开始,采用隔周对分的方式。从方法适用性上来说,当堂对分适用于学期内任意时间和任意内容,灵活性最强。隔堂对分适用于除了学期第一节和最后一节课的任意时间段。隔周对分适用于学期中后期,需要提前规划、充分准备才能达到较好的效果。

表1 教学内容与教学方法的匹配度

注:●高度匹配;◎中度匹配;○低度匹配

二、对分课堂的运用

在教学实践中,针对不同的教学内容,应该对教学方式做出相应的调整。下文就以笔者所讲授的社区管理课程为例来进行探讨。

在学期开始,课程概述以讲解为主,目的在于让同学们对该课程有一个大致的了解,可以进行个别提问,了解大家的看法,没有必要进行对分。基础理论的讲解,可以采用随机对分的方式,进行小规模、短时间讨论。例如,对治理理论的讲解,重点关注治理理论的发展演变。在教师讲解后,可以让学生针对社区管理和社区治理的区别和联系分组进行讨论。采取就近原则,随机形成3-4人小组展开讨论。这种讨论以5分钟以内为宜,讨论结束后,教师随机抽查2组进行点评。通过这种方式,可以引导学生对理论问题进行深入思考,并让教师及时了解学生的掌握情况,适时调整教学进度。

进入课程主体讲解后,可以根据内容的不同加入隔堂讨论的方法。社区管理是一门实践性很强的课程,因为社区生活和每个人都息息相关,很容易引发课堂讨论。在每个部分的讲解中都可以加入案例讨论,由同学通过收集案例来了解相关方面的最新动态。例如,在社区卫生方面,第一次课先由教师讲解社区卫生的含义、内容、相关建设发展等,然后给学生布置任务,课下收集目前我国在社区卫生方面的典型案例,尤其是在人口老龄化和居民保健意识逐步增强的背景下,全科医生培养和社区首诊、分诊、转诊等制度方面的典型经验和做法,并分析其创新性、存在的不足及改进方向。学生可以以5人为小组,共同完成案例收集和汇总工作,通过讨论形成小组意见。在第二次课时,抽取小组代表阐述其主要观点以及遇到的主要问题,由教师点评并进行答疑。

进入学期中叶后,可以加入读书报告内容,采用隔周对分的方法。通过半个学期的学习,同学们对课程有了大致的了解,在此基础上教师可以给学生推荐与课程密切相关的经典著作供学生们阅读。在选取读物的时候要注重书籍的理论性、系统性、实践性,例如,费孝通的《江村经济》、托克维尔的《论美国的民主》、俞可平的《治理与善治》等。在完全自愿选择的情况下,大家都不愿意读比较厚的著作,可以考虑将同学们分成4大组,每个大组里面再成立5人小组,根据自愿原则将阅读任务较为平均地分配给同学们,以确保每个同学有书读,每本著作有人读。在具体操作层面,由于是单双周课时制,单周为一周一次课,双周为一周二次课。在双周时,将第二次课时间给同学们来进行读书报告展示。在展示的过程中,同学们可以制作幻灯片、海报,使用板书,或配合音频、视频资料加以丰富。展示形式可多样化,最关键的是要将书本的核心观点及同学们自己的理解表达出来,对这些观点要有评述,或者认同或者质疑,对当前的社区管理有何启示。小组汇报成绩作为平时成绩计入期末总成绩。

三、经验

对分课堂理念在教学过程中的应用,在提高学生学习兴趣、集中学生注意力、培养团队意识与自我表现能力、课堂知识的融会贯通等方面,都起到了积极的促进作用。

第一,对分课堂理念的应用可以提高学生的学习兴趣。对分课堂是参与式教学的具体体现,能够大大提高学生的学习兴趣。围绕一个主题,通过查找资料、互相探讨得出结论,能够很好地让学生参与其中,发现其中的乐趣。教学不再是单一的讲授,而是教师和学生共同参与,让学生也变成课堂教学的主要参与力量,从而激发学生的学习兴趣。

第二,对分课堂理念的应用可以提高学生课堂学习的注意力。造成学生注意力不集中的原因有很多,可能是因为有些学生本身就容易走神;可能是因为教师一直讲,造成了学生听觉疲劳;还有可能是因为有更有意思的事情吸引了学生的注意力。当堂对分、随机提问的形式,可以将学生的注意力迅速拉回,融入教学内容之中。此外,学生对自己同学在课堂上的发言可能更感兴趣,因为同学们之间彼此比较熟悉,听了同学们的发言经常会有“我怎么没想到”“其实我讲得会比他好”之类的想法。一方面,学生们会因为担心被提问集中注意力,另一方面,学生们会认真听同学的发言以便取长补短。

第三,对分课堂理念的应用可以培养学生的团队意识。尤其是在进行隔堂对分和隔周对分的时候,由于需要以小组的形式完成,学生们需要分工合作最后形成小组意见,这就能够很好地培养学生的团队协作能力。通过小组讨论的形式,大家集思广益、取长补短,碰撞出智慧的火花。在小组合作过程中大家也能学会互相包容、求同存异。因为最后得到的小组成绩会成为每个人的平时成绩,直接影响期末成绩,所以同学们都需要积极参与,以求达到最好的成绩。

第四,对分课堂理念的应用可以培养学生的自我展示能力,包括书面展示和口头展示。书面展示,是将讨论结果以书面的形式展示出来,形成小组报告,这可以培养学生的文字组织能力。口头展示,需要学生们当众将自己的观点展示出来,这可以锻炼学生的语言表达能力、幻灯片或海报制作能力、板书能力等。不管是哪种能力都需要在不断的锻炼中完善,而对分课堂这一理念,给予学生更多的自我展示时间和空间,在自我学习和互相学习中,可以很好地帮助学生学习如何表达。

第五,对分课堂有利于课堂知识的融会贯通。当堂对分可以加深学生对刚接触到知识点的印象,课下的内化吸收可以进一步深化学生对所学内容的认识,隔堂讨论能够让学生在相互比对和教师的指点下纠正偏差,最终将所学内容变成自身知识结构的一部分。隔周讨论则是对课堂知识的扩展应用,是一个活学活用的过程,可以将课堂教学内容与课外阅读内容相联系,找寻彼此之间相关性,用课堂知识指导课外阅读,用课外阅读充实课堂理论。

四、存在的问题

在对分课堂理念的应用中,也存在以下问题:对教师的把控能力要求较高,对学生的综合素质要求较高,学生存在搭便车情况,课堂成绩评定的公平性存在质疑,等等。

首先,对分课堂的应用对教师的把控能力要求较高。教师需要对课堂时间的分配进行有效把控,否则容易导致由于讨论过于热烈而无法完成教学任务的情况。在讨论内容的选择上,需要教师的慎重选择,既要让学生有讨论的空间,还要能够包含课程的重要知识点。在学生陈述环节,需要教师及时进行点评。在学生提问环节,需要教师给出正确或者指导性的答复。以上这些都对教师的把控能力提出了较高的要求。

其次,对分课堂的应用对学生的综合素质要求较高。不管是当堂讨论、隔堂讨论还是隔周对分,都需要学生有较强的思辨能力、展示能力,丰富的知识储备和认真的态度。否则,学生理解不了或是不愿学习,课堂讨论就可能变成聊天闲扯的时间。隔堂讨论和隔周对分对学生的综合素质要求更高。

再次,对分课堂在小组作业完成的过程中可能存在搭便车情况。在完成小组讨论和小组汇报的过程中,有的同学由于不认真或是能力有限,没有积极参与,也没有承担应有的责任,但是最后却因为小组其他成员的努力得到了相对较高的分数。与搭便车相关的问题就是课堂讨论成绩评定的公平性问题。一方面,可能因为有些同学的搭便车行为,得到了比自己实际努力要高的分数而导致不公平;另一方面,可能是因为小组汇报人数的限制没有得到展示自己的机会,没有得到相应锻炼而带来的不公平。

最后,对分课堂的适用范围也有一定局限。这种方法一般只适用于课堂教学中,而对于实践性较强的操作性课程不一定适用。当堂对分、隔堂对分和隔周对分适用于不同的教学内容,需要根据教学需要而选取不同的教学方法,根据自身课程的特点来进行拓展和演化。

五、对策

第一,对分课堂理念需要进一步深化拓展。对分课堂理念的应用过程中,不仅要注重每节课和每两节课之间的时间把控,还要从整个学期的长度上来分配时间。除了当堂对分和隔堂对分以外,还可以加入隔周对分的内容。有更充分的准备时间,展示形式更加多样化,才有利于学生综合能力的提升。

第二,对分课堂理念需要根据教学实际不断调整。当堂对分适用于理论性较强的内容、隔堂对分适用于实践性相对较强的内容,隔周对分则更适用于读书报告内容。在时间分配上,应该根据教学内容进行动态调整。实践性较强的课程,应该在教学过程中增加案例讲解和课堂讨论内容,适当增加课堂讨论的时间,可以采用整块对分的方式进行集中讨论;理论性较强的部分,应该强化理论知识的透彻讲解,适当增加课堂讲授的时间,并可以采用随机对分的方式强化对个别知识点的理解;需要较多时间阅读思考的内容,可以考虑采用隔周对分的方式。不同的教学内容有不同教学方法,在有多种方法匹配的情况下,应择优而用之。

第三,培养学生的参与积极性和参与能力。为了使教学效果达到最好,教师应该引导和鼓励学生积极参与。通过教师指导和学生自我学习,学生都愿意将自己的学习成果展示出来,既从指导和建议中自我提升,也从教师和同学的肯定中得到成就感。

第四,提升教师自身的知识水平与教学技能。对分课堂的形式更加灵活多样,这就需要教师有更强的应变能力。一方面,在信息化时代下,教师必须掌握所授课程涉及领域的最新研究动态和发展趋势,才能应对学生针对当前热点发现和提出的问题。另一方面,教学技能需要教师在教学过程中不断摸索和提升。如对分时间的把控、对分内容的选择等方面,都需要不断调试。好的教师不但要自己有充足的知识储备,还要让学生得到知识的传承、掌握学习的方法。终极目标是激发学生的知识转化和创新能力,做到青出于蓝而胜于蓝。

[1] 张学新.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索[J]. 复旦教育论坛,2014 (5):5-10.

1006-2920(2017)05-0110-04

10.13892/j.cnki.cn41-1093/i.2017.05.020

梁思源,管理学博士,郑州大学公共管理学院副教授(内聘),硕士生导师(郑州450001)。

(责任编辑毕凌霄)