《红楼梦》去时间化语言宏观策略研究

2017-11-01郭孔生

郭孔生

《红楼梦》去时间化语言宏观策略研究

郭孔生

《红楼梦》这部不朽名著在时间语言艺术方面,留给读者最深刻的印象大概是“无朝代年纪可考”这个特点。这种独特的时间语言策略,用作者自己的话就是“何必拘拘于朝代年纪哉”。现在很多学者都认为这是曹雪芹故意把时间“模糊化”了。其实,这种消解时间刻度的做法,就是“去时间化”语言策略。这种宏观策略可以从《红楼梦》的神话时间、佛教时间、现实时间、人物年龄、时序错乱等五个方面进行考察。曹雪芹正是通过“去时间化”策略,把全书的人物、故事、情节、环境等要素安排在一个更大、更广、更渺远的时间框架里。这就使得这部被称为“百科全书式”的文学作品,不但具备了历久弥新和恒久意义的最重要秘诀,而且成了中国第一部自觉而且彻底地与中国古典小说、世情小说传统分道扬镳的长篇世情小说。

《红楼梦》;去时间化;语言策略

笔者在《〈红楼梦〉的易学意蕴研究》一文中认为:“《红楼梦》不但有丰富的人性宝藏和文学宝藏,而且有丰富的哲学宝藏、思想宝藏以及精神宝藏。‘易解红楼’的主要目的就是基于《易经》的视角,深挖《红楼梦》中所蕴含的无限深广的哲学精神,以及《红楼梦》中所蕴含的中国文学、中国文化、中国哲学、中国精神最精彩的元素、最精华的东西,从而找到蕴藏其中的现代价值。”[1]笔者在本文中将继续沿着“易解红楼”这个方向,就《红楼梦》“去时间化”的语言宏观策略略抒已见。

一、《红楼梦》时间语言研究概述

韩石研究发现,我国古典小说发展到明清时期,就开始出现了两种比较明确的倾向:“一种是有意识地突出朝代年纪,如《金瓶梅》《林兰香》《醒世姻缘传》《歧路灯》,另一种是有意识地消除朝代年纪的明确标记,如《红楼梦》。”[2]这种“有意识地消除朝代年纪的明确标记”的做法,用作者自己的话来说就是“何必拘拘于朝代年纪哉”*本文引用《红楼梦》的原文均出自《周汝昌校订批点本石头记》,译林出版社2011年版,下不一一标注。。所以,《红楼梦》这部不朽名著给读者最深刻的印象就是“无朝代年纪可考”。

这种时间语言表述的策略,除了韩石指出的“有意识地消除朝代年纪的明确标记”的特点,很多学者认为:这是曹雪芹故意把时间“模糊化”了。例如,王蒙认为,《红楼梦》的“时间是模糊的,是一团烟雾,它的时间是平面的,似乎所有的时间都发生在一个遥远的平面上”[3]299。李英然认为,《红楼梦》是“宏观时间的模糊化,这种策略暗合了宇宙时间的无始无终和循环不止”[4]。应磊认为,《红楼梦》是“以时间统摄空间……有心模糊化甚至消解虚构与历史之间的关联的举动”,从而让这部“超越时间”的不朽巨著“显得更加扑朔迷离”[5]。杨芳认为,《红楼梦》“一方面在文本原初处佯装指明故事发生的时代背景,另一方面又忙于在文本本体叙事中消抹与隐晦故事存在的真实时间”[6]。王慧认为,《红楼梦》的“时间是复杂多样的, 过去、现在、未来, 几乎囊括了以往所有时间的表现方式,而且曹雪芹最擅长叙事节奏的把握以及对标志性时间的浓墨重彩的描绘”[7]。唐援朝认为,在《红楼梦》中,“他们出生的具体朝代年限的时间刻度作者在故事中有意‘隐去’,叙事因此而淡化了时代背景,让你觉得这些人物既陌生又熟悉,而发生在他们身边的那些故事既离你十分遥远,又那么真切地逼近你”[8]。王富鹏认为,《红楼梦》的“主体故事和石头故事出现了两种完全不同的时间维度:一个是直线式的,依序渐进,清晰明确,易于测度;一个是循环式的,大跨度跳跃,迷离模糊,难以测量”[9]。张洪波认为,《红楼梦》的“叙述时间与情节的回旋性、复调性特点”与20世纪出现的西方现代、后现代小说“有意打乱线性时间秩序的‘时间空间化’创新趋势之间,存在着许多异曲同工的呼应之处”[10]。以上这些专门研究《红楼梦》时间意识、时间问题或时间策略的学者,都看到了《红楼梦》时间语言“模糊化”的特点,但是都没有对《红楼梦》的“去时间化”问题做系统阐释。

根据笔者目前检索到的资料,在《红楼梦》时间语言研究领域,姚文华是第一个引入“去时间化”理论的学者。他认为《红楼梦》“时空交叉结构具有去时间化的特点”,从“作者自云”的忏悔时间,到“女娲补天”的弃石时间,到“灵石动了凡心”的下凡时间,到“空空道人”的抄书时间,再到“当日地陷东南”的故事发生时间,都是“以扑朔迷离的时间表达方式,使故事发生在远古与现在之间的某一个不确定的时间里,其目的就是为了迷失时间”[11]。用唐援朝的话来说,这就是“时间刻度的消解”[8]。姚文华的《红楼梦时空交叉结构与蒙太奇比较研究》,最为可贵的一点是非常明确地指出了《红楼梦》“去时间化”的特点。但是很遗憾,作者除了指出《红楼梦》“去时间化”特点,基本上没有展开论述,只是用短短的250个字作了一个概括化的说明。

为了更全面、更彻底、更深入地探寻《红楼梦》“去时间化”的语言策略,笔者将在姚文华所引入的“去时间化”理论的基础之上,深入探究“去时间化”的概念与内涵,具体分析“去时间化”语言策略在《红楼梦》宏观布局方面的表现,以求教于方家。

二、时空意识的演化和“去时间化”概念的提出

(一)时空意识的演化

早在1957年对甲骨卜辞的研究中,就有学者指出,我们的祖先在公元前3000多年的殷商时期,就已经拥有了明晰的时空意识与观念,“卜辞中的意识形态:第一,最重时间观念;第二,着重空间观念”[12]23-24。《易经》云:“无往不复,天地际也。”[13]49这正是极具中国人思维特点的时空意识。和《易经》的时空意识有着异曲同工之妙的观念是“上下四方曰宇,古往今来曰宙”[14]。孔子在《论语》中也发出“逝者如斯夫! 不舍昼夜”[15]92的人生慨叹。与“日出而作,日落而息”的传统时间秩序不同,人类学家西敏司(Sidney W.Mintz)通过深入加勒比海的、英属殖民地的甘蔗种植园进行研究发现:无论是在田野,还是在车间,也无论是男或女、昼或夜,只要你在甘蔗种植园里工作,那你都必须准时准点去上班。西敏司认为这种在种植园里被高度强调的时间意识“将在日后成为资本主义工商业的核心特征”[16]51。刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)更加明确地指出:“时钟,而非蒸汽引擎,才是现代工业时代的关键机器。”[17]14

如果说,以上文献反映出来的是时间意识从古到今、从中到外的演变以及人们对时间的认识过程,那么这个演变和认识过程所反映的应是时间意识“从弱到强”的规律。如果把马克思提出“用时间消灭空间”的观点作为标志性节点,那么这个标志性节点将预示着这种“从弱到强”的时间意识研究领域的重大转向。马克思是这样认为的:“资本越发展,从而资本借以流通的市场,构成资本空间流通道路的市场越扩大,资本同时也就越是力求在空间上更加扩大市场,力求用时间去更多地消灭空间。”[18]33马克思关于“用时间消灭空间”的观点,不但为人们在时空关系与时空意识方面提供了全新的思考视角,而且让经济学、新闻传播学、文化学、文学等不同领域的学者都从中汲取了营养成分。

(二)“去时间化”概念的提出及其内涵

美国人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)在2006年出版的《文化的阐释》中首次明确提出了“去时间化”概念。格尔茨对时间意义有着独特理解,他通过对巴厘人文化经验的研究与阐释,认为时间主要有三重文化意义:一是现在的时间维度,主要是指由正在消失的、当前的、亲密的同伴关系所引起的切身体验;二是过去的时间维度,是指由过去的、先辈的、决定性的思考所引起的切身体验;三是未来的时间维度,是指由未来的、后代的、可塑性的、具有预见性的思考所引起的切身体验。[19]459-460

在时间的三重文化意义中,第一重意义偏向现在的时间,具有“共时性”特点,但冯黎明认为:“现在的欢乐、幸福将随时间的演进而消逝。”[20]后两重意义偏向过去或未来的时间,体现的是时间的线性流逝过程。格尔茨研究发现:巴厘人考虑得更多的是正在消失的、具有亲密关系的、当前的、纯粹的同代人在相遇过程中所产生的纯粹“共时性”。在这里,“共时”所指的是:时间向度并不确定地指向某一准确的时刻,而是指向某一段时间,即人们正在共同进行某项或某几项活动的时间段落。其实,这就是格尔茨所明确提出的“去时间化”的时间概念。

“去时间化”概念的内涵,就是“不去关注现在是什么时间,不去计算时间的流逝,也不去强调流逝了的时间的唯一性和不可逆性,而是对时间在人类经验中所展现出的特性和意义进行标识和分类”[21]。这就告诉我们,对于某些具备跨时空共享意义的事件,我们不应该只关注时间的流逝和数字的变化,而应该尝试去描述跨时空共享事件的“共时性”意义,即这个特定时间段落中所具备的特定思想或宗教意义。格尔茨认为:“巴厘人将时间分成有界限的单元,不是为了计算和累积它们,而是为了描述它们的特征,以便表述它们不同的社会思想及宗教意义。”[19]460

三、《红楼梦》“去时间化”语言的宏观策略

(一)神话时间的“去时间化”语言策略

“原来女娲氏炼石补天之时,于大荒山无稽崖炼成高径十二丈、方径二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块,只单单剩了一块未用,便弃在此山青埂峰下。”这是《红楼梦》一开篇就交代的神话时间,但是,“女娲氏炼石补天之时”到底是什么时候呢?按《淮南子·览冥训》中的记载就是“往古之时”[22]97,即极其渺远的远古时间。无论是“炼石补天之时”,还是“往古之时”,都是一个具有一定时间跨度的时间段。因为女娲氏所炼之石多达三万六千五百零一块,所以女娲炼石补天这项活动不是一个时间点,而是一个时间段,这完全符合“去时间化”概念“共时性”的特点,即进行某项或某几项活动的时间段。

在神话时间里,除了女娲“炼石补天”的时间,还有灵石“凡心已炽”后的下凡时间,空空道人从头至尾抄录《石头记》的时间,神瑛侍者在灵河岸上三生石畔每天给绛珠仙草浇灌甘露的时间,以及神瑛侍者与绛珠仙子双双下凡历劫的时间,它们都不是一个时间点,而是一个时间段,由此可见曹雪芹所用的时间表达方式是扑朔迷离的。特别是从灵石被弃之后,到“嗟悼之际”,灵石在青埂峰邂逅一僧一道,这个时间段到底有多长,作者没有交代,读者也没办法知道。但是,正是这种“去时间化”的语言表达方式,为《红楼梦》整个故事的发生设计了一个非常宏大的时间背景。这个背景里的所有时间都只是“往古之时”某一个不确定的时间,作者这样设计的目的,就是为了更好地迷失时间,即为了更好地实现“去时间化”。正是曹雪芹这种“去时间化”语言安排策略,把全书的人物、故事、情节、环境等要素更好地安排在一个更大、更广、更渺远的时间框架里,使这部被称为“百科全书式”的文学作品具备了恒久意义。这也是《红楼梦》历久弥新的秘诀之一。冯黎明是这样评价的:“《红楼梦》开创了一种新的时间知觉,或者说开创了一种新的时间过程理解方式。”[20]

(二)佛教时间的“去时间化”语言策略

讲到《红楼梦》的佛教时间,就不可避免地要涉及一僧一道这两个仙师形象。在整部《红楼梦》中,一僧一道是唯一能够穿梭往来于神话仙界与现实世界的特殊角色。佛教时间下的故事帷幕正是由这一僧一道掀开的。两位仙师“说说笑笑”,由远及近,后来“坐于石边,高谈快论”,石头听了之后,便央求这一僧一道两位仙师携带他到“那富贵场中温柔乡里享受几年,自当永佩洪恩,万劫不忘也”。后来,“又不知过了几世几劫”,空空道人自青埂峰下路过,读到石头上的故事。对于这个时间历程,曹雪芹只以“又不知过了几世几劫”这一佛教时间模糊带过。因为“世”和“劫”都是佛教时间语言里特有的纪时概念。关于“世”的概念,佛教《楞严经》是这样说的:“世为迁流,界为方位。汝今当知,东、南、西、北、东南、西南、东北、西北、上、下为界,过去、未来、现在为世。”[23]158而“劫”这个概念,是梵语“劫波”(kalpa)的省略,唐代释道世著的《法苑珠林》劫量篇述意部的第一句就说:“夫劫者,盖是纪时之名,犹年号耳。”[24]1古婆罗门教认为,“劫”所表达的是“世界生灭一次所经历的时间”[25]2811。“世界生灭一次”的这个“劫”,“等于尘世的43亿2000万年,是梵天神的一日。每一劫标志着世界的一次重新创造,而在这期间还有更小的周期循环相互嵌套”[26]66。佛教一直沿用这个计时单位。无论是“世”,还是“劫”,都极言时间的荒远,都是指极其长远并且难以计算的时间。《红楼梦》里凡是涉及佛教时间,基本上都是用“劫”来度量的。

这里的“世”和“劫”都不是一个时间点,而是一个时间段。由此可见,曹雪芹很好地运用了佛教时间中“劫”与“世”这种极其长远的计时单位,来突出“共时性”的特点,从而强化了《红楼梦》“去时间化”的观念。这样的语言策略与安排,除了带给读者辽阔、渺远、今昔难辨的感觉,更重要的是增加了《红楼梦》的恒久性和神秘性。这是作者自觉运用“去时间化”语言策略所达到的神奇效果。

(三)现实时间的“去时间化”语言策略

《红楼梦》里贾、史、王、薛四大家族兴衰的故事,或者宝黛钗等人爱情纠葛的故事,到底发生在什么朝代?可能大家都不太清楚。细心的读者一定会发现,《红楼梦》一开篇就已经点明:“朝代年纪,地舆邦国,却反失落无考。”但是在《红楼梦》第十三回和第十四回,作者在秦可卿的丧榜上与出殡时明确地点明了“奉天永建太平之国”和“奉天洪建兆年不易之朝”,虚构了“奉天”朝的“永建”“洪建”两位皇帝作为故事发生的时代背景。在第七十八回,作者在《芙蓉女儿诔》中所写的却是“维太平不易之元,蓉桂竞芳之月,无可奈何之日”。这种虚构时代背景,隐蔽具体日期的写法,首先是对我国《春秋》《史记》史传作品时间艺术手法的借用,其次是对唐传奇,对《三国演义》《水浒传》《金瓶梅》等古典小说时间叙事手法(诸如“天宝十载”“元和八年”“大历十年”等表示手法)的继承。但是,这种“去时间化”的策略与写法,又与《三国演义》《水浒传》《金瓶梅》等中国古典小说、世情小说完全不同,因为《红楼梦》中所采用的是一种虚构的朝代与年纪。正是这种别具一格的独特写法与时间策略,使《红楼梦》成为中国第一部自觉而且彻底地与中国古典小说、世情小说传统分道扬镳的长篇世情小说。

不过,很多读者根据《红楼梦》作者所生活的年代是清朝,就想当然地认为整部小说写的都是清朝的故事。红学研究中也有很多附会清朝秘史的解读,比如索隐派、考证派。他们的依据很多,比如《红楼梦》这部小说中,不但有唐诗,有宋词,还有《女四书》《烈女传》《贤媛集》《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》等一系列带有非常明确的年代与作者标志的作品。笔者认为,如果以此为依据把《红楼梦》这部小说所叙述的故事背景确定为清朝,那就没有真正领会作者“何必拘拘于朝代年纪”的真正用意。试想,如果《红楼梦》的故事发生在清朝,那么小说中有那么多、那么精细的人物服饰描写,但是哪个人物所穿的衣服能够与清朝服饰对号入座呢?没有,一个都没有。还有,《红楼梦》中的女子到底是天足,还是裹脚?除了在第七十三回,明明白白地写到傻大姐“两只大脚”之外,《红楼梦》描写金陵十二钗及贾府上上下下所有女子都是对“足”隐而不写的。“足”隐不但是“事”隐,更是“时”隐。这种隐晦的时间语言表述方式,即“去时间化”的策略与写法,除了考虑规避“文祸”,还有一个非常重要的意义,那就是把读者带入一种不知今夕何夕的神秘氛围,而且产生一种于“无时间”处产生“有时间”的具有永恒意义的特殊表达效果。用王蒙的话来说就是既是“无时间”,又是“全时间”[3]299。

(四)人物年龄的“去时间化”语言策略

《红楼梦》里的人物年龄虽然经常出现“十二三岁的光景”“十五岁生日”等比较准确的年龄时间,但是,如果认真去追溯其中一个人物的成长轨迹,就会感觉到人物年龄“扑朔迷离”的特点。例如,甄英莲,她第一回现身的时候是三岁,“倏忽到了元宵佳节”,她在霍启带去看花灯时丢失。这“倏忽”所表达的时间长度是多长?当时甄英莲到底是几岁?书中并没有交代。到第四回门子跟贾雨村介绍甄英莲身份和来历时,却已经是“隔了七八年,如今十二三岁的光景”了,但是,到第七回周瑞家的问她今年几岁了,香菱只是摇头说“不记得了”。第十六回香菱被薛蟠收作妾的年龄是多大呢?作者也没有交代。这种让人物年龄若隐若现的表现手法,笔者也将其归纳为“去时间化”语言策略的一种表现方式。

再看林黛玉的年龄。贾雨村到林府当西宾时,林黛玉只有五岁,在“堪堪又是一载”的时间交代之后,林黛玉母亲亡故。到第三回进贾府的时候,林黛玉似乎是六七岁的样子,但她却让自己做到“步步留心,时时在意,不肯轻易多说一句话,多行一步路”,并且言谈不俗、对答得体。这一切似乎是成人才能有的成熟表现,不太可能是一个只有六七岁的女孩子应有的表现。

薛宝钗的年龄也是如此。第四回进京“待选”,是一个非常重要的年龄标志,但是薛宝钗这一年多少岁,作者没有交代。作者明确交代薛宝钗年龄是在第二十二回,贾母为她过十五岁生日,这也是她到贾府的第一个生日。单从这一细节看,薛宝钗的年龄是很明确的,但是如果回溯第五回薛宝钗到宁府赏梅,再到第十八回“正月十五日上元之日”贾妃省亲,究竟其间经历了三年还是四年,整个过程并没有确切的时间维度。

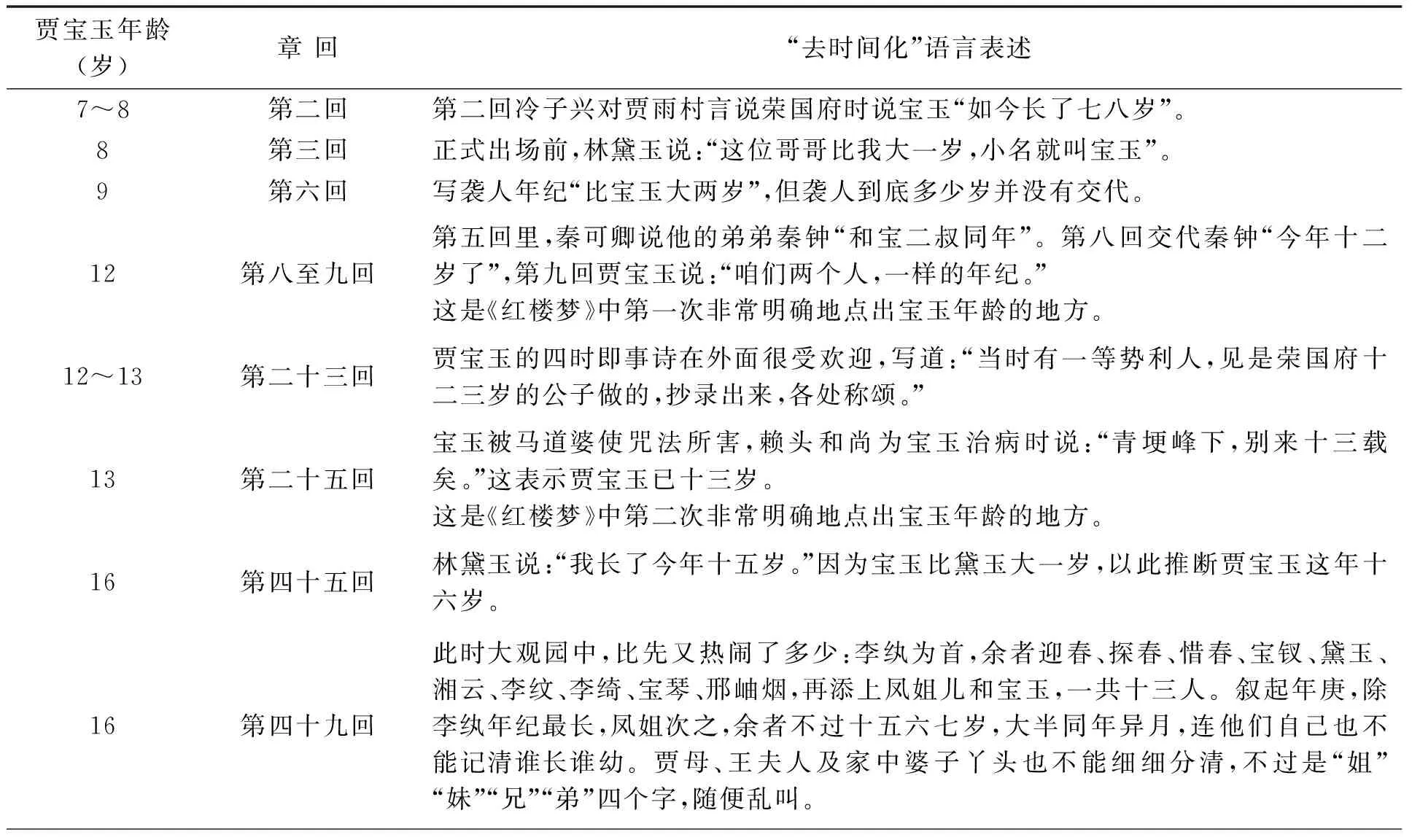

贾宝玉的年龄,更具“扑朔迷离”的特点。关于宝玉的年龄问题,学界一直都有不同的意见。笔者在此通过列表的方式作一个简要的介绍。

表1 贾宝玉年龄所体现的“去时间化”语言策略

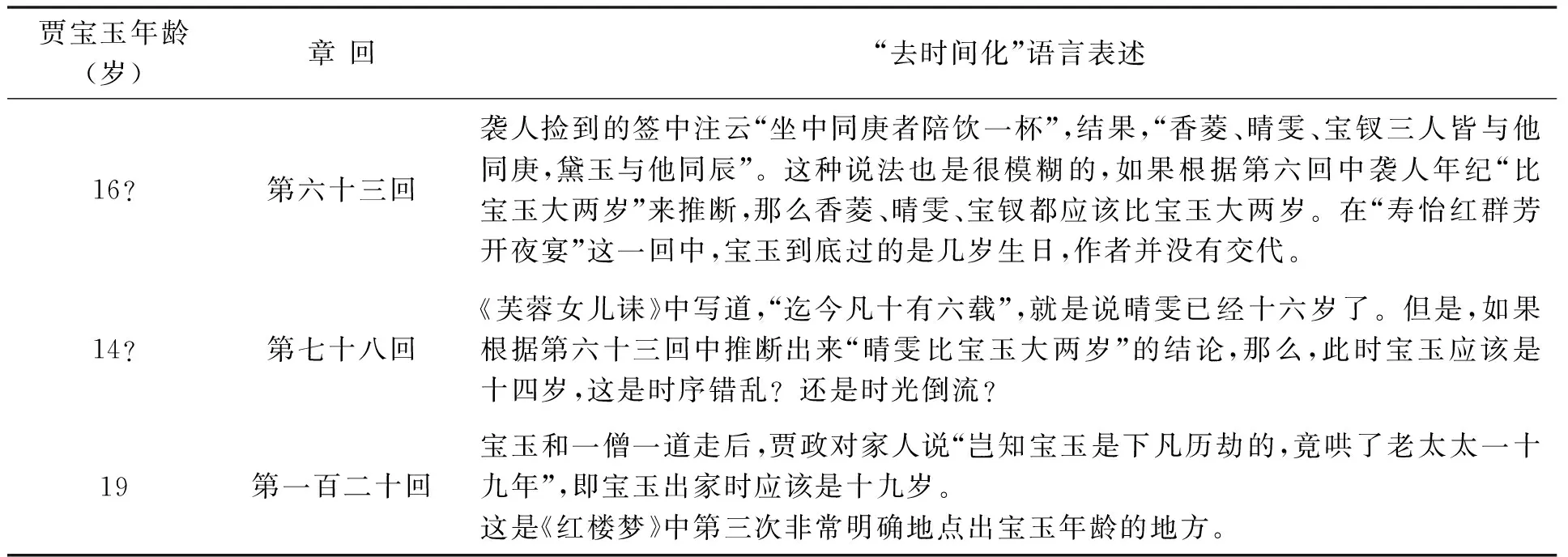

续表1

贾宝玉年龄(岁)章回“去时间化”语言表述16?第六十三回袭人捡到的签中注云“坐中同庚者陪饮一杯”,结果,“香菱、晴雯、宝钗三人皆与他同庚,黛玉与他同辰”。这种说法也是很模糊的,如果根据第六回中袭人年纪“比宝玉大两岁”来推断,那么香菱、晴雯、宝钗都应该比宝玉大两岁。在“寿怡红群芳开夜宴”这一回中,宝玉到底过的是几岁生日,作者并没有交代。14?第七十八回《芙蓉女儿诔》中写道,“迄今凡十有六载”,就是说晴雯已经十六岁了。但是,如果根据第六十三回中推断出来“晴雯比宝玉大两岁”的结论,那么,此时宝玉应该是十四岁,这是时序错乱?还是时光倒流?19第一百二十回宝玉和一僧一道走后,贾政对家人说“岂知宝玉是下凡历劫的,竟哄了老太太一十九年”,即宝玉出家时应该是十九岁。这是《红楼梦》中第三次非常明确地点出宝玉年龄的地方。

宝玉的年龄如此“扑朔迷离”,就连“寿怡红群芳开夜宴”这么重要的场合,也没有哪个读者可以确切地知道宝玉到底过的是几岁生日。这种隐去年龄的时间安排策略,“一方面使得人物的年龄似实而虚,难以细究,另一方面又使得人物的行为举止充满了难以用年龄言说的神秘之感”[4]。正是这种“去时间化”语言策略,使《红楼梦》这部文学巨著不同人物经历时间的“无”,最终化为每个读者亲历时间的“有”。正是“去时间化”语言策略,使《红楼梦》达到如此出其不意、恒久不灭的艺术效果。

(五)时序错乱的“去时间化”语言策略

王慧认为:“尽管《红楼梦》已摆脱了中国古代许多小说以情节连缀成篇、以许多横截面展现人物而不是在时空转换中叙写人物成长经历的方式,但《红楼梦》中的时空设置还是有不少错乱。”[7]这个评价是符合事实的,笔者也认同这个观点。

《红楼梦》的作者不但不拘“朝代年纪”,还完全不拘“年龄时序”。例如,《红楼梦》第六十三回“寿怡红群芳开夜宴”,大家在怡红院为宝玉过生日,并且过得热闹非凡,但是,读者们不知道宝玉过的是几岁的生日。研究者也莫衷一是,有的说是宝玉的十五岁生日,也有的说是十六岁的生日。更离奇的是,读完《红楼梦》,我们竟然都不知道贾宝玉的生日到底是哪一天。《红楼梦》这种隐“时”、隐“年龄”的做法,其实是作者“去时间化”语言策略最出色的运用与实践。

从表1可知,《红楼梦》第六十三回说“香菱、晴雯、宝钗三人”皆与袭人同庚,那么袭人、香菱、晴雯、宝钗都比宝玉大两岁。但是,在《红楼梦》第四十九回就说:“李纨年纪最长,凤姐次之,余者不过十五六七岁”,如果黛玉十五岁的话,宝玉的年龄是十六岁,那晴雯就应该是十八岁了,“余者不过十五六七岁”,这里是不是就出现了年龄错乱的问题了?再往后看,到《红楼梦》第七十八回,作者在《芙蓉女儿诔》中说“迄今凡十有六载”,这里非常清楚地点明晴雯是十六岁。既然晴雯十六岁就死了,那么,第四十九回中所说的“余者不过十五六七岁”怎么解释?这其实就是作者不拘“朝代年纪”,不拘“年龄时序”,甚至故意让“时序错乱”最有力的明证。张竹坡在《批评第一奇书〈金瓶梅〉读法》中指出:“故特错乱其年谱,大约三五年间,其繁华如此。则内云某日某节,皆历历生动,不是死板一串铃,可以排头数去。而偏又能使看者五色迷目,真有如挨着一日日过去也。此为神妙之笔。嘻,技至此亦化矣哉!真千古至文,吾不敢以小说目之。”[27]36-37张竹坡对于《金瓶梅》叙述时间与人物年龄时序错乱的问题,所持的是“不敢以小说目之”的赞赏看法,并认为这是《金瓶梅》的“神妙之笔”。

笔者认为,《红楼梦》的时序错乱并不仅仅是曹雪芹的“神妙之笔”。时序错不错乱并不是作者关注的焦点,时光倒不倒流也不是作者关注的对象。《红楼梦》这种乱“时”、乱“序”、乱“年龄”的笔法,正是作者隐“事”、隐“时”、隐“年龄”笔法的延续,其目的是告诉读者不要“关注现在是什么时间”,也不要“计算时间的流逝”,更不要“强调流逝了的时间的唯一性和不可逆性”,而是让读者知道“这个时间是宝玉的生日”,“那个时间是晴雯的忌日”,这个时间在小说主人公的经验中是有其“特性和意义”的重要时间节点与时间段。曹雪芹在第一回就已非常明确地说明了自己的创作主张:“不过只取其事体情理罢了,又何必拘拘于朝代年纪哉。”这种只取“事体情理”,不拘“朝代年纪”、不拘“年龄时序”的手法,才是《红楼梦》的“神妙之笔”,是作者自觉运用“去时间化”语言策略最出色的体现。

综上所述,《红楼梦》“去时间化”语言宏观策略的出色运用,在小说中的神话时间、佛教时间、现实时间、人物年龄、时序错乱等五个方面均得到了很好的印证。这不但是曹雪芹在悼红轩中对《红楼梦》“批阅十载、增删五次”的最为重要的智慧结晶,而且是《红楼梦》这部“百科全书式”的文学巨著经久不衰、历久弥新、百读不厌的秘诀之一。

[1] 郭孔生,佟晓彤.《红楼梦》的易学意蕴研究[J].河南教育学院学报:哲学社会科学版,2016(3):7-14.

[2] 韩石.中国古典家庭小说的三种历史时间形式[J].明清小说研究,2008(2):31-40.

[3] 王蒙.红楼启示录[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[4] 李英然.《红楼梦》的时间叙事策略[J].红楼梦学刊,2013(2):182-200.

[5] 应磊.“劫”遭逢现代计时器:《红楼梦》的时间意识与焦虑内核[J].汉语言文学研究,2014(1):13-24.

[6] 杨芳.《红楼梦》与《源氏物语》三类线性时间叙写[J].日本问题研究,2014(5):57-66.

[7] 王慧.《红楼梦》里的时间与空间:以大观园为中心[J].红楼梦学刊,2007(6):165-184.

[8] 唐援朝.论《红楼梦》的叙事时间[J].西北师大学报:社会科学版,1995(3):28-33.

[9] 王富鹏.论《红楼梦》的双重时间维度:兼论石头故事与主体故事所形成的文本结构 [J].曹雪芹研究,2015(4):74-82.

[10] 张洪波.《红楼梦》中的叙述时间问题[J].红楼梦学刊,2009(5):320-335.

[11] 姚文华.红楼梦时空交叉结构与蒙太奇比较研究[J].电影文学,2008(14):114-115.

[12] 侯外庐,赵纪彬,杜国庠.中国思想通史:第1卷 [M].北京:人民出版社,1957.

[13] 楼宇烈.周易注校释[J].北京:中华书局,2012.

[14] 张京华.庄子的宇宙定义及其现代意义[J].中州学刊,2000(4):83-87.

[15] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980.

[16] Mintz S W. Sweetness and Power:The Place of Sugar in Modern History[M].New York:Penguin,1986.

[17] Mumford L. Technics and Civilization[M].New York:Harcourt,Brace and Co.,1934.

[18] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第46卷下册 [M].北京:人民出版社,1979.

[19] 克利福德·格尔茨.文化的阐释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,2006.

[20] 冯黎明.古典人生哲学的解体:论《红楼梦》的时间意识[J].湖北民族学院学报:社会科学版,1994(4):70-75.

[21] 王晶.“去时间化”:媒介时代的共享观念[J].东南传播,2011 (6):47-49.

[22] 淮南子[M].顾迁,译注.北京:中华书局,2009.

[23] 楞严经[M].赖永海,杨维中,译注. 北京:中华书局,2010.

[24] 释道世.法苑珠林校注:卷一 [M].周叔迦,苏晋仁,校注.北京:中华书局,2010.

[25] 释星云,释慈仪.佛光大辞典[M].高雄:佛光出版社,1989.

[26] 吴国盛.时间的观念[M].北京:中国社会科学出版社,1996.

[27] 张竹坡批评第一奇书《金瓶梅》[M].王汝梅,李昭恂,余凤树,校点.济南:齐鲁书社,1991.

1006-2920(2017)05-0001-07

10.13892/j.cnki.cn41-1093/i.2017.05.001

郭孔生,广州南洋理工职业学院通识教育部副教授(广州 510925)。

2017年广州市哲学社会科学发展“十三五”规划课题“《红楼梦》‘去时间化’语言策略研究”(2017GZGJ56);2015年广东省高职院校文化素质教育教学指导委员会高职文化素质教育教学改革项目“中华优秀传统文化教育研究——以《红楼梦》的德育研究为例”(WHSZ15YB006)。

(责任编辑范富安)