河南新乡囤鼓制作与传承方式考察

2017-11-01焦翔宇

焦翔宇

河南新乡囤鼓制作与传承方式考察

焦翔宇

河南新乡孟营李家囤鼓是河南地区囤鼓的典型代表,其工艺流程保存完整且独具特色,具有珍贵的功能性、审美性与研究价值。新乡囤鼓制作流程主要包括选料、锯鼓板、烤焙鼓板、拼合鼓壳、安装把手、制作鼓面以及打磨与装饰等步骤。李家囤鼓制作技艺的传承方式包括父子相传与师徒相传两种,其中前者是囤鼓工艺传承的主要方式。

囤鼓;民间工艺;河南新乡;制作;传承;变异性

一、导言

河南新乡赵堤村大鼓又称中州大鼓或中州大咚鼓,是新乡地区独有的表演形式。据碑刻记载, 中州大鼓始于明朝万历年间, 至今已有400多年的历史。“公元1574 年, 村民捐资置鼓数面, 以击鼓为乐,助民之威,破敌之胆,抗匪拒寇。清咸丰年间,村民张万坤置鼓、铙﹑镲, 组织天爷会、火神会、天地会三个鼓队,并创作了天唿雷炮鼓歌。民国初年,增添娱乐设备,建立鼓会,每逢年节祭祀都以击鼓奏乐助兴。”[1]最初,大鼓只是群众捉贼、擒盗、抗匪的信号工具,只有鼓,没有镲,用瓦砾来替代镲。大鼓后来发展为乐器。时至今日,大鼓已濒临灭绝。2007年,河南省人民政府批准的第一批河南省省级非物质文化遗名录中,中州大鼓名列其中。[2]

大鼓又称大囤鼓,其名称据造型而来,是鼓类表演的主要乐器。其中“囤”具有粮囤之意。鼓的形状中间大两底小,放在地上如粮囤一样,故称为“大囤鼓”;“囤”又作“墩”,因其形又与古代建筑当中柱子下面连接的石墩极其相像,故也被叫作“大墩鼓”。为简洁起见,下文一律简称“囤鼓”。

囤鼓不如中州大鼓为人所熟知,但囤鼓作为民间文艺节目中的主要打击乐器,具有重要的文化意义。囤鼓响亮的音色配上鲜明的节奏,可以表达出高涨的热情,制造出欢腾的气氛。山西省非物质文化遗产——陵川县的“五鬼盘叉”和长治市屯留县的“瞪眼家伙”,也用囤鼓伴奏。除了担当表演载体,囤鼓还供游客参观游览与装点门面,年代久远的囤鼓还具有珍贵的文物价值。

囤鼓以朴实的风格与独具特色的形式为发展和弘扬传统民间文化做出了贡献,了解囤鼓对于认识传统民俗文化具有重要意义。囤鼓工艺是我国民间匠作工艺中的一颗闪耀的明星,但由于工业文明等各种因素的影响,已濒临灭失。考察其工艺流程及传承历史对于了解和研究地域民风民俗活动,保护濒临失传的民间手工工艺具有重要作用。

本文以孟营李家囤鼓制作工艺为个案,从民俗学的视角,以第一手田野调查访谈资料为主、文献记载资料为辅,研究囤鼓制作的具体工序、使用工具、传承与保护等问题。

二、河南新乡囤鼓制作流程与工艺

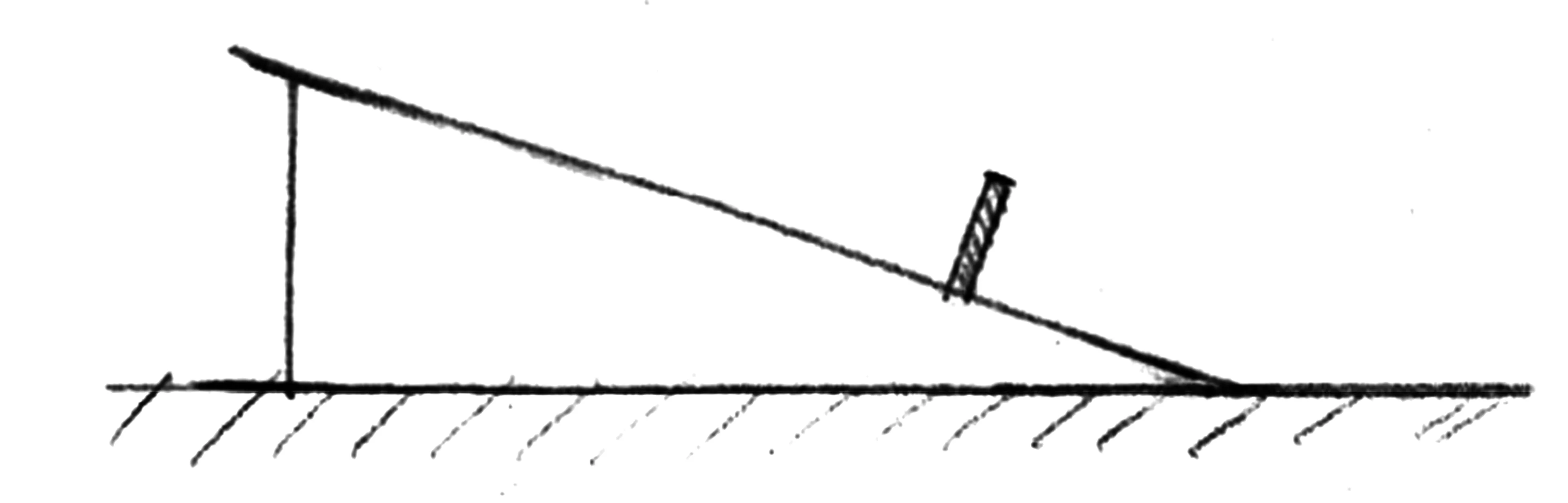

《清俗纪闻》中记载,“大鼓鼓身褐色,鼓皮﹑鼓座黄色”[3]539(图1)。虽仅有配图和一句话,但足以说明大鼓在清代的基本形态颜色及其法式。

2013年2月12日,笔者对河南省新乡市唯一囤鼓匠作户李文发一家进行了访谈,获得了囤鼓制作工艺及传承的翔实资料。

图1 大鼓形态①

①图片出自日本中川忠英编著、孙玄龄翻译的《清俗纪闻》,中华书局2006年版,第539页。

据李家长兄李文发口述,李家制鼓历史悠久。其家族第一代从事制鼓的人出生于道光三十年(1850),此后其家族一直在新乡一带制鼓,承接今新乡市四区八县范围内的囤鼓制作工作。淇县云梦山庙宇中,浚县东、西山上均保存有李家制作的大囤鼓。此外,少林寺门前摆放的大鼓也是李家先祖所制。这些囤鼓见证了其安置地的兴衰变迁,已超越了其原有的物质功用,具有重要的历史意义。

囤鼓由小到大有二尺一寸、二尺四寸、二尺六寸、二尺八寸、三尺。这里的数据均指鼓面直径,鼓肚的最大直径要更大。鼓身最大直径与鼓面直径相差的数据,根据制鼓匠亲身经验制定成规并沿袭至今。当然,还有三尺二寸的,但这类大鼓只有李文发父祖辈制作过,到了李文发这代已经没有实际制作经历。不过,制造的基本原理没有尺寸上的差别,大小囤鼓都适用。

囤鼓的制作程序较为复杂,基本包括选料、加工和组合三部分。每步程序需主观决定的细节较多,并非每项操作都有精确的模具作为比照,而是需要工匠经过长期实践与揣摩,最后达到如庖丁解牛一样将制鼓过程烂熟于心,手到擒来。根据访谈内容,下文具体阐述囤鼓的制作流程,将不同制作环节运用的不同工具在具体制作程序中也逐一介绍。

(一)选料

制鼓要用到的材料主要包括木头、钢丝铁丝、牛皮、铜钉等四类。木头是鼓身的主要材料,金属主要用于制作鼓的把手和安置在鼓肚内的鼓胆,牛皮是制作鼓面的基本材料,钉子承担固定牛皮鼓面的重要任务。囤鼓材料的选择至关重要,关系到与之衔接的下料环节,并对成鼓质量有直接影响。

1.木料的选择

在木材种类上,制作囤鼓应选用质量上乘的木料,如桑木与河南本地的黑槐木。使用优质木料制作的囤鼓,耐敲击、易存放。较为柔软、容易变形、有虫蛀现象或组织结构疏松易散的木料,无法安装零件、打磨,即便成鼓,也会影响使用。李家制鼓,多为来料加工,通常由客户选择木料与牛皮送到作坊并交纳定金,其风险由买家承担。但也有客户委托工匠选料的交易,李家一般会选择桑木与黑槐木。选择桑木与黑槐木既不会过分奢侈,又能保障质量,由此可见李家的智慧与诚实。

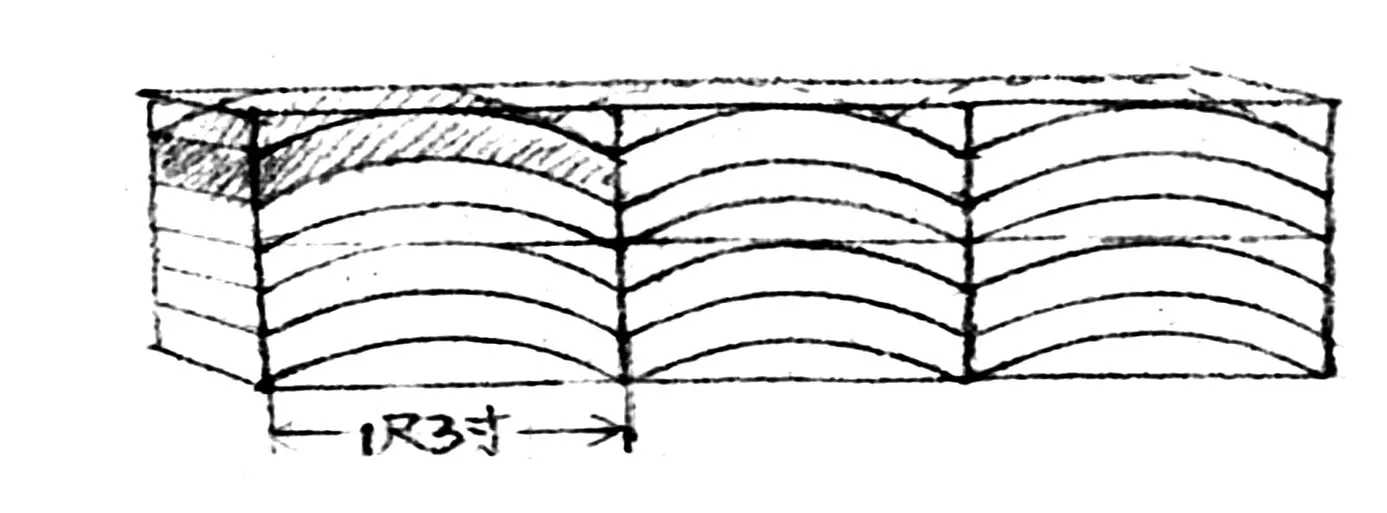

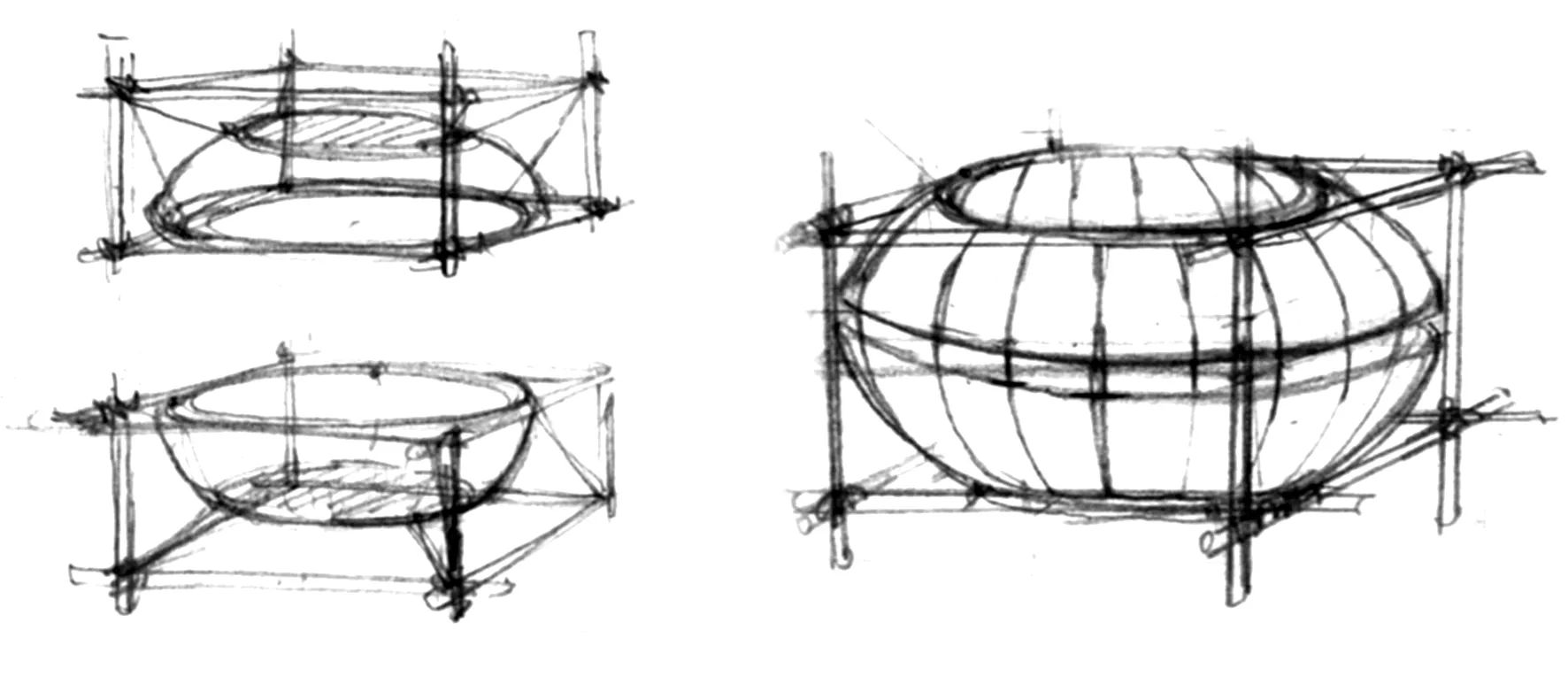

木料选择除材质外,形状也至关重要。木材直径最小应允许裁出一块鼓板的宽度,即三寸左右。单根木料越粗越好,越弯曲越好。粗能产出更多鼓板,弯曲则可以从有限的体积内裁出更少边角料,从而使木料得到最大限度的利用。鼓板是构成鼓身的重要部件。鼓身由多块鼓板拼合而成。与木桶的桶壁所用木板不同,鼓板不论正视、侧视还是俯视均呈对称的弧形。每块弧形鼓板的高度为一尺二寸或一尺三寸(图2)。一面大鼓所用的鼓板的数量无须事先精确计算,而是拼接时根据鼓板实际的大小进行相应的补充或裁剪。

2.牛皮、铜钉等材料的选择

制作囤鼓用的牛皮应尽量使用牛的脊背到大腿的一整块皮料。牛背上的皮较为平整光滑,且韧性很强,在厚度、坚实程度上是囤鼓鼓面的首选材料。相比之下,同样是整料,牛肚子上的皮既难切割,又常常存在尺寸不够、质地欠佳等问题,影响鼓面与鼓壳的契合,并可能导致敲击声音缺乏力度,效果并不理想。

大小囤鼓固定牛皮鼓面时使用的铜钉也有一定差别。小鼓用的是普通的铜钉,大鼓因在结实程度上要求更高,要使用特别定做的铜钉。这种铜钉在新乡本地没有生产,须到其他县专门的铁匠户家购买。李文发说:“买这种钉子,要坐火车到山西省长治,然后转车至运城的老松山脚下的石泰仪村。村里人都掌握铁匠手艺,随便找一家,只要说出囤鼓的尺寸,他们就会给你现做相应大小的鼓钉。”为等待大批订购的钉子,李家鼓匠通常会在该处居住一个星期左右。“家里所有大囤鼓的钉都是从那儿买的,咱们这里基本没有人知道,也没有人做。”除鼓钉外,鼓身安装的提手铜环等零件,也都需要从专门的制作人那里购买。囤鼓部件制作工艺分布松散,无法形成聚集分布。相比较而言,小鼓所需的普通铜钉和固定鼓板用的铁丝要求不高,通常可以在居住地附近购买。

图2 鼓板木料分布①

①本图为将一段木材放倒,图中多层重叠的弧面为鼓板的侧视图,鼓板直立时的高度约为一尺三寸。本图为笔者绘制,下文如无说明,图片均为笔者绘制。

(二)锯鼓板

选出材料之后,便进入加工环节。

第一步,切割木材。如前文所述,鼓板的形状较为特别,基于这种情况,首先需要将整根圆柱形木料纵向削去四面的弧面,得到一根长方体的木柱,如图2。根据所需鼓板的高度将木料分段,每段的长度就是鼓板的高度。

第二步,用笔在木料上画弧线。所画弧线就是所需鼓板的弧度,弧线间的距离就是鼓板的厚度。木柱的两个相对的侧面所画弧线须完全平行并条条对应,再将它们用画在上下底面上的直线连接起来,得到鼓板在木料上的初始形状。这些线条为两人相对而坐锯鼓板提供了参照。需要说明的是,画弧线并非没有标准,随意为之,每个尺寸的鼓对应的鼓板弧度都不相同。为此,李家先祖制作了数个专门的模具来确定鼓板弧度。

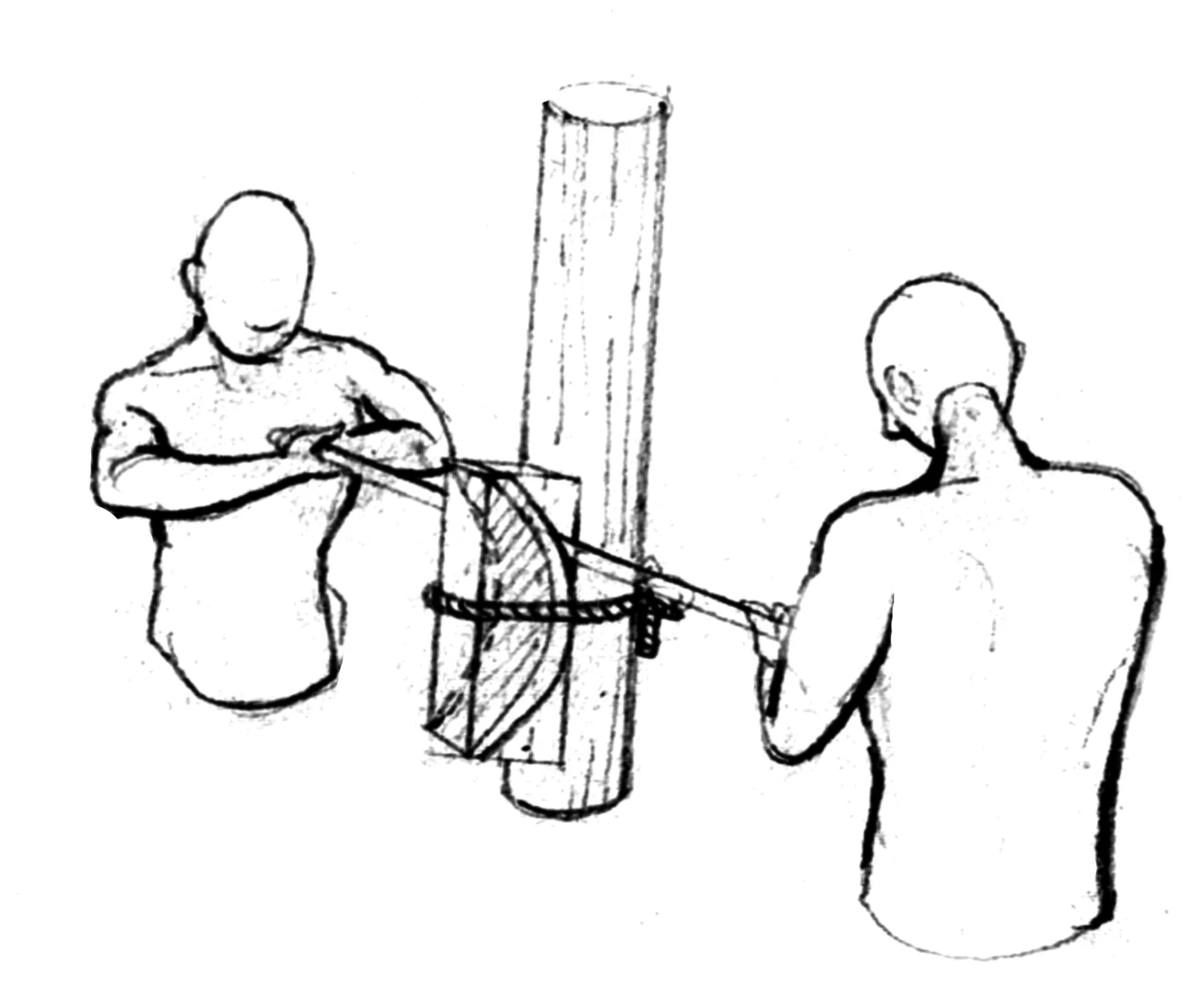

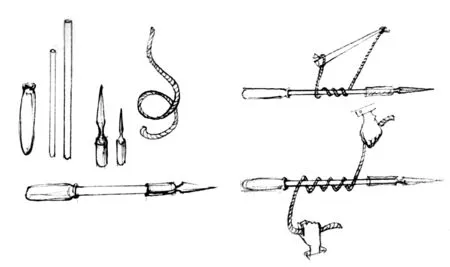

第三步,按照所画弧度用锯子锯出鼓板(图3)。下锯时,将木段纵向固定在树上或结实的柱子上,两个人围绕木段相向而坐,每人拿住锯子的一端,将锯子沿着所绘弧线自上而下相互推拉,当锯到木段的中间,也即鼓板的中间时,将整段木料倒置并固定,重复同样的锯法,直至鼓板锯成。若一根木材只能锯出一块鼓板,则该鼓板完成后,可将其作为其他木材画线的模板,以保证每块鼓板尺寸相同。大多数情况下,同一根木料上可以锯出多块大小相同的鼓板,板与板相互贴合。锯鼓板是一项极其考验眼力、耐力与协作能力的技术活。

图3 锯鼓板

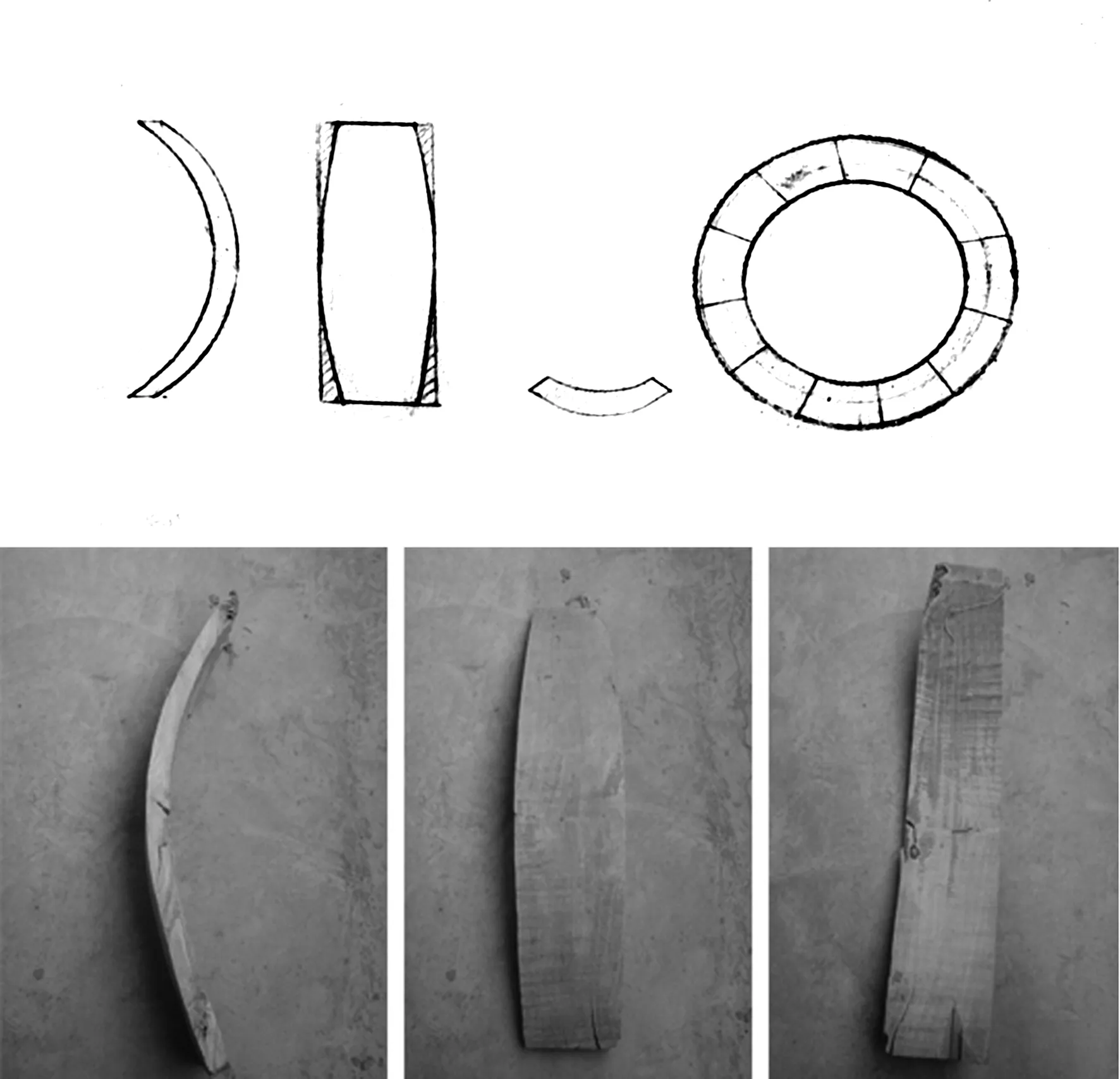

鼓板的大体形态锯好之后,需要对其进行边缘加工。鼓肚形状是多块鼓板围成的圆形,如果不把鼓板与鼓板相结合的边锯成倾斜的,那么拼成的就会是一条长长的弧形板,而不可能形成一个圆圈。此外,由于鼓面的周长小于鼓肚的最大周长,鼓板的上下底边围成的周长也小于鼓板围成的最大周长。因此,一块鼓板的上下底边也需要小于它中间的弧边长度。只有这样,才能围成一个两底小、中间大的鼓壳来,如图4(手绘部分从左到右分别是鼓板的侧视图、正视图、俯视图和拼接成完整鼓壳后的俯视图)。

磨光鼓板的边缘需要用到卧刨。卧刨由三块木板组成,呈直角三角形。卧刨刨刃极短,位于斜面木板的中下部,角度恰好与斜面垂直,如图5。使用卧刨的主要特点是刨不动,人拿着木板在刨上沿着斜面的方向来回推拉,使之与刨刃轻轻摩擦,使所摩擦的部分更加平滑。锯鼓板时,人须站在卧刨高高架起的一端,将鼓板的侧棱对准刨刃推拉,使鼓板的两端更窄,且两条侧棱呈均匀的弧形。推板时要检查板与板的吻合程度,以对鼓板的精确度做出准确判断。

图4 鼓板外形图与李家鼓板照片

(三)烤焙鼓板

烤焙鼓板是将锯成的鼓板放在专门制作的烤箱里面进行烘干使其定型。木料成型后如果含有水分就极容易变形,因此,烤焙是鼓板成型之后的一道必经工序,也是重要工序。用砖头垒成四边高度相同的箱形,上方搭上几根金属棍,便搭成一座烤箱。将锯成的鼓板一层一层摆放在烤箱金属架子上,烤箱下部放上锯末点燃。烘烤时,要常翻动鼓板使其受热均匀。李文发说,若用旺火烤焙鼓板,轻则熏黑鼓板,重则点燃鼓板;锯末燃烧只是轻微地起些烟雾、温度适中,既能确保鼓板均匀受热定型,又没有烧毁鼓板的危险。

(四)制作鼓壳

鼓板完成之后,需要拼接吻合粘固成圆形的鼓壳。黏合过程中,固定好鼓板的位置是鼓壳整齐与牢固的前提。因此,用以固定位置的模具——鼓胎,是保持鼓板拼合造型与顺序的重要工具。鼓胎造型如图6所示,分成上下两个对称的部分。将其拼合在一起后,整体外形好似一个正方体框架中嵌套一个木质鼓形内胆。但是,当拼合上下两部分时,两半内胆并不是完全对接的,而是留有一条较宽的缝隙,用于将木胆内的鼓板用铁丝固定。据李文发口述,李家也使用过只有下半个内胆的鼓胎。不论有无上半个内胆,鼓胎的作用都是固定与安放鼓板。

图5卧刨基本造型

图6 鼓胎上、下两部分以及鼓板黏合的造型

制鼓壳时,选择相互之间吻合程度较好的鼓板摆放在下半个鼓胎里,用胶水逐个黏合牢固。 据李文发回忆,为了防止黏合时弄错顺序,他还在摆好鼓板之后用笔将鼓板按顺序编号并轻轻写在板上。上胶时先拿起两块相邻的鼓板,将其相接的棱上涂上胶水粘好,放下这两块板,再拿起其中一块相邻的板,上胶并与已经粘好的鼓板小心合拢,以此类推,按顺序粘好所有的鼓板。黏合牢固后,可以解开用以固定的铁丝,将外层的木结构拆卸,里层木质鼓胆取出,分开安置,较为节省空间。

刚刚黏合好的鼓壳不能直接拿出,须用铁丝编成的环在鼓身上套紧固定以防止鼓板开胶、鼓壳散架。这道工序称为上箍。“箍”用两到三根铁丝拧成,将它套在囤鼓鼓壳最宽的部位稍微偏上的位置,并用小铜钉在其两侧固定。此步完成之后,将鼓胎底朝天翻过来,以同样的方式固定另一个箍,使它与第一个箍对称围绕在鼓壳横剖面线的上下,如同以赤道为轴呈对称的两条纬线。李文发讲述了将铁箍箍在上述位置的原因:固定在靠近鼓肚最宽处的上方,待绷紧鼓面时即使鼓壳被挤压而稍微向内收缩,只需拔出钉子,将松动的铁箍下挪,再次固定即可。

上箍完成之后,取走鼓胎,用刨、削刀将整个鼓身修理平滑,将鼓壳的上下底边裁齐修平。打磨过程中仍要保留铁箍,直到鼓皮固定后,方能取下。

(五)安装零件

1.装鼓胆

鼓胆(不同于上文中鼓胎的组成部分),是安装在囤鼓内部的弹簧一样的装置。李文发说,尺寸较小的囤鼓,一根鼓胆就足够了;大鼓一般装有两根鼓胆,相对着水平固定在鼓壳内部两端,但互相不可触碰;万一缠在一起,就无法发出响声了。鼓胆的造型、安装位置等并没有特别严格的要求。李家囤鼓的鼓胆通常是从铁匠那里购买来的,有时候也会自己制作。其做法大致是用一根铁丝螺旋缠绕另一根铁丝,并将它们的一头固定在鼓内。一面鼓中放置两个位置相对称的鼓胆。敲击囤鼓时,鼓中的弹簧形装置便跟着震动,发出响声。即便是拎着鼓走路,里面的装置也会随着步伐铃铃作响。铃声与鼓声的单调笨重互补,有利于避免息鼓后的突兀收声,为演奏增添别样韵律。

2.钉把手

囤鼓的把手,方言作“鼻儿”,是手提的位置。把手的组成包括一根两头尖利的铁条和一个与之串联的铜环。这套装置可以购买,也可以自制。作为固定铜环的铁条,通常是自制的。用铁条穿起铜环,弯折铁条使它的两个尖头对齐,用小钻钻透鼓壳,轻轻将铁条重合的两个尖端从外塞入,再将鼓壳内部的铁条向两边分开,弯折拧紧,完成一只把手的固定。一面囤鼓要固定四只把手,两只一组,组与组以鼓心为中心对称分布在鼓的两边,同一组的两只把手之间相隔约四指的距离。

图7 扑啦钻及其用法

在这道工序中,李文发得意地向笔者讲述他引以为豪的发明——扑啦钻。扑啦钻是安装“鼓鼻儿”前钻孔用的工具。之所以叫“扑啦钻”,是因为拉钻的时候发出“扑啦”的声音。扑啦钻的结构分为钻柄、钻杆、钻头与钻绳四个部分。这四部分可以拆散。钻头有不同种类,根据所钻材料及钻孔目的不同而更换。钻杆有两根,一根较长,连接钻柄;另一根稍短,与钻柄垂直,用钻绳的两端加以固定。钻绳蛇形缠绕在长钻杆上,两头固定住短钻杆。一人使用时,一手操作短钻杆,一手把紧钻柄,较为省力;两人使用时,去掉短钻杆,由一人紧握钻柄不动,另一人两手分别抓住钻绳的两头此进彼退,带动长钻杆的转动,使钻头发力钻孔(图7)。李文发说,扑啦钻与普通的钻最大的区别在于它的结构:普通的钻一人手拿钻柄旋转打孔,时间一长既枯燥又容易疲劳。扑啦钻将推钻与旋转钻头的任务分派给不同的人,不仅巧妙地利用了人力资源,还将乏味的工作变为亲人间相互交流增进感情的趣味游戏。在李家以制鼓为业的时代,家中不论长幼,均参与制作活动。对于制作工具的创造性发明,不仅是提高效率的要求,也包含着一定生活情趣。待完成了零件的安装,就可以暂时将完工的鼓壳放在一边,处理用于制作鼓面的牛皮了。

(六)处理牛皮

确定好鼓面的实际大小后,用笔在整块生皮上画出一个比实际鼓面半径长出一寸半的同心圆,并沿着轮廓裁下。长出的部分是为固定鼓皮留出一定边料。然后,将裁好的牛皮“推里”。推里,即用刀割去牛皮内表面的肉。皮肉分离操作起来相对容易,无须经过特别辅助程序。相比之下,要彻底刮净牛皮表层的牛毛却有难度。牛毛的粗细、长短不一,并具一定韧度,如果直接使用锋利的刀刃刮,则很有可能割破牛皮。鉴于此,煮牛皮便成为一个软化牛毛、保护牛皮的必经工序。李家煮牛皮,通常在地面搭建临时的架子烧锅,称为“搭地锅”。地锅应该足够大,可以容纳整块牛皮,并保证牛皮在煮的过程中自由翻滚、均匀受热。水温烧至四十五度左右,放入牛皮。牛皮煮至六七成熟后捞出。煮得不够熟,牛皮无法被完全“拉”开,不利于牛皮发挥韧性,成鼓后容易被敲破。煮得过熟,会使牛皮越“拉”越松而失去弹性,而且,牛皮被风干之后过于纤薄,成鼓后经不起大力敲击。总之,把握水温与加热时间,在处理鼓皮环节中特别重要。煮好的牛皮打捞出来后,用麻布制成的口袋包裹起来闷一会儿,避免其变凉变硬,难以褪毛。刮毛是牛皮处理的最后一道工序。经热水煮过的皮料表层毛发更加柔软,容易刮除,用刀背即可将它们轻轻推去。刀刃锋利,容易划破牛皮,因而不能用刀刃刮牛毛。至此,一块牛皮鼓面即处理完毕。

(七)固定鼓面

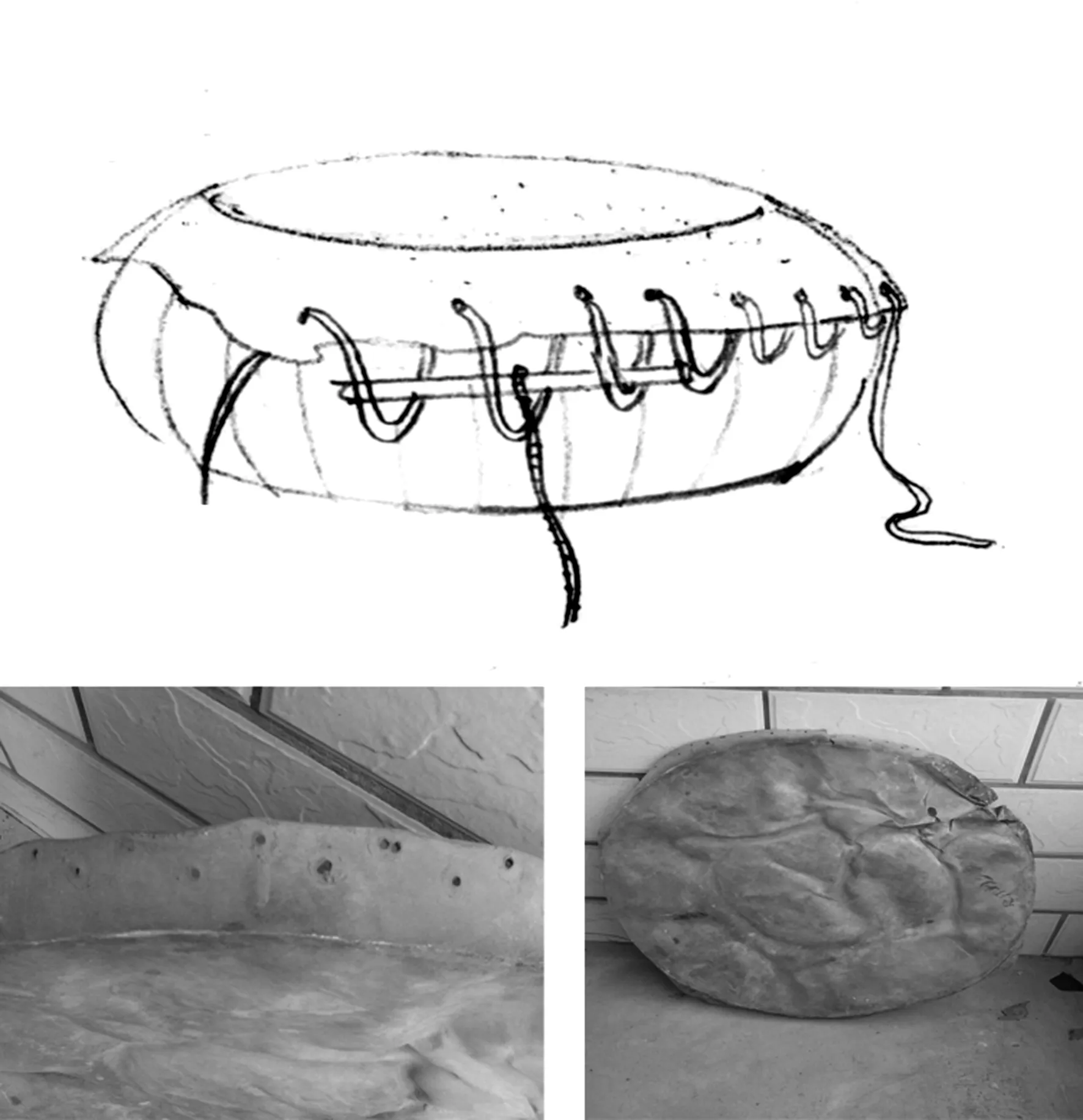

1.安置八挂撑

固定鼓面的工具八挂撑,应为李家原创,是安装鼓皮的基座,因其用途与形状得名。“挂”是挂绳的意思,“八挂”则是指八个挂绳的方向。八挂撑是自制的固定鼓皮工具。用四根木柱搭成“井”字形,将木柱的四个交叉点用绳子固牢。在“井”字的下面垫上砖头,使木架与地面保持一定距离,便于在“井”的八脚上捆绳。在“井”口上摆一两块较大的平滑石头压稳,在最顶端摆上一张圆形桌面一样的厚木板,用于安置鼓壳。

2.上摽、紧摽、试音

将粘好的鼓壳放置在八挂撑上,蒙上处理好的牛皮,就可以开始上摽工序。上摽所需工具除八挂撑之外,还包括麻绳,大小号摽棍各八根。摽棍多为削制等长的树枝,大号摽棍长40厘米,直径8~9厘米;小号摽棍长度在30厘米左右,直径为4厘米。上摽主要分为以下两个步骤。

图8 穿绳方法及李家鼓面图

打孔穿绳。在牛皮的边缘上均匀地打孔。李家规定,孔的数量最好为双数且是八的倍数,以便固定在八挂撑的八条腿上。一面鼓皮最少打十六个孔,也可以根据所制囤鼓的尺寸增大而增加。将一根麻绳松弛地沿蛇形穿过所有的孔,每两个孔之间留出的绳长应能通过四指,用于插入小号摽棍(图8)。

摽棍紧绳。首先,将八根小摽棍分别对准“井”的八条腿,插入相等数量的绳脚,在棍的中间系上麻绳,并将麻绳另一端在八挂撑的腿上固定紧。其次,用大号摽棍拧紧八根麻绳,拉开鼓皮。为了保证鼓面八个方向上受力均匀、伸展程度相同,这个步骤需要八人合作。八人分别站在八挂撑的八条腿的位置前,手拿一根大摽棍,将棍穿过面前的麻绳,双手把住大摽棍的两端,水平旋转。绳子随着大摽棍的运动像拧麻花一样旋转绷紧,牛皮渐渐延展(图9)。在上摽过程中,为使鼓皮得到最大限度的扩张,家庭成员通常都参与按压鼓皮,体重较轻者可以爬上鼓面蹦跳,以把鼓皮跳松,方便上摽作业。这个活动称作“踩鼓”,是每一个李家成员年幼时都经历过的激动人心的游戏。

图9 上摽紧摽

在上摽过程中,上摽者通常用手敲打鼓面进行试音。李文发说,一面好鼓,敲起来应当既清脆,又有一定长度的余音。如果发音如同击打布料,则说明鼓皮太松,应继续拉伸;如果鼓皮敲起来发出“嗒嗒”的急促声响,并且没有回音,则说明鼓皮固定得太紧,需要适当放松摽棍,让鼓皮恢复一些弹性。

3.画线、钉钉、裁边、解绳

鼓皮被拉伸到合适的程度,就要用钉子将其固定在鼓壳上。钉子在鼓的侧面排列成上下两排,上排与下排的钉子之间插空排列。钉子的位置要用笔在平展的皮料上标注下来。画好后,按照“先钻孔后钉钉”的方式固定鼓皮。钻钉孔时不能钻透鼓壳,以防钻孔过大,钉子松动。

李文发说,正宗囤鼓的每一颗的钉帽都与其他钉帽相切,不能压住其他钉帽,也不能与其他钉帽距离太远。互相挤压的钉子不仅不够美观,而且容易松动脱落或剐伤敲击者。不过,由于现今资源匮乏,规矩也发生了变化,到了李文发这一代,钉子的数量已经可以随意安排。李文发表示,只要钉与钉之间的距离相等,不影响视觉效果即可。鼓钉钉好后,就可以画出鼓皮的边缘参考线,并小心翼翼裁去牛皮的边角料了。一面鼓皮完成以后,解下摽棍与麻绳,以同样的方式对鼓壳的另一头进行蒙皮。最后,去掉为固定鼓壳所安装的铁箍,一个囤鼓便基本成型。

(八)刷漆抛光和图案绘制

将成型的囤鼓打磨光滑,并涂上红色或其他颜色的漆,放置晾晒。待漆风干之后,再在干漆表面均匀地涂一层无色的材料,使鼓身看起来更有光泽,并掩盖木料表面凹凸不平的纹路。刷漆这个步骤到李文发这代已经不再进行。李文发家通常只将囤鼓表面打磨光滑,为鼓壳上刷上一层白底来遮盖不够美观的木纹。客户自己取走囤鼓后,再到专门的刷漆绘画作坊进行刷漆抛光、绘制图案。谈及原因,李文发说:“有人需要纯色的鼓,有人喜欢在鼓上画龙、画花,让买主自己处理,比较方便。”

(九)边角料的处理

无论是制鼓用的木料、牛皮还是金属留下的边角料,都不能轻易丢弃。李文发说,在裁剪牛皮的时候,让每一个圆形都相切,为的就是节省皮料,减少浪费。在制鼓资源匮乏的20世纪70年代,李家通常将做大囤鼓剩下的材料用于制作尺寸较小的鼓,包括盲人鼓、小战鼓甚至儿童玩具拨浪鼓。这些边角料也带来了相应的经济利益,体现出工匠的节约精神与经济头脑。

三、李家囤鼓工艺的传承方式

李家囤鼓制作技艺的传承方式包括父子相传与师徒相传两种,前者是囤鼓工艺传承的主要方式。李文发家四代制鼓,第一代鼓匠年少时随家人从中牟县搬迁至新乡地区并长期定居。此后,每位继承人在儿时的耳濡目染与十四五岁后的主动学习之下成长为制鼓匠,延续家族传统。李家四代均将囤鼓制作方法传给家中的男性继承人。到了李文发这代,工业化对民间匠作带来了明显冲击。机器工业发展,低效的人力劳动被机器作业取代。许多具有深远文化价值的传统民间工艺失去了交易的市场和需求的主体,不仅无法带来经济利益,反而导致人力、物力及财力的浪费,因此多被搁置或遗弃。李文发与其弟回忆,他们的父亲沉默寡言,埋头苦干,但疏于对子女的授业,并不像祖父那样严苛要求。李文发兄弟掌握的技术,主要来自打杂基础上的自行总结。由于客户减少、生意渐衰的趋势不可逆转,制鼓并不能成为家庭收入的主要来源,只能作为家庭收入的补充来源。李文发在工厂工作期间,制鼓工作还曾一度中断。李文发父亲不甚重视教授儿子制鼓的技艺,或许是出于对自家工艺趋势的准确预测和对社会发展规律的深刻认识。

关于收徒,李家曾多次婉拒亲朋的推荐,只招收过少数态度认真的年轻人学习制鼓。但是,为了避免日后的竞争局面,传授内容有所保留。学徒只能参与锯鼓板、打磨鼓壳等零散的加工活动,不能将师门技术尽数习得。由于制鼓极其耗费体力与精力,学徒多因工作内容单一、学不到制鼓技艺精髓而离开。个别学成者也远走他乡,并未在河南本地延续和发扬囤鼓制作技术。李家囤鼓工艺濒临灭绝,这是很多民间手工艺面临的共同问题。

四、结语

李文发家的囤鼓制作工艺精湛。过去,常有周边各地甚至更远的客户专程前来订货。一些客户登门找不到主人,会直接打听到李文发上班的工厂请他做鼓。遇上传统节日,订单较多时,李文发会发动家中老小一齐帮忙,彻夜赶工。有时候,粘好的鼓壳堆起来能高过房檐,其忙碌的情形可想而知。多数情况下,李家在自家作坊做鼓,与客户约定完工交货的时日,由客户上门取货。但也有例外。比如孟营村村委会曾将李文发兄弟请去制作多面囤鼓,为他们提供人手,管吃管住并支付薪酬。据李文发的子女讲述,有一次,为了使李家能在规定时间内完成制作,孟营村村委会人员亲自与李文发联系工厂,让工厂批准他暂停工作去安心赶制春节期间锣鼓队集会用鼓。

如今,李家囤鼓已不再制作,家庭成员中熟知制鼓方法的更少,各类工具也基本散失,图样仅为笔者根据口述复原。其比例、形状及具体操作,只有参与过制鼓的成员才有深刻的体会。传统工艺技术濒临灭绝,不免令人遗憾。

[1] 李建东,张春国,冯玉斌.赵堤“中州大鼓”[J].中州统战,1999(1):44.

[2] 河南省第一批国家级非物质文化遗产名录[EB/OL].[2017-07-12].http://www.henanfeiyi.com/content/?275.html.

[3] 中川忠英.清俗纪闻[M].孙玄龄,译.北京:中华书局,2006.

OntheProductionProcessandInheritanceofXinxiangDunGuinHenanProvince

JIAO Xiangyu

(ArtSchool,ShanxiNormalUniversity,Xi’an710100,China)

DunGu, a kind of drum that from LI Wenfa’s family in Xinxiang, is one of the typical representation in Henan Province. It provides us with a particular procedure of drum making, and has great function, aesthetics and research value. The production steps include choosing materials, carving and dehydrating the partial boards, putting the boards together, installing the detailed parts and dealing with the final make-up of the drum. The inheritance of DunGu has two ways, i.e. father and son, and master and apprentice, and the former is the main pattern.

drum; folk craft; Xinxiang in Henan province; produce; inheritance; variability

1006-2920(2017)05-0021-08

10.13892/j.cnki.cn41-1093/i.2017.05.004

焦翔宇,陕西师范大学美术学院艺术学理论硕士研究生(西安 710100)。

(责任编辑周军伟)