新生代农民工的身份二元性及其返乡消费高可见性符号特征

2017-10-30金晓彤周爽赵太阳

金晓彤+周爽+赵太阳

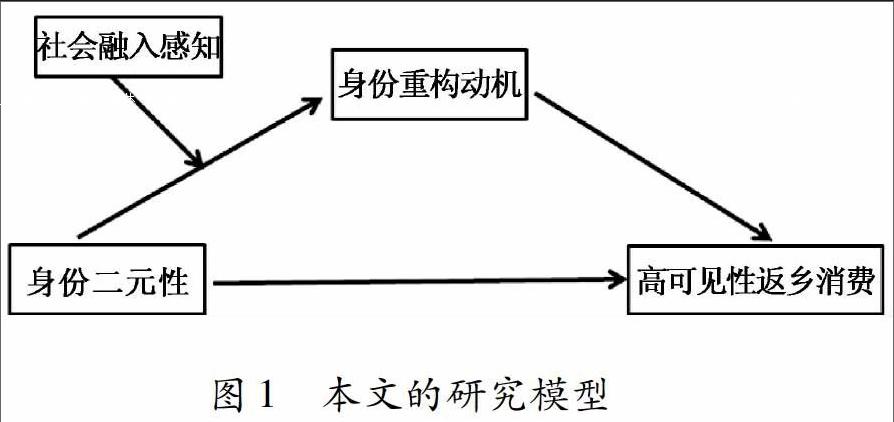

摘 要: 将新生代农民工与城市异地务工青年进行了对比,以返乡消费作为研究切入点,通过实证调研分析,构建了身份二元性、社会融入感知、身份重构动机与高可见性返乡消费之间的有中介的调节效应模型。研究结果显示,新生代农民工与城市异地务工青年相比,更倾向于高可见性返乡消费;新生代农民工比城市异地务工青年具有更高的身份二元性特征,并且通过身份重构动机来影响其高可见性返乡消费;社会融入感知在身份二元性与身份重构动机之间起调节作用。在以上研究结论的基础上,提出了相应的政策建议以引导新生代农民工进行科学理性消费。

关键词: 新生代农民工;身份二元性;身份重构动机;社会融入感知;高可见性返乡消费

中图分类号: C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2017)05-0116-11

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2017.05.011

The Duality of Identity of the New Generation Migrant Workers and Their Consumption

When Returning Home: Based on Comparison Study of New Generation

Rural Migrant Workers and Urban Migrant Workers

JIN Xiaotong, ZHOU Shuang, ZHAO Taiyang

(Business School, Jilin University, Jilin 130012, China)

Abstract: Based on the comparison of the new generation rural migrant workers and urban migrant workers, this paper focuses on their consumption when returning home, and tests a mediated moderator model, concerning duality of identity, social integration perception, identity reconstruction motivation and high visibility consumption when returning home. The results show that compared to the urban migrant workers, new generation rural migrant workers are more inclined to purchase high visibility goods. Meanwhile, the duality of identity in new generation rural migrant workers is more prominent than that of urban migrant workers, and it has significant effect on high visibility consumption when returning home through the mediation effect of identity reconstruction motivation. In addition, the social integration perception plays an adjustment role in the relationship between the effect of duality of identity and identity reconstruction motivation. Based on these results, this paper proposes corresponding policy suggestion, in order to guide the new generation migrant workers to have scientific rational consumption behavior.

Keywords: new generation migrant workers; duality of identity; identity reconstruction motivation; social integration perception; high visibility consumption when returning home

一、引言

随着城镇化进程不断加速,新生代农民工作为城市流动人口的主力军,对我国城市建设与经济发展具有不可估量的作用。新生代农民工思维前卫,易于接受新鲜事物,渴望融入城市社会,在生活方式与消费习惯上也逐渐与城市人接近,具有巨大的消费潜力,有望成为拉动经济内需的新增力量。根据王宁对消费的理解,人们从事消费,实质上不过是创造、维持或改变自己的身份认同,因此新生代农民工的消费行为与其双重的身份认同存在一定的内在逻辑联系[1]。虽然这种逻辑关联既体现在新生代农民工城市环境下的消费行为中,也对其返乡消费有所影响,但是从以往的研究来看,对于新生代农民工消费行为的研究主要集中在其城市务工期间的消费活动中[2],对于新生代农民工返乡消费的研究几乎是空白。因此,本研究选取新生代农民工的返乡消费作为研究对象,考察其与身份认同的逻辑联系。

从现象上观察,每当春节到来之际,庞大的返乡农民工群体往往会带来商品市场短期内的活跃与繁荣,引发返乡消费的热潮。虽然新生代农民工收入有限,但是在返乡消费方面却往往表现出了与收入不符的悖反性特征[3],带有一定的炫耀性色彩[4]。为了更好地研究新生代农民工身份认同与返乡消费的逻辑关系,本研究将新生代农民工与城市异地务工青年进行对比研究,虽然同为流动青年,但是新生代农民工在返乡消费行为特点上与城市异地务工青年截然不同。这里的新生代农民工参照金晓彤等的定义,认为新生代农民工是生于1980年后,户籍身份在农村、在农村长大、没有接受过高等教育、现已进入城市务工或经商的农村流动人口[5]。与此相对应,将城市异地务工青年定义为,生于1980年后,户籍身份在城镇、在城镇长大、没有接受过高等教育、现已进入其他城市务工或经商的城镇流动人口。本研究力圖通过两者的对比,窥见新生代农民工与城市异地务工青年不同的身份认同与消费行为特征,探索其内在的深层逻辑,并检验身份认同、身份重构动机、社会融入感知与返乡消费之间的影响机制,以更好地引导新生代农民工进行科学理性的返乡消费。endprint

二、文献综述与假设提出

1.新生代农民工返乡消费的高可见性符号特征

鲍德里亚(Baudrillard)认为,人们从来不是消费物的本身(使用价值),而是把物用来当作能够突出个体的符号,从而进行符号性的凸状炫示[6]。新生代农民工平时在城市中往往省吃俭用,节衣缩食,然而每逢过年过节则会进行大规模集中的返乡消费,有学者将其压缩某一空间消费欲望而用于另一空间的消费策略称之为“两栖消费”[7]。对于返乡商品的选择,相比较商品的实用价值而言,新生代农民工更看重商品的符号性特征,特别是对于那些象征城市身份的、外显性特征较强的商品格外青睐。由于新生代农民工在返乡消费中所选择的消费商品往往具有较高的可见性特征,因此,在本研究中,针对新生代农民工返乡消费的行为特点,笔者提出了“高可见性返乡消费”的概念。可见性最初是炫耀性消费研究的一个重要概念,有学者以“可见性消费”(visible consumption)来衡量“炫耀性消费”。他们认为,为达到炫耀的目的,消费品本身必须是在社会交往中可以比较容易地被观察到的[8]。产品的社会可见性越高,说明产品的购买与消费能够被可视的程度越高,反之,产品的社会可见性越低,说明被可视的程度越低。高可见性产品通常是那些显而易见的,能够被周围人所注意到的产品,这些产品更能传达和展示个体的自我形象,与低可见性消费相比,高可见性消费更具有自我表达的特征。

新生代农民工倾向于选择高可见性的返乡消费,主要是出于炫耀性的动机。汪佳佳发现城市农民工群体回乡后的消费能力令人吃惊,其消费行为更多地体现了炫耀性的特征[9]。金晓彤和崔宏静认为新生代农民工的炫耀性消费行为往往呈现出与收入明显不符的“悖反性”特征[10]。梁彩花等指出虽然新生代农民工的炫耀性消费仍然层次较低,但是由于他们生活在物质资源相对匮乏的农村,因此这种消费的炫耀性就显得格外突出[4]。特别是与城市异地务工青年相比,新生代农民工的高可见性返乡消费特征尤为突出。金晓彤和杨潇认为虽然同为城市流动人口,但是城市异地务工青年在就业城市与返乡期间的消费行为表现出较强的一致性,很少出现如新生代农民工一样的比较突出的短时期集中消费的行为[11]。而且,新生代农民工作为乡土社会的佼佼者,返乡后特别需要“衣锦还乡”以提高自身的社会地位,满足乡土社会家人的“面子”需求,自我表达的诉求也格外强烈,因此更倾向于能够表达自身市民身份的高可见性的商品。城市异地务工青年的自我表达和自我提升的诉求不如新生代农民工那般强烈,因此在返乡消费中也不具备较强的高可见性特征。因此,笔者提出假设1。

H1:新生代农民工相比之城市异地务工青年更具有高可见性返乡消费的特征。

2.身份重构动机在身份二元性对高可见性返乡消费的影响中起中介作用

源于计划经济体制的作用,农村与城市分立的二元制户籍制度形成了城乡二元经济格局,进而导致中国的城乡居民身份存在明显的二元性特征[12]。对于城乡间流动性较强的农民工而言,他们既具有城市居民的身份又具有乡村居民的身份,因此这种城乡居民身份的二元性,便会同时反映在他们的身上。基于农民工城乡双重身份的特点,郭星华和李飞提出了社会认同的“二重性”概念,认为新生代农民工的社会认同并不是单一维度的,在多数情形下是复杂的、多维的,某种意义上又是矛盾与背离的,具有二重性特征[13];孔祥利和张欣丽提出了农民工“收入二元性”的概念,分析了农民工城市工资性收入和农村收入的差异,认为农民工的经济收入具有明显的“二元性”特征[14]。本文从新生代农民工身份认同与身份建构的研究角度出发,将新生代农民工的城乡双重身份特征定义为“身份二元性”。

杨宜音认为新生代农民工过渡性的双重身份认同,会增强他们选择身份和重构身份的动机[15]。与城市异地务工青年较为一致的城市人身份相比,新生代农民工具有更加明显的身份二元性特征,因此更容易产生身份认同的困惑。一方面,虽然新生代农民工的户籍在农村,但是他们并不认可体制给他们设定的农民身份,对家乡也产生了一定的距离感与陌生感,对农村社会的乡土认同正逐步减弱[16];另一方面,作为城市建设的主力军,新生代农民工有强烈融入城市的渴望,向往城市生活,但是制度安排的惯性使他们游离于城市体制之外,无法享受城市所赋予的福利和待遇[17]。从客观的角度来看,新生代农民工的身份二元性其实就是模糊了农民身份与工人身份的界限,是一个社会身份的过渡性状态[18]。缺乏稳固和明确的社会身份,很可能会促使新生代农民工始终不断地通过自我的反思,与周围环境和人际的互动,来寻求稳定和一致的自我身份的建构。不同于传统乡土社会中“落叶归根”的思想,新生代农民工在意愿上更期待能够融入城市社会,市民化意愿较强,并且希望能够在城市中安家立业,实现自己的人生理想。因此,新生代农民工具有较为强烈的身份重构的动机,并且希望改变身份认同的模糊状态,实现由身份二元性向市民身份的转变。

由于消费是建构自我和获得身份认同的首要场域[19],因此新生代农民工的身份重构动机往往需要通过高可见性的商品消费来实现。关于消费与农民工身份重构的关系,已有学者对此进行了研究。杨嫚从手机消费的角度来诠释新生代农民工如何在新技术使用、青年亚文化、阶层以及城乡二元结构等多个层面的交织之中构建自我的社会身份[20]。余晓敏和潘毅指出新生代打工妹希望通过消费改变自己的外表,淡化自己与城里人、有钱人的社会差异,即在消费领域实现一种她们在生产领域无法实现的自我转型,追求一种更加平等、自由、有价值、受尊重的社会身份[21]。周芸认为学习城市文化、追求时髦的新生代农民工希望通过带有城市文化色彩的消费品来帮助自己建构城市身份[22]。金晓彤和崔宏静认为新生代农民工为了实现其对社会认同的重新建构,往往表现出外显性的炫耀性消费行为方式[10]。身份认同必须依赖自我与他人的互动才能被有效地建构,自我认同只是身份构建的第一阶段,他人对自我身份的评价,往往是身份构建中更为重要的一个部分[23]。新生代农民工在城市务工期间往往不受市民的尊重和认同,因此返乡就成为他们寻求他人对自我身份认同的重要契机。通过高可见性的返乡消费,新生代農民工在消费表象上更加接近于市民,看起来也更像城市中的一员。借此,新生代农民工可以向乡土社会中的其他人展示自身的务工成就,并获取他人的尊重与认可,特别是获取他人对自身市民身份的肯定,以构建自身城市人的身份认同。endprint

综上所述,由于城乡分立的二元户籍体制,新生代农民工与城市异地务工青年相比具有更强的身份二元性,更渴望重构身份认同以获得一个稳定统一的市民社会身份。为了满足自我重构城市身份的需求,与家乡没有外出务工经历的农村人区别开来,新生代农民工会更倾向于用高可见性的返乡消费来获得尊重和肯定,提高自身的社会地位,获得乡土社会他人对自身市民身份的认同。基于此,笔者提出假设2。

H2:由于新生代农民工相比之城市异地务工青年具有更强的身份二元性,因此他们具有更强的身份重构动机,并导致更强的高可见性返乡消费特征。

3.社会融入感知的调节作用

社会融入问题一直以来都是社会学家积极探索与讨论的热门话题。国外学者多用社会融入来研究移民问题,并把社会融入分为结构性同化和文化性同化,前者主要指移民不断提高的社会参与度,而后者指身份和价值等文化方面的同化过程。国内学者将移民的社会融入概念引入农民工的城市社会融入研究中,将农民工的社会融入分为经济层面的融入、社会层面的融入和心理层面的融入三个维度[24],认为农民工的城市融入就是农民从传统向现代、从乡土向城市、从封闭向开放转变的过程和变化以及由此获得现代性特征的过程[25]。也有学者将农民工的社会融入理解为农民工的市民化过程,提出提高农民工的社会融入就是从就业、劳动权益、居住、户籍等方面给予进城农民平等的权利和待遇,从而全面实现农民工的市民化[26-27]。本研究的侧重点并不是对新生代农民工和城市异地务工青年的社会融入程度进行测量,而是研究他们在务工地的社会融入的感知程度,并考察其与新生代农民工身份二元性和高可见性返乡消费之间存在的逻辑联系。

同样作为城市流动人口,新生代农民工与城市异地务工青年对务工城市的社会融入主观感知程度却有所不同。城市异地务工青年的户籍在城市,对城市的归属感较强,比较容易融入务工城市的社会文化之中,对于务工城市的社会融入感知也相对较强烈;而新生代农民工由于城乡二元户籍体制的限制,尽管生活在城市,却经常受到城市社会的排斥,缺乏相应的社会福利保障,再加上新生代农民工获取城市的社会资源和社会网络较难,人力资本存量及教育、技能状况也处于弱势地位[26],导致新生代农民工较难感知到融入城市社会当中。

新生代农民工的社会融入感知可以有效调节新生代农民工的身份二元性和身份重构动机,并影响其高可见性返乡消费。当新生代农民工感知到自己融入务工城市社会时,其城市的归属感会有所提升,身份认同方面也更趋近于城市人,即使客观上城乡分立的身份二元性依然存在,新生代农民工也不再需要通过重构身份认同而实现身份统一了。因此身份二元性对身份重构动机的作用机制就会相应减弱,进而削弱新生代农民工高可见性的返乡消费;相反,当新生代农民工对务工城市社会的社会融入感知越弱时,新生代农民工身份认同的矛盾与困惑也会更加突出,其身份二元性所激发的身份重构动机更强烈,进而会增加新生代农民工高可见性的返乡消费。由此可见,新生代农民工的社会融入感知很有可能会在身份二元性和身份重构动机之间起负向的调节作用。基于此,笔者提出假设3。

H3:社会融入感知在身份二元性与身份重构动机的关系中起调节作用。社会融入感知可以通过缓解新生代农民工身份二元性对身份重构动机的影响,进而削弱新生代农民工的高可见性返乡消费。

综上所述,本文的研究可以概括为一个有中介的调节效应模型,如图1所示。

三、研究方法与研究过程

1.样本选择与数据获取

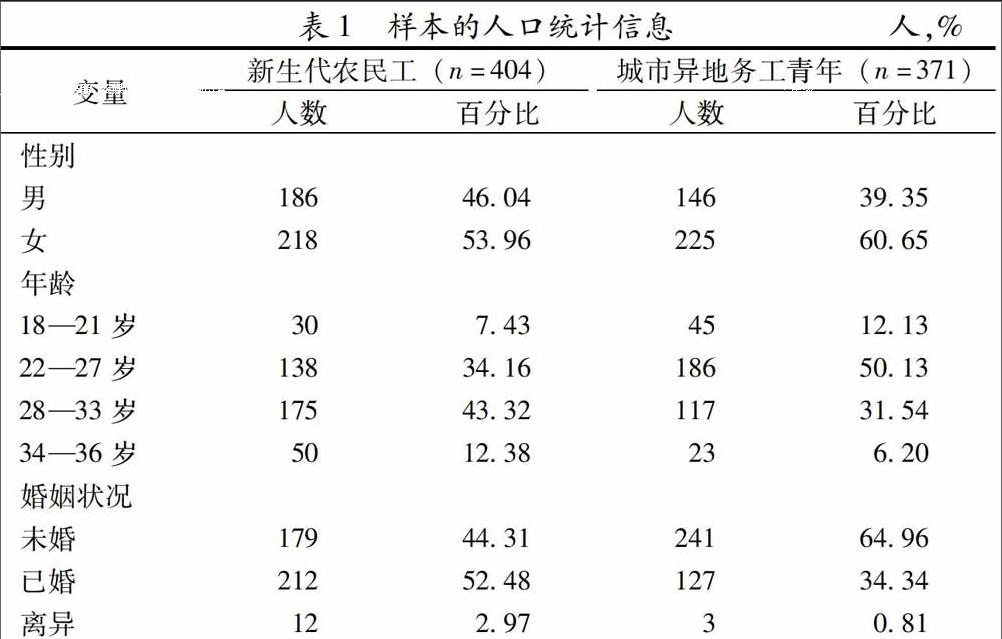

课题组在2014年1月至2015年3月在全国内地31个省份107个城市针对新生代农民工、老一代农民工和户籍为城市的异地务工青年进行了大样本的问卷调查。为了保证调研的准确性,课题组对调研人员进行了社会调研方法的专项培训,指导所培训的调查员在寒假返乡期间,随机选取数量匹配的新生代农民工、老一代农民工和城市异地务工青年进行调查。调研采用问卷调查和深度访谈相结合的方式,由调研人员深入企业进行数据的收集,所涉及的行业范围覆盖较广,包括制造业、餐饮业、建筑业、娱乐业和自营业等。我们根据户籍来源和年龄区分新生代农民工、老一代农民工和城市异地务工青年三个群体,并为了三类群体间对比的有效性,我们在同一地域、企业或行业内选择数量基本相同的以上三类人群样本进行问卷调查。最终形成了一个有效数据为1534人的数据库。由于本研究以新生代农民工和城市异地务工青年作为研究对象,因此根据本研究的需要,我们从该数据库中筛选出符合本研究操作定义的有效样本775人,其中新生代农民工404人,占样本比例的52.1%,城市异地务工青年371人,占样本比例的47.9%。样本的人口统计信息详见表1。

2.变量测量

本研究共涉及“户籍”、“身份二元性”、“社会融入感知”、“身份重构动机”、“高可见性返乡消费”五个研究变量。其中户籍变量为类别变量(新生代农民工VS城市异地务工青年),其他变量均为连续性变量。除此之外本研究对农民工的“性别”、“年龄”、“婚姻状况”、“个人月收入”、“个人年收入”、“家庭年收入”六个变量进行收集,作为控制变量进行分析,所有变量均通过问卷方式获取。

(1)因变量的测量。本研究的因变量为高可见性返乡消费,我们以在返乡消费的过程中“高可见性的消费与低可见性消费的比例”作为高可见性返乡消费的操作定义。根据可见性消费的概念[8],我们在新生代农民工和城市异地务工青年返乡消费中选取了三类消费的总金额作为可见性较高的消费指标,分别为:①衣着消费;②手机、家电、家具陈设等家庭耐用品的消费;③以礼品或实物形式的人情消费;同时在返乡消费中选取了与其对应的三类消费的总金额作为可见性较低的消费指标,分别为:①食品消费;②日用消耗品的消費;③现金形式的人情消费。用下面的公式计算高可见性返乡消费的指标:高可见性返乡消费指标=(衣着消费+耐用品消费+礼品或实物形式人情消费)/(食品消费+消耗品消费+现金形式人情消费)。endprint

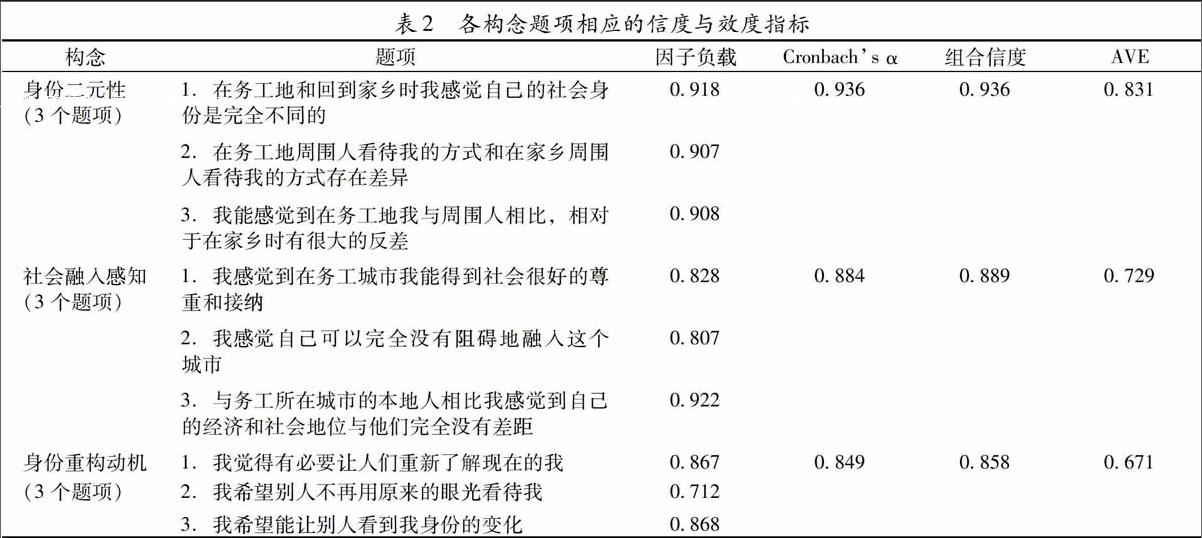

(2)自变量、中介变量和调节变量的测量。本研究以“身份的二元性”作为自变量,“身份重构动机”为中介变量、“社会融入感知”为调节变量。并针对新生代农民工的特征和本研究的定义我们分别采用自编的题项对以上三个变量进行测量,采用李克特五点计分,1代表完全不同意,5代表完全同意,具体题项详见表2。在正式研究前,从本文研究新生代农民工和城市异地务工青年对象的同一总体中独立取得204人的样本进行前测,对测量各变量题项的信度和效度进行验证。使用Amos 17.0通过验证性因子分析(CFA)来对问卷的结构效度进行验证,模型的χ2(24)=55.013,P<0.001,卡方检验显著,其他模型拟合度的指标良好:χ2/df=2.292,GFI=0.947,NFI=0.955,CFI=0.974,RMSEA=0.080,各构念的题项设置及相应的信度和效度指标见表2,各维度题项的因子负载均大于或约等于0.7,科隆巴赫α系数均大于0.8,AVE值均在0.6左右,说明本问卷具有良好的信度和效度。

(3)控制变量的测量。由于新生代农民工和城市异地务工青年的“性别”、“婚姻状况”、“年龄”、“个人月收入”、“个人年收入”、“家庭年收入”都可能影响农民工的人情消费进而成为本研究的干扰变量,因此本研究通过问卷对以上六个变量进行收集,并在模型的回归分析中控制了以上变量的干扰。其中前两个变量为类别变量(性别:男、女;婚姻状况:未婚、已婚、离异),其余变量为连续型变量。各变量定义、赋值及描述性统计如表3所示。

四、 数据分析及结果

1.新生代农民工与城市异地务工青年对比

对问卷收集数据“高可见性返乡消费”变量进行标准化处理,分别对测量“身份的二元性”、“身份重构动机”、“社会融入感知”变量的题项进行加总平均,对新生代农民工和城市异地务工青年在以上变量上的差异进行独立样本T检验(见表4),检验结果发现:新生代农民工比城市异地务工青年具有更显著的高可见性返乡消费,并且具有更高的身份二元性和更高的身份重构动机,但是新生代农民工却比城市异地务工青年具有更低的社会融入感知。

2.有中介的调节效应模型检验

对本研究的变量进行Pearson相关分析,统计结果如表5所示,变量之间的相关系数远远小于对角线上AVE的平方根,说明本研究的变量具有较好的区分效度。相关分析发现,身份二元性与身份重构动机之间的相关显著(r=0.095,p<0.010),身份重构动机与高可见性返乡消费之间的相关显著(r=0.173,p<0.001),为了进一步验证理论假设的模型,我们采用温忠麟等的建议[28],用层次回归的方法依次对有中介的调节效应进行检验。

在模型1中做因变量“高可见性返乡消费”(Y)对自变量“身份二元性”(X)、调节变量“社会融入感知”(U)和交互项(UX)的回归,结果发现交互项(UX)的系数显著,β=-0.372,p<0.050。说明“社会融入感知”在“身份二元性”对“高可见性返乡消费”的作用中起到了显著的负调节效应,即社会融入感知程度高的新生代农民工相比社会融入程度低的农民工,身份二元性对高可见性返乡消费的作用更小,社会融入感知起到了缓冲新生代农民工高可见性返乡消费的作用。

在模型2中,做中介变量“身份重构意愿”(W)对自变量“身份二元性”(X)、调节变量“社会融入感知”(U)和交互项(UX)的回归,结果发现交互项(UX)的系数显著,β=-0.353,p<0.050。说明“社会融入感知”在“身份二元性”對“身份重构意愿”的作用中起到了显著的负调节效应,即社会融入感知程度高的新生代农民工比社会融入程度低的农民工,即使存在较高的身份二元性,但是身份二元性对身份重构动机的作用更弱。这说明,社会融入感知可以对新生代农民工的身份重构动机带来缓冲。

在模型3中,做因变量“高可见性返乡消费”(Y)对自变量“身份二元性”(X)、中介变量“身份重构动机”(W)、调节变量“社会融入感知”(U)和交互项(UX)的回归,结果发现,中介变量“身份重构动机”对因变量“高可见性返乡消费”的系数显著,β=0.178,p<0.001,即有中介的调节作用模型中,中介作用成立,这说明新生代农民工的身份二元性通过身份重构意愿来影响他们的高可见性返乡消费。同时,模型3中的交互项(UX)系数不显著,说明“社会融入感知”的调节作用完全是通过中介变量“身份重构动机”而起作用的。

五、结论与未来研究建议

1.研究结果讨论

基于理论文献研究,本文提出了一个有中介的调节效应模型,并通过层次回归的方法对模型进行了实证检验分析。根据上述分析,得出以下若干结论。

(1)新生代农民工比城市异地务工青年具有更显著的高可见性返乡消费特征。与城市异地务工青年相比,新生代农民工在阶段性返乡消费中,更倾向于购买高可见性消费品,通过外显性符号消费,传达和展示自我价值,实现自我身份的重构。也就是说,新生代农民工借助高可见性返乡消费,向乡土社会展示自己在城市的务工成就,获得乡土社会的尊重与肯定,实现“衣锦还乡”的最终目的。

(2)身份重构动机在身份二元性对高可见性返乡消费的作用中起中介作用。通过实证检验发现,新生代农民工比城市异地务工青年具有更高的身份二元性特征和更高的身份重构动机。对比新生代农民工与城市异地务工青年,其差异的根源在于城乡分立的户籍制度,由于新生代农民工兼具城市人和农村人的双重身份,因此具有更高的身份二元性特征。在身份二元性的影响下,新生代农民工更希望建构自身的城市人身份认同以融入城市社会,由此激发出新生代农民工更加强烈的身份重构动机。特别是在返乡过程中,基于身份重构动机,新生代农民工渴望摆脱农村人身份,展示自身的城市人身份,因此更倾向于通过高可见性的消费品来炫耀自身的社会地位,构建城市人身份认同。endprint

(3)社会融入感知在身份二元性对身份重构动机的影响中起调节作用。当新生代农民工感知到自己能够融入务工城市的时候,相比起他们感知到自己无法融入务工城市的时候,身份二元性对身份重构动机的影响会减弱。也就是说,即便在新生代农民工身份二元性特征不变的情况下,增强新生代农民工的社会融入感知,有助于新生代农民工融入城市社会与获得城市身份认同,因此会减少其身份重构的动机,进而削弱其高可见性返乡消费的倾向。而事实上,与城市异地务工青年相比,新生代农民工在城市的生活与工作中往往具有相对较低的社会融入感知。因此,在城乡分立的二元户籍体制短时期内无法改变的情况下,增强社会融入感知可以成为引导新生代农民工进行理性科学地返乡消费的有效途径。

2.政策建议

根据以上的研究结论,本文提出如下引导新生代农民工改进消费行为和改善社会现状的政策指导建议。

(1)着力推进改革城乡二元户籍制度,根除社会身份差异所造成的不公平问题。城乡分立的二元户籍体制造成了新生代农民工身份认同的二元性问题,也是新生代农民工在城市社会遭受不公平待遇的根源所在。政府相关部门要着力推进户籍制度改革,彻底消除城乡分立的户籍二元制度对新生代农民工群体带来的社会偏见,保障新生代农民工的基本社会权利,提高新生代农民工的社会福利待遇,引导城市社区积极接纳新生代农民工的身份。从而缩小凸显在新生代农民工身上的社会不公平现象,帮助其重构身份认同,从根本上减少新生代农民工对高可见性返乡消费的内在需求,通过科学理性的途径实现新生代农民工的自我表达与身份构建。

(2)提高新生代农民工的城市社会融入感知,增强新生代农民工的城市身份认同。研究发现,当新生代农民工比较好地感知到城市的社会融入时,可以弥补其身份认同的矛盾与困惑,从而缓解其高可见性返乡消费的问题。因此,政府有关部门要特别重视引导新生代农民工融入城市社会,采取有效举措提高新生代农民工的社会融入感知。包括改革城市社会保障体系,使新生代农民工享受与市民相同的待遇;完善城市基础设施建设,开放城市公共资源供新生代农民工使用;引导社区的包容文化,搭建新生代农民工与城市居民之间的互动与交往平台;调动新生代农民工融入城市建设的积极性,增强其城市的主人翁意识等。

(3)提升新生代农民工的整体文化水平,引导新生代农民工秉持正确的消费观。实现身份认同的构建有多种途径,外显性的高可见性返乡消费只是其中的路径之一,加强其教育型的文化消费支出,提高新生代农民工的文化资本积累,也可以帮助新生代农民工更好地融入城市社会,以实现城市社会的身份认同。因此,新生代农民工自身应该转变消费观念,增加提升自身技术技能和文化水平的文化消费内容,将消费的重点由外显性消费转移到提升自我技术技能内涵的文化消费上来,积累自身在劳动力市场上的人力资本。政府各级主管部门也应该充分利用媒体资源,多渠道引导新生代农民工转变生活方式和价值观念,扭转消费理念与消费结构,以实际收入水平为依据进行理性消费,减少新生代农民工的炫耀性消费和冲动消费。

3.研究不足及展望

本文对新生代农民工返乡消费问题的探讨具有重要的理论和实践意义,但也不可避免地存在一些不足之处,有待在未来的研究中不断修正和完善。第一,本文缺少对影响新生代农民工返乡消费的其他因素的控制,比如宏观经济发展水平、地域消费文化与消费观念、家庭人口结构特征等;第二,新生代农民工返乡高可见性消费其背后的心理动机是比较复杂的,本研究着重研究了身份二元性、身份重构动机与社会融入感知对新生代农民工返乡高可见性消费的影响,未来研究会进一步加以完善,从不同侧面和角度對新生代农民工的返乡消费行为做更全面和深入的研究。

参考文献:

[1]王宁. 消费与认同——对消费社会学的一个分析框架的探索[J]. 社会学研究, 2001 (1): 4-14.

[2]严翅君. 长三角城市农民工消费方式的转型——对长三角江苏八城市农民工消费的调查研究[J]. 江苏社会科学, 2007 (3): 224-230.

[3]梁库, 金晓彤, 佟金昱. 我国新生代农民工春节返乡消费特征分析——以冀北横河村“90后”群体为例[J]. 经济视角(上旬刊), 2014 (8): 1-3.

[4]梁彩花, 周金衢, 张琼. 返乡农民工炫耀性消费行为的社会心理分析[J]. 广西民族研究, 2010 (4): 170-174.

[5]金晓彤, 崔宏静, 李茉. 新生代农民工教育型文化消费对务工收入的逆向作用机制分析——基于全国31省份4268份调查问卷[J]. 农业技术经济, 2014 (9): 79-88.

[6]鲍德里亚. 消费社会[M]. 刘成富,等译.南京:南京大学出版社,2000:48.

[7]王宁, 严霞. 两栖消费与两栖认同——对广州市J工业区服务业打工妹身体消费的质性研究[J]. 江苏社会科学, 2011 (4):90-100.

[8]KERWIN C, HURST E, ROUSSANOV N. Conspicuous consumption and race[J]. Quarterly Journal of Economics, 2007, 124(2):425-467.

[9]汪佳佳. 城乡二元体制下农民工消费行为“两栖性”探究[J]. 青年与社会, 2013 (7): 240-241.

[10]金晓彤, 崔宏静. 新生代农民工社会认同建构与炫耀性消费的悖反性思考[J]. 社会科学研究, 2013 (4): 104-110.

[11]金晓彤, 杨潇. 新生代农民工与同龄城市青年发展型消费的比较分析[J]. 中国农村经济, 2016 (2): 13-22.

[12]王天营, 沈菊华. 对中国城乡居民身份二元性及灾区经济重建的思考[J]. 经济问题, 2008 (9): 46-48.endprint

[13]郭星华, 李飞. 漂泊与寻根:农民工社会认同的二重性[J]. 人口研究, 2009 (6): 74-84.

[14]孔祥利, 张欣丽. 城镇化进程中农民工二元性收入及差距对其消费的影响[J]. 财政研究, 2014 (12): 58-61.

[15]杨宜音. 新生代农民工过渡性身份认同及其特征[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2013 (5): 76-85.

[16]王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J]. 社会学研究, 2001 (3): 63-76.

[17]钱正武. 农民工面临的困境及其对社会稳定的影响[J]. 调研世界, 2005 (12): 29-31.

[18]王雨磊. 工人还是农民——消费对于农民工身份认同的影响分析[J]. 南方人口, 2012 (4): 39-45.

[19]COMAROFF J, COMAROFF J. Millennial capitalism: first thoughts on a second coming[J]. Public Culture, 2000, 12(2):291-343.

[20]杨嫚. 消费与身份构建:一项关于武汉新生代农民工手机使用的研究[J]. 新闻与传播研究, 2011(6): 65-74,110-111.

[21]余晓敏, 潘毅. 消费社会与“新生代打工妹”主体性再造[J]. 社会学研究, 2008 (3): 143-171,245.

[22]周芸. 山寨手机与青年农民工群体的城市身份建构——来自文化视角的分析[J]. 兰州学刊, 2010 (1): 77-81.

[23]覃明兴. 移民的身份建构研究[J]. 浙江社会科学, 2005 (1): 88-94.

[24]卢小军,孟娜.代际差异视角下农民工社会融入研究——基于大连市的调查[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2014(1):36-40,46.

[25]李培林. 流動民工的社会网络和社会地位[J]. 社会学研究, 1996 (4): 42-52.

[26]张斐. 新生代农民工市民化现状及影响因素分析[J]. 人口研究, 2011 (6): 100-109.

[27]魏后凯, 苏红键. 中国农业转移人口市民化进程研究[J]. 中国人口科学, 2013 (5): 21-29,126.

[28]温忠麟, 张雷, 侯杰泰. 有中介的调节变量和有调节的中介变量[J]. 心理学报, 2006 (3): 448-452.endprint