代内剥削与代际剥削?

2017-10-30韦艳姜全保

韦艳+姜全保

摘 要: 中国农村地区的彩礼在过去的几十年间飞速上涨,目前已经成为农村家庭的沉重负担,高额彩礼被认为是剥削现象。本文利用2014年中国九省241个村庄的专项调查数据,使用分层回归模型,定量地分析了农村地区彩礼的代内剥削和代际剥削现象。研究结果表明,高额彩礼下家庭内兄弟之间稀释型的代内剥削是存在的,但关于兄弟对姐妹的替代型代内剥削并未得到证实;代际剥削在20世纪90年代以后结婚队列中越来越严重,结婚时即分家愈发普遍,彩礼要价也越来越高,彩礼更多地“资助”到新婚家庭。男方父母是高额彩礼代内剥削和代际剥削的最终承担者,这对于他们的生计和养老带来极大挑战。

关键词: 彩礼;代内剥削;代际剥削;中国农村

中图分类号: C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2017)05-0057-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2017.05.006

Intragenerational Exploitation and Intergenerational Exploitation?: Study on

Bride Price in Rural China from Hundreds of Villages in Nine Provinces

WEI Yan1,2, JIANG Quanbao3

(1. China (Xi an) Institute for Silk Road Research, Xi an 710100, China; 2. Institute for Population

and Development Studies, Xi an University of Finance and Economics, Xi an 710100, China;

3. Institute for Population and Development Studies, Xi an Jiaotong University, Xi an 710049, China)

Abstract: The last few decades have witnessed a dramatic rise in the bride price in rural China, which has become a heavy burden of rural families. A huge amount of bride price is regarded as exploitation. Using the data collected from a special survey conducted in the 241 villages of nine provinces in China in 2014 and employing hierarchical regression model, the paper analyzes the “intragenerational exploitation” and “intergenerational exploitation” in rural areas in a quantitative manner. The research results prove the intragenerational dilution exploitation between brothers with a huge amount of bride price, rather than the substitution exploitation of sisters imposed by brothers; ever since 1990s of marriage cohort, intergenerational exploitation has become more severe, the family division on marriage has been more widespread and bride price has been higher and higher, and more bride price has served as the “financial aid” to newly established families. Husband s parents, the ultimate undertaker of intragenerational and intergenerational exploitation of a large amount of bride price, have to encounter enormous challenges of livelihood and old age support.

Keywords: bride price; intragenerational exploitation; intergenerational exploitation; rural China

一、問题的提出

近年来随着中国社会经济的发展,性别的失衡以及大量的女性婚姻迁移,中国的农村地区结婚费用和彩礼飞速上涨。频繁出现的报道指出农村地区涌现出新的现象就是“因婚致贫”,动辄十万甚至几十万的“天价彩礼”,已经成为农村家庭沉重的负担[1]。中国青年报2016年5月20日的 “一婚穷十年”的报道再次引发社会对高额彩礼的强烈关注,彩礼已经成为农村家庭致贫的重要因素[2]。在中国这样一个典型奉行父系和从夫居制度的国家,彩礼的存在有其深厚的传统文化基础。自3000年前的周朝起, 彩礼就作为一种婚姻行为规范和婚姻文化模式的组成部分,是婚姻礼仪中必不可少的一个部分[3]。1949年中华人民共和国成立后,政府虽然发起了不同方式的教育和政治运动以反对彩礼这种封建习俗,但彩礼不仅一直存在,而且还在形式上发生了很多变化[4-5]。在过去的几十年间,尤其是20世纪80年代改革开放以后,中国农村地区彩礼增长很快,已经成为农村家庭很大的经济负担[6-7]。endprint

自1980年以来,彩礼的形式和内容都发生了很大变化。这种变化在2000年之后随着性别失衡的加剧和女性大量的婚姻迁移变得尤其明显,彩礼金额大幅增加,达到农民几十倍甚至百倍的家庭年收入[8]。对于这种畸高的彩礼和飞涨的速度,经典的婚姻偿付理论或者婚姻资助理论已经难以解释。近年来有些研究基于部分地区的个案和观察提出了“剥削”概念,包括家庭间剥削,即新娘家庭向新郎家庭索要高额彩礼但只回馈很少的嫁妆[9-10],代际剥削即子代通过婚姻这一形式向新郎父母索要相对过多的财物[11-13]和代内剥削即家庭内部兄弟之间的相互竞争或者兄弟对于姐妹的剥削[7,14-15]。

虽然剥削的概念被提出,但是已有相关研究大多数基于地区或村落的质性研究和案例分析,还缺乏可靠的基于实证研究的论证。如何定义剥削?中国农村地区的彩礼是否存在着代内剥削和代际剥削现象?彩礼到底受哪些因素影响且程度如何?对于这些问题还缺乏可靠数据支持的论证。本文使用2014年在中国9个省份241个村庄开展的“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查数据,通过统计模型验证彩礼是否存在代内剥削和代际剥削。

二、文献回顾

1.中国的背景

彩礼在中国一直存在,随着時代变化彩礼的数额和内容逐步发生变化。目前货币化的显性彩礼只是整个彩礼的一部分,以婚房为代表的隐性彩礼花费金额巨大,成为农村父母为儿子娶媳妇必需的刚性需求[9]。传统的显性彩礼和以婚房为代表的隐性彩礼,正逐渐成为女方家庭向男方家庭索要巨额财富或男方家庭代际财富转移的一种途径。基于中国农村的现实,本文研究的彩礼总花费包含货币性的显性支出彩礼金额和隐性的婚房花费支出两个部分。

中国农村地区彩礼具有明显的时代特征,随着时间的推移而急剧增加。中国北方下岬村的调查显示20世纪50年代到90年代末期的近50年内其彩礼提高了140倍[16];在中国西北部甘肃省的赵村,彩礼在1970—1990年的30多年的时间里上涨了70倍[8]。进入21世纪以来,彩礼上涨趋势更加明显,农村地区彩礼金额增加了数十倍甚至百倍。除了现金的彩礼,“有新房”是娶媳妇的基本条件,尤其是超过一般标准的新房成为儿子“吸引”媳妇的重要手段[10,17]。有调查显示超过七成的女性认为男性必须有房子才能结婚。而2000年以来在全国若干个省份的调查发现,农村的新房已经不能满足要求,女方要求男方家庭在镇上或者县城购买一套房子,大大增加了男方家庭的花费[9,14]。

导致彩礼上涨的因素很多,除了经济发展和物价上涨因素以外,从宏观方面看有人口和社会因素,即性别失衡和女性的婚姻迁移使得局部地区出现女性短缺[7]。从中观层面社区角度来看,农村村落里的面子文化和父母义务是重要传统文化因素。农民通过婚姻消费得到大家的认同和表现出某种优越感,这种主观上的攀比心理导致彩礼上升[18]。农村父母只有为儿子操办完婚姻大事才算尽到自己的责任和义务,完成了自己的代际伦理责任[19]。因此农村父母会尽量满足儿子的需要包括提供高额彩礼,这些因素导致了彩礼的大幅上升。而且村落的地理位置和区域特征也对彩礼产生影响,那些处于偏僻落后农村地区的男性通常要支付更多的彩礼[20]。从个体层面来看,在婚姻市场上资源贫乏的男性,比如受教育程度低或是家庭条件不好,他们往往会支付更高的彩礼[14]。若女方具有比较高的学历,女性的教育水平大大提高了婚姻市场上的要价能力,则女方家庭在索取彩礼时会相当自信[21]。父母为了降低儿子在婚姻市场成为光棍的风险,在订婚过程中都愿意答应女方家庭提出的高额彩礼要求[20]。

2.代内剥削

代内剥削一般是指家庭资源有限时,在同一辈内出现的相互争夺资源的现象,比如兄弟或是姊妹之间相互争夺家庭土地、财产和机会等有限资源的现象[14]。中国的家族制度下父母有责任和义务要给予所有子女经济资源来促成其婚姻[22],因此子女的构成会对婚姻缔结时婚姻支付产生影响。彩礼花费数额巨大会影响家庭财富代际分配,从而影响到分配给每个子女的资源。

资源稀释理论认为由于家庭资源是有限的,所以子女的构成决定了家庭中每个子女可获得的资源数量[23] 。就可供结婚的资源来说,多子女家庭的父母在决定某个子女的婚事时,必须要通盘考虑其他未婚子女的未来。对某个子女来说,其婚事可能要为了整个家庭的利益而作出牺牲[13]。中国的同居共财以及儿子结婚之后与父母分家的制度显然对越早结婚的儿子越有利,对晚结婚的儿子构成不公平和资源剥夺。彩礼作为重要的家庭稀缺资源,兄弟结婚意味着瓜分家庭财产。尤其是当结婚费用的一部分需要举债弥补的时候,多数家庭子代结婚所欠债务主要由父母偿还,甚至可能由父母和尚未结婚的儿子一起偿还,这对未婚儿子来说构成了代内“剥削”[24-25]。

由于中国一直沿袭父系制度,女性一般是被排除在继承家产之外。已有研究从男方姐妹数量的角度来考察对男方彩礼的影响还比较少见。有学者通过个案对微观家庭代内关系进行考察发现,高额彩礼在农村家庭内部造成严重的代内性别间的剥削,具体表现为父母为了降低儿子打光棍的风险,强迫女儿早婚,使用出嫁女儿所收到的彩礼来支付儿子结婚所需要的高额费用[15]。当婚姻交换从“局部交换”变成“全局交换”后, 以“新娘身价”作为中间手段,保证给出妇女的家庭可以同时获得“购买”妇女的能力,父母可以用出让女儿获得的财物为儿子娶媳妇[9]。在中国传统同居共财家庭里的父母、兄弟和姐妹家庭三角结构中,女儿才是高彩礼婚姻压力下的最大受害者[15],是彩礼代内剥削的主要承担者。

基于已有研究,本文认为彩礼的代内剥削是指兄弟姐妹的构成会稀释或替代父母对儿子彩礼支付的金额,从而在代内形成争夺家庭财富的现象。代内剥削既包括兄弟间的剥削——“稀释型剥削”(由于资源稀释,家庭兄弟数的增加会减少男方彩礼的花费[24-25],从而形成兄弟之间的代内剥削),也包括兄弟对姐妹的剥削——“替代型剥削”(由于性别偏好,家庭中女儿数的增加会增加家庭的彩礼收入,从而补贴到儿子的彩礼花费[9,15],即姐妹数的增加会增加兄弟的彩礼支付,从而形成兄弟对姐妹的代内剥削)。endprint

3.代际剥削

代际剥削是农村代际关系平衡被打破之后出现的现象。只讲对亲代索取的权利,不讲对亲代回报的义务和责任的代际关系被学者称之为代际剥削[26]。年轻夫妇在结婚前合谋向男方父母索要高额彩礼以增加婚后小家庭的生活资本,而拒绝履行对老人的赡养义务[16] 。涉及婚姻的各个程序诸如从找对象、定亲、彩礼、婚宴、婚房等方面绝大部分花费由父母承担,但这些财物最终流向新组建的家庭[12-13]。子代索取父代创造的财富而忽视对父代的回报,或是放弃对父代的赡养,加剧了代际关系的不平衡性,客观上构成了对父代的剥削事实[26]。

婚后分家单过是促使新婚夫妇索要高额彩礼的重要原因。对于新婚夫妇来说彩礼是最直接也是最名正言顺的经济资助,为了婚后的新家谋求更好的物质基础,新婚夫妇有很大的动力争取高额的彩礼以扩大新家庭的发展基金,尤其是家庭中兄弟比较多的时候[24]。这使得彩礼支付实际上转变为提前分家,是新婚的小家庭从大家庭中谋求最大利益的一种手段。新婚夫妇在彩礼中积极“参与”,但新娘家并未从彩礼中受益,此时的彩礼并非家庭之间的财富流动,而是家庭内部转移,即儿子以这种方式提前继承的家产,最终成为新婚夫妇的共有财产。分家之后,即使新婚夫妇没有拒绝对老人的赡养义务,但是从经济支持、情感支持和日常照料来说,分家之后的成年子女对于父母的支持已经大大减少[27-28]。“代际资助”实际上已经演变为一种赤裸裸的“代际剥削”[9],即新婚夫妇对男方父母的代际剥削。

基于已有的研究,本文认为彩礼的代际剥削是指儿子在彩礼的支付过程中,无论父母是否自愿,为了组建新婚家庭而对父母索取财富的现象。在女方要价的环境下男方父母被动地满足彩礼和婚房的要求,这种花费已经远远超出了男方父母的承受能力。

已有的彩礼研究主要考察家庭和新婚夫妻间的财富流动,缺乏个体和家庭间互动的视角,农村彩礼是否存在代际剥削和代内剥削的实证分析还很缺乏。本文将利用全国九省百村的调查数据,定量地考察彩礼支付中代内剥削和代际剥削现象,从而丰富已有彩礼研究并提供理论解释。

三、数据与方法

1.数据来源

本研究所用数据来自于2014年1—2月西安财经学院人口与发展研究所组织的中国九省“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查,调查对象为20—59岁的农村户籍已婚女性。本次调查分为问卷调查和质性访谈两部分。问卷调查包括个人问卷和村级问卷。个人问卷调查的内容包括農村已婚女性的基本信息、经济与健康、婚姻与家庭、社会支持与融合、态度等五大部分。质性访谈包括对农村已婚女性和村干部的个人访问,访谈时每位调查员会实地进行录音,然后进行文字整理。

本次调查采取了多阶段非等概率抽样。首先根据全国第六次人口普查和婚姻迁移特征及其活跃程度,基于农村婚姻迁移率进行初级单位抽样,共抽取了9个省作为初级抽样单位:辽宁、江苏、河北、广东、山东、河南、陕西、四川和云南;其次,在9个省中分别采用非等概率抽样抽取二级抽样单位。在抽中的9省各选择一所高校,并在各高校招募30名左右户籍在农村,且能够均匀覆盖其所在省份范围的大学生作为调查员。每位调查员负责其所在村子的婚姻迁移女性、本地已婚女性和村干部的问卷调查,婚姻迁移女性和本地已婚女性问卷数量基本保持相等。此次调查共回收有效个人问卷2186份,村级问卷241份。本次调查所反映的受访者基本情况与第六次全国人口普查数据之间存在着高度的吻合性,数据的可靠性较高,对于农村婚姻家庭的代表性较好。具体请参考韦艳等关于调查执行和数据验证的分析[29],此处不再赘述。

虽然本次调查并非针对婚姻支付的专项调查,但是已有的相关研究主要是局部村落的调查,大规模的调查确实很少涉及。而且一般涉及金额的题项在所有调查中都存在不准确的问题。本次调查数据和全国态势保持了较高一致性,也说明问卷具有较好的代表性。本次调查仅询问了女性,虽然彩礼和嫁妆涉及金额都较为敏感,但是由于本次调查招募的学生调查员和受访者都是同一村落,相对熟悉的人和环境也会对敏感问题的回答起到较好的控制作用。

本文将主要使用个人问卷和村级问卷数据。由于婚姻支付中的各个题项包括彩礼、婚房等花费具有较高的敏感性,拒答率较高(24%的样本没有回答彩礼或是婚房金额)和存在缺失值,最终得到有效分析个体样本1644个,村级样本241 个。

2.变量设置

(1)因变量。本研究的因变量为彩礼总花费。前面的文献回顾表明,男方对于婚姻支付的承担不仅仅体现在显性的彩礼上,更大部分的隐性婚房花费是刚性需求也应该纳入男方负担的彩礼总花费中。因此本文定义的彩礼总花费是包括货币性的显性彩礼和隐性的婚房花费两部分。在个人问卷中,有题项询问了已婚女性结婚时所收到的彩礼是多少,准备新房的花费是多少。我们把“彩礼花费”和“婚房花费”这两个项目加总,作为彩礼总花费。 这样避免了以往单独考察显性彩礼的数额,而忽略了更为重要的隐性婚房花费的问题。

(2)自变量。①代内剥削。彩礼的代内剥削包括两种情况,即兄弟之间的“稀释型剥削”和兄弟对姐妹的“替代型剥削”。相应的,本文采用丈夫的兄弟数量、丈夫的姐妹数量来反映两种代内剥削,这两个变量均为连续变量。②代际剥削。结婚时分家反映了新婚夫妇对男方父母的代际剥削。本文利用个人问卷中“结婚时居住安排”选项来测度,为二分类变量,选项为“独立门户”表示结婚时分家,其他选项为结婚时没有分家。

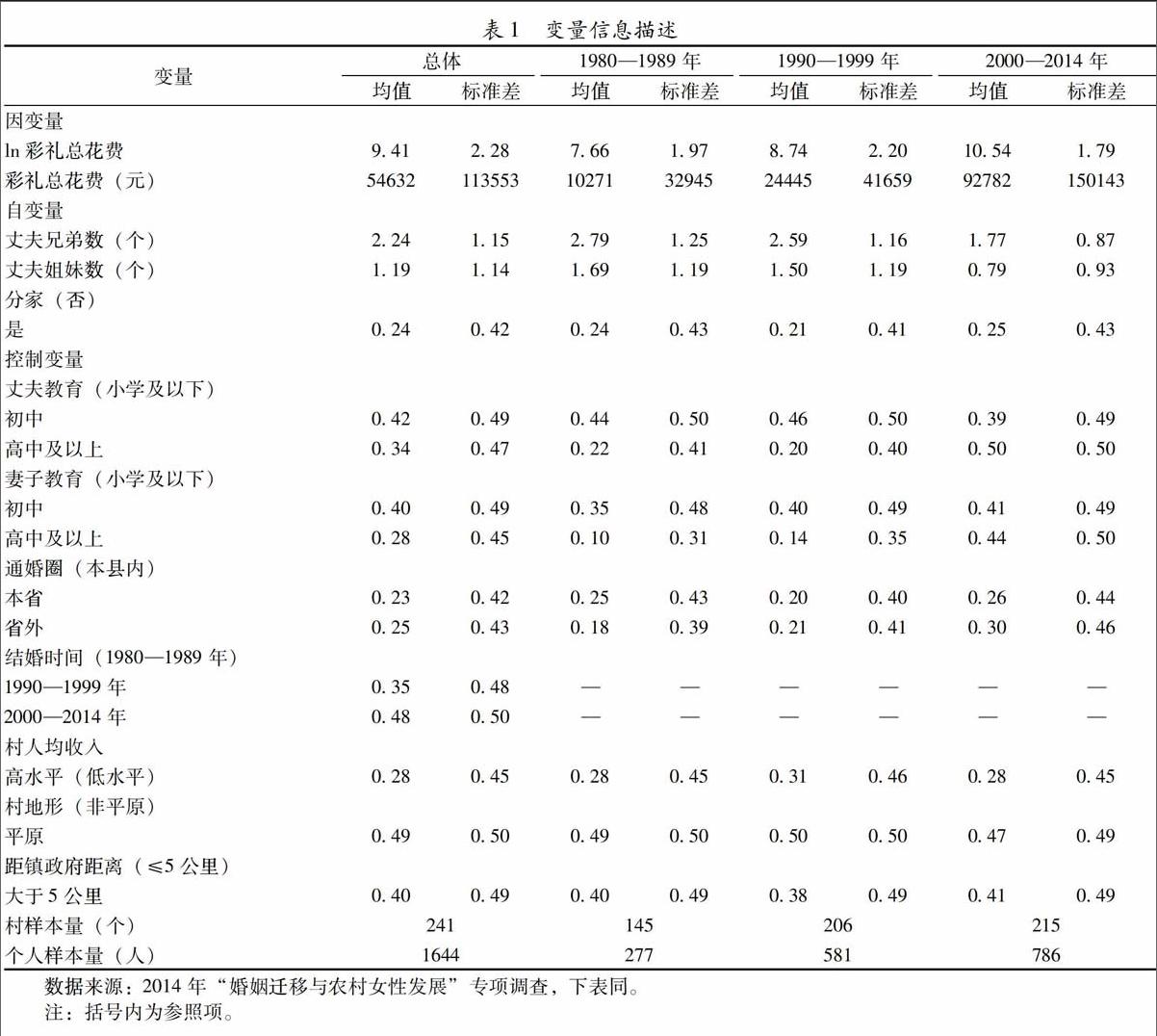

(3)控制变量。控制变量,包括个人因素、时代因素和社区因素。①个人因素包括夫妻的教育程度、女性通婚圈。教育程度为分类变量,包括小学及以下、初中和高中及以上三类。女性的通婚圈反映了女性的通婚空间距离,为分类变量,包括本县以内、本省和外省三类。②时代变量用结婚时间来衡量,分为1980—1989年、1990—1999年和2000年以后三类,这样划分既反映了计划生育政策的由宽松到紧缩和常态化,也反映了农村社会变革的几个关键的节点。③社区变量包括村人均收入、村地形和距乡镇距离,均为二分类变量。这些变量用来间接衡量社区的经济、文化和现代化水平,也是用来测度代内和代际剥削传统习俗的基础。村人均收入低于本省平均水平视为低水平,等于或者高于本省平均水平视为高水平;村地形分为平原和非平原两类;距乡镇距离分为小于等于5公里和5公里以上。表1给出了回归模型中变量的描述性统计信息。本文所使用的回归方法为分层线性模型,在宏观层次上只考虑了社区因素,而没有使用更宏观的省级变量,是因为已有研究显示彩礼在小区域内也有可能存在很大的差异[10],为此,利用省级层面的变量来分析个体的彩礼太过于宏观,本文也曾尝试把省级层面的宏观变量纳入分层回归,但省级变量在统计上均不显著。endprint

3.分析方法

由于彩礼的变迁不仅受到个人层面因素的影响,还受到所在社区环境的影响,所以可以把每个个体嵌套于相应各个社区中,采用分层线性模型来分析彩礼变迁的影响因素。分层模型与一般的分析有所不同,其层际作用关系并不表现为上层变量值影响下层变量值,而是直接体现在上层变量影响下层变量与因变量之间的关系,即影响各个系数的取值大小和方向。因此本文建立以下模型:

层1考察了代内剥削和代际剥削对彩礼总花费的影响。当不考虑社区影响时,分析个人层面上的代内和代际剥削以及其他个人家庭因素对彩礼的影响;考虑层2中的变量时,实际上是考虑层2变量对层1方程中的截距项β0的影响。

本文的统计分析包括两部分:第一部分是描述性分析,首先利用全国九省历年的统计年鉴数据和专项调查数据,对比分析了20世纪90年代以来九省的经济社会变化态势和彩礼总花费的变化,其次利用交叉表描述彩礼总花费与代际剥削和代内剥削的变迁趋势;第二部分是利用分层线性模型,在控制了个人和社区变量后,考察代内剥削和代际剥削对彩礼总花费的净影响。

四、结果分析

1.描述性分析

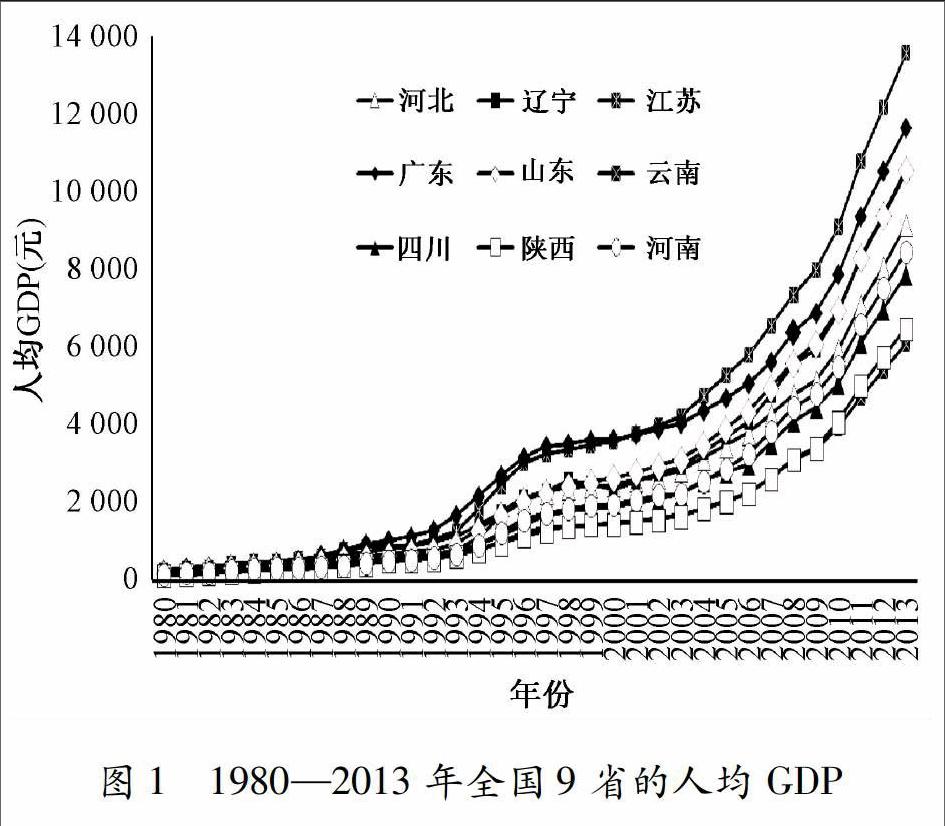

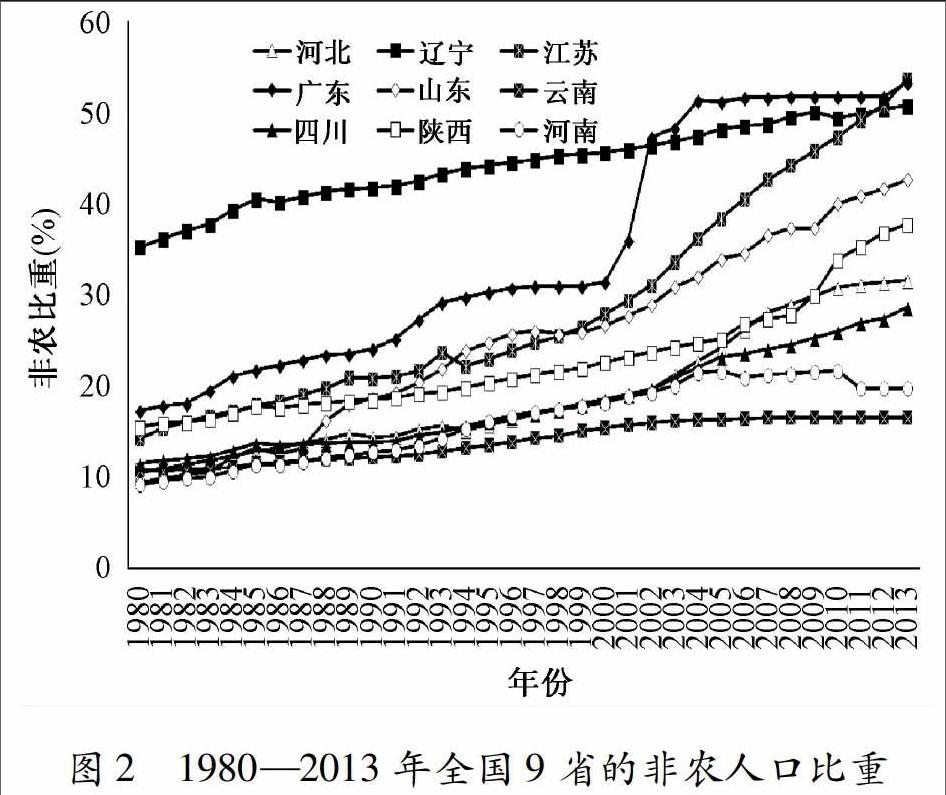

(1)九省的宏观社会经济发展与彩礼总花费变动趋势分析。经济发展和人民生活水平的提高对彩礼的上涨起着重要的推动作用,而快速的城镇化改变了传统农村社会的村落文化,也会影响到彩礼的消费。 本部分主要利用九省的人均GDP和非农人口比重这两个指标勾勒出各省的经济社会变迁态势,同时比较分析彩礼总花费的变动情况,以便于在宏观背景下了解最近二十多年农村彩礼的变动情况。

宏观层面数据的选取和处理来自两个方面。一是九省的经济社会发展数据,这主要来自于各省的历年统计年鉴。为了和分层回归分析保持一致,九省的经济社会数据选取1980—2013年的数据。二是彩礼总花费的数据,这主要来自于本次的专项调查数据。为了便于分析彩礼总花费的省际差异,我们先对数据进行了基本的处理。由于本次调查中受访者在1990年前结婚的样本较少(1980—1989年结婚的共277人,如果再分到九个省,很多年份的省份数据会出现空缺),本文首先对每个省份同一年份的彩礼进行均数处理,使其能很好地代表每个省份同一年份的彩礼情况,然后进行平滑处理來剔除某一奇异值,即用本年和前四年数据的平均值来代替本年的数据。最终使用专项调查中1990—2013年的婚姻总花费数据,平滑处理后就是1994—2013年的数据。

图1和图2给出了全国九省的1980—2013年的人均GDP和非农人口比重的变动情况。从经济发展态势来看,九省保持了较为一致的增长态势,1980—1989年之间省际差异并不显著,人均GDP均在1000元以下缓慢增长,20世纪90年代经济增长呈现波动性上扬态势,差异逐渐显现,沿海省份的江苏、广东省增长较快,而陕西和云南省的经济增长较为缓慢。从2004年起,人均GDP呈现高速增长态势,省际差异继续保持并扩大,沿海省份从4000元快速上升到2013年的13000元左右,西部省份人均GDP仅达到了6000元;从各省的非农比重来看,各省的城镇化变动趋势差异性较大。辽宁省非农比重一直保持较高水平,从1980年代的30%上升到2013年的50%以上,江苏和广东省上升的非常快,到2013年非农比重均超过了50%。云南和河南省的非农比重增长缓慢,仅在20%左右。

从图3显示的各省彩礼总花费水平来看,与宏观的经济发展显示出不一致的趋势和特征。首先,近二十年彩礼总花费在波动中上升,但是上升幅度差异较大。东部省份增长迅速,辽宁省的总花费从5万元上涨到25万元,河北省和江苏省也上升到15万元和20万元;而西部省份陕西、云南和四川省的彩礼从1万元缓慢上涨到5万元。其次,彩礼在1999年前各省差距不大,主要集中在5万元以内,而进入2000年以后开始差距加大,东西部省份差距逐渐加大,进入2010年以后彩礼总花费的省际差距进一步扩大。

从图4所示的彩礼总花费与人均GDP的比值来看,各省变动趋势基本呈现“先扬后抑”的倒“U”型态势。在2003年左右达到最高点,山东、辽宁和河南省的彩礼总花费与人均GDP的比值最高分别达到了48、43和33,这几个省的彩礼总花费是该省年收入水平的40倍左右。其后比值逐渐下降,目前辽宁省的彩礼水平依然在25倍,江苏和河北省在17倍左右,其余省份在5—10倍不等。

从图1和图3的对比分析可以看出,彩礼总花费的变动并不是和经济社会发展保持比较一致的变化,省份之间表现出较大的差异性。彩礼消费虽然是一种经济现象,但其更多地会受到社区层面的社会经济发展水平、社区情理和村规民约的影响,后面将利用回归模型进行深入分析。

(2)彩礼总花费在丈夫兄弟姐妹数和结婚分家与否上的分布状况。表2从兄弟姐妹数量构成和结婚时是否分家给出了彩礼总花费的构成、分布及变迁的情况。首先,从时代变迁来看,彩礼总花费随时间的推移持续上涨。近三十多年间(1980—2014年),彩礼总花费上涨近十倍,彩礼金额从3000元涨到3万多元,而婚房花费也从7000元飞涨到近7万左右。

其次,从彩礼总花费的构成来看,婚房这种隐性的刚性需求花费越来越多,远远高于显性彩礼支出。1980—1989年间结婚的夫妻彩礼总花费水平较低,平均为3000多元,婚房花费是彩礼金额的两倍左右即在7000多元;随着经济改革的深入,彩礼金额和婚房花费均快速上涨,20世纪90年代和2000年以后婚房花费虽然几乎都是彩礼金额的两倍,但是绝对数额显著增长,彩礼平均花费3万多,而婚房的平均花费为6.5万左右。

再次,从兄弟姐妹构成数量来看,兄弟数和姐妹数的构成在彩礼花费的不同时代变化态势呈现出差异性。1990年之后结婚的夫妻,随着丈夫兄弟数和姐妹数的增加,无论是彩礼金额还是婚房花费都呈现下降趋势。但是1980—1989年间结婚的夫妻,彩礼的金额随兄弟数的增加出现先升后降(婚房的花费先降后升)的趋势;而彩礼总花费随姐妹数增加先降后升,与1990年之后较为明显的单一态势不一致,可能的解释是1989年之前结婚的样本较少而使得彩礼总花费出现波动。endprint

最后,彩礼总花费在结婚时是否分家上存在较大差异。1980—1989年間结婚时即分家的夫妻彩礼金额和婚房花费都低于不分家的队列。但是1990—1999年结婚时即分家的夫妻,彩礼和婚房的支出分别是1.4万和2.5万左右,同期不分家的样本花费分别是7000多和1.3万;2000年后结婚时即分家的夫妻两项支出分别是3.8万多和10万多,而不分家的样本相应的花费为3万和4.4万左右。

2.分层回归的结果

在控制了其他变量后,代内剥削和代际剥削对彩礼总花费的净影响见表3的分层回归结果。

总体样本的回归结果显示,彩礼总花费随着兄弟数和姐妹数的增加均呈现出显著减少的态势,存在兄弟姐妹数量间的稀释型代内剥削,但丈夫姐妹数的增加并未提高丈夫的彩礼金额,即不存在性别间替代型代内剥削。彩礼只是存在兄弟姐妹数量间的代内剥削,随着兄弟姐妹的数量增加,丈夫的彩礼总花费显著降低。

从分时期样本回归来看,代内剥削主要体现在1990—1999年间结婚的夫妻中,而在1989年之前和2000年之后结婚的队列中,代内剥削的态势并不明显。1989年之前的结婚队列,彩礼总花费比较低且贫富分化不是很严重,代内剥削并不明显。在2000年以后的结婚队列中,由于严格生育政策的实施导致农村家庭的子女数减少(丈夫兄弟数平均1.7,姐妹数平均0.7),代内剥削的基础已经减弱。

结婚时就分家,则彩礼的总花费水平就高,证实了代际剥削的存在。代际剥削在20世纪90年代以后结婚的夫妻中表现都很显著。这是由于20世纪90年代之后,中国经济改革进一步深化,贫富差距也随之扩大,彩礼价格飞涨,儿子结婚时即分家也变得普遍。

从社区层面的因素来看,地处平原村庄和较为偏远的村庄会支付较高彩礼,而村人均收入影响并不显著。1989年之前结婚队列中,偏远村庄彩礼支付较高,但之后影响不再显著,而平原地区在1990年之后结婚的队列中,影响却是一直很显著。

从个人因素来看,丈夫和妻子的教育程度越高则彩礼总花费越高,但是存在时期差异。丈夫的教育程度在2000年之前结婚的夫妻中影响均不显著,说明彩礼花费和男性的条件几乎没有关系,主要是大势所趋。而在2000年之后结婚队列中,丈夫教育水平越高则彩礼花费越大,说明丈夫教育水平高则具有更高经济能力,从而可以负担高额彩礼;妻子教育水平在1990年之后结婚的夫妻中影响一直显著,说明女性在婚姻市场上的“议价”能力随学历升高的现象存在。从通婚圈来看,1989年之前结婚的本省妻子和1990—1999年结婚队列中外省妻子的彩礼花费较高,这一方面反映了农村通婚圈的扩大,同时也反映了彩礼随着时间推移和通婚圈距离扩大而上涨。

从时代因素的分样本来看,结婚时间越靠后的队列彩礼总花费越高,反映出彩礼总花费随时间上涨的趋势。从分时期样本来看,在1989年之前结婚的队列中,除了个别因素如距乡镇距离和通婚圈对彩礼总花费略有影响外,剥削因素和个人因素均不显著,反映出该时期的彩礼总花费是大势所趋,几乎不受个人和家庭因素影响。代内剥削只有在1990—1999年结婚的夫妻中尤其显著,这时期女性议价能力增强对彩礼影响显著,丈夫教育水平并无显著影响。代际剥削在1990年之后影响一直显著。2000年之后的结婚队列中,除了代际剥削因素依然显著外,个人因素如教育水平对彩礼总花费的影响变得显著。

五、结论与讨论

中国农村地区的彩礼飞速上涨,高额彩礼带来的人口和社会后果已经引起广泛关注。围绕彩礼的剥削问题,学界也进行了一些质性的研究。本文利用中国九省“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查数据,分析了关于彩礼的变迁以及彩礼的代内剥削和代际剥削现象,主要发现如下。

彩礼的总花费持续上涨,与各省经济发展变动的趋势并不一致。本文发现彩礼总花费从20世纪80年代初的1万元,上涨到目前的 20万—30万元, 各省上涨水平达到人均收入的10倍到50倍不等,省份之间存在较大差异。彩礼变动与宏观经济社会变动态势呈现出不一致的特征。由于省份之间和省份内的差异都大,彩礼的总花费受省级宏观层面经济社会发展影响较小,而受所在社区层面和社区情理的影响更大。

本文的研究证实了代内剥削的存在,尤以兄弟姐妹数量间稀释型代内剥削为主。丈夫兄弟数和姐妹数越多,彩礼总花费则越少。丈夫对其姐妹间并不存在性别间的替代型代内剥削。本文并未发现丈夫的姐妹数增多,会导致或是补贴丈夫彩礼现象。反倒是丈夫姐妹数越多,彩礼总花费越少。这一现象在计划生育宽松的时候比较显著,但是在2000年以后结婚队列中并不显著。由于家庭平均生育子女数都锐减,代内剥削基础已经不存在。本文的研究证实了陶自祥和李艳等人的提法[14,25],但是对于性别间的替代型代内剥削[9,15]并未证实。本文认为也许现实中个案里存在使用女儿所得到的彩礼来补贴儿子的婚姻花费这种现象,但总体上并不存在同辈的兄弟对姐妹的代内剥削。

农村彩礼花费存在代际剥削。结婚时就分家,个体彩礼总花费就会增多,这在20世纪90年代以后结婚队列表现得非常显著。这一现象反映出儿子对父母的代际剥削,也间接反映女方对婆家的家庭间剥削。这一发现和已有大多数的定性研究结论一致,表明男方父母是代际剥削的主要承担者。按照严格的代际剥削来讲,父辈的付出并未获得子辈的回报,才能构成完整的代际剥削分析链条。虽然本文并未对结婚后分家的夫妻是否会回报或是赡养父辈进行进一步的定量分析,但是很多已有的研究表明,在索要高额彩礼之后,分家单过的已婚夫妇会忽视或是大大减少对男方父母的赡养义务[27-28]。父辈倾尽积蓄和举债为儿子办理婚事,已经超越了婚姻偿付和婚姻支付理论,父辈更多的是基于传统文化和惯习及村庄面子,来完成自己的“义务”。而中国的代际支持已经从反哺模式逐渐变为接力模式,这种“恩往下流”的代际支持[11],使得父母在竭尽全力完成儿子的婚事后,常常面临余生还债和无人养老的尴尬境地[10,13]。endprint