生育二孩职业女性的母乳喂养支持

2017-10-30林昕皓茅倬彦

林昕皓+茅倬彦

摘 要: 如何平衡家庭和工作始终是职业女性面临的难题,全面两孩政策的实施将这个问题的讨论推向了风口浪尖。哺乳是人类繁衍后代的本能之一,如今却成为女性再次回归工作岗位必须面临的第一道抉择关口。本文通过2015年“北京市生育二孩妇女孕产卫生保健需求调查”的数据,以社会支持网络为架构,分析各项社会支持对职业女性母乳喂养持续时间的影响,试图为全面两孩政策实施后建立“生育友好型”社会环境提供实践和理论依据。研究发现,生育二孩的母亲普遍存在断奶过早的情况,在职业女性中表现得尤为突出。当面临工作和母乳喂养的冲突时,在工作单位设置母乳喂养室、为女性提供更多的科学哺乳知识,能有效降低职业女性过早断奶的可能性;亲友的情感支持则可能“好心办坏事”,反而导致职业女性提早断奶。

关键词: 全面两孩政策;母乳喂养;职业女性;社会支持网络

中图分类号: C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2017)05-0023-11

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2017.05.003

Who Is Responsible for Supporting the Breastfeeding of Two-Child Professional Women:

A Case Study of Beijing

LIN Xinhao1, MAO Zhuoyan2

(1. School of Public Affairs, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 2. National Research Institute

for Health and Family Planning, Department for Population & Health Studies, Beijing 100081, China)

Abstract: How to balance between family and career is always a serious problem to professional women. The implementation of China s universal two-child policy make it a heated topic again. Breast-feeding is not only one of the instincts of human reproduction, but also the first barrier for the professional women to return to work. Using “Beijing two-child women maternity survey data”, this paper analyzes how social supports influence the weaning time of the two-child professional women, trying to provide practical and theoretical basis for the establishment of a “family friendly” social environment after the implementation of universal two-child policy. The study finds that most of the two-child mothers weaned their baby earlier than being suggested. The situation is more severe in professional women. Setting up breast-feeding rooms in workplace and popularizing scientific breast-feeding knowledge can both reduce the risk of premature weaning of professional women. However, emotional support of friends and relatives maybe“well-meaning but misguided”, leading to premature weaning instead.

Keywords: the universal two-child policy; breastfeeding; professional women; social support network

《人口與经济》2017年第5期

________________________________________

林昕皓,等:生育二孩职业女性的母乳喂养支持

________________________________________

一、研究背景

2016年始,全面两孩政策的实施是继单独两孩政策实施之后生育政策的又一次重大调整。然而生育是每一个家庭深思熟虑的结果,个人的生育意愿不一定转化为实际的生育行为[1-3]。从单独两孩政策实施的效果来看,尚未观察到明显的生育堆积现象。究其原因,除了多养育一个孩子带来的直接经济和照护压力外,孕产、哺乳和育儿对女性职业发展的影响也不容忽视[4-5]。女性是生育行为的主要承担者,也是重要的人力资源。在女性的一生中,加入劳动力市场和最佳生育期都集中在20—30岁,在相当长的一段时期内,多数妇女都必须面对就业和育儿的竞争,而缓解就业与育儿冲突的政策和机制却始终缺位[6]。如何平衡家庭和工作的关系,是目前职业女性面临的一大难题。endprint

哺乳是人类繁衍后代的本能之一,如今却成为女性再次回归工作岗位必须面临的第一道抉择关口。近年来,随着我国就业形势的严峻,女性在劳动力市场竞争中遭遇性别歧视已是一个不争的事实。女性的就业门槛往往高于男性,工资收入却明显低于男性,并且存在男女职业隔离和“玻璃天花板”现象[7]。生育二孩则可能使得女性的就业雪上加霜。实证研究表明,每生育一个子女会造成女性工资率下降约7%,且这一负面影响随着生育子女数量的增加而变大[8]。把孩子生下来只是第一步,更重要的还是孩子出生之后的养育问题。通常来看,女性需要经历半年至一年不等的哺乳期以哺育婴儿,同时,受传统家庭劳动分工观念的影响[9-10],还要花费更多的时间陪伴与照料新生婴儿。在实际生活中,女性大多成为养育子女等家庭事务的主要承担者。由于女性在母乳喂养中无法替代的关键角色,新生婴儿的哺乳问题成为女性再次回归工作岗位的重大束缚。以往的大量研究已经证明,母乳喂养能够促进婴儿生长发育、增强免疫力、提升认知能力,减少儿童期肥胖和罹患过敏性疾病的几率;还有利于母婴情感交流、产妇恢复身体健康,并降低女性罹患卵巢癌、乳腺癌的几率;同时还是最为经济方便、节约开支的哺育方式[11]。世界卫生组织(WHO)和联合国儿童基金会(UNICEF)早在2003年联合发布的《婴幼儿喂养全球战略》提出:所有母亲均应能够获取开始并维持6个月纯母乳喂养的熟练支持,并在持续母乳喂养至婴儿2岁或以上的同时确保及时引入充分和安全的补充食品,旨在促进、保护和支持适宜的婴幼儿喂养方面做出全新努力。尽管母乳喂养对婴儿、母亲、家庭以及社会的众多益处已经被广泛认识,但实际的母乳喂养形势并不容乐观。20世纪70年代起,母乳喂养率下降的国际化现象开始波及我国,不但在城市,甚至连经济复苏的农村、山区母乳喂养率都呈现出令人担忧的下降趋势[12]。纯母乳喂养率呈现大城市低于小城市、小城市低于农村的状态,并且不断下降。

保障女性母乳喂养权益是构建生育友好型社会环境的重要内容。从个人角度,保障母乳喂养一方面可以促进母体健康恢复,帮助母亲减少怀孕期间增加的体重;另一方面可以增强新生儿的免疫力和抵抗力,还可以使孩子感受到母爱,有利于心理、语言和智能的全面发展。从家庭角度,保障母乳喂养既降低了抚育成本,又保障了职场女性的职业发展,是对每个家庭单元的保护和支持。从社会层面,通过降低每个小家庭生育和抚育的成本,鼓励符合条件按政策生育两个孩子,有利于提高整个社会的生育水平。

目前,我国的生育保障制度主要为面向国家机关、企事业单位及其他各类经济社会组织工薪劳动者提供生产阶段的经济保障,对母乳喂养权益的经济、物质、制度保障都比较匮乏。2016年元旦放开全面二孩以来,已有26个省市先后颁布产假新规定。,其中浙江、江苏、广东等东南沿海发达省份以及北京、上海等特大城市规定产假延长至128天,其余大部分省份延长产假至158天。综合来看,绝大多数职业女性在生育之后半年内就要重返工作岗位,母婴白天分离导致吮吸减少,继而影响母乳分泌,这对持续母乳喂养提出挑战。因此,基于职业发展的考量,不少职业女性都选择提前给婴儿断奶或是添加配方奶、辅食补充以全身心地返回工作,这既不利于婴儿的健康发育,也不利于母亲的产后恢复。母乳喂养的困境已经成为职业女性生育之后返岗遇到的大难题。

北京市是我国最早开展计划生育的地区之一,经过30多年严格的计划生育控制,涌现出大批进入婚育年龄的独生子女。根据《北京市计划生育条例》规定,2014年2月21日起,夫妻一方为独生子女,并且只有一个子女的可以生育第二个子女。2014年,北京全市常住人口2151.6万人,常住出生人口为20.8万人,出生率为9.75‰,达到1991年以来的最高水平;其中,有37.7%的符合政策家庭愿意生育二孩。当职业女性面临二孩的哺乳需求,家人、单位和社会能够提供什么来帮助她们走出困境?本文通过使用“北京市生育二孩妇女孕产卫生保健需求”调查数据,从社会支持网络的角度入手,从微观角度分析职业女性生育二孩后的母乳喂养情况及影响因素,旨在通过研究生育二孩女性的哺乳需求,为职业女性生育二孩后平衡家庭和工作关系提供更精准有效的保障,为全面两孩政策实施后构建“生育友好型”社会环境提供实践和理论依据。

二、理论框架

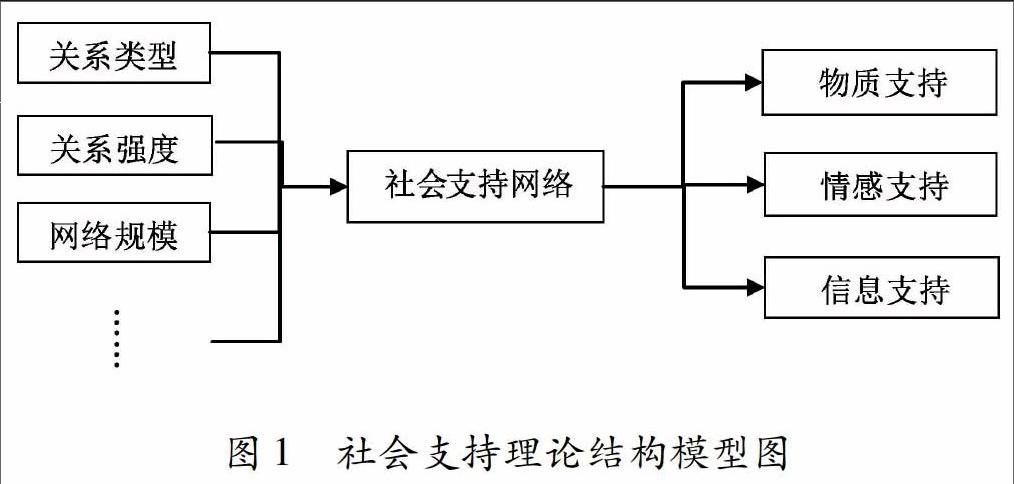

对社会支持的研究可以溯源到19世紀法国社会学家迪尔凯姆(Durkheim),他通过对自杀的研究发现社会联系的紧密程度与自杀有关。20世纪70年代初,精神病学文献中引入社会支持这一概念,研究者认为,良好的社会支持有利于身心健康,一方面对处于压力状态下的个体提供保护,即对压力起缓冲作用,另一方面可以维持一般的良好情绪体验[13]。此后,社会支持被引入社会学研究领域,并得到长久的发展。但对社会支持概念的理解,从它被提出以来,至今尚未形成统一的认识。有研究者提出“笼统地讲,我们可以把社会支持表述为各种社会形态对社会脆弱群体即生活有困难者所提供的无偿救助和服务”[14]。也有研究者认为,从社会心理刺激与个体心理健康之间关系的角度来看,社会支持应该被界定为一个人通过社会联系所获得的能减轻心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的影响[15]。因此,社会支持不仅仅是一种单向的关怀或帮助,它在多数情形下是一种社会交换,是人与人之间的一种社会互动关系,即可以认为“广义而言,社会支持既涉及家庭内外的供养与维系,也涉及各种正式与非正式的支持与帮助。社会支持不仅仅是一种单向的关怀或帮助,它在多数情形下是一种社会交换”[16]。现在一般将社会支持网络视作个人能够藉以获得各种社会支持(如金钱、情感、信息等)的社会网络。

在社会支持网络研究的早期,研究者并没有严格地区分社会支持的类型,只是笼统地认为,只要有社会关系存在,对于个人解决日常生活中的困难就是有益的。后来研究者在研究的过程中逐渐从不同的方面将社会支持分为不同的类型。韦尔曼(Wellman)运用因子分析方法,将社会支持分为感情支持、小宗服务、大宗服务、经济支持、陪伴支持等5项[17];卡特纳和罗素(Cutrona & Russell)将社会支持区分为情感性支持、社会整合或网络支持、满足自尊的支持、物质性支持、信息支持[18]。国内的陈成文将社会支持分为两大类:客观上的支持(包括物质上的直接援助和社会网络、团体关系的存在与参与)和主观上的支持即个人所体验到的情感上的支持[19]。endprint

本研究将哺乳期职业女性的社会支持网络分为物质支持、情感支持和信息支持三种。

(1)社会支持网络的物质支持,指物质上的直接援助,是客观、可见的实际支持。对哺乳期的职业女性而言,《女职工劳动保护特别规定》中关于哺乳时间、哺乳期间禁止从事劳动范围、女职工卫生室、孕妇休息室、哺乳室等设施设置的劳动保护条例都从属于此类。

(2)社会支持网络的情感支持,指主观的、体验到的情感上的支持,是个体在社会中受尊重、被支持、理解的情感体验和满意程度。在哺乳期间,新母亲受到的情感支持主要来自亲属关系和朋友关系。巴拉诺夫斯基(Baranowski)等人的研究发现,墨西哥裔美国妇女在母乳喂养时,从母亲那里得到了最大的帮助[20]。如果新妈妈的母亲支持母乳喂养,实行母乳喂养的可能性更大,因为母亲提供的是情感的、有形的帮助和传递信息的作用[21]。此外,朋友也同样影响着母乳喂养的决定,朋友对于母乳喂养的积极态度和支持能显著促进母乳喂养的实施[22];反之,如果朋友不给予支持,甚至施加消极的压力,新生儿母亲很有可能会停止母乳喂养[21]。

(3)社会支持网络的信息支持,指的是社会网络促进信息和知识的流动,提供相关的建议或指导,帮助解决现存问题。随着现代社会的发展,人们的生活节奏加快,各种母乳替代品也层出不穷,在这种情况下,坚持母乳喂养对母婴健康的好处反而成为一种“新”知识。以往研究发现,传播有关母乳喂养益处的知识可以提高新生儿母亲母乳喂养的可能性[23]。新生儿母亲的母乳喂养知识是影响早期母乳喂养行为的独立因素[24]。

综上,本研究中的社会支持理论结构模型如图1所示。

三、数据和方法

1.数据

本研究所用数据来自于笔者在北京市16区县开展的“北京市妇女孕产保健需求研究”调查问卷。调查时点為2015 年9 月18 日,研究对象为2015年8月时全市户籍人口中符合“双独”或“单独”政策,已经生育了一个孩子且目前处于怀孕状态,或者已经生育了两个孩子但目前未怀孕的已婚育龄妇女。为减少在判断现有子女数时可能出现的误差和有利于调查的实施,抽样总体中只包括夫妇双方均为“初婚”以及“人户同在”的妇女。样本总规模为500人,其中现有1个孩子且目前处于怀孕状态的妇女和现有两孩但目前未怀孕的妇女各占50%,在后一类妇女当中,20—34岁150人,35—49岁100人。

本调查样本的选取分两个阶段进行。第一阶段按与规模成比例的方法(PPS)从北京市16个区县的331个街道乡镇中抽取出50个作为样本街道乡镇,一般来说,人口规模越大的区县,选取的街道乡镇数量越多。第二阶段,在样本街道乡镇范围内,根据上述抽样总体要求,按“定额抽样”法选取调查对象。本调查样本的最大特点是其空间分布覆盖面广,能够更好地反映北京市育龄妇女孕产卫生保健需求情况,数据具有较高的使用价值。由于这是一个非随机样本,无法计算抽样误差以及精确度等指标,因此不可能对“代表性”进行定量评价。不过,与一般的非随机抽样样本相比,根据经验判断,其代表性应当属于较好的类型。

本研究全面了解了妇女生育一孩和二孩时的孕产情况、生育间隔期的避孕/引产情况、已生育二孩的哺乳情况,以及家庭成员的教育、户籍、经济收入等基本情况。根据本文的研究需求,最终选取研究对象为“按照政策可以生育两个孩子,且已生育二孩”的妇女,且全部变量信息完整的样本,共247人。

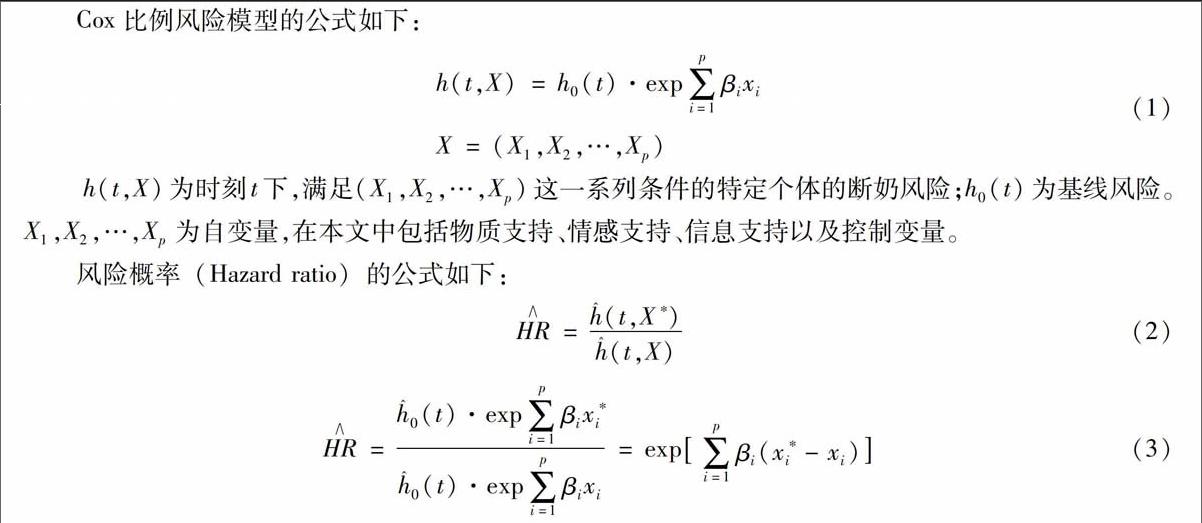

2.Cox比例风险模型

Cox比例风险模型的公式如下:

(1) h(t,X)为时刻t下,满足(X1,X2,…,Xp)这一系列条件的特定个体的断奶风险;h0(t)为基线风险。X1,X2,…,Xp为自变量,在本文中包括物质支持、情感支持、信息支持以及控制变量。

风险概率(Hazard ratio)的公式如下:

(3) 3.变量Cox比例风险模型的因变量和自变量的选取

因变量为二孩的哺乳时间,初步的统计结果显示:哺乳时间的均值为7.37个月(N=247),其中已断奶的妇女(N=79)比例占总体的31.98%;未断奶的妇女(N=168)比例占总体的68.02%。

自变量选取根据“社会支持网络”理论进行选取。物质支持选取“上班地点是否有独立办公室或哺乳室”、“家到单位的单程所需时间”;情感支持选取“生育第二个孩子时,是否从父母等长辈经验处了解有关母乳喂养的技巧和知识”、“生育第二个孩子时,是否从朋友/同事交流中了解有关母乳喂养的技巧和知识”;信息支持选取 “生育第二个孩子时,接受过哪些母乳喂养技巧指导”。

此外,还引入一些在以往研究中发现可能影响母乳喂养决策的变量作为控制变量,包括年龄、独生子女情况、职业、受教育年限、家庭经济收入、二孩分娩年龄、分娩方式、一孩二孩间隔等。各变量的具体情况如表1所示。

四、研究结果

1.描述性统计

符合生育二孩政策,且已生育的样本量为247个。66%的二孩母亲集中在25—34岁的生育旺盛期;64%的二孩母亲是独生子女;89%的受教育程度在高中及以上。接近七成的二孩母亲有工作,在全部有工作的调查对象中,接近半数在机关、事业单位或国有企业工作(见表2)。

从哺乳时间来看(见图2),已断奶的二孩母亲共79人,平均哺乳时间为8.35个月,远低于世界卫生组织建议的2年。其中,54.4%的二孩母亲哺乳时间低于6个月,仅有10.1%的二孩母亲哺乳超过一年。

从职业分布来看(见图3),有工作与无工作或务农的二孩母亲断奶时间均集中于3—6个月,分别占34.0%和34.6%。然而断奶时间的次高峰存在明显区别:有工作的母亲在9—12个月断奶的比例次高,为28.3%;无工作或务农的母亲在12个月以上断奶的比例次高,为19.2%。我们可以大胆假设:工作与否影响到已哺乳6个月以上的母亲继续哺乳的选择。endprint

2.Cox模型回归

根据上述社会支持理论建立的哺乳期职业女性的社会支持网络分析框架,我们对二孩母亲哺乳时间长度进行了Cox模型回归,结果见表3。

通过描绘log-log Kaplan-Meier曲线对Cox 比例风险模型中显著变量进行假设检验。如果比例风险假设成立,自变量分别取0和1时,利用log(-log(survival))和log(time)作图,应该得到两条近似平行的曲线,说明自变量与时间之间没有交互作用。结果显示,“上班地点的哺乳室”、“上班所需时间”、“接受过母亲营养补充指导”这三项变量的曲线平行,“本人是独生女”曲线在2个月内不平行,此后基本平行,由于点阵稀疏,事实上仅有母乳喂养时间最短的两个样本不符合比例风险假设,故视为基本满足假设。“通过亲友的经验交流了解有关母乳喂养的技巧和知识”不满足比例风险假设(见图4)。

由于“通过亲友的经验交流了解有关母乳喂养的技巧和知识”不满足比例风险假设,可对这一变量继续使用一般分层Cox模型(General Stratified Cox (SC) Model)进行分析。公式如下:

其中g为不符合比例风险假设的变量,在本研究中“通过亲友的经验交流了解有关母乳喂养的技巧和知识”存在“是”、“否”两种取值,可将人群分为两层。其余符合比例风险假设的变量在模型中保留,形成新的协变量,如“亲友经验*哺乳室”、“亲友经验*上班时间”等,详见表4。

(1)物质支持。对哺乳期职业女性的物质支持对继续母乳喂养有重要影响。由于上班地点的独立办公室或哺乳室为职业女性提供了私密的取奶、储藏空间,能够避免来回奔波哺乳的麻烦,因此与“上班地点没有独立办公室或哺乳室”的职业女性相比,“有独立办公室或哺乳室”的职业女性断奶的风险较低。

上班路程对于继续母乳喂养的影响同样显著。由于现行《女职工劳动保护规定》中關于职业女性哺乳期的规定,“有不满一周岁婴儿的女职工,其所在单位应当在每班劳动时间内给予其两次哺乳(含人工喂养)时间,每次三十分钟”。事实上,哺乳假既包括实际的哺乳时间,也包括往返途中的时间。当职业女性上班所需时间超过15分钟时,其断奶的风险将增加。但随着城市规模的逐步扩大、生活与工作功能分区的逐步分离,大部分人上班的路程都相对遥远,单程耗时15分钟不太实际。因此,单位哺乳室的设置愈发必要。

(2)情感支持。职业女性在决定断奶时感受到的情感支持是重要的影响因素。然而与预期相反的是,“产前通过亲友的经验交流了解有关母乳喂养的技巧和知识”的职业女性断奶的风险更高,亲友提供的经验起到了负面作用。一种可能的解释是,亲友提供的错误经验抵消了情感上的支持,从而使妇女更倾向于断奶。因此,在推广和普及母乳喂养时,除了为母亲提供各种有关母乳喂养的信息和服务以外,还应针对她们的亲友广为宣传母乳喂养知识,形成较好的哺乳支持氛围。

(3)信息支持。当职业女性获得的科学哺乳知识越多时,断奶的风险越低。其中关于“母亲营养补充指导”的哺乳知识对职业女性的断奶选择影响尤为重要。与“没有接受过母亲营养补充指导”的职业女性相比,“接受过母亲营养补充指导”的职业女性断奶的风险较低。调查结果发现,在已断奶的职业女性中,“接受过母亲营养补充指导”的职业女性平均哺乳时间为8.2个月,比“没有接受过母亲营养补充指导”的职业女性高出3个月。

(4)个人基本情况。职业女性的个人特质对断奶选择的影响也不容忽视。与“非独生子女”的职业女性相比,“身为独生子女”的职业女性断奶风险较高。通常认为独生子女更为娇气,对痛苦的忍受力较弱,因此对于身为独生女的职业女性来说,哺乳和工作的双重压力更容易导致提前断奶。

五、讨论和建议

职业女性作为家庭中的妻子、母亲以及社会中的劳动者,同时承担家庭和社会双方面给予的负担。由于“男主外,女主内”的传统性别分工模式尚未得到完全改变,在女性劳动参与不断提高的今天,职业女性被要求“既主外,又主内”,同时承担着多重角色的负担[25]。想要将职业女性从持续母乳喂养和全心回归工作岗位的困境中解脱出来,就需要从家庭和社会双方面提供必要的支持。

本调查发现,二孩母亲普遍存在断奶过早的情况,平均哺乳时间仅为8.35个月,远低于世界卫生组织倡导的时间。在职业女性中这一现象表现得更为突出。当面临职场和哺乳的双重压力时,女性倾向于选择提前断奶、回归工作。本研究发现,当面临选择时,充分的物质支持和信息支持都能降低职业女性过早断奶的风险;在工作场所提供安全、清洁和私密的空间和存放母乳设备对职业女性的母乳喂养支持力度最大。这在通勤时间长的大城市,显得尤其重要。

母亲作为母乳喂养这一行为的承担者,容易受到社会心理动态的影响[26]。亲友的情感支持则可能“好心办坏事”,亲友如果缺乏正确的母乳喂养知识反而导致职业女性提早断奶。与非独生子女的职业女性相比,身为独生子女的职业女性断奶风险较高。受到调查数据的限制,本文仅研究了来自父母朋友等亲友的情感支持,但我们认为丈夫的全程参与[27]、女性的维权意识等也都会对母乳喂养产生影响。家庭对职业女性喂养行为如果能够给予必要的支持和帮助,也就等同于在维护母乳喂养权益。

近期出台的《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》(国卫指导发〔2016〕63号)提出,到2020年底,所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。用人单位母婴设施到位对职业女性母乳喂养支持的力度最大,但是对具体落实指导意见尚缺乏有效手段。以往政府对女性生育期劳动权益的保障,多集中于女性在孕产期、哺乳期内劳动权力的保护,等等,支持母乳喂养是生育友好型社会的标志性建设。为此,我们提出如下政策建议。

第一,加强母乳喂养知识的宣传,营造积极的母乳喂养支持舆论环境。正确母乳喂养知识的广泛传播是支持职业女性母乳喂养、营造母乳喂养支持家庭环境的重要举措。针对职业女性文化程度高、生活节奏快等特点,加大微信、网站等新媒体宣传的力度。同时,在全社会要积极倡导母乳喂养重要性,加强对职业女性母乳喂养支持的家庭、社会舆论环境建设。endprint

第二,采取经济手段,鼓励用人单位提供母乳喂养空间和设施。如何有效落实《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》至关重要,建议政府对女职工密集的用人单位给予补贴或减少税收,分担用人单位的劳动成本,通过经济手段促使用人单位提供挤乳空间、存乳设备,保障职业女性的哺乳时间。

第三,加快劳动法律和政策的修订,加速社会性别平等进程。20世纪60年代以来,随着女性劳动参与率和经济基础的不断提高,女性的社会地位也不断改善。但男女有别的性别分工模式没有得到完全改变,世界各国的女性劳动参与率差异很大,女性在家庭中的劳动付出被低估,不完全性别革命已成为广泛共识。近年来,无论是在最为两性平等的北欧各国,还是女性劳动参与率远不及我国的中欧各国,都逐步推广父母产假(其中有一部分假期只限父亲申请)以期限制就业市场上的性别歧视。而在我国,社会性别平等还未全部纳入政府部门的立法程序和决策过程,对女性劳动权益保障仍主要局限于对其生理特点作为弱势群体进行保护,亟待不断对现行缺乏社会性别意识的劳动法律和政策进行修改完善,将提升女性社会地位提到更高层面,以保障她们应有的发展机会。

最后,需要说明的是,受相应条件制约,本研究调查中涉及的职业女性仅有168人,样本量较小,因而最终研究的科学性还有待进一步提高。但可以认为本研究是对全面两孩政策实施后建立鼓励按政策生育的政策体系和社会环境提供探索性研究,以期为后续研究提供指引。

参考文献:

[1]郭志刚.中国的低生育水平及其影响因素[J].人口研究,2008(4): 1-12.

[2]茅倬彦,罗昊.符合二胎政策妇女的生育意愿和生育行为差异——基于计划行为理论的实证研究[J].人口研究,2013(1):84-93.

[3]陈卫,靳永爱.中国妇女生育意愿与生育行为的差异及其影响因素[J].人口学刊,2011(2): 3-13.

[4]林建军.从性别和家庭视角看“单独两孩”政策对女性就业的影响[J].妇女研究论丛,2014(4):51-52.

[5]宋健,周宇香.中国已婚妇女生育状况对就业的影响——兼论经济支持和照料支持的调节作用[J].妇女研究论丛,2015(7):16-23.

[6]郑真真.实现就业与育儿兼顾需多方援手[J].妇女研究论丛,2016(2):5-7.

[7]張抗私.就业性别歧视与人力资本投资倾向的交互作用分析[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009(9):103-112.

[8]於嘉,谢宇.生育对我国女性工资率的影响[J].人口研究,2014(1):18-29.

[9]BECKER G S. Human capital, effort, and the sexual division of labor[J]. Journal of Labor Economics, 1985, 3(1): 33-58.

[10]BECKER G S. A treatise on the family[M]. Cambridge, Mass: Harvard, 1991:30-53.

[11]徐韬, 于晓松, 李晨嫣. 我国母乳喂养现状与干预措施[J]. 中国妇幼保健,2008(17): 2464-2467.

[12]丁宗一. 九十年代母乳喂养研究[J]. 中华儿科杂志,1994(5): 311-312.

[13]LACKOVIC-GRGIN K, DEKOVIC M, MILOSAVLJEVIC B, CVEK-SORIC I, OPACIC G. Social support and self-esteem in unemployed university graduates[J]. Adolescence,31(123):701-717.

[14]李强. 社会支持与个体心理健康[J]. 天津社会科学,1998(1):66-69.

[15]贺寨平.社会经济地位、社会支持网与农村老年人身心状况[J].中国社会科学,2002(3):135-147.

[16]蔡禾,叶保强,邝子文,卓惠兴.城市居民与郊区农村居民寻求社会支援的社会关系意向比较[J].社会学研究,1997(6):8-14.

[17]WELLMAN B, WORTLEY S. Brothers keepers: situating kinship relations in broader networks of social support[J]. Sociological Perspectives, 1989, 32(3):273-306.

[18]CUTRONA C E, RUSSELL D W. Type of social support and specific stress: toward a theory of optimal matching[M]//SARASON B R, SARASON I G, PIERCE G R. Social Support: An Interactional View. Oxford, England: John Wiley & Sons, 1990: 528.

[19]陈成文.社会弱者论——体制转换时期社会弱者的生活状况与社会支持[M].北京:时事出版社,2000:172-190.

[20]BARANOWSKI T, BEE D E, RASSIN D K, RICHARDSON C J, BROWN J P, GUENTHER N, NADER P R. Social support, social influence, ethnicity and the breastfeeding decision[J]. Social science & Medicine, 1983, 17(21):1599-1611.

[21]LUPTON P, WHELAN A. Promoting successful breast feeding among women with a low income[J]. Midwifery. 1998, 14(2):94-100.

[22]CLIFFORD J, MCINTYRE E. Who supports breastfeeding?[J]. Breastfeeding Review. 2008, 16(2):9-19.

[23]陈希萍, 向霞, 伍燕梅, 张少霞, 邓晓云. 佛山市母乳喂养现状及其影响因素[J]. 中国妇幼保健. 2012(1):86-88.

[24]张悦, 王惠珊, 罗倩, 张丽晋, 王硕, 姚礼明. 新生儿院内纯母乳喂养情况及其影响因素分析[J]. 中国儿童保健杂志. 2012(6):507-509,513.

[25]ESPING-ANDERSEN G. Incomplete revolution: adapting welfare states to women s new roles[M]. Cambridge: Polity, 2009:19-54.

[26]张世光,宋淑兰.影响母乳喂养因素的分析[J].实用儿科杂志,1991(6):323-324.

[27]吕苏芳,余丽华.丈夫全程参与围生期健康教育对母乳喂养的影响[J].上海护理,2007(7):44-46.endprint