基于测试题型的课堂阅读教学行为改进

2017-10-17蔡敏

蔡 敏

(福州市宁化小学,福建 福州 350004)

基于测试题型的课堂阅读教学行为改进

蔡 敏

(福州市宁化小学,福建 福州 350004)

阅读教学应注重培养学生搜集处理信息,对信息感受、理解,欣赏评价的能力。教师应围绕当下阅读测试的题型特征开展阅读教学:舍去低阶思维的简单提取信息,引导学生高阶阅读认知;舍去情节的零敲碎打,提高学生对文本的鉴赏能力;舍去单篇课文的反复理解,带领学生触摸多文本的阅读;舍去教师过多的个人解读,引导学生进行体验式、评价式的阅读。通过阅读教学提升学生思维品质和表达能力。

阅读测试;阅读素养;语文课堂教学

《语文课程标准》(2011年版)明确了阅读教学应注重培养学生搜集处理信息,对信息感受、理解、欣赏和评价的能力。国际上比较流行的PISA考试,恰好与其不谋而合,也把阅读能力的构成因素分成三方面:获取信息的能力,解释信息的能力,反思和评价信息的能力。阅读试题题型也就相应地分为三类:获取信息题、解释文本题、反思与评价题。三者比例大致为29%、50%、21%。我国当前的阅读测试题题型也逐渐与之接轨,有别于传统意义上的阅读题型了,其目的开始指向学生的阅读素养。

题型一:胜日寻芳泗水滨——提取文本信息

朱子“寻芳”,那是在寻觅美好的春景。而阅读测试题型中的“寻”,即检索信息,直接提取信息。其直接指向学生在阅读训练中提取出直接陈述或隐含的信息能力,无需去进行深层次解释或者加工。

这类题型主要围绕着文本中的信息来发问。要求学生在文章中寻找事实性的答案。这显然是属于低阶的阅读理解。

题型二:无边光景一时新——推理文本信息

“一时新”的景物写出朱子郊游时耳目一新的欣喜。新,即筛选整合、处理概括信息。阅读题型中常常对文章的结构、句式的关系等提出问题。

这类题型就是引导学生摒除众多次要的、无关的信息干扰,梳理文章脉络,理解文章的连贯性,能辨识局部多个句子相连的特点,理解多个段落之间的关系等。

题型三:等闲识得东风面——诠释文本信息

由“寻”而“识”,步步深化。识,就是学生由眼入心,感受作者创作所表达的情感以及观点,获得自由的解读空间,衍生自己的情感。

这类题型就是指向学生面对文本的解码能力,即学生对信息的理解、感受能力。鼓励学生透过阅读,与文本对话,与作者共鸣。

题型四:万紫千红总是春——评价文本信息

百花争艳的景象,不正是生机勃勃的春光吗?开放性很强的阅读题则是检测学生思考、反应、批判、上下求索的姿态和能力。这种题型考察学生的阅读理解和评价能力,敢于判断和评价,敢于发表与众不同的意见。

阅读测试题型的研究为课堂阅读教学行为的改进提出新的思路。围绕当下阅读测试的题型特征开展阅读教学,无疑是打造高效语文课堂的重要手段。

一、舍去低阶思维的简单提取信息,引导学生高阶阅读认知

从当前阅读测试试卷看,“整合文中信息和观点题”和“直接获取信息题”比为8:3,且失分率高。因此,除了要求学生在阅读时认真阅读文本之外,还应该引导学生对散落在文本中的各信息进行盘整、提取,形成自主的评价。

例如,在教学《两个铁球同时着地》一课,教师常常会抛出这样一个问题“伽利略是个怎样的人?”一改以往学生张口随答的现状,要求其从文中找出相关句子来回答并且“将你的想法写下来,至少四条依据。”这就要求学生必须整合文本各种信息,通过思考形成观点。同时,在具体反馈交流时,有许多学生仍旧会是原原本本照抄文本内容,没有进行整合、概括、提炼。这时,教师可以展示学生的答案,要求将答案控制在30字以内。生生、师生一同讨论删除次要信息,再次整理表达,学生的处理信息能力在此时得到了有效的提升。

二、舍去情节的零敲碎打,提高学生文本鉴赏能力

(一)细读文本,品表达

面对文质优美的文章,教师要让学生通过揣摩语言,领略文学作品的韵味,引导学生探究文本表达的奥秘,从而领悟表达方法以及如何运用这种方法。如《牧场之国》一文中有这样一句话:“最后一抹晚霞也渐渐消失了”,教师问“抹”能换成“道”吗?学生的思维立即活跃起来。接着引导学生将自己更换的词语放入句子中反复品读,细心与原文比较。学生很快探察到了夕阳若隐若现,用“抹”更合适。教师再激发学生回忆在三年级《燕子》一课中,也有一处表达与之异曲同工。“几痕细线连于电杆之间”的“痕”字的表达,也是突出电线杆的若隐若现。学生就这样在文本细读中自然而然地感受到语言表达的秘妙了。

因此,教师应深入挖掘文本中的关键词语,设计多种形式的语言训练,品味词语运用的精妙,文学的语言自然就在学生心中生根发芽。

(二)巧挖篇章,悟结构

教师应以课文为范例,探索作者创作技法,从而达到对学生进行布局谋篇的训练。小学阶段的教材中选取了小学生必须掌握的文章结构和布局方法的文本教材。如《观潮》按时间顺序描写了大潮奔腾西去的全过程;《索溪峪的“野”》《美丽的小兴安岭》等都是按照“总分总”的结构表达的;《颐和园》则采用空间变化的顺序记叙游览过程……教师可以结合教材课后的问题设计,帮助学生练习训练。如:五年级上册《开国大典》“想一想课文是按怎样的顺序记叙开国大典的……”;《将相和》“说说这三个小故事之间的联系”;《桥》“环境描写对人物的刻画会产生怎样的作用?”“文章为什么要花大量笔墨对洪水进行描写?”这些有代表性的课文都可以成为教师训练学生布局谋篇的好素材。

例如,黄国才教师在教学《落花生》时,把一家人“议花生”的互动部分干净地剔除,整段话仅仅保留父亲阐述道理的部分,让学生质疑“一口气把话说完好吗?”貌似这样表达更加简练,更能让读者一下子明白其意思。教师通过对比,引导学生发现如果“只有一个人在说话”,这样显得不符合常理,而且文章的字数明显缩水,可读性大打折扣。于是,学生很快发现“让大家都说话”的对话表达方式的妙处,这也正是本文表达的特别之处。这样的教学不仅帮助学生发现作者的写作技巧,更能将布局谋篇的训练落到实处。

三、舍去单篇课文的反复理解,带领学生触摸多文本阅读

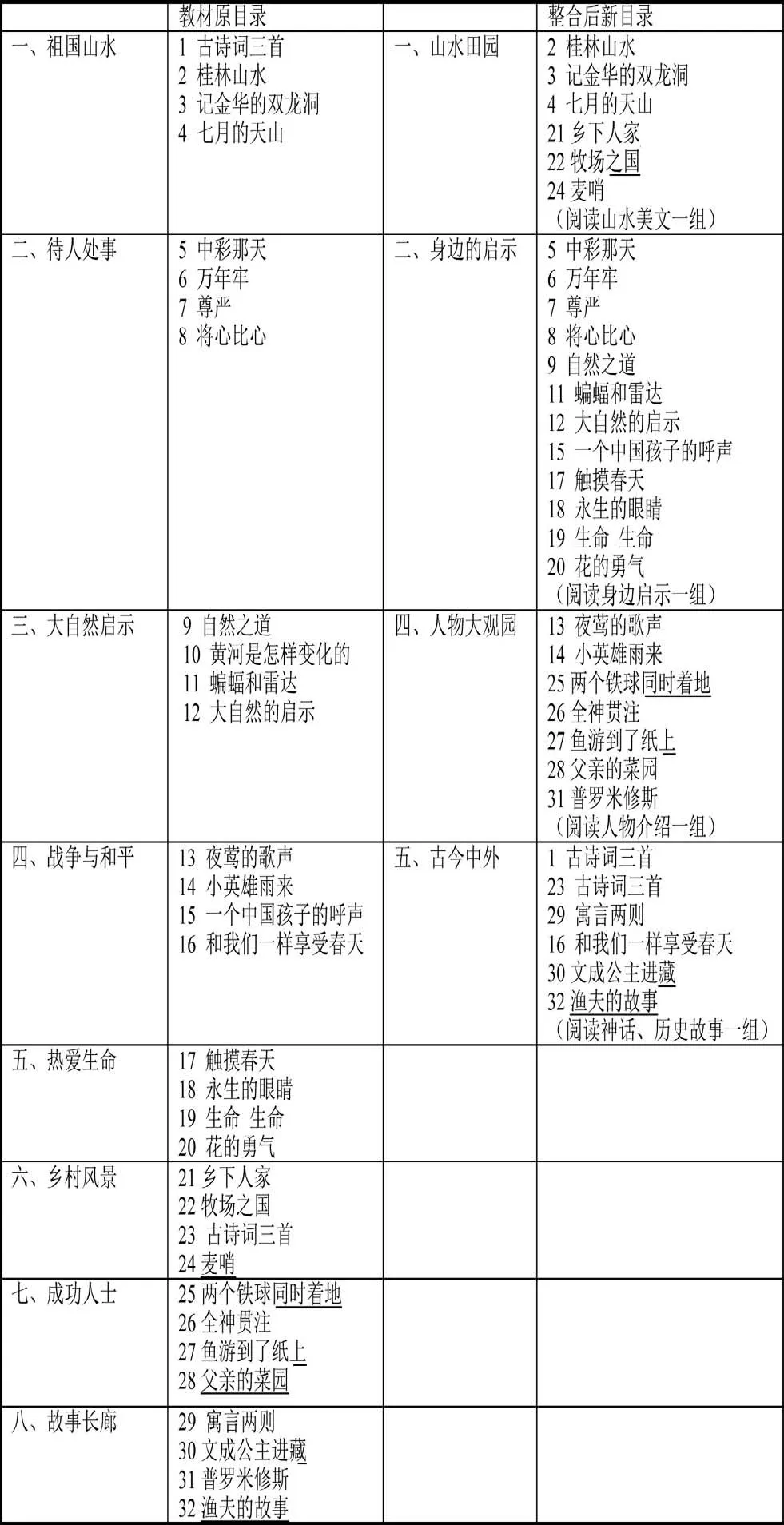

现行教材多按照主题来编排,单元主题比较单一,显得大而空,而教师又不能完全脱离教材去组织教学,但可以根据知识点、基础知识,亦或阅读策略、阅读方法,亦或教材内容、文体特征等,立足本班学生实际,发挥教师的特长,打破现有教材界限,重组教材。下面以四年级教材为例:

以上例子是按照教材内容进行重新组合的。教学时,可以采用重组后的单元进行多文本阅读教学,从课内延伸到课外。引导学生自主对比阅读,同伴互助学习,要求学生运用浏览、跳读等阅读方式对文本形成整体性理解,有效训练多种阅读方式和多层次阅读,这样就真正实现由教课文转向教阅读,由教教材转向用教材教。

四、舍去教师过多的解读,引导学生进行体验式、评价式阅读

不管是国际阅读素养评估,还是《义务教育语文课程标准》,评价能力都是属于高阶阅读思维的。而“评价能力”又是学生较为薄弱的一项能力。主要表现在学生对文本内容和表达形式的理解深度不够,无法站在当时的立场,密切联系生活实际,作出客观妥帖的评价。

在教《自然之道》后,就可以提出一个质疑:“你觉得这个故事真实吗?”这个问题就是指向于学生评价能力的培养,充满思辨性,在答案上也是相对开放的。《中彩那天》一文,教学时可引导讨论:如果你是父亲,是将中奖的彩票留下给自己用,还是还给好友呢?让学生展开思考、评鉴、质疑、创新。这样的阅读教学本质上指向学生主体的自主表达,属于学生“个人主体”的阅读,学生理解、运用、评价等能力才能得到有效的提高。

当前,阅读测试下的语文阅读教学应洞开思维空间,悦纳多元观点,尊重多样价值取向。吴忠豪教授指出,语文课的追求不在于结论,而在于获得结论的方法与途径,重在结论获得的过程中学生思维品质和表达质量的提升。如此引导学生开展深度阅读教学,方能迎来课堂阅读教学的“春天”。

[1]教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]黄国才.聚焦人物语言 体会表达效果[J].小学教学设计,2016.

[3]朱文君.训练:语文教学的立身之本[J].小学语文教师,2008(11).

(责任编辑:左小文)