绵阳地区小麦近等基因系多品种混播的抗条锈病效果研究及异常寒潮的影响

2017-10-14康晓慧陈万权梁永亮

张 华,康晓慧*,陈万权,刘 博 ,梁永亮,杨 亨

(1.西南科技大学生命科学与工程学院,中国 绵阳 621010;2.中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,中国 北京 100193)

绵阳地区小麦近等基因系多品种混播的抗条锈病效果研究及异常寒潮的影响

张 华1,康晓慧1*,陈万权2,刘 博2,梁永亮1,杨 亨1

(1.西南科技大学生命科学与工程学院,中国 绵阳 621010;2.中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,中国 北京 100193)

为了比较不同小麦品种的抗性基因对小麦条锈病发生的影响,以及小麦对连续一个月寒潮且平均气温突降10 ℃以上的适应能力,以小麦抗条锈病近等基因系6个品种为材料,在四川绵阳进行单播和混播处理,并和当地小麦进行比较分析.在自然发病条件下,研究了条锈病在单播和混播条件下的发病情况和寒潮对小麦抗病能力的影响.试验结果表明,6种小麦在不同生长阶段对条锈菌的反应型差异显著(P<0.05),不同近等基因品种单播和混播的枯芯率差异显著(P<0.05),同时,结合当年寒潮的影响,四川小麦品种适应当地异常环境的能力较强.

小麦;条锈病;反应型;病害指数;枯芯;冻害

AbstractIn order to compare the effect of resistance genes of different wheat varieties on the occurrence of wheat stripe rust, and the adaptability of wheat to the cold weather up to a month and the average temperature of 10 degrees Celsius, in this paper, 6 varieties of wheat stripe rust resistance near isogenic lines were used as the materials to carry out the unicast and mixed sowing treatments in Mianyang, Sichuan. Under the condition of natural disease, the incidence of stripe rust and the impact of cold weather on wheat’s disease resistance were thoroughly studied. Our test results show that the 6 kinds of wheat in different growth stages of wheat stripe rust reacted significantly differently (P<0.05), with significant difference in near isogenic varieties of dry mixture of unicast and core rates (P<0.05). At the same time, combined with the impact of current cold weather, our study showed that Sichuan wheat varieties could adapt well with the abnormal environment.

Keywordswheat; stripe rust; reaction type; disease index; dry core damage

小麦锈病、白粉病、赤霉病是我国小麦生产上的三大主要病害,其中,小麦锈病分秆锈、叶锈和条锈.条锈病(病原菌Pucciniastriiformisf.sp.tritici)在我国是小麦三种锈病中发生最广、危害最重的病害,主要发生于西北、西南、黄淮海等冬麦区和西北春麦区.小麦条锈病在流行年份可减产20%~30%,严重田块甚至绝收.特别是 1950,1964,1990和2002年4次病害全国大流行,发生面积均超过 667 万 hm2,损失小麦共计 120 亿 kg[1].其中 1950 年损失的小麦占全国小麦总产量的 41.4%,超过当年全国夏季征粮的总数[2].四川盆地是条锈病菌的主要越夏区域之一[3],当地相关作物管理部门对此类病害的研究和防治工作高度重视,长期以来组织专业工作小组研究和控制条锈病,并取得良好效果.小麦条锈病,苗期染病,幼苗叶片上产生多层轮状排列的鲜黄色夏孢子堆.成株叶片初发病时夏孢子堆为小长条状,鲜黄色,椭圆形,与叶脉平行,且排列成行,像缝纫机轧过的针脚一样,呈虚线状,后期表皮破裂,出现锈褐色粉状物;小麦近成熟时,叶鞘上出现圆形至卵圆形黑褐色夏孢子堆,散出鲜黄色粉末,即夏孢子.多年来国内外的研究和生产实践证明,合理利用抗病基因,培育和推广高效、稳定、广谱、持久的抗病品种是控制与治理小麦条锈病最经济、安全、有效的途径[4].

众多学者发现,只用一个专化抗病性强的品种,人为单一地扩大种植面积,均会为新的病原菌的繁殖和积累提供有利条件,使专化抗性失效,人为的单一化速度越快,其专化抗性失效的速度也越快.因此,利用小麦遗传多样性控制植物病害也非常重要.遗传多样性的大田试验以多系品种[5]、生物多样性布局[6]等为典型.利用生物多样性持续控制作物病害是国内外研究热点之一[7],研究表明品种混播可提高单个品种的千粒质量,并且能降低小麦锈病的发生[8].本研究通过在同一麦地自然诱发Avocet S*6/Yr1,Avocet S*6/Yr6,Avocet S*6/Yr7,Avocet S*6/Yr9,Avocet S*6/Yr18和Avocet S*6/Yr26(以下简称Yr1,Yr6,Yr7,Yr9,Yr18及Yr26)共6种近等基因系小麦,进行大田不同生长期的抗性鉴定,对各个相关因素进行分析.

1 材料及方法

1.1 试验材料

本研究选用的6个小麦参试品种为近几年绵阳地区试验地的主要栽培品种,作为对照组的铭贤169高度感诱.种子主要来源于西南科技大学、绵阳农科院、中国农业科学院植物保护所.

1.2 试验方法

1.2.1 试验地设计 试验地位于四川盆地西北部绵阳市涪城区龙门镇香社村西南科技大学小麦基地,属涪江中、上游地带. 试验分别于2015年10月20日播种,利用诱发行高感品种自然发病. 试验田长17.5 m,宽 17.6 m,四周设 1 m 宽的保护行,小区面积为(2×3)m2,每个小区种植小麦5行,行长2 m,行距0.3 m.分别将Yr1,Yr6,Yr9进行单播、两两混播和三种混播,将Yr7,Yr18,Yr26进行单播、两两混播和三种混播.设3 次重复,每次重复7个小区,品种排列顺序随机分布.采用人工开沟,条播. 鉴定品种均匀播种, 诱发行品种铭贤169与供试材料垂直种植,每两厢中间播1行诱发品种铭贤169. 田间管理与当地大田生产一致.播种前测定3个供试品系的发芽率,根据各组分的发芽率和千粒质量采取相等有效粒数的方法称质量到行,试验地采用正常肥水管理,全生育期内不施用任何杀菌剂,使其自然发病.

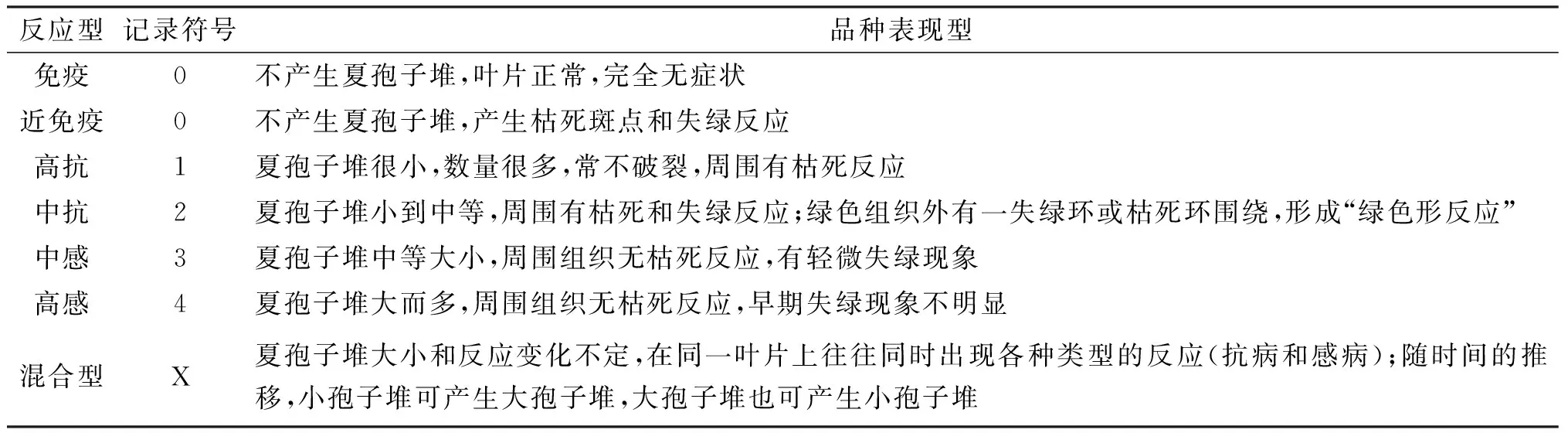

1.2.2 调查方法与数据分析 小区一出现病情就开始调查,方法为各小区逐行低头慢步踏查和蹲下细查相结合,记载各小区病叶数及严重度,每周调查一次.到盛发期时,对每个小区采取5点取样法进行调查,每点调查40片叶片,记载各小区的病叶数、严重度、反应型,然后计算其病情指数(平均严重度×病叶率×100),每7天调查一次.平均严重度=∑[(各严重度级别×各级病叶数)/(调查叶片总数×最高严重度)]×100.小麦条锈发病分级标准见表1.

表1 小麦条锈发病分级标准

2 结果分析

2.1 不同小麦品种的发病情况

2016年1月25日初次调查时,6个品种小区均未发现病害,诱发品种169已经出现5~10个点的发病中心.2016年2月2日,Yr7, Yr18和Yr26的单播和混播小区出现1个发病点,但Yr1, Yr6和Yr9的小区并未发现发病中心.2016年2月10日寒流过后,近等基因系小麦均出现不同程度的枯芯和表面叶片大面积枯黄的症状,而四川小麦只有少数几个试验品种有轻微的枯黄症状.大麦和铭贤169基本都出现枯芯和叶片枯黄症状.但条锈病发仍不明显.2016年3月15日调查时发现,随着新叶的生长,小麦条锈病明显增多,一般出现在新叶上,相对往年的条锈病害盛发期,时间晚15~20天,且单播小区病发区的范围明显比混播小区的大.以上结果显示,冻害在一定程度上延长了小麦条锈病菌的休眠期.同时,小麦混播可在一定程度上减少条锈病的发生.

2.2 小麦近等基因系在极寒条件下的生长情况

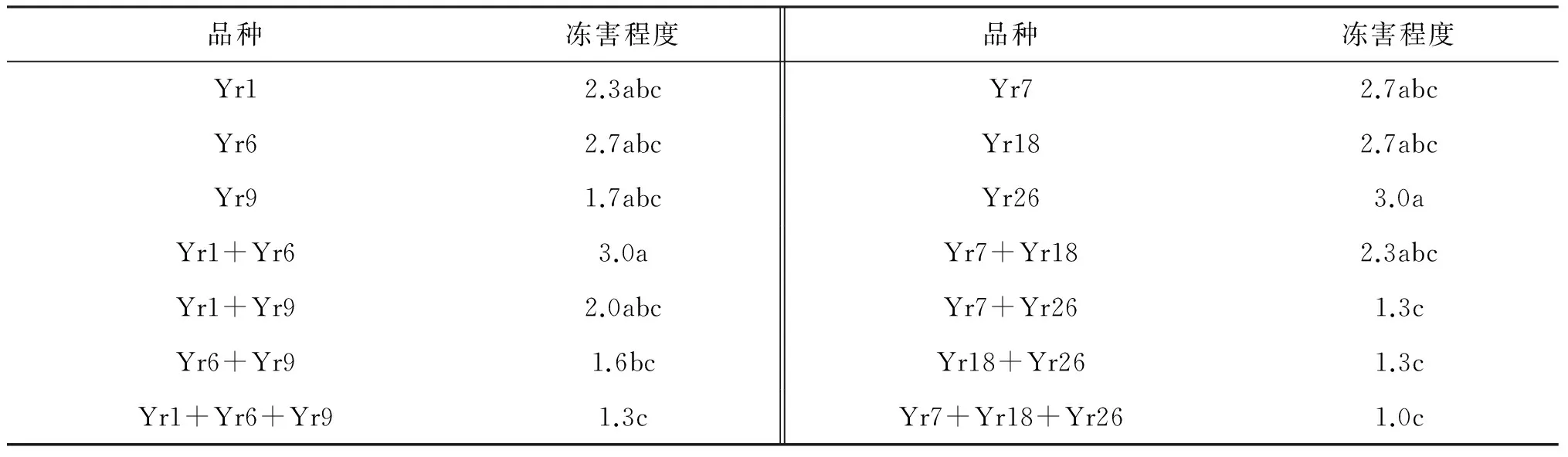

2.2.1 冻害的影响 寒流后2月25日第一次调查发现,整个小麦普遍出现叶片枯黄的症状,即冻害.其中单播品种较混播品种的严重,近等基因系小麦比四川小麦的冻害严重.作为保护行的大麦基本出现冻害现象.在小麦冻害之后反应型最明显、受害老叶未枯死前的时期,对小麦受冻害情况进行分析.根据小麦叶片表面的枯黄和退绿程度,分为严重枯黄(4),过半枯黄(3),一般枯黄(2),长势良好(1)四个等级.结果(表2)显示,单播和两种混播的枯黄程度较严重,三种混播的长势较好,地势靠边区域的小麦比中间的程度轻,初步分析这可能与小麦所处的地势和受风的情况有关.根据5月收获小麦时对小麦的测产,大麦基本没有收获,待测小麦品种中,Yr1+Yr6混播的小麦50%为死壳.

表2 6个品种的冻害程度

注:表中数据为3个重复的冻害程度平均值;新复极差检测,同列不同小写字母表示在P<0.05差异显著,下同.

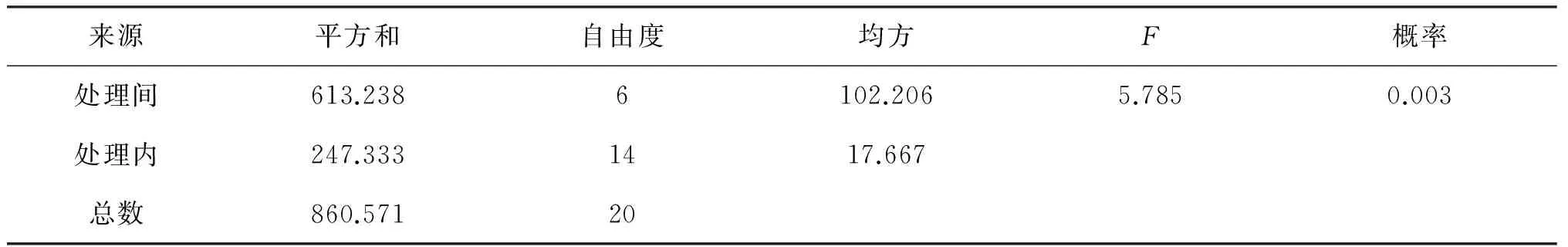

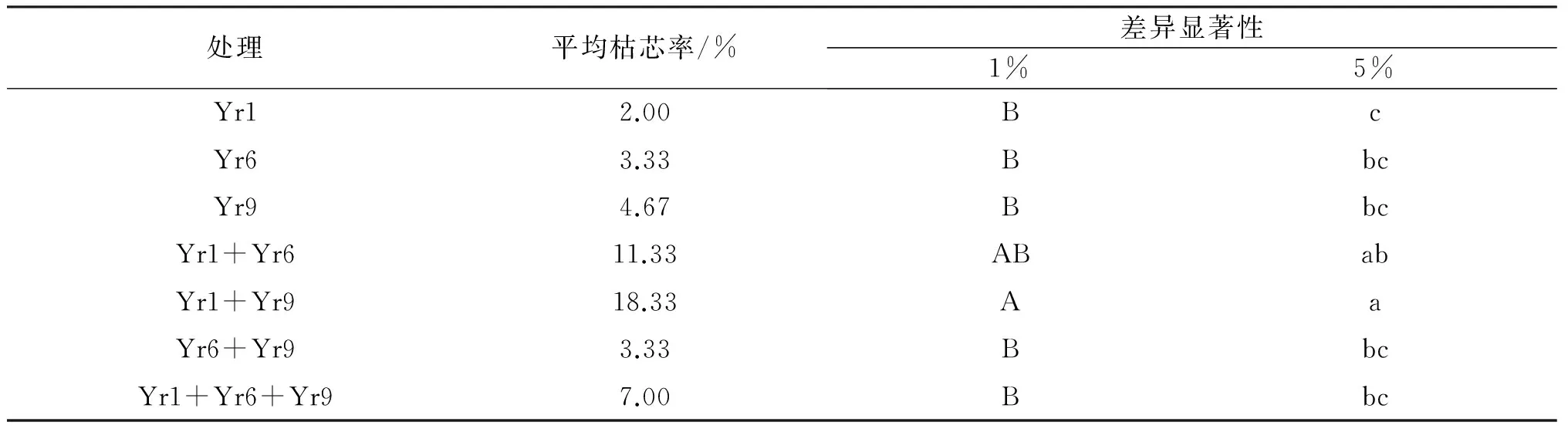

2.2.2 冻害较严重小麦的枯芯情况 观察发现,小麦Yr1, Yr6和Yr9的枯芯症状比较明显.对这3种小麦生长情况进行分析,见表3.调查结果(表4)显示,在冻害盛发期,小麦的枯芯率均较高,混播处理的Yr1+Yr9较其他的小区极显著(p<0.01)增加,单播的Yr1较其他小区极显著(p<0.01)降低.混播的小区只有Yr6+Yr9与单播的小区枯芯差距小,说明抗寒性与小麦的品种有关,与是否混播没有显著关系.

表3 在小麦枯芯盛发期对3个特殊品种枯芯率的方差分析

表4 3种不同近等基因品种单播和混播的枯芯率

注:同列不同大写字母表示在P<0.01差异显著,其他同表2,下同.

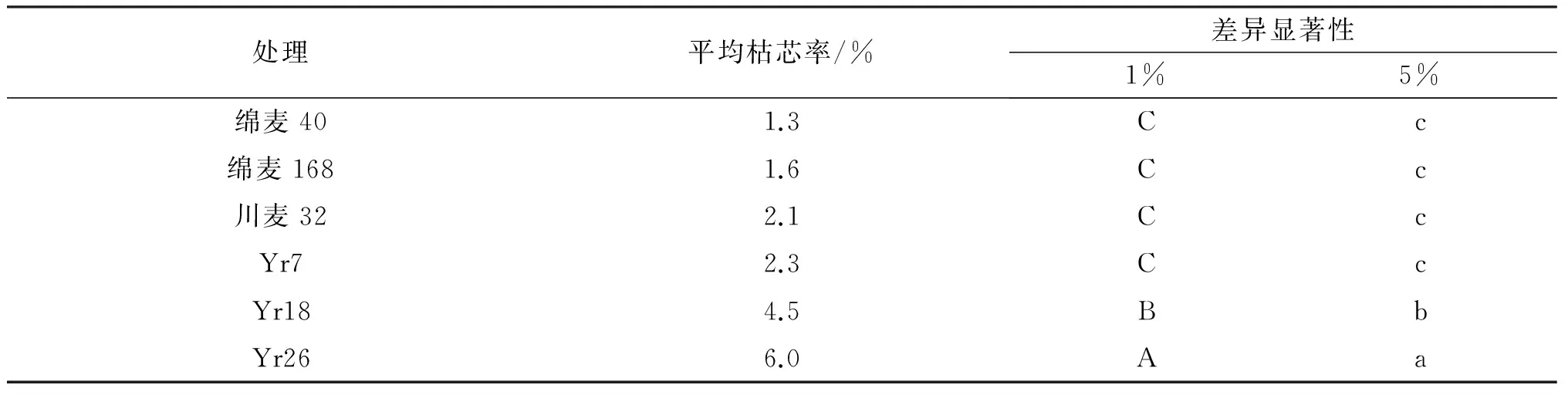

2.2.3 近等基因系小麦与四川本地主栽品种的叶片枯芯率比较 随机选择枯芯较明显的四川小麦与Yr7, Yr18及Yr26进行比较(表5),除Yr18和 Yr26之外,其他品种的小麦受到的冻害影响相对较小,这几种小麦均种植在同一块小麦地,土壤、水源、阳光等生长环境基本一致,而两类小麦的距离仅2 m,所以受风向影响的情况较低.通过方差分析的结果显示,四川小麦较北方小麦的抗寒能力强,这可能与四川主栽品种的多代遗传所形成的物种适应性有关.

表5 四川小麦与北方小麦在寒流后的枯芯率

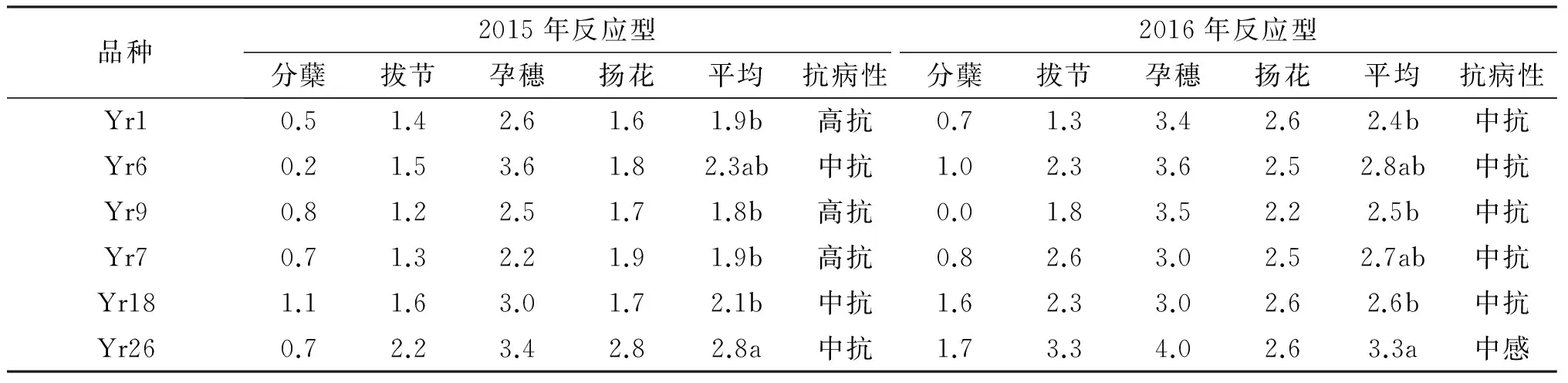

2.3 条锈病反应型

对6个品种两年不同生育期对条锈病的反应型进行多重比较,结果显示具有显著差异(P<0.05).整体呈现先升后降的趋势,在最开始的分蘖期普遍病害较轻甚至没有明显现象,而孕穗期病害最严重,之后病害开始降低.由此可推断不管天气如何变化,小麦的抗病性均始于孕穗期后.将6个品种在2015年的反应型进行比较,有显著差异(P<0.05).其中Yr26较其他品种显著性(P<0.05)增加,反应型一度达到3.4. 2016年的反应型结果显示,由于寒流的影响,各个品种的抗性明显降低,并基本出现失绿的症状,反应型最高达到4.综合分析发现,Yr26的反应型较高,最高时达到高感水平,其他品种的反应型均在抗病品种的范围内(表6).

表6 6个小麦品种两年不同生育期反应型的比较

3 讨论

四川盆地作为主要的小麦条锈繁殖区之一[9],冬季繁殖区小麦的抗条锈病水平直接关系到其他区域小麦的病菌感染趋势.要从根本上降低病菌造成的危害,最有效的方法是优选优育,种植抗病性强的品种[10-12].品种混种作为一种通过栽培来控制病害的自然防病措施,近年来受到越来越多的重视.在利用小种专化抗性的小麦品种混合系统中,如果复杂小种在病原物群体中不占优势,那么混合系统减轻病害的作用可持续有效.复杂小种在品种混合群体中的动态也须注意,否则品种混合有可能逐渐降低其病害控制作用,以至于混合群体完全丧失其抗病性.病害的严重程度也影响小麦品种遗传多样性的发挥.因此,品种混种还有多方面的问题值得研究[13-14].

本试验选择四川地区抗性比较明显的近等基因系小麦,通过大田高感抗性品种自然诱发,对不同生育期和生长条件下的抗逆性进行研究,发现不同品种间反应型和病情指数差异性显著;在不同的生长环境条件下,抗病性明显发生改变.多重比较结果显示,生育期和品种间反应型差异显著,抗逆性差异极显著.综合分析结果表明,不同小麦品种的反应型有差异,这与不同品种的抗性基因有关,不同年份小麦的反应型也有差异,这可能与不同时间小麦生长的环境不同和子代的抗性遗传发生改变有关.试验两年间天气和环境差别较大,同种小麦所表现出的抗性有所不同,不同品种间的差异形式相似.Yr26在条锈病盛发期,在寒流的影响下,反应型已达到高感水平.而Yr1, Yr6, Yr18及Yr7的枯芯和叶片表面枯黄程度相对较低,这可能与其抗冻害能力有关,需要进一步的分子试验进行验证.

[1] CHEN W Q, WU L R, LIU T G,etal. Pathotype dynamics, diversity and virulence evolution inPucciniastriiformisf.sp.tritici, the causal agent of wheat stripe rust in China from 2003 to 2007[J]. Plant Disease, 2009,93(11):1093-1101.

[2] WAN A M, ZHAO Z H, CHEN X M,etal. Wheat stripe rust epidemic and virulence ofPucciniastriiformisf.sp.triticiin China in 2002[J]. Plant Disease, 2004,88(8):896-904.

[3] 陈万权,徐世昌,吴立人.中国小麦条锈病流行体系与持续治理研究回顾与展望[J].中国农业科学,2007,40(S1):177-183.

[4] 王晓敏.小麦与条锈菌互作过程中活性氧和防御基因的防御反应及抗病相关基因的鉴定与功能验证[D]. 咸阳:西北农林科技大学, 2010.

[5] 朱有勇,陈 海,范静华,等.利用水稻品种多样性控制稻瘟病研[J].中国农业科学, 2003,36(5):521-527.

[6] 卢宝荣,朱有勇,王云月.农作物遗传多样性农家保护的现状及前景[J].生物多样性, 2002,10(4):409-415.

[7] ZHU Y Y, CHEN H R, FAN J H,etal.Genetic diversity and disease control in rice[J]. Nature, 2000,406:718-722.

[8] 张彦波,肖 磊,董 策,等.抗病品种与品种混播在小麦锈病防治中的应用[J].现代农村科技, 2015(24):24.

[9] ZENG S M, LUO Y. Long-distance spread and interregional epidemics of wheat stripe rust in China[J]. Plant Disease, 2006,90(8):980-988.

[10] 姬红丽,朱华忠,沈 丽,等.“川麦107”慢条锈性研究[J].西南农业学报, 2005,18(16):767-772.

[11] 张志清,郑有良,魏育明,等.四川主栽小麦品种遗传多样性的 SSR 标记研究[J]. 麦类作物学报, 2002,22(2):5-9.

[12] 周 强,李生荣,杜小英,等. 小麦新品种绵39成株期抗条锈性的遗传分析[J].中国农学通报, 2009,25(1):104-107.

[13] 吕学静,康晓慧,陈万权,等.小麦近等基因系多品种混播对条锈病控制效果研究[J].中国植保导刊, 2014,34(4):5-9.

[14] 李希锋,董 娜.小麦近等基因系的构建及应用进展[J].安徽农业科学, 2012,40(5):2577-2579,2617.

(编辑 WJ)

A Study of the Effect of Wheat Varieties with Near-isogenic Lines on Resistance to Stripe Rust and Abnormally Cold Weather in Mianyang

ZHANGHua1,KANGXiao-hui1*,CHENWan-quan2*,LIUBo2,LIANGYong-liang1,YANGHeng1

(1.College of Life Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010,China; 2.State Key laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests, Institute of Plant Protection, The Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China)

S512.1

A

1000-2537(2017)05-0024-05

2017-03-06

“十二五”国家科技支撑计划资助项目(2012BAD19B04);国家自然科学基金资助项目(61661136004);现代农业产业技术体系资助项目(CARS-03)

*通讯作者,E-mail:xhuik@126.com;wqchen@ippcaas.cn

10.7612/j.issn.1000-2537.2017.05.004