翻译中的身份距离

——以卡洛琳·凯泽译舒婷为例

2017-10-13章莉

章 莉

(浙江师范大学,浙江金华 321004)

翻译中的身份距离

——以卡洛琳·凯泽译舒婷为例

章 莉

(浙江师范大学,浙江金华 321004)

舒婷与美国诗人、翻译家卡洛琳·凯泽在社会角色、文化背景、和价值观等方面的共同点缩短了双方的身份距离,促进了翻译过程中的理解和认同。这对于保持原作风格、保证译作质量、促进译作传播有着积极的意义。同时,用“身份距离”这一要素来配对作者和译者对于文化“走出去”战略也有很好的借鉴价值。

卡洛琳·凯泽;舒婷;身份距离;身份认同

翻译是一个复杂的过程,存在的距离关系多种多样,钱钟书先生较早探讨翻译中的“距离”,他认为:一国文字和另一国文字之间必然有距离,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不会没有距离,而且译者的体会和自己的表达能力之间还时常有距离。[1]此外,原作与译作的时代历史背景是不可逾越的“时空距离”;译者对两种语言的熟悉程度决定了是否能合理操控翻译中的“文本距离”。“文化距离”更是读者接受译作的关键。[2]翻译中,任何一种距离的调试或偏移都会影响翻译的质量,译作的风格和接受程度。

中国当代女诗人舒婷与美国女诗人、翻译家卡罗琳·基泽尔(Carolyn Kizer)相距千里,年龄相隔近三十载,更是言语不通,文化各异。然而,时间、空间、文本、文化的距离都未能影响两人在诗歌创作方面的惺惺相惜,卡罗琳翻译的舒婷诗歌在海外广为出版流传。本文将从卡罗琳·基泽尔翻译舒婷诗歌这一角度入手,分析译者和作者的身份距离、身份认同对译作的海外译介有何影响。

一 卡罗琳·基泽尔对舒婷诗歌的译介

舒婷因诗歌《致橡树》成名,她的诗歌大多数作于上世纪七八十年代,名句名篇依然耳熟能详,常读常新。至今,舒婷的作品已被翻译成20多种文字,其中约有100余首诗歌被翻译成英文,出版物遍布美、澳大利亚、英等国家。许多经典作品被反复重译,譬如《致橡树》《流水线》都至少有六、七个英译文版本。舒婷诗歌的译者队伍十分庞大,据不完全统计,已出版译文的中外译者数量多达40余位,其中,超过10组中外合作译者参与了翻译。

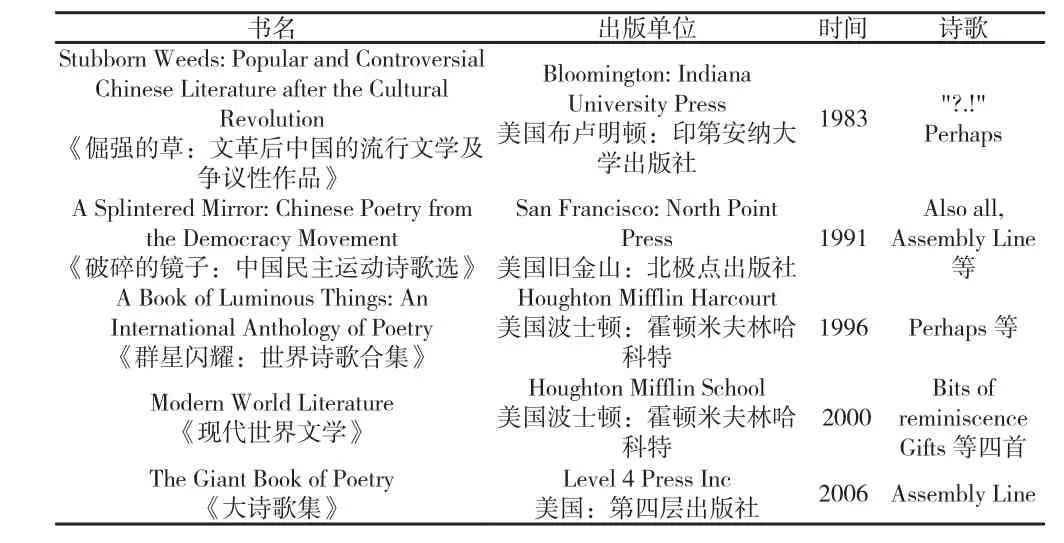

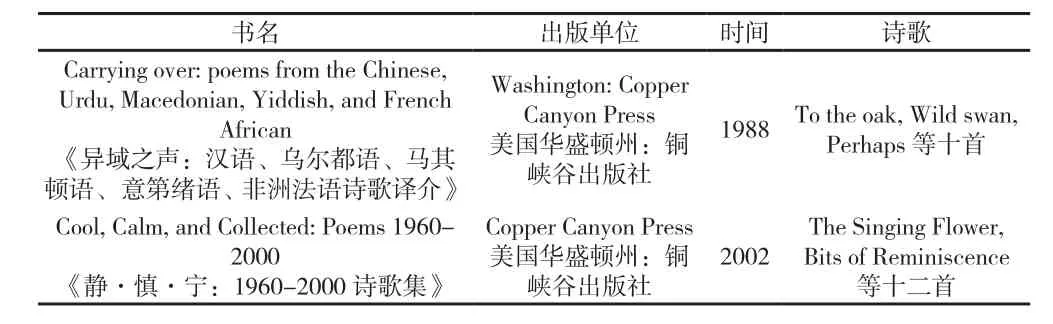

在众多翻译舒婷诗歌的中外译者中,卡洛琳·凯泽无疑是最知名的诗人和翻译家之一。她对翻译质量的要求极高,不论是对原文的理解还是译文的写作都一丝不苟。她的合作译者——中国学者赵毅衡教授曾描述道:“我原以为此人既然一向喜欢借酒浇块垒,我只需提供一个初稿任她去发挥。不料工作一上手,才发现她比学院派翻译家还认真,扣住一字一句,处处要弄明白究竟”。[3]117精通中文的第二代中国移民、美国诗人施加彰曾评论:卡罗琳·凯泽的译文十分准确、充满激情。[4]卡洛琳·凯泽虽然只翻译了舒婷约13首诗歌,但不论是其出版的时间跨度,期刊、出版社知名度,还是出版的类型都十分丰富全面。对舒婷诗歌的海外译介做出了极大贡献。出版情况如下所示:

表1 期刊_

表2 合集

表3 独立诗集___

如上所示,自1985年卡罗琳就陆续在美国各大知名的诗歌专刊发表舒婷的诗歌译文。这些诗歌刊物在美国都有较大的影响力:2014年,Poetry在美国文学刊物中依旧排名第一, Poetry East 被《伦敦诗歌评论》杂志评为是美国前20的文学刊物。卡罗琳在1985-1994年间,定期均匀产出译文,让舒婷的名字逐步镌刻在美国诗坛。卡罗琳的译文也多次被收集在许多文学作品、诗歌合集当中。其中,《倔强的草:文革后中国的流行文学及争议性作品》在欧美英语世界的影响力居第一名。[5]此外,卡洛琳在1988年及2002年两次的独立诗集中都收集了舒婷的十余首诗歌。两本著作都得到了评论家的好评。《纽约时报》梅勒妮·瑞哈克介绍说:《静·慎·宁:1960-2000诗歌集》不仅回顾了卡罗琳的职业生涯,也整理了美国的近代社会政治历史。卡罗琳的诗歌之音是世上最吸引人、最温暖的,若轻视她这本巨著将会是一个遗憾。[6]

二 卡罗琳·基泽尔与舒婷的身份距离

译者同原作者的“身份距离”是翻译中重要的影响因子。所谓“身份距离”是指译者和原作者在写作气质、政治见解、社会角色等方面有多大程度上的身份认同。[7]若译者与原作者文风差异巨大,社会角色冲突,价值观迥异,那么译文对原文的忠实程度就会大打折扣,甚至会导致译文观点的大相径庭。反之,若译者与作者的身份距离缩短,身份认同感强,那么译者就能在翻译过程中自觉移情、感同身受、还原风格,从而保证译文的质量。

在许多国外出版物的介绍中,舒婷被称为是中国最知名的女诗人;是自冰心之后文坛最杰出的女诗人;[8]二十世纪,没有一个女性诗人能够像舒婷一样引起全国范围的关注。[9]卡罗琳·基泽尔同样也是美国女性诗人的杰出代表,一生曾出版十部诗集,985年因《阴》(阴阳的阴)获得普利策诗歌奖。她在诗歌方面的造诣颇深,华盛顿周报曾评论:“卡罗琳·基泽尔的诗歌富有想象力、触动人心,也十分风趣。”稍许对比舒婷和卡罗琳·基泽尔的人生经历,就能发现她们有众多的相似,这使得她们的身份距离缩短,从而加强了双方的身份认同。尤其是以下三方面的身份认同,使卡罗琳对舒婷诗歌的译介顺利开展和推广。

(一)社会角色认同:诗人译诗

舒婷与卡罗琳的与社会地位、职业身份、行为模式出奇一致:舒婷是女性诗人的杰出代表,卡罗琳也被认为是具有明显女性主义特色的诗人;舒婷曾获首届中国新诗优秀诗集奖等数十个奖项,卡罗琳是普利策诗歌奖得主;舒婷是现任中国作家协会委员,原厦门文联主席,卡罗琳则是前美国诗人学会主席;舒婷是一位沟通中外文化的使者,曾赴美、德、英、法、意大利、荷兰、印度等各国参加各类文化、出版活动;卡罗琳热爱东方文化,并尝试将乌尔都语、中文、日语等文字翻译成英文。

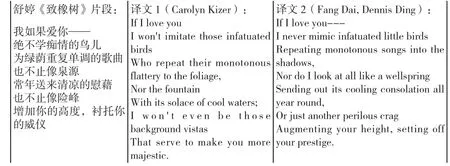

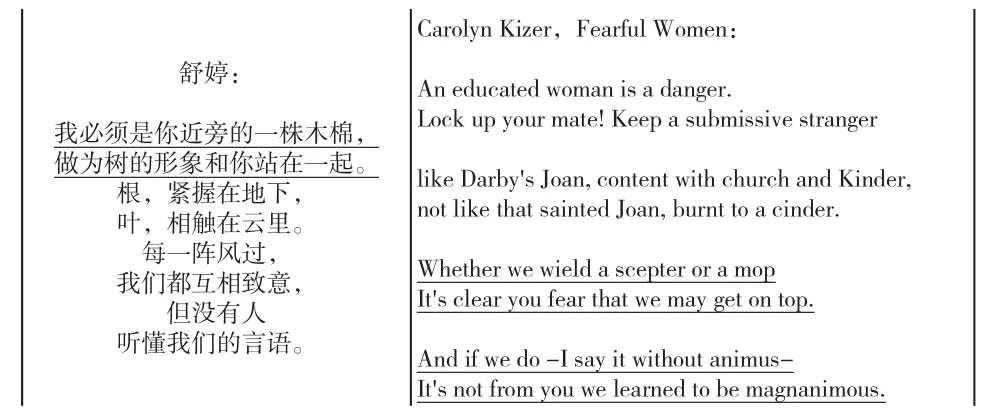

卡罗琳的诗人身份对于舒婷诗歌的译介起到了极好的推进作用。陶友兰认为,译诗者在素养上要具备诗人和译者的双重资格。[10]卡罗琳作为普利策诗歌奖得主,其语言文字功底、文化素养、诗歌的风格都得到译语读者的充分肯定。此外,诗人译者相比于普通译者而言,在语言的敏感度和节奏感方面往往能显露其诗人的悟性与表现力,容易获得读者的偏爱。[11]例如,以下是舒婷《致橡树》的两个版本的翻译,分别来自卡罗琳和两位中国合作译者。

比较译文后不难发现,卡罗琳的译文多音节单词、长难词用得较少,用词十分生动、句子简约不累赘,加强了诗歌的可读性。她将“重复单调的歌曲”译为“monotonous flattery”,而非直译为“monotonous songs”,使得痴情鸟儿奉承、谄媚的生动形象跃然纸上,显化了涵义,可见她对原文理解的深度。她将“增加你的高度,衬托你的威仪”意译为“That serve to make you more majestic.”也是在深刻仔细地体会原文的基础上所做出的合句、简化调整,其意思更为清晰准确,音韵节奏更朗朗上口。

(二)文化背景认同:东方情节

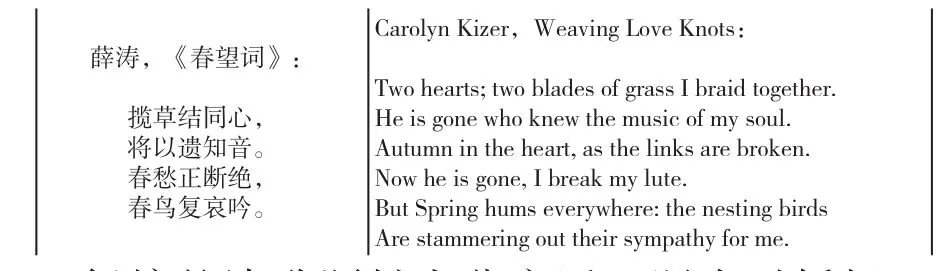

卡洛琳·凯瑟浓厚的东方情节是奠定翻译中国诗歌的重要基础。1946年,卡洛琳·凯瑟曾在中国生活学习过一段时间,对中国的阴阳哲学兴趣极大。她的诗歌包涵了生活中的许多对立面:老与少、过去与现在、男人与女人。1985年更是因用汉语拼音Yin(阴阳的阴)为名的诗集获得普利策诗歌奖。卡罗琳·基泽尔对中国的社会和政治也十分关注,曾以Cultural Evolution为题写了一篇关于毛泽东领导下新中国崛起的诗歌。她对东方诗歌颇有研究,作品中中国诗歌的影子无处不在:成名诗集《叩寂寞》(Knock upon Silence),中国诗是这本书的中心主题,书题取自陆机《文赋》:“课虚无以责有,叩寂寞以求音”。[3]116她曾创造性地模仿、改写、翻译了许多中国古典诗歌,如杜甫的“赠特进汝阳王二十二韵”“曲江诗”、汉乐府诗“子夜歌”等。如以下诗歌便是模仿《春望词》中一首。

舒婷的诗歌题材十分广泛,既有对婚姻、爱情、欲望的书写,也有对祖国、土地、友情的歌颂,还有对自由、苦难等问题的思考。她与卡洛琳具有类似的思维深度,政治文化敏感度。“正是卡罗琳主动向提议要翻译一本中国当代女诗人的选集”[3]117才有了后来的一系列作品。可见,正是卡罗琳发自内心对中国哲学、文化、诗歌的热爱,才促成舒婷诗歌的译介。

(三)价值观认同:女性自由

舒婷被认为是当代女性文学的重要起点之一。[12]她对爱情、两性关系、女性地位等问题有了新的思考,对新时期的女性自我价值进行了深入探索。“女性诗人”“女性主义”成为贴在舒婷身上的重要标签,吸引了许多海外的译者和读者。譬如,《致橡树》表达了女性对男女爱情平等的诉求,这首诗歌的发表意味着舒婷成为了发出女性声音的先驱者 。[13]

卡洛琳同样十分关注现代女性的困惑,并用讽刺、幽默、充满睿智的诗歌表现出来。《纽约时报》编辑、著名作家梅勒妮·瑞哈克曾写道:“在‘女权主义’这个词出现之前,基泽尔事实上就已经是名副其实的女权主义了。她一直坚持在为职场和生活中的不公正现象发出自己的呼声。”[14]2000年她在接受《巴黎评论》采访时也承认道:“我认为女性主义已经完全内化在我身体里了,部分源于我的父母亲的影响。女性主义一直出现在我的作品的各个层面。”[15]舒婷《致橡树》的片段和卡洛琳Fearful Women都有着女性追求自由平等的呼声。

三 结语

卡洛琳曾对《巴黎评论》描述自己的翻译策略:“我并没有什么总的翻译策略。对于翻译诗歌倒是有个理论。由于每种语言都有不同的要求,每种诗歌的想表达的声音都互不相同。我要做的就是让自己在翻译时变成那位诗人。”[15]卡洛琳在翻译完舒婷的诗歌后,还“时时打电话,还问问我国女诗人的近况和新作。”[3]1171992年,她终于得以与舒婷在在美国见面,并留存合影。以上正是译者尝试缩短与作者身份距离的有力举措。卡洛琳·凯泽翻译舒婷的诗歌或许是机缘巧合,但其“遇见”以后的默契合作却是两者身份距离靠近、身份认同强化的结果。在此基础上,翻译过程中的障碍随即减少,翻译质量得到提高,翻译风格也较容易保留。同时,用“身份距离”这一参数来配对作者和译者可以为文化“走出去”战略中的其他项目提供借鉴。

[1]钱钟书.林纾的翻译[M]//罗新璋.翻译论集.北京:商务印书馆,1984.

[2]屠国元,李静.文化距离与读者接受:翻译学视角[J].解放军外国语学院学报. 2007(2):46-50.

[3]赵毅衡.卡洛琳·凯瑟的中国之恋[J].读书,1986(1).

[4]Arthur Sze, A Splintered Mirror: Chinese Poetry from the Democracy Movement by Donald Finkel, Carolyn Kizer (Book Review). Manoa, 1991 (2): 208-210.

[5]何明星.翻译?传播!中国当代文学拓展欧美市场的调查[N].中华读书报, 2014年3月5日.

[6]Carol Moldaw. Cool, Calm & Collected: Poems 1960-2000 by Carolyn Kizer(Book Review). The Antioch Review,2002(1):166-167.

[7]孙艺风.翻译的距离[J]. 中国翻译, 2013(8): 5-12.

[8]Lily Xiao Hong Lee. Biographical Dictionary of Chinese Women: V. 2 Twentieth Century[M]. New York: Routledge,2016.

[9]Gordon T.Osing & De-an Wu Swihart ,trans. The Mist of My Heart- Selected Poems of Shu Ting[M]. Beijing: Panda Books,1995.

[10]陶友兰.从接受理论看古诗英译中文化差异的处理[J].外语学刊, 2006 (1): 93-97.

[11]海岸.诗人译诗译诗为诗[J].中国翻译,2005 (11): 27-30.

[12]王雅平.全面而深刻地构建起女性作为人的“自然形象”——舒婷诗歌创作回眸[J].求索, 2003 (1): 200-202.

[13]R. Victoria Arana. Encyclopedia of World Poetry: Companion to literature[M], New York: Infobase Learning, 2015.

[14]Melanie Rehak. Freedom and Poetry (Book Review). The New York Times, 2000(12).

[15]Carolyn Kizer, Interviewed by Barbara Thompson Davis,Carolyn Kizer, The Art of Poetry(Interview). Paris Review,2000(154).

[责任编辑张永杰]

Abstract:The similarities between Shu Ting and Carolyn Kizer’s identify in their social roles, cultural background and values allow Kizer to understand and identify Shu’s poems in a better way when translating. The close identity between the author and translator is of great significance in maintaining the style of original text, ensuring the quality of translation and enhancing publication. Meanwhile,along the way of implementing the “Going Global” strategy, Identity Distance can be used as an important factor in choosing right translators for certain author.

Key words:Carolyn Kizer; Shu Ting; Identity distance; Identity

Identity Distance in Translation——On Carolyn Kizer's Translation Activity of Shuting's Poems

ZHANG Li

(Zhejiang Nonmol University, Jinhua 321004, China)

H059

A

1008-9128(2017)05-0059-03

10.13963/j.cnki.hhuxb.2017.05.015

2017-05-10

章莉(1985-),女,浙江金华人,硕士,讲师,研究方向:翻译理论与实践研究。