泰语由tsai³³构成的双音节复合词的隐喻认知分析

2017-10-13许瑞娟张娜娜

许瑞娟,张娜娜

(云南民族大学东南亚学院,昆明 650031)

泰语由tsai³³构成的双音节复合词的隐喻认知分析

许瑞娟,张娜娜

(云南民族大学东南亚学院,昆明 650031)

泰语中tsai³³是一个基本词,作为构词语素有着较强的构词能力,由tsai³³构成的双音节复合词形成了一个庞大的词语群,其成员有着“家族相似性”的特点,这些特点以内在的语源关系蕴涵在词义系统中。泰语由tsai³³构成的双音节复合词不仅有着独特的构词特点,也最直接、最敏感、最全面地反映着泰民族独特的思维方式、认知特点以及文化内涵。文章基于对语料进行深入的分析、描写、解释的基础上,揭示了泰语中由tsai³³构成的双音节复合词的构词特点、构词方式、语义特征及语义搭配规律,同时获得了大量有关泰民族的文化信息以及认知思维模式特点。

泰语;tsai³³双音节复合词;构词特点;隐喻认知

在泰语中,tsai³³是一个常用词,本义指心脏。除此之外还有“思维、思想、胆量、心情、呼吸、中心”等派生义。tsai³³作为构词语素具有很强的构词能力,可以与其他语素组合构成名词、动词、形容词。泰语中,以tsai³³作为构词语素所形成的双音节复合词构成了一个庞大的词语群,其成员有着“家族相似性”的特点,这些特点不仅以内在的语源关系蕴涵在词义系统中,也以外在的书写形式显露在文字形体上。[1]

本文所选用语料来源于《泰汉词典》,据笔者统计,泰语中由tsai³³作为前置构词语素的双音节复合词有57个,由tsai³³作为后置构词语素的双音节复合词有180个。[2]泰语由tsai³³构成的双音节复合词犹如一个庞大的家族,不仅有着独特的构词特点,也最直接、最敏感、最全面地反映着泰民族独特的思维方式、认知特点以及文化内涵。

一 tsai³³与不同语素构成的双音节复合词

tsai³³在泰语中是一个基本词汇,作为构词语素时具有较强的构词能产性,可以与不同的语素搭配构成名词、动词、形容词,表示不同的词义。

(一)tsai³³+名词语素→名词

(二)tsai³³+名词语素或形容词语素或动词语素→形容词

(三)名词语素或形容词语素+tsai³³→名词

(四)形容词语素+tsai³³→形容词

(五)动词语素或形容词语素+tsai³³→动词

(六)tsai³³+形容词语素→动词

tsai³³wiu²⁴心慌

心 极轻

tsai³³作为构词语素与其他语素相结合,除了个别复合词是两个语素义的简单相加,比如tsai³³mɯː³³手心、tsai³³klaŋ³³中心,大多数都不是两个语素的简单叠加,而是派生出了一个新词。

二 由tsai³³构成的双音节复合词的构词方式

以tsai³³作为构词语素构成的复合词,其构词方式主要有主谓式、偏正式、述宾式和联合式,其中以主谓式和偏正式较多。

(一)主谓式

(二)偏正式

(三)述宾式

(四)联合式

三 由tsai³³构成的双音节复合词的倒序形式

在构词方式上,泰语tsai³³作为构词语素和其他语素结合自由度较高,不仅可以替换tsai³³在词语中的顺序来区别词的意义和语法功能,还可以用不同的结构方式来表达特定的语义关系。如:

泰语中由tsai³³语素构成的复合词,tsai³³的位置自由,可以做前置语素也可以做后置语素,颠倒tsai³³在复合词中的位置,整个词的词义和语法功能随之改变。由tsai³³构成的复合词倒序形式,语素之间结合较紧密,词化的程度较高,两个语素之间不能插入别的成分,以主谓结构和偏正结构占多数。

四 由tsai³³构成的双音节复合词的隐喻认知

(一)tsai³³的语义分析

作为单音节词,tsai³³有八个义项。但八个义项之间的关系并不是平等的,它们都是在基本义“心脏”这个义项的基础上引申而来的。在基本义的基础上通过联想、想像、比喻发展而来的意义是引申义。[3]tsai³³的引申义有:(1)思维;(2)思想;(3)胆量;(4)心情、心肠;(5)呼吸;(6)物体的中央;(7)各事物的中心。引申义并不是任意产生的,在词义分化的过程中,它们与本义之间有着密切的联系。如下图所示:

图1 tsai³³语义分析图

古代的人们由于医疗水平和认知水平有限,认为心脏是主管人的思维器官,因此“心”有了引申义“思维”与“思想”。既然“心”被认为是主管人的思维器官,自然与胆量有关,当人们感到害怕的时候,心就会咚咚地跳。“心”与人的思想密不可分,因此它还主宰着人的情感,当人们感到难过的时候,心会痛,所以引申出“心情”之义。tsai³³与人的品德相关,因此引申出“心肠”之意。除此之外,tsai³³是人和动物最重要的身体器官,主管着人和动物的生死,心脏的作用是推动血液流动,向器官、组织提供充足的血流量,以供应氧和各种营养物质,使细胞保持正常的代谢和功能,所以引申出“呼吸”之意。tsai³³在人体和动物身体中的位置和重要性还引申出“物体的中央”和“各事物的中心”之义。

tsai³³从本义心脏引申到思维,其实质是转喻。转喻的主要功能在于指代,即用一个事物来指代另一个事物,除了指代功能,它还能起到加深理解的作用。[4]33因为古人认为心是思维的器官,即用思维来指代心脏。既然心被认为是思维的精神器官,那么也理所当然地被认为是思想、心情和胆量的来源。从心脏引申到呼吸,也是一种转喻。用呼吸来指代心脏,因为当呼吸停止的时候,心脏也就停止了跳动。心脏引申为“各事物的中心”和“物体的中央”,本义与引申义之间的语义联系也很明显,因为这一过程是隐喻映射的结果。隐喻让我们通过相对具体、结构相对清晰的概念去认知和理解那些相对抽象、缺乏内部结构的概念。同时还将整个认知模式的结构,内部关系转移到目标域,这种映射是经验和理解的结果。[5]“各事物的中心”和“物体的中央”都从本义“心脏”映射而来,以心脏在人体的位置和重要性隐喻映射到其他物体上。“隐喻的本质就是通过另一种事物来理解和体验当前的事物”。[1]

由tsai³³构成的双音节合成词,tsai³³作为构词语素参与到词的组合中,tsai³³的语义内涵也随之融入到合成词的语义中。合成词的语义不再是两个语素义的简单相加,而是派生出了一个新的意义,因此,以tsai³³作为构词语素的双音节复合词的语义内涵也更加丰富,概括起来大致可分为以下几类:

1.表示身体器官及生理现象

2.表示思想意志

3.表示性情

4.表示品行

5.表示心理活动

6.表示心理状态

(二)由tsai³³构成的双音节复合词的隐喻认知模式

隐喻是一种跨越不同概念领域间的映像关系。这种介于两个概念领域里实体间的对应,使人们能够运用来源域里的知识结构来彰显目标域里的知识结构,[6]即以一种事物来了解另一种事物。泰语由tsai³³构成的双音节复合词中存在着隐喻关系。

1.实体隐喻

“心”可以看做是一个物体,所以它具备物体的属性。“心”这个物体有软、硬、轻、重、温度等特性,从生理构造来看,心脏是一个储血的空腔,由肉、血液和细胞组织构成,可以触知且有形,因此我们可以把“心”看作是一个实体。[7]如:

2.空间隐喻

空间隐喻是一种意象图式隐喻,即以空间概念为原始域,构建其他非空间性的目标域。由于人类的许多抽象概念都必须通过空间隐喻来构建,因此空间隐喻在人类的认知活动中扮演了不可或缺的角色。这类隐喻大多数都与空间方位相关,如上—下,里—外,前—后,宽—窄。这些空间方向并不是任意的,而是来自于我们的身体以及它们在物理环境中所发挥的作用。[4]23有学者论述了汉语“心”的空间隐喻,并把心的空间隐喻分为三维空间、二维空间和一维空间。[8]

(1)tsai³³的三维空间隐喻

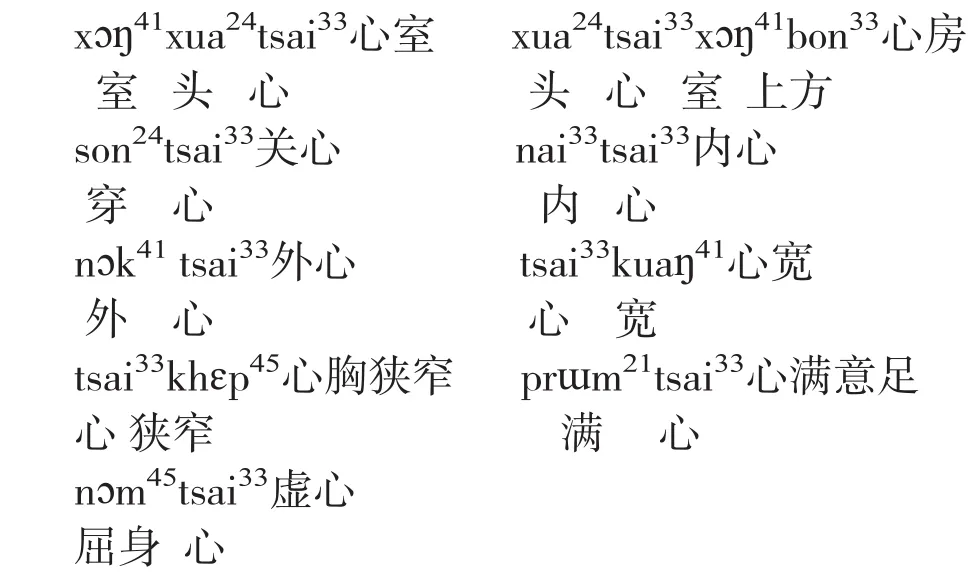

三维空间即日常生活中由长、宽、高三个维度所构成的空间,由于心脏是一个储血的空腔,我们可以把它看做是一个容器,有着三维的空间结构。如:

tsai³³被隐喻为一间房子,室内有长、宽、高三维空间,房子都有门窗,可以开可以关。因此又引申出“开心”“关心”之意。

莱考夫发现,在人类认知的意象图式中,有一种是容器图式,即一个具有界限的图式是有“内”与“外”之分的,[4]23因此引申出“内心”“外心”之义。tsai³³可以喻指容器,容器有宽窄、虚实之分,因此引申出“心宽”“虚心”等义。

(2)tsai³³的二维空间隐喻

二维空间指由长度和宽度两个维度构成的平面空间,当tsai³³被认知为一个平面空间时,才能被“雕刻”并“留下痕迹”。如:

3.情感隐喻

古人认为心是主管控制思想和情绪的精神器官,它与人的思想活动和感情变化密不可分。心理和感情是一致的,所以心的概念中还蕴含着人的感情成分。当外界的客观事实映射到人眼里,大脑就会对所见的事物做出反映,而tsai³³作为人体和动物重要的身体器官,主宰着人和动物的生死。没有tsai³³的存在,也就无所谓思维和思想了。tsai³³作为构词语素所组成的双音节复合词大都是表示心理活动或者情感状态,人的情感是丰富复杂的,由tsai³³构成的双音节合成词表达人类的丰富多元情感,有愉悦的也有伤感的。如:

4.深层隐喻

深层隐喻是指除了词的本义外,还有更深一层的隐喻义。在日常生活中,人们往往参照熟知的、有形的、具体的概念来认知和对待无形的难以定义的概念,故而形成一个不同概念之间相互关联的认知方式。[9]由tsai³³构成的双音节复合词中所涉及的引申意义都是泰民族依据日常生活中的经验总结而来的。如:

五 结语

泰语中由tsai³³作为构词语素形成的双音节复合词组成了一个庞大的家族,显示出在泰语言文化的独特性。tsai³³作为基本词汇,与其他基本词汇一样具有较强的构词能产性,表现出强大的孳乳能力。由tsai³³语素构成的双音节复合词都是泰语中的固有词。泰语tsai³³双音节复合词在语义上经历了从具体到抽象,词汇上经历了从单音节到双音节的发展变化过程。这都是为了适应词义发展的需要,而词义发展又与人们的认知思维相关。

分析tsai³³双音节复合词的构词方式及隐喻认知模式,可以揭示泰民族的认知心理和思维方式。本文基于对语料进行深入的分析、描写、解释的基础上,揭示了泰语中由tsai³³构成的双音节复合词的构词特点、构词方式、语义特征及语义搭配规律,同时也获得了大量有关泰民族的文化信息以及认知思维模式特点。

[1]冯英.汉语义类词群的语义范畴及隐喻认知研究[M].北京:北京语言大学出版社,2009:3.

[2]广州外国语学院.泰汉词典[M].北京:商务印书馆,2011.

[3]黄伯荣,廖序东.现代汉语上册[M].北京:高等教育出版社,2011:223.

[4]乔治·莱考夫,马克·约翰逊.我们赖以生存的隐喻[M].何文忠,译.杭州:浙江大学出版社,2015.

[5]彭宣维.认知发展、隐喻映射与词义范畴的延伸——现代汉语词汇系统形成的认知机制[J].北京师范大学学报,2004(3).

[6]吴恩锋.论汉语“心”的隐喻认知系统[J].语言教学与研究,2004(6).

[7]齐振海.论“心”的隐喻——基于英、汉语料库的对比研究[J].外语研究,2003(3).

[8]王文斌.论汉语“心”的空间隐喻的结构化[J].解放军外国语学院学报,2001(1).

[9]赵艳芳.语言的隐喻认知结构——《我们赖以生存的隐喻》评价[J].外语教学与研究,1995(3).

[责任编辑张永杰]

Abstract: tsai³³ is a basic word in Thai language. As a morpheme, it has a strong ability to form words. Disyllable compound words formed by tsai³³ form a huge word group. The members of this group have characteristics of “family resemblance” which are implied in the semantic system through internal etymological relationship. Disyllable compound words formed by tsai³³ in Thai language not only have unique word formation characteristic, but also reveal the way of thinking, cognitive features and cultural connotation of Thai nationality directly, sensitively and comprehensively. This paper analyses the word formation characteristics, ways of word formation,semantic features and rules of semantic collocation of disyllable compound words formed by tsai³³ in Thai language on the bases of analyzing, describing and explaining the corpus deeply, and achieves a vast amount of cultural information and characteristics of cognitive modes about Thai nationality.

Key words:Thai language; Disyllable compound words formed by tsai³³; Word formation characteristic; Metaphorical cognition

The Metaphorical Cognition Analysis of Disyllabic Compound Words Composed of tsai³³ in Thai Language

XU Rui-juan, ZHANG Na-na

(School of Southeast Asia, Yunnan Minzu University, Kunming 650500, China)

H617

A

1008-9128(2017)05-0055-04

10.13963/j.cnki.hhuxb.2017.05.014

2017-05-02

云南民族大学青年项目:壮傣语支民族人体类词语对比研究(2013QN14)

许瑞娟(1983-),女,云南昆明人,博士,副教授,云南民族大学博士后科研流动站在站博士后,研究方向:民族学,语言人类学。