胃癌根治性手术后肠内营养支持的临床意义

2017-09-21王明刚

王明刚

胃癌根治性手术后肠内营养支持的临床意义

王明刚

目的 探讨胃癌根治性手术后肠内营养支持的应用价值。方法 所选研究对象为2016年1月至2017年1月抚顺市第四医院收治的择期行胃癌根治术治疗的58例患者,将其按照就诊先后顺序随机分为研究组(肠内营养)与对照组(肠外营养),各29例。比较两组患者胃肠功能恢复情况、营养状况变化情况及并发症发生情况。结果 治疗后,研究组患者首次排气时间、首次排便时间、流质饮食时间、半流质饮食时间、住院时间均明显短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);术后7 d,研究组患者清蛋白、总蛋白、血红蛋白、前清蛋白水平均明显高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);研究组并发症发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 在胃癌根治术后实施肠内营养支持,能促使患者胃肠功能尽快恢复,且能改善营养状况,减少并发症发生,安全可靠。

胃癌根治术;肠内营养;肠外营养

胃癌在临床上较为常见,是多发恶性肿瘤[1]。胃癌患者早期症状不典型,极易导致其确诊时病情已进入中晚期,临床治疗难度较大。手术是常用的治疗进展期胃癌的方法,常见手术方式为胃癌根治术[2]。但多数患者术前已存在营养不良状况,若术后不能及时补充营养及能量,会加重营养不良症状。这就需要做好胃癌根治术后营养支持,以改善患者营养状况。本研究就胃癌根治性手术后肠内营养支持的临床意义进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所选研究对象为 2016年 1月至2017年1月本院收治的择期行胃癌根治术治疗的患者,共纳入患者58例。将58例患者按照就诊先后顺序,随机分为研究组与对照组,各29例。研究组患者中,男17例,女12例,年龄45~66岁,平均(53±6)岁;对照组患者中,男19例,女10例,年龄46~65岁,平均(54±6)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经抚顺市第四医院伦理委员会批准后正式启动。

1.2 病例入选标准 纳入标准:经手术病理检查确诊为胃癌,且均未出现远处转移;自愿接受胃癌根治术治疗,并对本研究知情同意。排除标准:合并尿毒症、心肌梗死等疾病;有既往治疗史的患者;治疗依从性差,经劝说无效的患者。

1.3 治疗方法 对照组患者实施肠外营养支持,术前实施颈内静脉置管,术后每日给予2500~3500 ml营养液(成分包括电解质、葡萄糖、氨基酸、维生素、脂肪乳等)输注。研究组患者则实施肠内营养支持,术后留置胃管及经鼻肠管。术后第 1天,以0.9%氯化钠注射液冲管;术后第2天,给予500 ml(50 ml/h)肠内营养混悬液(荷兰纽迪希亚有限公司,批号:151010,规格:1000 ml×1袋)滴注,针对耐受性较好的患者,每日增加 500 ml,直至每日最大量为2500 ml(80~100 ml/h);自术后第5天,指导患者食用适量流质食物,并逐步过渡至半流质食物;10 d后,对于耐受性较好的患者,停止肠内营养支持,逐步调整为经口进食。

1.4 观察指标 观察两组患者胃肠功能恢复情况,包括首次排气时间、首次排便时间、流质饮食时间、半流质饮食时间、住院时间。比较两组患者术前1 d、术后7 d营养状况变化情况,检测指标包括清蛋白、总蛋白、血红蛋白、前清蛋白水平;同时统计两组患者并发症发生情况。

1.5 统计学分析 采用 SPSS 19.0统计软件进行数据分析,计量资料以±s表示,组间比较采用 t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

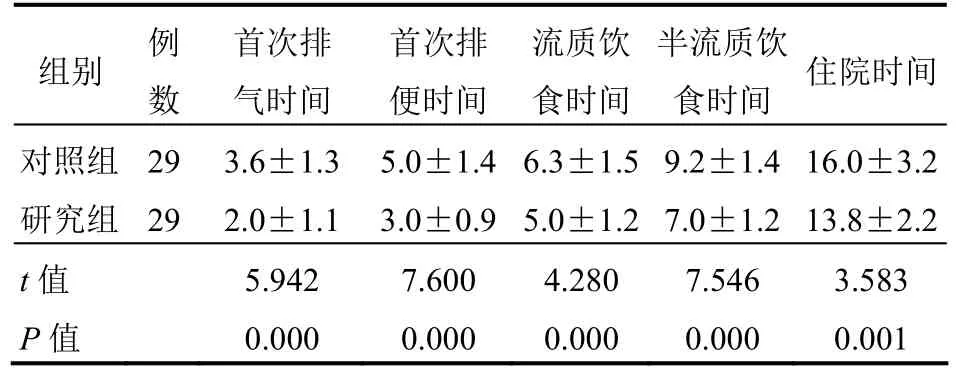

2.1 胃肠功能恢复情况比较 治疗后,研究组患者首次排气时间、首次排便时间、流质饮食时间、半流质饮食时间、住院时间均明显短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者胃肠功能恢复情况比较(d,±s)

表1 两组患者胃肠功能恢复情况比较(d,±s)

组别 例数首次排气时间首次排便时间流质饮食时间半流质饮食时间 住院时间对照组 29 3.6±1.3 5.0±1.4 6.3±1.5 9.2±1.416.0±3.2研究组 29 2.0±1.1 3.0±0.9 5.0±1.2 7.0±1.213.8±2.2 t值 5.942 7.600 4.280 7.546 3.583 P值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

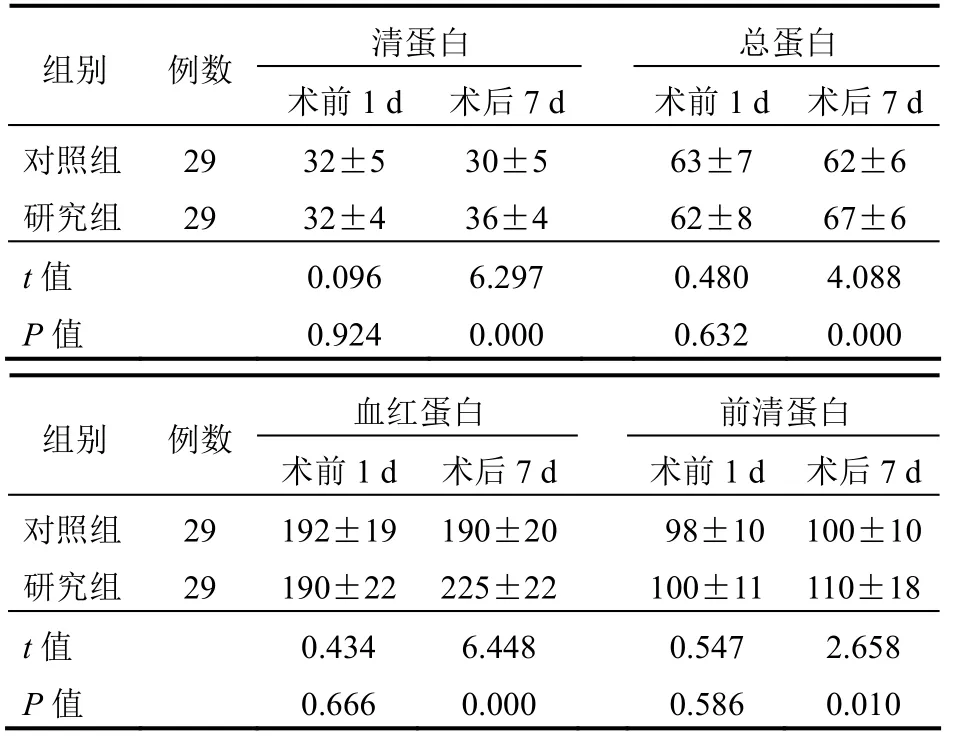

2.2 治疗前后营养状况比较 术前1 d,两组患者清蛋白、总蛋白、血红蛋白、前清蛋白水平差异均无统计学意义(均P>0.05);术后7 d,研究组患者清蛋白、总蛋白、血红蛋白、前清蛋白水平均明显高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后营养状况比较(g/L,±s)

表2 两组患者治疗前后营养状况比较(g/L,±s)

?

2.3 安全性比较 研究组并发症发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者并发症发生情况比较

3 讨论

多数胃癌根治术患者术后需要经历大约 1周的禁食期,极易导致营养及能量摄入不足,同时术后机体处于应激状态,代谢率提升,会加重营养不良症状[3]。这就需要在胃癌根治术患者术后康复治疗过程中,给予其必要的营养支持。以往,临床上多采用全肠外营养支持治疗,主要是经由静脉补充机体所需营养[4]。但是,肠外营养支持不利于促使肠蠕动,不能及时恢复胃肠黏膜屏障作用,还可能导致患者出现肝功能损伤、感染等并发症,且医疗费用较高,临床应用受到限制[5]。

肠内营养支持一方面能将机体所需营养输送至体内,另一方面,还能促使肠道生理功能恢复,加快门静脉系统血液循环速度,从而刺激胃肠道激素分泌,对肠黏膜屏障功能进行改善,还可以避免出现菌群失调及肠道细菌移位[6]。在胃癌根治术患者的术后康复治疗过程中,给予其肠内营养支持,便于术后尽早对患者灌输营养液,满足机体对营养及能量的需求,且能减轻护理负担,降低围术期风险[7]。但是,值得注意的是,肠内营养支持也存在一定弊端,即会导致患者出现相关不良反应。部分胃癌根治术患者术后首次灌输营养液时,极易因耐受性差等因素影响,导致出现腹泻、腹痛、恶心、呕吐等不良反应。这就需要在治疗过程中,密切观察患者不良反应变化情况,一旦出现腹泻、腹痛、恶心、呕吐等症状,及时按照其具体情况,对输液速度、温度进行调整,并更换营养液。此外,部分患者术后导管维护不当,易出现脱落、吻合口瘘等并发症,需加强护理干预。

本研究中,在术后胃肠功能恢复方面,研究组患者首次排气时间、首次排便时间、流质饮食时间、半流质饮食时间、住院时间均优于对照组,与黄焱的[8]研究结果相似。由此可知,在胃癌根治术后实施肠内营养支持,能对胃肠道进行刺激,改善肠蠕动及胆囊收缩,促使患者胃肠功能尽快恢复。此外,在营养状况改善方面,术后7 d,研究组清蛋白、总蛋白、血红蛋白、前清蛋白水平均高于对照组,与文献[9]结果相符。提示在胃癌根治术后实施肠内营养支持,能对患者营养状况进行有效改善。此外,在并发症发生方面,研究组发生率明显低于对照组,凸显出肠内营养在胃癌根治术患者中应用的安全性。

综上所述,在胃癌根治术后实施肠内营养支持,能促使患者胃肠功能尽快恢复,且能改善营养状况,减少并发症发生,安全可靠。

[1]吴小丽,刘纳新,吴建胜,等.老年胃癌患者营养风险筛查及术后早期肠内营养治疗的研究[J].医学研究杂志,2014,43(12):56-59.

[2]刘博.胃癌术后早期肠外联合肠内营养支持治疗的临床效果[J].实用临床医药杂志,2014,18(13):135-137.

[3]何承志,戚文静.富含精氨酸肠内营养支持治疗在胃癌根治术后的应用价值[J].中华消化外科杂志,2015,14(5):381-385.

[4]李倩,韩丁,姚俊英,等.胃癌患者术后肠内营养支持时机探讨[J].新疆医科大学学报,2016,39(11):1386-1388.

[5]苍玉珍,曾青山,黄文静.胃癌手术后出院患者早期行肠内营养干预对其营养指标的影响[J].海南医学,2016,27(19):3170-3172.

[6]龚志涛.胃癌术后早期肠内营养支持的效果及预后分析[J].实用临床医药杂志,2015,19(21):208-210.

[7]韩国杰,徐曼,周海岩.胃癌根治术后肠内营养与肠外营养早期临床效果比较[J].现代仪器与医疗,2016,22(5):127-128.

[8]黄焱.围手术期部分肠内营养对胃癌术后患者营养状况及免疫功能的影响[J].医学临床研究,2013,30(9):1831-1832.

[9]杨先智,葛华.胃癌根治术后早期肠内营养对临床结果影响[J].四川医学,2013,34(9):1329-1331.

10.12010/j.issn.1673-5846.2017.09.049

抚顺市第四医院,辽宁抚顺 113000