工资集体协商实践与立法关联度的实证考察*

2017-09-21王黎黎

王黎黎

(西华大学 知识产权学院、法学院,四川 成都 610039)

工资集体协商实践与立法关联度的实证考察*

王黎黎

(西华大学 知识产权学院、法学院,四川 成都 610039)

工资集体协商立法以“协约自治”制衡理论为依据,通过劳资双方权利设计、政府部门权力限制、民主管理制度等配套制度的支持,实现劳资双方自主沟通并确定劳动条件。相关案例说明,工资集体协商实践存在四种类型,都可以用“统合协作”理论进行统领:在集体劳动关系的建立过程中,政府参与是主要条件,劳资协作是发展趋势和追求目标。“统合协作”实践是实现“协约自治”立法的合理路径,因为从全球发展趋势来看,“协约自治”需要政府的介入;从2014年以后的实践来看,“统合协作”的实践状态正在向“协约自治”的立法要求逐步转变。

工资集体协商;统合协作;协约自治

集体谈判制度,是韦伯夫妇(Sidney Webb & Beatrice Webb)于1897年提出的调整集体劳动关系的重要策略,并得到了成功实践。但目前,一场关于集体谈判实施现状和未来发展的争论,正在世界范围内展开。一些学者仍信奉韦伯夫妇的理论,认为传统集体谈判在今天仍具重要价值[1]。而另一些学者认为,随着传统的集体谈判和集体行动的不断减少,集体谈判实践模式甚至集体谈判理论,都在发生着变革,某些保障劳动者意思表达和劳资沟通的新制度将提出,并取代传统集体谈判[2]。学者们对工资集体协商的分析,可以分为两种视角。第一种视角,关注立法,评价立法优缺并提出完善建议[3]。第二种视角,关注实践,对集体协商的实施状况进行总结和评价[4]。目前的研究,为立法剖析和实践现状描述提供了丰富的资料和深入的分析,但是没有关注实践与立法的理论对比。本文以工资集体协商立法为参照,观察实践中的实际规则,对实践规则进行理论总结和评价。

一、工资集体协商立法的理论依据:协约自治

集体劳动关系由国家强制调整还是劳资共同约定,可以划分为不同的劳动法制模式。国家统合模式要求工资等劳动条件必须执行国家的统一标准;而协约自治模式要求劳资双方共同约定劳动条件[5]。传统的集体谈判理论即是以协约自治为依托,又发展出抗衡和制衡两种模式。抗衡模式以美国的实践为代表,认为只有通过劳资对抗提高劳动者影响力,才能使劳动者得到公平待遇[6]。制衡模式以德国的实践为代表,认为通过劳资双方共同处理劳动事务,以产业民主提升劳动者影响力[7],借助企业委员会这一企业内部的雇员组织的协调[8],推动集体谈判的开展。

我国工资集体协商中协商商谈阶段劳资双方的权利义务、政府的角色设计,以及配套制度,则体现了“协约自治”中“制衡”模式的追求。

(一)劳资双方权利设计旨在实现劳资“协约”

第一,劳资双方对协商结果有相同的决策权利。根据《工资集体协商试行办法》第13、15条,《集体合同规定》第26条,在商谈过程中,协商双方权利对等。虽然,协商双方负有的维护企业秩序、不采取过激行为的义务,阻碍了劳动者实施罢工的可能,但同样也杜绝了企业实施闭厂的可能性。在立法中,劳资双方对协商结果享有的同等决策权利有利于双方通过平等对话共同做出决策。

第二,协商内容是涉及劳动者切身利益的事项。虽然《劳动合同法》第4条第2款并没有明确哪些事项关乎劳动者切身利益,《集体合同规定》第8条和《工资集体协商试行办法》第7条也并非强制性的规定。但是却为工资分配、工时制度等“直接涉及劳动者切身利益”的事项进入工资集体协商程序,提供了法律依据。其实这些涉及劳动者权益的事项不仅是劳动者所关心的,同时也是涉及到企业经营和发展的事项,倍受企业方的关注。以双方关注的事项作为协商内容,旨在促使劳资双方通过表达不同的主张,沟通意见,达成一致。

第三,劳动者对协商结果有最终审议权。立法赋予了劳资双方平等的商谈权利,但拥有经营权和财产权的企业对协商结果往往具有更大的影响力。尤其是在市场失灵、工作岗位缺乏、资料分配不均的情况下,享有经营管理权和财产权的企业对协商结果的强大影响力更是不可忽视。劳动者的最终审议权可以平衡企业的经营权和财产权优势,有利于实现劳资双方实质的平等。

(二)政府部门权力限制旨在实现劳资“自治”

政府部门在协商商谈阶段具备监管和引导的职能。

第一,政府部门仅对商议过程实施监督,对协商商谈产生的争议进行调处,无权干涉劳资意见交换的过程。《集体合同规定》第7条规定了政府部门监督集体协商的权力,以确保集体协商顺利开展。《劳动法》第84条、《集体合同规定》第49条、《集体合同规定》第七章,规定了政府调处争议的情形、程序,但未赋予政府干涉劳资双方表达意见、讨论议题的具体过程。

第二,政府部门仅通过最低劳动标准限制集体合同内容,无权直接规定集体合同的内容。《劳动合同法》第55条将当地最低劳动标准,规定为集体合同的最低劳动条件。政府部门对最低劳动标准的规定,会直接影响集体合同的内容。但一般情况下集体合同中的劳动条件,会高于最低劳动标准。集体合同中具体如何确定劳动条件,应由劳资双方协商确定,而非政府部门直接规定。

因此,工资集体协商制度中,政府部门对协商商谈过程的干预非常有限。可见,工资集体协商立法,旨在将政府置于辅助者的角色,而将劳动条件的确定权利交予劳资双方。

(三)配套制度旨在实现“协约自治之制衡”

我国立法并未赋予劳动者和企业采取产业行动的权利。《工资集体协商试行办法》第15条,限制了协商中的过激行为。而根据《工会法》第27条,工会不仅没有组织罢工的权利,其在停工、怠工事件中还应协助企业恢复秩序。因此,我国立法拒绝了抗衡模式的选择。与此同时,《劳动合同法》第4条,肯定了劳动者对企业内部管理事务的话语权;《企业民主管理规定》第3条,肯定了劳动者企业管理活动的知情权、参与权、表达权和监督权等权利。因此,我国立法追求的是协约自治中的制衡模式。具体表现在:

第一,配套制度为集体协商的开展做出了铺垫。厂务公开制度使劳动者获得企业足够重视和公平对待。职工董事、职工监事制度,使得劳动者可以进入企业的管理层,以更好地表达诉求。

第二,配套制度为集体协商的开展提供了基础。企业民主管理制度使得劳动者可以获悉企业经营情况,为集体协商议案的提出提供信息。职工代表大会在工资集体协议草案的审议中行使监督权,确保集体协议内容的公平合理。工资集体协商与配套民主管理制度的相互关联,说明我国立法追求的是劳资制衡下的协商商谈。

二、工资集体协商的实践状态

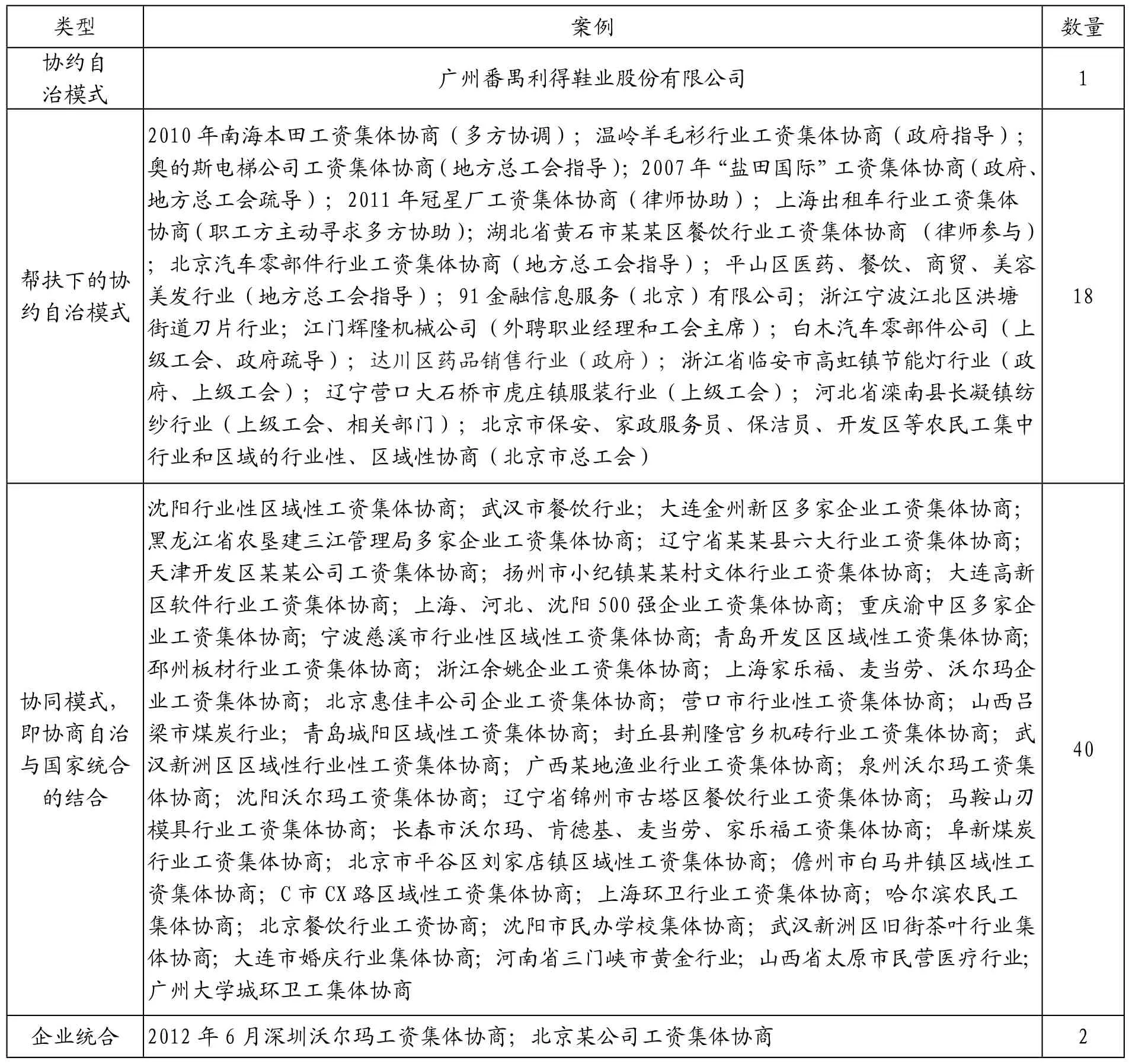

2007年金融危机以后,工资集体协商作为协调劳资关系、决定工资分配的制度,再次得到全面推广。从2008年开始,各地各企业的协商案例层出不穷。为了捕捉典型案例以供实践模式归类,笔者从网站、杂志、报纸、地方总工会内部资料四个方面入手收集案例。材料来源包括:全国总工会网站,“工作动态”下的“集体合同”栏目以及“热点聚焦”下的“集体协商”栏目,自2008年1月1日到2017年4月10日的所有报道中涉及的集体协商案例;《中国工人》杂志,自2009年7月到2016年12月所有文章中涉及的集体协商案例;《人民日报》图文数据库(1946-2017)中,自2008年1月1日到2016年12月31日所有文章中涉及的集体协商案例;C市总工会的内部资料中的案例,去掉重复案例,总计案例61个。

那么,按照劳动条件决定过程的意志体现,可以将上述案例归为以下四部分(见表1)。

第一,协约自治模式。该模式中集体协商的过程由劳资双方参与,没有政府、上级工会的协助。集体协议内容完全体现劳资双方的意见。在2014年以前,这样的案例没有找到,各类有关集体协商的报道中,政府及社会各方如何协助的描述,不胜枚举。但在2014年及以后的报道中,有关政府和社会各方协助协商的描述逐渐减少了,而且还出现了广州番禺利得鞋业公司集体协商中,劳资双方约定“不邀请第三方机构或人士加入,劳资问题由劳资双方谈判解决”的情节,有学者将此称为“市场化集体谈判成功案例”[9]。

表1 工资集体协商实践模式分类表

第二,帮扶模式。帮扶模式即帮扶下的协约自治,典型的协约自治体现劳资双方的意志,劳资双方自主协商决定劳动条件,而实践中劳资双方意见沟通是在政府、地方总工会、律师、学者等社会各界的帮扶下完成的。劳动条件的决定过程主要体现了劳资双方的意志,但各界的扶助也会对劳资双方意思的表达产生影响,所以称为帮扶下的协约自治。这一部分案例又可以分为两种类型。

第一类案例为非典型抗衡模式,类似于抗衡模式但又与其有所区分。比如,2007年“盐田国际”工资集体协商、2010年南海本田工资集体协商、2011年西铁城深圳冠星精密表链厂工资集体协商。这些案例均是以停工、怠工等劳动者抗争为开端,通过协商商谈确定了维护劳动者权益的劳动条件。但这类案例与典型的抗衡模式有所区别。首先,抗衡模式排斥国家干预,而这类案例的处理都离不开当地政府的协调与关注。2007年“盐田国际”工资集体协商得到了深圳市委、市政府的大力协调。2010年本田事件中,广东省政府、省总工会积极参与事件的解决,由劳资政三方签订了协议①任宝宣.本田罢工门事件:关注中国劳动关系的新变化[EB/OL]. http://www.clssn.com/html/Home/report/34778-1. htm, 2010-12-31/2017-07-03.。2011年西铁城工资集体协商的情况也及时上报了政府劳动部门等各级主管部门。其次,抗衡模式以强有力的工会组织为前提,而这类案例中的劳动者抗争为劳动者自发进行,案例所涉及企业或欠缺有号召力的工会,或未建立工会。再次,典型的抗衡模式的主体为“雇主联盟”与“受雇人联盟”,而这类案例大多发生在单个企业内部,未形成行业性或区域性的联合。基于此,将此类案例归纳为非典型抗衡模式。

第二类案例为非典型制衡模式,类似于制衡模式但又与其有所区分。比如,LG电子(惠州)有限公司工资集体协商(企业工会)②李刚.给员工一个家(劳动者之歌)[N].人民日报,2010-08-14(2).、鹤壁天淇汽车模具有限公司工资集体协商③金备.朝阳企业是这样炼成的——鹤壁天淇汽车模具有限公司工资集体协商促进企业和谐发展[EB/OL].http://www. acftu.org/template/10001/file.jsp?cid=104&aid=79691,2008-08-26/2017-07-03.,等等。此类案例中,没有劳动者与企业的抗争,而是在劳资双方的平等对话中实现了各方利益的维护。企业工会提出协商要求后,恰逢企业重视民主管理或企业也早有提薪准备,协商商谈得以成功。此类案例与典型制衡模式的区别在于,制衡模式并非依赖国家协调,而此类案例中政府的推广行动对促成协商商谈的成功却功不可没,所以归纳为非典型制衡模式。

第三,协同模式。该模式同时体现了协约自治与国家统合的特点,既体现了劳资双方的意志,又体现国家对协商过程和协商结果的强力协调,甚至有时国家对工资集体协议内容的影响力远远超过劳资双方自主协商对协议内容的确定。比如沈阳市区域性行业性工资集体协商④路军.集体谈判制度的国际模式与中国本土化探索[J].中国工人, 2013(3):18-20;潘跃,刘维涛.探索职工工资的双赢之道(零距离)[N].人民日报,2013-06-30(5);程晨,何勇.12轮“拉锯战”达成双赢(热点解读·调查)[N].人民日报,2012-07-27(9);何勇,潘跃,吴燕,许晓军.工资协商,劳资能双赢[N].人民日报,2012-3-27(3).,体现了地方政府和地方总工会对协商商谈阶段的强力干预。首先,协商商谈的顺利完成离不开政府的推动。政府背负着绩效考核的压力,建立领导小组,专门负责制度推广;工商、税务、人社等部门在各自领域给企业施加压力,督促开展和完成工资集体协商。其次,协商商谈最终达成一致意见,源于地方总工会和相关政府部门的努力。比如,该市公交行业的工资集体协商,政府主管部门和地方总工会,先主持成立了公交行业协会和工会联合会;再分别对两者进行多次谈话以帮助其梳理主张,组织双方私下进行非正式的协商以统一意见;最后相关政府部门分别派员,对正式的协商会议进行全程指导。该市区域性行业性工资集体协商,实现了职工工资的增长,体现了职工方的诉求;但是工资增长幅度的确定离不开地方政府和地方总工会的强力干预,体现了国家意志。

第四,企业统合模式,即工资集体协商由企业主导,体现企业的意志而往往牺牲劳动者的利益。此处的企业统合模式,并不同于劳动法制模式中的经营者统合模式。经营者统合强调“劳工对本身产业之效忠程度高于对其他劳动阶层”,并以日本劳动关系中的“终身雇用制”、“年功叙俸制”、“厂场工会制”为特色[10]。经营者统合中的劳动者对企业有较为强烈的认同感和归属感,并将劳动条件的确定权利交由企业行使。而企业统合模式中,劳动者有共同决定劳动条件的意愿,只是企业主导的工资集体协商忽略了劳动者的诉求,牺牲了劳动者的利益。这类模式在此次调查的案例中数量较少。2012年深圳沃尔玛工资集体协商就是一个例证①何远程,刘剑.深圳沃尔玛工人集体行动事件调查[J].中国工人,2013(3):40-46.。

三、工资集体协商实践的理论归纳:“统合协作”

协商商谈阶段的多样化实践,难以用诸如斗争模式、多元放任模式、协约自治模式、统合模式这些现有的理论进行统领。但目前实践却反映出了一种新型的劳动关系治理策略:“统合协作”。统合协作模式中,政府对劳动关系统筹管理,劳资双方相互协作,呈现一方统合,劳资协作的状态。

(一)“统合协作”的特点

1.政府参与:主要条件

虽然上文对协商商谈的案例分析,反映出杂乱不一的实践状态。但实际上,所有的案例都离不开政府参与。帮扶下的协约自治模式中,无论是否依靠政府出面进行劳资沟通的“帮扶”,政府在协商商谈中都起到重要作用。在律师参与和以社会各界多方协调作为主要帮扶办法的案例中,当地劳动行政部门都介入了劳资协商的过程。劳动者和企业在协商阶段的各项举措,律师给出的各项建议,都受到劳动行政部门的密切关注。也正是由于这一“幕后关注”,才在非典型抗衡模式的案例中有效压制了企业的强势地位,在非典型制衡模式中保证了劳资沟通的有效实施。协同模式中,政府的重要性更是不言而喻。协商商谈的完成离不开政府“手把手”的指导和帮助。企业统合中,看似没有政府的参与,但是协商商谈中企业对劳动者权益的无视甚至侵犯,实际上已经开启了政府介入的大门。根据《劳动法》、《集体合同规定》的相关条文,政府有权对协商过程进行监督并调处劳资协商中的争议。既然企业统合中仅有的两个案例,都反映了企业行为上的合法性或合理性欠缺,那么政府参与确实实现有效劳资沟通的必备条件。同样,仅有一例的协约自治模式,也是依赖于政府对协商过程的监督。

2.劳资协作:追求目标与发展趋势

在很多企业中,完全劳资协作的条件尚不成熟。一方面,从劳资双方的自治能力上看,劳资双方的自治能力、沟通能力不足;另一方面,从劳资关系上看,劳资平等对话的场景并不能在大多数企业中实现。

但是劳资协作是劳资政三方的意愿。从实践中看,帮扶下的协约自治、企业统合都反映了劳动者和企业自发完成劳资沟通的意向。无论是非典型抗衡中,劳动者采取相对激烈的方式表达自身需求;非典型制衡中,劳资双方顺利完成意见交换;还是企业统合中,企业采取得不太妥当地表达意见的方式,都体现了劳资双方自发完成意见沟通的意愿。协同模式中,包含了劳资双方的协作沟通。协约自治模式,更是劳资协作的完美呈现。所以,劳资协作虽然目前实施条件尚不成熟,却是劳资政三方的意愿。

(二)“统合协作”的理论解释

我国集体劳动关系调整中,政府参与是主要条件,劳资协作是追求目标。这种实践状态,在学界有不同的解读。有观点认为,我国实践属于“国家统合”模式,集体协商由政府主导[11]。有观点认为,实践与理论不同,理论非此即彼,而实践通常是一种杂糅的状态[12]。还有观点认为,我国实践是不同于西方市场经济国家与亚洲新型工业国家劳动关系治理方式的独具创新性的“第三条道路”[13]。第一种观点,注意到了我国政府对劳动关系调整的参与,但忽视了劳资双方间的协商互动。第二种观点和第三种观点都注意到了我国实践的独特性,但还缺乏理论总结。我国实践的“统合协作”模式,应该是一种不同于统合主义与多元主义的新状态。统合协作体现了统合主义的特征,也具备了劳资协约自治的要素。

统合主义,产生于市场失灵以后,国家干预经济的需求的不断高涨,其与凯恩斯主义有历史渊源[14]。统合主义,要求工会、雇主团体等社会组织由国家创造或认可,各社会组织在国家的密切监管之下开展合作。统合主义在集体劳动关系治理中,为各社会组织提供参与社会管理的合法性和契约能力;其将各社会组织的利益整合于国家体系中进行控制,消减各种利益的冲撞从而实现利益的一元化[15]。劳资协约自治则基于多元主义理论。多元主义认可各社会组织间的利益冲突,鼓励各利益集团通过冲突夺利或合作共赢,达到各方需求的平衡[16]。在集体劳动关系调整中,与统合主义强调的利益一元化不同,多元主义认可利益多元的状态,为各社会组织提供对抗或合作的规则,使其自发达到利益平衡的状态。

我国的实践并不完全同于统合主义。我国虽然也强调政府参与,但政府更多地是为劳资沟通提供保障,协助劳资双方达成一致,并没有强行干涉劳动条件的制定。我国的实践也不完全同于多元主义中的协约自治。我国实践中,虽然鼓励劳资合作自发达成利益平衡,但政府在其中仍具重要作用。所以,统合协作应该是一种独特的状态:在政府的统筹管理和密切监督之下,劳资双方在既定的规则之内,通过充分沟通,自行确定劳动条件。其较统合主义,赋予劳资双方更多的自治权利;其较多元主义,赋予政府更多的监管权力。

统合协作状态的形成原因,是政府与劳资双方对劳动关系调整的理想方式与实际能力的偏差。一方面,政府追求“回避”又延续“干预”。通过政府对工资集体协商的宣传,以及对劳资双方开展协商的鼓励,劳资双方启动协商程序后,政府理应进行回避,将制定自治规则的权利,留给劳资双方。但是,劳资双方在协商中如果交锋激烈,则容易激化劳资矛盾;如果协商态度消极,工资集体协议又迟迟不能达成,制度覆盖面和制度影响力又难以扩大;所以政府不得不对协商过程进行干预,以扶持劳资双方沿着制度所设计的方式,进行意见交换。另一方面,劳资双方追求“自治”又依赖“强制”。劳动者期望通过自主协商达成自身的意愿,但如果离开政府的干预,这一期望又很容易落空。2010年南海本田工资集体协商中,即便协商程序已经开启,劳资自治的大门已经打开,如果没有政府的参与,也难以达成双方都能接受的协议。

四、“统合协作”:实现“协约自治”的合理路径

工资集体协商的协商商谈阶段中,立法追求协约自治,而实践却呈现统合协作。“统合协作”这一实践状态的出现具有合理性,这是实现立法追求的“协约自治”的合理路径。

(一)“协约自治”需要政府介入

从“协约自治”的全球发展来看,不论是采用抗衡模式还是制衡模式的国家,都在呼唤政府力量的介入,期待政府重视集体谈判,改良集体谈判。可见,政府力量介入劳资沟通、传统集体谈判的改良,是全球发展的趋势。

在抗衡模式的代表国家美国,集体劳动关系的调整正更多地依赖政府而不是劳资对抗来实现。一方面,工会数量的下降,使传统集体谈判正在消失。工会数量减少不仅归因于产业结构的改变,白领、专业技术岗位、管理岗位的增加[17],还因为企业管理方式的改良满足了劳动者的工资预期[18],以及企业实施了阻挠工会组建的策略[19]。另一方面,罢工这一集体行动方式,会对劳动者工资待遇的提高起到反作用,这使得传统集体谈判正在发生改变[20]。有学者认为,劳资对抗的离去已成定局,美国集体谈判的制度改良,应该借助政府的力量消除对抗、鼓励合作[21]。

在制衡模式的代表国家德国,集体劳动关系的调整中集体谈判的作用也正在削减。一方面,欧盟立法趋于限制罢工等集体行动,对集体谈判也并不鼓励[22]。法院不支持工会提高劳动者工资待遇的请求的判例,在2007年以来就不断呈现[23]。传统集体谈判的疏离和制度改良的不及时,加剧了社会经济发展的不平衡。另一方面,欧盟立法对团结权的保护也在削减。欧盟立法旨在鼓励劳动者之间相互竞争而非团结,导致了英国劳动市场中英国人与外来工之间的矛盾,并加速了英国脱欧;因此,学者们呼吁集体谈判规则的重塑,呼吁政府促成集体谈判的开展,并认为英国脱欧不能立即解决英国劳动立法的问题,但却能提醒欧盟重新建立集体谈判的规则[24]。

(二)“统合协作”在向“协约自治”靠近

目前工资集体协商的发展可以分为两个阶段。第一阶段为启动阶段(2008-2013)。国家协调劳动关系三方会议“实施集体合同制度覆盖计划”从2008年开始对集体协商覆盖率提出要求,2010年“两个普遍”和“彩虹计划”相继落实和实施,以2013年已建工会企业集体协商覆盖率达80%为目标,掀起了工资集体协商的高潮。第二阶段为发展阶段(2014-2018)。借助《关于构建和谐劳动关系的意见》、《关于推进实施集体合同制度攻坚计划的通知》、《关于提升集体协商质量增强集体合同实效的意见》,全面推动企业工资集体协商与区域性、行业性工资集体协商并努力提升协商实效。在这两个阶段中,工资集体协商的类型有何变化呢?将61个案例按时间划分,可以得出以下结果(见图1)。

在第一阶段,协约自治模式的数量为0;帮扶模式的数量为8,占19%;协同模式的数量为31,占76%;企业统合模式的数量为2,占5%。第二阶段,协约自治模式的数量为1,占5%;帮扶模式的数量为11,占55%;协同模式的数量为8,占40%;企业统合模式的数量为0。从案例数据分布上看,两个阶段中,工资集体协商实践存在着三点变化。首先,劳资自治的趋势明显。工资集体协商进入第二阶段以后,劳动者和用人单位协商的空间明显增大,效果明显增强。出现了完全依靠劳资自治完成协商的协约自治模式。帮扶下协约自治模式的比例也增加了36个百分点。其次,政府的作用有减弱的趋势。工资集体协商进入第二阶段以后,协同模式的比例减少了36个百分点。政府对劳资协商过程和劳资双方意思表示的干预明显减少。再次,协商过程越来越规范。第一阶段中存在企业控制协商的企业统合模式,而第二阶段中这种现象没有出现。

图1 工资集体协商案例类型变化对比

由此可见,政府参与和劳资协作处于动态变化之中,“统合”的成分在减少,而“协作”的成分在增加。在劳资协作能力弱的情况下,政府参与度就较强,比如协同模式的案例。在劳资协作能力强的情况下,政府参与度就较弱,比如非典型制衡模式的案例。随着工资集体协商第二阶段的展开,劳资沟通能力的增强,政府参与度在逐渐减弱。帮扶模式、协约自治模式的占比将会越来越高。目前的“统合协作”最终会发展为立法追求的“协约自治”。

[1] DANIELLE VENN. Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating the OECD employment protection indicators[DB/OL]. www.oecd.org/els/workingpapers, 2009.

[2] THOMAS A KOCHAN.Collective bargaining: Crisis and its consequences for American society[J].Industrial Relations Journal, 2012, 43(4): 302-316.

[3] 翟玉娟.集体协商制度构建的亮点与不足——对《深圳经济特区集体协商条例(征求意见稿)》的评析[J].马克思主义与现实,2012(2):186-191.

[4] TIM PRINGLE. A class against capital: Class and collective bargaining in Guangdong[J]. Globalizations, 2017, 14(2):245-258.

[5] 黄越钦.劳动法新论[M].北京:中国政法大学出版社,2003:72.

[6] BRUCE E KAUFMAN, John R. Commons and the Wisconsin school on industrial relations strategy and policy[J]. Industrial and Labor Relations Review,2003,57(1):3-30.

[7] 宁光杰.全球金融与经济危机背景下德国劳动关系的调整[J].教学与研究,2011(10):22-29.

[8] ANKE HASSEL.The erosion of the German system of industrial relations[J]. British Journal of Industrial Relations, 1999, 37(3):483-505.

[9] 谢玉华.市场化集体谈判成功案例——番禺利得鞋厂劳资集体谈判分析[J].中国工人,2015(2):23-25.

[10] 黄越钦.劳动法新论[M].北京:中国政法大学出版社,2003:77-78.

[11] 潘泰萍.“国家统合”模式下我国集体协商推行效果的实证分析[J].中国劳动关系学院学报,2013(5):6-9.

[12] 张汉.统合主义与中国国家—社会关系研究——理论视野、经验观察与政治选择[J].人文杂志,2014(1):110-119.

[13] 谢玉华.工资集体协商:能否走出协调劳动关系的“第三条道路”?[J].社会主义研究,2011(3):99-102.

[14] GERHARD LEHMBEUCH. Concluding remarks: Problems for future research on corporatist intermediation and policy -making [A]. P C SCHMITTER and G LEHMBRUCH(eds.). In Trends Toward Corporatist Intermediation[C].London & Beverly Hills: Sage Publications, 1979:299-309.

[15] PHILIPPE C SCHMITTER. Still the century of corporatism?[J].The Review of Politics, 1974, 36(1): 85-131.

[16] 冯同庆.劳动关系理论研究[M]. 北京:中国工人出版社,2012:93-94.

[17] H FARBER and B WESTERN.Accounting for the decline of unions in the private sector[J]. Journal of Labor Research, 2001, 22(3): 459-485.

[18] R B FREEMAN and J Rogers.What do workers want? [M]. Ithaca, Cornell University/ILR Press, 1999.

[19] J SCHMIDT and B ZIPPERER. Dropping the Ax: Illegal firings during union organizing campaigns[R]. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research, 2009.

[20] T A KOCHAN, H C KATZ and R B MCKERSIE. The Transformation of American Industrial Relations[M]. New York: Basic Books, 1986.

[21] THOMAS A KOCHAN. Collective bargaining: Crisis and its consequences for American society[J]. Industrial Relations Journal, 2012, 43(4): 302-316.

[22] W BROWN, S DEAKIN and P RYAN. The effects of British industrial relations legislation 1979-1997[J]. National Institute Economic Review, 1997, 161(1):69-83.

[23] Case C-438/05, International Transport Workers’ Federation (ITF) and Finnish Seamen’s Union (FSU) v. Viking Line [2007] ECR I-0779 (Viking).

[24] TONIA NOVIYZ. Collective bargaining, equality and migration: The journey to and from Brexit [J]. Industrial Law Journal, 2017, 46(1): 109-133.

An Empirical Study of the Collective Consultation Practice and the Related Degree of Legislation

WANG Lili

( Xihua University, Chengdu 610039, Sichuan Province, China )

The legislation of Collective Wage Consultation pursues the mode of balance for Co-determination, through the rights of labor and management, the rights of government, and democratic management systems. Based on the analysis of 61 cases, the practice of Collec-tive Wage Consultation presents four modes. All modes in practice could be called Corporat-ism-Coordination, in which government participation is an essential condition in the pro-cess of establishing labor relations, the cooperation between labor and management is the pursuit of goals. Corporatism-Coordination is a Reasonable path to Co-determination, be-cause Co-determination needs government participation from the global trend of development; and practice is right on the way to legislation for the practices after 2014.

Collective Wage Consultation; Corporatism-Coordination; Co-determination

D922.52

A

1673-2375(2017)05-0061-08

[责任编辑:补 拙]

2017-05-09

本文系教育部春晖计划项目“司法改革背景下的劳动争议解决机制研究”(项目编号:S2016031)阶段性成果。

王黎黎(1986—),女,四川成都人,法学博士,西华大学知识产权学院、法学院副教授,研究方向为劳动法。