论小说观念形成初期在子史间的错位与游移

2017-09-14莉1

张 莉1,郝 敬

(1.合肥工业大学 文法学院,合肥 230009;2.安徽大学 文学院,合肥 230039)

论小说观念形成初期在子史间的错位与游移

张 莉1,郝 敬2

(1.合肥工业大学 文法学院,合肥 230009;2.安徽大学 文学院,合肥 230039)

班固编撰《汉书·艺文志》时,各种史籍依附于经学,史学体系尚未独立分类,致使在形成初期更贴近于古史特征的小说,只能著录于诸子之末。阮孝绪编撰《七录》时,新型的史学体系已经相对完善并独立成类,但小说的发展却逐渐偏离了新型史学体系的特征,致使小说的类别此后一直停留在子部的范畴内。

小说;经史未分;经史分立;《汉书·艺文志》;《七录》

中国小说在起源之初,性质驳杂,迷障层叠,历代的研究者各自讲说,观点不一。如汉代桓谭《新论》即与《汉书·艺文志》所论不同,唐代史学家刘知幾《史论》所述亦与唐人主流小说观点不同,宋代欧阳修、郑樵、明代胡应麟、清代纪昀所述皆各有差异。及至鲁迅撰《中国小说史略》,亦无定论。此不赘述。究其根源,造成历代研究者众说纷纭的原因,与小说起源之初的性质、在史志书目中的类别归属有很大关系。尤其是《汉书·艺文志》诸子略中小说家类著录的小说作品,性质明显与《隋书·经籍志》子部中小说类著录的小说作品大相径庭。明代的胡应麟就认为:“汉《艺文志》所谓小说,虽曰‘街谈巷语’,实与后世博物、志怪等书迥别,盖亦杂家者流,稍错以事耳。如所列《伊尹》二十七篇,《黄帝》四十篇、《成汤》三篇,立义命名动依圣哲,岂后世所谓小说乎?又《务成子》一篇,注‘称尧问’;《宋子》十八篇,注‘言黄老’;《臣饶》二十五篇,注言‘心术’;《臣成》一篇,注言‘养生’,皆非后世所谓小说也,则今传《鬻子》为小说而非道家尚奚疑哉?又《青史子》五十七篇,杨用修所引数条皆杂论治道,殊不类今小说。”[1]卷二十九,280本文将从此出发,重点考察小说观念形成初期的一些现象及其背后的成因,以求厘正中国小说研究领域中不加考辨就视小说为子部之说的一些误区。

一 从《汉书·艺文志》经史未分谈起

中国古代很早就有史官的传统,班固《汉书·艺文志》六艺略中春秋类的小序记载:“古之王者世有史官,君举必书,所以慎言行,昭法式也。左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》,帝王靡不同之。”[2]卷三十,1715《隋书·经籍志》总序曰:“夫经籍也者,先圣据龙图,握凤纪,南面以君天下者,咸有史官,以纪言行。言则左史书之,动则右史书之。故曰‘君举必书’,惩劝斯在。考之前载,则《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》之类是也。下逮殷、周,史官尤备,纪言书事,靡有阙遗……”[3]卷三十二,904但是史学学科的系统建构直到班固编撰《汉书·艺文志》的两汉时期仍然没有完成,史学著作长期依附于经学之下,未能独立归类。例如后世认为的一些史学著作,被归属于六艺略中的春秋类、诸子略中的儒家类等等。最具代表性的莫过于司马迁的《史记》130篇,在当时仍以它的本名《太史公》被著录于春秋类。

史部作为独立类别的出现,大抵开始于曹魏时期。《隋书·经籍志》记载:“魏秘书郎郑默,始制《中经》,秘书监荀勗,又因《中经》,更著《新簿》,分为四部,总括群书。一曰甲部,纪六艺及小学等书;二曰乙部,有古诸子家、近世子家、兵书、兵家、术数;三曰丙部,有史记、旧事、皇览簿、杂事;四曰丁部,有诗赋、图赞、《汲冢书》,大凡四部合二万九千九百四十五卷。”[3]卷三十二,906但相对于四分法的类别处理,目录学的六分法仍旧习惯于将史籍依附于经学的范畴之下,如南朝刘宋时期的王俭编撰《七志》,“一曰‘经典志’,纪六艺、小学、史记、杂传”[3]卷三十二,906,回归了刘歆《七略》对于史籍的传统处理方法。

这种情况的发生,大多数学者都认为是由于那个时候史学著作的数量太过单薄,所以不需单独设立类别。梁代阮孝绪编撰《七录》,首次表达了这种观点。他在《七录》的序言中说:

刘(歆)、王(俭)并以众史,合于《春秋》,刘氏之世,史书甚寡,附见《春秋》,诚得其例。今众家记传,倍于经典,犹从此志,实为繁芜;且《七略》‘诗赋’,不从‘六艺’诗部,盖由其书既多,所以别为一略。今依拟斯例,分出众史,序‘记传录’为内篇第二。[4]卷三,112

这种观点影响深远。元代马端临撰《文献通考·经籍考》,在“《汉志》九家四百一十一篇”下,也认为:

按,班孟坚《艺文志》、《七略》无史类,以《世本》以下诸书附于“六艺略·春秋”之后,盖《春秋》即古史,而春秋之后,惟秦汉之事,编帙不多,故不必特立史部。后来传代既久,史言既多,而述作之体亦不一,《隋志》史之类已有十三门,唐以后之志皆因之。[5]卷一百九十一,1619

从《七录》著录史籍的数量上看,“记传录”共著录史书十二类,共计“一千二十种,二千二百四十八帙,一万四千八百八十八卷”[4]卷三,113-114。相比《汉书·艺文志》所录,的确数量激增,蔚为大观。故唐初修撰《隋书·经籍志》时,沿袭了《七录》对史籍的处理态度,“班固以《史记》附《春秋》,今开其事类,凡十三种,别为史部”[3]卷三十三,993。

这种观点是否能完全揭示刘歆《七略》、班固《汉书·艺文志》等不单独设立史部,而荀勗《新簿》、阮孝绪《七录》、《隋书·经籍志》等单独设立史部的原因呢?笔者认为仍然有继续讨论的余地。因为仅从史籍的数量多寡来作定性的判断,毕竟只是对史学发展的纵向时间考察,而缺乏横向的类型对比。例如,《汉书·艺文志》六艺略中春秋类共著录“二十三家,九百四十八篇”,其中在“《议奏》三十九篇”后,分别著录“左丘明《国语》二十一篇、刘向《新国语》五十四篇、《世本》十五篇、《战国策》三十三篇、《奏事》二十篇、陆贾《楚汉春秋》九篇、《太史公》百三十篇、冯商续《太史公》七篇、《太古以来年纪》二篇、《汉著纪》百九十卷、《汉大年纪》五篇”[2]卷三十,1714等史籍共12家525篇(卷),占春秋类全部著录书籍的一半以上。而诸子略中的名家类只有7家36篇、墨家类只有6家86篇,兵书略中的兵形势家类只有11家92篇、图18卷,术数略中的形法家类只有6家122卷,方技略中的医经家、经方家、房中家、神仙家等类都以较少的篇幅独立成类,篇幅远超于此的史籍为何不能独立成类呢?可见,仅用史籍数量的多寡来解答这个问题,即使放在两汉时期,依然是不够全面的。

其实,班固在刘氏父子《七略》基础上,撰写《汉书·艺文志》春秋类的小序时,已经间接说明了不单独设立史部的原因:

周室既微,载籍残缺,仲尼思存前圣之业,乃称曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。”以鲁周公之国,礼文备物,史官有法,故与左丘明观其史记,据行事,仍人道,因兴以立功,就败以成罚,假日月以定历数,藉朝聘以正礼乐。有所褒讳贬损,不可书见,口授弟子,弟子退而异言。丘明恐弟子各安其意,以失其真,故论本事而作传,明夫子不以空言说经也。《春秋》所贬损大人当世君臣,有威权势力,其事实皆形于传,是以隐其书而不宣,所以免时难也。[2]卷三十,1715

这就奠定了中国传统史学的例法。唐代刘知幾撰《史通》时,也认同这一点:“夫子所修之史,是曰《春秋》。”[6]卷十四,370马端临则直接认为“《春秋》即古史”[5]卷一百九十一,1619。章学诚撰《文史通义》和《校雠通义》,更是强化了这一点。其曰:“史之大原,本乎《春秋》,《春秋》之义,昭乎笔削。笔削之义,不仅事具始末,文成规矩已也。以夫子‘义则窃取’之旨观之,固将纲纪天人,推明大道,所以通古今之变而成一家之言者……”[7]卷五,470又曰:“二十三史,皆《春秋》家学也。本纪为经,而志、表、传录,亦如《左氏传》例之与为始终发明耳。”[8]卷一,956逯耀东先生也认为:

《汉书·艺文志》不另立史部,和史学著作篇帙的多寡无关。《汉书·艺文志》所以将史部书籍附于《春秋家》,是因为当时史的独立概念还没有形成,经史没有分立,史学不过是依附于经学下的一个旁支而已。同时汉代认为《春秋》本身就是史,不论在体例和义例方面,都是中国史学的最高原则,又是中国史学的根源。[9]22-50

逯文有详细的论述,这里不再赘述,笔者仅将其观点——“当时史的独立概念还没有形成,经史没有分立”——作为本文论述的一个背景与旁证。

二 最初的错位:《汉书·艺文志》小说观念的建立

上文谈及班固编撰《汉书·艺文志》时,由于史的独立概念还未形成,史学体系还未全面构建,所以史籍依附于经学之下的春秋类。那么根据这个原则,在班固编撰《汉书·艺文志》的同时,如果一门学科仍处于还未表现出成熟特征的发展之初,就有可能被归属到不恰当的类别中,给今天的研究设置了层层迷雾。考虑到古体小说在先唐时期发展的驳杂状态,尤其是《汉书·艺文志》著录的小说作品与《隋书·经籍志》及以后各个时期史志书目著录的小说作品性质明显不同,因此,我们有必要“辨章学术,考镜源流”[8]卷一,945,重新审视《汉书·艺文志》中小说家类的著录作品及其体现出的观念特征。

班固在《汉书·艺文志》的总序中详细地交待了自己编撰《汉书·艺文志》的由来,并说明参考、吸收了刘向、刘歆父子编撰的《别录》、《七略》。因此,《汉书·艺文志》基本可以反映出两汉时期的学术走向与认知。具体到诸子略第十类小说家时,班固对小说家的品评体现在小序之中:

小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。孔子曰:“虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也。”然亦弗灭也,闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。[2]卷三十,1745

如果仅仅读这一篇小序,我们无法全面掌握班固的品评例法与其对小说家的认知好恶,所以不妨将诸子略中的其余九家作一对比。

儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阳阳明教化者也。[2]1728

道家者流,盖出于史官,历记成败存亡祸福古今之道……[2]1732

阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。[2]1734

法家者流,盖出于理官。信赏必罚,以辅礼制。[2]1736

名家者流,盖出于礼官。古者名位不同,礼亦异数。[2]1737

墨家者流,盖出于清庙之守。茅屋采椽,是以贵俭……[2]1738

从横家者流,盖出于行人之官。[2]1740

杂家者流,盖出于议官。兼儒、墨,合名、法……[2]1742

农家者流,盖出于农稷之官。[2]1743

从以上九家的小序,我们可以看出,班固对诸子十家有一个模式化的品评例法,即在小序的阐述中分为三个步骤:首先说明这一学派的渊源出处,大抵出自哪一类王官之守;其次再论述这一学派的主要学术特点以及相关优点;最后批评这一学派的不足之处。通览诸子十家的小序,班固对各种学派的优劣品评,往往用儒家标准加以权衡考量。从整个学术的宏观角度考虑,班固这样处理,显然有其整齐划一、一目了然之用,但是具体到特殊的学科门类、具体到特殊的学科特征,自然就无法对其独特的学术特色有一全面的概述。站在儒家的立场上,班固为了追求诸子十家的普遍性,难免就会削弱一些当时并不显眼却在各学科体系独立发展中起到十分重要的独特作用的特征。

这样来看小说家类的小序,如果说对小说家的来源、对小说作品的创作与流传特征还尚属无意识形态的客观描述,那么对小说作品的社会功用优劣高低的评价则完全纳入了儒家的价值体系。因此,仅从小说家类的小序来判别小说在先秦与两汉时期的实际发展状态,无疑会为小说研究的溯源造成偏差。那么,我们不妨结合小说家类著录的小说作品加以分析。小说家类收录了先秦时期到两汉当代的15家共1380篇小说作品,余嘉锡先生认为:“十五家之中,自《伊尹说》至《黄帝说》,凡九家,皆先秦以前书,自《封禅方说》以下六家,则武帝以后书也。”[10]265-279大抵依据班固自注所判定。诸子十家的各类作品,班固自注往往介绍作者及创作时代,亦有少量介绍作品内容。惟有小说家类前九家,即先秦时期的作品,班固在自注中增加了自己的好恶评判,出现了诸如“其语浅薄”、“其言浅薄”、“非古语”、“迂诞”这样表明作品语言特色的断语,并且认为作品“似依托”、“似因托”、“皆依托”、“依托”。而后六家两汉时期的作品,班固则恢复了传统的自注例法,以介绍作者及创作时代为主。这样看来,班固对待前九家先秦时期的小说家作品,已持有先入为主的儒家评判标准,再把握作品的主要特征也就难免会出现偏差。

先讨论先秦时期的前九家作品。《伊尹》,道家类著录“《伊尹》五十一篇”,班固自注“汤相”[2]卷三十,1728,可见,即使《伊尹说》“其语浅薄,似依托”,也极有可能是伊尹的语录或者以伊尹为主要叙述人物。《鬻子》,道家类著录“《鬻子》二十二篇”,班固自注“名熊,为周师,自文王以下问焉,周封为楚祖”[2]卷三十,1729,可见,《鬻子说》即使“后世所加”,也极有可能与《伊尹说》相似,是鬻子的语录或者以鬻子为主要叙述人物。《周考》与《青史子》,班固自注已明,当为古史官记事或对记事的一些考察补正。师旷其人,多见于《左传》,为晋平公瞽师,《国语》、《吕氏春秋》、《孟子》、《史记》都有记述,兵书略中兵阴阳家类著录“《师旷》八篇”,班固自注“晋平公臣”[2]卷三十,1760。可见,即使《师旷》“其言浅薄”,但与《春秋》中相关内容相似,“本与此同”,也属于《春秋》一类的资料汇编。《务成子》,五行家类著录“《务成子灾异应》十四卷”[2]卷三十,1768,房中家类著录“《务成子阴道》三十六卷”[2]卷三十,1778。相传尧舜时期,尧曾问政于务成子,《务成子》当为相关内容。《宋子》,班固认为“其言黄老意”,却又不入道家类,可见内容驳杂,并不局限于一家之说。《天乙》成汤,班固以为是依托成书,但其书内容亦应以天乙为主要叙述人物。《黄帝》,《汉书·艺文志》多处著录其书,班固认为大多是六国时依托而作。道家类著录“《黄帝四经》四篇”,则《黄帝说》应与《伊尹说》、《鬻子说》类似,是黄帝的语录或者以黄帝为主要叙述人物。这样来看,先秦时期的九家小说作品,呈现出一个普遍性的特征,即作品的作者或托名作者,大多为具有历史事迹的历史人物或者史官。而作品的表现形式,很明显地分成两种类型,一种记言为主,如《伊尹说》、《鬻子说》、《黄帝说》等;一种记事为主,如《周考》、《青史子》等。这两种表现形式,符合了古史官“左史记言,右史记事”的书法原则。

再看两汉时期的作品,《封禅方说》、《待诏臣饶心术》、《待诏臣安成未央术》、《臣寿周纪》、《虞初周说》等五部作品大多为方士所作,内容驳杂,涉及方术等等,而《百家》,无论其是否为刘向所著,应与《儒家言》、《道家言》、《杂家言》等书相仿,汇总而成。因此,两汉时期的小说作品,从内容看比先秦时期的作品更加驳杂繁复,从表现形式看则不脱记言与记事两种类型。

从以上分析可以看出,班固在《汉书·艺文志》小说家类的小序中的论述,并没有完全体现出著录十五家小说作品的整体面貌与特征。先秦时期的小说作品与两汉时期的小说作品。具有完全不同的风格特征。先秦时期的小说,无论从作品的内容还是表现形式上,都呈现出与史学发展起始阶段,即古史相似的特征,可以作为史料或者说史学发展的旁支来处理。两汉时期的小说,继承了古史记言与记事的两种表现类型,而内容逐渐与史学发展的主脉相偏离。综合考虑,在两汉时期经史未分的大背景下,史学与小说两种体系,同时在发展与完善。而小说最初呈现的特征,无疑更加贴近于史学的脉络,偏离于诸子九家,甚至可以说与史学一脉同生。至于班固将其归入诸子略,则无疑是受汉代小说作品的驳杂冲击,而忽略了小说最初的生发之由,并且史籍尚依附经学,无独立之类别,则小说又如何依附呢?姑且归入九流之末,做一无奈的选择。而这种在小说生发之初的错位选择,不仅对小说体系的发展增添了诸多复杂因素,也深深影响了后世对小说的判断与认知。

三 禁锢与破窠:阮孝绪《七录》小说观念的二重性

以刘向、刘歆《七略》为基础,班固首次相对完整地建立起小说体系,标志着汉人小说观念的形成与稳定。在其后的魏晋南北朝时期,史学系统由于纪传体的大量出现,逐渐开始独立于经学,发展为成熟的学术类别。那么,这一阶段小说的具体发展情况又是如何呢?

阮孝绪《七录序》和《隋书·经籍志》都详细记载了自《汉书·艺文志》后的书目流变过程。从魏秘书监荀勗著《中经新簿》,将“史记、旧事、皇览簿、杂事”[3]卷三十二,906等各种史籍归入丙部,史学的发展就进入了一个飞跃时期,从传统的以《尚书》、《春秋》为代表的记言、记事的古史,转变为以《史记》、《汉书》为代表的纪传体为主的新型史学。虽然史学的体系还未发展成熟,但大体的构建已经相对完整,呈现出与古史截然不同的特征。不过,较为可惜的是,由于文献资料的欠缺,我们无法获知小说在本时期内的具体理论建构,仅仅只能从荀勗“二曰乙部,有古诸子家、近世子家、兵书、兵家、术数”[3]卷三十二,906这一句作一推断,即如果本时期内继续有小说作品的创作,大抵应该按照班固《汉书·艺文志》诸子略对小说家的处理原则,归属于乙部的近世子家类;同理,之前的小说作品则仍然归属于古诸子家类。

宋秘书丞王俭撰《七志》,虽然在形式上试图恢复刘向、刘歆《七略》的旧制,但对史籍的具体处理,已经在事实上比《七略》有所更新。“一曰《经典志》,纪六艺、小学、史记、杂传”[3]卷三十二,906,诸如史记、杂传等各种史籍,虽然被归属于经典志的大类,但已经获得了与六艺、小学平等的类别地位,而六艺则从大类的位置降到了小类的位置。因此,在传统六分法的目录学发展史上,史学获得了事实上的独立位置,已经开始了从依附于经学到独立于经学的迈进。这与在四分法中的认可相比,更具有重要意义。另一方面,仍然十分遗憾,由于文献资料的不足,我们还无法获知从两晋到宋初这一时期内小说的具体理论建构,王俭《七志》在《隋书·经籍志》中也只留下了“二曰《诸子志》,纪古今诸子”[3]卷三十二,906一句。考虑到学术体系发展的前后承沿,以及王俭在秘书监谢灵运元嘉八年所撰《四部目录》后另造《目录》,再别撰《七志》的最终目的,则此时的小说作品以及之前的小说作品必定被王俭按照班固《汉书·艺文志》诸子略对小说家的处理原则归属于诸子志的大类。

在四分法和六分法充分发展的基础上,阮孝绪《七录》的编撰,不仅对于目录学具有重要意义,同时也对史学体系的成熟建构以及从经学的最终脱离起到了关键的作用。上文已经提及,阮孝绪单独设立了记传录大类,与以六艺为代表的经学大类并列。相对于荀勗《中经新簿》中的四类史籍、王俭《七志》中的两类史籍,记传录的子类设立达到了12类,大大丰富与完善了史学体系各个层面的建构。并且,这12种子类的建立,也明显区别于古史“左史记言、右史记事”的简单划分,标志着新型史学的完全建立。那么,在史学体系得到充分发展与革新的大背景下,小说的走向又是如何呢?阮孝绪的《七录序》终于给我们留下了一些可以考察的线索。《七录序》的“子兵录内篇三”中记载:“小说部:十种,十二帙,六十三卷。”[4]卷三,114虽然我们还无法获知这些小说作品的具体情况,但是根据学术发展的一般规律,我们可以借助于另一部详细的书目对《七录》中的“小说”作品性质做出推导与分析。这部书目就是《隋书·经籍志》。

《隋书·经籍志》由令狐德棻等监修,于唐高宗显庆元年(656)修成。阮孝绪撰《七录》,据《七录序》所云,“有梁普通四年,岁在单阏仲春十有七日,于建康禁中里宅,始述此书”[4]卷三,113,约在公元523年。虽然间隔了130余年,但是通过书目录类别的具体设置比较,我们可以发现在很大程度上《隋书·经籍志》沿袭了《七录》对各个类别的处理原则。例如,对于史籍的归类处理,《七录》记传录大致相当于《隋书·经籍志》的史部,具体分类如表1所示。

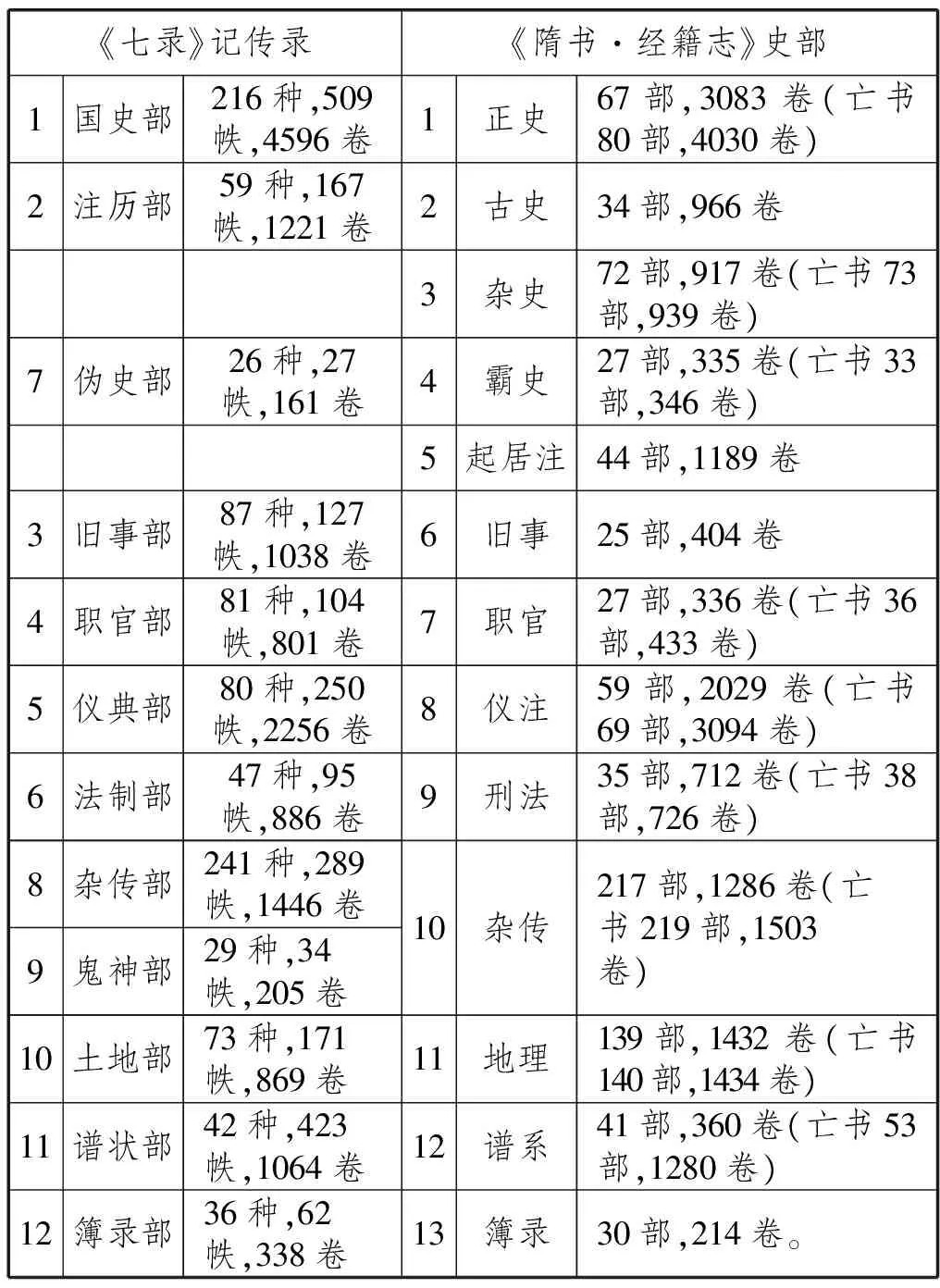

表1.史部之书在《七录》与《隋书·经籍志》中的著录

《隋书·经籍志》史部的13种子类,除去杂史与起居注,均可在《七录》的记传录中找到相应分类。这就说明《七录》记传录中体现的史学系统,已经被《隋书·经籍志》的史部所接受。再看子书的归类处理,《七录》的子兵录与术技录大致相当于《隋书·经籍志》中的子部,具体分类如下:

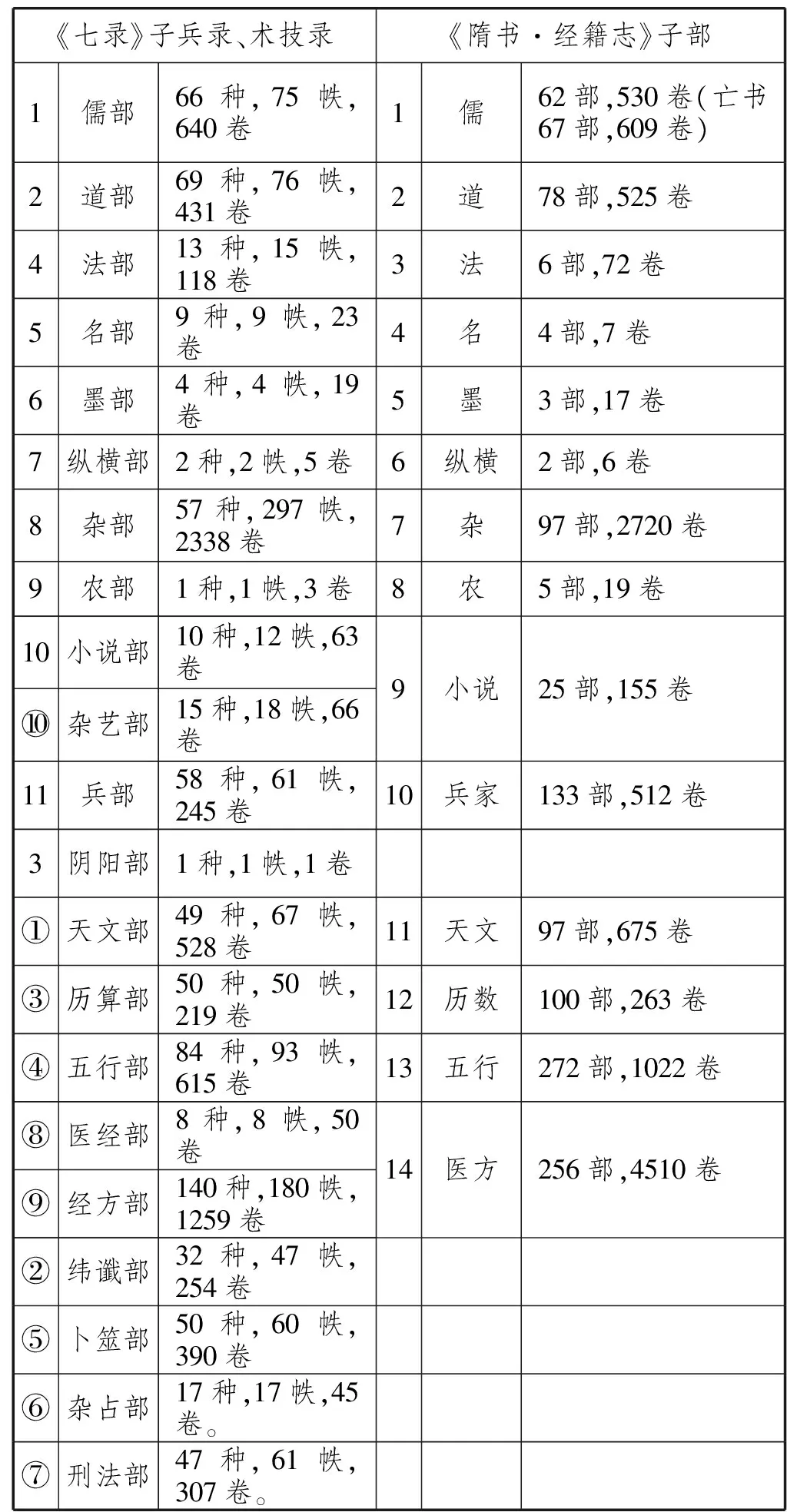

表2.子部之书在《七录》与《隋书·经籍志》中的著录

注:《七录》中,序号“1-11”为“子兵录”所著录之书,序号“①-⑩”为“术技录”所著录之书。

《隋书·经籍志》子部的14种子类,均可在《七录》的子兵录与术技录中找到相应分类,这就说明《隋书·经籍志》的子部吸收了《七录》子兵录与术技录的思想体系,综合了这两大类的各种子类,形成了一种更为宏大的子家。因此,以《隋书·经籍志》小说类著录的作品为对象,考察《七录》小说部著录作品的情况,具有可类比性。

《隋书·经籍志》子部中小说类著录小说作品25部,共155卷。这25部小说作品,加上附注中著录的5部作品,体现出十分鲜明与集中的特色,可分成两个类别。一类为符合刘向、刘歆与班固在诸子略中对小说家的处理原则,以记言与记事为主要表现形式,包括从《燕丹子》至《琼林》以及附注中的《青史子》等共23部小说作品。这23部小说,多以记言为主。如果将这23部作品放置在《七录》中,则毫无疑问地应该安排在子兵录的小说部。另一类作品则表现出《隋书·经籍志》子类对于《七录》子兵录性质的持续开拓,将《七录》术技录的收录标准纳入了自己的范畴,具体到小说类,体现为综合了《七录》术技录的杂艺部,包括《古今艺术》、《杂书钞》、《座右方》、《座右法》、《鲁史欹器图》、《器准图》与《水饰》等7部作品。

如果将前一部分的23种小说作具体考察,那些在萧梁时期及以前创作的作品,无疑应当被阮孝绪《七录》著录,这就为我们考察《七录》小说部的性质提供了参考依据。记言的作品在这里占据了主要位置,达到18种,其中还出现了诸如《笑林》、《笑苑》、《解颐》这样以记录笑话为主要内容的作品,可以算作记言类的创新,这是后世小说题材发展的一个方向。记事的作品相对不多,只有3种,但是《燕丹子》的出现,已经反映出小说对于古史记事表现形式创新的积极贴近,对于新型史学所倡导的传记体的积极吸收,实为将杂传引入小说的先声,这代表了小说发展的另一个方向。此外,这里还出现了综合各种内容题材与表现体裁的小说通选集——《小说》,这是小说体系发展与建构中的重大突破。《小说》一方面集中选取了以古史记言为书法标准的记言代表作品《世说》,另一方面又大量选取了以古史记事为源发展而来并被新型史学体系所倡导的杂传这一表述形式,体现出小说体系与史学体系在各自发展脉络中虽远犹近的密切关系。

这样,除去应安排在《七录》术技录中杂艺部的7部小说作品,其余的23部小说作品,就大抵可以反映《七录》小说部所蕴含的萧梁时期的小说观念。虽然《七录》小说部只著录了10部作品,但也足以明确此时的小说体系建构,相对于前期各个书目对《七略》、《汉书·艺文志》所体现的特征的保守态势,已经发生了潜在的变化,即在类别的性质归属上,继续走传统的子部之路,而内容与表现形式上则趋于革新,已经开始突破了古史惯用的记言与记事的单一手法,逐渐混用且有创新,并在之后的《隋书·经籍志》子部的小说类继续强化了这一变革。《七录》无疑就成为我们去理解《汉书·艺文志》与《隋书·经籍志》中著录小说作品特征截然不同这一现象的桥梁。

总之,小说在产生之初,较之诸子之说,更贴近于古史的特征,只是由于《汉书·艺文志》将史籍依附于六艺略的春秋类,史学尚未独立于经学,所以小说由于形制及功用的局限,无法再依附于经学之下的史学,只能归属于诸子略的九流之末,在形成初期即被归属错位。至《七录》将史学独立出经学、单独设类之时,由于小说观念的进一步发展与变化,逐渐脱离了古史的特征,且又不能符合史学的发展主脉,因此小说无法再归入已经成熟的新型史学体系,则只能将错就错,栖居在子部之末,以致后世沿用这一无奈的定位。

[1]胡应麟.少室山房笔丛[M].上海:上海书店出版社,2009.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3]魏征,令狐德棻.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[4]道宣.广弘明集[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[5]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[6]刘知几(著),浦起龙(通释).史通通释[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[7]章学诚.文史通义校注[M].北京:中华书局,1985.

[8]章学诚(著),叶瑛(校注).校雠通义[M].北京:中华书局,1985.

[9]逯耀东.《隋书·经籍志·史部》形成的历程[M]//逯耀东.魏晋史学的思想与社会基础.北京:中华书局,2006.

[10]余嘉锡.小说家出于稗官[C]//余嘉锡.余嘉锡论学杂著.北京:中华书局,2007.

[责任编辑:唐 普]

DislocationandVacillationoftheConceptofNovelsintheInitialPeriodBetweentheRealmofPhilosophyandHistory

ZHANG Li1, HAO Jing2

(1. School of Liberal Arts, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui 230009;2. School of Liberal Arts, Anhui University, Hefei, Anhui 230039, China)

When Ban Gu compiledHanshuYiwenzhi, all kinds of historical books were attached to the study of Confucian classics, and the system of history was not classified independently yet. So the novels in the initial forming period which had characteristics closing to the ancient historical books by contrast, were recorded only in the end of the realm of philosophy. When RUAN Xiao-xu compiledQi-Lu, the new system of history was already perfected and became an independent category relatively. But the development of the novels actually deviated the characteristic of the new system of history gradually, and brought the category of novels in the domain of the realm of philosophy.

novels; the historical books were attached to the study of Confucian classics; historical books separated from the study of Confucian classics;HanshuYiwenzhi;Qi-Lu

2017-02-01

国家社科基金一般项目“中国古体小说观念流变研究”(15BZW070)、合肥工业大学哲学社会科学培育计划项目“中国古代说话源流研究”(JS2016HGXJ0012)之阶段性成果。

张莉(1983—),女,河南西华人,文学博士,南京大学博士后,合肥工业大学文法学院讲师,主要研究方向为中国古代文学、古典文献学与传统文化; 郝敬(1978—),男,安徽合肥人,文学博士,安徽大学文学院副教授,主要研究方向为中国古代文学、古典文献学。

I206.2

:A

:1000-5315(2017)05-0124-07