我国包容性绿色创新能力时空格局演化

2017-09-08游宇东张贵平

游宇东,张贵平

(福建师范大学 经济学院,福建 福州,350007)

我国包容性绿色创新能力时空格局演化

游宇东,张贵平

(福建师范大学 经济学院,福建 福州,350007)

以2008-2014 年我国30个省(市、区)作为研究对象,运用熵值法、锡尓指数、空间自相关分析等方法,尝试建立包容性绿色创新能力指标评价体系,并探究其时空格局演化。研究结果表明:我国包容性绿色创新能力指数经历了先下降后上升的阶段;包容性绿色创新能力差异锡尓指数曲线呈现下降态势,地区间差异对其差异贡献率显著;包容性绿色创新能力表现出较强的全局空间关联性,但空间依赖性的强度下降。

包容性经济;绿色经济;区域创新;锡尓指数;空间自相关分析

自熊彼特首次提出创新理论以来,区域创新的学者一直是国内外专家和学者研究的重要方向。国外最先对区域创新进行研究的学者有埃弗雷特·M·罗杰斯以及朱迪斯·K·拉森,我国的区域创新理论则是在20 世纪90年代初才提出的。创新驱动在党的十八大报告中被确定为国家发展战略,而创新是引领我国“十三五”时期科学发展的战略突破,是区域经济发展的重要推动力。国内学者采用了各种方法对区域创新进行测度:曹勇、邓向荣、刘丙泉、玄兆辉[1-4]分别运用锡尔指数、Esteban-Ray指数、改进的TOPSIS模型和密切值法以测度区域创新能力。

随着绿色经济、包容性经济概念的兴起,不少学者在绿色创新、包容性创新方面也进行了相关的研究。通过对以往文献的分析可以看出,对绿色创新能力的评价往往是从效率的角度出发而忽略对经济的可持续发展能力及社会公平性的评价;另一方面,包容性创新的研究文献中往往缺乏对生态要素的考虑,同时对空间差异分析的研究相对较少。概括之,在区域创新能力的评价上,同时考虑到空间差异分析和区域可持续发展的相关研究更加欠缺。区域可持续发展是指区域的经济、社会、环境和资源相互协调, 使经济效益、社会效益、资源效益和环境效益得到统一[5]。

一、指标体系构建与研究方法

(一)指标体系构建

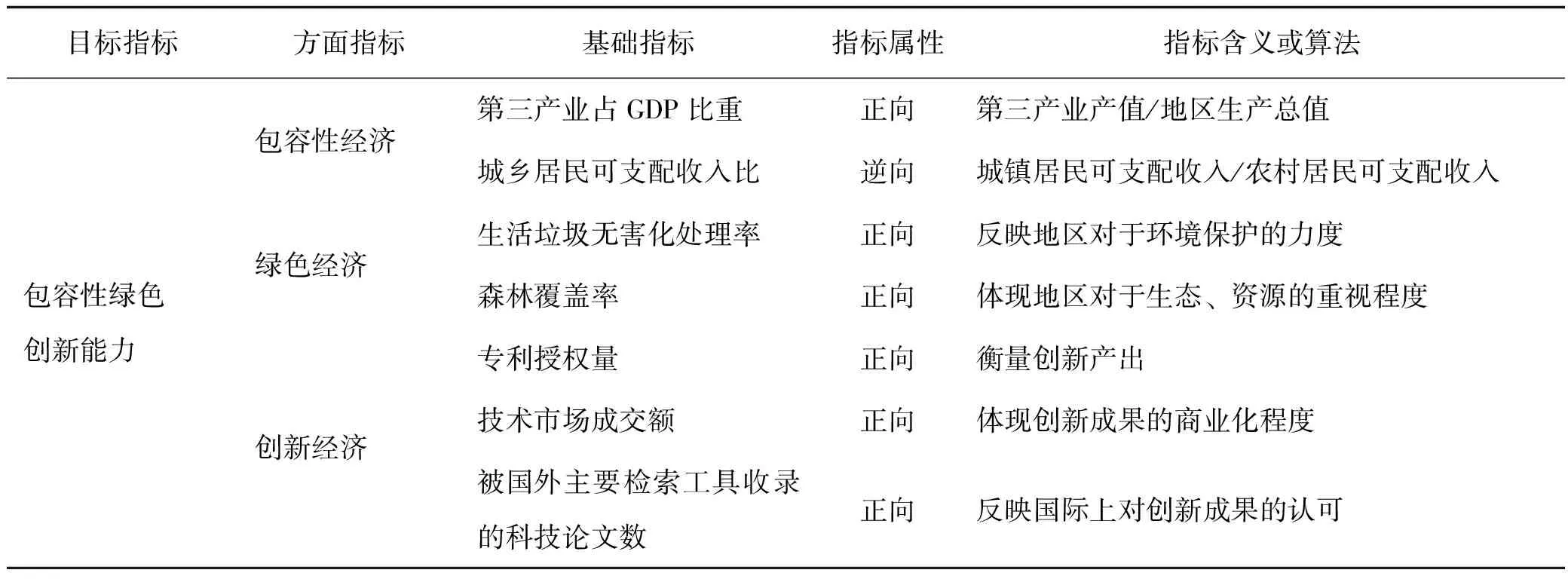

运用多指标评价方法,构建包容性绿色创新能力评价指标体系。分别在包容性经济、绿色经济、创新经济三个方面指标里选用几个关键的、代表性的指标来测度方面指标,虽然不一定很合理,但目前仍是较易接受的方法[6]。

包容性经济:亚洲开发银行于2007年首次提出包容性经济增长,这种经济发展模式重视弱势、边缘群体,使得全社会能够公平合理地分享经济增长,选取第三产业占GDP比重来反映经济发展状况,选取城乡居民可支配收入比来反映社会公平;绿色经济:为皮尔斯在1989年首次提出,旨在通过降低环境破坏和生态风险,从而提高社会公平和改善人民生活的经济发展模式,选取生活垃圾无害化处理率来代表环境保护,选取森林覆盖率来代表资源利用;创新经济:参考国内外学者对于区域创新评价的研究,选择专利授权量、技术市场成交额、被国外主要检索工具收录的科技论文数三个指标来反映区域的创新经济。我国包容性绿色创新能力评价指标体系见表1。

表1 我国包容性绿色创新能力评价指标体系

(二)数据来源

实证数据均来源于2009-2015 年《中国统计年鉴》及《中国科技统计年鉴》,部分数据经过计算得到。选用我国30个省(市、区)作为研究区域(因统计数据不全,这里不计西藏)。将全国划分为东、中、西、东北四大地带,与国家统计年鉴保持一致,即东部10省:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部6省:山西、安徽、江西、河南、湖南、湖北;西部11省:重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西;东北3省:辽宁、吉林、黑龙江。

(三)研究方法

1.包容性绿色创新能力评价模型。建立包容性绿色创新能力评价模型之前,首先需要确定其各个指标所占权重。采用熵值法来生成指标权重。熵值法综合考虑到各个指标包含的信息量,从而更全面反映各个指标在评价指标体系中的重要性。

(1)构建初始判断矩阵

(2)指标无量纲化:

正向指标:

负向指标:

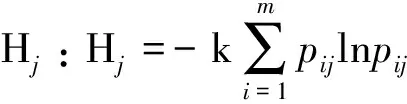

(4)计算第j项指标的熵值

(5)计算第j项指标的差异性系数

Fj:Fj=1-Hj

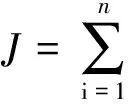

2.锡尓指数。锡尔指数从信息和熵的观点出发来衡量差异性,能够把总体的差异分解为组间差异和组内差异。

东、中、西、东北地区包容性绿色创新能力指数占全国的份额及对应的锡尓指数分别为:

式中,n、d、z、x、db分别表示在研究地区中,全国、东、中、西、东北地区的省份个数。

四大地带间差异锡尔指数的公式为:

Jj=Tdln(nTd/nd)+Tzln(nTz/nz)+Txln(nTx/nx)+Tdbln(nTdb/ndb)

则全国锡尓指数的公式为:

式中,xi,xj分别为省份i、j的观察值,wij为空间权重矩阵,相邻为1,不相邻为0;n为研究地区的总数,Moran’s I指数的取值范围为[-1,1]。

4.基于Getis-Ord Gi*指数的空间热点分析。运用Getis-Ord Gi*指数更好地识别我国包容性绿色创新能力冷、热点区的演化过程,其公式为:

式中:d表示距离;xj表示各地区的观测值;Wij(d) 为地区i和j之间的空间权重;n为研究地区的总数。

二、评价结果分析

(一)包容性绿色创新能力的时序变化

通过折线图的方式展示了2008-2014年全国及其四大区域包容性绿色创新能力变化,从而直观地看出全国及其四大区域的包容性绿色创新能力状况与区域的能力差异(图1)。

图1 2008-2014年全国及其四大区域包容性绿色创新能力变化Fig.1 The change of inclusive green innovation in China and four regions from 2008 to 2014

从整体上看,全国的包容性绿色创新能力指数经历了先下降(2008-2011)、后上升(2011-2014)的阶段。从区域上看,包容性绿色创新能力指数在东、中、西、东北地带间存在一定的差异。东部地区虽然态势近乎持平,但仍远远高于同期全国包容性绿色创新能力指数;中部地区与西部地区稳步上升,包容性绿色创新能力指数低于同期全国包容性绿色创新能力指数;东北地区则呈现出下降态势,与全国包容性绿色创新能力指数逐渐拉大距离。

(二)包容性绿色创新能力的地区差异

我国包容性绿色创新能力差异比较明显。由图2分析可知,2008-2012年全国锡尓指数曲线呈下降态势,从0.2355下降至0.2148,在2013年后有一定的波动,先是回升到0.2356,随后在2014年呈现下降的态势。这说明了我国包容性绿色创新能力在整体上呈现收敛趋势。

图2 2008-2014年全国包容性绿色创新能力差异的变动趋势Fig.2 The change of inclusive green innovation difference in China from 2008 to 2014

我国包容性绿色创新能力差异较大的原因在于东部地区与西部地区内部的省际差异较大。由表2可知,2008-2014年东部地区内部省际差异的锡尔指数在四大区域中最大,对我国包容性绿色创新能力差异贡献最大,均在35%以上,其他三个区域均较小;西部地区的省际差异有逐年扩大的趋势;中部地区与东北地区内部省际差异一直较小,省际之间的包容性绿色创新能力比较均衡;四大地带间差异对我国包容性绿色创新能力差异贡献率在50%左右浮动。

表2 我国包容性绿色创新能力的地区差异

(三)包容性绿色创新能力空间总体特征

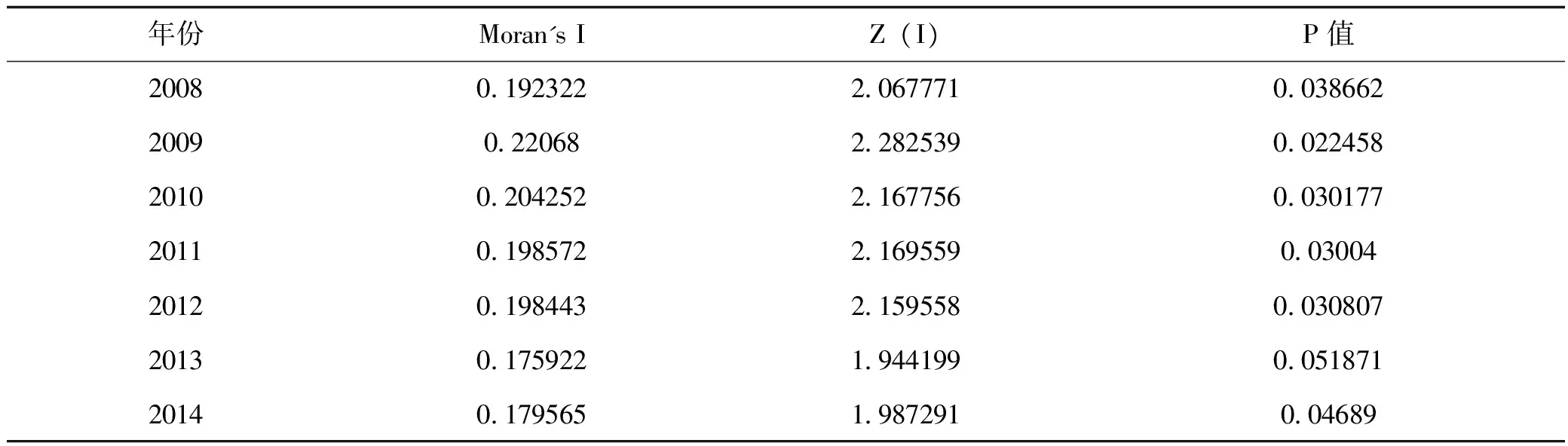

运用ArcGIS10.2软件计算2008-2014年我国包容性绿色创新能力的GlobalMoran'sI值、Z(I)及其P值(表3)。

表3 我国2008-2014年包容性绿色创新能力的Global Moran’s I 估计值

由表3可知,2008-2014年,在5%的显著水平下,GlobalMoran'sI估计值均显著为正,2008年GlobalMoran'sI为0.1923,随后在2009年达到近年来的最高水平0.2207。2009-2014年期间,GlobalMoran'sI呈现下降的趋势,在 2014年落至0.1796。这表明2009年以来,我国包容性绿色创新能力表现出较强的空间关联性,但空间依赖性的强度下降。

(四)包容性绿色创新能力冷、热点区域演化

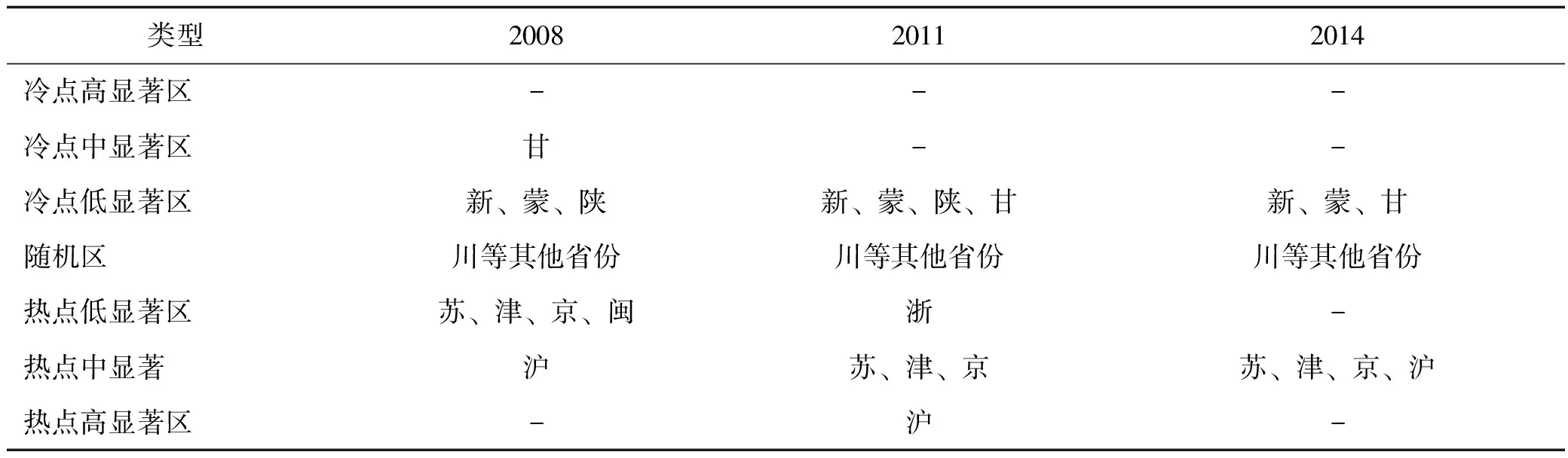

利用ArcGIS10. 2计算相应3个年份的Getis-OrdGi*,并用Jenks自然断点法将Gi*值分为7类。选取2008、2011、2014年三个时间点的包容性绿色创新能力空间格局热点演化情况,进而反映其冷、热点区域演化特征(表4)。

表4 我国包容性绿色创新能力空间格局热点演化情况

由表4可知,全国包容性绿色创新能力的空间演化具有如下特征:(1)从热点区的分布来看,2008年热点区域集中于三个直辖市、江苏省和福建省。上海市形成了热点中显著区,而其他地区则形成了热点低显著区。2011年,上海市进一步演化为热点高显著区,而随着以福建省为中心的热点低显著区的消失,经济热点区往北移动,在浙江省形成热点低显著区,在京、津、苏形成热点中显著区。2014年,京、津、苏、沪形成了热点中显著区,说明长三角及京津冀地区在包容性绿色创新能力上引领着其他地区。(2)从冷点区的分布来看,全国的西北地区形成了较为稳定的冷点区。特别要注意,甘肃从冷点中显著区(2008)演化为冷点低显著区(2014),从侧面反映了西北部地区的包容性绿色创新能力也在提升之中。

三、结论和建议

选取2008-2014 年中国30个省(市、区)为研究区域,并将其分为东、中、西、东北四大地带,然后利用各个地区的相关数据,运用熵值法、锡尓指数、空间自相关分析等方法,尝试建立包容性绿色创新能力指标评价体系,并探究其时空格局演化。研究表明:首先,我国包容性绿色创新能力指数经历了先下降、后上升的阶段。从区域上看,包容性绿色创新能力指数在东、中、西、东北地带间存在一定的差异(东部>中部>东北>西部)。其次,我国包容性绿色创新能力差异锡尓指数曲线呈现下降态势。东部地区与西部地区内部的省际差异对总体差异影响大,而中部、东北地区影响较小。四大地区间差异对我国包容性绿色创新能力差异贡献率显著。最后,我国包容性绿色创新能力表现出较强的全局空间关联性,但空间依赖性不断减弱。热点区由京、津、沪、苏、闽结构逐渐演变为京津、沪苏并立的两核增长极结构;西北地区形成了较为稳定的冷点区。

基于以上分析,提出提升我国包容性绿色创新能力的若干建议:首先,包容性绿色创新能力依靠于研发人员、研发经费等基本创新要素的投入。目前西部、东北地区的基本创新要素投入明显不足,这很大程度上也制约着这些地区的创新能力水平。其次,提升我国省域包容性绿色创新能力要注重综合生态、资源、经济、社会的综合协调发展。只有走可持续性创新之路,才有实现省域创新能力的进一步突破。最后,省域创新能力的发展要重视创新资源的共享。当下,我国创新资源集中于长三角地区、京津冀地区,促进创新资源在区域之间的合理配置有助于从整体上提升我国省域包容性绿色创新竞争力。

[1]曹勇,秦以旭.中国区域创新能力差异变动实证分析[J].中国人口资源与环境,2012,22(3):164-169.

[2]邓向荣,周密,李伟.我国科技创新极化度指数的构造及区域比较[J].财经研究,2007,33(6):67-76.

[3]刘丙泉,潘鹏杰,李雷鸣.我国区域技术创新能力发展评价与差距测度[J].科技进步与对策,2011,28(8):124-128.

[4]玄兆辉,吕永波,罗亚非.区域科技综合实力评价研究[J].中国科技论坛,2012(10):31-37.

[5]王华东,鲍全盛,曹利星.资源、环境与区域可持续发展研究[J].中国人口资源与环境,1995(2):18-21.

[6]刘国新,李明充,王治.中国科技竞争力的国际比较及对策[J].科技与管理,2002(3):1-4.

(责任编辑:杨成平)

Temporal and Spatial Pattern Evolution of Inclusive Green Innovation Capability in China

YOU Yu-dong, ZHANG Gui-ping

(School of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou 350007,China)

This paper selects the relevant data of China’s 30 provinces (cities, districts) from 2008 to 2014, uses entropy method, Theil index, and spatial autocorrelation method to establish inclusive green innovation capacity evaluation system, and explore its temporal-spatial distribution pattern evolution. The research shows that China’s inclusive green innovation capacity index has experienced from a fall stage to a rise one, Theil index curve shows a downward trend, regional difference contributes significantly to its differences, China’s inclusive green innovation capability has strong global spatial correlation, but its spatial dependence is decreased.

inclusive economy; green economy; regional innovation; Theil index; spatial autocorrelation analysis

2017-05-19

游宇东(1991-),男,福建莆田人,硕士研究生。研究方向:城市创新与区域发展。 张贵平(1990-),女,湖南邵阳人,硕士研究生。研究方向:区域金融。

F207

A

2096-3300(2017)04-0029-06