山野与天地之气

——王尘无:早期电影史上的天才评论家(下)

2017-09-03丁亚平

文|丁亚平

山野与天地之气——王尘无:早期电影史上的天才评论家(下)

文|丁亚平

电影的批评要怎样才更具可能

20世纪30年代初期的国产电影创作达到高潮,相继摄制了《狂流》《铁板红泪录》《春蚕》等影片,左翼文艺和电影小组开展了剧本创作、影片评论、输送新人、编辑刊物、介绍苏联电影等活动,对明星、艺华、联华等公司的电影生产发生了较为重要的影响。郑正秋当年感慨:靠着进步批评家的努力,便造成了新的环境的需要,这种力量,“好比是新思潮里伸出一只时代的大手掌, 把向后转的中国电影抓回头, 再推向前去”。

1933年被视为“电影年”。其时,《明星月报》(汤修梅编)、《联华画报》(唐瑜编)影响力较大,而“天一”(上海天一电影公司)的高天栖、高季琳(即柯灵),艺华影业公司的龚之方,都担任着电影公司的宣传主任职务。与此同时,石凌鹤任《申报》的《电影副刊》编辑,王尘无则实际负责着《晨报》的《每日电影》的编辑事务。他当然不是仅仅参与编辑工作,写的文章也相当之多,有段时间王尘无看上去要掌握整个上海影坛的话语权了。想来他那时是忙碌、充实而幸福的。当然,他有自己的原则,有人甚至说,他的电影批评“只为真理说话”,握在他手中的笔,清廉公正,刚直不阿,绝不循私情,拉关系。对于一部影片,他也绝不笼而统之地予以肯定或否定,总是实事求是、客观地进行剖析。

王尘无的创作力旺盛,仅仅几年时间,他便写下了48篇电影评论、12篇电影论文、59篇电影杂文。于伶在《回忆“剧联”话影评》中感慨:

在许多影评人中以尘无在广大观众和读者中间的声誉与威信为最高,每当影片上映时,有些青年观众会说:等读到尘无的影评文章,看他说好说坏,再决定去看哪一部影片好。

这个来自海门三厂镇鹤丰村的青年知识分子,并未意识到批评不过是一个既无止境又无形状的精神的塔楼和精雕细刻的窗格。他在新理论追求和精神的支撑下,对当时的导演和电影创作较为关注与支持。他曾自言:“据说有一个‘朋友’早就准备骂我了,所以迟迟不发动者,因为友军没有约定,‘单枪匹马’(自然不是傻瓜了)不大‘那个’。其实要骂倒尘无,实在是文字的浪费,因为尘无始终没有站起来过。就‘骂’,也不过在身上多压一块石头罢了。‘为了人类的未来’‘为了中国电影的进步’这两个口号,自始至终,是我所膺伏的,自然有人说我是‘投机’,但我到底投什么机呢?能够‘登龙’到底机吗,已经尽给人们投尽了,我还是老老实实的‘躺着’吧。自然毕竟要骂,也不要紧。尘无是可以作一下牺牲的,只要得到益处的是‘朋友’。”由于他的努力,他在当时电影批评领域的权威性和公信力得到不断的确立。

1905—1930年的中国无声电影时期,上海各电影制片公司大约共摄制了700多部影片。而1931年到1937年间,无声电影300余部,有声电影仅有107部。王尘无对此既不失语和缺位,又不作简单的友情褒扬。他积极参加研讨会、座谈会,发表文章,摆事实,讲逻辑,言之有据,成为切实的鼓吹、评论者与宣传者。

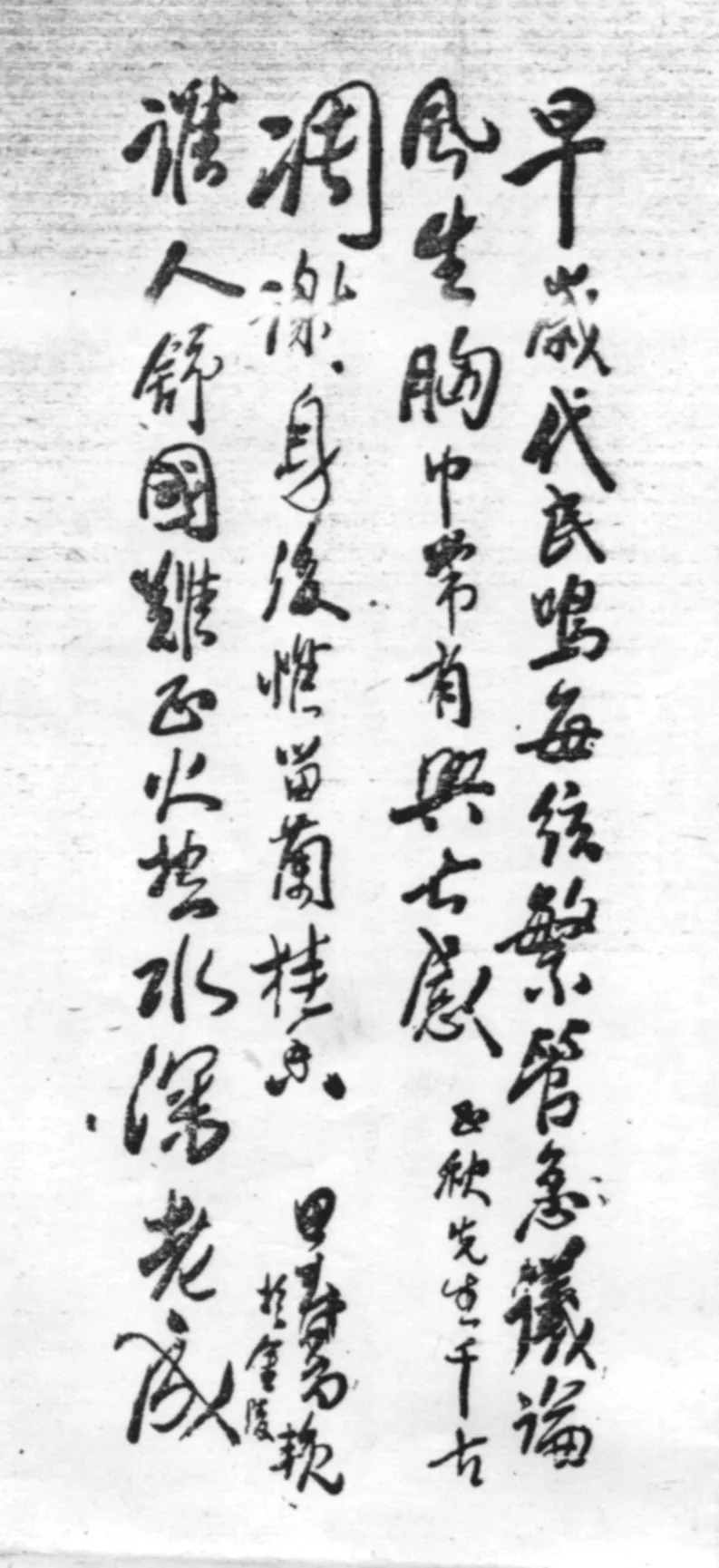

上海新闻界联名发表的《敬告上海电影界》

1933年6月18日,王尘无与夏衍、郑伯奇、阿英、洪深、沈西苓、柯灵、陈鲤庭、鲁思等十五位电影人,在《晨报·每日电影》联名发表了《我们的陈述,今后的批判》一文,其中表示对影片的思想内容,要“如其有毒害的,揭发它;如其有良好教育的,宣扬它;社会的背景,摄制的目的,解剖它”。在艺术上,要指出它的技术上的好处与坏处,不仅要说出“什么”, 而且要说出“为什么”,并“给以分析的详密的研究”。

王尘无对蔡楚生的影片《都会的早晨》与《迷途的羔羊》等,都有精到的评论。蔡楚生后来在《哀尘无》一文中,对王尘无“悄然离开人世,离开危难的祖国,离开他曾指导过、而现在也还在苦斗的我们”,表达了“失去一个战友的悲哀”。他回忆:“正为所谓‘转变’ 的第一部作品《都会的早晨》问世的时候,他(王尘无)以非常兴奋的态度,给我以很多的指示和鼓励。而在这以后的作品,他也没有一部不给我以很多的指示和鼓励。统计他为我的作品所写的批评文字,最少就有数万言。对这样的一位诤友,他的逝去,我真不知要对他致我如何的哀悼才好!”文章写得很有感情,他还说王尘无是“一手奠定中国电影进步的批评者”;说自己欣赏王尘无的散文和旧体诗;认为王尘无的“清才绝世”可以与苏曼殊相比。

王尘无还曾先后对孙瑜、费穆、吴永刚、沈西苓、郑正秋、张石川等人制作的影片作过评论。其中,对费穆影片《狼山喋血记》的评论中写道:“与其说是一篇小说,一首诗,不如说是一篇散文,在故事和结构方面,都不相同于所谓‘戏剧性’丰富的作品,但是这张影片的内容是刚劲的,而费穆先生的手法却是‘清丽’。我以为这美,是需要苍劲和奇伟;明秀的水,清远的山。”

1935年,郑正秋去世,王尘无在《悼郑正秋先生》中写道:“正秋先生之死为中国电影界一个损失,是不容怀疑的。”一方面,他赞扬:“自从有了中国电影到现在,没有一个导演,能够奋起观众像正秋先生那么多,这一点,自然有多几点理由可说,但是正秋先生的了解中国观众的心理,是事实。为了电影的效果,为了中国电影的夺取,新的导演们是应该向正秋先生的遗作批评地学习。”同时,他批评郑正秋先生的主张的不坚定,“几乎到了可惊的程度”。郑正秋参加电影界的各种组织活动,每一次都有长篇的演讲,“每一次演讲,都是最适合最迎投着那一个集会的分子和旨趣的,这或则正是正秋的老练与聪明,但做一个艺术家是不应该的”。此后,他还曾比较过张石川与郑正秋:“张石川先生的导演,本来和故郑正秋同样以‘叙述明隙’为主的,但是张君不如正秋的地方有一点,就是他没有正秋的感情,因此也就抓不起观众的感情。”他对于郑正秋的论定,以及对其作品的艺术价值和思想价值的讨论,不论准确与否,确是直接而明确的。

田汉为追悼郑正秋逝世所写的挽联

对于阮玲玉的去世,王尘无一连写了多篇文章,他认为畸形的社会是谋杀阮玲玉的真凶:

当然阮玲玉的自杀,自有她的可死之道的。谁真个活得不耐烦了呢!而她的自杀的主因,无论如何是畸形的社会促成的,于是像我那样并不了解并不同情的人就开始骂社会了。本来社会是不会开口的,骂骂大概不要紧;而事情竟有出我意料之外,有几个畸形社会的英雄们却挺身而出了——抱不平。社会是哑巴,他们这样的叫着,但是他们一时又找不出适当的凶手来,于是就在阮玲玉的习惯中甚至一件极偶然的事件中,指定阮玲玉自杀的原因,而轻轻把责任放在阮玲玉演悲剧的人头上。

对此,王尘无表达了自己独特的见解:“阮玲玉和艾霞同样是资本主义社会的女性,但是她们之间是有着差别的。”(《悼阮玲玉先生》)艾霞想突破资本主义社会而不得,所以自杀;而阮玲玉则是想安享资本主义(的自由)而不得,所以自杀。“所以关于阮玲玉女士的自杀,彻头彻尾是封建残余促成的,封建残余的代表者当然是黄色记者、张达民、唐季珊以及阮玲玉自身中所包有的观念!”(《悼阮“舆论”》)

王尘无一度对电影批评的混乱颇有感慨。他说,我们知道目前的电影批评是很可悲观的。一批“连常识也不够的东西(我实在无以名之)”也举起了电影批评的大旗。同时,什么叫做“意识”还不知道,也袭用着科学家的艺术论者的方式,至于机械地学了几句社会科学的术语便自以为电影批评家了。在这种情状之下,要建立中国电影的批评的标准,实在不是容易的事情。他还有感于资本对电影批评的左右,也就是“红包”批评或变相的营销。电影批评者的被收买,专门替某公司写宣传稿,“甚至十分要不得的影片,某君也用尽方法,通过一切路线而把宣传文字发表出来”,这种行为,是不可容忍的,“是直接背叛了大家”。

“若批评不自由,则赞美无意义。”1784年《费加罗的婚礼》在法国首演,剧作家博马舍的这句话从此传遍世界,成为批评与创作的箴言。这样的话同样适用于对王尘无的回望与理解。他的影评,没有成为温吞水,相反,他“谈意识”,谈电影的“坚实”,谈“批评家的批评”和作家的关系,重视思考研究,努力作冷静的评判。他并不圆滑世故,说套话,说胡话。他因期望于创作者深,所以责之于创作者切。桑弧在《〈浮世杂拾〉校印后记》中说:

尘无的慷慨激昂是称雄于侪辈的,有他在一起,大家的感情总能得到尽量的发泄。他发语尖刻,批评人事,常常不留余地,这固然不脱“书生结习”,而且也不符“圣人”所昭示的中庸的教条,但在朋友中间,他的偏激的言谈却能逗起一种情绪的反拨的快感。人是大抵赋有一种顾忌的习性的。某些话语,某种讥讽,为了说出来有伤“温柔敦厚之旨”,便隐忍在肚里,尘无却不管这些,有话便干脆说了出来,常能搔着别人的痒处,因此他不免于得到一个“薄”字的批评。但这样批评他的人,是也有时咀嚼着他的“薄”而发为会心的微笑的。

在具体的批评中,王尘无并不总是用抽象的概念演绎和繁琐的逻辑论证,而是把严谨的历史结论用通俗清新、富有哲理的语言娓娓道来。

王尘无在《夜记之什》中曾说:“批评也是创作。”批评家与作家应该互相教育,互相联系。批评“不但在内容上不能限止于作品所给予的东西中,而要把作品的形象为基础造出结论,加以普遍化,就是形式上也应该力使清新有力。”他的电影批评,犀利透彻,态度鲜明,对重大电影理论问题和热点影片创作,不愿喑哑失语,更不愿模棱两可。后来有人曾描述他写影评文章才思敏捷,倚马可待,说他眼光锐利,笔下得很快,一旦腹稿已成, 即奋笔疾书,简洁明快,一气呵成。写完之后,润饰一遍,此时再点上标点符号。

批评家之死

现如今,与他的海门先贤张謇所受到的关注热度相比,公众对王尘无的属意,则略显暗淡了些。

借用闻一多的话,也许可以代表这位杰出批评家的一生及其最后想表达的心声:“生为艰难时代的诗人,第一步先要作个时代的鼓手,第二步才是作拨弄丝弦的琴师。”

夏衍曾写有如下文字,怀念王尘无:

尘无的名字也许不为多数人所知道,但是,假使我们承认中国电影艺术这几年来有了一些前进的话.那大部分的功绩应该归属于这位默默地工作、默默地死去的青年斗士。他一手创立和奠定了中国的进步电影批评,他指示了中国电影艺术的路,他的笔震慑了一切软性电影论者的胆,他发表一篇电影批评在当时电影界是一“事件”。不幸他为他的那枝笔的精悍无畏而经受了许多流氓和软性论者的威胁。他穷到连大饼也买不起,穷到穿着单衣度过冬天。但,他断然地拒绝了一切电影商人广告商人的“招聘”,到上海沦陷为止,他始终是上海电影界的一个一致敬畏的指导,他是一个忠诚的中国共产党党员,他的这种大无畏的精神,是当得起这光辉的称谓的。

1934年年中“软”“硬”电影论争时,王尘无已身体欠佳,可他紧握战斗的笔,写了大量的文章。其中有的文章,已经显示出他当时的身体状态,如《病余随笔——“艺术的快感”与客观的现实》等。抗战爆发,他抱病写作诗文,吟出激昂的诗:“雄剑摩天起国魂,红旗十丈出三原。自是五千年世胄,玄黄龙血荐轩辕。”

1936年1月,由欧阳予倩、蔡楚生等人发起成立上海电影救国会,5月提出“国防电影”的口号,随之“国防电影”问题的讨论掀起热潮。王尘无发表《一个电影批评人的独白》,对国防电影的制片方针和态度提出了自己的意见:“所谓凡是现实主义的影片都是‘国防电影’,这口号既在创作方法上‘左’得挡住了广大作家的来路,同时更在内容方面‘右’到实质上取消‘国防电影’。我们把‘国防电影’规定为现实主义的自然不对,而我们的批评却不能不以‘现实’为根据的,因为我们了解,无论哪种艺术都以反映现实的程度而异其‘价值’的。所以我们把‘国防电影’扩大到包括浪漫的和象征的,也因为目前的‘国防电影’是一个广泛至全民族的联合战线的运动,而不限于进步的一些人。”同年,龚之方和唐瑜一起办了《中国电影日报》,当时王尘无不顾自己身患肺疾,仍然热情为该报撰稿。

王尘无散文集《浮世杂拾》书影,1941年长城书局出版

1936年10月,鲁迅逝世后,王尘无去瞻仰鲁迅遗容。回来的路上,伤逝的悲痛和自己严重的病情,让他一度走不动,在友人搀扶下,暂在路旁歇息。这时的他,诗思汹涌,于是步鲁迅《无题》诗韵,吟成律诗一首,表达自己的情感——

哭鲁迅先生

(即用先生诗韵)

为主为奴此一时,

中原北望乱如丝。

人群久已推光焰,

文阵而今折大旗!

病里颇闻仍执笔,

刀丛扰记独吟诗。

热风野草分明在,

读罢遗篇泪满衣!

1936年秋至1937年夏,王尘无到杭州西湖养病。病中,他曾写过大量散文,在他去世后的1941年,由桑弧、柯灵等朋友帮助整理汇编成《浮世杂拾》出版。

在这本书的序中,柯灵这样谈王尘无的战绩:

尘无是热烈的,他虽然生年不满三十,却也身经战斗,以赤炽的心,卓越的才华,迸发出耀目的火花,甚至被誉为“鬼才”。我不知道读者中间,是不是还有人记得1932年顷中国电影界的转变史,在影坛混沌、评坛衰竭的今日,对于当时电影界如何刻苦奋发、影评界如何争取进步的风光,倘非身历其境,恐怕很难想象了吧?尘无正是当年健斗的一员,批判、辩难、搏击,作为优秀的电影评论家,他持续了四五年不断的工作。其间痛斥刘呐鸥,力击穆时英,尤其是几场锋芒毕露的电影文化拒毒战。——那时刘穆以官家幕客身份登场,一面以“左联喽罗”污言论敌,一面自称为“黄帝儿孙”,慷慨激昂,真是不可一世。——我想,纪念尘无,这些战绩是不可忽略的。

相比较慷慨激昂的批评,更值得注意的是,王尘无的散文传达了他生命中灰色的调子与感性倾向。《浮世杂拾》里装满了他精神的小河边上的细节与场景。他笔下,有小街、荒园、檀香木灰烬,有挑水夫、洗衣女,还有雨后土地的气息;他叹息大舞台远去,察觉自己整个人生的悲喜剧其实都在记忆的小河边上演。对于这本散文集,“理解者赞赏有加,不解者则多加批评”。

几十年后,唐瑜在《风雨苍茫忆故人:二流堂纪事·怀念尘无》一文中写道:“他把黄金年华献给了党的革命文艺事业,而把《浮世杂拾》填补他自称为软弱的内心一角的自留地。”“尘无在《浮世杂拾》中写的寂寞的小街,冷落的荒园,漂泊的旅人,无依的少女,疾病、衰亡,秋风夜雨,夕阳烟柳晚晴天……这种情调不正是此刻各人的心境么!”毕竟这是王尘无真实心影的投寄,因此,这时的文章成为他在矛盾中挣扎的哀词,带点忧郁、凄苦的况味,感情细腻,与他身体欠佳有着直接的关联,将之归为“小资产阶级烙印”则未见妥当。

当年的王尘无,病卧不起之际,怀念故土,在病重的最后日子,他打算回家乡“略事休憩”。

一个雪珠纷飞的黄昏,朋友们于苏州河畔送别王尘无,负责护送他返乡的是他的弟弟王尘笠。面前一条长长的白带似的河水,有风萧萧兮易水寒之感。看着他的背影,刚理过的平头,清新隽逸,活脱一个小鲁迅(好友们平时对他的戏称),还是穿着一双陈嘉庚式帆布胶底鞋。一阵冷风吹来,一串不祥的联想搅乱道别者的思绪,大家看着他上船,看着小轮离岸,悄悄往回走。几双轻微的足音,在寂静的夜空中沙沙作响,各人默默走着,谁也不想说一句话,各人心中翻滚,有人眼眶里含着苦涩的泪(唐瑜:《风雨苍茫忆故人:二流堂纪事·怀念尘无》)。

在生命的最后时刻,王尘无由上海回到了海门。在故乡的阳光照耀下,一切都是透明的。病中的他,白昼渐短,而到了晚上,除了寂静的乡村刮出的风响和农舍中传来女人的叫声,他已很难看到乡间民居同时亮起多彩的灯光了。

1938年5月25日,正是烽火漫天之际,病榻上的王尘无呼喊母亲数声,连吐几口鲜血,与世长辞。

责任编辑/胡仰曦