马一浮:那个被丰子恺评为“书法泰斗”的大胡子

2017-09-03文|王谦

文|王 谦

马一浮:那个被丰子恺评为“书法泰斗”的大胡子

文|王 谦

马一浮名浮,字一佛,后字一浮,号湛翁,别署蠲翁、蠲叟、蠲戏老人,浙江会稽(今浙江绍兴)人。他是现代新儒家的早期代表人物之一,有“儒释哲一代宗师”之称,与梁漱溟、熊十力合称为“现代三圣”或“新儒家三圣”。

马一浮出生于书香门第,自幼学习条件相当优越,加上天资聪颖,读书过目不忘,8岁时开始学诗,9岁已能读《楚辞》等诗古文辞。在他9岁的时候,父亲请来当地一位很有名望的举人给他授课,可是没过多久,这位举人就自动请辞,原因并未多说。马父以为是儿子太过顽劣让老师难以施教,一问之后,方知事情并非如此,而是自家儿子天资聪颖,读书辄通,又善举一反三,进步迅速,人家举人自忖难以胜任老师一职,为不耽误学生的课业,于是执意请辞。

1898年,15岁的马一浮参加绍兴(时称会稽)县试,便名列榜首,被称为“江南怪兽”,同届考友周树人、周作人兄弟皆瞠乎其后。据传,也是那一时期,马一浮在西湖文澜阁青灯古佛之下,费时三载,遍读七万九千卷的《四库全书》,以至于后来写文章、作演讲,他“引证古人的话,无论什么书,都背诵出原文来”,真是折服同侪。关于马一浮读书的能力,李叔同曾对弟子丰子恺说:“马先生是生而知之的。假定有一个人,生出来就读书,而且每天读两本,而且读了就会背诵,读到马先生的年纪,所读的书也不及马先生之多。”

也许应了那句老话,上天如要最终成全一个人,总会先苦其心志、使其动心忍性,马一浮的神童之路也非一顺百顺,除了与“少年得志”四字作伴,他还过早地笼罩于“悲情”命运中。11岁时,母亲去世;19岁时,父亲去世。父母生前的影响可谓贯穿马一浮一生。母亲何定珠出身世家,精通诗书,严格教子,有一次看到马一浮拿着铜钱玩耍,当即严厉制止,告诉他这不是世家子弟做派。

见过马一浮照片的人,都会对他的一把大胡子有印象。他开始蓄须始于清朝末年。当时,中国将一批珍贵文物运往英国展览,代表团成员皆不谙外文,学识渊博又精通拉丁文与英语的马一浮被特聘为顾问。不料在伦敦展览会上,英国人看他年轻,竟直接喊他“boy”。这事搁别人身上,顶多是耳边风,但马一浮认为是大耻辱,于是愤而蓄须,直至终老。说起蓄须,在民国初期文人中一度成为风气,涌现出好几位著名的大胡子。当时有个小故事,是说一个小女孩好奇地问某位大胡子:“您晚上睡觉时,是把胡子放在被子里面还是被子外面?”大胡子从未注意过这一点,答不上来,结果当晚睡觉时把胡子不管放在被子外面还是里面都不自然,一夜失眠。有人将它植入于右任轶事,有人植入张大千轶事,也有人安到了马一浮头上。

马一浮绝非只知“子曰”“诗云”的迂腐儒生,在那个时代,他是沐浴欧风美雨、学贯中西的博学者之一。21岁留美,精通英、法、德、日、拉丁诸种文字,并翻译了不少西方社会科学与文学作品。有史家考证,马一浮是最先将马克思的《资本论》传入中国之人。

1903年,马一浮遭遇失怙丧妻双痛,远游国外,先美国,后欧洲。此前他了解到马克思著有一部《资本论》,但国内无法见到。到美国后,他患了重感冒,一天带病去逛约翰书店,竟买到了马克思《资本论》的英译版。他大喜过望,在日记中写道:“昨日,吃种种之药,吃一块之面包,吃半杯之饭,都不觉好恶。晚来,脸痛略减,早起,又甚,奇哉!下午,得英译本马格士《资本论》一册。此书求之半年矣,今始得之,大快!大快!胜服仙药十剂!余病若失矣!”回国前,他又另买一部德文版《资本论》,后来将英文版赠送好友谢无量,德文版送给上海“国学扶轮社”收藏,并建议翻译出版。因此,马一浮是原版《资本论》传入国内的“第一人”。

数十载皓首读书、著述,马一浮主要用心在于儒、释、道典籍方面。他曾自言:“我不会做官,只会读书。”他对官僚、军阀、政客极其厌恶。一次,驻守杭州的“东南五省联军统帅”孙传芳慕名来访,马一浮不肯接见。家人畏于孙统帅权势,问:“是否可以告诉他,您不在家?”马一浮正色道:“告诉他,人在家,就是不见。”他应蔡元培之邀赴北京大学任教,当蒋中正委以官职时,则不应命。新中国成立后,政府委以浙江文史研究馆馆长、中央文史研究馆副馆长、全国政协委员等名衔,则安然接受,大概人生在世,再怎样特立独行,也难免因情势不同而此一时彼一时的不同应对。

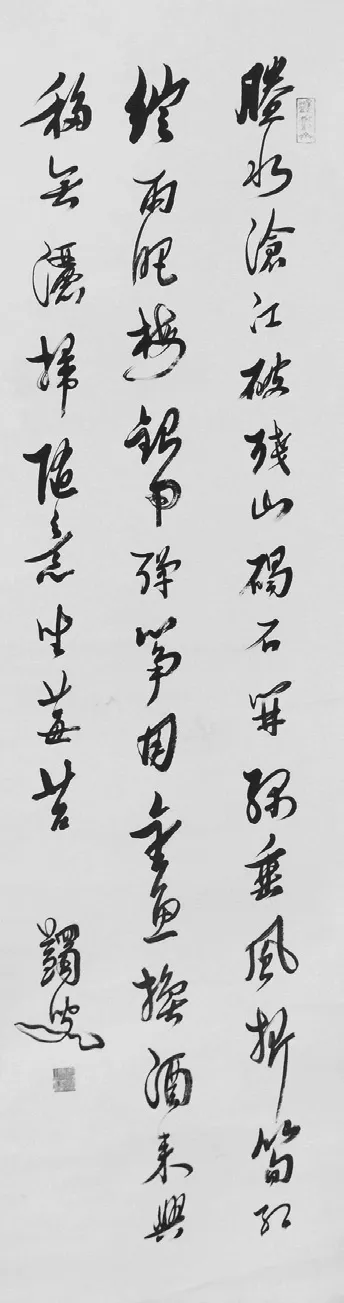

马一浮书法作品

有一段时期,马一浮深得毛泽东青睐,被邀请到中南海吃饭、聊学问。马一浮以一副前人对联赠予毛泽东,内容是:“大海有真能容之量,明月以不常满为心。”

在这一时刻给最高领袖这样的文谏,其用心可昭日月,也可见此老所寄予的厚望。复旦大学教授陈子展(1898—1990)的治学原则是“不京、不海、不江湖”。1949年,党代表登门拜访,请他出山,陈先生没有应允,理由是:“共产党困难时,我理应出力相助,现在共产党情况转好了,愿意帮忙的人多的是,我也就不凑这个热闹了。”到1957年,陈先生被打成“右派”,开始蓄起长胡子。他当时住在上海市中心,在苏州河南岸,复旦地处市郊东北,在苏州河北岸,他发誓,不给他平反他就不刮胡子不过河。文人的表现虽有不同,或狷介或恳切,要皆不失其学者纯正之心。

1967年,一群红卫兵闯进马一浮家“破四旧”,将他多年藏书和手稿抄出焚毁,又将值钱物件搜罗一空。金钱不足惜,眼看一应文具也被席卷而去,老人恳求“革命小将”给他留下一方砚台可藉以写字,却被对方赏以耳光。红卫兵走后,家中一片狼藉,马一浮惶然壁立,摇头连叹:“斯文扫地,斯文扫地!”这时的马一浮已是84岁的老人。

这样的斯文扫地,在老人此前80多年春秋里未曾有过,即便是在战乱岁月。在抄家连一方砚台都不给留下的那一刻,肉体被打的疼痛其实远不及心灵的痛苦与精神的绝望。他一定不会忘记1939年的一段经历。那时,日本对四川乐山大轰炸,走在街头放眼看去,遍地狼藉。但仅一个月后,马一浮便在乐山乌尤寺选址,开办“复性书院”。每次开讲前,他都命人将讲台扫除清洁,再将新采鲜花置于瓶内,放在讲桌上。讲课开始,学生们齐立,行谒圣礼,再由师生向先师位北面三鞠躬。随后,马一浮焚香沐浴,斋庄盛服,升座开讲。当年亲见者回忆说:“此逢乱世,礼崩乐坏,人心不古,这多行一礼,多讲一课,便为这天地间多留了一粒种子。”

在被革命小将抄家数月后,马一浮胃出血,不治辞世。临终时作诗云:“乘化吾安适,虚空任所之。形神随聚散,视听总希夷。沤灭全归海,花开正满枝。临崖挥手罢,落日下崦嵫。”此种心境与告别人世的情致,真与弘一大师“悲欣交集”四字同调。“临崖挥手罢,落日下崦嵫”两句,有学者解读为:“一个儒者以这种方式,宣告了他和他捍卫的儒学如落日一般的结局。”

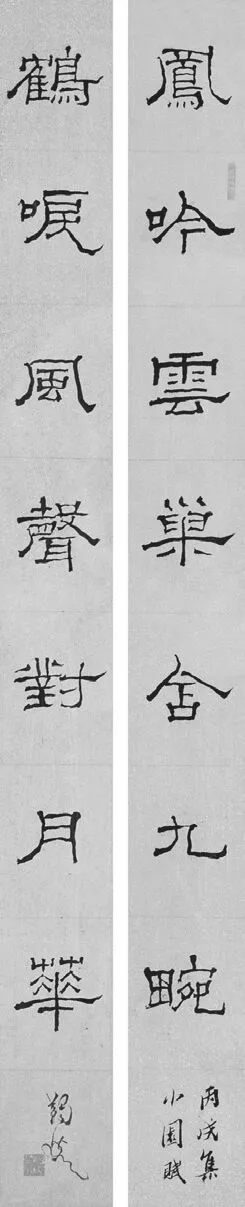

马一浮书法作品

人生如此落幕。

马一浮身后,留下丰厚的学术研究著作,以及被同辈与后人十分看重的书法珍品。他的书法展现给世人一种与专业书法家相比,味道尤长、蕴涵尤深的隽永风致。

马一浮早年居于杭州延安巷,研究佛学之余,很多精力都花在书法上面。所居处堪称陋室,但四壁之间满糊碑帖,宾客来访,如入碑帖走廊之间。尽管用功如此之勤,但作为当世大儒,他是将书法作为与读书人修养同步进步、相融并生的一种助益,绝无意于做专业书家。他曾论书法之益,说道:“可消粗犷之气,助变化之功。吾书造诣,亦知古人规矩法度而已。每观碑帖,便觉意味深长,与程子读《论语》之说相似。”尽管并不将书法作为主打目标,但对书法一道,他又用功到了相当精致的地步:“说理须是无一句无来历,作诗须是无一字无来历,学书须是无一笔无来历,方能入雅。大抵多识古法,取精用弘,自具变化,非定依傍古人,自然与古人合辙。当其得意,亦在笔墨之外。非资神悟,亦难语此。”

在书学理论上,马一浮主张精、气、神并重。他反对学《石门颂》“但务瘦硬”不求气韵,也不赞同临学魏碑“徒为剑拔弩张之势”。其书法创作也正体现出理论的主张,长期师法二王,而能“脱尽软弱妩媚之气”,盖以北碑的苍厚意味融入其中矣。对于文史、佛学,他精于考证,对书法却无太多考证兴趣,比如他在题跋中写道:“西周法物文字最多者,以《毛公鼎》及《散氏盘》为首。阮氏据钱竹汀说定为盘审铭文,末字应为‘鬻’。今依李梅盦藏拓本临写一通,但赏其字画之奇丽,未暇事考证也。”

马一浮书法宗法唐代褚遂良,自成一家,诸体兼擅,碑帖兼取,尚古又能脱古,又吸收章草、汉隶营养,行草作品运笔峭利,布局疏朗,一派高古气格,有论者评其书风“外遒内蕴”。丰子恺在《陋巷》一文中将马一浮比作颜真卿,推崇其为“中国书法界之泰斗”。

在李一先生看来,马一浮于书无体不工,尤擅章草、汉隶,“然仅视为问学余事,用销粗犷之气、助变化之功而已”,若细究其笔法风貌的形成,“恒以行草应世,夺胎沈寐叟,而矫之以帖笔,清穆古澹,老健萧疏,别具书卷气”。至于马书“体态微斜,取势内敛,稍见局蹙之状”,不过白璧微瑕。诚为至言。

责任编辑/胡仰曦