论上古韵部元音与入声韵尾的清浊

——对郑张尚芳先生“韵部元音”以及“入声韵尾清浊”问题的商榷

2017-08-16李鹃娟

李鹃娟

(辅仁大学 中国文学系,台湾 新北 24201)

论上古韵部元音与入声韵尾的清浊

——对郑张尚芳先生“韵部元音”以及“入声韵尾清浊”问题的商榷

李鹃娟

(辅仁大学 中国文学系,台湾 新北 24201)

郑张尚芳先生《谨答陈新雄先生对“诗经的古音学价值”的述评》一文,引起两岸学者对于上古音韵现象诸多讨论,尤以复辅音声母、韵部元音以及入声韵尾三个问题,最为学者所关注。有关复辅音声母部分,李添富先生以为过度强调复辅音声母,并取以建构古音声纽系统,有其危殆;本文则踵继李先生之研究,就韵部元音之拟定与演化关系、入声韵尾清浊性质问题,做更进一步之探讨。深入研析之余,本文以为郑张先生不论在韵母元音之拟定,或入声韵尾之性质探讨,虽然都经双重考察,但下定结论时,或有其主观考虑,因而容有讨论空间。譬如宽式音标符号是否足以呈现字音原貌,因节缩、省略造成之混同问题,亦可再作斟酌;又如在阴阳入三分、入声韵尾不论清浊都属同一音位情况下,有关入声韵尾之拟定,究竟应当遵循趋简模式定为清音,抑或坚持方言调查结果与声母同步取为浊音,也都值得再作深入探究。

韵部;等呼;合韵;入声;清浊;七音递转

一、前言

郑张尚芳先生在《谨答陈新雄先生对“诗经的古音学价值”的述评》一文中[1]130-132,就陈新雄先生对其所著《诗经的古音学价值》之述评[2]11-14,提出(一)韵部元音问题;(二)幽觉元音三分;(三)关于入声尾的清浊;(四)有复辅音的音节;(五)关于 s-头复辅音;(六)合音下字等六个回应。郑张先生对陈先生的回应,又一次引起学者热烈的讨论与关切。大抵而言,郑张先生的六个回应,可以归纳为复辅音声母、韵部元音与入声韵尾三个部分。

有关复辅音的问题,虽然学者论述颇为丰硕,却一直未有明确一致的说法,本师李添富先生《〈从说文〉重文考求上古复辅音的省思》一文①参见《添富论学集》第145-164页,以为复辅音声母应该只是某种变化的过渡现象而已,过度强烈主张复辅音声母的存在,并取之以为建构古音声纽系统,其实有其危殆。[6]163李先生的论述,除了对复辅音问题提出个人看法之外,更可以说是站在陈门弟子的角度上,对郑张先生的回应,再度做出回应。

后学不敏,深知郑张先生回应的三个议题,皆属上古音韵研究之重要课题,故为学者所关注。复辅音问题李先生已经作出回应,故拟从韵部元音的拟定与演化关系、入声韵尾清浊性质等问题,做更进一步之探究,一来期能据以深化个人古音研究之学习成果,再者盼能藉此聊表对郑张先生以及陈新雄先生在古音研究上之创见与贡献的崇敬之意。

二、韵部元音问题

郑张先生在讨论上古韵部元音问题时,明确的指出他所谓的上古韵部,指的是《诗经》的押韵系统,而且这个押韵系统跟音系分析里的元音、韵母系统不同,他说:

我的上古韵部就最取的王力先生三十韵部,除改“冬”为“终”外,部名也都一样。这韵部指的是诗经的押韵系统。但押韵系统要宽粗一些,跟音系分析里的元音、韵母系统不是一回事,像今北京话en、in、un、yun押韵,同为“人辰辙”;eng、ing、ɔng、iong可押韵,同为“中东辙”,但是元音不同,韵母也不同。

又云:

王力先生在《上古韵母系统研究》里,即曾说过:“上古韵部系统与上古韵母系统不能混为一谈,凡韵母相近者就能押韵。我们不能说,凡是押韵的字,其韵母必完全相同,或其主要元音相同。”所以我把三十韵部按元音结合关系分为五十八韵类。注意我分的是韵类(相对于韵部也可称“分部”或“小部”),我并没有分五十八韵部。

又云:

不同韵类在诗经里尽可依韵部押韵,而韵母及元音却不必相同。谁也不能因为“升、东、星”元音不同而反对他们现代可以押韵吧。所以按同样道理,也不需要在诗经寻找同部不同韵类间押韵的分界线。[1]130-132

郑张先生的主张,虽然表面上看来是毫无疑问的,其实却容有再行商榷的余地。首先,他说现代北京话中﹝en、in、un、yun﹞同属“人辰辙”而可以押韵,但他们的元音不同、韵母也不同。[1]130传统押韵观念告诉我们,押韵是从主要元音开始计算的,因此单元音的押韵最明确也最“自由”,“只要”两个音素完全相同就可押韵;上升复元音的押韵和单元音一样,只要主要元音相同就可以押韵,不必计较他的介音是 i 是u 还是y;下降复元音与声随韵母的押韵条件就比较严谨了,除了主要元音必须相同,韵尾也必须一样才能押韵,由于受到主要元音与韵尾都必须相同的双重限制,因此他们的押韵就相对的比较不“自由”了;至于三合元音,因为从音理上必须分析成为介音加下降复元音或声随韵母的结合形式,所以他的押韵限制与自由程度和下降复元音以及声随韵母相同。如果从传统押韵观念的角度来看﹝en、in、un、yun﹞的押韵情形,确实会有元音不同、韵母也不同的错觉,但是如果我们从音标符号的标注原则与技巧上来看待这四个音节,可能就会有不同的主张了。

就语音变化与音位学理论而言,郑张先生“人辰辙”的﹝en﹞音,其实是﹝ən﹞的主要元音舌位后向同化造成的变读情形,因此在讨论它的语音变化相关理论时,应该回到原有的音值﹝ən﹞。从开口呼的﹝ən﹞音上,我们可以很容易的掌握“人辰辙”的音读是一个以﹝ə﹞为主要元音的舌尖鼻声随韵母,他的四呼应该是:

开口呼 -ən

齐齿呼 -iən

合口呼 -uən

撮口呼 -yən或-iuən

只是当我们以一般习用的宽式符号来标注他们时,便会成为:

开口呼 -ən (王力先生读作 –en)

齐齿呼 -in (王力先生读作 –in)

合口呼 -un或-uən (王力先生读作 –un)

撮口呼 -yn或-iun (王力先生读作 –yun)

从构拟的音读上看来,他们的主要元音以及韵母,确实是就变成不相同了。同样的道理,“中东辙”的音读,应该是个以﹝ə﹞为主要元音的舌根鼻声随韵母,他的四呼应该是:

开口呼 -əŋ

齐齿呼 -iəŋ

合口呼 -uəŋ

撮口呼 -yəŋ或-iuəŋ

当我们用宽式符号来标注他们的时候,便成为:

开口呼 -əŋ (王力先生读作 –eng)

齐齿呼 –iŋ (王力先生读作 –ing)

合口呼 -uŋ或-uəŋ (王力先生读作 –ɔng)

撮口呼 -yuŋ或-iuŋ (王力先生读作 –iong)

乍看之下,似乎他们的主要元音跟韵母也都变作不同了。一样的情形,“升东星”这三个字的音读,当然也会有这种由原本韵腹韵尾全同,变作不同的情形:

升 -əŋ → -əŋ (王力先生读作 –eng)

东 -uəŋ → -uŋ (王力先生读作 –ɔng)

星 -iəŋ → -iŋ (王力先生读作 –ing)

就诗词歌赋等韵文可以吟唱的角度而言,为了达到余音绕梁或感情宣泄的效果,拉长韵字音程的拖腔技巧,应是经常被使用的,由于拖腔的缘故,带有塞音韵尾属于促声的入声韵字,必须抛弃不能延长的塞音韵尾,变作-i、-u韵尾或开尾的阴声,《中原音韵》的入派三声理论,应该就是站在这样的基础下产生完成的。如果韵字是带有鼻音、元音韵尾或开尾的阳声韵与阴声韵字,则因韵尾拉长的关系,造成只要韵尾相同就可押韵的错觉,甚至只要同属鼻音尾元音收音时,由于同在鼻腔共鸣,不论-m、-n、-ŋ 都有合用同押的可能。久而久之,这种与传统押韵理念不相吻合的见解,获得越来越多学者的支持。而这种与传统押韵理念不相吻合的说法,虽然与郑张先生的理论不尽相同,却可以用来说明郑张先生所以会有如此发明的缘由。

我们都知道,古音学的研究,诚如王力先生所揭橥的,是一段长程的接力赛跑,后世学者的发明或创见,或多或少都受到前辈学者直接或间接的影响与启发。就以《诗经》的押韵现象而言,清儒戴震在他九类二十五部整齐配列的基础上,提出“转而不出其类”、“相配互转”以及“联贯递转”的正转理论①戴震分古韵为九类二十五部,并以“转而不出其类”、“相配互转”、「联贯递转”为“正转”,合用韵部音韵关系较为疏远,亦即标准逾越“正转”者,谓之“旁转”。,我们用一句简明浅显话来说解他们异同,或许可以说:所谓“转而不出其类”,就是由于语音变转之故造成古今异读,某些在《切韵》系韵书里属于不同韵目的韵字,还原成为古音之后,韵母完全相同,可以合用相谐;“相配互转”指的则是不同韵目的相谐韵字,就音韵结构而言,分属阴、阳、入相配的韵目,换言之,他们的主要元音相同,韵尾则属于同部位而且发音方法几乎相同,只是久音与暂音的不同罢了,譬如-m和-p、-n和-t、-ŋ和-k的互异;至于“联贯递转”则指两个韵部的韵尾相同,但他们的主要元音不同,如真-ɐn与元-an、阳-aŋ与耕-ɐŋ、侵-əm与谈-am或质-ɐt与月-at、铎-ak与锡-ɐk、缉-əp与盍-ap之类。[3]188,189

比较郑张先生的“人辰辙”-en、-in、yun,中东辙的-eng、-ing、-ɔng、-iong和升-eng、东-ɔng、星-ing的押韵现象与戴震的“联贯递转”理论之后,我们可以发现两者的理念是相同的,因此,或许我们可以做一个大胆的假定:其实郑张先生所谓的押韵系统,是一个比戴震“联贯递转”条件更为宽泛自由的押韵理念,戴震的“联贯递转”韵尾相同的二部仍有必须是邻近两类的限制与要求,郑张先生则只要求韵尾相同即可押韵,其主要元音如何?是否相近?似乎不作任何要求与规范。江有诰之论古韵通转,以为韵相近可以通押,韵相远则不可通,但虽不可通,却可以借,因而有所谓“借韵”者。[3]136依照郑张先生“人辰辙”与“中东辙”的拟音与合用现象,可以推知他的合韵标准,应该已经超越戴震的“联贯递转”,而是与江有诰“借韵”理论较为相近的合韵论了。

郑张先生在回答陈新雄先生分上古音为五十八韵部,将歌、月、元分成三套的问题时,特别强调他的古韵分部采的是王力先生的三十部理论,只是更进一步的将三十韵部“按照元音结合关系分为五十八韵类”,“不同韵类在《诗经》里尽可能依韵部押韵,而韵母及元音不必相同。”[1]130窃以为郑张先生的说法也还容有可以商榷的地方。就语音分析的角度而言,类聚韵母相同的字而赋予他们一个名称,便叫做韵,或韵目,如东韵、冬韵、寒韵、山韵;将几个韵尾相同,主要元音相近的韵聚在一起,称之为韵摄,如东、冬、钟韵合成通摄,寒、桓、删、山合并成为山摄;至于一个韵中,由于开合、洪细不同,于是我们再依据划分开合洪细的介音分为一类、二类、三类甚至是四类,用现代语音学名称来称呼他们,便是所谓的开口呼、合口呼、齐齿呼和撮口呼。[5]103,104就传统押韵观念而言,押韵取的只是主要元音和韵尾相同的条件而已,因此同一韵目的四呼,如:安﹝an﹞、烟﹝ian﹞、弯﹝uan﹞、渊﹝yan﹞(﹝iuan﹞)或恩﹝ən﹞、因﹝iən﹞(﹝in﹞)、温﹝uən﹞(﹝un﹞)、晕﹝yən﹞(﹝yn﹞或[iun])是可以押韵的。郑张先生依照元音结合关系,将三十部分为五十八韵类,自注说明这五十八韵类也可称作分部或小部,分明所谓的韵类正是传统依照介音开合洪细不同析分的四呼,四呼不同仅止于介音的不同而已,就押韵理念而言,同一韵类的字,介音、主要元音与韵尾都相同,当然可以押韵,同属一韵而不同韵类的字,主要元音与韵尾还是相同,一样可以押韵,因此,郑张先生特别强调他所谓的押韵系统是以韵类的相同与否做为标准,却又加注他们的韵母及元音不必相同,恐有逻辑上的问题。①

然而,就我们对郑张先生的认识以及郑张先生在音韵研究上的地位与成就而言,似乎不应该有这样的错误,因此,或许我们必须将郑张先生押韵系统中的韵类,解释为不必是同一个韵目因介音不同而分别的开、齐、合、撮四类,而是两个不同韵目项下的不同分部,只是这样的说解,不只不能合于古今异部的“古本音”理论,也不能合于异平同入的“古合韵”现象[3]98,甚至连“通韵”、“转韵”的条件都嫌太过谨严,[3]110因此,只有江有诰的“借韵”可言了。[3]136只是戴震将“联贯递转”以外的押韵条件归属于旁转,[3]188江有诰认为“借韵”充其量只能算是不可通、不可转的特殊例外合韵现象,[3]136章太炎先生则将他们列为五转条例之外的“变声”;[3]145对于郑张先生将这种历来学者大多以为属于例外的“变声”当作押韵标准,实在存有疑义而令人难以完全信服。

因此,尽管是上古时期的《诗经》押韵系统,我们仍然觉得还是有其条件限制与要求的,大抵而言,主要元音与韵尾相同应是押韵的基本条件,只是语音变转加上用以标注音读的符号本身有宽严的不同,不能明察于此并作还原,径以经过节缩或宽式符号进行察考,产生错误认知或者造成系统紊乱,恐是无法避免的瑕疵。

三、入声韵尾的清浊

陈新雄先生在讨论郑张先生入声韵尾清浊的问题时曾云:

中国入声向来都以为是收清塞音的-p、-t、-k的韵尾,而今郑张先生乃作浊塞音-b、-d、-g的韵尾。根据的都是同语族语,如藏语等。但汉语却是存在着清浊塞音韵尾,如闽粤方言就是。虽然说汉语也有浊辅音韵尾,如所举丁邦新(1979年)闽南话合音,例如“出去”〔tsʻut kʻi〕-→〔tsʻuli〕,“入去”〔dzip kʻi〕→〔dzibi〕,这只是夹于元音之间被同化而已,不像清塞音韵尾那样成系统。不知为何郑张先生不要闽南语的近,而要藏语等的远。[4]11

郑张尚芳先生回应之曰:

我写过一篇专文《上古入声韵尾的清浊问题》(《语言研究》,1990年)指出拟浊塞尾,原是俞敏先生据藏文、梵汉对音提出的。藏文声母分清浊,可是韵尾却全取浊塞,而今藏语方言也变清了。所以今方言的清浊不足为据,现在的粤闽客方言古全浊声母都已经变清,韵尾自然也跟着变清,没法作证。但郑张调查方言中发现声母保留浊塞,则韵尾也取浊塞的事实,那是广东连山粤语、江西湖口流芳、江桥的赣语,这些方言才是最近的硬证,凡是声母保留浊塞的,入声也是浊塞,跟藏文结构一样。[1]130

历来有关上古汉语韵尾的探讨,对于入声韵尾清浊的争议不多,主要的论辩大抵集中在阴声韵部是否带浊塞音韵尾的议题上。从音韵结构理论角度而言①参见李添富先生《从音韵结构理论古韵分部与发展》收录于《添富论学集》,第97-108页。,既然我们将阳声韵部构拟成-m、-n、-ŋ鼻辅音韵尾,将入声韵部构拟成-p、-t、-k清塞音韵尾,将阴声韵部构拟成收-b、-d、-g浊塞音韵尾,其实是一个不错的作法,因为这样的构拟,不但可以解释阴阳对转,可以解释阳入相配,也可以说明阴入同押的现象,只是这么一来又产生了新的问题。

陈新雄先生认为如果将阴声韵部构拟成收阳塞音韵尾-b、-d、-g,不只造成与入声韵部的-p、-t、-k相差太过细微,也没有办法解释为何入声与去声关系较为密切,却与平声、上声较为疏远的问题,更重要的是这样构拟之后,造成阴声的-b、-d、-g与阳声的-m、-n、-ŋ较为接近,反与入声的-p、-t、-k较为疏远。历来古音学家以入声作为阴声、阳声变转枢纽的说法,便将面临完全被摧毁的局面,[3]394事实上前辈学者所以能够建立“阴声↹入声↹阳声”的变转理论,并非突发奇想,而是依据实际的语言现象以及古书转注、假借和韵文合韵等现象而来的,想要推翻阳入相配的理论,必得先要破除前辈学者所有的论述,以目前我们所能掌握的语音材料以及所能运用的音学理论而言,恐怕要达致这样的目标,是有其困难的。①②陈新雄先生有关韵尾相关论述,参见《古音研究》第383-406页。

王力先生以为如果要把阴声韵部构拟成浊塞音-b、-d、-g韵尾与阳声的-m、-n、-ŋ,入声的-p、-t、-k韵尾相配,虽然在音理上没有太大的问题,但这么一来,汉语里就没有了开音节,就语言本身而言,恐怕也是个不可能存在的现象,因此不做如此的主张。龙宇纯先生在《上古阴声字具辅音韵尾说检讨》一文中,也从音理上认为阴声韵部应是无辅音韵尾的。[3]399雅洪托夫的《上古汉语的韵母系统》一文赞同并补充王力先生有关上古汉语阴声韵部不具非鼻音的浊辅音韵尾,更进一步的提出“我们没有任何直接证据来证明上古汉语里有过*-b和*-g韵尾,至于去声的*-s韵尾,奥德里古在越南的汉语借用词里找到了遗迹。此外,无论在哪一种我们熟悉的与汉语有亲属关系的语言中,非鼻音的辅音韵尾都不分清浊;还有,与汉语属同一语素的古藏语是有后缀-s的。”[3]405

郑张先生在《上古入声韵尾的清浊》一文中,认为去声收-s,(包括-bs、-ds、-gs及响音尾带-s),[2]1其实郑张先生的b、d、g就是陈新雄先生所主张的p、t、k;换言之,郑张先生认为上古音中有-bs(-ps)、-ds(-ts)、-gs(-ks)及-ms、-ns、-ŋs等多种韵尾,而这些带-s尾的字音,到了中古,通通变作去声。郑张先生这种带-s韵尾变作去声的理论,不仅为上文所提到入声与去声关系较为密切,与平声关系较疏远,提供了部分的说解,也为自己以藏文的入声浊塞音韵尾结构说解上古汉语入声带阳塞音韵尾,提供了线索与根源。

学者或以为所谓音读构拟,其实只是为了在系统上能够有个明确的析分而作的虚拟或虚构的行为,只要能够达致分析语音时,不致产生淆乱即可,不必斤斤计较于每个音素的音值,因此,我们将阳声构拟成带-m、-n、-ŋ等鼻辅音韵尾,将入声构拟成带清塞音-p、-t、-k韵尾,将阴声构拟成-i、-u韵尾或以主要元音-a、-e、-ɑ收尾,不会产生疑义;如果我们将阳声构拟为-m、-n、-ŋ韵尾,阴声为-b、-d、-g韵尾,入声为-p、-t、-k韵尾;或者是阳声为-m、-n、-ŋ韵尾,入声为-b、-d、-g韵尾,阴声为-i、-u韵尾或开尾,在分析说明上都不会有任何疑虑,只是这种说法并没有完全照顾到语音的实际性质,对语音的变转与发展也不能提供任何线索或帮助,因此虽然就存其系统的角度而言并无疑义,但就实际语言研究与了解上就稍嫌不足了。

郑张先生既然主张阴、阳、入三分,阳声韵部带鼻音,阴声韵部收-i、-u、-s或开尾,因此,入声韵部自然就应该是塞音韵尾了,而且既然不必为阴声保留塞音韵尾,是以在入声韵部的韵尾构拟上,不论是拟作清音的-p、-t、-k或浊音的-b、-d、-g,都不会造成辨识或系统上的疑虑,也因此有关入声韵尾的清浊问题,似乎也就没有什么争辩的必要。不过我们如果仔细的推敲一下陈新雄先生的质疑:既然拟成清音或浊音皆可,为什么我们非得要舍弃较近较为常用而且对保存战国古音具有一定意义的闽语之清音,而采纳与汉语系统相去较远的藏语之浊音等问题?[4]11虽然郑张先生明白的指出所以采纳藏语的原因是从俞敏先生据藏语与梵汉对音提出的结果,而且还有新近调查的粤语、赣语等方言硬证,并以古今藏语浊塞音清浊变化等说明今方言的不足为据等以为响应,回应,[1]131我们还是觉得郑张先生的说法仍然容有音理上可以再行商榷的余地。

首先,郑张先生既然以“藏文声母分清浊,可是韵尾却取浊塞,而今藏语方言也变清了”以及“现在的粤闽客方言古全浊声母都已经变清,韵尾自然也跟着变清,没法作证”作为“今方言的清浊不足为据”的依据,[1]131却又以自己新近调查的广东连山粤语、江西湖口流芳、江桥赣语的“凡是声母保留浊塞的,入声韵尾也是浊塞,跟藏文结构一样”当作上古入声韵属于浊塞音的证据,[1]131在逻辑上似乎存有自相矛盾的瑕疵。

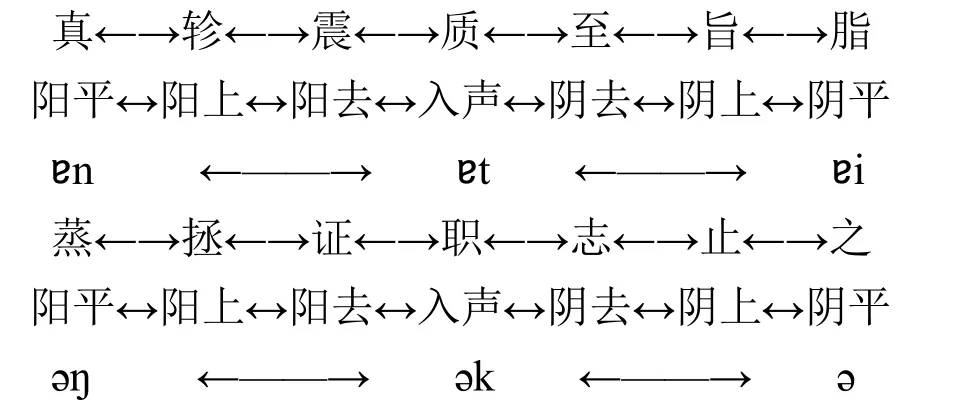

自江永揭橥“入声有转纽不必直转”之说以来,学者每留意于阴声、阳声之间的变转必以入声为其枢纽,即若自身语音系统不存在入声的孔广森都必须提出“七音递转,莫不如是”,以入声作为阴阳对转枢纽的说法来。[3]87比如:

由阳平而阳上而阳去而入声,再由入声而阴去而阴上而阴平;或者由阴平而阴上而阴去而入声,再由入声而阳去而阳上而阳平。逐步变转音读而由阴平转为阳平,或由阳平转为阴平,其间入声扮演着极其重要的媒介角色。以真脂的变转为例,从音理上言,真韵的韵尾为发音过程完备的舌尖鼻音-n,缩短其音程,变作同部位唯闭性的塞音暂音-t,再由-t变作更为短促的元音-i;或由极为短促的-i,变成只有作势没有发声的唯闭性辅音韵尾-t,再由-t变成开放性的鼻音韵尾-n。蒸之的变转亦同,韵尾由发音过程完整的舌根鼻音-ŋ,变作音程较短的同部位唯闭性辅音暂音-k,再由-k变成开尾韵;或由开尾的之部-ə,音程延长变成唯闭性的辅音-k,再由-k变化鼻音的-ŋ。其递转变化的过程不但合于音理而且顺当无碍。

如果我们依据郑张先生的说法,将入声韵尾构拟成浊塞音,阴阳之间的音读变化便成为:

就阳声韵部与入声韵部的关系而言,由浊鼻音变为浊塞音,因为塞音的唯闭性质,并不会有比清塞音更为容易发音的感觉,入声韵部与阴声韵部之间,由浊塞音变作元音或开尾的音感也无不同。因此,将入声的韵尾塞音构拟成清音或浊音,就语音的结构与辨识而言,并无任何特别意义,但就语音的发展与演化总是朝向简化的趋势而言,既然入声韵字的韵尾是清是浊,并无辨义作用或者其他条件限制,自然应是以清化、弱化等趋易为方向,因此将他们构拟成清塞音应该也是顺理而成章的。

四、结语

清儒戴震在考求古音时,虽然也以古人用韵之文为基础,但在为古韵进行分部时,却就语音结构与语音系统径行判断,他这种着眼于语音系统的审音辨识而不徒恃古人韵文为断的古韵分部方式,不仅赢得蕲春黄季刚先生“顾江戴段诸人毕世勤劬,各有启悟,而戴君所得为独优”之美誉,[3]202更为后学开启考求上古音系之正确途径。自是以降,学者考求古音,除韵部系统的关照外,更兼及韵母系统,对于字音的阴阳、清浊等,也都无不详为斟酌。

郑张先生的《上古音系》正是这种明明于韵部系统之考求,又斤斤于韵母系统之推究的成果,因此,不论是韵母元音的拟定或是入声韵尾的性质,都在经过双重考察之后下定结论。只不过在下定结论的同时,或者有其主观的见解与考虑,因而留有些许可以更进一步探讨的空间。譬如:现行用以标注音读的宽式音标符号是否能够无瑕的呈现字音全貌,标音符号的节缩或省略是否造成混同与误解?在阴阳入三分、入声韵尾不论清浊都属同一音位的情况下,有关入声韵尾的拟定,究竟应当遵循语音变化趋简模式定为清音,抑或坚持方言调查结果与声母同步取为浊音?都是可以再作进一步探讨的问题。后学不揣固陋,谨董理所学,聊表对于两位先生之论述,善尽后学者学习之余应有之回应。

附记:

1. 本文为庆祝黄锦鋐教授九秩嵩寿祝寿论文《上古韵部元音与入声韵尾的清浊问题》之修订稿。

2. 感谢彰化师范大学国文系张慧美教授、北京大学张渭毅教授指导并提供修正意见。

[1]郑张尚芳. 谨答陈新雄先生对“诗经的古音学价值”的述评[C]//陈伯元先生文字音韵训诂学国际学术研讨会论文集,南阳:南阳师范学院,2013.

[2]郑张尚芳. 上古入声韵尾的清浊问题[M]//语言研究:第18期. 武汉:华中理工大学,1990.

[3]陈新雄. 古音研究[M]. 台北:五南图书出版有限公司,1999.

[4]陈新雄. 郑张尚芳诗经的古音学价值述评[M]//中国语言学:第1辑. .济南:山东教育出版社,2008.

[5]林尹. 中国声韵学通论[M]. 林炯阳,注. 台北:黎明文化事业公司, 1982.

[6]李添富. 添富论学集[M]. 台北:洪叶文化事业有限公司,2016.

(责任编辑:李俊丹 校对:苏红霞)

Archaic Sound of Main Vowel in YUN and Ending of Final of JU SHENG : A Discussion on Professor Zheng-Cheng's Perspective

LEE Chuan-chuan

(Department of Chinese Literature, Fu Jen Catholic University, Xinbei 24205, China)

Professor Zheng-Cheng’s article has triggered a heated debate. Combination of several consonants, main vowel in YUN and ending of a final of JU SHENG are the most discussed. This article considers Professor Zheng-Cheng overemphasized on combination of several consonants , and had a subjective perspective on main vowel in YÜN and reconstruction of ending of a final. Professor Zheng-Cheng’s theory requires further discussion.

rhyme class; THEG HU; bound; JU SHENG; voiceless sound and voiced sound; QI YIN DI CHUAN

H11

A

1673-2030(2017)02-0046-05

2017-03-05

李鹃娟(1974—),女,台湾台南人,辅仁大学专任助理教授,辅仁大学中国文学博士。