高铁开通促进了地区制造业集聚吗?

——基于京广高铁的准自然试验研究

2017-08-08李雪松孙博文

李雪松,孙博文

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072; 2.武汉大学 水研究院,湖北 武汉 430072;3.武汉大学 中国中部发展研究院,湖北 武汉 430072; 4.北京大学 光华管理学院,北京 100871)

高铁开通促进了地区制造业集聚吗?

——基于京广高铁的准自然试验研究

李雪松1,2,孙博文3,4

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072; 2.武汉大学 水研究院,湖北 武汉 430072;3.武汉大学 中国中部发展研究院,湖北 武汉 430072; 4.北京大学 光华管理学院,北京 100871)

研究以京广高铁沿线城市为观察样本,构建了高铁开通背景下的内生运输成本与工资的制造业集聚决定模型,利用2000-2014年面板数据,采用处理效应模型探讨了高铁开通对站点城市制造业集聚的影响。结果显示,高铁开通对站点城市制造业集聚效应将逐渐经历集聚加速阶段(阶段I)、集聚弱化阶段(阶段II)以及扩散阶段(阶段III)等三个阶段。高铁开通普遍提高了站点城市制造业的集聚水平,对中心城市制造业集聚的影响处于集聚弱化阶段(阶段II),对非中心城市制造业集聚的影响处于集聚加速阶段(第I阶段)。

高铁开通;市场潜力;制造业集聚;准自然实验;处理效应模型

一、问题的提出

高铁开通产生了一系列直接或间接的复杂作用力,对劳动力流动与企业的空间布局有重要影响。大多数学者的焦点集中在高铁的开通对沿线旅游产业、高端服务以及物流等行业的影响,得出了高铁显著地提升了服务业发展的结论。高铁开通对物流、服务业以及其他旅游产业产生的直接影响,也释放了更多的铁路资源,间接地提升了货物运输能力,降低了运输成本,并促进了信息、技术等高端要素的跨区域流动,有利于实现制造业的转型升级。此外,高铁开通还显著提高了沿线房地产价格,降低了大城市的市场分割[1]。

综合对高铁的经济效应相关研究不难发现:(1)市场潜力是城市接近市场的可能性程度,高铁开通能够提高区域可达性,进而提升城市的市场潜力[2-4]。但可达性的改善程度与高铁站点地理位置的异质性以及交通网络的质量密切相关[5]。(2)高铁的开通对企业区位选择产生重要的影响。一方面,高铁开通降低了跨区域的平均旅行时间,提高了区域可达性,加速了区域一体化进程,使普通中小城市更接近中心城市并且提高了其市场潜力,从而提高了城市制造业集聚的可能性[6]。而另一方面,由于大城市的城市病问题,“拥挤成本”、地租升高、产业政策以及工资上升等都迫使制造业企业尤其是低端制造业向周边城市迁移[7],形成了一种扩散效应。

综上所述,既有研究对高铁影响沿线经济活动的研究大多关注区域可达性改善、区域市场整合、运输成本、要素流动以及企业区位选择等理论层面,缺乏一个以高铁开通为媒介,以其引致的内生运输成本以及要素成本变化为基础的影响制造业空间布局的综合理论分析框架。鉴于以上分析,本研究关注的问题是高铁的开通是否促进了地区制造业集聚水平,以及高铁开通对制造业就业的影响是否存在中心城市与非中心城市的异质效应。本研究结合自然试验的思想,基于2000-2014年京广高铁沿线主要城市的数据,在构建一个高铁开通影响产业空间布局的理论框架基础上,利用准自然试验与处理效应模型对其影响地区制造业集聚进行实证检验。

二、高铁开通与制造业集聚:一个理论框架

本研究在Redding 等人(2004)提出的新经济地理模型基础上,构建了一个内生运输成本与工资水平的产业集聚决定模型,新经济地理学经典利润决定方程可以表示为:

(1)

其中,Πr地区r企业生产利润总水平,Ys表示其他s地区的收入总水平,消费地区价格指数定义为Ps。M代表制造业产品的消费指数,μ代表了制造业产品的份额,ρ代表了异质性商品之间的替代性偏好,令σ=1/(1-ρ),则σ表示任意两种制造业异质性产品之间的差异性,且σ>1。引入萨缪尔森的“冰山运输成本”模型,假设单位产品从区位r地区运到s地区,只有1/Trs到达。企业固定投入为F,边际投入为cM,特定厂商支付给制造业工人的工资率是给定的wrM。

(一)运输成本、工资与制造业区位选择

研究进一步拓展了Head等人(2004)以及刘修岩等人基于规模收益递增、垄断竞争以及运输成本的制造业空间集聚机制模型[8],除将运输成本视为内生之外,还考虑了企业为摆脱“拥挤成本”和工资上涨而产生的迁移效应。(1)运输成本。对于存在上下游联系的制造业企业而言,运输成本的降低有利于中间投入品的价格下降,促使制造业企业集聚与分工合作。产业集聚与分工的深化促使产品种类增加和规模效应的扩大,制造业产品销售到消费者手里的成本更低,扩大了销售市场的规模,企业有进一步集聚于此,获得大市场的激励。本研究中高铁开通降低了商品运输的成本是一个较强的假设,但考虑到高铁开通所代表的中国铁路运输能力的改善,因此这种假设也是合理的,因此有Trs=eτ×t(H),其中Trs代表运输成本,H代表高铁开通变量,τ表示高铁改善交通所带来的时间衰减系数,t代表高铁开通后的平均旅行时间。(2)制造业工资wr(H)。制造业集聚所带来的空间外部性显著改善了企业生产效率,高铁开通促进了劳动要素的跨区域流动,区域运输成本的降低带来了一体化的提升,城市劳动就业竞争加剧,工资水平显著提升[9]。将上述条件代入到利润函数(1)中并整理可得如下公式:

(2)

(3)

(二)高铁开通、市场潜力、工资与制造业集聚的命题假设

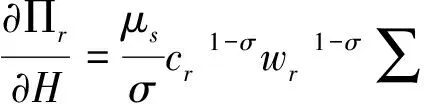

基于方程(2),研究对市场潜力MPr以及制造业工资wr求一阶导数的边际效应φ以及φ为

(4)

(5)

命题1:高铁开通提高了市场潜力,而市场潜力的提升有利于制造业的集聚。

命题2:高铁开通提升了工资水平,而工资水平的提高意味着企业生产成本的加大,不利于制造业的集聚。

关于运输成本、制造业工资内生的讨论,研究假设高铁开通显著提高了市场潜力,也就是ξ=∂MPr/∂H>0,以及显著提高了制造业的工资水平,也就是ψ=∂wr/∂H>0;以高铁开通为变量,研究求解其对制造业利润的边际效应表达式为:

(6)

命题3:高铁开通的集聚与扩散效应是否存在取决于市场潜力的大小,市场潜力与高铁效应之间存在非线性的倒“U”关系。在市场潜力较低的阶段,高铁开通集聚效应明显,随着市场潜力的扩大,高铁开通的集聚效应在经历一个峰值之后逐渐下降,在经过市场潜力的临界水平之后,高铁开通开始表现为扩散效应。

命题4:在市场潜力不变与制造业工资上升的假设下,在高铁开通影响制造业的不同阶段中,工资水平的提升始终抑制市场潜力效应的发挥。

本研究将运输成本以及工资水平进行了内生化的处理,地区制造业的空间集聚与否,取决于市场潜力提升的“拉力”与名义工资上升“推力”的制衡。基于以上命题假设,研究设定影响地区制造业集聚的数学模型如下:

Jit=F(β0Hit,β1MPit,β2Wit,β3Hit×MPit,β4Hit×MPit2+β5Hit×MPit2×Wit,X,ai)

(7)

对于式(7)而言,β0代表了高铁开通前后对制造业空间布局影响的综合效应;β1与β2分别代表了命题假设1与2中市场潜力与工资水平对制造业的影响;β3与β4是对命题3的模拟,以期探讨市场潜力与高铁开通效应之间是否存在倒“U”关系;β5的系数用以验证命题4中工资水平的提升始终抑制市场潜力作用的发挥。

三、研究设计

(一)研究方法

考虑到样本的“自选择”偏误以及城市高铁站点开通的非随机性,本研究采用Maddala提出的处理效应模型估计内生高铁开通变量的产业集聚效应[10]。处理效应模型包括处理方程以及选择方程,根据Heckman(1979)的样本选择传统以及二步估计方法的应用,Maddala(1983)的处理效应模型包括处理方程与选择方程,具体而言:

Jit=β0Hit+β1MPit+β2Wit+β3Hit×lnMPit+β4Hit×lnMPit2+β5Hit×lnMPit2×Wit+γlnXit+ai+νt+εit

(8)

处理效应模型的选择方程表示为:

Dit=lnZitδ+μit

(9)

为了控制变量的异方差,研究对变量进行取对数处理,回归系数代表影响弹性。上述方程中Jit代表制造业集聚水平,Hit代表高铁开通的选择变量,MPit代表市场潜力水平,Wit是工资水平;Xit代表处理方程的控制变量,Zit代表选择方程的控制变量。具体系数中,β0代表了高铁开通对制造业空间布局影响的综合效应;β1与β2分别代表了命题假设1与2中市场潜力与工资水平对制造业的影响;β3与β4是对命题3的模拟,以期探讨市场潜力与高铁开通效应之间是否存在倒“U”关系;β5的系数用以验证命题4中工资水平的提升是否抑制了市场潜力作用的发挥。

(二)变量说明

研究的因变量是制造业区位商(MLQ),自变量包括高铁开通变量(H)、市场潜力(MP)和工资(WAGE)等。其控制变量包括城市GDP[11]、工资水平[12]、居民消费[13]、城市人口规模以及人力资本[14]等指标,影响高铁开通的控制变量包括城市GDP、居民消费、工资水平以及城市人口规模等。具体变量说明见表1。

(三)研究对象与数据来源

本研究选择开通时间较长的京广高铁沿线城市为研究对象,实验组包括北京市,河北的石家庄、保定、邢台;河南的郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳;湖北的武汉、咸宁;湖南的长沙、株洲、衡阳、郴州;广东的广州、韶关、清远。对照组包括河北的沧州、廊坊、衡水;河南的三门峡、南阳、商丘;湖北的黄石、黄冈、随州;湖南的永州、怀化、娄底;广东的潮州、揭阳、云浮等。研究对制造业区位商、市场潜力以及工资水平的差异进行检验(表2)。研究数据的时间窗口为2000-2014年,数据主要来自于中科院院人地系统GIS专题数据库、CNKI中国经济社会发展统计数据库、《中国区域经济统计年鉴》(2001-2015)、《中国人口与就业统计年鉴》,铁路平均旅行时间和发车频次数据根据《全国铁路旅客列车时刻表》进行整理。旅行时间矩阵来自于中国铁路时刻网(ChinaRailwayTimetableWebsite,CRT),城市内部旅行时间与等待时间波动较大而忽略不计。

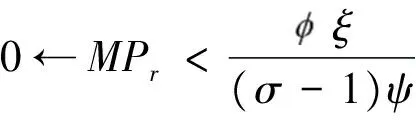

(四)对照组与实验组变量差异

对比样本实验组与对照组,高铁开通前后的制造业区位商、市场潜力以及工资水平样本均值差异均通过1%显著检验,说明高铁开通对城市市场潜力、工资水平以及制造业集聚变化影响显著。

表1 变量说明

表2 对照组与实验组变量差异分析

备注:实验组与对照组所报告的是样本均值,下面括号里面的报告的是标准差。T检验中上面所报告的是实验组与对照组、高铁开通前与开通后的指标均值差,同样下面小括号里面报告的是标准差。***意味着在1%显著水平上通过检验。

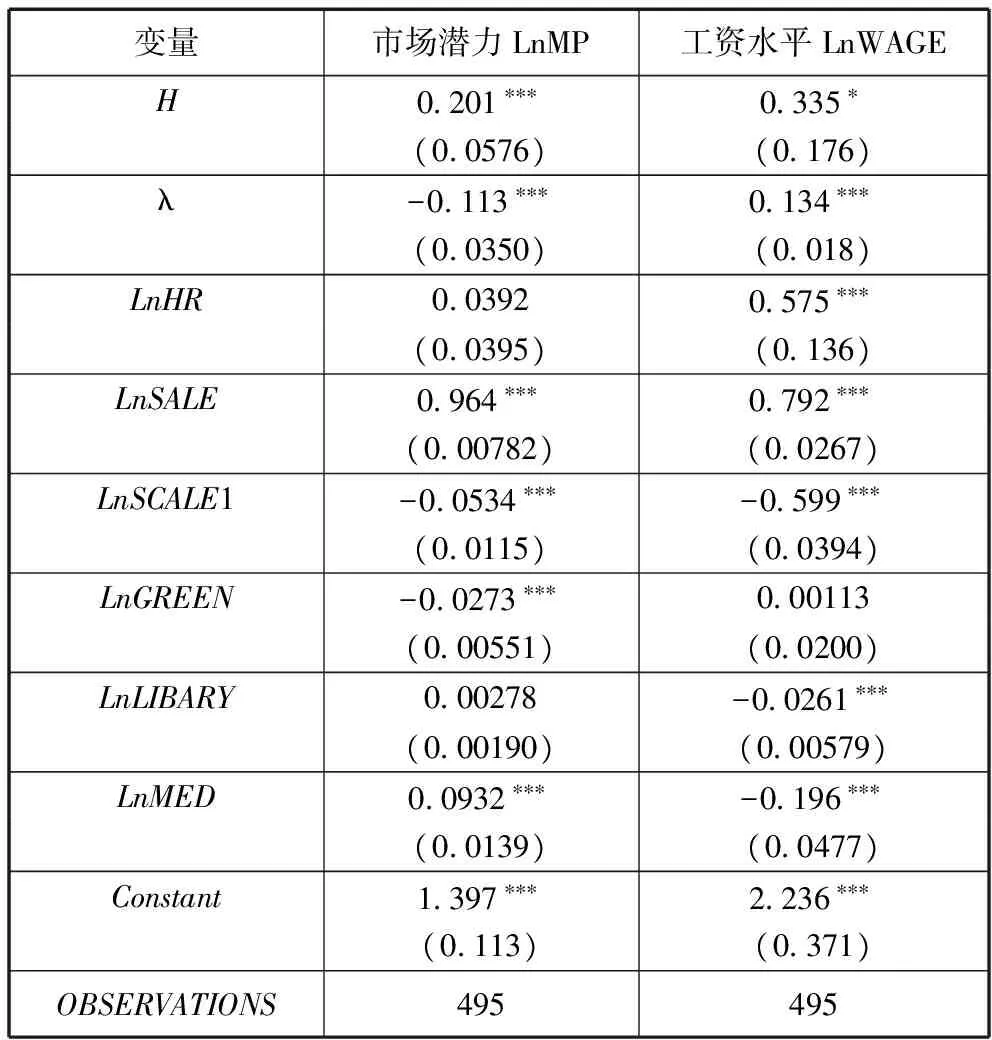

四、实证结果

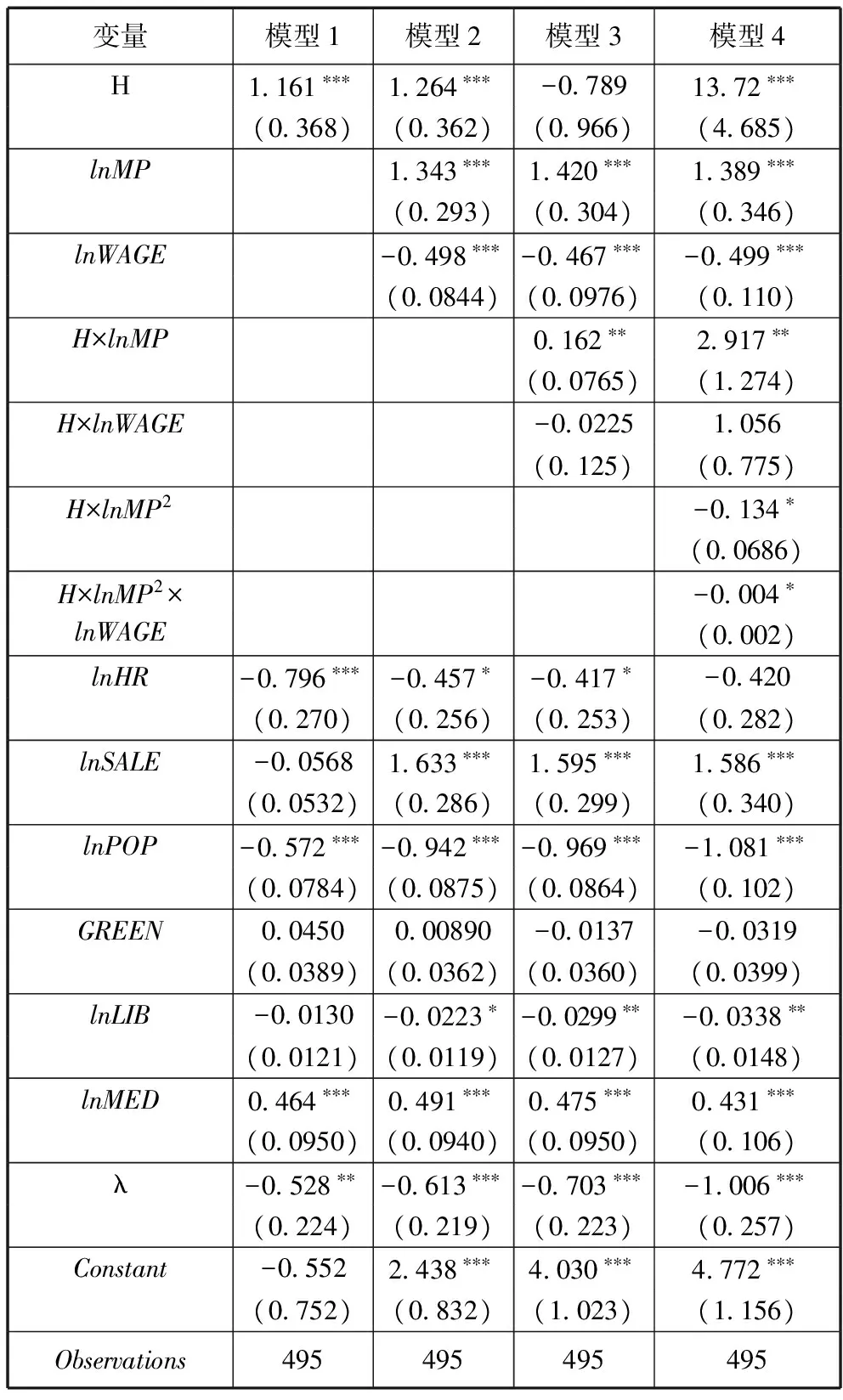

研究首先对高铁开通是否促进了城市市场潜力以及平均工资水平进行检验。进一步,为消除异方差,在回归的过程中,本研究对主要变量均取对数处理,并基于理论模型(15)的基础,利用处理效应模型和逐步回归法对模型1到模型4进行分析。模型1在控制变量的基础上,仅考虑了高铁开通的综合效应,变量H的回归系数为理论模型中的β0;模型2增加了理论模型中的两个内生假设变量,市场潜力(MP)以及工资水平(WAGE),两者系数分别指代理论模型中的β1与β2;模型3分别增加了高铁开通与市场潜力、工资水平的交互项,用来验证高铁运营通过影响市场潜力、工资水平进而影响制造业空间布局的间接效应,其中高铁与市场潜力交互项系数为理论模型中的β3;最后,模型4增加了高铁与市场潜力平方的交互项(H×MP2)、高铁与市场潜力平方和工资水平的交互项(H×MP2×WAGE),其系数分别代表理论模型中的β4与β5。处理效应回归模型显示,模型1至模型4的λ值均能通过1%的显著水平检验,意味着处理效应模型结果的准确性。

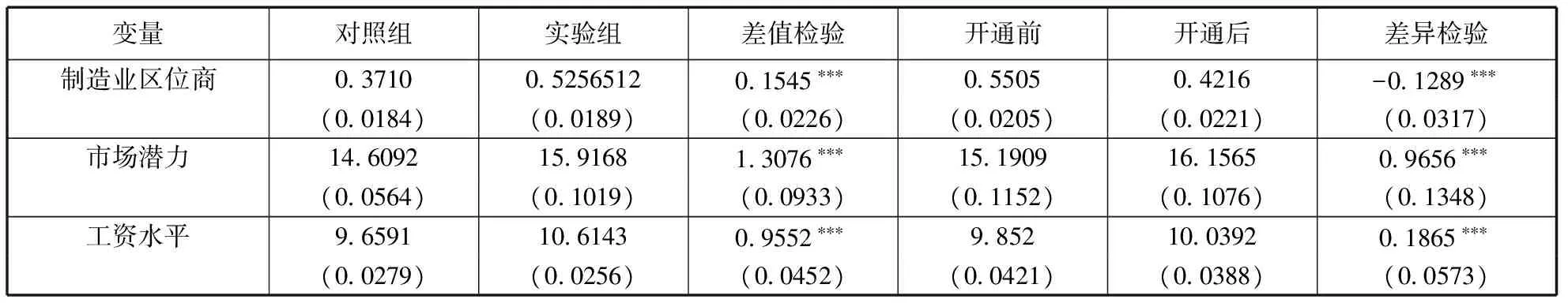

(一)高铁开通对市场潜力与工资水平的影响

研究以高铁开通为准自然实验,利用处理效应模型进行实证检验(见表3)。结果显示,分别以市场潜力LnMP、工资水平LnWAGE为因变量的方程λ值分别为-0113以及0.134,均能通过1%的显著水平检验,证实了处理效应模型的有效性。高铁开通影响市场潜力弹性系数为0.201,能通过1%的显著水平检验。高铁开通降低了城市之间的平均旅行时间与运输成本,提高了区域可达性,进而提高了城市的市场潜力水平。此外,高铁开通影响工资水平的弹性系数为0.335,能在10%的显著水平上通过检验,说明高铁开通在一定程度上提高了城市的平均工资水平。可能的原因是高铁开通降低了货运成本从而提高了企业的生产效率,导致企业对劳动力的需求大于有效劳动力的供给,造成站点城市工资的上升。

表3 高铁开通对市场潜力与工资水平的影响结果

备注:括号内代表标准误,***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著水平上通过检验。回归采用处理效应模型的两步法,原假设为λ=0,也就是方程不存在处理组效应。下表同。

表4 高铁开通与制造业集聚(全样本)

备注:括号内代表标准误,***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著水平上通过检验。回归采用处理效应模型的两步法,原假设为λ=0,也就是方程不存在处理组效应。

(二)基于处理效应模型的全样本估计

1.高铁开通影响制造业集聚直接效应

表4中,模型1与模型2验证了高铁开通对制造业集聚的直接效应,系数分别为1.161和1.264,均能通过1%的显著水平检验,表明高铁显著促进了站点城市的制造业集聚水平,与未开通高铁城市制造业形成了中心-外围的空间格局。原因在于,高铁释放了交通货运资源,降低了交通运输成本,激励了劳动力向站点城市流动。同时,高铁开通所带来的生活便捷效应以及价格指数效应,降低了城市的生活成本,也有利于劳动人口的集聚。

2.市场潜力与工资对制造业集聚的影响检验

表3的回归结果表明,高铁开通对城市市场潜力以及工资水平有显著的促进作用。为了检验市场潜力与工资水平对制造业集聚的间接影响,研究既可以基于表4的结论,直接对市场潜力与工资变量的变量进行检验,也可以通过高铁与市场潜力交互项(H×lnMP)以及高铁和工资交互项(H×lnWAGE)系数予以判断。表4中模型2显示,市场潜力(lnMP)与工资(lnWAGE)对于制造业集聚的影响系数分别为1.343以及-0.498,均能够在1%的显著水平上通过检验。其中,市场潜力的系数β1在[1.343,1.389]的区间波动,市场潜力的提升能够显著促进制造业的空间集聚,命题1得证。工资的系数β2在[-0.499,-0.467]之间波动,工资的提升能够显著抑制制造业的空间集聚,因为工资水平的提高意味着企业生产成本的加大,降低了企业迁移于此的激励,命题2得证。从交互项系数来看,模型3中高铁与市场潜力交互项(H×lnMP)以及高铁和工资交互项(H×lnWAGE)系数分别为0.162以及-0.0225,虽然显著性有所降低,但进一步证实了命题1与命题2的假设。

3.市场潜力对高铁集聚效应影响的检验

在模型4中,高铁开通与市场潜力交互项(H×lnMP)系数β3为2.917,能通过5%显著水平检验,高铁开通与市场潜力平方交互项(H×lnMP2)系数β4为-0.134,能通过10%显著水平检验,而高铁开通与工资的交互项(H×lnWAGE)系数并不显著,因此回归方程可写为:

∂J/∂H=-(0.134+0.004lnWAGE)×lnMP2+2.917lnMP+13.72,lnWAGE∈[8.3,11.64]

(10)

求解方程不难发现,lnMP2的系数始终小于0。方程的顶点横坐标,或者第Ⅰ阶段与第Ⅱ阶段临界点的横坐标取值范围是[8.1,8.7],因此命题3得证,市场潜力与高铁效应之间存在倒“U”关系,表明高铁开通对制造业的影响是集聚作用占主导还是扩散效应占主导,取决于市场潜力的水平。在市场潜力水平较低的阶段,高铁开通表现出集聚效应增强的趋势,随着市场潜力水平的进一步提升,高铁开通的集聚效应经历峰值之后逐渐下降,集聚效应依然占主导,但集聚效应呈现出逐渐减弱的特点。随着市场潜力水平进一步的提高,高铁开通对制造业的综合影响表现为扩散效应。进一步,研究对几个关键的临界值进行了计算,不难发现,方程较大的根,也就是第Ⅱ阶段与第Ⅲ阶段临界值的大小取值范围是[19.97,21.3],考虑样本中市场潜力lnMP的取值范围处于12.74—19.85之间,表明高铁的综合效应处在集聚作用弱化的第Ⅱ阶段,高铁促进制造业扩散的力量开始增强。

4.工资上升对市场潜力作用发挥的影响

模型4中,高铁与市场潜力平方和工资水平的交互项(H×MP2×WAGE)系数β5为负0.004,但未能通过显著检验,表明在高铁变量内生于运输成本的降低以及制造业工资上升的假设下,在高铁开通影响制造业的集聚强化阶段(第Ⅰ阶段)、集聚弱化阶段(第Ⅱ阶段)以及制造业扩散阶段(第Ⅲ阶段)中,工资水平的增加在一定程度上抑制了市场潜力功能的发挥,但仅能通过10%的显著水平检验。

(三)异质性分析:中心城市与非中心城市的样本分离

为了探讨高铁对不同城市影响的区域异质性,研究结合城市规模、城市经济实力以及城市区域影响力等综合指标,研究将样本划分为中心城市与非中心城市两类,用以探讨在具有较大区域影响力的中心城市以及非中心外围城市中,高铁的开通对制造业集聚影响作用的区域异质效应。研究将北京市以及各省省会城市界定为中心城市,其他高铁站点城市设定为非中心城市。中心城市组与非中心城市组的回归结果见表5,处理效应λ均能够通过1%的显著水平检验,表明处理效应模型能够得到无偏一致估计。具体而言:

1.对比高铁开通变量H的系数β0,当考虑到高铁开通与市场潜力、工资水平交互项的间接效应时,模型12与模型13结果显示高铁开通的集聚效应开始不明显,中心城市样本中模型5中的系数为1.384,要低于非中心城市模型10的系数2.489,且均能够通过1%的显著水平检验。这表明高铁开通对于非中心城市的集聚效应要大于中心城市,可能是因为非中心城市较多处于工业化的中期,高铁开通对要素与企业向城市流动的激励较强。

2.对于市场潜力(lnMP)以及工资水平(lnWAGE)的系数β1与β2而言,对比模型6与模型10,不难发现中心城市市场潜力系数β1为负0.672,通过10%显著水平检验,与命题1不符;而非中心城市市场潜力系数为正1.106,通过5%显著水平检验,符合命题1假设;对于工资水平而言,模型6及模型12系数分别为-0.481和-0.613,显著为负,表明工资上升对中心城市和非中心城市的制造业集聚均起到了抑制作用,命题2得证。

3.与总样本回归模型不同,为了剔除工资与高铁的交互项(H×lnWAGE)对市场潜力作用的影响,并对命题3进行验证,研究补充估计了模型8以及模型13,分别对中心城市与非中心城市中,市场潜力影响高铁集聚效应的结果进行建模。方程的表达式为:

Jit=λ0H+λ1H×lnMP+λ2H×lnMP2+ηX+μi+εit

(11)

备注:括号内代表标准误,***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著水平上通过检验。回归采用处理效应模型的两步法,原假设为λ=0,也就是方程不存在处理组效应。

模型8显示,高铁效应的方程为∂J/∂H=-0.11lnMP2+3.841lnMP+34.65,中心城市样本中高铁与市场潜力平方的交互项(H×lnMP2)系数为-0.11,符合倒U型假设,拐点横坐标为17.46,而方程的较大的根是42.35。由于中心城市样本市场潜力的区间[15.55,19.85],通过计算,市场潜力大于17.46的不同年份的城市样本有77个,86%的样本处于集聚弱化阶段,只有14%不同年份的城市样本处于集聚强化阶段,表明中心城市高铁的集聚效应占绝对主导,其中处于集聚弱化阶段的城市较多。对于非中心城市而言,模型13中高铁与市场潜力平方的交互项(H×lnMP2)系数为-0.088但不显著。高铁效应的方程∂J/∂H=-0.088lnMP2+3.41lnMP+12.76,其中方程较大的根为39.54,拐点横坐标为19.38,非中心城市样本市场潜力区间为[12.74,16.79],均处于集聚强化的第I阶段。

4.中心城市与非中心城市高铁与市场潜力平方和工资水平的交互项(H×MP2×WAGE)β5系数均为负,符合命题4,但中心城城市系数显著,而非中心城市系数不显著。

五、研究结论与政策启示

(一)研究结论

本研究基于新经济地理学的基本假设,构建了一个高铁开通背景下,运输成本与工资的制造业集聚决定模型。利用2000-2014年面板数据,基于准自然试验的假设,对高铁开通站点选择的内生性进行了处理。结论如下:第一,高铁开通提高了市场潜力与名义工资水平,市场潜力的提升促进制造业集聚,工资上升推动制造业集聚,但高工资又在一定程度上抑制了产业的集聚。第二,高铁开通总体上促进了沿线城市的制造业集聚,短期内“中心-外围”的制造业空间布局难以改变,经济增长差距收敛趋势不明显。第三,市场潜力与高铁开通带来的集聚效应之间存在倒“U”关系。随着市场潜力的提升,高铁对制造业的影响将经历集聚加速阶段、集聚弱化阶段以及扩散阶段三个阶段。在整个过程中,工资水平的提升会抑制市场潜力作用的发挥,无论是集聚阶段还是扩散阶段都起抑制作用,成为区域均衡发展的“平衡器”。第四,高铁开通对区域中心城市的制造业集聚效应要弱于非中心城市,中心城市处于集聚弱化阶段,扩散效应阶段将逐渐呈现;非中心城市制造业处于集聚强化阶段,其利用周边资源的能力得到提升。

(二)政策启示

1.加强中西部地区和“一带一路”沿线国高铁建设。高铁开通能够显著改善站点城市的市场潜力,促进生产要素的跨区域流动,实现区域经济增长的收敛与均衡发展。应进一步扩大西部地区铁路网的覆盖,提高中西部高铁站点城市吸附要素的能力。在此基础上,推进高铁建设向“一带一路”沿线国家延展,构建连接丝绸之路经济带的交通网络。

2.推进“高铁城市群”的形成与发展。以高铁网络、高铁联通为基础的“高铁城市群”,既可有效促进城市群市场潜力与规模效应的发挥,也有利于加快中小城市产业集聚与扩散速度,实现生产要素的区域均衡配置。应将高铁开通作为促进区域人口流动的关键推动因素,在吸引更多的劳动力到站点城市就业的同时,也为非中心城市人口享受大城市公共服务创造便捷的条件,实现劳动市场一体化。

3.促进高铁沿线城市产业结构转型与升级。高铁开通在一定程度上突破了市场一体化的障碍,有利于沿线城市发挥产业比较优势,实现产业协调互补发展。应充分利用高铁开通带来的空间区位优势和高素质人才的集聚红利,培育高端服务业与现代服务业新的增长极,带动整个区域的产业结构转型与升级。

[1]ZhengS,KahnME.China’sbullettrainsfacilitatemarketintegrationandmitigatethecostofmegacitygrowth[J].ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica, 2013, 110(1): 53-53.

[2]ShawSL,FangZ,LuS,etal.ImpactsofhighspeedrailonrailroadnetworkaccessibilityinChina[J].JournalofTransportGeography, 2014, 40: 112-122.

[3]JiaoJ,WangJ,JinF,etal.ImpactsonaccessibilityofChina’spresentandfutureHSRnetwork[J].JournalofTransportGeography, 2014, 40: 123-132.

[4]张萌萌,孟晓晨. 高速铁路对中国城市市场潜力的影响——基于铁路客运可达性的分析[J]. 地理科学进展,2014,33(12):1650-1658.

[5]OrtegaE,LópezE,MonzónA.Territorialcohesionimpactsofhigh-speedrailatdifferentplanninglevels[J].JournalofTransportGeography, 2012, 24: 130-141.

[6]ZhengS,KahnME,LiuH.TowardsasystemofopencitiesinChina:Homeprices,FDIflowsandairqualityin35majorcities[J].RegionalScienceandUrbanEconomics, 2010, 40(1): 1-10.

[7]ChenCL,HallP.Thewiderspatial-economicimpactsofhigh-speedtrains:AcomparativecasestudyofManchesterandLillesub-regions[J].JournalofTransportGeography, 2012, 24: 89-110.

[8]刘修岩, 殷醒民, 贺小海. 市场潜能与制造业空间集聚:基于中国地级城市面板数据的经验研究[J].世界经济,2007(11):56-63.

[9]HansonGH.Scaleeconomiesandthegeographicconcentrationofindustry[R].NationalBureauofEconomicResearch, 2000.

[10]MaddalaGS.Limited-dependentandqualitativevariablesineconometrics[M].CambridgeUniversityPress, 1986.

[11]汪 炜, 史晋川, 孙福国.经济增长的区域影响与集聚效应分析 [J].数量经济技术经济研究, 2001(5): 50-54.

[12]杨仁发.产业集聚与地区工资差距——基于我国269个城市的实证研究 [J].管理世界, 2013(8):41-52.

[13]闫逢柱, 乔娟.产业集聚发展对工资变化的影响——基于中国制造业的实证研究 [J].中国人口科学, 2010(1):57-65.

[14]思 慧.产业集聚、人力资本与企业能源效率——以高新技术企业为例[J]. 财贸经济, 2011(9):128-134.

(本文责编:辛 城)

Does China’s High-speed Rail Promote Regional Manufacturing Agglomeration? —Evidence from Cities along Beijing-Guangzhou High-speed Railway Line

LI Xue-song1, 2, SUN Bo-wen3

(1.SchoolofEconomicsandManagement,WuhanUniversity,WuhanHubei430072,China; 2.WaterResearchInstitute,WuhanUniversity,WuhanHubei430072,China; 3.InstitutefortheDevelopmentofCentralChina,WuhanUniversity,WuhanHubei430072,China;GuanghuaSchoolofManagement,PekingUniversity,Beijing100871,China)

This study chooses cities along Beijing-Guangzhou High Speed Railway (HSR) as the research sample and builds a manufacturing agglomeration model, which takes endogenous transportation cost and manufacturing wages into account. Furthermore, this study uses the treatment effect model from the quasi-natural assumption to solve the endogeneity of High-Speed operation with the panel data from 2000 to 2014, and obtains the unbiased estimation result. This study finds that the manufacturing agglomeration from HSR operation will experience three stages as Agglomeration Acceleration Stage (Stage I), Agglomeration Weakening Stage(Stage II) and Diffusion Stage(Stage III), in which process the increase of wages inhibits the influence of market potential. By further stratifying the samples, this study finds that the influence of HSR on the regional central cities mainly lie in the Stage II, while other non-central cities are mainly located in Stage I.

high-speed railway; market potential; manufacturing agglomeration; quasi - natural experiment; treatment effect model

2016-10-31

2017-06-18

国家社会科学基金“农村水环境问题的经济机理分析与管理创新制度研究”(10BJY064);教育部人文社会科学研究青年基金“国家引领背景下长江中游城市群政策动因与产业一体化研究”(13YJC630167);长江水利委员会长江科学院开放研究基金(CKWV2016394/KY);武汉大学自主科研项目(人文社会科学)、中央高校基本科研业务费专项资金(2015632020201);武汉大学人文社会科学青年学者学术团队建设计划资助。

李雪松(1974-),男,湖北襄阳人,武汉大学经济与管理学院副教授,硕士生导师,研究方向:区域可持续发展、环境经济学。通讯作者:孙博文。

F061.5

A

1002-9753(2017)07-0081-10