国何以教

——清末民初江浙地方的现代国家观念普及

2017-08-07瞿骏

瞿 骏

●地方文化史专题研究

国何以教

——清末民初江浙地方的现代国家观念普及

瞿 骏

清末民初,在江浙地区有各种明显、隐晦的现代国家观念普及的渠道。这些渠道促成了中心城市向周边地方的国家观念传播,它们又依托于各种地方性空间来流动扩展这些观念。在此基础上,从1895年始到1920年代中叶,现代国家观念开始渐渐普及于江浙地方读书人的脑海,他们与现代国家在各个层面联接。但这并不意味着其地方意识的消逝,反而当国“无所不包”之时,国从何爱起成为了一个问题。

清末民初;江浙地方;现代国家观念

1912年春,18岁的钱穆离开七房桥老家,由远房亲戚钱冰贤介绍,赴七八里外秦家水渠的三兼小学任教。秦家水渠四面环水,仅架一桥通向外面的世界——由太湖直达无锡城。夜间那里桥梁悬起,交通断绝,可谓江南水乡中一个交通不便之地。①钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》,三联书店,1998年,第78页。不过钱氏身处乡僻,却并未感到在获取新知上有太多桎梏,因为同事兼好友秦仲立书斋中的内容实在丰富。他在那里读到了《东方杂志》等各种新书报,而且生平第一回向杂志投稿,虽可能因为涉及“外交秘密”未被刊登,却得了25元奖金用来买书。要知道钱穆此时仅为一年轻的乡镇小学教师,所作文字竟也能涉“外交秘密”,可见当时国家的“外交秘密”离江浙地方上的读书人并不远。难怪傅斯年曾峭刻地说“(钱穆)知识尽从读《东方杂志》得来”。②仅看《东方杂志》能有如此洞见,或能映证,所谓中西比较关键在于知“中”而非知“西”(当然据钱穆自述和王汎森教授看钱氏藏书的印象,钱穆读过的西书自然绝不止《东方杂志》)。钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》,第228页。

钱穆的故事或许能促使我们思考下列问题:清末民初在江浙各地都有各种明显或隐晦的普及现代国家观念的渠道。这些渠道是以哪些方式来促成中心城市向周边地方的现代国家观念传播的?它们又依托于什么样的空间来流动扩展这些观念?

在此基础上我们进一步要追问的是:在1895—1925年这一“转型时代”的历史大变局中,现代国家观念普及于江浙地方读书人的效果如何?在此过程中这些读书人形成了怎样的国家认同?读书人的国家认同又是如何与他们的地方意识互动影响的?这些都是目前学界研究较少但却值得深入讨论的问题。③李孝悌:《清末的下层社会启蒙运动:1901-1911》,河北教育出版社,2001年。以下我将先对普及的“渠道”作一个大致讨论。

一、江浙地方现代国家观念的普及渠道

清末民初江浙城乡传播现代国家观念既有新的方式如报刊,又有新旧杂揉的方式如告示和宣讲演说,当然这并不意味着那些古老的讯息渠道如口耳相传、书信、邸报、戏曲、说书等就消失了,④滨岛敦俊:《再论李日华味水轩日记》,收入刘昶等主编《水乡江南:历史与文化论集》,上海古籍出版社,2014年,第268-271页。其中除了邸报慢慢消亡之外,另外几种仍然发挥着极重要的作用。身处温州瑞安的廪贡生张棡就是听朋友说起才知道五四运动的发生:

近日内北京大学大闹风潮,盖即章宗祥、曹汝霖、陆宗舆三人卖国贼私与日本缔卖中国要约,被中国留学生所泄露,章氏不得安于日本,急急归国,甫到京,大学诸生竟全体数千人齐赴曹汝霖家大闹。以章正在汝霖宅作秘密之议故也。曹氏知事不得了,纵火自焚其屋四十余间,学生愈聚愈多,章宗祥被击打重伤,曹亦击伤头面。正不知目下如何结局。①《张棡日记》(手稿整理本),温州图书馆藏,1919年5月13日条。

在口耳相传之外,演剧亦是一个经久而不衰的观念传播渠道。1912年章太炎指出:“中国普通国民之历史知识概得之演剧者也。”②《浙江省教育会会长章太炎先生演说》,《汉民日报》第79号,第4版,收入浙江省政协文史资料委员会等编《辛亥革命浙江史料汇编》第6册,国家图书馆出版社,2011年,第524页。到1938年戏剧史家徐慕云(1900—1974)则认为:

愚夫愚妇,目不识丁者,尚知文有孔、孟,武有关、岳,忠有包、杨,奸有操、莽;而山东之历城,山西之洪洞,湖南之长沙,河北之大名,以及冀州城、嘉兴府、泗州城、定远县等。凡表彰古圣先贤之丰功伟业,与宣扬某处某地之奇事盛迹者,若辈十九皆得自戏剧之宣示,及鼓书之传闻也。③徐慕云:《中国戏剧史》,上海古籍出版社,2001年,第280页。

相较上面几种古老的讯息渠道,报刊、告示和宣讲演说这三种“现代”方式或有更大的讨论余地。我们先来看报刊。清末民初的报刊对新观念塑造的重要性无论怎样估计都不过分。集中到地方上的现代国家观念传播来说,报刊最早出现在上海等大城市中,江浙地区各城镇、乡村里想看沪上报刊,原初的动力基本不是获取新知,而是针对着当时读书人的最重要之事——科举考试来作准备。无锡小镇上的钱基博回忆父亲为了要他应对科考,就订了一份《申报》,每晚督促他用朱笔点《申报》上论说一篇,作为余课。④钱基博:《自我检讨书》(1952年),《天涯》2003年第1期。

1895年后情况发生了大变化,对城市大报上传递的新知的渴求越来越成为江浙地方读书人阅报的动力所在,正如周作人所言,“从前以为是中外流氓所办的报纸,到了那时(清末)成为时务的入门书,凡是有志前进的都不可不看。我在故乡曾见有人辗转借去一两个月前的《申报》,志诚的阅读,虽然看不出什么道理,却总不敢菲薄,只怪自己不了解,有如我们看禅宗语录一般”,即使是那些对时务不感兴趣,硬着头皮不看报的人,也相信“凡是有什么事情,只要是已见于《申报》,那么这也就一定是不会假的了”。⑤周作人:《报纸的盛衰》,收入止庵校订《周作人自编文集——知堂乙酉文编》,河北教育出版社,2002年,第21-22页。

因此“沪上各报”就成了江南地方读书人知晓“国家大事”的最重要渠道。前述张棡虽然是以听人言的方式知道五四运动的发生,但要了解之后五四运动一波又一波在全国拓展的消息,他还是要依靠上海的报纸:

沪上各报来言:“杭省各校学生为罢课演说,遭警兵干涉殴打,受重伤者约八十余人,驱逐及被挤落水者,亦有数十人。于是各学界益大动公愤,誓与政府反对,必争回国权,屏绝倭奴,不达到目的不休。”噫!国势日弱,士气日嚣,我不知大地翻覆之风潮,将来果何由平靖也。⑥《张棡日记》,1920年4月29日条。

除了上海、北京等大城市中的报纸外,次一级城市和周边市镇里的报纸也在清末民初现代国家观念的普及中起到了重要的中转作用。像浙江巨镇南浔,1904年起就出现了一种地方性报纸——《南浔通俗报》。此报由徐一冰(1881—1922)、王文濡(1867—1935)、沈伯经等地方上的趋新读书人主办,其特点是自身编辑能力有限,稿源亦限于同人圈子,因此一般会以转载城市报纸尤其是上海、东京大报上的文章以作维持。《南浔通俗报》发表过一篇名为《世界将来大势论》的文章,谈的是在西洋列强环伺的局面下,亚洲各国特别是日本和中国该如何因应的问题。这篇文章由前日本驻华公使矢野文雄所作,先由梁启超主笔,在东京出版的《新民丛报》更名节译,⑦中国之新民:《世界将来大势论》(上),载《新民丛报》第3卷第15号,后收入梁启超《饮冰室合集文集》第15册,中华书局,1936年。然后从东京流通至上海,由上海《时报》转载,《南浔通俗报》则从散布至江浙市镇的上海《时报》里节录文字,从中颇可见一个从大都市到小地方的现代国家观念的理论旅行过程。

到20世纪的10、20年代江浙地区各市镇办的地方性报纸更多。仅江苏吴江一地就有《吴江》报(1922—1927年,前后达五年之久)、《盛泽》报等数十种地方性报纸,其中最引人注目的是当地大小市镇中一批以“新”冠名的报纸的出现,像《新黎里》、《新盛泽》、《新严墓》、《新平望》、《新同里》、《新分湖》、《新南麻》等等。这些报纸背后的主要推手柳亚子就曾自夸这些报纸的出版引发了当地的“风起云涌”,令“麻木不仁之社会为之一振”。①解根生:《吴江县建国前的报刊概况》,《吴江文史资料》1987年第7辑,第177页。

第二种值得讨论的普及渠道是告示。告示亦可作榜文、布告、告喻、文告、公告,在明清时代其大致可视为兼有法律和教化双重功能的官方文书,乃是使朝廷与地方相联结的重要方式。因为除了打官司和收赋税之外,当时百姓与政府直面的机会实在有限。其一般张贴在所谓通衢之处即交通要冲之地,因此史料中多有“揭示通衢”“粘示通衢”“张挂通衢”等字样。②参见尹韵公:《中国明代新闻传播史》,重庆出版社,1990年,第185页。因此阅读者经常能通过告示的文字感受到国家的威严和政府的存在,而且能把自己的切身之事与相对遥远的国家大事联系起来。像道光二十一年(1841)八月十七日,浙江瑞安的读书人赵钧(1786—1866)在“邑南门外”看到了两江总督裕谦七月初十日“恭录”的上谕告示一张,“内叙奕山在粤奏报:六月初四日,飓风大作,夷匪之舡飘沉殆尽,夷人汉奸尸浮遍海”。

能读到这样的告示当然让倍受“岛夷骚动海疆”之苦的江浙地方读书人兴奋。不过有趣的是,赵钧在读告示时就想到七月初九日厦门已失守,他曾在邸报内又看到过裕谦的另一份奏折,说:“八月望后,大小夷舡四十余只在宁波洋面游弋。”告示和邸报间的反差顿令赵氏感到奕山是借飓风来推卸战败之责,真是“欺罔何如”。③周梦江整理:《赵钧过来语辑录》,《近代史资料》总第41号,第132页。

至庚子年义和团事起,江浙的地方士绅亦希望通过告示这一便捷手段让乡民周知此“国之巨变”的大事,温州平阳的读书人刘绍宽(1867—1942)就写信给城中的朋友说:“外间拳匪方张,京津路阻,敝乡阿才、阿戾之类放散飘布,现已明目张胆,人心皇皇,震于八月起事之说……乡愚只知为仇教而起,故从之益伙。地方官亦未免讳匿,故未能大张示谕。阁下在城之便,可否面商当道,将拳匪起事蓄意原由历叙晓谕?所谓明其为贼,敌乃可服也。虽属文告之末,当亦先事解散之一法也。”④刘绍宽:《厚庄日记》,庚子五月廿八日条,未刊打印稿。

义和团事变后,清廷大行新政,告示更成为欲迈向“现代国家”的清廷展示其形象、传播其消息的重要载体。因为告示一般来说具有三个特点。一为内容的权威性。其为官府发布,易于取信,所谓“安民告示”正是此意。1906年清廷预备立宪后,调查户口风潮、毁学风潮、乡民与自治公所冲突风潮等频发,地方官最熟悉和最善于利用的仍是通过告示来晓谕士民,安抚人心。二则为其遍贴城楼与通衢之处带来的知晓的广泛性。三则为其浅白通俗性。1909年8月浙江省禁吸和种植鸦片,浙江地方大员就曾严饬地方官绅在规定期限内严厉劝禁。浙江巡抚增韫特别撰写了白话告示,命令立即刊行,通颁全省。⑤《浙抚禁种罂粟示谕杭州》,《申报》1909年8月29日,第2张第2版,第2张第3版。11月23日浙江地方自治筹办处又发出“劝谕土客毋生意见”的白话告示以使民众知晓自治章程“不分土客之意”。⑥《札各厅州县札发劝谕土客毋生意见之白话告示文》,收入汪林茂主编《浙江辛亥革命史料集》第5卷,浙江古籍出版社,2014年,第81-83页。

此时相较以往告示,最大变化或在于:在各种新政告示的刊布、阅读和流言放大的潜移默化中,不少地方读书人乃至普通平民都对以新政为代表的“现代国家政权建设”的理念与措施开始有了些许认知。正是有了这种新的积累和旧的延续,辛亥革命爆发时告示对于普通乡民而言仍是知道民清鼎革的最重要渠道。温州平阳光复时当地城绅就曾被质询“处置不当处”多条,其中三条涉及告示,如:为何不布告城镇乡?为何搁置赦粮文告?为何不出示安民?等等。⑦黄光:《辛亥光复日记》,收入马允伦编《黄光集》,上海社会科学院出版社,2005年,第374-376页。

第三种渠道为宣讲演说。宣讲《圣谕广训》为清代一朝最重要的国家教化地方的方式。王尔敏的研究表明“清代二百余年统治,事实上宣讲圣谕已普遍推展至乡镇村里”。⑧王尔敏:《清廷〈圣谕广训〉的颁行及民间之宣讲拾遗》,《中央研究院近代史研究所集刊》1993年第22期下册。这个判断除其实际效果大小尚有讨论余地外,就官方意愿和其观念流动所达到的范围来看大致不差。胡成的研究亦发现即使是没有功名的“青衿”儒生也着力于宣讲圣谕与乡约。①胡成:《礼教下渗与乡村社会的接受和回应》,《中央研究院近代史研究所集刊》2003年第39期。当时间推移至清末民初,我们会发现宣讲这种方式开始以旧瓶装上了新酒。

从“旧瓶”来说,自1902年浙江地方官制订的章程看,当时的宣讲基本上是重复了近二百年来的一个流程。②《陈主政拟定宣讲章程八则》,《浙江新政交儆报》壬寅四月(1902年),第36-37页。不过在这一看似与几百年讲圣谕重复的过程中清末又有了一些“新酒”。如章程强调宣讲者“务宜洞悉时局”,演讲内容除《圣谕广训直解》等旧日常用书外,还要“恭讲近日两宫谕旨数道”。

当然这个变化还不算大。宣讲的大变化要到1905年后清廷新政在地方全面铺开之后发生。具体表现在:

第一为宣讲形式的变化。所谓每日宣讲时刻,率以午后一钟至四钟为宜。若城镇街市,则夜间加讲时数,尤便艺徒、佣保,免荒职业。宣讲地址在城镇宜择寺观祠宇或公园等适中之地。夜间则通衢闹市,人烟稠密之地为宜,惟距城镇较远之村落,或处畸零祠庙,又嫌荒僻,则宜于附近庄堡之场所择地为之。③冯煦:《皖政辑要》,黄山书社,2005年,第146页。

第二是宣讲人员和宣讲内容的变化。根据1906年学部《奏定劝学所章程》第七条:各属地方需一律设定宣讲所,延聘专员随时宣讲。其村镇地方亦应按照集市日期派员宣讲。章程细则统归当地劝学所总董、经理制订、解释。宣讲员以师范毕业生及师范生为主体,有同等之学力,品行端方者亦可,再或一时难得其人,各地方小学教员亦可分任宣讲之责。

宣讲所除宣讲圣谕广训及忠君、尊孔、尚忠、尚武、尚实五条谕旨外,凡部颁宣讲各书,及国民教育、修身、历史、地理、格致等浅近事理以迄白话新闻都在应行宣讲之列。1910年浙江省就由官印刷局将《圣谕广训直解》一书翻印,又配上前饬各地拟稿的《改良风俗浅说》,经审定亦经汇刊成帙,通颁各属。④《本署司郭札饬各属劝学所一律限期实行宣讲文》,《浙江教育官报》1910年第46期。

第三是宣讲理念的变化。在宣讲理念变化中提及最多的是趋新读书人希望能将旧的“宣讲”改良进化到新的“演说”。⑤《论某省改宣讲为演说之宜仿行》(录《济南报》),《广益丛报》1905年第19期。

1912年清廷覆亡,民国建立,此类宣讲却并未绝迹,反而有越发兴盛之势,此或于清末民初地方主义的强势崛起有一定关联,亦与大批清末地方上的新党占据了县一级政府的要职相联系。因为革命并不意味着绝对的断裂,很多事情革命之前已经在做,而革命之后则继续在做。这一势头我们从民初《浙江各县宣讲稿选粹》的有关文章的出处、题目和内容中即可见一斑。⑥《浙江各县宣讲稿选粹》第1编,杭州文粹印刷局,1914年。

《浙江各县宣讲稿选粹》大概编于1914年左右,一共收录了70篇征集自浙江各地的宣讲稿,其中来自省城的7篇、余杭县1篇、兰溪县3篇、绍兴县4篇、萧山县3篇、奉化县4篇、慈溪县1篇、德清县4篇、义乌县1篇、昌化县5篇、龙游县4篇、永康县1篇、吴兴县3篇、温岭县1篇、崇德县2篇、南田县2篇、瑞安县1篇、临海县1篇、於潜县2篇、缙云县1篇、安吉县1篇、浦江县3篇、富阳县1篇、云和县2篇、嵊县1篇、海盐县1篇、天台县2篇、海宁县1篇、龙泉县2篇、鄞县1篇、桐乡县2篇、金华县1篇、镇海县1篇。

据此书例言说,“除选入(县份)外,尚有新城、定海、余姚、衢县、常山、建德、淳安、松阳、遂昌九县”送来宣讲稿,因“原稿每多繁复,其同一题之各县讲稿更多彼此相类”,因此未能编入第一辑。另外嘉禾、嘉善、长兴、武康、诸暨、黄岩、仙居、武义、汤溪、江山、开化、桐庐、寿昌、分水、永嘉、乐清、平阳、玉环、丽水、庆元、宣平各县宣讲所已报开办,但宣讲稿尚未送达。临安、平湖、孝义、新昌、东阳各县也已定有开办宣讲所之办法。⑦《浙江各县宣讲稿选粹》第1编,例言。

在这一辑中和现代国家观念有关的题目有:《说国民常识》、《说世界大势》、《说共和大意》、《说警察原因》、《释自由》、《说人民义务》、《说注重卫生》、《说公德》、《说中国地理》、《释平等》、《劝女学》、《劝放足》、《劝宝爱国货》、《劝爱国》、《劝破除迷信》、《劝入学》、《劝调和民教》、《戒吸鸦片》等等。

在这些题目下各县宣讲所都努力用“极其浅俗”之词语,并引古事参入的方式来引发听讲人之兴味。①《浙江各县宣讲稿选粹》第1编,例言。如瑞安县宣讲所的《说共和大意》就谈到:

我们中国政体从前叫做专制。做皇帝的,做官的很占便宜,做百姓的总要吃亏。近来改做共和。人人平等,人人自由,百姓享受的利益不是那专制时代比得上来,我说来给大众听听。

那专制的国度,譬如个人开设店铺,一切店务靠着一个店东主张。赚钱是店东消受,亏本也是店东担当。一般帮伙只服从店东命令,赚得若干薪水便了。现在共和国,事事以百姓为重,譬如多数股东合开的店铺,一切店务务必定要会集各股东商量,不得独行独断。不过百姓里出一个人做大总统,如各股东里推出一人做当手。其余立法机关、行政机关、司法机关又如某东司账、某东办货、某东经理银钱。合铺里没有一人不是股东,并那帮伙名目除去干干净净。国度兴盛犹生意兴隆,各股东分些利益。国度不能振作犹生意亏本,各股东也要摊派。如此说来,我们要同心协力,共保安全,使令这个国度到得有了兴盛日子,我们自然各有利益呢。说起利益,还须晓得自由、平等这两个道理。②《浙江各县宣讲稿选粹》第1编,第3~4页。

又如德清县宣讲所的《说自立》中则提出:

大凡一个国度必是人民造成的。一个国度的人民就叫做国民,亦叫做百姓。那国度初起的时候不过少数几个人,到后来生齿日繁,积成了家属。从家属积成了社会,从社会积成国度。所以国度与人民,人民与国度是一而二,二而一的。总而言之,人民就是国家的主体,不过先有人民,晚有国度,所以孟夫子说道:民为贵,社稷次之。这句话仿佛证明人民为国家的主体的。那孟夫子在专制时代尚且说这一句话。如今政体变更,由专制而成共和了。百姓在共和时代与在专制时代不同。为什么呢?因为在专制时代,事事推给上头做去,仿佛搭百姓无涉的。共和时代凡百事件,必要百姓同心协力,大家去做。国家的幸福就是百姓的幸福。国家的耻辱就是百姓的耻辱。须知共和时代的百姓就是共和国的主人翁。但是做主人翁必须有主人翁的资格,资格上的最要条件就是自立。③《浙江各县宣讲稿选粹》第1编,第46-47页。

二、江浙地方国家观念普及的空间

在各种普及国家观念的渠道之外,普及国家观念的空间亦非常重要。概要而言,清末民初江浙地方上普及国家观念的空间有四大系统:学堂系统、县城与市镇的“公地”系统、书店铺系统和交通通讯系统。

清末江浙地区各县城以下的广大地域社会在新政的主导下已出现了相当多的学堂。进入民国后尽管上层政治纷乱,但地方上的新学堂至少在数量上一直在不断增加。像江苏昆山1912年城镇乡学堂总计45所,到了1925年当地城镇乡学堂增加至115所,其中增幅最大的不是县城中的学校,而是市镇和乡村中的学校。在这些学堂里或许师资并不令人满意,设施也不那么完备,但以学堂膨胀的规模效应则仍然是地方普及国家观念的重要空间。这一点在学校各处均能得到充分证明。

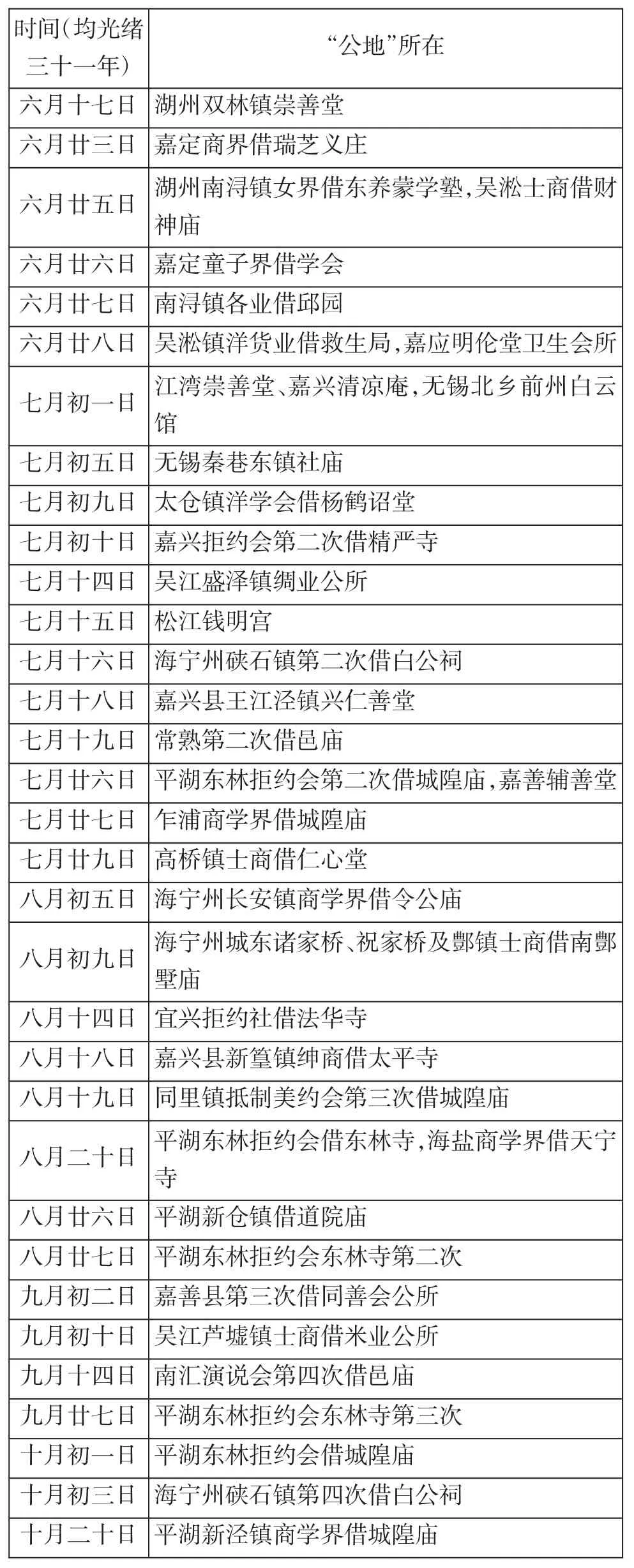

县城与市镇的“公地”,如善堂、祠堂、茶馆、各类局所、宗教场所和村镇广场等。《山钟集》为我们提供了1905年江浙地方抵制美货历次集会的地点,除了大量的学堂出现外,属于县城与市镇“公地”之处实在不少,详见下表。④苏绍炳编辑:《山钟集》,广东省中山图书馆参考研究部,1958年,第6-10页。

这种对于“国耻”的行动和记忆在1905年后的江浙县城、市镇与村镇里不断进行着复制与传承。叶圣陶在小说《倪焕之》中记录了一个江南小镇广场的公地上人们响应五四运动,进行反日演说的情形。这段文字虽是小说,但却有叶圣陶真切的亲身体验在其中。⑤吴泰昌:《忆“五四”,访叶老》,《文艺报》1979年第5期,收入刘增人、冯光廉编《叶圣陶研究资料》,北京十月文艺出版社,1988年,第157页。

张棡在1921年5月9日的国耻纪念日,记下了在当时县城里演出“救国新戏”的情形。据张氏记述,当天戏院内上下楼观众爆满,演出名叫《救国救民》新戏,对于观众,概不收“看资”。此戏内容正与“二十一条”交涉密切联系。⑥《张棡日记》,1921年5月9日条。

时间(均光绪三十一年)六月十七日 湖州双林镇崇善堂六月廿三日 嘉定商界借瑞芝义庄六月廿五日六月廿六日 嘉定童子界借学会六月廿七日 南浔镇各业借邱园六月廿八日 吴淞镇洋货业借救生局,嘉应明伦堂卫生会所七月初一日七月初五日 无锡秦巷东镇社庙七月初九日 太仓镇洋学会借杨鹤诏堂七月初十日 嘉兴拒约会第二次借精严寺七月十四日 吴江盛泽镇绸业公所七月十五日 松江钱明宫七月十六日 海宁州硖石镇第二次借白公祠七月十八日 嘉兴县王江泾镇兴仁善堂七月十九日 常熟第二次借邑庙七月廿六日 平湖东林拒约会第二次借城隍庙,嘉善辅善堂七月廿七日 乍浦商学界借城隍庙七月廿九日 高桥镇士商借仁心堂八月初五日 海宁州长安镇商学界借令公庙八月初九日八月十四日 宜兴拒约社借法华寺八月十八日 嘉兴县新篁镇绅商借太平寺八月十九日 同里镇抵制美约会第三次借城隍庙八月二十日八月廿六日 平湖新仓镇借道院庙八月廿七日 平湖东林拒约会东林寺第二次九月初二日 嘉善县第三次借同善会公所九月初十日 吴江芦墟镇士商借米业公所九月十四日 南汇演说会第四次借邑庙九月廿七日 平湖东林拒约会东林寺第三次十月初一日 平湖东林拒约会借城隍庙十月初三日 海宁州硖石镇第四次借白公祠十月二十日 平湖新泾镇商学界借城隍庙“公地”所在湖州南浔镇女界借东养蒙学塾,吴淞士商借财神庙江湾崇善堂、嘉兴清凉庵,无锡北乡前州白云馆海宁州城东诸家桥、祝家桥及鄷镇士商借南鄷墅庙平湖东林拒约会借东林寺,海盐商学界借天宁寺

到1923年,在吴江盛泽镇亦和大城市一样,定期举行国耻纪念游行。5月9日国耻日,上午九时,人群聚集,振铃开会。全体向国旗致敬礼,唱国歌与国耻歌。后演说,演说毕,全场三呼中华民国万岁。后整队游行,人数约五百人。前行有“国耻”白布旗一面,各校学生手持小旗,上书“力雪国耻”“经济绝交”“坚持到底”“收回旅大”“取消二十一条”“人心不死”“匹夫有责”“为国干城”等字样。沿途唱国耻纪念歌,并分发传单数十种,至十一时方散。①《国耻游行纪事》,《吴江》1923年5月21日,第2版。

除了在小城、市镇和村镇的“公地”上展开爱国集体行动外,“公地”亦是地方上关于“国家”之知识的重要流通空间。

江苏武进县1912年3月起由县教育会设立阅报所,在四座城门处将每日报纸用木框悬挂,供人阅览。②武进县教育会临时职员会3月17日和24日的报告,收入《武进县教育会会务报告》(民国元年上半年),无页码。江苏川沙县1912年1月始,县署门外,每日挂《时报》一份,也是“嵌木框内,以便阅者”。继因喜阅者众,另于牌楼桥、东门月城、邑庙、警所四处,悬挂报纸。1913年3月县政府更创办地方报纸——《川沙报》,也分贴在县署头门、牌楼桥、三王庙、合庆、龚路镇、曹路镇、顾路镇及高行八处,以期成为“开通风气之利器”。③《民国川沙县志》卷23,收入上海市地方志办公室、上海市浦东新区地方志办公室编《上海府县旧志丛书·川沙县卷》,上海古籍出版社,2011年,第1108-1109页。浙江海宁的读书人范尧深“非常留心着新闻纸”,每遇报纸上有什么重大事件,他便买几张白纸,把这些事简要地抄出来,张贴在镇上的小茶店内壁,于是喝茶的人都哄过去看。那些茶客“虽然只由于好奇心,但无形中也渐渐知道注意着国事了”。④严慎予:《范尧深事略》(1921年11月21日),原载《觉悟》,收入沈镕编《国语文选》第6集,大东书局,1929年,第99-100页。

第三个是书店系统。清末在苏州城里就已有三四家新式书店,这些书店与周边市镇、乡村的联系非常紧密。据包天笑回忆,他和朋友合办的东来书庄买卖新书,生意相当不错,尤其对于各乡各镇的顾客,很有信誉,如常熟、吴江、昆山各县都知道苏州有个东来书庄,于是便前来买书、订杂志,这样就不必跑到上海去,非常方便。苏州新书业的崛起正得力于它是江南各处水乡的一个中心点,每日都有各地来的航船。他们会给书庄送上一张单子,开列着新书和杂志的名目,书庄有的就立刻配给,没有的便去搜罗。而上海新书的出版机构,东来书庄也略有联络,因此生意愈推愈广,除了前面提到的地方,常州、无锡、嘉兴等处,也都有写信到苏州东来书庄来问讯配书的。①包天笑:《钏影楼回忆录》,中国大百科全书出版社,2009年,第164-165页。

鲁迅、周作人兄弟所在的绍兴府城,清末则有书铺七家,为特别书楼、万卷书楼、墨润堂、会文堂、聚奎堂、奎照楼、永思堂,分别坐落于轩亭口、仓桥街、水澄桥、大善寺前,规模平常者五家,极狭者两家。其中专售新书者两家,新旧参半者两家,新旧四六者一家,新旧三七者两家。据浙江留日学生主办的《浙江潮》杂志调查,这些书店的存在大大方便了绍兴城内和其周边地区的新书爱好者。②《绍兴府城书铺一览表》,《浙江潮》第8期,调查会稿栏,第181-182页。像水澄桥畔的墨润堂书坊,就是著名维新报纸《知新报》的派报处。鲁迅在那里购买过《知新报》,看到了“列强瓜分中国图”。为此他特别在信中表示忧虑说,“言英日俄法德五国谋由扬子江先取白门,瓜分其地,得浙英也”,杭州已增派“三千苗兵”助守。③鲁迅博物馆、鲁迅研究室编:《鲁迅年谱长编》第1卷,河南文艺出版社,2012年,第42页。

第四个是通讯交通系统。江浙尤其是江南地区以水路多而著称,有西洋访客曾描述:“在长江平原的土地上,布满了河流与运河。世界上大概再也没有其它地区会有那么多可通航的水路。长江、淮河及其支流形成了一条贯穿这个区域的通道,颇为壮观。”④转引自费孝通:《江村经济》,商务印书馆,2001年,第26页。葛剑雄亦指出:“江南的水网地貌和平坦低洼的地形,为工业化前的社会提供了最便捷廉价的交通运输条件,并且早已形成公共交通系统。达官贵人、地主富商可以通过私家船舶进行‘门对门’的来往,就是没落的士大夫和穷人,也完全可以通过‘航船’来往于城乡之间。”⑤吴滔:《清代江南市镇与农村关系的空间透视:以苏州地区为中心》,上海古籍出版社,2010年,序言,第2页。因此江浙城乡促成现代国家观念流动的交通通讯系统正是依托于水路的地理基础而展开。火车、汽船与新型邮政则是在水路基础上逐渐扩充的关键性因素。⑥参见康无为:《“画中有话”:点石斋画报与大众文化形成之前的历史》,收入氏著《读史偶得:学术演讲三篇》,台湾“中央研究院”近代史研究所,1993年,第98页。

三、现代国家观念普及的效应

清末民初是一个在各方面开始发生大变化的时代,邓之诚在1956年说:“世无不变,而无此八九十年所变之速,而且多不惟政也。风俗之移易者多矣!”接着邓氏又说:“然有当变者,有不当变者,有及今尚未变,而终必变者。”⑦《邓之诚日记》,1956年11月2日条,收入邓瑞整理《邓之诚文史札记》,凤凰出版社,2012年,第970页。

可见我们在承认“变化”极大的同时,亦应注意到在这一个大变化的过程里,从政治、制度之变到人心、风俗之变绝非齐头并进,顺理成章,一帆风顺。其中不仅有着很多“作始也简,将毕也巨”的变化,而且诸种变化内部和各种变化之间均有着丰富曲折的多歧性,由此清末民初江浙地方上的现代国家观念普及究竟产生了哪些效应就成为了一个非常值得讨论的问题。

一方面我们会注意到从清末到民国趋新读书人对国家观念变化的“效果”永远处于不满足状态。如诸多读书人希望以戏剧改良来普及国家观念,这一点从清末一直谈到五四。1906年王钟麒在上海张园看过时事剧《爱国青年》后写下了著名的《论戏曲改良与群治之关系》一文,其中说到戏曲是“无上无下,无老无少,无尊无卑,罔不受其感动力也”,因此“足以左右世界,其范围所及,十倍于新闻纸,百倍于演说台”。正因为戏曲有如此力量,所以其改良的方向是“宜多演国家受侮之悲观,宜多演各国亡国之惨状”。⑧王钟麒:《论戏曲改良与群治之关系》,《申报》1906年9月22日,第2版。但到1930年代末,这个愿望似乎仍未实现,徐慕云依然认为要“速编适应时代潮流之新剧本”,因为:

现在多数民众,依然不能了解革命真义,往往一种政令颁行,辄引起许多无意识之阻挠或曲解。是皆由于中年以上之无识民众,脑中只有幼年在家庭社会耳濡目染之亡清礼教,及在封建思想之剧曲中所视听之神怪故事、帝王尊严,故其思想陈腐,遇事误会,实亦无怪其然。当此新旧思潮递嬗之际,既难强令若辈读新书,革旧见,只有速谋剧本之改良,藉以灌输新思想而已。⑨徐慕云:《中国戏剧史》,第285页。

不过另一方面,胡适在1930年代曾分析过让中国能够统一的新兴势力有:新教育、销行全国的大报纸、新兴的交通机关。从报纸与学校里传播出去的民族观念、国家观念和爱国思想通过电报、邮政、轮船、铁路、公路等等传播出去,真是“缩小了不少的距离,使全国各地的人增添了不少互相接触的机会”。①欧阳哲生编:《胡适文集》第11册,北京大学出版社,1998年,第488页。

胡适的分析意味深长,作为一个从清末一路走来的著名读书人,他看到了几十年来中国人在国家观念上的深刻变迁。就现代国家观念普及这一点来说,在日本的军国武力愈迫愈切的1930年代,胡适回首往事,大概会回想起清末他曾热烈崇拜梁启超,欲为“军国民”、信奉“国家主义”的岁月。这就像郭沫若在1942年所说:“二三十年前的青少年差不多每一个人都可以说是国家主义者。”②郭沫若:《学生时代》,人民文学出版社,1979年,第56页。

尽管30年代胡适已不再是那个20世纪初海上洋场里的热血少年,但他心里非常了解,如果没有清末民初从城到乡的国家观念普及,即将到来的抗战是否能够做到全民真正的“同仇敌忾”还真很难说。因此对于当时江浙地方上国家观念普及的实际效果究竟如何,虽然有待进一步深入讨论,但目前已可有一些大致的估计。比如详载1905年江浙地区市镇、乡村如何开展抵制美货运动的史料集——《山钟集》,就给我们提供了一些难得的小城、市镇、乡村中人已开始慢慢接受现代国家观念的图景:

首先是这些地方与中心大城市因国家观念普及而产生了密切的互动。如南浔就有人致函上海总商会说:“美工禁约风潮所激,敝镇同人亦复感动,濡等拟即集各商,提议调查美货种类,稽察私自买卖之法。”石门镇商会有函说:“美国苛待华工,波及士商。贵会筹议抵制不遗余力,各埠闻风兴起。虽国民之进步亦贵会提倡之力,石门僻处内地,而美国无理之举,凡我同胞之有血气者,谁无感情。”双林镇给上海拒约总会的去函云:“敝镇虽小,未尝非中国之一分子,限以十八日为始,各店不进美货。自绸缎布庄、洋货洋油以及烟店之售字者,各将美货牌号抄去,以便实行禁售。敝镇尚有禁用美货之传单,并《争约记》(京调),直至即望发刻,须廿二日出版,再当寄呈台览。”湖州署名印成子的写信给抵货领袖曾铸说:“读日报,知阁下于抵制禁约,不用美货一事,持之独力,具见爱国热诚溢于言表,可胜感佩。惟是国民程度尚低于报纸所说,未尽领解。开通民智所赖演说,尤须佐以图画,鄙意欲请阁下将美人招徕华工时,如何优待,及廿年前订约后如何苛虐情状,一一绘以精图,图后详载事实(文理宜浅近,使粗识文字者亦可玩读),及美货各种商标,都一二十页,成为小册,如画报然,如从前晋豫灾荒时《铁泪图》然,石印装订,由各属广购,广送,如此则触目惊心,易于实行抵制。此册若成,敝处当首先购买,运往各乡镇分送,各处情形相同,销路必广,似不难收回工料等价。又,乡镇商民未尝尽看报纸,各报所登函电及转移美国报纸之说,亦须择要附载,如此较更警醒。”③苏绍炳编辑:《山钟集》,第 26、31、38-40 页。

又有次一级的省城与地方之间由国家观念普及而建立的联系。比如浙江兰溪镇士绅在六月间就接到了发自省城的“抵制美约会奉劝同胞不买美货”的白话传单,“其文浅而明,粗知文字者即能入目了然”。兰溪当地士绅收到传单后连夜赶抄,粘于要道。此时恰逢金华府试,各县赶考之人皆由兰溪经过。又值八月十三日方岩地区进香,此地乃金华、衢州、严州的第一胜境,“三府属之人,每年秋收后皆往进香,鱼贯而来,亦由此过,日必数百人。凡见此单,人人共愤,共表同情”。④苏绍炳编辑:《山钟集》,第186页。

还有从大城市发起,一步步进入到地方外围直至其内部的集体行动,如宁波抵制美约社曾分赴乡镇担任演说,“每日驰赴庙寺、船埠、闹市人众之处演说文明抵制办法,环而听者率数百人,到处欢迎,大为激动”。塘栖镇开拒约演说会,到会者多至三百人。新市镇公议不用美货之文明办法,“到者七百余人”。石门镇宁绍士商演说美人虐待华工情状,听者动容,及讲曾朴《留别天下同胞书》,闻者泪下,且有哭至失声者。硖石一镇五千余家均写‘不用美货’四字张贴门口,以昭公义”。⑤苏绍炳编辑:《山钟集》,第 110、123、135、140、144 页。

从上面的历史细节中我们已经能了解到当时江南城乡国家观念渐趋普及后所产生的效果。接下来做一些关于“变”的效果的归纳。

清末民初江浙地区的国家观念普及是清末重大变局的一个组成部分。以印刷、传送技术的革新为基础,以启蒙之思想的兴起为契机,无论利用报刊、书籍来进行普及,还是以告示、宣讲、演说等来普及,都相较以往有了不少新的特点。最重要的特点有三,即大量、快速和廉价。有些普及方式可能三者备一,有的三者备二,有的则三者兼有。这些新特点造成的是现代国家观念与地方读书人在各个层面的联接,这种联接首先就体现在人心之变上。

1904年钱穆进新式小学——无锡荡口镇的国语学校,受到的一大观念冲击就是老师钱伯圭告诉他:《三国演义》等书可勿再读,因为此书开首即云“天下合久必分,分久必合”。一治一乱,此乃中国历史走上了错路,故有此态。像欧洲英法等强国,合了便不再分,治了便不再乱,此后正该学他们。据钱穆说当时自己“年方十龄”,“伯圭师即耳提面令,揭示此一问题,如巨雷轰顶,使余全心震撼。从此七十四年来,脑中所疑,心中所计,全属此一问题。余之用心,亦全在此问题上。余之毕生从事学问,实皆伯圭师此一番话有以启之”。①钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》,第45-46页。

其次,这种联接反映在各层次读书人的日常生活中,已处处可以见到“现代国家”的影子。1915年左右蒋维乔出版一本宣扬养生的小册子叫《废止朝食论》。此书在全国特别是江浙地区风靡一时。读其书的人在其自叙中能看到的是日常饮食一事是如何与种族之争、国家之争相联系的,其云:“凡有生命之物,罔不赖食以维持其生活。故物出生以后,其第一本能即在求食。食物有尽而求者无尽,于是乎有争夺。争夺之不已,至于相杀。始也,人与禽兽争,优胜劣败而禽兽逃匿。继也,人与人争,亦循优胜劣败之例。而优中复有优者,其争夺之烈遂相寻不已,而范围已愈大,由个人之争集合而为种族之争,集合而为国家之争。”②蒋维乔:《废止朝食论·自叙》,商务印书馆,1915年。

蒋氏书中又特设“废止朝食二食主义与国民经济”一章,意在宣扬废止朝食能积极地增加生产,消极地减少消费,节省食物和节省各种费用,如我国一日的炭薪消费二十六万六千余元,一年须九千七百三十三万余元,“苟国民实行废止朝食,不即可节省此巨数乎?”③蒋维乔:《废止朝食论》,第94-102页。

大致同年,在浙江新昌地方上的一个学生见到同学踢球就立即想到“吾国与日人对峙,是不啻今日之攻球门也,夫日人与吾国人,犹红绿球之踢球人也。吾国之土地,犹皮球存立于操场也,两队相争,犹吾国人与日人相攻击也。吾辈青年,可不击球,以强筋骨,活血脉,振精神,与日人相博战乎?”过几日见到泥水匠修围墙,建大门,他又推论道:“不啻国家之国防也,国防不可坏,门墙岂可少乎?夫国防不建,则外人自由出入,一无禁止;至于外兵至时,将何以抵御之?至此而始悔防御之无从,不亦晚哉!愿我政府,筑炮台,练海军,购兵舰,早建国防,勿至临渴而掘井也。”看到商人卖蚕茧之旗帜,他也想:“夫国家存立于世界,必有一国之旗,吾国以五色旗为国旗,使各国人见而知中国之旗也。特是国家荣,则旗亦荣;国家辱,则旗亦辱,国家之荣辱全在乎旗。”④《梁柏台日记》,1915年5月19、24、27日条,收入中共浙江省新昌县委党史办公室编《梁柏台》,当代中国出版社,1994年,第33-34页。

常熟地方上的一个读书人则记述了他们在酒席宴间行的一种毋忘“五月九日”国耻的酒令。酒令设计者认为人们均当爱国,因此每逢宴会及亲友喜庆等事,行此酒令,可激发忠勇心与爱国心。⑤徐兆玮:《徐兆玮日记》第4册,李向东等标点,黄山书社,2014年,第2329页。

正因为“现代国家”的影子时时在人们的日常生活中显现,李璜才会认为现代人的生活已是“宗祠之鬼不灵,而春秋祭扫多衰”。大家所崇拜的是“被日人割去鼻子的蔡公时,以及排满革命的黄花岗烈士”;纪念的是“‘五七’,‘五卅’;庆祝的是国庆,这为二十年前所无有的,其他如国语普及,戏剧之京调普及种种的环境条件,皆足以使国家生活的意识日浓”。⑥李璜:《国家主义者的生活态度》,《醒狮周报》第191期(1928年10月),第13页。

最后,这种联接表现在一种“时代气氛”的塑造和蔓延上。著名年鉴派史学家吕西安·费弗尔(Lucien Febvre)曾指出“如果把个人与当时的‘道德气候’隔离开来,与时代的‘气氛’隔离开来,是不可能理解16世纪的”,“不能用20世纪人的眼睛去读16世纪的文章”。①参见亨利拜尔为吕西安·费弗尔的《十六世纪的无信仰问题》(商务印书馆,2012年)写的导言《集体心理与个人理性》,第12页。这一点同样也适用于清末民初的读书人。

弥漫在清末民初不少读书人心头脑海的最重要事乃是对国家富强无与伦比的渴望和孜孜以求的追寻。在这种时代气氛下,一方面它会指向时人的本心,向内而去,让他们经常产生担心、害怕、恐惧国将亡种将灭的强烈情绪。南社中人周实曾说:“天下之奇惨殊痛,孰有过于种歼国失者乎?是故世界上至美好艳丽之景,一入于种歼国失者之视听,无往而非愁城,无往而非黑狱也。犹忆去年清明,风日晴暖,草木鲜妍,无尽与同侪结队踏青钟山麓,良辰美景,赏心乐事,以言斯游,讵不快耶?然无尽不禁百端交集,愤懑欲狂。詈山川之无情,吊兰芷之易萎。呜呼,噫嘻!无尽非好为无病之呻吟也,亦实有万不得已之故蕴结于中,有触斯发耳。”②周实:《无尽庵遗集》(外一种),陕西人民出版社,2009年,第184页。

另一方面,这种气氛塑造了清末民初之人对外想象的形态。他们总是觉得东西洋诸国之所以富强,就是因为其国民具有现代国家观念,而中国之所以贫弱,则是因为中国国民缺乏现代国家观念。因此在他们的对外想象里,西人的国家观念会随时、随地在每个人那里都有显著激烈的表现,与中国人的无国家意识、一盘散沙的局面形成鲜明对比。甲午战争后姚锡光作《东方兵事纪略》时就说:“法之败于普也,其惨死忧辱之状,法人摹以油绘,演以光镜,任国人纵观;且植木表通衢,如偿德金钱体积,大书其上,所以启通国愧愤之心,迄今其国人道之,士夫涕洟,妇孺切齿,故甫蹶而即振。”③姚锡光:《东方兵事纪略·序》,中华书局,2010年,第1页。

这种对法国人国家观念的想象到数年后更有人以演剧为例作阐发道:“昔者法之败于德也,法人设剧场于巴黎,演德兵入都时之惨状,观者感泣,而法以复兴。美之与英战也,摄英人暴状于影戏,随到传观,而美以独立。演剧之效如此,是以西人于演剧者则敬而重之,于撰剧者更敬而重之。自十五六世纪以来,若英之蒿来庵,法之莫礼霭、那锡来诸人,其所著曲本,上而王公,下而妇孺,无不人手一编。而诸人者,亦往往现身说法,自行登场,一出未终,声留全国。”④邓百意:《王钟麒年谱》,河南文艺出版社,2013年,第80页。

不过需要特别指出,现代国家与在地读书人的各种联接,其造成的并不是一个单向的国家进入地方的关系,而经常是一个国家进场,地方依然在场的关系。特别是在江浙地区,钱穆就观察到当地“从来名宦大臣,退老居乡,多知恭敬桑梓,敬宗恤族,于地方有贡献”。即使到了清末民初,如“南通有张謇季直”,“兴办实业,提倡新学校,一时南通与无锡媲美竞秀,有全国两模范县之称”。⑤钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》,第271页。

这其实提醒我们,现代国家观念在江浙城乡普及时所达到的效果,实是一个需要多面解说的事。其一面是一种无所不包、笼罩一切、神圣抽象的国家观念渐渐在人们的脑海当中建构起来,但其另一面是这种建构面对的是一种前所未有的紧张性。既然这种现代型的国家观念是无所不包、笼罩一切、神圣抽象的,那么“国”究竟在何处,“国”从哪里爱起就成为一个长久困扰读书人的大问题。章太炎指出:“凡所谓主义者,非自天降,非自地出,非摭拾学说所成,非冥心独念所成,正以见有其事,则以此主义对治之耳。其事非有,而空设一主义,则等于浮沤,其事已往,而曼引此主义,则同于刍狗。”⑥章太炎:《排满平议》,《太炎文录初编·别录卷一》,见《章太炎全集》第4卷,上海人民出版社,1985年,第277页。因此所谓爱国主义和如何爱国就成为了一个彼此长久紧张且至今仍未有一个确切答案的问题。

(责任编辑:李孝迁)

*本文系国家社科基金项目“清末民初现代国家观念的普及化研究(1895—1919)”(11CZS057)、上海市浦江人才计划项目(11PJC043)的阶段性成果。

瞿骏,华东师范大学历史学系暨中国现代思想文化研究所副教授(邮编200241)。