青年亚文化在新媒介时代的标出性翻转

——以表情包为例

2017-07-24谢林杉

谢林杉

( 四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610064)

青年亚文化在新媒介时代的标出性翻转

——以表情包为例

谢林杉

( 四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610064)

表情包作为一种新的表意形式,借助社交媒体的迅速发展,成为大多数网络使用者在符号运用或日常表达中惯常使用的方式。它的兴起,从实质上看,就是其所代表的青年亚文化在新媒介时代所实现的一定程度上的异项翻转。事实上,通过表情包实现亚文化标出性翻转的机制,就是运用神话生产认同,从而争夺更多的中项力量。而内容上表意方式的改变,以及形式上社交媒体带来的媒介环境变化,则是推动表情包在网络中盛行,进而成为促使青年亚文化标出性翻转的重要力量和关键因素。

表情包;异项翻转;神话;反讽;社交媒介

Web2.0时代,伴随着社交媒体的出现与极速发展,作为一种新的表意形式,表情包逐渐出现在大众视野中,并迅速获得了以80后、90后为代表的网络群体的青睐,成为大多数受众在社交媒体上表达戏谑的惯常方式。

表情包的最初表现形式以字符组合为主,例如用“:(”“:P”“:D”来表示难过、吐舌、大笑等。2003年,当时的主要社交媒体QQ上线了它的第一代默认表情,此后,以其为代表的图像表情渐渐取代了字符组合。但这时由于QQ还未开发出“另存为表情”这一功能,大批的使用者并没有自己寻找图片制作表情包的想法与机会。当受众的需求远远不能被QQ的默认表情满足时,以卡通形象为主的新一代的表情出现了,如悠嘻猴、阿狸、兔基斯等。2008年,流行于北美的暴走漫画开始引入中国,在网络年轻一代中引起了强烈的反响。与此同时,网友配合暴走漫画制作的一些真人表情开始在网络上逐一亮相,以姚明、花泽香菜和崔成国为代表的真人暴走漫画表情迅速爆红网络。此后几年,各种手机P图软件的产生降低了制作表情包的技术门槛,微博、微信等社交媒体的迅速普及为表情包的传播提供了巨大的开放平台。因此,以真人尤其是以文娱明星、体育明星,甚至政治人物为主要代表的网友自制表情包不断衍生,形成了一股表情包潮。

2016年,中国游泳运动员傅园慧在里约奥运会中成为表情包新宠……似乎越来越多的事件和人物都被互联网使用者以转化为表情包的形式进行调侃与戏谑,并进一步运用在自己日常的媒介表达中,形成一种符号的消费与狂欢。

一、标出性的翻转

语言学中,布拉格学派的俄国学者特鲁别茨柯依在20世纪30年代提出了“标出”这一概念。赵毅衡将这一语言学中的观念,推演至符号学领域,用以解释文化符号学中的诸多普遍现象。赵毅衡认为,“两项对立中,导致不平衡的,是第三项,即‘非此非彼,亦此亦彼’的表意,称之为‘中项’;为了简便,我们把携带中项的非标出项称为‘正项’;把中项排斥的称为异项,即标出项”[1]283。非此非彼、亦此亦彼的情况在近乎泾渭分明的语言学领域中很少出现,但在常常需要依靠接收者主观解释的文化符号学领域,则是一种普遍的规律。所以,正项、中项与异项是三个相互依赖而存在的概念。

一方面,从以上定义中可以看出,对立的两项无法依靠自己本身的特性定义自身。也就是说,我们无法单独撇开中项来判断出何为正项,何为异项,只能通过中项的偏向来判断。“文化的二元之所以会形成意义上的对立,其决定性的因素就是中项会做出对其中一项的价值认同;如果没有这个价值认同,二元的概念只是意义上的不同项,并不会形成对立的态势”[2]。例如,20世纪90年代热播的家庭情景喜剧《我爱我家》中,由葛优饰演的纪春生一角的种种动作被网友从视频中截出,通过各种社交媒体的传播,迅速成为时下最流行的表情包,其中最典型的表情被网友称为“葛优瘫”。与热衷于制作“葛优瘫”表情包的网友相对,针对这一系列的表情包,葛优本人屡次在面对记者提问时的态度都没有回应。而除了表情包制作者和葛优本人以外,还存在着广大网友这一第三群体。在由当初这一不太起眼的角色所引发的表情包热潮中,仅有“制作者”和“葛优本人”这两个对立项,我们是无法定义哪一方为正项,哪一方为异项的。而广大网友作为庞大的中项,他们的态度则决定了这一问题——他们对于“葛优瘫”的表情包推崇备至,在微博、微信等社交媒体上发布和交流聊天中常常使用。有的网友把表情包进一步制作,将美国漫威电影中的超级英雄或日本漫画中著名人物的服装PS到了葛优身上,演变出了各种进化版的“葛优瘫”表情包;更有甚者,通过电商渠道购买到类似葛优当时穿的服装,穿在自己身上模仿葛优的动作表情,亲自参演、制作表情包。显而易见的是,作为中项的广大网友是偏向表情包制作者的。那么,制作、使用和传播表情包的人所组成的群体就变成了正项,以葛优为代表的对表情包持回避态度的群体则成为异项。这就表明,中项决定了何为正项何为异项。

而另一方面,具有决定性作用的中项,同时也是十分被动的,因为“中项的特点是无法自我界定,必须靠非标出项来表达自身”[1]283。因此,在文化意义的表达上,“中项无法完成自我表达,甚至意义不独立,只能被二元对立范畴之一裹卷携带,即是只能靠向正项才能获得文化意义”[1]283。赵毅衡将这种现象称之为“中项偏边”。媒介发展至今,人人都有了发声和表达自我的途径,互联网所带来的去中心化更进一步地削弱了对精英主义的崇拜。网民所代表的“草根文化已成长为足堪与所谓的‘主流文化’甚至‘精英文化’对抗的一股力量”[3]。前互联网时代,在草根文化与精英文化的对立中,草根文化并没有形成大规模的对抗力量,大众对精英文化还有着执着的追求。以文娱明星为例,互联网时代到来之前,明星普遍都倾向于树立自己完美的形象,拍摄仪态端庄的照片,向大众隐瞒自己的恋爱、婚姻状况等。这是因为在当时,草根文化还被社会视为文化的异项,是社会主流精英文化的对立面。明星作为中项,要想在社会大众中获得认可与追捧,必须依靠当时的文化正项——精英主义来打造自己的形象,创造自己的标签。而现如今,草根文化在互联网时代迅速崛起,人人都在呼唤“接地气”的时代,精英主义似乎已不再那么受到追捧。明星们也纷纷改变自身经营形象的策略,通过倒向过去的异项——草根文化,来完成自身意义的表达。同时,过去的异项也由于中项的偏向翻转成了现在的正项。表情包的使用就是最明显的一个改变——精英主义盛行的年代,似乎很难想象重视自身外貌的明星群体会接受以自己为原型的表情包的存在。而今,明星们多半已欣然接受,且这明显已经成为一个迅速吸引粉丝的途径。

表情包的大肆流行,从实质上看,就是其所代表的青年亚文化在新媒介时代所实现的一定程度上的异项翻转。“亚文化”这一概念由美国社会学家弥尔顿·戈登首次提出,他“将亚文化用于民族文化的再划分,意指基于种族、经济、宗教和地区等不同社会要素而产生的差异文化”[4]。从文化符号学的视角看来,亚文化实际上就是强烈地将自身定义为正项的文化的对立面——具有标出性的“非文化”。在文化的发展过程中,二元对立的两项由于中项的变化也会发生地位上的变化。“随着当代文化超熟发展进入所谓‘后现代’,长期处于边缘地位的标出项,有可能再度翻转,造成文化的再次变迁”[1]288。在推崇精英主义的成熟文化中,媒体上的表达多以正式、严谨的方式和积极向上的态度为主流,以戏谑、讽刺式的表达标出为异项;而在当代文化中,以表情包为代表的反讽、自嘲的表达方式成为释放情绪压力的一个出口,更易受到处于现代社会压力下的人们的青睐。越来越多的受众和媒体选择用后者这种方式进行意义的表达。连一些一向给人以严肃、严谨印象的官方媒体,也开始使用表情包这种形式,亚文化在一定程度上逐渐实现标出性翻转。

如今,传统严肃的官方媒体面对表情包所代表的亚文化的强烈冲击,没有一味地将其否定,而是一定程度地接受与融入亚文化群体,进而得到文化标出性翻转但自身媒体地位不变的最佳结果。

二、神话生产认同

进入互联网时代后的青年亚文化,借助社交媒介以迅猛的发展势头不断壮大,其中突出表现之一则是目前表情包的大肆流行。前文提到,这一现象的实质,是其所代表的青年亚文化在新媒介时代所实现的一定程度上的异项翻转。那么,表情包究竟是以怎样的表意机制来完成青年亚文化的异项翻转的?

事实上,通过表情包实现亚文化标出性翻转的机制,就是运用神话得到更多中项的认同。罗兰·巴尔特在《今日神话》一文开篇中说到,“神话是一种传播体系,它是一种讯息。由此我们认识到,神话不能是一个客体、一个概念或者一种观念;它是一种意指方式、一种形式”[5]1。无数单个的表情包通过神话生成统一的意义,在文化的表达中便不再是一个个传递具体讯息的载体,而是推动整个青年亚文化翻转的重要力量。

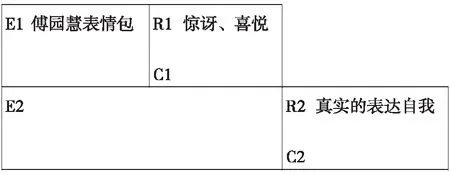

巴尔特认为,一个符号除了包含一个能指(E)代表的表达部分、一个所指(C)代表的内容部分,还包括将能指和所指结合成为一体的关系(R),也就是意指作用。用图表示,即为:

位于图示中间的竖线表示意指作用,即能指和所指间的关系R;在其左边的部分表示能指E;在其右边的部分表示所指C。ERC三者组合形成的整体即为符号,这样的符号也称作直接意指组合。

对于神话,巴尔特解释其“是一个奇特的系统,因为它是从一个早于它存在的符号学链条上被建构的:它是一个二级的符号学系统。在一级系统中作为符号存在的东西(亦即一个概念和一个形象结合的总体),在二级系统中变成了一个能指”[5]7。也就是说,上文中所提到的作为整体的ERC组合,变成了另一个ERC组合的能指(E)部分,用图表示,即为:

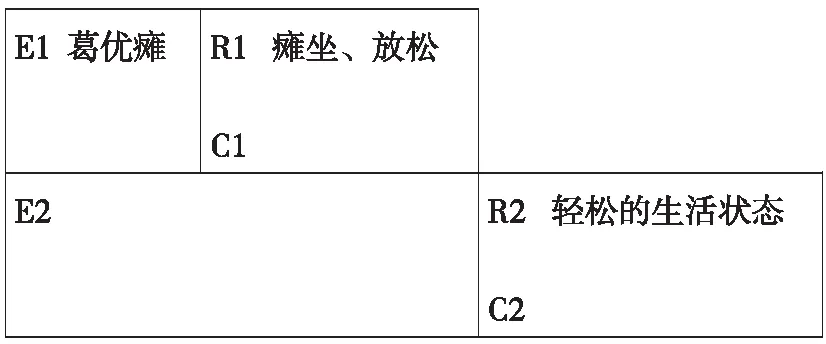

图中,第一层面的E1R1C1为一个直接意指组合,作为一个完整的符号表达意义;与此同时,E1R1C1又整体构成第二层面E2R2C2中的能指(E2)部分,再与R2C2组合为另一整体,形成一个完整的符号参与表意。可以看出,神话作为一个符号系统,是一个由多个直接意指组合结合而成的复合意指组合,它通过解释第一层面的能指E1与第二层面的所指C2之间的相关之处来建构意义。

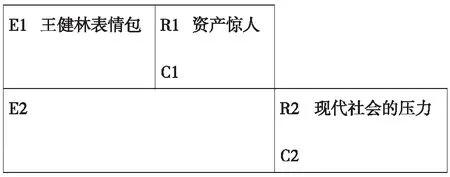

在我们日常沟通交流行为中,希望通过表情包这一能指表达出来的,大多只是停留在第一层面的ERC组合的所指所传达出的意义,但作为一种文化表现形式的表情包,则有着更深层次的引申意义。例如,在访谈节目《鲁豫有约大咖一日行》中,王健林谈到对于年轻人希望通过创业变成首富的看法时说,“先定一个能达到的小目标,比方说我先挣它一个亿”。该访谈画面被网友从视频中截出,一时间在网络上疯传,与由此引申制作出的图片一起成为新一轮的刷屏表情包,存在于各大社交媒介中。在该表情包的直接意指层面,图像信息——首富王健林的形象,和文字信息——“先定一个能达到的小目标,比方说我先挣它一个亿”作为整体构成能指(E1)部分,它所意指(R1)的是“王健林资产惊人”这一所指(C1)。然而,当众多网友在社交媒介上不约而同地使用该表情包时,其所指就不仅仅限于“王健林资产惊人”,更吐露出了来自竞争环境愈发激烈、生活成本不断升高的现代社会的压力。

又如,里约奥运会女子100米仰泳半决赛结束后,中国选手傅园慧在接受央视记者采访过程中的表现,偏离受众对于公众人物在大众媒体上表现的一般认知,动作表情夸张但不做作,语言表达真挚而不程式化,受到网友的喜爱与追捧。采访片段一经播出,网友根据傅园慧真人或者动漫形象所制做出的表情包紧跟着就上线。在这一系列的表情包中,傅园慧的表情以及网友自行配制的文字作为整体,构成直接意指层面的能指(E1)部分。所指(C1)所表达的意义根据能指具体内容的不同而略有差异,主要表达惊讶、喜悦等情绪。在现代社会职场中人喜怒不形于色的语境之下,这一系列的表情包表达出使用者在压抑自己情绪表达之后想要将情感进行极致外放,以及希望以真实的自我面对大众的本真之愿。

前文中所提到的“葛优瘫”,也有着同样的符号表意体系。直接意指组合中,葛优特有的表情作为能指(E1),指向所指(C1)所表达的瘫坐、精神状态放空的状态。而E1R1C1组合所引申出的能指(E2),则指向了快节奏生活中人们渴望休息、渴望放松的生活状态。

神话作为一个符号系统,通过解释第一层面的能指E1与第二层面的所指C2之间的相关之处来建构意义。能指与所指的关系存在着任意性,但从以上对几个具体的表情包的拆解中可以看出,表情包在作为神话进行意义建构的过程中,能指E1与所指C2之间的任意性遭到了淡化,而二者之间的相关性得到了凸显。这将让使用者及受众在表情包的传播过程中,逐渐地忽视掉能指E1应该首先指向的所指C1,而直接由能指E1关注到所指C2。同时,造成作为过渡到所指C2的中介——由E1R1C1构成的能指E2被掩盖的情况。所以,当由数量众多的工薪阶层和学生群体等构成的受众群,面对不断凸显出的诸如“竞争环境愈发激烈、生活成本不断升高的现代社会的压力”,“压抑自己情绪表达之后想要将情感进行极致的外放,以及希望以真实的自我面对大众的本真之愿”,“快节奏生活中人们渴望休息、渴望放松的生活状态”等意义时,会与自身情况进行对比,自然就会产生出强烈的认同。这种认同“本质上是一种意义感、身份感和归属感,表征着个体对自我、他者和社群的认可、接纳程度,在最宽泛的意义上,皆属沟通、交往的产物。社会认同自不待言,自我认同亦在个体与‘有意义的他者’的互动中得以构建”[6]。以表情包为意义载体的符号表意行为在社交媒介上不断发生,由此在使用者及受众身上产生的情感认同将他们迅速地集合为一个不断壮大的群体,其所代表的青年亚文化也在符号发送与接收的来来回回中,不断地争夺着庞大的中项,进而实现标出性翻转。

三、语境言说世界

前文中多次提到,青年亚文化在进入了互联网时代之后,群体规模开始有了明显的壮大,表现形式也变得丰富起来,包括我们所熟知的表情包、弹幕、COSPLAY等。这使得亚文化群体的发声不再局限于过去所集中的文学、音乐等形式,而是在日常生活中有了更为生动、便捷的表达。那么为何在进入了互联网时代会发生这样的改变?互联网时代究竟存在着怎样的特性,允许甚至推动表情包以及更大范围内的亚文化的传播与扩散?

符号的使用环境称之为语境。在符号完成意图意义、文本意义、解释意义传播的整个过程中,与符号发送者和接收者同样重要的,还有符号运用的语境。笔者认为,表情包作为现今社交媒介上主要的表意形式之一,进而成为逐步推动青年亚文化实现标出性翻转的重要力量,其主要原因在于内容上表意方式的改变,以及形式上社交媒体引发的媒介环境的改变。

1.反讽时代的到来

意大利思想家维柯最早提出四体演进关系,他将世界历史划分为以比喻为主的神祇时期、以转喻为主的英雄时期、以提喻为主的人的时期以及以反讽为主的颓废时期。作为符号修辞的四个主型——隐喻、转喻、提喻和反讽,它们之间存在着一个否定的递进关系。这一关系在之后被众多学者所论证,并推演到其他各个领域。可见,四体演进符合人类文化演进的一般规律。

在这之中,反讽是一种有别于其他修辞格的特殊修辞方式。与其他修辞格相比,反讽的本体与喻体之间不仅没有衔接关系,反而还是相互排斥冲突的。它将两个完全相斥的意义糅合在一个方式中进行表达,这使得传播过程变得相对艰难,但也因此为传受双方的表达带来更大的张力。反讽不等于讽刺,它是“包括讽刺在内的一系列修辞手段,其目的是为了隐藏说话者的真实意图,通过相反意义距离带来能指的张力,最终成为特定语义场的基本存在形式,反讽通常不存在需要攻击的对象”[7]。反讽分为语言反讽和符号反讽。表情包一般包括图片和文字两个部分,作为多媒介构成的表意符号,它在使用中存在着大量反讽的例子,尤其是当媒介各自表达出不同于对方的意义时,又或者符号文本与伴随文本发生冲突之时。例如,表情包的主体人物是凤姐,配的文字却是“向前三百年,向后三百年,总共六百年无人超过我”这类自我浮夸的语言;另一个表情包的图文内容是“好好学习”,但反复使用它的是一个平时不学无术,总是在考试前“临时抱佛脚”的学生……

当代文化已逐渐地在历史进程中发生转向进入反讽社会,尤其是在互联网兴起和普及之后,大到国家发展、哲学思考,小到个人规划、日常生活,都有了一个便捷、公开的平台可供各方意见交汇、碰撞,矛盾与冲突也会不可避免地发生。反讽文化在这样的社会现实中,已然成了当代文化的本质。

在此种语境下诞生的表情包,本就是反讽文化的典型代表,自然而然地受到使用者的追捧。热播剧《甄嬛传》《芈月传》中主演们带有戏剧性的夸张表情,或当红演艺明星的经典表情,经过网友的技术处理都变成了流传甚广的表情包。而公众人物在新的表意语境下,也逐渐适应了反讽文化的特性,甚至将其变成为增加自身好感度的一种重要方式。如在湖南卫视综艺节目《快乐大本营》中,张一山、黄子韬等明星现场表演制作表情包;Angelababy、倪妮等也纷纷与腾讯公司合作,在微信平台上推出自己专门制作的真人表情包。除了网友的积极参与,在越来越多的公众人物的推动下,各式各样的表情包必然会在反讽时代有更加突出的表现。

2.媒介环境的变化

“不是符号在‘说话’,而是符号的媒介在‘说话’”[8]。显而易见的是,作为在互联网时代兴起的表意形式,媒介决定了表情包的诞生与流行。

马歇尔·麦克卢汉的经典媒介理论——媒介即讯息,论述了媒介本身所蕴含的巨大力量。罗伯特·洛根在《理解新媒介——延伸麦克卢汉》一书中提出,“总体上,我们所谓的‘新媒介’是这样一些数字媒介:它们是互动媒介,含双向传播,涉及计算,与没有计算的电话、广播、电视等旧媒介相对”[9]。洛根在麦克卢汉对电力大众媒介研究的基础之上,将新媒介与之比较,得出了适用于所有新媒介的14条特征或讯息,包括:双向传播、新媒介使信息容易获取和传播、新媒介有利于继续学习、组合与整合(alignment and integration)、社群的创建(the creation of community)、便携性、媒介融合、互操作性、内容的聚合与众包(crowd sourcing)、多样性选择性与长尾现象(long tail phenomenon)、消费者与生产者的再整合、社会的集体行为(collectivity)与赛博空间里的合作、再混合文化(remix culture)、从产品到服务的转变14种特征。

显然,社交媒介是洛根所定义的新媒介中的典型代表,并且在以上所提到的新媒介特征中,突出的表现在双向传播、社群的创建等方面。表情包作为社交媒介出现后的产物,其盛行必然离不开媒介特性以及媒介环境的助力。

首先,双向传播打破了传统媒体时期,传受双方在传播过程中的明确定位,互联网的即时性和去中心化,更是让人人都能同时在社交媒体的平台上跨越时空的距离与传播活动的另一端取得互动。后现代主义的图像转向以及社交媒体功能的多样化催生出了除文字以外的多种表达方式,例如混剪视频,又如表情包。表情包与视频相比,耗用流量少;与单纯的文字相比,趣味性更大,且将多个讯息简洁地包含在一张图片中,意义的表达具有丰富性与力量感。于是,在网友社交媒介上来来回回的交谈中,表情包承担了很大一部分的意义表达。

其次,社交媒介有利于通过社群创建的特性使其使用者在媒介使用过程中形成一个个的亚文化社群。不同内容类型的表情包是各自社群文化的代表,表情包在公共平台上的频繁使用必然会吸引更多的人加入到该文化社群,加入该社群后的人必然又会推动表情包在更大范围内的使用。随着社交媒介的不断发展,社群创建这一特性为表情包使用所带来的循环范围也会不断扩大,这必然会进一步推动表情包的盛行。

四、结语

表情包在互联网世界的大范围使用,在一般使用者看来,无非就是网络世界中调侃、戏谑的一种方式,或者是在虚拟世界中宣泄现实社会压力的一个出口,搏自己或他人一笑而已。然而,符号狂欢的背后却是当代青年亚文化的标出性翻转。在当代社会多元文化齐头并进、迅速发展的现状下,青年亚文化在互联网时代将继续走向何处,或许从表情包今后的发展变化中能窥探出一二。

[1]赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2012:283,288.

[2]彭佳.论文化“标出性”诸问题[J].符号与传媒,2011(4):66-76.

[3]闫文君.名人草根化现象中的身份——自我[J].符号与传媒,2013(8):84-93.

[4]马中红,陈霖.无法忽视的另一种力量:新媒介与青年亚文化研究[M].北京:清华大学出版社,2015:12.

[5]罗兰·巴尔特,让·鲍德里亚,等.形象的修辞——广告与当代社会理论[M].吴琼,杜予,编.北京:中国人民大学出版社,2005:1,7.

[6]胡百精,李由君.互联网与对话伦理[J].当代传播,2015(9):6-11.

[7]陈新儒.反讽时代的符号狂欢:广义叙述学视域下的网络弹幕文化[J].符号与传媒,2015(11):60-73.

[8]唐小林.媒介:作为符号叙述学的基础[J].中国比较文学,2016(4):13-26.

[9]罗伯特·洛根.理解新媒介——延伸麦克卢汉[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2012:4.

(责任编辑 虹 谷)

10.3969/j.issn.1008-6382.2017.03.005

2017-05-07

谢林杉(1992—),女,四川宜宾人,四川大学文学与新闻学院符号学—传媒学研究所成员,主要从事传播符号学研究。

H0

A

1008-6382(2017)03-0027-07