旅游扶贫视角下上岸渔民就业问题初探

2017-07-20傅炜,李魏

傅 炜,李 魏

〔安徽三联学院,安徽 合肥 230601〕

经济与管理

旅游扶贫视角下上岸渔民就业问题初探

傅 炜,李 魏

〔安徽三联学院,安徽 合肥 230601〕

就业是渔民上岸定居后的首要问题。当前渔民岸上就业模式较为单一,而基于旅游扶贫视角,以乡村旅游带动上岸渔民就业或自主创业,符合国家政策导向和渔民特点。在实施过程中,应当注意提升业态层次,固化营销路径以及挖掘自身渔家特色。

渔民上岸工程;旅游扶贫;乡村旅游;自主创业

我国“渔民上岸工程”始于2013年, 4年来,各地积极开展渔民上岸安置房的建设工作,分批安置传统渔民上岸定居,“渔民上岸工程”成为渔民群体喜闻乐见的民生工程、温暖工程。以安徽省为例,截至2015年7月底,全省已安置19516户,安置率98.6%,6.4万渔民告别风雨飘摇的船上之家,开启崭新的岸上生活。[1]然而,由于渔民普遍文化程度较低,长期居住水上,就业技能单一,融入城镇生活能力较弱,上岸后的就业问题较为突出。

国际上的旅游扶贫(Pro-Poor Tourism)概念最早由英国国际发展局提出,指有利于贫困人口发展的旅游,它强调提高贫困人口在其中获取经济、社会、文化等方面的净收益。在我国,旅游扶贫的概念提出更早,基于旅游扶贫视角,在上岸渔民群体中开展乡村旅游,既符合引导广大渔民在当地上岸定居的政策导向,更与渔民群体的就业能力相吻合,值得研究和推广。

一、旅游扶贫与上岸渔民就业

1. 通过旅游扶贫缓解上岸渔民就业问题的理论基础

国内外关于旅游扶贫的研究为上岸渔民开展乡村旅游的可行性提供了理论基础。所谓旅游扶贫就是通过旅游为贫困人口提供更多的发展机会和收益。调研显示,大部分渔民在安居工程所在地无法取得收入,或收入很少,而渔民聚居地区往往旅游资源比较丰富。

我国关于旅游扶贫的理论研究也较为丰富。邓小海、曾亮 、肖洪磊从扶贫旅游产业链优化角度出发,指出未能实现区域资源的有效整合是大多数地区的扶贫旅游战略成效不明显的深层次原因。与一般旅游产业链相比,扶贫旅游产业链更加强调价值分配,更加注重产业链本地化,其发展一般要经历从简单到复杂、从线性到网状的发展过程。在此基础上,基于我国扶贫旅游产业链存在的短窄化、脱节化、非本地化、同质化等问题,提出提升扶贫旅游产业链价值创造能力及价值分配功能的对策建议,具体包括培育核心扶贫旅游企业、加强产业链整合、加快产业链本地化、加强产业和部门融合及区域合作等。[2]

王铁、张全景提出了开展乡村旅游以缩小我国城乡差距的观点,并探讨了其可能性和可行性;同时,多方面论证了以旅游扶贫为核心推动乡村旅游以缩小城乡差距的重要性和必要性;并就乡村旅游与旅游扶贫的整合在制度设计、区域选择、政府职能等方面提出了建议。[3]

杨德进、白长虹、牛会聪指出,我国民族地区的特点与贫困地区、旅游资源丰富地区具有高度的重叠性,进而衍生出了多样化的旅游扶贫开发模式,对民族地区旅游业发展和贫困人口致富起到了促进作用,但因缺乏对文化景观脆弱性和自然生态敏感性的系统考虑,产生了诸多负面影响。研究了负责任旅游视角下民族地区扶贫开发的模式重构问题,明晰了民族地区负责任旅游扶贫开发的战略取向和运行机制,构建了民族地区负责任旅游扶贫开发的旅游者驱动和社会型旅游企业带动两种模式,进而提出了与之相适应的实施对策与建议。[4]

卢冲、耿宝江、庄天慧、杨浩则基于计划行为理论,构建了贫困农牧民参与旅游扶贫的理论模型,使用双槛模型对四川藏区贫困农牧民参与旅游扶贫意愿及行为的影响因素进行了分析。[5]

综上,我国专家学者对旅游扶贫的研究角度多样,内容广泛,研究的方向较为分散。总体上可分为三种模式,一是对于某一地区的旅游扶贫研究;二是对旅游扶贫的具体路径和模式的研究;三是关于旅游扶贫的正面与负面效应研究。本文主要是对在上岸渔民这一特定群体中开展旅游扶贫进行探讨。

2.以旅游扶贫缓解上岸渔民就业问题的现实依据

当前,通过政府主导建设的水产品专业市场或是提供务工型的就业机会,能够提供的就业岗位与庞大的上岸渔民群体相比,差距较大;这些就业机会也不适合渔民这个特殊群体,真正在当地转产转业的渔民数量与实际上岸渔民数量相比,占比很低。以安徽省为例,全省上岸渔民多达19799户,需要数万个就业岗位,这对于大多数县域经济并不发达的县市而言,困难重重。目前,一些乡村旅游发展较快的地区,已经实现了吸收一部分当地渔民转产转业。也有一些渔民自力更生、自主创业,在安居工程所在地经营“渔家乐”饭店、休闲垂钓等,这些案例为通过旅游扶贫缓解上岸渔民就业问题提供了参考。

中共中央、国务院发布的2017年1号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能的若干意见》,再次聚焦“三农”问题,提出“激活农业农村内生发展动力,大力发展乡村休闲旅游产业”。国务院办公厅曾发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,号召开展百万乡村旅游创客行动。安徽省出台实施《关于乡村旅游扶贫工程的实施意见》,积极探索扶贫开发与乡村旅游有机融合的新途径、新方式,支持贫困村和贫困群众开展乡村旅游创业就业,分享旅游发展红利,实现稳定脱贫,为渔民返乡创业、就业提供了现实依据。

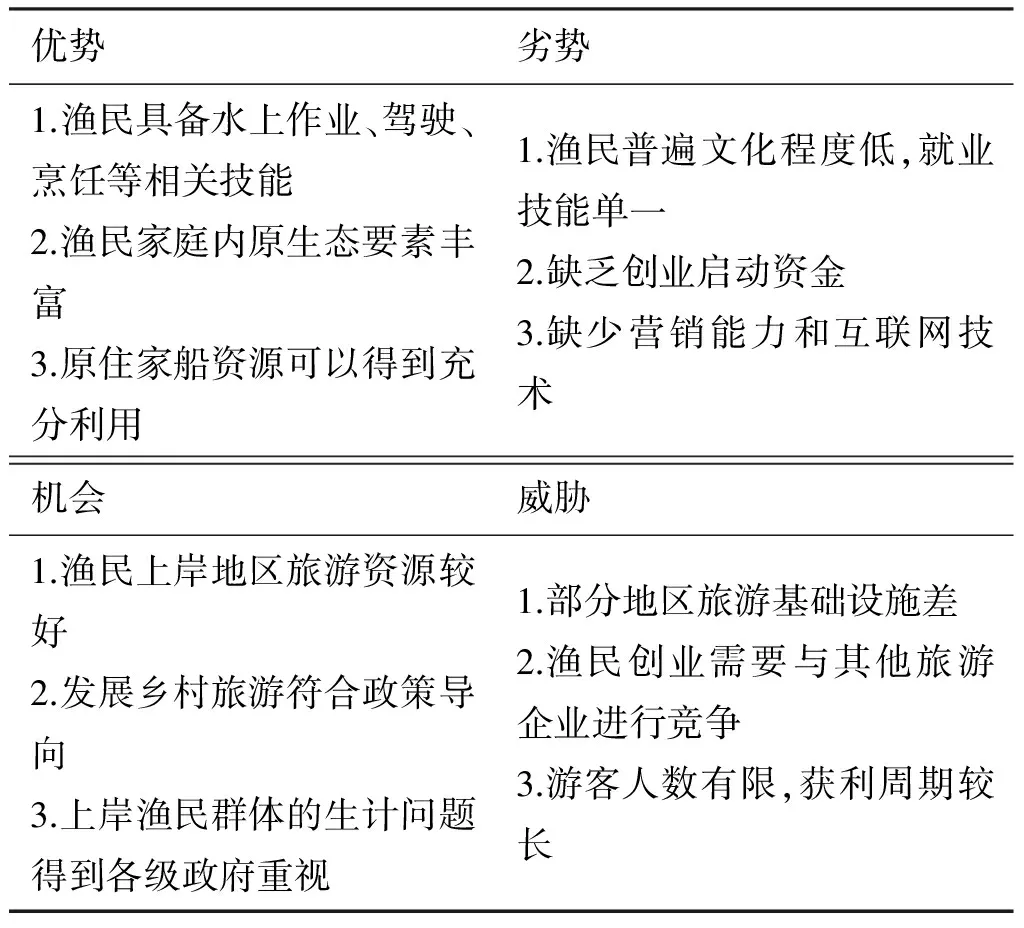

3.上岸渔民开展乡村旅游的SWOT分析

为了深入分析上岸渔民发展乡村旅游业的可行性,我们做了一个SWOT分析:

表1 上岸渔民发展乡村旅游业的SWOT分析

从表中可以看出,渔民群体在上岸后从事旅游业,有着先天优势:他们热爱水上生活,熟练掌握水上驾驶、捕捞、烹饪等各种技能;世世代代流传下来的渔民民俗文化源远流长,原生态要素聚集,值得深入挖掘开发;闲置的原居住船,稍做装饰便可用于水上交通或经营渔家特色民宿。这些都是渔民在他们熟悉的江河湖泊从事旅游业的有利条件。在安徽省女山湖镇,“水上大饭店”远近闻名,生意红火,这家经营多年的饭店,由当地渔民夫妇创立,同时提供水上旅游、住宿、餐饮服务,已成为渔民上岸开展乡村旅游自主创业的典型案例。

渔民从事乡村旅游业的主要劣势有:由于长期在水上生活,缺少必要的教育经历,文化水平普遍较低,就业技能较少;家庭经济困难,缺少创业启动资金;缺少营销意识,对新兴的互联网营销没有经验等。

随着渔民上岸工程渐近尾声,也迎来了渔民群体开展乡村旅游的最佳机会。目前,各地各级政府十分重视渔民上岸后的生计问题,从政策上可以提供一定的便利和优惠;湖泊型景区本身旅游资源丰富,适合发展旅游业;乡村旅游“创客行动”对于返乡自主创业有着明确的指导意见:通过加强政策引导和专业培训,三年内引导和支持百万名返乡农民工、大学毕业生、专业技术人员等通过开展乡村旅游实现自主创业。这些都是渔民发展乡村旅游业进而缓解就业问题的有利因素。

开展乡村旅游活动的主要威胁有以下几个方面:不少地方旅游基础设施差,缺少开展乡村旅游的环境;还有一些地方,大型旅游企业陆续进驻,这与渔民自主创业势必有业务上的竞争,给渔民创业带来较大压力;一些地区由于游客人数有限,赢利周期较为漫长,这些因素都可能为乡村旅游扶贫活动带来负面影响。

二、当前上岸渔民就业模式分析

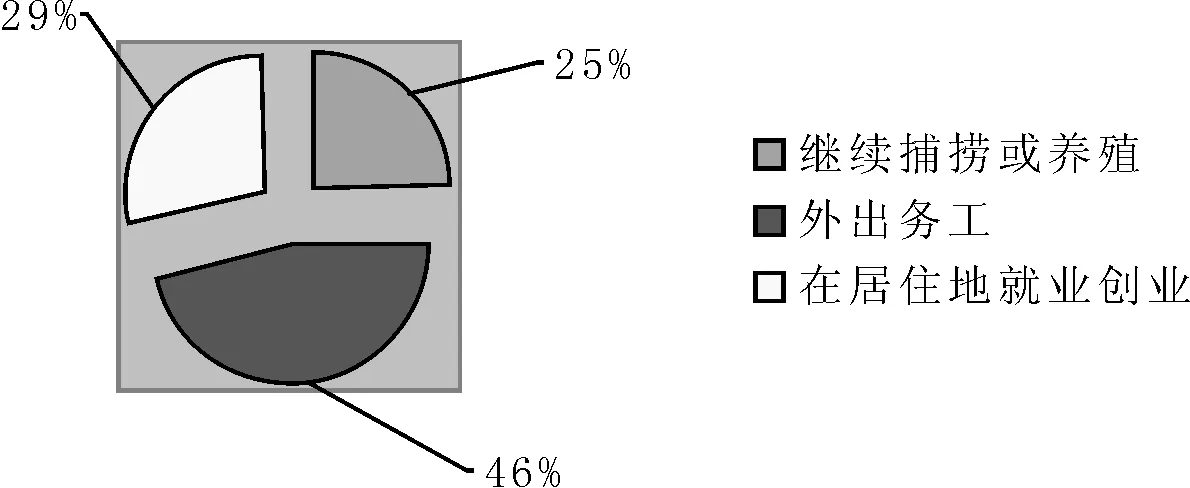

经过在江苏、安徽6个市、县(区)及乡镇300余户上岸渔民家庭的调研,渔民上岸后主要有三种就业模式,其中在居住地就业或创业仅占29%。

图1 渔民上岸后主要就业模式

1.从事传统捕捞或养殖工作

调研中发现,有近三分之一的渔民上岸后,仍在水上工作。有的因为承包的水面合同未到期,依旧从事围网或网箱养殖;一些因为缺少谋生手段,又没有收入来源,依靠木质小船进行简单的捕捞作业。渔民上岸后,各地渔民“住家船”已经被集中管理,不少从事捕捞或养殖的渔民只能依靠原始的小木船进行水上作业,安全问题较为突出,一旦遭遇大风大雨,极易发生危险,甚至危及渔民生命安全。

2.外出务工

迫于在岸上无合适的工作或收入过低等情况,近半数渔民上岸后选择了去经济发达地区务工,也有一些渔民在省内外帮助别的养殖或运输大户打工。这一部分渔民平均月收入达到3000-5000元,成为家庭最主要的收入来源。在祖孙三代人形成的超过5口人的家庭中,这种情况较为普遍。即青壮年夫妻在外地打工,祖辈的老人在家带孙辈上学。有一些家庭只有两代人,只好把儿女寄养在亲友家中,更有甚者,把子女寄放在别人家里,按月支付孩子的生活费和管理费。显然,已婚已育的青壮年外出务工,将会形成新的“留守儿童”问题。未婚青年的情况也不容乐观,由于受教育水平普遍偏低,这些青年渔民在外工作,多半从事重体力劳动,社交圈狭窄,社会地位低,最后仍要回到袓居地结婚生子,其中很大一部分青年,婚后仍然无法在当地就业而不得不选择再次离家打工。

还有一些渔民来到县城以及更大的城市,寻求就业出路。在安徽省滁州市女山湖镇,不少渔民到上海、南京、滁州等地经营小龙虾馆,其中个别获得了商业上的较大成功。在安徽省明光市的龙虾一条街上,不少店铺为渔民上岸后经营。但在外地创业的成功者毕竟为少数,大多数渔民在商业竞争激烈的城市内很难实现赢利,同时,政府提供的用于安居的房屋实际上并没有居住,背离了“渔民上岸工程”的初衷。

3.在居住地就业谋生

在旅游业开展相对较好的地区或岸上居住地为城市的地区,有一些渔民实现了在居住地解决就业问题,或是自主创业。如安徽省淮南市毛集实验区,焦岗湖风景区带动了部分渔民从事餐饮业或其他服务行业,既有渔民上岸创业一条街,也有旅游特产一条街,一定程度上吸纳了当地渔民就业。又如江苏省泗洪县洪泽湖生态旅游度假区初具规模,部分渔民上岸后在景区内从事旅游服务。但总的来说,能够在景区就业的渔民占比较低。以毛集实验区为例,上岸渔民共有537户,有450人转产转业,即使以1户家庭有2个18岁以上成员计算,仅有42%的劳动力实现了再就业,在当地就业的比例更低。

三、渔民上岸后就业的主要困难

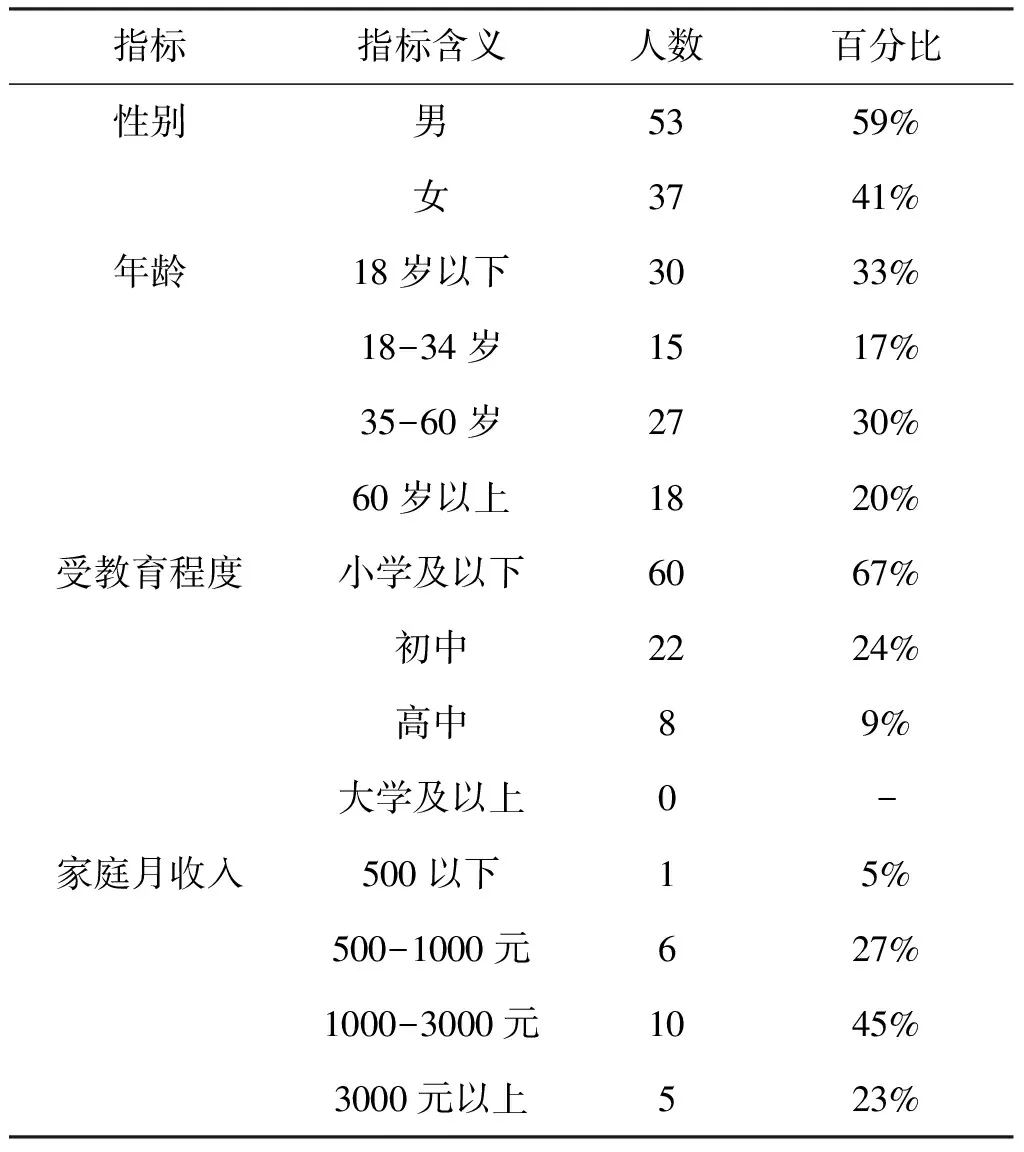

为取得第一手资料,在安徽省滁州市女山湖渔民上岸安置点,课题组进行了入户访谈。以22户渔民家庭为访谈对象,调查情况如下。

1.受调查者情况

表2 受调查者情况

此外,在22户家庭中,13户家庭人口超过4人,占比59%。35岁以上的家庭成员,100%没有就读过初中,最高学历为小学。有15户家庭的主要收入来源于家庭成员在外地打工,占比68%,还有6户家庭主要收入来源于从事传统的捕捞或养殖行业,占比27%,有1户家庭因为均为老年人,靠打零工及亲友帮助生活。

2.受调查者就业情况与就业意愿

从就业意愿来看,14户家庭表示希望继续从事捕捞或养殖业,比例达到63%。只有5户家庭希望改变传统的水上作业和生活习惯。22户家庭中有11户的所有家庭成员至今没有在岸上的工作经历,即使在外打工,从事的依然是水上工种,如帮助大养殖户养殖或运输,其比例达到50%。

渔民不能在安居工程所在地解决就业问题的原因,主要是渔民自身受教育程度低,没有专业技能,以及缺少工作机会等。值得注意的是,只有3户家庭认为政府应当给予自主创业帮扶,而其他家庭认为上岸渔民最需要的是政府帮助落实给予生活补助、提高安居住房补贴或给予水面承包费分红等,就业和创业意识较为淡薄。

客观上,渔民上岸后就业主要困难有以下几个方面:

(1)渔民群体融入主流社会意愿不强。渔民由于长期在水上生活,与岸上居民往来较少,形成了相对封闭的社交圈,即便是儿女婚姻大事,多半也是在渔民群体内部通婚,极少与岸上居民联姻。在女山湖镇调研时,22户家庭有14户希望回到水上工作,一定程度上反映了渔民群体对于融入主流社会的矛盾与抗拒心态。

(2)安置点所在地缺少就业机会。大多数渔民上岸安置点靠近农村,或在城乡结合部。一些地方县域经济发展相对缓慢,各地虽建有工业园区或经济开发区,但用工数量有限;同等条件下,文化程度更高、沟通能力更强的城镇居民就业机会要远远多于渔民群体。这也使得大多数渔民不得不到经济发达地区寻找工作机会。我们在某安置点看到的情况是,共安置渔民1073户,实际入住不到200户,其中电表读数累计高于50的不到30户,只有10户家庭电表读数超过100。

(3)当地居民消费能力有限,不利于渔民创业。各地为帮助渔民再就业,采取了很多措施。如合肥市包河区在瑞园社区开辟商业街,以免息贷款政策,鼓励上岸渔民创业;池州引导各县区在渔民集中或者靠近县城的集镇处,建设各类中小型水产品专业市场,而现实的矛盾是,渔民上岸后所在地的居民消费力不强,无论是经营水产品加工、零售,还是餐饮服务业,可吸纳的转产转业的人数极为有限,自主创业风险较大。

四、开展旅游扶贫需要注意的几个问题

1.提升乡村旅游业态层次,确保当地渔民长期受益

笔者认为,上岸渔民发展乡村旅游与其他创业形式最重要的区别在于渔民群体必须经过培训和引导。渔民上岸后,政府应当充分发挥镇、村两级政府以及渔民合作社、渔业公司等组织的管理和帮扶作用,加强旅游创业技能培训,引导渔民群众利用现有资源,经营“渔家乐”“垂钓园”“特色民宿”“捕捞体验”等乡村旅游产品,重点做好渔民前期创业的扶持工作,如提供无息贷款、免费装修设计、旅游经营管理知识培训、邀请专业志愿者参与策划实施等,为开展乡村旅游创业提供优越环境,促进渔业人口向旅游服务业转变。[6]

2.固化乡村旅游营销路径,建立一批乡村旅游品牌

渔民群体由于受教育程度不高,对于方兴未艾的互联网营销、智慧旅游、微营销等缺少基本的认识,且自身创业起点较低,无力借助传统媒介推广宣传自身产品,建议由基层政府部门出面,对“渔民乡村旅游”的营销路径实行固化,形成统一品牌、集中管理(品牌)、集约营销、分散经营的旅游产品营销模式,帮助渔民解决推广与营销难题,尽快形成一批有影响的乡村旅游品牌。

3.挖掘乡村旅游特色,锁定细分市场

当前,我国乡村旅游业发展势头迅速,多个湖泊型景区受到旅游行业上市公司或其他旅游企业青睐,投资兴建了规模较大的乡村旅游景点。渔民自主创业的旅游产品可借力发展,错位竞争,打好“体验式旅游”这张牌,避免与旅游景区产品正面交锋,通过挖掘渔民生活中的原生态要素,形成具备自身特色的旅游项目,吸引小众群体,通过口碑效应塑造产品特色形象,提高其受欢迎程度。

[1] 吴文兵.渔民上岸喜安居[N].安徽日报,2015-10-28(1).[2] 邓小海,曾亮 ,肖洪磊. 我国扶贫旅游产业链优化研究[J].世界地理研究,2015,24(3):167-175.

[3] 王铁,张全景. 乡村旅游在缩小城乡差距中的作用——以Pro- Poor Tourism(PPT)为核心[J].云南师范大学学报,2010,42(5):152-155.

[4] 杨德进,白长虹,牛会聪.民族地区负责任旅游扶贫开发模式与实现路径[J].人文地理,2016,4(150):119-125.

[5] 卢冲,耿宝江,庄天慧,等.藏区贫困农牧民参与旅游扶贫的意愿及行为研究——基于四川藏区23县(市)1320户的调查 [J].旅游学刊,2017(1):64-76.

[6] 倪凌,李葡阳,毛星芝. 洞庭湖上岸渔民面临的四大困境[J].湖南农业大学学报,2010(5):50-56.

(责任编辑:樊 霞)

2017-02-21

傅炜(1977-),男,安徽明光人,安徽三联学院经济管理学院讲师,管理学硕士。 李魏(1987-),男,安徽阜阳人,安徽三联学院经济管理学院讲师,经济学硕士。

安徽省教育厅人文社科研究重点项目(编号:SK2015A635)

10.3969/j.issn.2096-2452.2017.03.004

F592.0

A

2096-2452(2017)03-0019-05