非致残性脑血管事件人群尿酸与颈动脉粥样硬化斑块关系的相关性研究

2017-07-20李利峰

李利峰,路 峰

非致残性脑血管事件人群尿酸与颈动脉粥样硬化斑块关系的相关性研究

李利峰,路 峰

目的 观察急性非致残性脑血管事件人群血清尿酸水平和颈动脉粥样硬化斑块的关系。方法 收集非致残性脑血管病短暂性脑缺血发作(TIA)人群245例,分为TIA1组、TIA2组、小卒中组,行颈动脉彩色多普勒超声检查,比较各组易损斑块检出率;245例非致残性脑血管病人群分为高尿酸血症组和正常尿酸组,比较易损斑块检出率;依据是否存在斑块及斑块性质,分为无斑块组、稳定斑块组和易损斑块组,比较各组血清尿酸水平。结果 各组间易损斑块检出率:TIA2组>小卒中组>TIA1组,差别有统计学意义;高尿酸血症组易损斑块检出率高于正常尿酸组(90.16% vs 59.24%),差别有统计学意义;各组间尿酸水平:易损斑块组>稳定斑块组>无斑块组,差别有统计学意义。结论 血清尿酸和急性非致残性脑血管事件人群颈动脉易损斑块有相关性。

急性非致残性脑血管事件;短暂性脑缺血发作;尿酸;易损斑块;检出率;多普勒超声

颈动脉粥样硬化易损斑块不可预测地突然破损、血小板激活、血栓形成是前循环卒中和短暂性脑缺血发作(TIA)重要的发病机制,识别促进颈动脉斑块形成及不稳定的危险因素有重要意义。目前尚不清楚尿酸和颈动脉粥样硬化斑块之间是否有直接或间接的因果关系。本研究旨在分析急性非致残性脑血管事件人群易损斑块检出率、尿酸水平与颈动脉斑块及其稳定性的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象 连续收集2013年2月—2014年7月因首发急性前循环缺血性轻型卒中或前循环短暂性脑缺血发作在邢台市第三医院住院病人。行美国国立卫生院脑卒中量表(NIHSS)评分,NIHSS≤3分的卒中为轻型卒中。卒中病人符合中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010的诊断标准[1]。TIA诊断符合2011年短暂性脑缺血发作中国专家共识更新版的诊断标准[2]。所有入选病人发病在48 h内。包括完善的临床检查,磁共振成像(T1、T2、DWI、ADC)、NIHSS评分量表、ABCD2评分及其他病因学检查(如尿酸等)。病例资料完善的急性非致残性脑血管事件病人共245例,其中TIA病人152例,轻型卒中93例,男性137例,女性108例,平均年龄60.4岁。

排除标准:后循环TIA或脑梗死;动静脉溶栓;肾功能不全(空腹肌酐>97 μmol/L);恶性肿瘤;多脏器功能衰竭者。 TIA病人进行ABCD2评分,分为TIA1组(低危卒中风险,≤3分)83例、TIA2组(中高危卒中风险≥4分)69例;245例急性非致残性脑血管事件人群中,高尿酸血症组61例(HUA),正常尿酸组184例(NUA)。依据斑块性质,无斑块组34例、稳定斑块组47例,易损斑块组164例。

1.2 方法

1.2.1 尿酸检测 符合入选标准的病人均在入院第二天清晨空腹化验血清尿酸水平。清晨抽空腹血5 mL,离心4 000 r/min 10 min,以OLYMPUS AU2700全自动生化分析仪采用尿酸酶比色法测定血尿酸浓度,试剂盒由中生北控生物科技股份有限公司提供。如男性>420 μmol/L,女性>360 μmol/L,则第三天清晨再次复查,非同日两次空腹血清尿酸(UA)水平:男性>420 μmol/L,女性>360 μmol/L,定义为高尿酸血症(HUA)。

1.2.2 颈动脉超声检查 所有入选者均接受颈动脉彩色多普勒超声检查,应用GE ViVid Q型彩色超声探测仪,探头频率为9 MHz。斑块超声诊断标准[3]:IMT≥1.2 mm为斑块形成;根据超声特点将斑块分为:①均质的低回声脂质型软斑块;②均质等回声的纤维型斑块;③均质强回声或伴声影的钙化型硬斑块;④不均质回声的溃疡型混合斑块。纤维型斑块和钙化型硬斑块属于稳定性斑块,软斑块和混合斑块属于不稳定性斑块。有≥1个易损斑块归为易损斑块组。如病人同时存在稳定斑块和易损斑块按易损斑块归类。

1.2.3 量表评定 由经过统一培训的医师于入院当天,依据美国国立卫生院脑卒中量表和ABCD2评价。

2 结 果

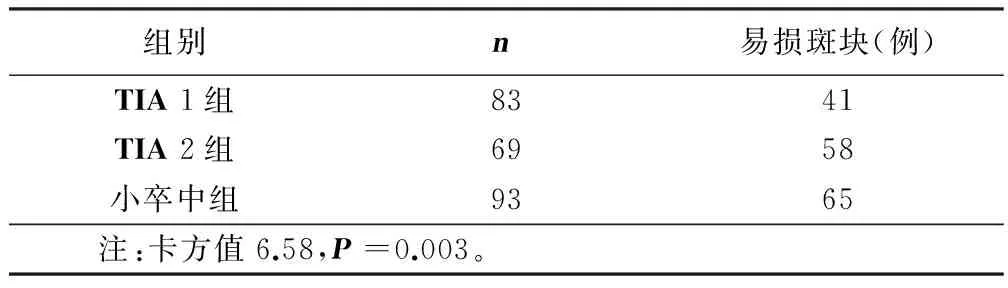

2.1 各组间易损斑块检出率比较 TIA1组易损斑块检出率48.40%,TIA2组易损斑块检出率84.06%,小卒中组易损斑块检出率69.89%,TIA2组>小卒中组>TIA1组(P<0.05)。详见表1。

表1 各组间易损斑块检出率比较

2.2 HUA组和NUA组易损斑块检出率比较 HUA组易损斑块检出率90.16%,NUA组59.24%(P<0.05)。详见表2。

表2 HUA组和NUA组易损斑块检出率比较

2.3 各组间尿酸水平比较 易损斑块组>稳定斑块组>无斑块组(P<0.05)。详见表3。

表3 不同组别间尿酸水平比较(±s) μmol/L

3 讨 论

在急性脑血管病事件中,短暂性脑缺血发作和急性缺血性轻型卒中(轻型卒中、小卒中),由于其“非致残性”和“早期不稳定”等共同特征,经常归类为急性非致残性脑血管事件,他们是一种不稳定状态。颈动脉易损斑块同样处于不稳定状态,斑块脱落造成的动脉-动脉栓塞是前循环缺血事件的重要原因,研究尿酸是否可以促进颈动脉斑块形成并诱发其不稳定状态,有重要的公共卫生意义。

2003年开始用易损斑块来定义所有具有破裂倾向、易于发生血栓形成和(或)进展迅速的危险斑块。易损斑块破裂是主要的栓子来源,是脑血管病发生的重要因素。70%~80%血管事件是易损斑块破裂、脱落,栓塞远端血管造成的。2002年Stroke杂志发表的一项研究显示,无论狭窄度如何,颈动脉易损斑块都与脑卒中/TIA密切相关。Gupta等[4]对8项研究的META分析显示,颈动脉超声易损斑块(低回声)可显著增加同侧卒中风险,与高回声斑块相比,低回声易损斑块病人同侧卒中风险是其2.3倍,颈动脉狭窄≥50%的低回声易损斑块病人同侧卒中风险是其2.6倍。本研究依据ABCD2评分、NIHSS评分,将非致残性脑血管事件分为TIA1组、TIA2组、小卒中组,TIA1组易损斑块检出率48.40%,TIA2组易损斑块检出率84.06%,TIA2组>TIA1组。TIA2组是ABCD2评分≥4分的病人,较TIA1组处于更不稳定状态,提示急性非致残性脑血管事件的发生与颈动脉粥样硬化斑块的不稳定性密切相关。小卒中组易损斑块检出率69.89%,小卒中组易损斑块检出率小于TIA2组。有研究提示,斑块的易损性在TIA后会持续而在一次卒中发生后会弱化。这项研究获取不同病人发病180 d后的斑块成分,发现与卒中病人相比,TIA发作斑块内有多种炎性成分,提示斑块的易损性。而卒中后病人的斑块内巨噬细胞和白细胞介素IL-6、IL-8表达减少,提示在卒中后,随着时间推移,病人的斑块进行了重建,逐渐转变为稳定斑块。此项研究解释了小卒中组易损斑块检出率小于TIA2组。

尿酸有促进斑块形成作用,有研究表明,高尿酸血症是动脉粥样硬化的独立危险因素[5]。本研究发现,HUA组易损斑块检出率90.16%,NUA组59.24%,两者相比差别明显,同时易损斑块组血清尿酸水平明显高于稳定斑块组及无斑块组,提示血清尿酸不仅与动脉粥样硬化斑块的形成有关,更与斑块稳定性密切相关,血尿酸水平的增高可能是易损斑块形成的危险因素。Patetsios等[6]对行颈动脉内膜切除术病人的颈动脉斑块成分分析发现尿酸含量增加,推测尿酸在颈动脉粥样硬化形成过程中可能发挥作用。美国国立心、肺、血液病研究所通过超声检查[7],发现在男性,高水平的UA独立于其他动脉硬化危险因素,与颈动脉粥样硬化斑块发生率高相关。UA与颈动脉粥样硬化斑块发生率增加有剂量-反应关系:按照血尿酸水平分组,以UA<5 mg/dL为对照组,UA水平分别在(5~6) mg/dL,(6~6.8) mg/dL及≥6.8 mg/dL的3个组,比值比(odds ratio,OR)分别为1.29、1.61和1.75(趋势检验P=0.002)。尿酸可能通过以下机制促进斑块形成:刺激血管平滑肌细胞增生、迁移;促进脂质蓄积;激活炎症通路;尿酸与动脉粥样硬化斑块钙化相关;诱导血管内皮功能障碍;促进血栓形成;维护血管内皮功能;高尿酸血症还常合并有胰岛素抵抗、高胰岛素血症、血压升高和炎性标志物水平增高等,促进斑块形成及不稳定状态。

血清尿酸可能诱发颈动脉斑块形成及不稳定状态,参与了急性非致残性卒中的发生。检测血尿酸有助于医师早期发现高尿酸血症并干预,也许会是防止非致残性卒中进展为致残性卒中的一个途径。

[1] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):146-152.

[2] 短暂性脑缺血发作专家共识组.短暂性脑缺血发作中国专家共识更新版[J].中华内科杂志,2011,50(6):530-532.

[3] 袁桂莉,王义成.颈动脉超声在动脉粥样硬化性疾病检测中的应用[J].中华老年心脑血管病杂志,2005,7(5):349-350.

[4] Gupta A,Kesavabhotla K,Baradaran H,et al.Plaque echolucency and stroke risa in asymptomatic carotid stenosis:a systematic review and meta-analysis[J].Stroke,2015,46:91-97.

[5] Ishizaka N,Ishizaka Y,Toda E,et al.Association between serum uric acid,metabolic syndrome,and carotid atherosclerosis in Japanese individuals[J].Arterioscler Thromb Vasc Biol,2005,25(5):1038-1044.

[6] Patetsios P,Song M,Shutze WP,et al.Identification of uric acid and xanthine oxidase in atherosclerotic plaque[J].Am J Cardiol,2001,88:188-191.

[7] Neogi T,Ellison RC,Hunt S,et al.Serum uric acid is associated with carotid plaques:the National Heart,Lung,and Blood Institute Family Heart Study[J].J Rheumatol,2009,36:378-384.

(本文编辑王雅洁)

河北省邢台市第三医院(河北邢台054000),E-mail:LLF2005909@163.com

信息:李利峰,路峰.非致残性脑血管事件人群尿酸与颈动脉粥样硬化斑块关系的相关性研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2017,15(12):1518-1520.

R743 R255.2

B

10.3969/j.issn.1672-1349.2017.12.032

1672-1349(2017)12-1518-03

2016-04-17)