重启县级市设置:深层难题及其治理策略

2017-07-12范楠楠虞阳

范楠楠+虞阳

摘 要:近年,重启县级市设置纳入了全面深化改革与新型城镇化的战略部署,众多省份的大批县级市设置申请正蓄势待发,引发了社会的广泛关注。但不容忽视的是,自1997年以来县级市设置审批基本冻结的二十年来我国县级市的内涵逻辑乃至发展环境等已发生深刻转变,亟待重新认识;同时,县级市设置还面临着制度供给缺乏的束缚、府际多重博弈的制约、人口流动变化的挑战等深层难题。在新型城镇化的目标导向下,县级市的设置必须针对深层难题确立相应的治理策略,否则将严重影响设市的预期效果,甚至引发新风险。

关键词:县级市设置;深层难题;治理策略

中图分类号:D630;F299.2 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2017)07-0011-07

县级市是我国城市政区建制体系的重要组成部分,也是我国城镇体系的关键支撑。20世纪90年代,我国县级市设置“虚热”导致了假性城市化、耕地资源流失等一系列问题,不得不在1997年中止县级市审批工作。20年来,我国城镇化进程取得重大进展,城市数量却不升反降,从668个减少到660个,有悖于城市发展的一般规律;同时,许多大城市人口过度集中、公共资源配置效率下降、生态环境恶化等 “城市病”愈演愈烈,这与中小城市发育迟滞、县级市审批中止密切相关1。当前,众多省份的大批县级市设置申请正蓄势待发,根据各地政府网站和政府工作报告,拟设县级市多达数百个,有人将这股热潮形象地比喻为“一口不断升温的高压锅”。然而,不容忽视的是,当前县级市的内涵逻辑以及发展环境等已发生深刻转变,亟待重新认识;在新型城镇化目标导向下,县级市设置还面临着一系列急需破解的深层难题,如果不能有效加以应对,将严重影响设市的预期效果,甚至引发新的风险。

一、县级市设置的发展环境转变

与20世纪90年代的县级市设置相比,当前重启县级市设置已不仅仅是地方自主发展的强烈愿望使然,更是纳入了全面深化改革的总体部署,已经成为一项重要的改革任务。十八大报告提出“优化行政层级和行政区划设置”,为重启县级市设置奠定了基调;十八届三中全会明确,“完善设市标准,对具备行政区划调整条件的县可有序改市”,设置县级市成为实现我国国家治理体系和治理能力现代化的重要内容;2014年《新型城镇化规划》提出“完善设市标准,严格审批程序,对具备行政区划调整条件的县可有序改市”,加快中小城市发展,优化城镇规模结构;2016年《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》再次强调,“完善设市标准和市辖区设置标准,规范审核审批程序,加快启动相关工作,将具备条件的县和特大镇有序设置为市”;2017年两会政府工作报告更是明确将“支持中小城市和特色小城镇发展,推动一批具备条件的县和特大镇有序设市”作为年度重点工作任务。同时,相关改革也在实践层面有序展开。2012-2017年,全国共设置县级市18个,是1997-2011年的2.6倍。显然,县级市设置正在由总体战略部署向重点改革实践深入发展,成为我国行政区划体制改革的关键突破口。

不仅如此,城市规模体系的结构性问题加剧。长期以来,城市规模体系不合理是我国城市化进程中存在的主要问题之一1。就数量而言,我国城镇常住人口已经接近8亿,但设市城市只有653个,而美国、日本2等国家的城市总数都已经超过2000个。虽然这些国家的城市是自治单元,与我国的城市有着迥异的设置逻辑,但如此悬殊的数量规模差异很难用城市性质的差别来解释。新型城镇化规划提出,到2020年再实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口落户城镇;据研究预测,我国城镇化在21世纪中叶就可能達到70%-75%的峰值3,如此庞大规模的城市人口不可能全部集中在大城市,小城市的健康发展将是21世纪中国城市发展的重要战略命题。就结构而言,2012年我国大中小及小城镇比例为1:5:7:382,虽然整体也呈现“金字塔”结构,但与发达国家1:10:100:1000的城镇体系相比,结构明显失调,大城市过多而中小城市不足4。事实上,1997年对县改市的冻结造成了小城市实质上被挤出我国行政区划的建制系列,客观上加剧了我国城市规模体系的结构性问题,并导致了我国城市发展的“双重断层”:在空间上,发展较好的县缺少正常的升格通道,出现城镇规模等级体系的“空间断层”;在时间上,小城市的正常发育受到严重限制,难以突破体制束缚向中等城市迈进,进而使大城市城市功能的梯度转移因缺少承接载体而困难重重,导致大中城市乃至城市群发育出现“时序断层”,加剧了我国大中城市快速发展、小城市相对迟缓的分化倾向。

更重要的是,县级市空间布局特征发生重大变化。一方面,设置重心由东部沿海转向内陆地区。二十世纪八九十年代,撤县设市改革主要在东部地区展开5。至1997年,我国442个县级市主要分布在胡焕庸线以东,东部地区以30%的国土面积集中了全国75%的县级市。至2016年,东西部县级市数量比例变为73:27,虽然总体格局变化不大,但新设的25个县级市中位于西部的有20个,占比80%。显然,西部成为这一时期设市工作的重点地区。另一方面,设置策略由适应性调适转向战略性引导。以往设市是县域城市化发展到较高水平后对其行政建制进行的适应性调适,其决策逻辑在于中央政府对地方发展成果的认可,由此也容易引发“举全县之力建市”、“三年建市”等扭曲现象,而冻结以来的设市工作更加注重县域的发展潜力,尤其是对国家战略的支撑作用,与国家新型城镇化的总体布局相呼应,通过设市释放改革的乘数效应,重点集中在以下三类地区:一是新疆建设兵团各师中心垦区,在新疆先后设置阿拉尔、五家渠、北屯等8个县级市,“兵团城市——垦区中心镇——团场城镇——连队居住区”的兵团特色城镇体系正逐步成型;二是边境口岸城镇,沿“一带一路”六大经济走廊多点布局了6个县级市,分别为中蒙俄经济走廊上的的东宁、抚远,中国-中南半岛经济走廊上的靖西,孟中印缅经济走廊上的腾冲和新欧亚大陆桥上的阿拉山口、霍尔果斯;三是少数民族自治州政府驻地县,包括文山、康定、玉树等6个驻地县设市,推进民族地区由总体稳定走向长治久安。

二、县级市设置不容忽视的深层难题

冻结县改市导致我国城市政区建制的关键环节缺失,阻碍了小城市发育,影响了城镇体系格局的合理构建。重启县级市设置势在必行,但绝不能一哄而上,除了准确把握20年间县级市设置的新动向,更应该剖析县级市发展面临的深层难题,激发县级市的体制活力。

难题之一:制度供给缺乏的束缚

设立县级市的本意在于促进部分拥有较好发展水平的县加快城镇化,并培育成为具有辐射带动作用的区域性中心城市。然而,县级市本身就缺乏具有针对性的制度设计,同时,近年各省针对县域改革的指导意见又均将县级市与县一概而论,县级市缺乏量身定制的制度创新,仍然存在相当程度的束缚。

第一,县改市本身的制度设计失当。以往县改市的相关制度设计存在着不少问题,首先,设市标准是县改市的准入门槛,更是县域城镇化发展方向的重要引导,但设市标准体系指标单一,甚至对小城市发展可能存在一定的误导。1993年民政部发布《关于调整设市标准报告》(以下简称“93标准”),随着我国城市发展和理念的变化,93标准指标值落后,已明显与战略发展需求脱节。例如,93标准的指标设置偏重考查国内生产总值、人均财政收入的绝对值等截面指标,对城市基础设施的考察仅涉及自来水普及率、道路铺装率及排水系统,至于城市公共服务、社会治理等更广泛的内容并未涉及。在新型城镇化大力推进从“物”的城镇化向“人”的城镇化转变的背景下,原有的县改市标准显然与之相距甚远。其次,县级市设置方式不尽合理。以往县改市大多采用整建制设市方式,在一定程度上克服了传统切块设市模式的弊端,解决了切块设市模式造成的市县并存、同驻一地、重复建设的问题,精简了机构,避免了行政编制的增加,有利于县级政区的稳定。但从另一个角度来看,整县改市的设市区域沿袭原有的县行政区域,导致大量农村人口划入、城乡管理难以兼顾,加剧了“假性城市化”等问题1;同时,我国目前有233个镇区人口超过10万的特大镇,其中97个属于非政府驻地镇,若单一地进行整县改市,很难解决这类镇在管理权限、人员编制等方面面临的突出问题。

第二,县级市的制度红利日益消退。20世纪80、90年代,一大批特色小城市在改革大潮中迅速崛起,曾经是中国城镇化一道亮丽的风景线。改革开放以来的县级市设置,也曾有效地激发了小城市的快速发展。之所以能够在未改变行政级别的情况下实现快速发展,与从县到县级市的政府职权变化密切相关。与县建制相比,县级市通常拥有更多的政府职权与更大的自主性,由省、自治区直辖或由自治州管辖,有的还拥有一些副地级市的审批权;职能重点也有所区别,县政府职能重点在乡村,县级市则要更加突出城市建设,统筹城区与乡村发展,在城市规划、基础设施、城区改造、社会治理等方面要求高起点规划、高效能管理,这正是以往驱动县改市的主要动力所在2。尤其是在采取市管县体制的省份,县改市意味着从市管到省管的重要变化。但从近年实际情况来看,县级市的制度红利正在日益消退。一方面,符合县级市特点的针对性制度安排严重缺乏。不少县改市以后的反映是,除了城建税、教育附加税变化,“县改市就是县名改市名,人家把我们当城市看,此外几乎没有变化”。制度供给缺乏束缚了县级市城市功能、公共服务、治理能力的提升,对优质企业、人才的吸引力大打折扣。另一方面,县域体制机制创新降低了县级市的“含金量”。长期以来,县域改革的实践并没有将县级市与县分类讨论,而是一视同仁地推进简政放权、产业结构升级、城乡一体化等,加之1990年以来省直管县改革由地方先行先试走向全国全面推广,县级市相对于县的原有发展优势消失殆尽。又如,能否设置街道本是少有的法律明文规定的县级市与县的重要区别之一,而街道设置恰恰对城市区域统筹和正常扩张意义重大,然而,近年以广东等省份为先导,正尝试突破法律上的模糊地带,积极展开县下撤镇设街道的改革探索,至2016年底全国共有368个县设置了870个街道,其行政管理架构甚至比一部分县级市更能适应城市规模发展的需求。

第三,縣级市制度红利消退与我国经济步入新常态后的宏观形势相叠加,对县级市发展具有不容忽视的影响。尤其是与市辖区相比,县级市产业结构单一,体量规模小,市场抗风险能力弱,在经济新常态中面临更严峻的挑战1。目前已经出现三种动向:一是在城市建设方面,急于借着国家新型城镇化战略的东风大赶快上,但县级财力有限。一方面土地征收储备难以保质保量完成,影响规划执行效果;另一方面,缺少城市基础设施建设的启动资金,政府或再度诱发土地财政的冲动,或“借新贷还旧贷”,举债造城。二是在产业发展方面,当前县域发展压力不断增大,普遍面临优质项目减少、消费拉动乏力、产业转型艰难等问题,不少县政府通过向委办局摊派指标的方式加强招商引资,有的单位为了完成指标,只关注项目的规模,既没有对企业的经营状况、资金实力、从业信誉以及项目风险等进行把关,更没有从产业升级、价值链延伸、营商环境优化的长远角度进行主动选择,有的项目投产不久便提出破产申请,使县域经济陷入更深的泥潭。三是在房产开发方面,由于一线城市房产调控趋紧,房地产市场正加速向中小城市转移,房产泡沫剧增,如西部一人口35万的县级市有十几个大型房地产项目同时在建,其中最大的项目可居住近20万人口,库存消化周期超过15年2。

难题之二:府际多重博弈的制约

府际博弈是行政体制改革需要应对的重要问题,而县级市与其他层级行政区、功能区等的博弈关系却更为复杂,不仅由于相关法律法规尚未对县级市的权限作出明确界定,同时,我国多种类型功能区的快速发展也与县级市之间产生越来越明显的冲突。

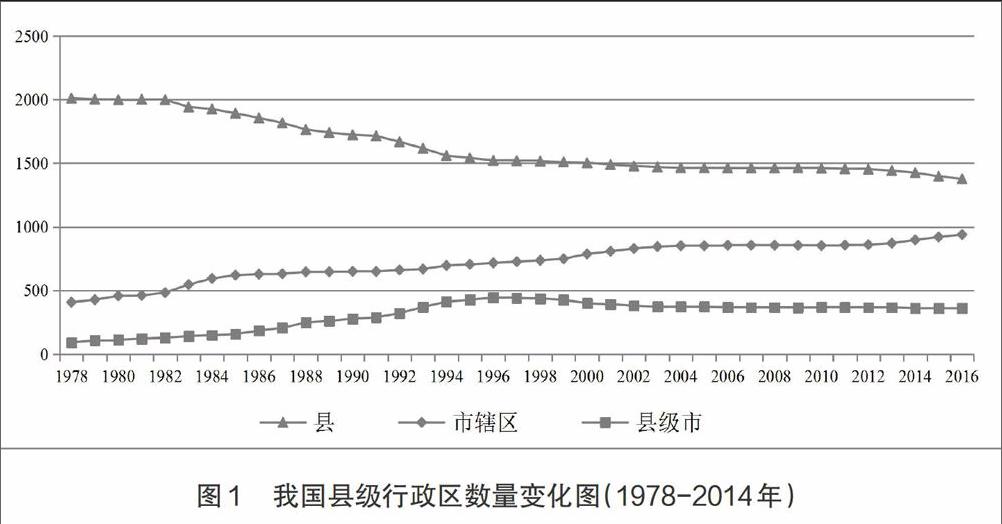

一方面是县级市与地级市之间的博弈。县级市与地级市之间的府际关系是影响县级市发展的重要问题,从全国的普遍情况来看,当前全国超过80%的县级市由地级市代管。地级市代管县级市本身缺乏法律依据,仅是由1999年中共中央、国务院《关于地方政府机构改革的意见》以行政法规形式加以明确,导致在地级市与县级市的职权界定等方面长期存在模糊之处。对于地级市而言,由于县级市经济社会发展水平相对较高,且拥有一定的规划、财政自主权限,因而往往被视为难以融入整体发展战略的特殊地带。因此,近年地级市政府推动县(市)改区的意愿极其强烈(见图1)。对于县级市而言,尽管与县相比部分权限扩大,但与同为城市建制的地级市相比,县级市的行政层级较低,职权配置有限,项目报批、财政审计、资质认证、统计监测等经济社会事项与医疗卫生、基础教育等公共服务的管理权限明显不足,在很多方面还希望得到地级市的支持,而省直管县改革后,地级市由于不再参与县级市的税收分成,之前对县级市的一些帮扶政策也随之取消,县级市的发展能力存在不升反降的可能。

另一方面是县级市与功能区之间的博弈。近年,我国不同类型的功能区大规模扩展,不同国家部委和不同层级政府根据不同的发展面向,设立了城市新区、高新区、经开区、风景名胜区等。许多功能区由县级以上政府设立,作为政府的派出机关,设置于县级市或拟设市的县,行政级别平行或高于县(市),有的还代管乡镇,相互间财税、人事等体制关系错综复杂3。在一些县和县级市,功能区占据了县域产业发展的核心部分,不仅造成了地域空间的分割,还加剧了县级财税收入的不确定性4。以城市新区为例,仅2010年至2015年,我国城市新区数量就增长了100个,年均增速超过13%,不少城市甚至设置了多个新区,其中不少就位于县或县级市辖区内,有的县与新区的行政范围几乎基本重合,机构设置叠床架屋。县改市势必触及既有利益格局的重新分配,如县级市为了提高市域城市建设和公共服务的整体水平,必然要求从开发区获得更多税收留成,增强开发区的龙头引领作用,若不能及时调整到位,将造成区域发展失衡、群众改革获得感不高等问题。

难题之三:人口流动变化的挑战

城镇人口是城市发展的基础,县级市作为吸纳农村人口就近城镇化的重要载体,能否有效吸引人口流入,不仅关乎县级市的持续发展,更对国家新型城镇化战略提出的大中小城市均衡发展目标具有重要影响。

一方面是县级市“城市收缩”现象突出。近年的大量调查均显示,我国现有县级市的人口吸纳能力严重不足,甚至出现人口流失。2000年以来平均每座县级市的人口增量仅为大城市的8.4%;1997年至2015年,96%以上新增非农人口向大中城市过度集聚,而在全国人口总量下降的180个城市中,县级市就占到78%。我国东北地区、内蒙古自治区、湖北省还存在着人口密度严重减少的连片城市地区,其中,湖北省人口密度减少的连片城市地区正是由6个地级市和21个县级市组成的1。“城市收缩”是人口从县和县级市向大中城市流动的自然结果,考虑到大量流出人口是原籍城市精英群体和中坚力量,这一群体的流出进而又导致了县域资本、技术等要素的流失,县级市发展的人口基础和人才基础均受到削弱。

另一方面是中西部外出务工群体的回流加速。与上一轮县改市热潮的1990年代前中期相比,当时恰逢中西部劳动力到东部务工的快速增长期,而当下重启县级市则要面对的却是农民工群体地域流向的重大转变。根据国家统计局《全国农民工监测调查报告》以及相关调查的分析发现,2008至2016年,东部粤浙苏沪等用工传统大省吸纳农民工比重持续下降,东部地区农民工吸纳比例由71%下降至54.5%,农民工逐步向中西部回流;农民工跨省与本省流动占比发生反转,2011年全国农民工本省流动比重首次高于跨省流动比重,且倾向于本省尤其是中小城市就业或创业,大致呈现从“东南飞”转向“凤还巢”的趋势。这是县级市的机遇,更是挑战。县级市设置必须考虑东中西部的实际差异,探索差别化策略,但倘若众多的中西部县级市仍低质量发展,不仅将直接影响“3个一亿人”城镇化问题的解决,还会使中西部本就脆弱的生态环境系统承受更沉重的人口压力。

三、守正出新与蹄急步稳:积极稳妥有效开展县级市的设置

如果说20年前的县级市设置审批冻结,部分的原因仍在于行政区划管理经验的缺乏,那么,当前重启县级市设置的管理经验显然要比当年成熟。但不难发现,在地方政府的积极推动下,倘若当前的深层难题尚未得到足够重视,未能形成系统的策略,将面临着更大的风险。本文试图基于上述分析,提出若干建议,期望对县级市设置的大规模重启进程有所裨益。

第一,标准先行,规范和引导县级市的设置进程。以往设市标准体系的不适应性已经十分明显,而新版设市标准体系酝酿已久,该标准不仅应当是拟设市的县的“门槛”,更应是引导中小城市发展的“台阶”与“路标”。一是贯彻中央城市工作会议的核心内涵。总体上应凸显以人民为中心的核心内涵,尊重资源环境承载能力、注重基础设施的完善程度,也要体现东中西部区域发展的差异化特征。二是在具体的指标选择上要体现城市发展的本质。既要考察人口、非农产业比重等基本指标,也要着眼长远,考察其自我发展和可持续发展能力。三是在指标值的测评上要坚持方向性与操作性相统一。定量指标根据近年发展实际,通过指标优选与规范数值力图实现准确、客观的考核;加强与主体功能区规划、新型城镇化规划、城市群发展规划、环境功能区划的结合,提高县级市设置评估的操作性1。

第二,省域单元,分期分批部署稳步组织推进。设立县级市工作的重启,绝不能再一哄而上,要充分尊重县级市成长的自然历史过程及其自身规律,不仅要对全国东中西部拟设县级市综合考量与分类指導,而且要注重城镇发展布局与地方政区格局的双重优化。一是以省或自治区为单元,既要着眼于省内的区域差异与政区格局,也应注重跨省际协调发展,对拟设县级市展开系统测度与严格论证,完善拟设县级市的时序安排;二是以城市群为依托,促进核心大城市与中小城市协同发展,优化拟设县级市的空间布局;三是贯彻国家战略加强规划衔接,尤其是对接“一带一路”、京津冀都市圈、长江经济带、长三角城市群等国家战略,重点发展与条件成熟的地区应优先给予考虑;四是对于具有政治、军事等国家战略意义与特殊需要的县级市设立,要突显特殊性,又要避免随意性,从而分期分批部署,稳步组织推进。

第三,因地制宜,科学选择县级市设置的恰当模式。通常的整建制县改市模式,有利于城乡统一规划,维持县域经济体系,但也将大片农村地区划入,城乡管理难以兼顾,难以适应当前城镇化跨县连片扩展的现实2。应适当引入两种模式:一是切块设市,这是我国自现代市制确立后曾长期采用的模式,将一个或几个县内城镇化水平较高的地区设为市,便于城市管理,且农村负担较少,有助于集中力量推进城市建设,但要注意拟设市区域与原母县可能发生的矛盾;二是联合设市,两个或两个以上县级政区设市,如贵州省撤销安顺市和安顺县等,在城镇化联系紧密的更大区域范围内整合资源,精简机构,但也要注意跨区域整合引发的地方利益协调问题。这两种模式各有所长,应充分考量地方发展的多样需求与复杂现实,科学选择恰当设置模式。

第四,形成合力,切实提高县级市设置的实际成效。今后县级市设置的有序开展是一个涉及多部门的系统工程,加强部门联动及责任担当尤为重要,将贯穿设置前论证、设置中协调、设置后发展与评估的全过程。仅就县级市拟设方案论证而言,每一项论证都应该由相关部门提供严格的数据分析及支撑,需要省级以下相关部门出具意见文本,这也是明确部门责任担当、催化联动合力的过程。更重要的是,要推动从制度供给缺乏转向制度供给支撑,从多重关系博弈转向多重关系合力,构建地区发展共同体。一是省级统筹协调,建立省级层面联席会议制度或协调机制,着力解决有关县级市设置与发展的全局问题及重大政策;二是实施差别管理,有的县级市年产值突破千亿,而有些县级市农业比重仍较大,应兼顾差异,如后者在财税分成上酌情优惠等;三是细化职权清单,针对县级市特点,细化省、地两级与县级市之间的职权配置清单,以扩大自主权激发活力;四是完善资源配置,打破优势资源的区域分隔,让小城市居民享有平等的社会保障与实现理想的发展机会;五是创新示范引领,选择若干新设县级市,在自主创新、综合配套改革等多领域先行先试,引领省域小城市发展。

第五,严守底线,防控重启县级市设置的潜在风险。县级市设置不仅是行政建制的变化,而且涉及地方治理体系的重大变革,职权划分和利益格局等变化必然伴随着一定的风险,必须稳妥谨慎予以应对,谨访城乡失衡、冒进发展以及职权和利益格局等变化引发的风险。一是完善风险评估,明确人口规模、社会稳定、生态承载、文脉保护等底线约束,落实风险评估的主体责任;二是加强配套监管,严防可能出现的侵占农耕用地、侵害农民权益等现象,积极缓解社会稳定风险与压力;三是实施效果监测,强化对县级市设置效果的后续评估和监测观察,避免劣币驱逐良币现象;四是应该注重专家论证评估及公众意见征集,蹄急步稳地推进县级市设置。

第六,以县级市设置为重大契机,推进小城市建设与治理创新。以重启县级市设置为契机,扩容提质、突出特色,逐步推进小城市治理创新,重塑县级市的职能体系。县级市是相对独立的区域经济综合体和国民经济的基本单元之一,设置的县级市有可能拥有更多的行政职权及财政等优惠政策,在城鄉统筹、城市规划、城区改造、基础设施、公共服务和城市管理等方面应该高标准推进,激发小城市活力,提升居民生活水平。县级市的设置意味着职权、职责与职能的重新定位,要树立城市治理的科学理念,着力构建提高城市治理水平的有效机制。与此同时,也要避免县级市设置可能带来的消极倾向。例如,设市以后非农人口可能增加,并加大就业难度,要积极缓解可能引发的社会稳定风险与压力等。县级市设置不可能是一劳永逸的,更应该紧紧把握好设市这一历史机遇,更好更快地推进小城市建设和治理创新。

Restart Setting up County-level City: Deep-seated Problems and Management Strategies

Fan Nannan Yu Yang

Abstract: In recent years, the instauration of restarting the county-level city has included in strategic deployment of comprehensively deepening reforms and new urbanization. Applications of a large number of county-level cities in numerous provinces is booming. Something that can not be ignored is that the spatial pattern, logic and external environment has already changed. Meanwhile, instauration of the county-level cities faces some deep-seated problems currently in terms of deficiency of system supplies, games among different governments and challenge of migration. Under the goal of new urbanization, scientific measures and standard system are supposed to established in the process of setting the county-level city. In addition, the corresponding treatments aiming at deep-seated problems should be formed. Otherwise, it will seriously affect the desired effect of city-setting, and even lead to new risks.

Keywords: Set up County-level City; Deep-seated Problems; Management Strategies