经典化视野下郭译《德国诗选》分析

2017-07-07彭建华

彭建华

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

经典化视野下郭译《德国诗选》分析

彭建华

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

1900年以来现代中国刊印的外国文学选集逐渐增多,这些外国文学选集的出版与外国作家在现代中国的经典化并没有显著的直接关联。作为“世界名著选”第六种,郭沫若、成仿吾翻译的《德国诗选》无疑是一种标榜“名著”观念的外国诗歌选集。然而,《德国诗选》的选编并不严格遵循名家名作的文学学科观念,有较大的随意性和主观性。进而从郭沫若的翻译来看,这些德语诗歌的汉译由于受到白话新文学运动的影响,尤其是白话文不完善的不利影响,一些译诗往往是不完美的。该集随后被《沫若译诗集》逐渐取代,在现代中国并没有发挥持续的影响。总言之,《德国诗选》没有成功树立德语诗歌的形象,也没有促进这些德语诗歌的经典化。

《德国诗选》;文学选集;翻译;经典化

外国文学的阅读主要包括三种途径:阅读外语原著、阅读中介语言的翻译文本和阅读本土语言的翻译文本。本土语言的翻译文本在较大程度上决定了外国文学在译入文化中的经典化过程的完成,一个好的外国文学译本会为原作者/原著赢得普遍的文学声誉。外国文化和外国文学与中国文化和汉语文学迥异,沟通或者消除其间的隔离,往往是翻译者的一份重要工作,译者总是以说明、注释或评述等方式来沟通读者与外国作家。文学选集与文学经典化是不可分割的内在联系吗?外国文学在译入文化中的经典化必然通过外国文学选集吗?外国文学的传播与影响是一个复杂的问题,因为人们会编译各种类型、不同意图的外国文学选集。另一方面,人们了解外国文学的方式是极其丰富多样的,同时,他们还会受到文化传统、意识形态的引导,对外国文学表现出多种多样的(评价)立场与态度。外国文学经典化在本质上是一个文化问题,即外国文学阅读的跨文化的社会学现象。

一、外国文学选集与经典化

一般的,“文学选集”(Anthology)是编辑者按照一定的标准和文化传统(惯例),选取一些文学作品编撰而成,显现出这些作品在文学形态或者精神上的相似特征。一种文化必然有其独立的文学,有其自主的文学批评和价值标准,文学选集往往集中体现了当时代的文学标准和社会意识/理想。

在一种文化内部,文学选集总是文学经典得以确立的最初尝试,一些经典作家和经典作品由于选集(即一种存在方式和传播方式)而赢得声誉,进而获得文学上的崇高地位。但是,文学选集只是在一个相对宽泛的范围内汇集适合某些文化标准和文学理想的作品,在狭隘的意义上,文学选集与文学经典生成有着或多或少的联系。文学选集的编辑者总是在文学选集中烙印上时代的特征,甚至个人的文学观念,它们可能成为那些被选入作品的阅读指示和阐释。文学选集并不意味着普遍的话语权力,或者权威的影响力,它们自身可能在官方霸权、意识形态、传统文化、时代精神和读者等文学的外部世界的重压之下,陷入岌岌可危的境况和不利的地位,一些被禁止流通于社会的文学选集就是如此。

在一种开放的文化中,由于成熟而普及社会的文学学科教育,外国文学选集往往是通过选择“名家”“名作”的翻译来实现的,最终为他们/它们赢得越来越高的文学声誉,从而实现在译入语文化中的经典化过程。一个作家的文学声誉往往会因为不同时间、本土/外国文化、不同读者的阅读活动,而表现出林林总总殊异的状况。一些外国作家在本土文化中往往只占有并不显著的文学地位,却在域外赢得极大的声誉,如中国诗人白居易在日本,挪威作家易卜生在美国,美国作家爱伦·坡在法国,英国作家哈葛德在中国,英国诗人杨格在德国,德国作家海涅在俄罗斯,几乎接近外国经典作家的崇高地位。相反,一些作家在本土文化中占有极其显著的文学地位,却在域外寂然无名或者其文学声誉充满争议,如,中国诗人屈原在日本,法国作家拉辛在英国,英国作家莎士比亚在法国,德国作家克洛卜施托克在中国,这些民族化的作家几乎没有赢得外国读者理解与认同。

弗·特·帕尔格雷夫编《英诗金库》(TheGoldenTreasuryoftheBestSongsandLyricalPoemsintheEnglishLanguage,1891)收入英美著名诗人144位作家的433首抒情诗。这个选集在现代中国发挥了不容忽视的文学影响。其后,英国的《牛津英国诗选》(TheOxfordBookofEnglishVerse, 1250-1900, 1900),美国的《诺顿文学选集》(TheNortonAnthologyofAmericanLiterature, 1979)则未能在中国发生与之相媲美的文学影响。虽然《牛津英国诗选》在树立英国民族文学的形象上优于《英诗金库》,中国社会的急剧变迁与中国读者的兴趣却使得人们更容易疏忽《牛津英国诗选》。经典建构( canon formation) 或者经典化( canonization)是一个较长时间持续的文学声誉积累过程,这可能是一个世纪,或者三至五代人延续的传统。如果一部“文学选集”本身经受不住这样持久的时间,那么该“文学选集”则更像是文学时尚的镜子,或者文学经典化过程中的修正器,它们随着时代的变迁而革新文学趣味和文学精神,以此选取/淘汰文学作品。

二、现代时期繁多的外国文学选集

1900年以来现代中国刊印的外国文学选集逐渐增多,除开个人选集,众多外国文学选集的出版与外国作家在现代中国的经典化并没有显著的直接关联,其中表现出明显的转译现象。一般的,这些选集并不强调“文学经典”的观念,一些是某一国家或者某一流派/团体的选集。而且译者往往表现出明显的自由倾向性和个人观念。胡愈之《星火·后记》写道:“以上杂文二十篇,是我出国以前替各种定期刊物翻译的文字。其中有一小部分译自英文本,一大部分却是从世界语译出的。前半部所包含的,是几篇短篇小说,但后半部却只是些讽刺文,寓言,杂感,小品而已。本书所选的二十个作家,有一部分是不甚知名的,大多数却全是‘弱小民族‘的作品,总之,只是一些杂凑而不甚重要的东西罢了。对于文学我是门外汉,介绍西洋文学的名著杰作,我是既不能,也不想担承。我选译这一些东西,只是凭了个人的癖性。”[1]

在梁启超、胡适、周作人、刘半农、梁实秋等人的倡导下,现代中国积极发起了外国名著翻译计划。上海创造社出版部先后推出了“世界名家小说”“世界名著选”“世界儿童文学选集”。虽然一些选集不乏“杰作”“名家”“名著”等名称,却多是当时较流行的作家作品。也许因为这些译者基本上是自由译者,而不是外国文学教育者,这些选集与现代文学学科内部(文学史、文学作品选)的名家(Masters)名作(Masterpieces)观念相去甚远。

从现代时期九十多个外国文学选集来看,它们并不总是通过选择“名家”“名作”的翻译来实现的。例如,1919年10月上海亚东图书馆刊印了胡适译《短篇小说》,包括Teleshev, Tchehof, Gorki, Daudet, Maupassant,Kipling, Strindberg等七位作家十篇作品。胡适在“序”中写道:“这些是我八年来翻译的短篇小说十种,代表七个小说名家。共计法国的五篇,英国的一篇,俄国的两篇,瑞典的一篇,意大利的一篇。”[2]1926年11月开明书店刊印了徐蔚南译《法国名家小说集》,收录四位作家的十一篇作品,译者《弁言》写道:“这本书里所收的几篇小说,计有四个作家:小仲马,高贝,莫泊桑和法朗士。这几篇小说不能说是各个作家的代表作品,只是在我阅读的时候,感到一种爱好,便译了出来。”[3]一些外国文学选集明显表现出意识形态的影响,例如,1928年9月上海第一线书店刊印了刘呐鸥译《色情文化》,收录七位日本新感觉派作家的七篇作品。1928年10月新宇宙书店刊印了薛绩辉译《妇女戏剧集》,收录四位作家的四篇作品;该集原为德国霍甫曼(C.Hoffmann)编。此外,左翼作家和左翼翻译家在俄苏文学翻译方面取得了可喜的成就。

现代时期(1900-1949),在众多的外国文学选集中,诗歌、戏剧、散文翻译的数量是较少的,小说翻译则明显很多。外国文学的阅读几乎主要是面向普通的社会知识阶层,它们突出了故事的娱乐特征。在这些外国文学选集中,只有极少的选集是某一国家的某一文学思潮/流派的作品选编,或者特定社会主题/题材的选编。另一方面,这些外国文学选集突出了现代中国对外国文学接受的自主选择性,因为它们较好地满足了中国在现代文明建设过程中的主观需要。同时,现代中国对外国文学的深入认识和了解尚存在巨大的拓展空间,并有待积极推进文学学科的建设。

三、《德国诗选》的编选

作为“世界名著选”第六种,郭沫若、成仿吾翻译的《德国诗选》无疑是一种标榜“名著”观念的外国诗歌选集,其中收录六位作家的二十四篇诗作。1927年10月上海创造社出版部刊印,1928年3月再版有增订。1928年集中包括:歌德十五首诗(《湖上二首》《五月歌》《牧羊者的哀歌》《放浪者的夜歌》《对月》《艺术家的夕暮之歌》《迷娘歌》《弹竖琴者》《渔夫》《屠勒国王》《掘宝者》《少年与磨坊的小溪》,“浮士德”选译:《献诗》《暮色》《维特与绿蒂》即《维特》序诗),席勒一首诗(《渔歌》),海涅五首诗(《幻景》《打鱼的姑娘》《悄静的海滨》《“归乡集”第十六首》《SERAPHINE第十六首》,施笃谟一首诗(《秋》),列瑙一首诗(《秋的哀词》),希莱一首诗(《森林之声》)。从后来《沫若译诗集》收录的译诗篇目来看,郭沫若译诗十八首,成仿吾译诗六首[4]。

郭沫若翻译了十二位德语作家的五十四个作品(计入重复作品),其中诗歌翻译包括:(1)歌德二十八首:《东西诗集》《Ganymed》《弹琴者之歌》《放浪者的夜歌(一、二)》《牧羊者的哀歌》《给迷娘》《迷娘歌》《湖上》《寄厚意之人》《掘宝者》《暮色》《暮色天空》《对月》《艺术家的夕暮之歌》《艺术家之歌》《五月歌》《一即全》《神性》《遗亚吕》《遗言》《渔夫》《屠勒国王》,《赫曼与窦绿苔》《维特》“序诗”(又题名《维特与绿蒂》)、《献诗》、《Faust》钞译、《风光明媚的地方》,即《浮士德》悲剧中第二部之第一幕。歌德(Johann Wolfgang von Goethe)是最重要的德国诗人之一,先后刊印了九个诗集,除开田园叙事诗《赫曼与窦绿苔》,郭沫若对歌德诗歌的翻译主要是《德国诗选》中的十六首诗歌和多个《浮士德》的诗歌选段。(2) 施笃谟(Theodor Storm)的诗歌即是1921年7月上海泰东图书局出版《茵梦湖》(钱君胥、郭沫若翻译)中的多首歌谣:《秋》《我的妈妈所主张》《今朝》《林中》。(3)海涅(Heinrich Heine)是最重要的德国诗人之一,先后刊印了十个诗集或长诗,郭沫若曾经尝试翻译“海涅诗集”,由于没有找到刊印诗集的出版社而作罢,现存的郭沫若对海涅的翻译,与《德国诗选》所收相同:《归乡集》第十六首(又题《洋之水》)、《SERAPHINE》第十六首(即XIV Es ragt ins Meer der Runenstein)、《打鱼的姑娘》《悄静的海滨》。(4)席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller)在德国文学界享有极高的地位,主要成就在戏剧和散文的创作,也曾刊印了多个诗集,例如《欢乐颂》(AndieFreude, 1785),郭沫若仅翻译了《渔歌》,《渔歌》是历史剧《威廉·退尔》第一幕开场时渔童所唱的歌。郭沫若还翻译了希莱《森林之声》,克洛普遂妥克《春祭颂歌》,赛德尔《白玫瑰》,见《沫若译诗集》,即“世界名著选”第十种。

从《三叶集》到《德国诗选》,郭沫若对歌德、施托姆、海涅的兴趣持续了较长时间。值得指出的是,《德国诗选》中列瑙(Nikolaus Lenau)和希莱(Peter Hille)算不上德语杰出的诗人。此外,在《德国诗选》的诗人名单之外还包括了克洛普遂妥克(Friedrich Klopfstock)、赛德尔(Heinrich Seidel),后者也是一个普通作家。

以下分别介绍克洛普遂妥克、列瑙、希莱、赛德尔四位德语作家。(1)克洛普遂妥克《春祭颂歌》最初收录在1928年5月《沬若译诗集》中,无疑是一首优秀的德国抒情诗。弗里德里希·克洛卜施托克(Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724-1803)德国民族文学杰出的先驱者和希腊语拉丁语文学翻译家,他较早关注英国文学(弥尔顿、俄相、杨格),以史诗、田园诗和颂诗的创作而蜚声文坛。1745-1748年克洛卜施托克在耶拿、莱比锡神学院学习神学;1751-1770年侨居丹麦哥本哈根,创作了众多优秀的抒情诗,1771年出版了《颂诗与哀歌集》(OdenundElegien);1770-1803年返回德国汉堡,1789-1803年他的思想出现过巨大的转变,创作了《法国大革命的颂诗》(OdenzurFranzösischenRevolution1790-1799)。其主要作品有史诗《救世主》(DerMessias, 1748-1773),颂诗《春祭》(DieFrühlingsfeier)、《致芬妮》(AnFanny)、《致茜得莉》(AnCidli)、《玫瑰花带》(DasRosenband)、《苏黎士湖》(OdeandenZürichsee)、《卡拉丽莎之死》(DietoteKlarissa)、《早年坟墓》(DiefrühenGräber)、《两个缪斯》(DiebeidenMusen)、《我的祖国》(MeinVaterland)等;另有戏剧《所罗门》(Salomo,einTrauerspiel, 1764)、《大卫》(David,einTrauerspiel, 1772)、《赫尔曼之战》(HermannsSchlacht.EinBardietfürdieSchaubühne, 1769)、《赫尔曼和君主们》(HermannunddieFürsten.EinBardietfürdieSchaubühne, 1784)及《赫尔曼之死》(HermannsTod.EinBardietfürdieSchaubühne, 1787)等,歌颂了自由的德意志民族精神。

(2)列瑙《秋的哀词》(Herbstklage)收录在成仿吾《秋的诗歌》一文中,最初刊载于1923年9月《创造周报》第21号。尼古拉斯·列瑙(原名为Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, 1802-1850)是匈牙利诗人,他在大学时期学习法律与医学,1827年出版了第一个诗集《晨曦》(Aurora),稍后受到浪漫主义诗人施瓦布(Gustav Schwab)、乌兰德(Ludwig Uhland)、凯尔纳(Justinus Kerner)等的影响,1832年出版了《诗集》(Gedichte),1836年出版了长诗(Faust),1837年出版了史诗式长诗《萨伏那罗拉》(Savonarola),1838年出版了《新诗集》(NeuereGedichte),1842 年出版了《阿尔比教派》(DieAlbigenser),1844年开始写作未完成的长诗《唐璜》(DonJuan),最终死于精神病。成仿吾写道:“这位忧郁的诗人,本姓Strehlenau,是匈牙利人。虽然他遗下了不少的优美的诗篇,然因为他是异族的原故,生前既不为度量狭小的德国人所爱,死后亦以他为无病呻吟,被屏入二三流之亚,在德国文学史中勉强占二三页的面积而已。虽然他的创作的力量与思想的充溢,至少可以与许尔雷Schiller匹敌,然而他的纪念铜像,却在维也纳的一个不堪的公园中,没在许尔雷的高像的阴荫里。对外国代表奥匈国的,世人都只知有那个纤弱而无思想的古典主义的末流Grillparzer。这些都是德国人埋没薄命的诗人的象征。他是世界苦Weltschmerz的诗人中最伟大的一个,他的诗的特征,是他那种固有的沉痛的忧郁。”[5](P132)

(3)希莱《森林之声》载1923年9月4日上海《中华新报·创造日》;初收1927年3月上海光华书局初版《创造日汇刊》。彼得·希莱(1854—1904)早期曾短暂与奥古斯特·倍倍尔、马克思、毕希纳、达尔文等相识,成为社会主义者,希莱有少量文学创作,例如,小说《社会主义者》(DieSozialisten, 1886)和教育悲剧《柏拉图的信徒》(DesPlatonikersSohn, 1896)等,但在文学界并不知名。

(4)赛德尔《白玫瑰》收录在郭沫若《论节奏》一文中,最初刊载于1926年3月《创造月刊》第一卷第l期,后收录于1928年5月《沫若译诗集》。郭沫若《论节奏》写道:“据他自己说,他是在当学徒的时候,用钻子在钻东西的时候做的。他这要算是把钻钻子的运动的节奏,化成诗歌的这种音调的节奏了。像这样的经验我们也大概是有的。”亨利希·赛德尔(Heinrich Friedrich Wilhelm Seidel, 1842—1906)是一个并不知名的德国诗人、作家,先后在汉诺威工艺学校、柏林商学院学习,毕业后成为一名工程师。1880年赛德尔转向写作,创作童话故事,出版了《郊区的故事》(Vorstadtgeschichten);1882年出版了《小鸡莱伯勒希特故事集》(LeberechtHühnchen,JorindeundandereGeschichten),其后出版了多个莱伯勒希特故事续集:《小鸡莱伯勒希特新故事集》(NeuesvonLeberechtHühnchenundanderenSonderlingen, 1888),《做了祖父的莱伯勒希特》(LeberechtHühnchenalsGroβvater, 1890),《莱伯勒希特故事全集》(LeberechtHühnchen, 1901);1884出版了《一九八四年》(ImJahre1984);1888年出版了《大自然的歌手》(Natursänger);1891年出版了《怪异的传说》(SonderbareGeschichten);1897年《钟琴》(Glockenspiel,VII.BandGesammelteSchriften);1901年出版了《冬天的故事》(Wintermärchen,XVI.BandGesammelteSchriften);1902年出版了《起源的故事》(Heimatgeschichten);1900-1906年出版了《莱因哈德·弗莱明在陆地和海上的冒险》(ReinhardFlemmingsAbenteuerzuWasserundzuLande);此外,赛德尔还出版诗集《工程师之歌》(Ingenieurlied)。

《德国诗选》汇集了1927年之前郭沫若、成仿吾翻译的部分德语诗歌,其中包括普通作家(列瑙、希莱)的诗作,它主要不是精心选择的德语名诗(masterpieces):除开海涅的诗歌,即使对著名作家(great author)歌德、席勒的诗歌选择,远不是严格意义上的代表诗作,尤其是没有突出席勒在文学上的重要地位,因而,《德国诗选》的选编表现出较明显的随意性。宋彬玉《郭沫若和成仿吾》写道:“一九二三年《文学旬刊》对译诗问题展开争论时,郭沫若与成仿吾,都对哥德的原版《牧羊者的哀歌》进行了翻译。在做了这样一番切实的工作之后,提出了‘翻译事业总以根据原文为佳’的看法(载《创造日》)……这期间,他们以《创造日》为园地,发表许多译诗和其他新诗。……后来他们把译诗的一部分辑成了《雪莱诗选》和《德国诗选》,可以说是他们这种努力的一个小小的成果。”[6]1947年9月郭沫若《沫若译诗集·小序》(上海建文书店)写道:“这些外国诗作‘并不是都经过了严格的选择,有的只是在偶然的机会被翻译了’。”[7]

四、郭沫若的诗歌翻译

1920年代,白话新文学内部关于翻译的论争,表现出郭沫若、成仿吾与胡适、鲁迅、茅盾等不同的翻译思想。郭沫若《论文学的研究与介绍》《读了鲁拜集后之感想》《批判□意门湖□译本及其他》《讨论注译运动及其他》《雪莱诗选·小序》《歌德诗中所表现的思想·附白》《理想的翻译之我见》等提出了“创造性翻译”“风韵译”等观念。成仿吾《论译诗》写道:“译诗应当也是诗,这是我们所最不可忘记的。其次,译诗应当忠于原作。诗歌大略可以分为内容,情绪,与诗形三部来讨论。诗形最易于移植过来;内容也是一般翻译者所最注意;只有原诗的情绪却很不易传过来,我们现在的翻译家尤其把它全然丢掉了。// 所以理想的译诗,第一,它应当自己也是诗;第二,它应传原诗的情绪;第三,它应传原诗的内容;第四,它应取原诗的形式。”[5](P121)

席勒《渔歌》是历史剧《威廉·退尔》第一幕开场时渔童(Fischerknabe)在小舟里用牧牛歌调(Melodie des Kuhreihens)所唱的歌,这节自由诗由两个六行诗节构成,韵式为AAXBXB,诗行的重音(模式)多变化[8]。郭沫若的白话译诗主要是由五言、七言诗行,沿袭了文言诗体的传统,(但不是词体),重构为两个五行诗节,另有新的韵式。郭沫若的译诗(方法)大致是成仿吾所谓的表现的翻译法,《论译诗》写道:“所谓表现的翻译法(Expressive method),是译者用灵敏的感受力与悟性将原诗的生命捉住,再把它用另一种文字表现出来的意思。这种方法几与诗人得着灵感,乘兴吐出新颖的诗,没有多大的差异。这种方法对于能力的要求更多,译者若不是与原诗的作者同样伟大的诗人,便不能得着良好的结果。所以译诗的时候,译者须没入诗人的对象中,使诗人成为自己,自己成为诗人,然后把在自己胸中沸腾着的情感,用全部的势力与纯真吐出。……这种翻译的方法,实具创作的精神,所以译者每每只努力于表现,而不拘拘于原作的内容与形式。”[5](P123)

《森林之声》是一首包含三个五行诗节的抒情诗,选自希莱未完成的《米尔登与维维彦,世界和森林游戏》(片段)[9]。此诗显然受到了歌德《流浪者的夜歌》的影响,增加了浓郁的神秘而忧郁的(沉思)情绪。原诗的大意是(笔者译):“你闪烁着金黄碧绿(grün-goldnen)的眼睛,/ 森林,你苔藓曼衍的梦幻者!/ 你的思虑暗郁,/ 像一个隐士,耽思生命的艰难,/ 忧郁地叹息着(saftseufzender),流失了许多时日。// 树梢,往复地摇曳,/ 长舒的气息,仿如波涛澎湃或涌动,/ 不息地涌起 / 片刻静默 / 奔流远去。// 树梢,往复地摇曳,/ 升起肃穆的声音,/ 已经倾听了一千年,/ 还将倾听一千年呀——/ 这(恒久的)剧烈而沉郁的雷声。”原诗主要是由三重音诗行构成,诗中包含较自由的交叉韵式、环抱韵式。郭沫若的译诗杂糅了白话、方言和文言,努力重构了白话诗歌的风格韵式,有部分增衍和节略[10]。郭沫若的译诗在很大程度上强调了“创造性”,突出表现了原诗的思想与情绪。

Waldesstimme森林之声MyrddhinundVivyan.EinWelt-undWald⁃spiel米尔登与维维彦,世界和森林游戏(片段)PeterHille郭沫若译WiedeinegrüngoldnenAugenfunkeln,闪烁呀你的眼光,Wald,dumoosigerTräumer!森林,你苔藓蒙茸的梦王!WiedeineGedankendunkeln,深邃呀你的心思,Einsiedel,schwervonLeben,你个长生久世的隐士,saftseufzenderTagesversäumer!你整日价长吁短叹的闲子!ÜberderWipfelHin-undWiederschweben树梢,东西动摇,wiesAtemholtundvollerwogtundbraust如呼吸之来面波动而咆哮,undweiterzieht-远了!undstillerwird-静了!undsaust.而又在萧骚。ÜberderWipfelHin-undWiederschweben树梢,东西动摇,hochdrobenstehteinernsterTon,有一严肃的声音超渺,demlauschtentausendJahreschon千载的时辰业已倾听,undwerdentausendJahrelauschen…千载的时辰还要倾听,undimmerdiesesstarke,donnerdunkleRaus⁃chen.永远是这强烈的渊默的雷声。

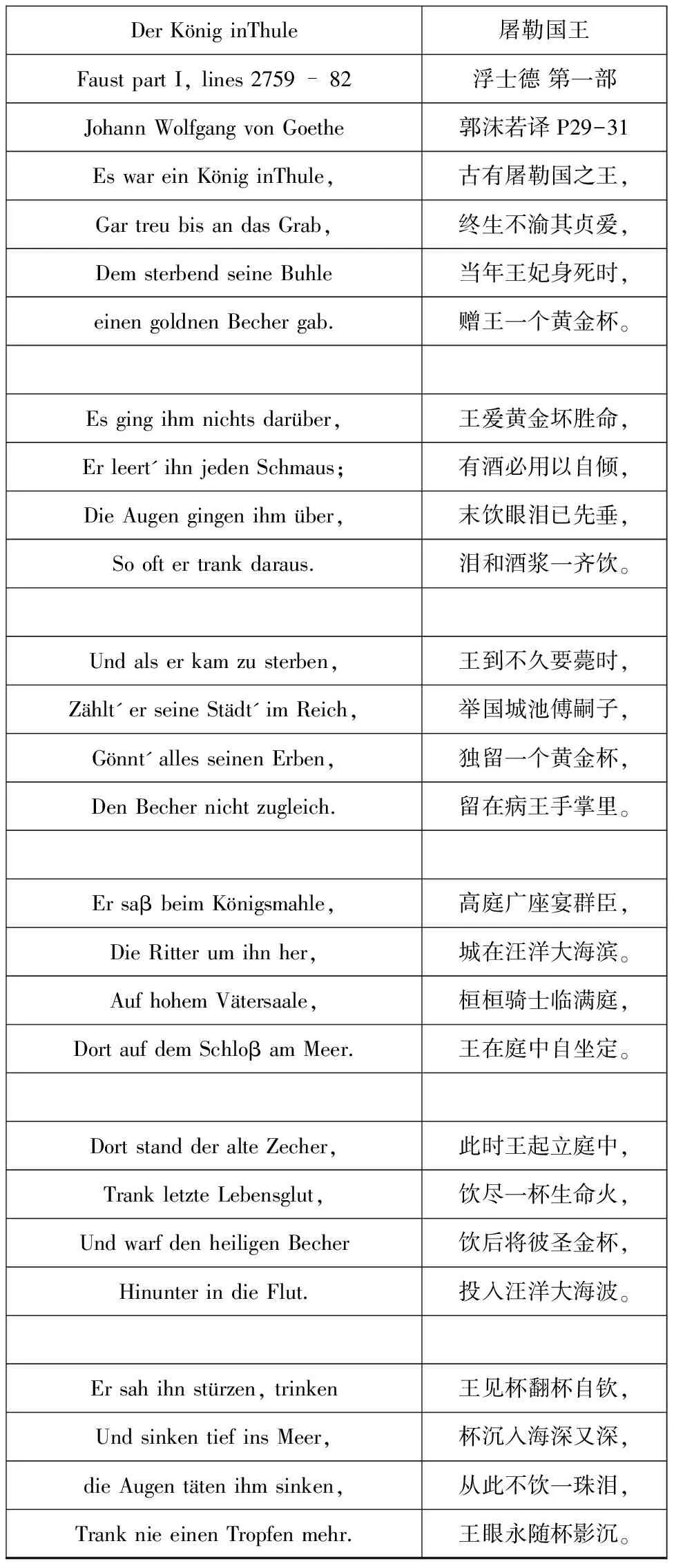

1774年7月歌德在拉恩河一古堡采用民间歌谣体创作了抒情诗《倾心吁求》(Geistesgruβ),后收入悲剧《浮士德》第一部,有修改。《屠勒王》取材于赫尔德尔翻译的北欧民歌《Kämpeviaers》[11]。作曲家策尔特(Carl Friedrich Zelter)、舒伯特(Franz Schubert)、李斯特(Franz Liszt)、舒曼(Robert Schumann)、古诺(Charles Gounod)、马斯奈特(Jules Massenet)等曾为此诗作曲。原诗包含六个四行诗节,一般的,主要是由两重音诗行构成,每个诗节均为环抱韵式。郭沫若的译诗杂糅了白话和文言,采用了传统(文言)的七言诗体,突出了译诗的“创造性叛逆”,另作新的韵式[4]。

DerKöniginThule屠勒国王FaustpartI,lines2759-82浮士德第一部JohannWolfgangvonGoethe郭沫若译P29-31EswareinKöniginThule,古有屠勒国之王,GartreubisandasGrab,终生不渝其贞爱,DemsterbendseineBuhle当年王妃身死时,einengoldnenBechergab.赠王一个黄金杯。Esgingihmnichtsdarüber,王爱黄金坏胜命,Erleert'ihnjedenSchmaus;有酒必用以自倾,DieAugengingenihmüber,末饮眼泪已先垂,Sooftertrankdaraus.泪和酒浆一齐饮。Undalserkamzusterben,王到不久要薨时,Zählt'erseineStädt'imReich,举国城池傅嗣子,Gönnt'allesseinenErben,独留一个黄金杯,DenBechernichtzugleich.留在病王手掌里。ErsaβbeimKönigsmahle,高庭广座宴群臣,DieRitterumihnher,城在汪洋大海滨。AufhohemVätersaale,桓桓骑士临满庭,DortaufdemSchloβamMeer.王在庭中自坐定。DortstandderalteZecher,此时王起立庭中,TrankletzteLebensglut,饮尽一杯生命火,UndwarfdenheiligenBecher饮后将彼圣金杯,HinunterindieFlut.投入汪洋大海波。Ersahihnstürzen,trinken王见杯翻杯自钦,UndsinkentiefinsMeer,杯沉入海深又深,dieAugentätenihmsinken,从此不饮一珠泪,TranknieeinenTropfenmehr.王眼永随杯影沉。

郭沫若敏锐地追随着现代中国的时代精神的变革,这些迅疾变化的各个时代对他影响太深太重了。作为一个白话诗人和外国文学的译者,他向中国表现出了外国(包括德国)诗歌的美;更重要的是,他努力使外国诗歌的翻译促进白话新文学的建设与发展。郭沫若表现出一种积极进取的民族主义情怀,尊重和捍卫了祖国的语言,发扬了汉语的传统。

五、结语

虽然郭沫若、成仿吾的德语诗歌翻译是比较成功的,《德国诗选》在第二版之后逐渐失去了影响力,并被1928年5月上海创造社出版部刊印的《沫若译诗集》所取代。后者收录了《德国诗选》中所有郭沫若的译诗,并有增订,选集的范围大大超出了德国文学本身。

从《德国诗选》在现代中国短暂的传播和接受来看,这一外国文学选集几乎没有成功树立德语诗歌的形象,也无力促进德语文学在现代中国的经典化;而且郭沫若、成仿吾曾明确指出过,《德国诗选》的原初目标只是探索白话新诗的发展,为白话新诗的建设提供可行的启发。一方面,该诗集的编译挥不去白话文学内部的论争色彩;另一方面,该诗集的编译并未完全纳入到现代中国的文学学科的建设计划中去,表现出较自由宽泛的文学观念。

[1]胡愈之.胡愈之文集 2[M].北京:三联书店,1996: 193.

[2]欧阳哲生,编.胡适文集 8·国语文学史·白话文学史·序跋集[M].北京:北京大学出版社,2013:384.

[3]法国名家小说集[M].徐蔚南,译.上海:开明书店,1926:1.

[4][德]歌德,等.德国诗选(第二版)[M].上海:创造社出版部,1928:29.

[5]成仿吾.成仿吾文集[M].济南:山东大学出版社,1985.

[6]杨胜宽,蔡震,总主编.郭沫若研究文献汇要(卷三)[M].上海:上海书店出版社,2012: 9.

[7]郭沫若.沫若译诗集·小序[A]//郭沫若集外序跋集[M].成都:四川人民出版社,1982:364.

[8]Friedrich von Schiller. Wilhelm Tell,Tübingen: Neujahrsgeschenk, 1805: 1.

[9]Peter Hille.Dramatische Dichtungen,“Myrddhin und Vivyan”. Berlin und Leipzig, Schuster & Loeffler, 1904:87.

[10]沫若译诗(第二版)[M].郭沫若,译.上海:乐化图书公司,1929:79.

[11]Johann Wolfgang von Goethe.Faust - Der Tragödie erster Teil, Tübingen: J. G. Cotta’schen Buchhandlung,1808:177-178.

On the Translation ofGermanPoemsby Guo Moruo in the View of Canonization

PENGJian-hua

(CollegeofLiberalArts,FujianNormalUniversity,Fujian,Fuzhou350007,China)

Since 1900, anthologies on foreign literature has gradually increased in modern China, but these anthologies have no direct correlation with the canonization of foreign literature in modern China. As the sixth book of "The World Masterpieces", "GermanPoems" translated by Guo Moruo and Cheng Fangwu, is an anthology of foreign poetry advertised "Masterpieces" concept. However, "GermanPoems" has not strictly followed the literary discipline idea of master and masterpieces, which has biggish randomness and subjectivity. Guo Moruo's translation on German poems, which has been influenced by Vernacular Chinese New Literature Movement especially its incompletion, was frequently imperfect. Later on "German Poems" have not played a lasting impact in modern China, which has gradually replaced by "TranslatedPoemsbyMoruo". In sum, "Germanpoems" have not succeeded in establishing the image of German poetry, and haven't promoted canonization of the German poems.

GermanPoems; anthology; translation; canonization

2016-11-18

四川省教育厅人文社会科学(郭沫若研究)课题重点项目(GY2013A05)

彭建华(1970-),男,湖南龙山人,副教授,博士,主要从事欧洲文学研究、翻译研究。

I207.25

A

1672-934X(2017)04-0094-08

10.16573/j.cnki.1672-934x.2017.04.015