科研腐败成因分析及防治对策研究

——基于20个案例的统计分析

2017-07-07申纯,胡桑

申 纯,胡 桑

(长沙理工大学 文法学院,湖南 长沙 410004)

科研腐败成因分析及防治对策研究

——基于20个案例的统计分析

申 纯,胡 桑

(长沙理工大学 文法学院,湖南 长沙 410004)

随着我国科研投入的不断增大,科研腐败也越来越成为人们关注的问题。文章通过选取近年来关于科研腐败犯罪的20个真实案例,从犯罪主体、行为分析和惩治情况等案例特征进行实证分析,得出科研腐败的原因主要是主体身份为犯罪提供掩护,司法弹性过大,监管制度不合理等,并提出通过完善预防机制,加强项目过程自律管理,健全事后追责机制等措施防治科研腐败行为。

科研腐败;成因分析;防治对策

一、问题的提出

十八大以来,中共中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,习近平同志在2016年5月30日全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上指出,“深化改革创新,形成充满活力的科技管理和运行机制”。一方面,我国对于科研项目的支持力度逐年加大,据国家统计局相关数据显示,自2012年科研经费投入首次破亿以来,2015年我国科研经费支出14 220亿元,比上年增长9.2%[1],且呈逐年增长的趋势。但另一方面,我国高水平的科研成果数量及科技成果转化率比起欧美发达国家还有较大差距,投入与产出严重不成比例。近些年来,随着中央反腐力度的加强,以及网络传播和新媒体影响的扩大,科研经费违规使用,科研人员违法违纪案件时有曝光,如冰山一角浮出水面进入人们的视线。

对于科研腐败项目的研究,学界早已有之[2],但大多都是从定性研究的视角出发,并提出解决方案,而采用实证研究的方法进行探究的论文比较少。本文希望通过实证研究的方法,从现有已经做出有效判决的真实案件中窥视到科研腐败现象产生的原因。本文案例来源:一个方面,《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,从2014年1月1日开始,法院上网公布生效裁判文书。因此,选取来自于中国裁判文书网以及openlaw上公开的裁判文书,可以保证信息的权威性、案件来源的真实性、数据的可靠性;另一方面,采取的是从网上查询官方媒体,如《检察日报》正义网、新华网、人民网、各级政府“反腐倡廉专栏”公开报道的相关案件信息,对案例进行补充,另外也通过搜寻资料,将裁判文书中未载明的相关数据进行完善,使案件的来龙去脉更加清晰。基于上述两条原则,选取了近年来关于科研腐败问题案例共20个,对犯罪人的身份情况(学历、是否担任领导职务)、单位、罪名、腐败发生环节、涉案金额、量刑情况等信息进行统计分析,建立案例数据库,并据此对科研腐败现象的特点和原因展开研究。

腐败一般是指公职人员滥用公共权力牟取私利的行为[3],而本文所指的“科研腐败”是指贯穿于科研项目的申报、管理、研究、验收等各个环节中的贪污、行贿、受贿、挪用科研经费等行为,主体包括科研项目管理机构及工作人员、科研项目研究者以及其他科研经费的经手人等。

二、科研腐败特征分析

对科研腐败特征的分析是基于20个案例库进行的归纳,案件涉及的环节从科研申报到完成的全过程。其中有7起共同犯罪,共包含37名涉案人员。

(一)科研腐败主体特征分析

对于科研腐败犯罪主体,主要从学历情况、单位性质、是否担任领导职务等维度进行考察。

首先,受教育程度。由统计数据来看,其中可以得知学历的共有24人(统计结果见图1)。由此,可以推出科研腐败主体的受教育水平高,大学本科及以上的学历占有效数据的比例达到87.5%,人数最多的是博士研究生,高达9人。另外,可以直观的看出其中学历为硕士研究生的有5人,大学本科的有7人,专科的有2人,中专的只有1人。这与在实际生活中,科学研究准入门槛高,对从事科研工作的人学历要求高相符,形成我国又一高学历犯罪类型。

图1 文化程度

其次,犯罪主体所在单位性质及级别构成。在统计主体所在的单位性质分布中,任职单位为高等院校的有13人,其中担任院系负责人及以上领导职务的有9人,占到70%;国有企业有16人,担任副主任以上职务的有11人,占到68%;政府机构部门有4人,其中担任处长的有3人;国务院直属办事机构4人,副处长以上的有2人。他们分别负责科研项目的申报、管理和实行,由此可以初步分析得出,高等院校、国有企业是科研腐败犯罪的高发地带,并辐射扩散到整个科研项目的管理部门。

(二)科研腐败行为特征分析

对于科研腐败行为特征的分析,主要从涉案金额、腐败发生环节及行为表现这三个维度进行考察。

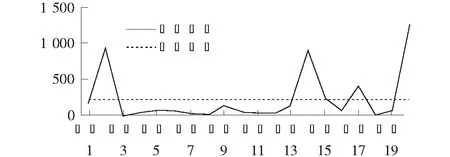

首先,涉案金额。将20个案例的涉案金额做成图2折线图。由此可见,涉案金额的范围比较广泛,20个案例涉案的平均金额达到近236万元,其中涉案金额高达有900万以上的有3起,100万以上的有8起,50万以上100万以下的有5起,其中金额最高的达到1 262.37万元,最低为3万元。金额存在巨大差异的原因,一方面在于科研项目资金的分布不均,另一方面,与行为人在科研项目进行中所采取的侵吞科研经费的方式密不可分。另外在案发后所侵吞的科研经费款项不能得到完全追缴,涉案金额数目巨大,通过判决书可得知,目前赃款正在追缴的有7人,而判决书中对于赃款的下落未明确交待。

图2 涉案金额汇总表(单位:万元)

其次,科研腐败发生环节。通过对20个案例的整理,发现科研腐败行为发生在科研项目申报期间的有3起,科研项目研究过程中的有15起,另外有两起情况比较特殊,一起是通过签订虚假的科研项目合同来骗取科研经费,一起是发生在科研项目从立项到完成的全过程。由此可以总结,科研腐败的主体多是发生在项目的研究过程中,这与科研资金的开支与报销主要在这段时间有关。

第三,科研腐败行为具体表现。通过对案例的分析总结,行为的具体表现可以分为两大类:第一类是指在科研过程中对科研经费的套取,第二类是为实现科研立项,而进行的行贿行为。第一类又可以细分为如下具体行为,在所有案例中,有9起案例中都体现出利用开具虚假发票、编制虚假合同、编制虚假账目、虚报支出等手段来冲账套取科研经费。有5起存在多次虚报劳务费套现行为,其中2起是申报虚假科研项目资金需求,采用虚增合同价款,对科研经费进行套现;还有1起是科研项目完成之后,截留付款。这类行为所涉嫌的罪名主要是贪污罪、挪用公款罪。第二大类主要是表现在科研立项时,其中4起是发生在科研项目申报、认定过程中,科研项目的管理人员收受相关项目申报者的贿赂,为科研立项提供帮助。另外1起是通过签订虚假合同,对科研经费进行套现并私分。这类犯罪所涉嫌的罪名主要为受贿罪。

(三)科研腐败主体的惩治情况分析

对于科研腐败主体的惩治情况分析,主要从案发线索来源、涉嫌罪名和量刑这三个维度进行考察。

首先,案发线索来源。从这20个案件中发现,通过裁判文书能够明确体现案发线索的有14个,即审计署查出的有3起,教育部巡视组查出的有1起,纪委查出的有1起,学校查账查出的有3起,群众举报查出的有2起,其中,在查处过程中,主动交待,并自首的有4起。由此可见外部监督和内部监督都对科研腐败的查处起到了比较大的作用。

其次,涉嫌罪名分析。虽然都是关于科研腐败方面的犯罪,但涉嫌的罪名却并不一致(具体见图3)。主要集中在贪污罪有19人次,占到涉案人员总数的49%;随之,受贿罪从案件总数来说,涉案人数有6人次;虽然私分国有资产罪的有8人次,但是这属于同一个案件,因此数据不具有代表性;另外挪用公款罪的有4人次;玩忽职守罪、非国家工作人员受贿罪的各有1人次;同时触犯两个罪名以上的有7人次。由此可见,科研腐败犯罪只是一种犯罪类型的统称,但具体触犯的罪名主要集中于《刑法》第八章的贪污贿赂罪当中,基本上都属于国家工作人员的职务犯罪,根据刑事诉讼法的相关规定,这类犯罪主要由人民检察院立案侦查。

图3 罪名分布情况

第三,量刑情况分析。由于科研腐败是一种经济性犯罪,大多伴随着国家划拨用于科研的财产被侵吞、窃取和骗取。本文选用的案例全部是进行刑事处罚,对科研经费的贪腐主体以贪污、挪用公款、私分国有资产定罪,但在量刑上尚有一定的差异性,除了主刑之外,大多伴有附加刑,只有10人单处主刑。所处刑罚最轻的是定罪免刑;处罚最重的是判处死缓。处有期徒刑10年及以上的有14人,处5-10年(不包括10年)的有8人,处1-5年(不包括5年)的有12人,另有1人免于刑事处罚,其中适用缓刑的有7人。总体上说,科研腐败犯罪在量刑上也呈现出两极化趋势,最重的判处死缓,最轻的可以免于刑事处罚,这主要是因为对这类犯罪量刑的主要依据是犯罪行为所涉及的具体犯罪金额,这与图2关于涉案金额的统计可相互印证。

三、科研腐败的成因分析

(一)职务和身份为犯罪提供便利

首先,通过前文对科研腐败犯罪的主体特征描述,我们可以得知,大部分科研腐败犯罪的主体均为负有特定职务的特殊主体。包括掌握科研项目审批权力的国家工作人员,也有掌握项目资金使用分配权力的科研项目负责人,或者是直接接触到科研经费管理报销的财会人员。在一定程度上掌握着与科研项目申报、管理与结项的相关权力,这部分人虽然具有较高学历,但其实由于长期从事科研和教学工作,法律意识并不强,而且科研腐败行为相对于其他腐败犯罪而言,本身在定性上就存在较大的模糊性,导致很多项目研究人员根本意识不到自己的行为已经涉嫌违法犯罪。

其次,领导身份为犯罪主体提供了保护伞。在20个案例中,有超过70%的犯罪主体都曾担任行政领导职位,无论是作为项目申报者还是项目管理者,相比于一般的科研人员和管理人员,身处领导职位意味着对项目的申报、审批都具有更大的权限。但实际上,在高等院校、科研院所的领导往往具有双重身份,一是作为行政管理的领导身份,二是作为项目研究人员的身份,以往对领导干部的监督大多侧重于对其行政管理责任的监督,对其科研项目经费的使用、开支的监督甚至比普通的科研人员更宽松,这就给其利用领导干部的身份掩护科研腐败行为提供了可乘之机[4]。

(二)对科研项目监管流于形式

对科研项目监管流于形式,轻过程重结果,未考虑科研活动的特殊性。虽然我国目前还没有形成统一的科研管理立法,但实际上,无论是在科研项目的立项审批、经费使用、结项验收等环节都有较为详细的监管规定。比如,为了加强对科研经费使用的规范化管理,国务院及财政部、教育部颁发过多个文件,2012年颁发了《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》(教财[2012]7号),2014年颁发了《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号),要求科研管理部门对科研经费使用在形式上管理严格,如制定严格的科研费用预算机制,规范报销的票据形式,统一使用“公务卡”等。但这些规定并未能有效地防止科研腐败的发生,甚至从某种程度上成为了科研腐败的诱因。从数据统计上也可以看出,我国的科研腐败多发生在科研项目的实施过程中,而这个过程中大部分(本文研究的案例中共15起)又是发生在科研经费的报销这部分,比例高达75%。

这种现象的产生,主要还是在于对科研活动的监管制度忽视了科研的特殊性。科研活动相比于其他的社会活动或工程项目,具有创造性、探索性、难以预测性等特征,这就决定了对科研项目的监管,包括对科研经费的监管制度,需要具有较大的灵活性。但当前的科研管理制度却过于僵化,灵活性不足,比如在项目申报过程中,设立了严格的科研项目预算机制,但由于科研项目实行过程中存在不可预估因素,最终实际开支可能与项目预算存在较大出入,一味强调严格按照预算报销,可能会导致部分科研人员为了满足“预算”要求,使用虚假发票或其他方式虚报开支,表面上看是符合了预算需求,其实却触犯了“科研腐败”的高压线。正是考虑到这一情况,2016年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》,调整对科研项目及科研经费的管理思路,坚持“放管服”结合,更好地适应科研活动规律和特点,充分调动广大科研人员的积极性。

(三)惩治科研腐败的司法弹性过大

在《中华人民共和国科学技术进步法》这部专门对科学研究进行规范的法律中,只有第六十七条中提到虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科学技术进步的财政性资金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分,而未规定具体的刑罚制度。当前对于科研腐败主要有三种处置方式:一是刑事处罚,二是纪律处分,三是行政处理[5]。

从实际情况来看,“科研腐败”行为的惩处弹性是较大的。首先,大量的“科研腐败”行为并未进入到司法程序当中,笔者以“科研腐败”为关键词在“中国裁判文书网”等网站进行大量的查找,但仅收集到20个构成犯罪的典型案件,可见,大量的“科研腐败”行为其实并未作为犯罪处理,“犯罪黑数”较大。其次,即使是作为犯罪处理的,在量刑上也存在较大差异。在所收集案例当中,同样构成贪污罪,处罚最重的判处死缓,最轻的却可适用缓刑。其主要依据在于犯罪金额的认定,但这种认定标准过于单一,难以体现“罪责刑”相适应原则。再次,对于科研腐败行为的定性仍存在较大争议。很典型的如“曾静康、闫勃、阮燕健、曾松、庄焰等私分国有资产案”中,第一审定为贪污罪,而第二审定为私分国有资产罪,被告人曾静康的刑期也从一审的10年有期徒刑在二审改判为5年。导致定罪问题前后不一的原因在于,科研人员是否具有贪污罪的主体身份及科研经费是否属于公款等贪污罪认定中的疑难问题,无论在理论界还是实务界都引起了重大争议[6]。

四、科研腐败防范治理措施

(一)完善科研腐败预防机制

第一,完善科研项目的管理体制。从我国科研项目的管理体制的发展历史来看,对科研项目及科研经费的管理走过了一条从粗放式管理到精细化管理的道路,总体思路是正确的。但是好的科研管理制度,必须符合科研工作的客观规律,能够有效促进科研产出,否则会造成一方面管理制度越来越多,越来越细,另一方面却是科研人员的研究积极性越来越低的状况。

首先,项目评审审批环节公开化。目前科研项目的评审审批,无论是纵向课题还是横向课题,已经普遍采用了专家评审制度。但从统计数据来看,担任领导职务的科研人员更容易利用职权在项目评审环节获得关照,甚至产生腐败。因此,在项目评审过程中应当加大匿名评审的打分权重,避免评委受到其他因素的干扰。同时,建立全国统一的科研项目管理平台,对获得立项的课题申报书在平台上进行公示,一方面加强对立项课题的社会监督,杜绝一题多报、重复申报、虚假申报、抄袭等现象,另一方面也可以让其他研究人员进行学习,提高项目申报质量。

其次,建立合理的报酬机制与规范的科研经费使用管理制度[7]。为了科研经费有效、合理的使用,符合科研活动的创造性、不确定性的基本特征,对科研经费的预算,不宜过细过死,对于预算编制应适当简化,并允许项目研究人员根据研究进展的实际情况,随时进行调整;在科研项目经费管理制度中,增加劳务费的比例,并明确所有的项目研究人员都可以从项目经费中获得劳务费,承认科研人员的劳务价值回报,彻底改变目前项目经费使用上“重物轻人”的现象;加大绩效奖励的幅度,对取得突出研究成果的科研工作者进行奖励,既能调动科研人员的积极性,也能从源头上减少科研人员挪用和贪污科研经费的动机。

最后,完善科研项目的验收考评机制。对于科研项目的验收,引入第三方机构进行考评,普遍实行同行专家评议和市场评价制度,一方面,由第三方机构聘请同行专家对项目成果进行匿名评审,根据不同的项目类别,从经济效益、人文价值、创新价值、社会价值等各方面进行综合评议。另一方面,对于和市场结合较为紧密的科研项目,应当以市场需求为导向,由第三方机构对科研成果投入后的市场价值进行调研评估,并出具评估报告。

第二,加强法律宣传与管理制度培训。一方面,科研经费尤其是纵向课题的科研经费,属于国家对科技的财政投入,因此在法律性质上属于“公款”,但很多科研人员由于不具有相关法律知识,在理解上产生了偏差,误以为自己申请到的项目,经费就应该由个人使用,但事实上,将科研经费擅自据为己有或随意挪用的行为依照现行法律属于违法行为,情节严重的甚至已经构成了“科研腐败”犯罪。因此,有必要对高等院所以及科研机构的研究人员加强法制宣传,使其认识到科研腐败行为的严重性,积极发挥法律的规范引导作用。另一方面,我国对科研项目及项目经费管理制定了相当多的制度,但是科技工作者在科研项目的研究过程中,往往由于对相关管理规定的不熟悉而陷入被动。因此,在立项申报成功之后,可组织对立项人员的集中培训学习,对科研项目的实行规范、财务制度、立项和结项制度、检查制度进行统一管理。以避免由于对项目的不了解而误入歧途的可能,集中培训也有利于科研工作者相互之间学习交流,培训的效果更佳。

(二)加强科研项目过程自律管理

第一,项目研究过程实行“痕迹化管理”。课题组应当对科研项目的进展情况,包括研讨、调研、实验等具体实施过程进行全程记录,形成文字档案,并在项目结项验收时提交检查,作为项目验收考评的重要依据。

第二,科研经费的报销要采用更加灵活的方式。虽然目前实行的发票报销制度,能使科研经费的使用情况更加明确,但在一定情况下也不利于科研人员在使用科研经费中的自由度。事实上,并非所有的科研项目支出都能够开具发票,比如到偏远地区进行的调研活动,虽然有实际支出,但却无法开具正式票据,为了使科研经费的顺利进行,也导致补开假发票、购买发票等情况的存在。为了避免这种情况,应采用更加灵活的报销制度,科研管理部门实际上也已经在逐步改进,2016年颁布的《国家社科基金项目资金管理办法》中就明确规定:“对于野外考察、数据采集等活动中无法获取发票或财政性票据的支出,在确保真实性的前提下,可按实际发生额报销”。今后,在科研经费的报销制度上,一方面要加大对人员支出的预算比重,另一方面,对于其他经费的支出应综合考虑规范性与灵活性的平衡。

第三,对科研项目实施中配备专职财务人员。当前的财务审查更多的是在形式上的审查,而科技工作者不具备专门的财务知识。因此,有必要配备对财务知识了解的专职人员参与科研项目,使其对整个科研项目的实施过程进行财务上的指导。项目研究人员也应当参加必要的财务知识培训,确保项目经费的使用尽可能的合法合规。

(三)规范科研腐败的事后追责机制

第一,建立科研项目诚信机制。建立全国统一的科研项目管理平台。将所有的科研项目信息纳入平台管理,项目的申报、立项、经费使用情况、项目进度、结题验收等信息在平台上进行公示,所有的项目研究档案留底保存,做到有据可查;对科研立项时签订的诚信协议书落实到位,避免流于形式。建立失信惩罚机制,对存在科研腐败行为的科研人员,不管数额大小,一律进行通报批评,并建立起科研申报机制的黑名单,对有科研腐败行为的人员设定禁止申报科研项目的年限,有利于规范科研人员的行为。

第二,建立科研项目管理人员事后问责机制。明确科研管理机构、财务等部门及项目负责人在科研经费使用与管理中的职责和权限,建立健全项目经费管理问责制[8]。在项目研究过程中,项目负责人对于项目的具体实施,项目经费的使用应当有较大的自主权,但与此同时,项目负责人也是第一责任人,项目研究中出现了违法违规行为,应当由项目负责人承担主要责任。

第三,对科研腐败犯罪建立多维度量刑因素。当前科研腐败严重的另一个重要原因在于司法弹性过大,法律的威慑性并不在于其残酷性,而在于其确定性。因此,当大量的科研腐败没有被查处,或者处理弹性过大的情况下,实际上是削弱了法律的权威。因此,有必要对科研腐败建立多维度的量刑因素。当前的科研领域反腐败中,司法机关对科研腐败犯罪的处理采取的是“过滤”机制[7],即主要根据涉案的金额来进行单一处罚,《刑法修正案(九)》改“单一数额”标准为弹性的“数额+情节”标准,以“数额较大或情节较重”作为定罪标准[9]。即量刑的根据应是社会危害性与人身危险性的统一,故行为方式及次数、行为是否违背职责及其程度、危害后果、认真悔罪态度、是否退赔、是否弥补或减少犯罪危害后果等罪前、罪中和罪后主客观事实情况是刑罚裁量需要考虑的[10]。犯罪主体的职务和就职单位、犯罪行为手段的危害程度也可成为科研腐败追究刑事责任的标准之一。另外科研成果的完成程度、科研成果的价值、科研人员的社会评价也应该作为定罪量刑时酌情考虑的情节。因此,本文认为,应当出台相关司法解释,从法律规范上对科研腐败的定罪量刑标准进行规范。以涉案金额为主规定法定刑,并根据其他情节从重或者从轻处罚,使刑罚之间轻重衔接,量刑有可依据的层次感,对科研腐败的主体、行为和量刑情节逐一明确规定,真正做到“有法可依”。对具有法定的、酌定的从宽量刑情节的行为人要体现以宽济严的政策精神[11],充分体现“罪责刑”相适应原则,更好地发挥法律对科研人员行为的规范、引导作用。

[1]国家统计局.2013年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html.

[2]王飞.奥地利学术腐败案处理及启示[J].长沙理工大学学报(社会科学版),2017(2):17-21.

[3]曾明,郑旭旭,章辉腾.治理结构,权力机制与高校腐败——基于117个高校腐败案例的分析[J].廉政文化研究,2015(2):41.

[4]戴素芳,黎昔柒.高校科研团队诚信缺失的主要形式及成因[J].长沙理工大学学报(社会科学版),2014(4):16-19.

[5]张国兵.廉政风险视角下的科研腐败与治理研究[J].中国高校科技,2016(8):35.

[6]刘科.我国台湾地区套取科研经费行为的定罪争议及其启示——以林昭任案为主要视角[J].刑法论丛,2015(4):45.

[7]刘科.套取国家财政拨款科研经费行为定罪中的疑难问题[J].法学杂志,2015(7):102.

[8]白亚鹏.加强科研项目经费管理的思考[J].中共云南省委党校学报,2008(4):159-160

[9]卢建平,王晓雪.论科研腐败的惩治与预防[J].刑法论丛,2015(4):11.

[10]赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015(1):36.

[11]孙国祥.我国惩治贪污贿赂犯罪刑事政策模式的应然选择[J].法商研究,2010(5):110.

Reason Analysis and Preventative Countermeasures of Research Corruption: Statistic Analysis Based on 20 Cases

SHENChun,HUSang

(SchoolofHumanitiesandLaw,ChangshaUniversityofScienceandTechnology,Changsha,Hunan410004,China)

As the scientific research investment in China continues to increase, research corruption has become increasingly concerned with. Based on 20 real cases of corruption crimes in recent years, this paper analyses their main characteristics from three aspects: subject of crime, behavior analysis and punishment, which shows the main reasons includes subjects' protecting for crimes, oversized flexibility of judicial, and unreasonable supervision system, etc.. Basically, some measures to prevent academic corruption have been proposed: improving preventive mechanism, strengthening self-discipline management in project process, and punishing mechanism afterwards.

research corruption; reason analysis; prevention countermeasures

2017-06-02

2015年湖南省科技厅软科学研究项目(2015ZK3012);2015年湖南省教育厅科研优秀青年项目(15B016)阶段性研究成果

申 纯(1982-),男,湖南邵东人,讲师,博士,主要从事刑法学研究;胡 桑(1993-),女,湖南桃江人,硕士研究生,研究方向为社会法学。

G644;G647

A

1672-934X(2017)04-0130-07

10.16573/j.cnki.1672-934x.2017.04.021