东盟对东亚合作主导权的波动规律(1997—2017)*

2017-07-05翟崑

翟崑 等

东盟对东亚合作主导权的波动规律(1997—2017)*

翟崑 等

东盟;东亚合作;主导权;波动

2017年是东盟创立50周年,以及东盟在1997年亚洲金融危机后创立东亚合作机制20周年。期间,东盟通过创建一系列合作机制形成了嵌套叠加的“东盟加”结构,逐步确立了其在东亚合作中的主导地位,获得一定的主导权,形成“小马拉大车”的局面。但东盟对东亚合作的主导权并不稳固,呈现不断遭遇冲击与自觉维护的波动性变化。本文有三个阶段性的评估结论:一是通过考察东盟主导权的三次波动变化,认为东盟利用“东盟加”结构,动态维护其不断遭遇冲击的主导权;二是可以通过主动性、吸引力、可控性和执行力这四个维度,来评估东盟对东亚合作主导权程度的动态变化;三是东盟主导权未来仍会呈现波动变化,东盟需要不断突破困境,才能动态维护主导权,推进东亚合作进程。

冷战结束后,经济全球化和地区合作兴起。到2017年,东盟已成立50周年,东亚合作机制自1997年创建以来也已经走过了20年。东盟一直致力于在区域甚至全球积极发挥主导作用。[1]东盟通过构建“东盟加”结构,逐步确立了在其创立的一系列东亚合作机制中的中心性地位,并起到不断推动东亚合作进程的作用,形成了“小马拉大车”的模式。东盟作为东亚合作的“驾驶员”,充当了东亚合作的设计者、推动者和组织者,起到了事实上的主导作用。但东盟的主导权并不稳固,“东盟加”结构与主导权之间产生了明显的相关性波动变化。如何理解东盟主导权动态波动变化规律,寻找东盟维护主导权的现实与逻辑,评估维度与未来发展就成为本文要探讨的问题。

一、东盟对东亚合作主导权的确立

本文涉及的地区合作主导权的概念,是指在地区合作中塑造、推动、引导各利益相关国进行地区合作的权力。主导权(leadership*东盟官方声明中对东盟主导权的描述用的是leadership。),[2]其英文释义是指组织一个群体以完成共同的目标。主导者不一定拥有正式的权威,主导权可能是建立在主导者的特质、互动情景、价值观、魅力、行为、功能等之上。[3]地区合作的基本理论认为,决定地区合作能否得以推进的因素有二:一是区域合作的潜在收益要足够大;二是合作中要有领导国有意愿承担责任。[4]各国虽然有参与地区合作的愿望和条件,但是地区合作不是一种集体的无意识行为,往往具有很强的目的性,因此必须有国家在地区合作中起发起或者推动作用。这种作用在合作进程中一般就演变为地区合作的主导权。因此,所谓东盟对东亚合作的主导权,是指东盟在地区合作中塑造、推动、引导各利益相关国,推进东亚地区合作的权力。东盟在东亚合作中主导权的确立有三个重要的前提条件:东盟和东亚合作的产生发展以及尤为重要的东盟在东亚合作中形成了关键的“东盟加”结构。

一是东盟的成立发展。东南亚联通两大洲两大洋,地缘政治战略优势突出而独特,长久以来一直是大国必争之地。二战后,殖民者的退出在该地区形成了权力真空,如地区众小国不能联合自强填补真空,则域外力量势必会为谋求地缘政治利益而进入,重蹈东南亚国家被殖民的覆辙。加之各国饱受战火和殖民统治的摧残,国家发展根基薄弱,单一国家都难以凭借一己之力快速发展。内外压力迫使东南亚国家联合起来。经过早期几次联合的尝试之后,1967年,印尼、泰国、新加坡和菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表《东南亚国家联盟成立宣言》宣告东盟正式成立。文莱(1984年)、越南(1995年)、老挝(1997年)、缅甸(1997年)和柬埔寨(1999年)先后加入东盟,东帝汶和巴布亚新几内亚目前是东盟的观察员国。东盟成立之初,就具有开放性和非军事性,为其不断扩大,以及创设东亚合作奠定了基础。50年来,东盟以政治联合为起点,逐步将基础和主线转为经济合作,进而推动东亚地区合作。通过东盟共同体建设,其将成为全球发展中国家间区域合作的成功案例,并有助于东盟在东亚合作中发挥主导作用。

二是东亚合作的产生发展。早在1994年,东盟就牵头成立了东盟地区论坛(ASEAN Regional Forum, ARF)。1997年,亚洲金融危机重创蓬勃发展的东南亚地区,改变了东亚区域的格局及力量对比。实力的变化为亚太内部各个力量中心间的关系调整提供了契机。东盟邀请中日韩三国,召开了东亚国家非正式首脑会议,建立“东盟+中日韩”机制(柬埔寨加入东盟后,简称为“10+3”机制),东盟分别与中日韩形成了三组双边合作机制,即三个“10+1”。2005年底,东盟又发起召开东亚峰会(EAS),将印度、澳大利亚和新西兰三国拉入东亚合作机制,形成与“10+3”平行的东亚峰会机制,即“10+6”。2008年之后,东盟又吸收美国和俄罗斯,将东亚合作扩大为“10+8”机制。2012年后,东盟针对跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)的迅速发展,提议建立“区域全面经济伙伴关系”(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)。东盟在东亚合作的产生和发展中,成为机制设计者、章程创立者、会议主办者、议题制定者以及参与成员决定者,确定了事实上的中心性地位。

三是“东盟加”结构的形成与完善。坚持和确保以东盟为中心的最好体现就是其推动的“10+”框架。[5]东盟通过自身一体化和共同体建设,以及在东亚区域合作中建立的多层级合作机制,形成了以其为中心的“东盟加”结构。该结构是以多组“10+1”为支撑,并形成了“10+3”、“10+8”、ARF等地区合作机制为平台的复合圈层地区关系运行系统。“东盟加”结构的发展、繁杂和重叠,逐步加深了东盟在东亚区域合作中的中心性地位,并成为东亚合作的主要推动力。东亚合作中形成的“东盟加”结构成为东盟主导权产生和确立的重要条件。

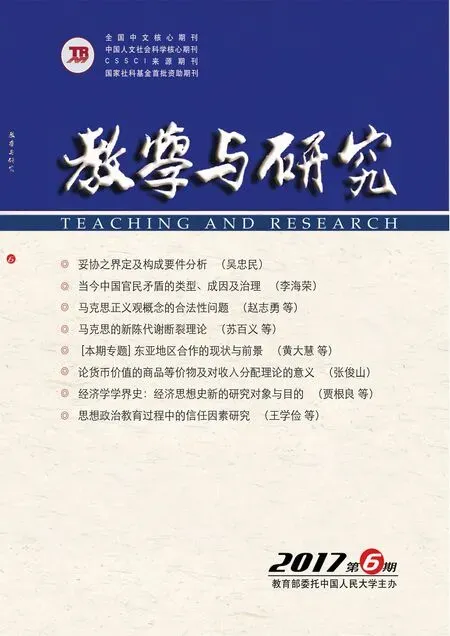

二、东盟对东亚合作主导权的三次波动

东盟通过自身成立并发起繁复的东亚合作机制层级,建构“东盟加”结构,使东亚合作的主导权聚集。但这种结构性权力并不稳固。东盟的主导地位总是因“东盟加”结构失衡而遭受削弱;因“东盟加”结构的再次平衡而有所恢复。纵观东亚地区合作二十年的历史,东盟对东亚合作的主导权总共出现了三次明显的波动变化。

第一次波动(1997—2005)。亚洲金融危机后,东亚区域合作进入高速发展阶段,“10+3”合作机制成为东亚合作的主渠道。[6]中国经济在危机中逆势增长,经济总量迅速扩大。虽然“10+3”机制有力地推动东亚合作进程,但中国以其发展速度和规模在“10+3”机制中的作用和地位日益突出,致使“10+3”结构失衡。中国在东亚合作中的影响力渐强,相对削弱了东盟的主导地位。而日本希望在东亚合作中发挥关键作用,不愿看到中国在东亚合作中独大,中日在“10+3”中的竞争趋紧。美国则担心不包括美国的东亚合作,将使太平洋成为分割其与东亚的鸿沟。经复杂的外交博弈,东盟在2005年底创建东亚峰会,即在“10+3”基础上加入印度、澳大利亚和新西兰三个域外国家,形成“10+6”机制。东盟的考量是引入域外新力量,扩大东亚合作范围,抵消中国作用,在一定程度上维护和加强了主导权。东盟决定了“10+3”和“10+6”的筹备、规则议程制定和参与国的选择。2005年首届东亚峰会发表的《吉隆坡宣言》明确指出,继续以“10+3”机制为东亚合作的主渠道,由东盟发挥主导作用,[7]在制度上明确东盟的主导地位。这是对东盟多年来致力于推动东亚合作的肯定,说明东盟对东亚合作的主导地位得到了东亚峰会成员国的认可。

图1 东盟主导权波动阶段划分示意图

第二次波动(2005—2011)。东盟发起东亚峰会恢复主导权,相对延缓了中国在东亚合作中地位和影响力的快速提升。东盟与印、澳、新建立了三组新的“10+1”机制,强化了其主导地位。“10+6”机制的定位是与“10+3”机制平行,而日本提出以“10+6”为合作主渠道的东亚自由贸易区的新框架。于是,东亚峰会的创建和运行催生了一个更重要的问题,东亚合作主渠道之争——“10+3”还是“10+6”?竞争背后其实是中日的博弈。日本担忧东亚合作主导权向中国转移,不能接受一个可能被中国主导的合作机制。在“10+6”机制框架下,中国就明显不再具有主导的可能。[8]另外,美国对东亚峰会将其排除在外十分不满。从2005年到2008年,时任美国国务卿赖斯两次缺席东盟地区论坛,总统布什也缺席2007年的东盟系列峰会,这使得东亚发展和安全合作的诸多议题无法深入展开并达成协议。东亚合作机制的“清谈馆”特色再次凸显,东亚合作发展受挫,东盟的主导权受到较大打击。加之2008年的国际金融危机在冲击欧美等发达国家的同时,也减缓了东南亚国家等新兴经济体的发展。而中国经济仍保持快速增长,东盟对中国的经济依存度上升,中国在东亚合作中的地位和作用不降反升,客观上也冲击了东盟的主导权。因此,东盟引入域外力量,邀请美、俄加入东亚峰会,既是东盟大国平衡战略的体现,也是对美国奥巴马总统亚太战略的回应。美俄加入东亚峰会,使东亚合作中的大国博弈形成新一轮的动态平衡,东盟的主导地位相对恢复。值得一提的是,东盟为维护自己的主导权,提出了加入东亚峰会的三个条件:必须为东盟对话伙伴国、必须签署《东南亚友好合作条约》和与东盟有“实质性”的合作关系。这表明了东盟将选择与其战略意义和发展机遇最为密切的国家参与会议,而不受传统东亚地缘范围的限制。[9]东盟不仅界定地区合作的议程,还将东盟一体化的有限议程作为东亚合作的首选,形成大国竞相加大对东盟投入的新博弈态势,从而确保自己的中心性地位。[10](序言P5-3)

第三次波动(2011至今)。东亚峰会扩展为“10+8”之后的东亚合作又带来新的问题:一是随着诸多域外大国介入东亚合作,大国博弈越发激烈,“东盟加”结构嵌套更加繁复,机制中层次更加复杂;二是由于东盟发起和建立的多个地区合作机制没有等级关系,分工模糊,重叠交错,这种“多元多重多样”的特征使“面条碗”(spaghetti bowl)效应凸显;三是东亚峰会的地域范围与亚太合作有重叠,引发“东亚”与“亚太”之争。[11](序言P5-6)尤其是,美国奥巴马政府于2010年积极推行其主导的“跨太平洋经济伙伴关系”(TPP),东亚经济合作框架被扰乱,东亚经济合作开始转向“亚太化”发展。大国之间的竞争愈发激烈,“东盟加”结构再次失衡,对东盟主导权造成了第三次冲击。为恢复和维持主导权,2011年东盟正式批准发起建立RCEP,并于2013年5月启动RCEP谈判进程。之后,TPP谈判紧锣密鼓,一度达成协议,远超RCEP进程。加之2013年底以后,中国推动“一带一路”建设,引领新型地区和国际合作,也在一定程度上冲击了东亚合作的地位和作用。但是2017年特朗普担任美国总统后宣布退出TPP,中国支持RCEP建设并力促21世纪“海上丝绸之路建设”与东盟共同体建设对接,大大缓解了大国对东盟主导权的冲击。如果RCEP谈成,将覆盖约35亿人,GDP总量将达到23万亿美元,占全球GDP总量的1/3,成为世界最大的自贸区。东盟作为RCEP的发起人,掌握规则制定权和机制的创造权,有助于巩固“东盟加”结构,进而维护东盟在东亚合作中的主导地位。

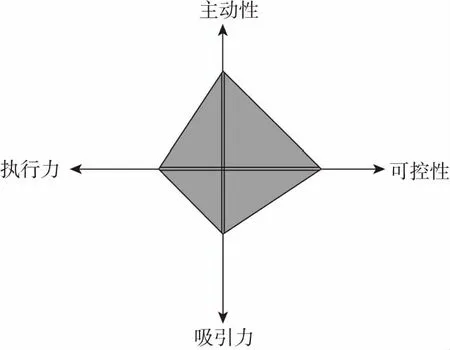

三、东盟对东亚合作主导权的评估维度

上文纵向梳理了东盟对东亚合作主导权的波动性变化。那么,是哪些因素的综合效应导致东盟对东亚合作主导权出现波动性?本文尝试从主动性与吸引力、执行力与可控性这四维度进行评估。这四个维度与东盟对东亚合作的主导权呈正相关关系,如果东盟能较好地把握这四个维度,其主导地位则会相对巩固,反之亦然。

第一个维度是主动性:主动性是指东盟在地区事务和地区合作中发挥主动塑造、引导的作用。东盟是东亚区域合作的发起者,但由于内部矛盾和问题导致其在地区事务上的精力分散,作为小国集团的脆弱性进一步降低了东盟的主动性。

东盟的成立是其对东亚合作主导权产生的历史起点。基于区域内外国家在本地区的激烈博弈,出于自身安全和经济利益的考虑,东盟成立后便成为东亚区域合作最早的发起方,并不断对东亚区域合作机制进行更新与发展,如东盟地区论坛(ARF)、“10+1”、“10+3”、 “10+6”、“10+8”、 “区域全面经济伙伴关系”(RCEP)等,逐渐形成了以东盟为中心的“东盟加”结构。

但东盟作为一个国家间联盟,其内部存在各方面的矛盾和问题,制约了其主动性的发挥。首先,东盟内部各成员国经济发展水平极不平衡且分化日趋明显。加之东盟国家之间的产业结构具有相似性,导致成员国之间的经济竞争日趋激烈,互补性差,对国际市场及资金的竞争远大于合作,各国利益难以协调,贸易争端增多。这种经济不平衡和竞争性极大地制约着东盟各成员之间深入合作的可能性,各国相互适应、利益协调、经济政策调整的难度都有加大的趋势。[12]其次,除了经济方面的矛盾外,东盟各成员国在政治制度、意识形态、价值观念等方面也存在较大差异。东盟内部新老成员分化的趋势更是呈现出“政治小集团化”和“经济双层化”的发展态势。2015年底,东盟宣布建成东盟共同体,但东盟经济一体化进程缓慢,成员国之间的贸易和投资壁垒仍有待降低等。东盟在区域合作中的主导地位面临诸多挑战。东盟作为一个组织,正处于一个十字路口。

图2 当前亚太地区主要合作机制示意图*该图为作者整合亚太合作机制资料所绘制。

此外,东盟作为一个小国集团,有着与生俱来的脆弱性,无法摆脱对外部世界的依赖,缺少强势的话语权,势必降低了其在区域合作中的主动性。例如,在1997年的亚洲金融危机后的经济重整中,东盟处于明显的弱势地位,更多的是作为受援助的对象,难能与地区强国讨价还价。这也导致了在地区合作谈判过程中,东盟实际上很难主导进程,如在东盟与中、日、韩三国展开的自由贸易区谈判中,中、日、韩三个地区强国始终处于主导地位。[13]

第二个维度是吸引力:吸引力指东盟倡导的地区合作机制得到其他国家的积极响应,东盟框架下地区合作机制相关国家的参与度。东盟主导的地区合作机制得到区域内外相关国家的支持与参与,但东盟自身的“主导缺失”问题削弱了其吸引力。

在东亚合作进程中,美国、中国、日本、澳大利亚、印度等国家都曾提出过各种地区合作框架。但基于这些国家大多不希望对方成为地区合作机制的主导者,在本地区占有过多的主导权,所以往往倾向于不认可彼此提出的合作形式,反而更愿意主动融入由东盟主导的、更具包容性和协商性的地区合作框架。由此形成了以东盟为中心的“东盟加”结构,区域外的其他国家——美国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、印度的加入,使得“东盟加”由东亚区域合作进一步向亚太地区合作拓展。

但东盟自身存在着“主导缺失”的问题,也即东盟各成员国中,单个国家都难以发挥主导者作用,东盟一直处于“群龙无首”的状态。东盟十国中,新加坡经济最发达,尽管曾经在许多东盟地区的议题设定中发挥过不少作用,但难以发挥实质性的国际影响力。印尼作为东盟最大的国家,自亚洲金融危机以来,内部问题丛生,国内稳定成为其最大的利益关涉。而马来西亚、菲律宾和泰国等,都难以担当主导角色。东盟成员国纷纷与区域外国家或地区开展的自由贸易谈判,使得东盟看上去“四分五裂。[13]由南海争端导致了东盟中部分国家民族主义和民粹主义风潮,造成东盟内部成员国之间的“信任赤字”,严重影响东盟作为一个整体建立共识。上述因素都将强化东盟在地区中被边缘化的风险,严重影响东盟在该地区的影响力,降低地区合作的凝聚力和吸引力。

第三个维度是执行力:执行力是指东盟倡导下的各类合作机制在地区合作中发挥的效应和作用。东盟是东亚地区活动的组织者,但随着“东盟加”的不断扩充和合作机制的叠加,执行力下降,而地区大国博弈更进一步降低了东盟主导下的区域合作机制的执行力。

东盟一直都是东亚区域合作活动的组织者和东道主,积极组织东亚地区经济、安全合作的活动。特别是在经济领域,构建了一个以自身为轴心,以东盟与中、日、澳、新、印6国的多个双边自贸区为轮辐的区域经济合作格局。2002年末,东盟与中国启动了中国—东盟自贸区谈判,之后又分别与印度(2003年10月)、日本(2003年10月)、韩国(2004年11月)、澳大利亚和新西兰(2005年3月)启动了双边自贸区谈判。[14]在东亚各大经济体还没有达成任何协定的情况下,东盟首先成为东亚区域经济合作的轴心,推动地区合作,由此加强了东盟在东亚区域合作中的中心地位,东盟不仅仅是驾驶员,也是主导者和核心。

但随着“东盟加”结构的不断扩充和合作机制的叠加,随之而来的是机制、议程的繁冗与参与国相互博弈的加剧,合作机制的执行力受到极大的影响。此外,在东亚区域合作中,东盟扮演的是一种“机制性”领导的角色,也即大国力量博弈的结果使东盟成为核心领导者。因此,随着大国力量博弈的变化,东盟的领导力也将随之变化,东盟所搭建的地区合作架构的执行力也会随之受到影响。目前中美两国之间的战略竞争使得东盟现有的多边安全机制成为大国竞争的舞台。自2009年南海问题升温以来,东盟搭建的地区合作机制愈发成为大国政治博弈的角斗场。南海问题也使得东盟内部各国分歧增大,影响东盟在地区安全架构中的作用。[15]2016年7月12日,中菲南海仲裁案裁决出炉,随后在老挝主办的东盟外长会上,因柬埔寨阻止在联合声明中提及任何有关非法的所谓南海仲裁结果的言辞,而导致东盟外长会议后罕见的未能发表联合声明,[16]打破了东盟外长会后发表联合声明的惯例,使世人对协商一致的“东盟方式”生疑,损害了东盟的形象,破坏了东盟对东亚地区合作的控制力。2016年6月,菲律宾新总统杜特尔特上台后一改其前任阿基诺三世一味追随美国的态度,改善与中国关系,使得由中菲南海仲裁案裁决引发的南海争议高位运行的态势逐渐趋缓和降温。但是南海问题仍然是该地区安全局势的潜在冲突点,这种大国博弈背景下的东盟地区合作机制的执行力势必将受到削弱,影响了东盟主导权的发挥。

第四个维度是可控性:可控性指东盟框架下地区规则和规范的接受度。东盟是东亚合作的规则制定者,但是由于地区政治格局的变化和影响与大国博弈,东盟对于区域合作的可控性降低。

东盟作为东亚地区一体化的先行者,“东盟方式”在东盟形成与发展的过程中发挥着重要的作用。这种合作方式表现出极大的灵活性和“包容性”,受到了东盟成员国和其他国家的欢迎。实际上,“东盟方式”也已经走出了东南亚,成为东亚地区合作的指导,东盟地区论坛、“10+3”机制和东盟—中国自贸区等等都是基于“东盟方式”建立的。[13]此外,东盟还掌握着东亚区域合作的入场券,如东盟国家所签订的《东南亚友好合作条约》不仅成为东盟处理成员国相互关系的准则和法律依据,还是东盟成员开展政治合作的纲领。1987年、1998年、2011年,东盟先后三次对该条约作了修改,其主要内容之一就是非东南亚国家也可加入该条约,进一步明确其向东南亚以外地区开放的性质,也充分显示了东盟利用该条约提升其在东亚和亚太舞台上的地位。目前,东盟所制定的东亚峰会接纳新成员的三个条件,即必须是东盟的对话伙伴国、必须签署《东南亚友好合作条约》以及要与东盟有“实质性”的关系。

但是,全球和地区政治格局的变化和影响,以及大国地缘政治的战略性竞争,又使得东盟逐渐被边缘化,逐渐丧失对东亚合作的控制能力,从而影响东盟的主导权。东盟维护主导权的内在逻辑就是不断扩充和完善“东盟加”结构,但随着“东盟加”结构的不断扩充和合作机制的叠加,一方面使得东盟加强主导权策略呈现出边际效益递减的规律——东盟逐渐疲于应对组织各层级会议,使各合作机制流于形式,难以将会议成果有效转化和执行,削弱了东盟对于合作机制的可控性;另一方面也使得大国在区域合作中的作用上升,或将相应地导致东盟对区域合作的可控性降低,在一定程度上削弱东盟的规则制定权。

图3 东盟东亚合作主导权评估示意图

四、结论及展望

东盟对东亚合作主导权的建立和维护是当代国际关系中非常特殊的一个现象,具有很强的理论和现实意义。东盟能否从“小马”升级为“宝马”,东亚合作能否从“大车”升级为“共同体”,是一个值得长期观察研究的国际关系问题。

结论及展望一:东盟选择了东亚区域合作中的主导者作为自己的角色定位。这不仅仅是东盟自身为了维护安全与争取发展的需要,也是东亚大国力量博弈的结果。但东盟的这种结构性主导权具有一定的脆弱性。从东盟主导权的三次波动可以看出,其一,东盟主导权受到东盟塑造地区合作机制的影响。从1997年东亚合作机制的确立和2005年东亚峰会的召开,东盟自身在地区合作机制构建中发挥重要的塑造作用。其二,东盟主导权的发挥受到域外大国的影响。在东亚峰会后,东亚地区合作逐渐亚太化,更多的行为主体参与到东盟框架下的地区合作进程中,这一定程度上对东盟主导权产生了冲击。因为,东盟不仅要继续大国平衡,且受到大国的影响也会增大。此外,第三次波动期,美国推动TPP谈判是影响东亚合作进程和东盟主导权的重要因素。而同时,东盟对东亚合作主导权的三次波动的周期在逐渐缩短。因为随着区域合作的深化,东盟自身脆弱性不断显现,且大国对地区合作的投入将成为影响东盟主导权主要因素。在未来东盟主导权的发展中,中国的影响以及东盟共同体建设将是影响东盟主导权的重要变量。随着中国21世纪“海上丝绸之路”倡议的继续推进,中国在地区治理中的影响力也将上升。这可能会进一步暴露东盟的脆弱性。另一方面,东盟共同体建设的深化,有可能抵消大国在地区的影响。东盟共同体建设“2025愿景”中指出,到2025年东盟将继续加强三大支柱的建设。因此,2025年东盟共同体建设的成效可能成为观察东盟主导权的一个新节点。

结论及展望二:东盟通过不断加强“东盟加”结构来恢复强化其东亚合作中的主导权,推进了东亚合作,这在历史上也是罕见现象。东盟通过合作机制的建设构建起“东盟加”结构,该结构与东盟主导权形成了“相生相伴”的互动关系,二者相互促进,互为因果。“东盟加”结构聚集了权力,形成了影响东盟主导权的四个维度;它的完善、稳定和加固,又强化和提升了东盟主导权;当东盟主导权受到冲击后,东盟通过调整“东盟加”结构而恢复和巩固其主导权。未来,虽然只要“东盟加”结构存在,由此产生的东盟主导权就将会一直延续下去,东盟继续引导东亚合作的条件就会存在。但只有当“东盟加”结构的发展与地区格局的变化相适应,东盟通过“东盟加”结构继续主导地区合作才能持续发挥其生命力。

结论及展望三:东盟主导权是四个维度能力大小综合体现的结果*参见东盟东亚合作主导权评估示意图。。主动性和吸引力、可控性和执行力是两组正相关的维度关系。东盟在东亚区域合作的主导权主要从这四个维度体现,也是未来影响和提高东盟主导权的四个途径。具体来看,在东盟自身的脆弱性的制约下,东盟在地区合作中的主动性发挥将受到限制。若东盟无法在新形势下创新机制,那么其吸引力有可能下降。此外,东盟及以其为中心的合作机制对地区稳定和经济发展的作用将继续保持,且东盟规范已被相关国家接受,成为地区合作的重要规则,故其控制力和执行力在一段时间内仍继续保持。但是,大国博弈空间复杂激烈,大国协调正在发展之中,东盟自身一体化动力不足,管理东亚合作的机制和效率相对较低,东盟面临着维护主导权策略创新的挑战。

在地区合作中,既要有愿意承担责任的领导国,同时又要求领导国具备相应的实力和领导能力。在东亚区域合作中,大国共同承认由东盟这个小国集团作为主导者来推动地区合作进程,这才出现了东盟主导权的波动变化并逐渐显现出“心有余而力不足”,使得东盟对东亚合作的主导权呈现一定的波动规律。东盟能否把握主导权波动变化规律,继续通过调节“东盟加”结构以突破困境,由“小马”变成“宝马”,推动东亚合作从“大车”到“共同体”,值得我们长期观察研究。

[1] Partnering for change, Engaging the World.Chairman’s Statement 30th ASEAN Summit[R].ASEAN,2017.

[2] Creating an Effective and Viable ASEAN Leadership Model for the 21st Century Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community[EB/OL].http://dl.ueb.vnu.edu.vn/bitstream/1247/10819/1/Creating%20an%20Effective%20and%20Viable%20ASEAN%20Leadership%20Model%20for%20the%2021st%20Century.pdf.

[3] 刘静烨.东亚合作主导权的认知差异辨析[D].北京,国际关系学院,2012.

[4] 刘少华.论东盟在东亚区域合作中的领导能力[J].当代亚太,2007,(9).

[5] 张蕴岭.如何认识和理解东盟——包容性原则与东盟成功的经验[J].当代亚太,2015,(1).

[6] 王毅.亚洲区域合作与中日关系[J].外交评论,2005,(1).

[7] Kuala Lumpur Declaration[EB/OL].http://asean.org/asean/asean-charter/kuala-lumpur-declaration/.

[8] 王玉主.中日之争与东亚合作——以“10+3”、“10+6”为主的分析[J].创新,2010,(3).

[9] 陆建人.东亚峰会:中国地位难撼动[J].中国报道,2006,(1).

[10] 魏玲.东亚地区合作:2011[M].北京:经济科学出版社,2012.

[11] 秦亚青.东亚地区合作:2009[M].北京:经济科学出版社,2010.

[12] 彭述华.东亚经济一体化主导问题研究[D]. 上海,复旦大学,2007.

[13] 莫翔.东盟主导下的东亚区域合作进程分析[J]. 云南财经大学学报,2010,(1).

[14] 陆建人.东盟的亚太一体化战略评析[J].东南亚研究,2016,(1).

[15] 任远喆.亚太地区安全结构转型与东盟的角色[J].国际安全研究,2016,(2).

[16] 柬埔寨阻提及仲裁东盟未就南海问题发联合声明[EB/OL]. http://mil.news.sina.com.cn/china/2016-07-25/doc-ifxuhukv7418912.shtml.

[责任编辑 刘蔚然]

An Analysis on the Fluctuation of ASEAN’s Leadership in Promoting East Asia Cooperation

Zhai Kun et al.

(School of International Studies, Peking University, Beijing 100871)

ASEAN; East Asia cooperation; leadership; fluctuation

2017 marks the 50th anniversary of the founding of ASEAN, and the 20th anniversary of the establishment of East Asia Cooperation mechanism which began in 1997. During this period, ASEAN established a series of cooperative mechanism towards building a nested superimposed“ASEAN Plus” structure, and gradually solidified its leading position in East Asia Cooperation, resembling a “small Cart” situation. But ASEAN’s leadership in East Asia Cooperation is not a stable one, facing constant internal and external influence, while having to resist against volatile environmental changes. There are three main conclusions in this paper: First, by examining the three changes in ASEAN’s leadership in East Asian cooperation, it is believed that ASEAN could use the “ASEAN Plus” to supplement its fragile leadership. Second, using the four dimensions of “Initiative, Attracting, Controllability and Execution” to evaluate the dynamic changes of ASEAN’s leading role. Third, the future course of ASEAN’s leadership will witness fluctuation. ASEAN needs to overcome numerous obstacles, to dynamically maintain its leadership role in promoting East Asian cooperation.

* 本文系2015年度广西大学中国—东盟研究院委托重大项目课题“21世纪‘海上丝绸之路’如何惠及民众研究”(项目号:CWZD201501)的阶段性成果。

翟崑,北京大学国际关系学院教授,博士生导师,北京大学东南亚协会青年智库导师。课题组成员皆为北京大学东南亚协会青年智库研究员,包括:胡鑫,中国南海研究院以及南京大学中国南海研究协同创新中心助理研究员;郭澜,北京大学国际关系学院2016级硕士研究生;刘静烨,北京大学国际关系学院博士后;范佳睿,北京大学国际关系学院2015级硕士研究生。