大学生压力应对方式与心理弹性的影响机制

2017-06-30杜阳宇

杜阳宇

(西安航空学院,陕西西安 710077)

1 引言

心理弹性作为一种个体在面临挫折、困境时能保持积极应对的心理特质,众多研究表明心理弹性对大学生心理健康至关重要。然而,心理弹性在个体压力源和压力应对方式中所发挥的具体作用依然未知。因此,本研究旨在研究应用型高校大学生压力来源、及其应对方式以及心理弹性在其中发挥的作用,以期对了解当前大学生的压力状况,进而针对性的发挥心理弹性在其中的作用,改进压力应对策略,促进健全人格建立和身心健康提升。

2 研究方法

2.1 研究对象

随机抽取我省西安地区 4所应用型本科院校大学生572名,平均年龄21岁,其中男323人,女249人,平均分布在大一至大四年级,学科分布均衡:其中文科包含(文学、法律、教育学),理工科包含(数学、机械、材料),回收问卷549份,回收率95.9%,其中有效问卷536份,有效率93.7%。

2.2 研究工具

采用《大学生生活事件量表》和《大学生压力应对方式》自编问卷,每套问卷16题,以及修订后的《大学生心理弹性》量表。《大学生生活事件量表》主要围绕大学生生活中常见压力问题,主观题和客观题分布均匀,《大学生压力应对方式》则主要围绕大学生在面临压力困境时采取的应对方式,题目采用李克特5点量表,对于每道题目进行赋分,从完全不同意—完全同意,代表 1—5分。修订版《大学生心理弹性》量表(CD—RISC),主要围绕坚韧、能力、乐观三个维度,同样采用李克特5点量表。

2.3 研究程序

首先对全部被试进行《大学生生活事件量表》测试,从众多问卷中删选出现比例最高的压力类型,其次针对被试进行《大学生压力应对方式问卷》,依据《大学生生活事件量表》中删选出的压力源考察学生在遇到相关压力时的应对方式不同,分析不同学生在处理压力事件时的策略方法是积极或消极,最后对处理压力事件过程中采用积极和消极策略的学生进行分组,使用《大学生心理弹性量表》分别测量两组学生的心理弹性程度,分析心理弹性程度的差异与应对方式相关关系。

2.4 研究结果

通过将学生问卷结果回收,利用 SPSS13.0软件进行统计分析,《大学生生活事件量表》数据分析表明:学业压力占比94.3%,恋爱交友压力占比97.6%,就业压力占比79.4%,生活适应压力占比84.5%,其中大一大二较低年级学生压力源主要集中在生活适应压力和学业压力,大三年级学生压力源主要集中在恋爱交友、学业压力,大四年级学生压力源主要集中在就业压力,压力源出现了显著的年级差异,同时在进行男性和女性对比时,男大学生压力源主要集中在学业压力和恋爱交友压力,女大学生压力源主要集中在生活适应压力和就业压力上,表明男性和女性在压力源上存在显著性别差异。

《大学生压力应对方式》问卷分析表明 62%的大学生能积极从容的应对压力,38%的大学生在应对压力时不能很好的处理压力,偏爱采取逃避、置之不理的方式消极应对压力,其中男性和女性在应对压力时,女性比较偏爱采取消极的应对方式,男性偏爱采用积极地应对方式,女性在应对压力事件中选择消极策略人数占比总人数 57.4%,男性在应对压力事件中选择积极策略人数占比 59.1%;在年级差异上,大三大四学生总体比大一大二学生在处理压力事件时更多采取积极应对方式。

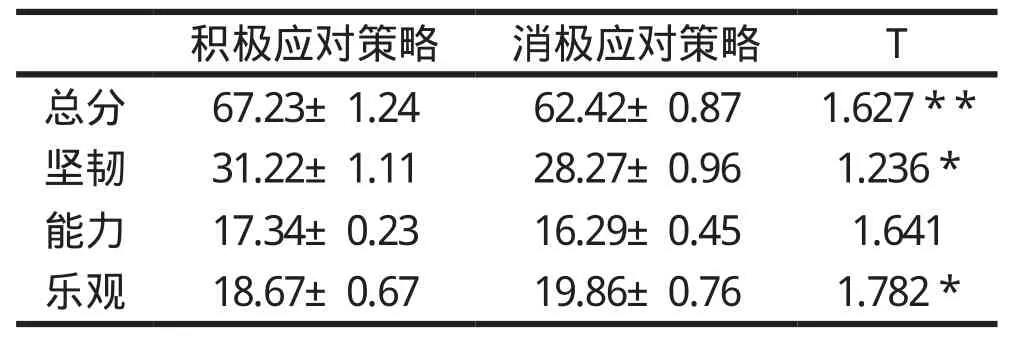

1-1 大学生心理弹性在应对方式上的差异

使用修订版《大学生心理弹性》量表(CD—RISC)对面临压力事件采取积极应对策略和消极策略的大学生进行分组测量时,结果表明,偏爱使用积极应对策略的学生心理弹性程度较高,而偏爱采用消极应对策略的学生心理弹性程度较低。具体如表1-1。

从表中数据可以看出,采取积极应对策略的大学生与采取消极应对策略的大学生在心理弹性量表中差异显著,从总分来看,采取积极策略的大学生心理弹性水平显著高于采取消极策略的大学生(t=1.627,p<0.01),在坚韧和乐观维度上,采取积极策略的大学生心理弹性水平同样显著高于采取消极策略的大学生(t=1.236,p<0.05;t=1.782,p<0.05),而在能力维度上,采取积极策略的大学生心理弹性水平与采取消极策略的大学生心理弹性相比不显著(t=1.641,p>0.05)。由此可见,应对方式的不同与心理弹性的高低程度存在相关,积极应对策略大学生心理弹性较高,消极应对策略大学生心理弹性较低。

3 研究讨论

针对问卷调查出现的结果,大学生在四种主要压力源上出现的年级和性别差异,主要由于从高中阶段进入大学阶段,大学生面临生活环境巨大的转变,大一大二学生压力源主要出现在生活适应和学业压力上,主要由于从家庭环境转变到集体生活,生活中很多事情和习惯需要学生主动适应,学业由高中阶段的教师集中管理、统一学习模式变成个人学习时间自由,学习场所的流动、分散化,学习从教师督促变成个人自觉,很多学生短时间难以转变,大三大四学生主要集中在恋爱交友和就业压力,主要是由于这部分学生在进入到大学的后期阶段,经过了大学的缓冲期,大部分学生的关注点转移到对未来目标的重视,无论是友情、爱情还是就业均是未来生活的重要支点。

其次,在应对方式上的年级差异和不同应对方式所对照的心理弹性程度的高低也表明,低年级大一大二学生和高年级大三大四学生相比,在认知方式的解释、社会支持资源、和信息获取渠道三个角度有所差异,高年级学生拥有较多的生活经历和学习知识,他们在面临压力困境时,喜欢从全面、客观的角度看待压力,用线性的逻辑思维解决问题,不容易感性和情感冲动。

再次,高年级学生拥有较多的社会资源、例如更多的志同道合朋友、教师、家长的支持,低年级学生还处于学校人际关系的融合阶段,这些特性均是心理弹性的乐观、坚韧重要组成,因此,高年级学生心理弹性水平显著高于低年级学生,同时心理弹性水平的高低又决定大学生在面对压力困境时所采取的应对方式。

[1] 朱玉梅. 大学生压力知觉、心理弹性及应对方式的关系研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2011.

[2] 张红坡. 大学生生活事件对应对方式的影响:心理弹性的中介作用[J]. 中国健康心理学杂志, 2015,23(10):1582-1585.

[3] 阳红. 大学生的心理弹性:压力事件、自我差异、社会支持、积极应对方式及学校适应的关系研究[D].西南大学, 2015.

[4] 李贺. 青少年生活事件、应对方式、心理弹性及焦虑情绪的关系[D]. 河北师范大学, 2017.

[5] 张伟. 大学生心理弹性、心理健康及应对方式的研究[D]. 青海师范大学, 2014.