城市高校开展大课间体育活动现状的实践探索

2017-06-30唐晓民

唐晓民

(南京市宁海中学,江苏南京 210000)

1 研究对象及研究方法

1.1 本校研究对象

采用整群抽样的研究方法,抽取我校高中三个年级共 585 名学生(高一年级 192人,高二年级 196 人,高三年级197人,其中男生 283人,女生302 人)为实验组。

1.1.1 内容现状

通过调查我们发现,被调查学生普遍认为学校大课间的活动内容比较单调,目前开展的大课间体育活动主要以广播操为主,偶有相关其他内容参与,但现有的内容不能满足高中生自身健康锻炼的需要。通过访谈得出的结果与问卷调查结果基本一致。

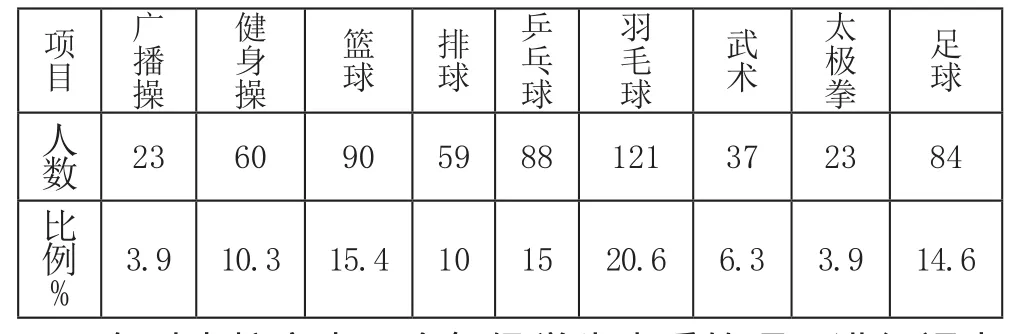

表1 学生喜欢的大课间体育活动内容

在对本校高中三个年级学生喜爱的项目进行调查时,排名在前3位的项目有羽毛球、篮球以及乒乓球。(如表1)

1.1.2 时间安排现状

我校每天上午两节课后、下午两节课后,作为大课间活动,每次时间为 30分钟。综上所述 ,每天的大课间活动时间占有总量为 60分钟,再加上每周两节体育课。

1.1.3 学生态度现状

从表 2我们可以看出 ,有 78.5%的学生表示不喜欢当下学校现有的大课间体育活动,觉得每天重复同样的广播操、跑操 ,实在乏味。尤其对男生而言,缺乏竞争性活动项目,是主要原因。

表2 学生对大课间体育活动的态度表示

1.2 校外研究对象

获取对 20所高中大课间体育活动方案设计与实施的情况进行分析。

1.3 研究方法

1.3.1 文献搜索研究

笔者以“体育大课间”、“体质健康”为关键词,通过CNKI中国知网资源主站进行模糊检索,截止撰文时,共检索出相关文章3000余篇,最终选取40余篇文章进行渗透阅读,作为参考文献。

1.3.2 数据定量分析

对调查初期收集回归的数据以及调查问卷,通过基础的数据定量分析对其进行统计,对得到的数理结果进行分析研究。

1.3.3 案例分析总结

对 20所高中学校研究对象的大课间体育活动实施方案进行收集、整理与分析,研究吸取其中经验和亮点。

2 研究结果与分析

2.1 大课间体育活动设计的基本要求

在设计一个优秀活动方案之前,首先要考虑场地、器材、师资、人文、安全等诸多方因素。在思考的时候要筛选出有益的、有帮助的、实效的、切实可行的想法,再考虑如何将这些好的想法融合进设计当中是大课间体育活动设计基本要求的体现。

2.1.1 实效性

大课间的实效性是指活动各方面的设计都应对学生的体质健康产生积极、有效的作用,使得学生无论在身体上、心理上还是生理上都得到一定锻炼和提高。

2.1.2 教育性

通过一系列体育活动,促使学生树立良好规律的体育锻炼意识,为将来奠定牢靠的终身锻炼意识打下基础。

2.1.3 科学性

不能设置超强度、超高技术难度项目,这不但违背学生身体生长规律,还会严重打击绝大多数同学的运动自信和动力,不利于学生养成终身体育锻炼的习惯。

2.1.4 兴趣性

未成年学生孩子的天性使得他们容易将体育变成玩耍,时而对于玩耍的追求也变得简单。设计的内容要体现趣味性,学生根据兴趣来,兴趣指向活动中。在实施过程中要善始善终,因为学生的热度也有限,当进行系统性锻炼时可能兴趣就会减弱。

2.1.5 创新性

大课间的主要内容源自于体育运动,而竞技体育往往需要系统的训练且更强调竞技性。中小学的大课间体育活动则需要对项目的不断改造和创新才能满足学生日益提高的体育文化需求。

2.1.6 全体参与性

全体参与性是指全体学生参与大课间体育活动。这是对领导层、组织机构和学生主体这三个层面的需求。领导层指校领导,只有领导来到现场参与其中,师生才能感到对大课间体育活动的重视,才能切实地为大课间体育活动提供支持。

2.2 大课间体育活动设置基本要素概况

2.2.1 明确指导思想

指导思想能统一参与者的认识和目标,能正确有利、有效地引导活动全过程。

2.2.2 制定目标

大课间目标的制定是确定让学生通过大课间活动达到一个什么样的结果,是对现在学生在体育锻炼方面缺失的最好检验。活动目标首先要考虑学生生理生长上所需的体育运动,结合运动生理学的知识以及对不同年龄层学生生理特点的了解,制定适合其生长发育所需的体育锻炼目标。其次要考虑的是学生在某一阶段的身心综合素质发展需要。

综上所述,高中大课间的形式可以多样化、多元化,因地制宜,以人为本。通过抽样调查中可以看出,现行大课间主要有传统广播操式的大课间,有广播操和跑操相结合的大课间,有按运动兴趣以俱乐部形式组织的大课间,更有以上类型混合的大课间。不管哪种大课间一定要依据实际,在现实有效的基础上真正高效率的提升学生的体质,培养学生运动乐趣。

3 结语

经研究表明,大课间体育活动的开展是对以往课间操的重大变革,实践中不畏艰难,才能在最大程度上提高学业高强度压力下,学生的整体健康水平以及终身锻炼意识。

[1] 郁东,李强,朱乔.对江苏省中小学开展大课间体育活动的初步探析[J]体育科技,2010(4).

[2] 吴桂兵.开展大课间体育活动的实践与思考[J].运动,2013:9-9.