从本我、自我和超我的人格结构

——再探《穷人》中桑娜和渔夫的人格倾向

2017-06-28贵州

⦿贵州/陈 平

从本我、自我和超我的人格结构

——再探《穷人》中桑娜和渔夫的人格倾向

⦿贵州/陈 平*

俄国历史上最伟大的批判现实主义的杰出代表列夫·托尔斯泰,在其短篇小说《穷人》中细致描写人物心理在外界影响下的性格倾向,塑造了桑娜和渔夫这对夫妇在沙皇黑暗统治下生活极度贫困但没有“独善其身”的心灵形象。本文试图运用弗洛伊德的人格理论对桑娜和渔夫的内心世界的探究,分析了他们在专制社会意识形态下心灵的辩证发展及嬗变过程,即尘世中的“本我”释放、希望与恐惧同在的“自我”调节和感化升华善良的“超我”。

《穷人》;桑娜和渔夫;本我;自我;超我

19世纪中期俄国最伟大的批判现实主义的杰出代表,世界文学史上最杰出的作家之一——列夫·托尔斯泰。曾经有一时期致力于农民教育,风格朴素的优秀短篇小说《穷人》是其晚年改编雨果的叙事诗《穷苦人》的作品,已被收入小学语文教科书。《穷人》运用平实、质朴的创作语言贴切地表达了渔夫和妻子桑娜在邻居西蒙死后,毅然收养了她两个孩子的故事,表现了桑娜和渔夫一家善良与操持,宁愿自己增加苦难也要帮助别人的高尚品质,反映了俄国劳动人民在沙皇黑暗统治下生活极度贫困的社会现实。在文学作品中充分驾驭人物心理描写的辩证思想发展,细腻地刻画人物性格在外在作用下的转变过程,不自觉地渗透入人隐蔽的思维活动,将相互协同且联系的意识表现于文学作品中,列夫·托尔斯泰做到了淋漓尽致。

一、本我、自我和超我的人格结构

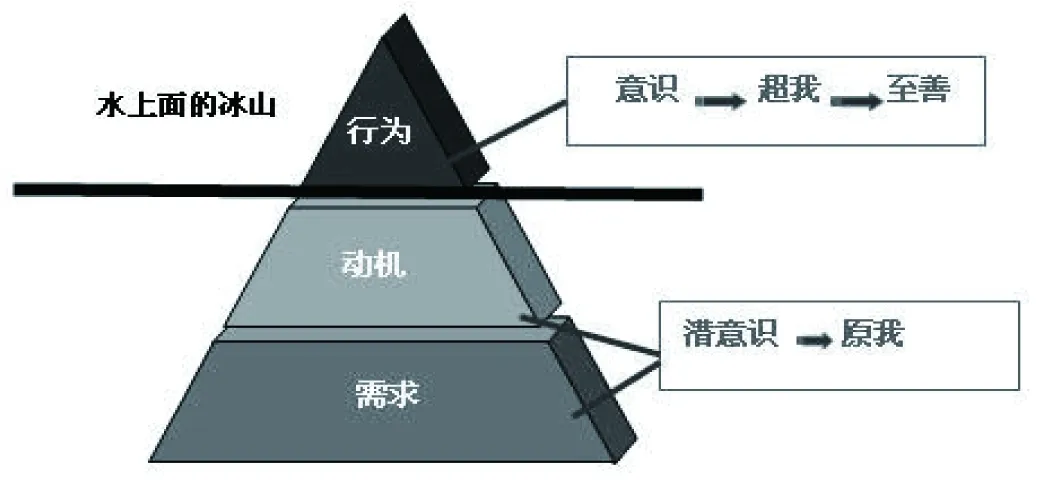

弗洛伊德认为,人格构建由本我、自我、超我三部分组成,深刻地诠释了人的心理动机[1]。本我即原始状态的自己,是最低层次的潜意识,包含人类生存所需的本能性的基本欲望及生命力,以“快乐为原则”的本我总在无意中寻求个体的舒适、生存及繁殖,不在乎社会道德及外在的行为规范[2]。自我为中间层,是本我陶冶于现实生活中濡化出并与时俱进的一部分,担任本我与周围环境的桥梁,自觉接受高层超我的引领监督本我的行动,能根据外部实际境况来调整低层和高层的矛盾、把握自身行为趋势的一种意识,反映的是合理与恰当的分析,遵循“现实原则”活动。超我是人格结构层次中的塔尖统帅,由“至善原则”调派,归属人格结构层次中的品行方面,代表的是理想而不是现实,要求的是良心而不是快乐[3]。弗洛伊德认为,只有三“我”和睦相处,保持平衡,人才会健康发展。如下图所示:

弗洛伊德性格结构图[4]

本文试图用弗洛伊德的人格结构理论来分析主人公内心变化的原因。在读者为故事中的悲剧而痛心和爱心而赞美的时候,我们则能在故事中找到那种本我、自我、超我理念的体现。

二、本我:尘世中的桑娜和渔夫

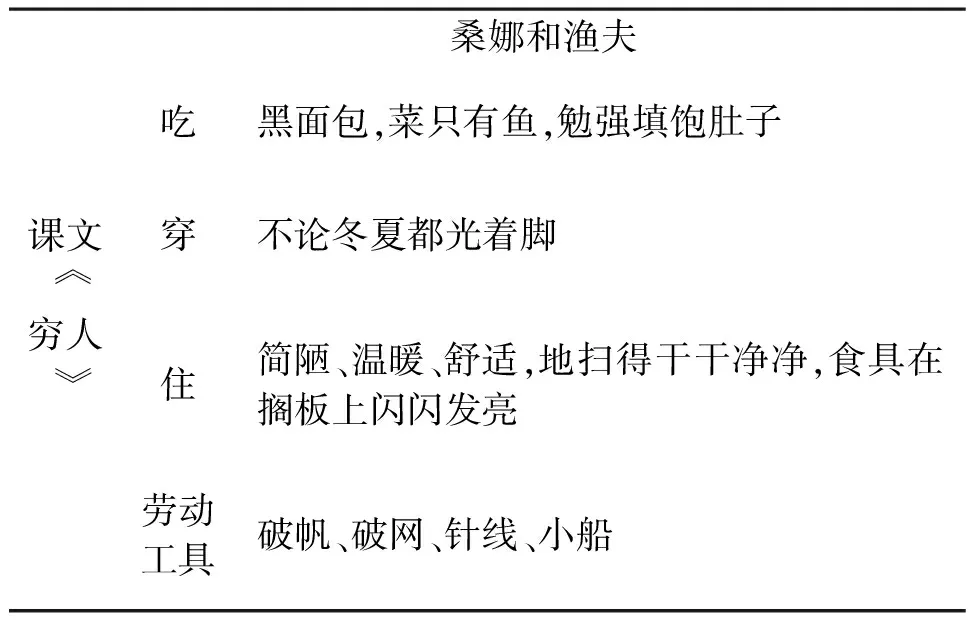

课文︽穷人︾桑娜和渔夫吃黑面包,菜只有鱼,勉强填饱肚子穿不论冬夏都光着脚住简陋、温暖、舒适,地扫得干干净净,食具在搁板上闪闪发亮劳动工具破帆、破网、针线、小船

“屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪…又黑又冷…丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来…桑娜自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子。”[5]可见桑娜一家的生活是多么艰难(如上表所示)。这一切的冲动力都源于桑娜和渔夫的那种“本我”的驱使,渔夫期盼全家有一口吃在外“拼命”,责任主“外”,而妻子桑娜持家,责任主“内”。这正好符合弗洛伊德所分析的“本我”的特征:以精神快乐为原则,完全忽略了自己所处的环境,一切都受到潜意识的支配。对桑娜和渔夫而言,这个小家庭和其生活的外部的文明世界截然不同,因为它维系的是一种简朴自然的氛围。在这个除了“物质贫穷”外的小家氛围中,一切都是那么清新、自然、美丽,在他们的“本我”思绪中,只要这种生活状态持续,他们愿意将自己完全从所谓的阶级观念中解放出来,不再受任何束缚,彻底地抛开滚滚红尘的生活[6]。小小的海边“茅屋”圈出了桑娜一家的另一个世界。在这个世界里,他们随着本性行事,主宰自己的一切,这是处于当时那种环境下的一种“本我”的反映罢了。

三、自我:现实中桑娜与渔夫希望与恐惧同在

自我介于本我和超我之间,反映的是合理与恰当的判断,遵循“现实原则”行事,能根据外界实际境况来协调低层和高层的矛盾。弗洛伊德说:“本我过去在哪里,自我即应在哪里。”其在人格理论中提到“本我、超我”与“自我”间的斗争,在现实生活中即表现为对人生两难处境的抉择。《穷人》中渔夫深夜冒着“严寒与海浪滔天”的危险出海打鱼,去维系他们的“物质生活”的时候,在托尔斯泰笔下,桑娜面临着这样一个抉择:丈夫每一次出海,意味着又一次绝别或寄予了桑娜一家对新的“美好生活”的热烈渴望的开始,但又不能不重复,这使得她对现存空间的憎恨但又不得不依附,对丰富物质空间充满向往但又对其未知的可能性心生恐惧。她在留下来持家主“内”中时时盼望丈夫“载物”

归来的生活选择中苦苦挣扎。“…是他来啦?…不,还没来!”[7],桑娜对渔夫深夜未归的忐忑,到迷茫不安直到最后的恐惧煎熬,再到她的反复思考。桑娜在不安的等待中探望邻居寡妇:“寡妇孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!…桑娜一次又一次地敲门,仍旧没有人答应。‘喂,西蒙!’…莫不是出什么事了?她猛地推开门。”[8]这反映了桑娜由自己家庭的担忧到关心邻居境况的心理变化,尤其是当她将自家和寡妇家进行比较时,让她渐渐找回了“自我”。表现了妻子桑娜贤淑达理,具有同阶层中他人没有的品质的漂亮主妇,感染了无数读者。当她进入寡妇家中看到床上寡妇的真实情形时的心痛的情感流露、心灵碰撞的勃发,与读者的情感产生共鸣,达到“其言皆若出于吾之口,其意皆若出于吾之心”的人格心理倾向效果。桑娜知道,她和寡妇是邻居也是同阶级不同命运的人,心注定是在一起的。这坚定了桑娜悲痛后发生的一系列冲动,这一切都遵循着现实的原则。所以说,现实生活中的每一个人所扮演的社会角色都属于“自我”的范畴,并按既有的身份职业、性别、地位等条件,适当地履行社会赋予的种种责任与义务。“自己的五个孩子已经够他受的了,生活够苦的了…为什么把他们抱过来啊?…再加上两个,今后的生活怎么过呢?…他会揍我的!”[7]。桑娜的内心分歧波动到顺理性行事,是本我陶冶于现实生活中濡化出并与时俱进的一部分,被“本我”压制,受“超我”感化得到升华,并反过来监督“本我”,回到社会常规。

四、超我:善良的桑娜和渔夫

超我,体现良知、现实原则和自己内心深处的理想愿望,为人格结构层次的塔尖统帅,遵循至善原则行动。“桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。回到家里,她把两个熟睡的孩子放在床上,让他们同她自己的孩子睡在一起,又连忙把帐子拉好。”[7]任何世界角落的人类自己时刻都在发奋塑造着“自我”,以寻找一种外部形象的风格,然而更多时候的我们有意隐藏了诸多的“本我”,唯有在心中追求着内在的性情品格。上述引文小片段让读者感受到桑娜“害怕、担心、紧张、后悔、坚定”等心神不安的心情交融于心,从而达到情感的内化。《穷人》的最后,渔夫打渔回到温暖且熟悉的家时,妻子桑娜迫不及待报告说:“你知道吗?咱们的邻居西蒙死了”,…“渔夫皱起眉,他的脸变得严肃,忧虑。‘嗯,是个问题!’他搔搔后脑勺说,嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人呆在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来”[9]。作者在细致描写桑娜内心客观矛盾的基础上求证渔夫此时的复杂心理活动倾向,寡妇的死,心底的痛让渔夫感到无比的难过,瞬间自我良心在感知震颤,内心那种对寡妇的植根于现实土壤的“爱”就是他“超我”的体现,正确地指导“自我”构建正能力量:收养两个孤儿的决定。

总之,课文《穷人》的人物性格刻画能体现弗洛伊德人格理论的“三我”变化,其主要原因是人物各自都找到了自己,忠实于自己的内心灵魂。

[1]Henk de Berg.Freudˊs Theory and Its Use in Literary and Cultural Studies[M].Camden House,2003.

[2]Lacan,Jacques.Ecrits:a Selection[M].New York:Norton,1977.

[3]Sigmund Freud.On Metapsychology[M].trans.James Strachey.Angela Richards,vol.l l of The Penguin Freud Library.

[4]http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=

d&word.

[5]教材编写组.小学语文六年级(上册)课本[M].人民教育出版社,2016(春)版.39.

[6]季大方.苹果园中的原型场[J].江西财经大学学报,2006(5).

[7]教材编写组.小学语文六年级(上册)课本[M].人民教育出版社,2016(春)版.41.

[8]教材编写组.小学语文六年级(上册)课本[M].人民教育出版社,2016(春)版.40.

[9]教材编写组.小学语文六年级(上册)课本[M].人民教育出版社,2016(春)版:42-43.

陈平(1973-),男,侗族,贵州黎平人,现从事乡村小学教育教学工作。

黎平县潘老小学)