关注思维发展 提高小学科学实验教学实效*

2017-06-28北京龚雪丽

⦿北京/龚雪丽

关注思维发展 提高小学科学实验教学实效*

⦿北京/龚雪丽

《科学课程标准》指出“科学学习要以探究为核心”。小学科学是以实验为基础的学科,让学生通过亲身参加探究活动获得知识是上好小学科学实验教学的关键。在探究过程中要关注学生思维的发展,让学生边动手边动脑,在做中学,在学中思。下面结合《热是怎么传递的》一课,试图就关注学生思维发展,提高实验教学实效进行分析,探求策略。

概念;思维;观察实验

一、分析教学背景,明确教学目标

新课改以来,随着教师们对“探究”认识的逐步深化,一些宝贵的经验也给我们提供了借鉴。宣田丰①(2009)指出根据课标的要求和学生的认知规律设置问题。首先,探究范围要小,使学生容易抓住探究的主攻方向,便于学生动手搜集资料和整理资料。其次,充分了解学生已有的知识、能力,因为这是学生探究活动的基础。

(一)研读课标 本课属于“物质世界”领域“能量的表现形式”主题中“热现象”的相关内容。《科学课标》中的具体要求是:知道热能从一个物体传到另一个物体;了解热总是从高温物体传向低温物体,直到物体温度相等为止;了解常用的传热和隔热方法。

(二)梳理教材 首师版科学《勺柄是怎么热的》一课,共安排3个部分。第一部分是一个实验,把金属勺放到一杯热水中,过一会儿摸一摸勺柄,手会有什么感觉?通过这个实验认识热传导现象。第二部分是通过3个实验,探究各种物体传导热的能力。第三部分是调查活动。本人对教材第一部分的安排不赞同。热传导概念是抽象的,概念的建构有赖于对事物的认识。仅一个勺子实验不足以让学生了解热传导概念内涵。

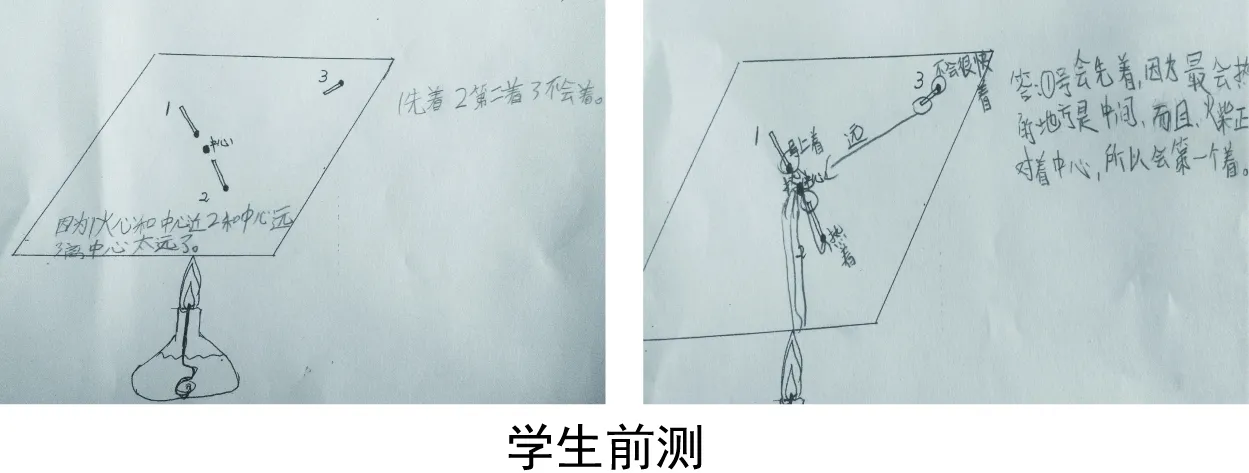

(三)分析学生 全班34名同学参加前测,100﹪都认为酒精灯可以把热量传递给铁板,所以铁板中心的1号火柴会燃烧。47.6﹪认为1号先燃烧,2号后燃烧,3号火柴离热源太远不能燃烧,8.8﹪认为只有1号能燃烧。可以看出学生对物品可以被加热的事实非常肯定,热量在铁板上会不会继续传递给其他部分的分歧较大。学生已经了解温度的概念,火焰温度很高等常识,对于热传导现象在学习生活中有着丰富的经验,但是,孩子们并不清楚其中的道理与内涵。

(四)明确目标 通过研读课标、梳理教材、分析学生,将本课的核心概念分解为三个层次:热能传递,热怎么传递,热传递的能力。为了把探究做实,使学生真正理解热传导内涵,本设计主要解决前两层概念,不同物体传导热的能力将于下一课时探究。

明确的教学目标犹如一节课的指路明灯。在围绕科学概念组织的教学活动中,只有教师真正明确核心概念,真正了解学生,才能很好地设计教学。

二、围绕核心概念,有效探究,关注思维发展

《课标》指出“科学学习要以探究为核心”,让学生通过亲身参加探究活动获得知识是上好小学科学实验教学的关键。在探究过程中要关注学生思维的发展,让学生边动手边动脑,在做中学,在学中思。

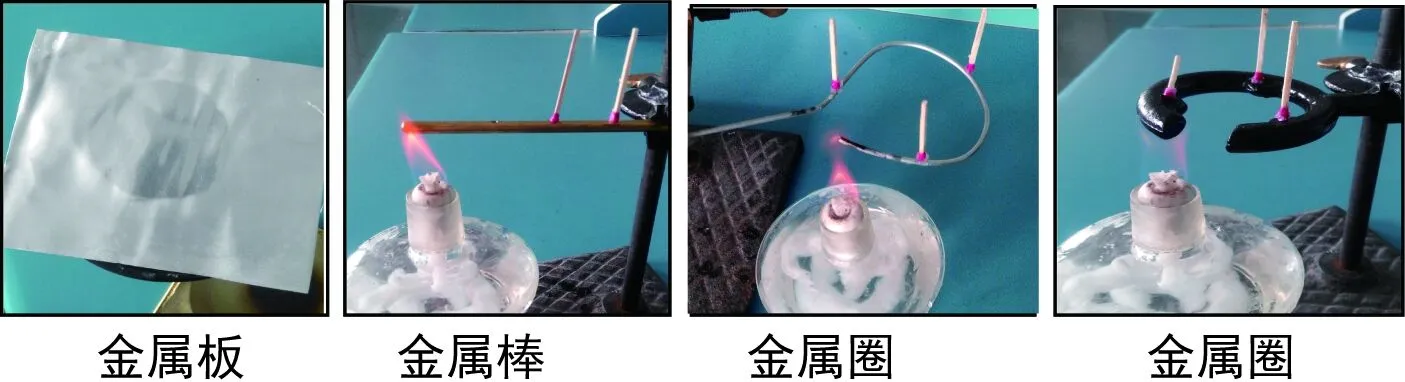

(一)选择有结构的实验材料,收集证据,帮助归纳 余春峰②(2010)指出,从思维培养的角度来看,“有结构”的材料应是提示学生实验的验的思路和实验的方法即思维积极活动的材料。所以它应能引导学生思维活动与概念相连,并通过它体现学习思路、方法等。教学《热是怎么传递的》一课,教师为每组准备了铁板、铝板、铜棒、铝棒、钢圈、开口铁环等不同形状、不同材质的实验材料。由于热量是用眼睛不能直接观察到的,如何让学生“看到”热传导的过程,是建立热传导概念的关键。故利用转换法思想,将不明显观察对象转换为可清晰感知的现象。希望学生通过观察蜡膜、凡士林油融化,火柴掉落等现象,体会热在物体上传递的过程。大量事实、充足证据,为学生归纳概括奠定基础。

(二)从学生原有经验出发,创设问题情境,激发探究欲望 夸美纽斯说过:在科学实验教学中,要注意创造探究性的学习氛围吸引学生,利用学生所特有的好奇心并加以正确引导,使学生像科学家那样去探索大自然。同时,夏克瑜③(2014)提出知晓学生“前概念”,就能为课堂教学策略的选择指明方向,就一定能提高课堂教学的针对性和实效性。

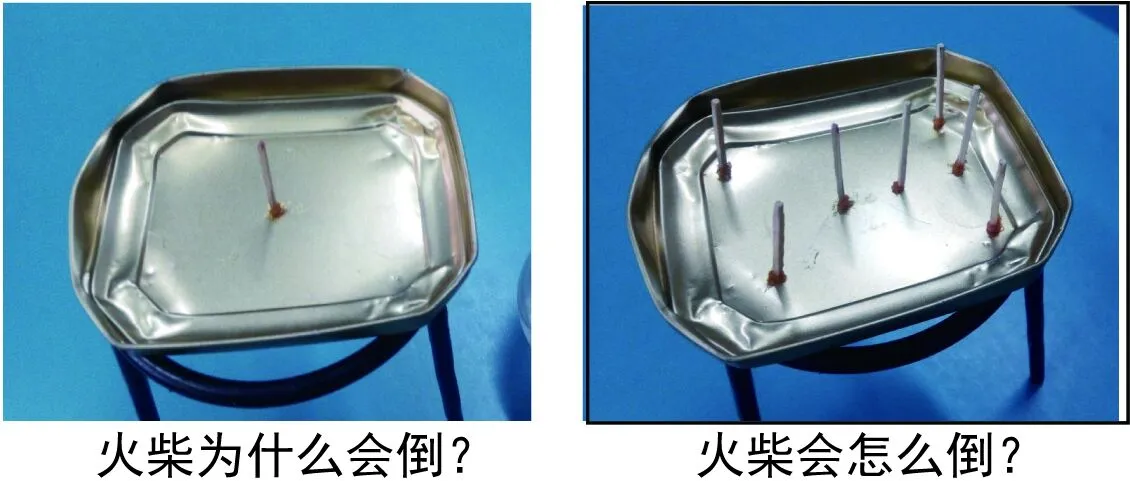

教学时,抛弃教材和课题中的“勺柄”,受四年级《燃烧和灭火》一课中,铁板上加热火柴探究燃烧条件实验的启发,在学生已有经验的基础上,创设情境:将旧实验改动为一根去掉磷帽的火柴用凡士林粘住,竖立在铁板中间,学生思考讨论:“火柴为什么会倒?铁板的温度有什么变化?生活中还见过类似的热量由一个物体传递给另一个物体的现象吗?”通过观察、举例建构热量能传递这一基本概念。再让学生猜想铁板上摆放多根火柴,会怎么倒?进而观察热在金属板上是怎么传递的,联想到探究热在其他形状物体上是怎么传递的,由此开始实验探究活动,帮助学生逐层建构传导的相关概念。问题情境的设置,一方面提出探究问题,激发学生探究欲望;一方面是对学生初始概念的诊断与评价,是学生学习活动的起点;另一方面为学生设计实验环节,渗透转化法的思想。

(三)做实探究活动,让学生在做中学,学中思 本课采用小组探究性学习方式,在学生已有经验上建构新知。首先猜想铁板上温度变化情况,然后引导学生自己设计实验,最后运用分析、综合、概括、归纳等思维方法,对感性认识进行加工,建构热传导的概念。

1.借助实验模型,规范操作

先引导学生设计实验方案,再到前面利用模型边摆操作方法,边说观察要点,最后组织全体学生动手做。摆拼模型的过程实际是一次简单的模拟实验,也是学生思维的外在展现,让学生以具体实物模型操作为依托,思考怎样的实验步骤更合理,而不是凭空想象。完善清晰的实验方法背后,是高效的实验操作,及更有目的的观察、思考。

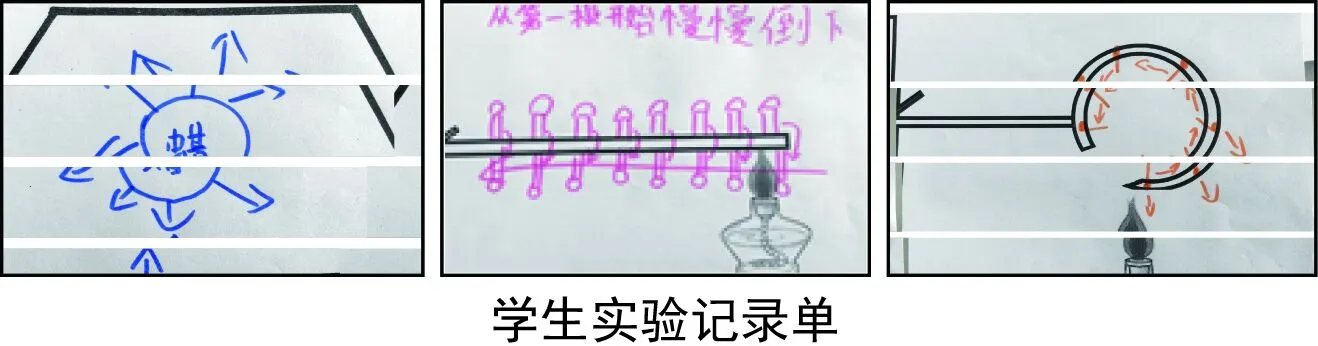

2.收集证据,充分交流,碰撞思维的火花

汇报交流环节,不惜花费大量时间,把多组实验记录单贴于黑板,细致描述实验现象。概括对学生来说是难点,先引导学生细致描述再完整概括热传递过程,语言是思维的外壳,通过逐渐完善的表达,推进思考的深入,为归纳打下坚实基础。

概念是经过深入、广泛的思考才能综合、归纳、概括出来的,它是以思维为主的活动。在细致描述现象之后,教师提出“金属板、金属棒、金属圈3组实验,他们虽然形状不同,材质不同,但在热传递方式上有什么共同点?”。使学生全面关注事实,完整表达自己观点。最终结论的语言可能是儿童式的,但内容是科学完整的。这样,才有利于认知结构的重组和形成,才有利于学生思维能力的培养。

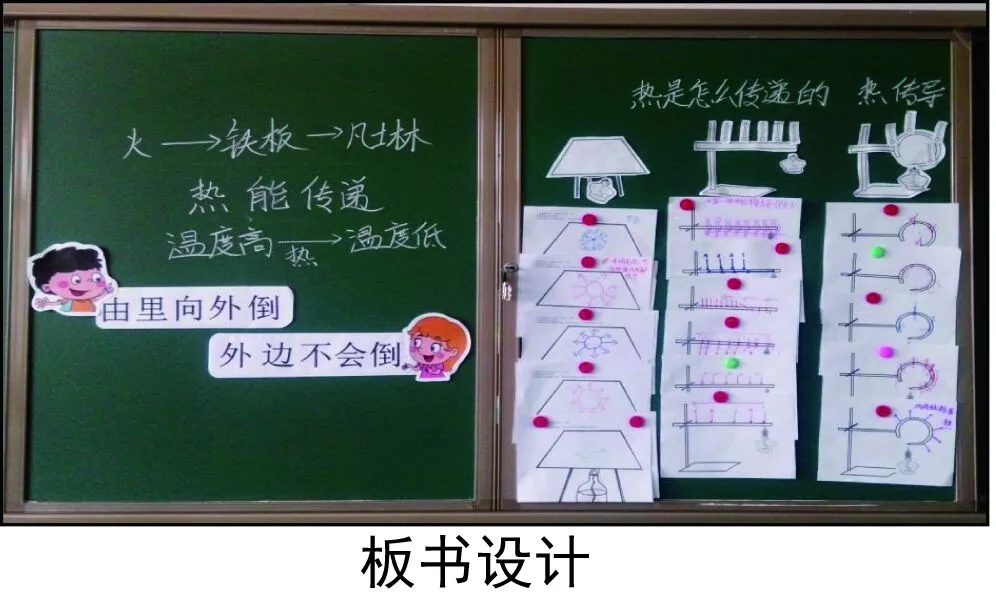

3.板书设计保留学生思维的痕迹

在板书设计时有意识保留学生思维痕迹,体现教与学的全过程。板书能帮助学生随时梳理学习过程和方法,为思维发展提供支撑。多媒体技术日渐发展的今天,板书的主体作用还是不容忽视的。

三、观察实验法与科学思维方法有机结合

科学思维中的归纳法决定了观察或实验的归纳法;观察实验的的归纳法保障了科学思维中的归纳法有效运用。④这便要求教师首先清楚本节课的思维方法,然后根据思维方法设计教学,本课适用于科学归纳之求同法。

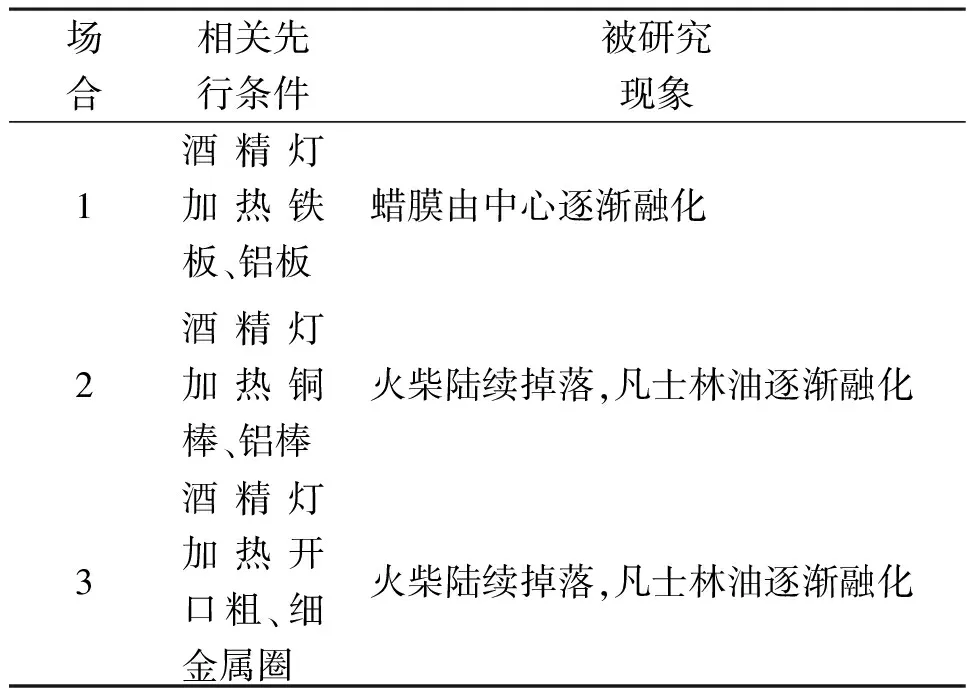

求同法又叫契合法,表述如下:被研究现象出现若干场合,其中只有一个情况是共同的,其他情况都不相同,那么这个唯一共同的情况就是被研究现象的原因(或结果)。⑤本实验中的思维方法分析如下:

求同法

考虑到不同材质、不同形状,若干场合里共同的现象是火柴以热源为中心陆续掉落或以热源为中心蜡膜逐渐融化,通过这些现象可以推理热量传递了。而导致所观察到现象的共同原因是酒精灯加热后温度升高。也就是说加热后物体温度升高是因,热传递是果。如果教师忽略因果关系,只重视提炼蜡膜融化、火柴倒下这些表面现象,而不去引导学生思考引起这些现象的原因是酒精灯加热后温度的变化,学生的关注点就也会停留在表面,而不能落实到是温度的变化,就不能顺利完成归纳。

总之,要围绕科学核心概念组织教学,始终贯彻‘小学科学课程以探究式学习为主的学习方式’,重视引导学生经历有效的探究活动,在探究活动中关注思维能力的培养,做到观察试验方法与科学思维方法相统一,才能有效建构科学概念,才能培养学生的思维能力,才是真正高效的课堂。

【注 释】

①宣田丰.浅谈《科学》课堂教学策略[J].吉林教育,2009(7).

②余春峰.浅谈探究实验中培养学生思维能力[J].青春岁月,2010(16).

③夏克瑜.知晓学生“前概念” 设置课堂教学策略——初中《科学》课堂教学“前概念”利用的初探[J].新课程学习(上),2014(2).

④文寿山.形式逻辑.人民教育出版社,2012.

⑤文寿山.形式逻辑.人民教育出版社,2012.

[1]宣田丰.浅谈《科学》课堂教学策略[J].吉林教育,2009(7).

[2]余春峰.浅谈探究实验中培养学生思维能力[J].青春岁月,2010(16).

[3]夏克瑜.知晓学生“前概念” 设置课堂教学策略——初中《科学》课堂教学“前概念”利用的初探[J].新课程学习(上),2014(2).

[4]文寿山.形式逻辑.人民教育出版社,2012.

密云区南菜园小学)

*密云区教委首届“中国知网杯”优秀校本课程及论文评选活动论文。