完善慈善组织网络募捐的反馈机制

2017-06-27徐宇珊

[摘要]《慈善法》要求網络募捐建立慈善组织与捐赠者之间的良性反馈机制。目前,网络募捐反馈机制存在项目发起方难以获得捐赠者信息、建立持久有效的反馈机制、进行捐赠者关系维护等问题。可通过增加捐赠者的个性化选择、扩大项目发起方的知情权、加强公募机构的审核作用、设置信用等级系统等予以完善。

[关键词] 网络募捐 反馈机制 慈善组织

[中图分类号] C913.7 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2017)03-0089-04

[作者简介] 徐宇珊(1980 — ),山东济南人,深圳市社会科学院副研究员,中共深圳市委党校兼职研究员,管理学博士,研究方向:社会组织。

随着互联网及移动支付的普及,网络募捐成为慈善组织新的募捐手段,也为公众参与公益事业提供了更为便捷的渠道。《2015年度中国慈善捐助报告》显示,2015年国内主要的四家网络募捐平台微公益、腾讯公益、蚂蚁金服公益、淘宝公益共筹款9.66亿元,较2014年增长127.29%。这表明”互联网+公益”正在改变着慈善组织的募捐方式。然而目前慈善组织的网络募捐反馈机制的情况如何,存在哪些问题,还需要做深入研究。

一、网络募捐反馈机制的类型

根据反馈的时间不同,可分为即时性反馈与长期性反馈。即时性反馈是指捐赠人在捐赠后立即收到反馈信息,包括电子支付凭证、善款捐赠通知、感谢短信等;长期性反馈是指捐赠人做出捐赠行为后,持续收到有关该项目及发起机构的各种反馈。

根据反馈的内容不同,可分为支付信息反馈与项目信息反馈。支付信息反馈通常也是即时性反馈,是指捐赠之后立即收到支付凭证;项目信息反馈则是向捐赠人报告项目的进展情况。

根据反馈的接收方式不同,可分为被动推送式反馈与主动查看式反馈。被动推送式反馈是指捐赠者无须做什么,就会自行接收到捐赠的反馈信息,如支付凭证、邮件、项目更新的微信推送等;主动查看式反馈是指捐赠者主动点击,查看捐赠情况、项目信息。

根据反馈的载体不同,可分为线上反馈与线下反馈。通过邮件、微信、短信、APP等的反馈,都属于线上反馈,是网络募捐的主要反馈形式;线下反馈可以看作是线上反馈的延伸,如开具捐赠票据、邮寄实物等。

根据反馈的主体不同,可分为网络平台反馈与项目发起方反馈。网络平台反馈,是网络平台直接发出的反馈信息,如支付凭证、善款捐赠通知等;项目发起方反馈则是指项目管理团队自行编辑的项目信息,信息的内容、发布频率等由项目团队掌握。

二、影响网络募捐反馈机制的因素

目前,网络平台募捐的过程中有四大参与主体:一是捐款及潜在捐款的网友,本文研究的是反馈机制,因此主要讨论已经有捐款行为的网友,即实际捐款者;二是第三方网络平台,包括信息发布平台、支付平台等;三是具有公开募捐资质的机构,他们是善款的接收方;四是发起公益项目的组织,当公募机构自行发起公益项目时,第三和第四两个主体则会重合。这四个主体都会影响到网络平台的捐赠反馈机制,不同主体在反馈机制中扮演着不同角色,分析各主体的作用可以看出影响网络平台捐赠反馈机制的若干因素。

一是网络平台的功能设置。不同的第三方网络募捐平台,由于其自身的功能、定位及技术不同,反馈机制会各有差异。研究表明,募捐网站的可访问性、教育性、互动性和赋权程度与吸引新的捐赠者数量有显著相关性。不同的网络平台基于自身原有的功能定位,对捐赠者反馈有不同的菜单设置,如信息的推送方式、推送频率、推送界面等,都会直接影响到捐赠者获得的反馈体验。

二是具有公募资格的慈善组织的监督力度。不同的公募机构对其认领项目的监督存在差异。公募机构的监管力度会影响到与其合作的项目的反馈,要求越高,通常项目的反馈越多。

三是公益项目发起方的管理能力。同一第三方网络平台,与同一公募机构合作,会因项目执行方的团队能力、组织文化、项目执行力等不同而呈现不同的反馈频率和反馈内容。重视捐赠者体验、公信力,项目执行进展有序的项目,反馈的频率会高,内容会更加丰富。

四是捐赠者对善款反馈的不同要求。捐赠者可以根据自己对捐赠反馈的不同需求有针对性地做出选择,定制适合自己的反馈模式。

三、网络募捐反馈机制目前存在的问题

上述影响第三方网络平台募捐的若干因素是一种理论上的分析,目前并非所有的因素都可以实质性地发挥作用。现以腾讯公益平台的捐赠流程为例,来探讨目前第三方网络平台募捐机制的流程及反馈机制存在的问题。

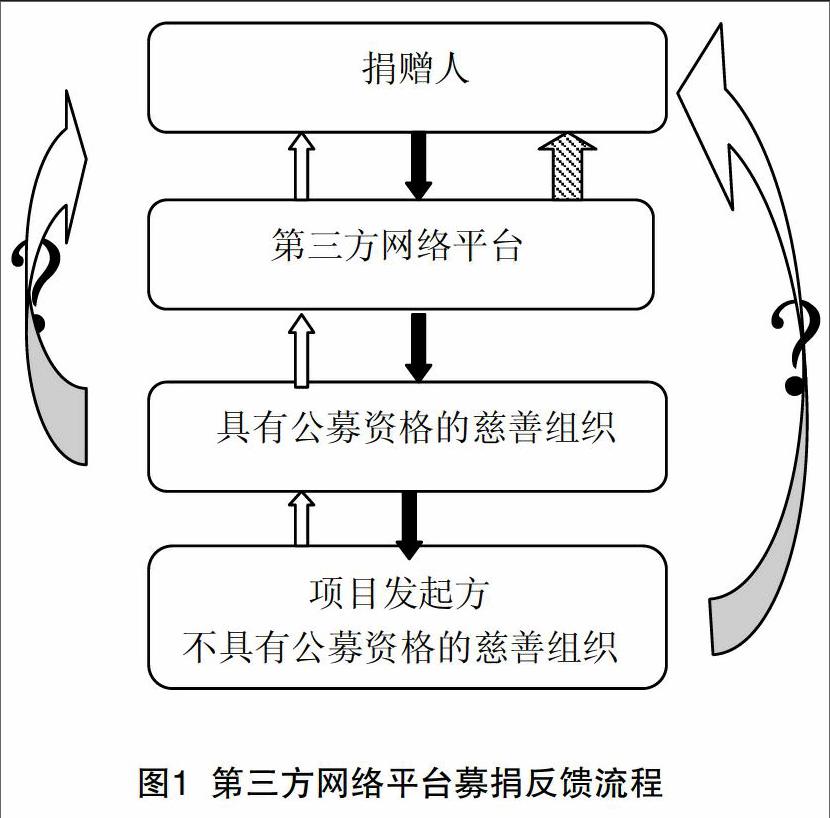

为了表述方便,我们用不具备公募资格的慈善组织发起的网络募捐流程为例进行阐述,具有公募资格的组织直接发起的公益项目与此类似,但更为简化。如图所示,自下而上的白色箭头表示募捐发起的流程,当一个不具备公募资格的慈善组织发起一个公益项目进行网络募捐时,需要与一个具有公募资格的慈善组织合作。通过该公募机构作为善款接收方在第三方网络平台募款,第三方网络平台的流量吸引到捐赠人的捐赠。自上而下的黑色箭头表示善款流动的过程,捐赠人通过第三方网络平台进行捐赠,款项进入具有公募资格的慈善组织,具有公募资格的筹款组织再根据与项目发起方的协议,将钱拨付给发起方。

在这一流程中,与捐赠者最直接发生联系的是第三方网络平台,如图中阴影的向上箭头,捐赠行为的完成以及支付凭证、捐赠信息的反馈等,均依靠第三方支付平台。根据《慈善法》的规定,慈善组织公开募捐的项目实施周期超过六个月的,至少三个月公布一次项目实施情况。腾讯公益后台会每三个月提醒项目发起方更新项目进展。

在目前的募捐流程中,不管是具有公募资格的慈善组织作为善款接收方,还是公益项目的发起方,均较难与捐赠人建立直接的联系,这导致对捐赠者的反馈极为有限。

一是公募机构监管作用有待提高。项目反馈的过程中,公募机构仍按照传统手段实行监管,加大了公募机构的监管成本,降低了监管的积极性。目前公募机构对其合作项目收取零管理费或是极低比例的管理费,造成监管的行政成本大幅上升。

二是項目发起方的深度反馈信息和管理的缺失。目前通过第三方网络平台的捐赠,公募机构和项目发起方都无法在后台看到捐赠者的信息,而只能看到若干订单流水号。这固然保护了捐赠者的个人隐私,却切断了公益机构与捐赠者之间的有机联系,使得项目方无法有针对性地向部分有需要的捐赠者发送深度反馈信息。研究表明,慈善组织与捐赠者之间不是顾客和投资的关系,而是伙伴关系,双方对组织的使命、目标等达成共识,募捐过程也是培养公民意识的过程,而这种公民意识也是慈善组织向社会提供的公共物品。网络募捐的深度反馈,有助于捐赠者对项目发起方的了解,增进共识,增强捐赠者对项目及机构的粘性,捐赠人信息的缺失削弱了这些功能。若将第三方网络平台和公募机构官方网站的募捐流程相比,会发现官网募捐可以完全体现项目发起方的意愿,可收集更为齐全的捐赠者信息,进而可通过邮件、信件、短信等方式与捐赠者进行有效反馈。对于依托公募机构进行募捐的公益项目来说,捐赠者信息的缺失还会带来另一弊端,即捐赠者的“集体消失”。在公益项目发起方依托公募机构开展募捐的情况下,所有的捐款进入公募机构的账户,再由公募机构将款项划拨给项目执行方。在项目执行方的账目上体现为某公募机构的捐赠,而不是这一笔捐款背后的捐赠者信息。

三是捐赠者的个性化反馈选择不足。捐款者几乎不需要填写任何个人资料就可以完成捐款行为,简单便捷的背后也带来了信息的缺失,可供捐赠者主动选择的反馈机制近乎为零。与网上购物以消费者为中心不同,网络募捐尚未以捐赠者的需求为导向,未以持续的长期性的用户链接为目标,而是把网络捐赠当作一次性行为,缺少对客户的长期跟踪和个性化的用户体验。

四、完善网络募捐反馈机制的政策建议

网络募捐为捐赠者和项目发起方提供了便捷,互联网技术为募捐反馈机制的完善提供了条件。数据分析发现,为捐赠者提供丰富的反馈信息有助于随后的捐助行为。完善募捐反馈机制,也是《慈善法》对公开募捐的明确要求。《慈善法》第七十三条规定,具有公开募捐资格的慈善组织应当定期向社会公开其募捐情况和慈善项目实施情况。在已有的技术条件下,第三方网络平台可以在募捐反馈机制方面更为完善,支持慈善组织强化捐赠者管理,推动慈善组织的公开透明。

一是增加捐赠者的个性化选择菜单。既保护好捐赠者的个人隐私,避免信息骚扰,又要为捐赠者提供良好的反馈机制。具体地说,在捐赠者进行捐款时,给捐赠者若干可供选填的项目,如个人真实姓名、E-mail、手机号码、通讯地址等,捐赠者还可以选择以何种方式接收项目的信息更新等。

二是适度扩大项目发起方的知情权。由捐赠者主动选择信息的公开程度,第三方网络平台将这些信息共享给项目发起方,由发起方根据捐赠者的意愿,建立与捐赠者的长期关系。

三是加强公募机构在项目进展审核中的作用。强化公募机构在项目监管中的责任,允许公募机构提取一定比例的项目管理费。公募机构与网络平台发挥各自优势,前者在项目的内容上把关,后者则发挥技术优势。这看似增加了公募机构的工作量,但事实上是公募机构对所认领项目及捐赠者履行监管义务,也是对公募机构自身公信力的维护。

四是网络平台设置基于以往捐赠反馈的信用等级系统。捐款者可以对曾经参与过的捐款项目进行评价,形成公募机构的信用等级。未来新项目的潜在捐款者可以检索到评价,并据此决定自己的捐赠行为。

[参考文献]

[1] Tempel, E.R., Seiler, T.L., & Aldrich, E.E. eds., Achieving Excellence in Fundraising (3rd ed.). [M].San Francisco, CA: Jossey-Bass,2011.

[2] Micheal L. Shier and Femida Handy,Understanding online donor behavior: the role of donor characteristics, perceptions of the internet, website and program, and influence from social networks,[J].International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing. 2012,17: pp219-230.

[3] Nick Aldridge and Joe Fowles,Cause-related marketing and customer donations in an online marketplace,[J].International Journal of Nonprofit and Voluntary .Sector Marketing,2013,18: pp52-59.

[4]张作为.网络慈善募捐模式构建与实施[J].北方经济,2011(2) 2011(4):31-34.

[5]侯江红,徐明祥,张侃侃.基于网络的非营利组织募捐模式研究[J].四川行政学院学报,2010(6):86-89.

[6]李丹,杜晖.网络捐款模式探究[J].价值工程, 2010(29): 251-252.

[7]张书明:关于网络募捐的监管问题[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2007(4) :139-142.

[8]孙立平 等.动员与参与——第三部门募捐机制个案研究[M].杭州:浙江人民出版社出版1999.

[9] Pollach, I., Treiblmaier, H., & Floh, A.,Online fundraising for nonprofit organizations. [C].Hawaii International Conference on System Sciences, 2005:178b-178b.

[10]郑婧伶,徐炳全.浅议电子商务与网络慈善的联姻——从淘宝个人募捐第一案谈网络募捐的发展[J].广西经济, 2012(12) :59-60.

[11] JillMordaunt and Rob Paton ed.,Thoughtful Fundraising: Concepts, Issues, and Perspectives, [M]. New York: Routledge, 2007. P35.

[12] Adrian Sargeant, Douglas C. West,Elaine Jay ,The Relational Determinants of Nonprofit Web Site Fundraising Effectiveness An Exploratory Study,[J].Nonprofit Management & Leadership,vol. 18, no. 2, Winter 2007.

[13]罗俊,叶航,汪丁丁.捐赠动机、影响因素和激励机制:理论、实验与脑科学综述[J].世界经济, 2015(7) :165-192.

[14] William W. Clohesy,Fund-Raising and theArticulation of Common Goods,[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 32, no. 1, March 2003.pp 128-140.

[15] Martin B g, Heike Harmgart, Steffen Huck and Abra Marie Jeffers,Fundraising on the Internet,[J].KYKLOS, Vol. 65. February 2012. No. 1, pp18-30.

Abstract:”Charity law” put forward specific requirements for the online fund-raising. The establishment of the feedback mechanism between the charitable organization and the donors is important. The problems of the online fund-raising include that it is difficult for the project sponsor to obtain the information of the donors, it is difficult to establish a lasting and effective feedback mechanism, and it is difficult to maintain the donor relationship. It is suggested to improve the feedback mechanism by increasing the individual choice of the donors, expanding the right to know of the project sponsor, strengthening the audit function of the public fundraising charitable organizations, setting up the credit rating system and so on.

Keywords: Online Fundraising; Feedback Mechanism; Charitable Organizations

(收稿日期:2017-04-11 責任编辑:罗建邦)