某种未来的可能

2017-06-21

由映艺术中心/映画廊主办的首届“映·纪实影像奖”近日正式公布获奖名单,共有10位摄影师入围获奖,他们是:陈博、陈杰、德戈金夫、杜子、韩萌、金向怡、李颀拯、刘劲勋、杨文彬、吴皓&张琦,其中,杨文彬摘得最高大奖,获得20万元的奖励资助基金。对于一场激烈的角逐而言,杨文彬无疑是幸运的。年轻的大奖存在争议不可避免,从评委王久良的寄语中我们可以感受到评委们对于纪实摄影所给予的厚望:“所以最终我们还是决定把机会给一个年轻人,或者说,这个奖项最终给了某种未来的可能。”十组作品将当代中国——正在经历快速发展的同时需要得到关注的问题——文化问题、民族问题、计划生育、教育问题、医疗问题、城市化进程、环境污染等等……进行一次涵盖多种视觉表现方式的呈现,充分体现本次大赛宗旨,即发现、鼓励和支持关注民生、关注环境、关注社会变迁并具有非凡艺术创造力的中国当代影像创作者,同时也试图提出这样一个问题:在纪实摄影仍扮演着至关重要角色的当代社会中,“纪实摄影”当以何种面貌重整旗鼓。

大学社会

从小学到高中,我一直是按照既定的轨道完成的。走出十二年高负荷的应试教育之后,忽然进入了无拘无束的大学生活,两个极端状态的转变使我至今仍感觉措手不及。

大学内没有“高考”这类的终极目标,它反而像是一个实验场,让我们完成由学生向社会公民身份的转变。我身边的同学忽然扎上领带,师哥们开始了对我们新一级师弟的指导规训,还有一场场在高中没见过的“酷炫吊炸天”的晚会……所有的迹象表明,我周围的生活正在发生变化:一种人情社会的社交逻辑以及来自于消费社会的娱乐美学,似乎在这群刚走出应试高压下的学生们中确立下来。同学们组建成了各种小圈子,开始向我高中时所想象的成人世界的生活规范靠拢。人是一个很复杂的动物,这种变化是如何发生的,至今使我困惑。

中国宋庄画家村

自2000年起,我开始拍摄北京最知名的艺术家聚集区——宋庄画家村。

宋庄画家村经历了2000-2004年的原始村落式的生活、2005-2007年首届宋庄艺术节后的蓬勃的艺术市场、2008-2010年间的艺术市场的降温与回升、2010年之后商业的全面开发。艺术家人数已由2000年时的百人左右增长超过万人,由村落变为城乡结合部,杂糅着当代艺术、传统水墨、房地产、餐饮业、咖啡酒吧的夜生活……艺术与娱乐与生活、官方与民间意识形态并存的地方。

2017年随着北京市政府全面入驻距宋庄7公里外的潞城,周边一带包括宋庄,都将开启新一轮的建设与新区规划,宋庄的转变将是不可逆与彻底的。2000年前后艺术家的田园生活会消失得无影无踪。这个曾经被居于此地的艺术家称为“当代”、“先锋”、“前卫”的艺术之地即将被城市化无情地吞没。早在多年前,行为艺术在这里的寂灭就是一個极具征兆的开端。一些艺术家都已做好离开的准备,纷纷在北京周边或更远的地方建设新的艺术聚居区。宋庄在未来5到6年后的环境与艺术生态的转变,也可被看做是原始宋庄画家村艺术生态的完全消失。我的这一拍摄项目也将会随之结束。

悬崖上的村庄

2020年中国消除贫困,实现全面脱贫,是本届政府的承诺。

2016年全国两会,凉山州委书记公开表态,凉山将在2019年全面脱贫,力争在2020年全国脱贫攻坚节点,提前实现脱贫。

凉山彝族自治州,因为地理条件、历史等原因,一直是中国14个最贫困的连片地区,在2019年脱贫,甚至在2020年全面脱贫是“几乎不可能的任务”。

为此,在与凉山问题的专家沟通后,2016年初我开始进入凉山地区进行独立调研,着重寻找一些独特视角为切口,了解贫困根源,探寻解决之道。

如,凉山地区目前有19个外来人很难到达的、道路极其艰险的“悬崖村”,也是地理条件最恶劣,最贫困的地方。如何解决“悬崖村”贫困问题,是凉山脱贫的“终极问题”。

2016年,我走访了其中的4个“悬崖村”,并重点报道了其中的一个“悬崖村——阿土勒尔村”。本次报道给“悬崖村——阿土勒尔村”带来了改变。不过这仅仅是开始,其变化以及其它更多“悬崖村”的现状,也将是我持续关注的重点。

新草原照相馆

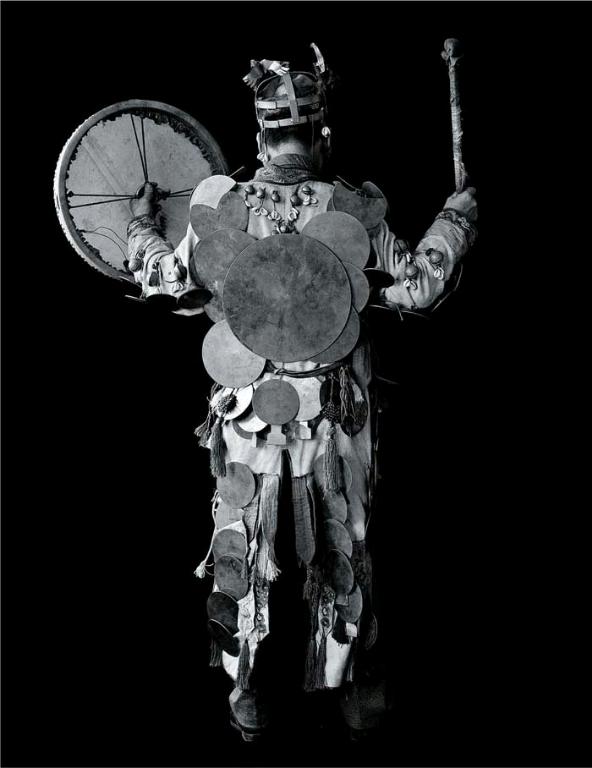

这是一个带有影像民族志色彩的个人摄影项目,它以全球化浪潮下的中国内蒙古呼伦贝尔地区为舞台,以古典大画幅银盐技法为语言,结合人类学、民族学的研究视角及类型学摄影的方法论,对居住在当地的各少数民族群体进行系统性的肖像采集。《新草原照相馆》脱胎于我已发表的另一组肖像作品——《草原照相馆》。这个系列拍摄于2013年至2014年,拍摄对象是生活在我母亲的故乡呼伦贝尔的蒙古族亲人们。2015年,我凭借这组作品获首届“故乡的路”中国少数民族摄影师奖“青年摄影师资助奖”。《新草原照相馆》在延续前作手法的同时,将拍摄范围从一个家族扩大至一个地区,站在镜头前的除了巴尔虎蒙古,还包括布里亚特蒙古、鄂温克、鄂伦春、达斡尔等部族。在这里,“草原”一词已不再只是简单的地理上的概念,而变成一种具有符号学涵义的抽象的背景,“照相”这一行为在田野中被赋予了更多的仪式感与象征性。

填海

“填海”,作为一种意象,可以追溯到上古神话“精卫填海”,那个具有复仇性的悲剧事业当中。它所表现的那种报复性的疯狂,在如今中国漫长的海岸线上能找到同样烈度的现实镜像。

以此为基点,不断诉诸于暴力性的土地延展,于蓬勃的經济发展中作为一种政绩策略到处被描绘成乌托邦幻境般的美丽前景。大众消费、资本和权力交织的“政治经济学”更是填海的助燃剂。海堤和沙袋石块线绵延的长度超过了长城,大片的湿地、滩涂、红树林变成了开发区、港口、工业园区、产业基地、度假村、人工海滩、海景住宅……当然也有烂尾的填 海计划。

我愿以此项目作为一个风景病理学的视觉议案,来探讨病理背后真正的病灶。

江南弃儿

我出生于计生年代,从小很想知道,这个政策给无数中国家庭带来的影响。

2014年至2015年,我走访30个在美国长大的中国弃婴,被她们的故事吸引。她们在“我是从哪里来”的问题中困扰长大,在她们的生命中,掺杂了更多的救赎与忏悔,怨恨与宽容。她们试图与自己的过去和解,寻找亲生父母。

2015年10月29日,中国政府宣布停止“一胎化”政策,并允许所有家庭可以有第二个孩子。当晚,一个美国妈妈发来邮件,她说,她的中国女儿问她:“中国妈妈是不是在寻找她?”

无从考证到底有多少孩子在实行“一胎化”政策期间被遗弃,据联合国儿童基金会统计,中国有孤儿超过60万。对于很多遗弃孩子的家庭来说,计划生育政策的加紧实施,是遗弃孩子的主要原因之一,重男轻女传统观念的双重作用的影响,加重了遗弃女婴的现象。

归来的流亡

“在古代,流放是特别恐怖的惩罚,这不只意味着远离家庭和熟悉的地方,多年漫无目的地游荡,而且意味着成为永远的流浪者,永远背井离乡,一直与环境冲突,对于过去难以释怀,对于现在和未来充满悲苦。”

——萨义德

对于漂泊海外的中国人而言,如果说语言的困境,文化的冲突,回归的不可预知都只是一场前戏的话,那么母语的消亡,文化的“被殖民”乃至回归梦想的破碎,这个现实就是一场永久的流放。作为一个受过“后殖民教育”的人,我要面对正在经历巨大变化的时代的故乡,这是一个非常残酷的“噩梦”。因为“熟悉的地方”不再,“家庭”也是支离破碎,遗忘成为必要的“情感能力”。这组作品一共由50多张照片组成,以电影叙事的方式展开,是我探讨离散与回归的一组作品。同时,这也是我未来电影项目的一个模板,未来的电影计划包含两部短片和一部长片。

中国沉陷区

冷水江、萍乡、东川、铜川、孝义、钟祥、大冶、万盛……这是在2008年、2009年、2012年,经中国国务院批准同意,国家发改委、国土资源部、财政部分三批确定的69个资源枯竭型城市(县、区)名单。它们有着相同的关键词:能源、经济引擎、污染、采空带、沉陷区……同时忍受着类似的后遗症:陷坑密布,房倒屋塌,河流干涸……

其實,沉陷的何止土地,还有道德和人性……

匈奴的名字

从公元4世纪到14世纪的1000多年间,欧亚大陆舞台上真正的主角就是游牧民。游牧民的活动范围之广、活动速度之快是农耕者无法比拟的,而且他们生活朴素,注重贸易,提倡文化上的包容。 正是运用这些优势,游牧民主导或引发了欧亚大陆在经济、政治、军事、文化等方面的诸多变革。13世纪的蒙古帝国更是书写了游牧民族历史上最辉煌的一页,成为世界历史的分水岭。

“匈奴”,是我在历史上接触到的第一个草原民族的名字。

自现代“民族”概念形成以来,无论东西方,只要提到草原民族,都会做出负面印象的描述, 野蛮与杀戮是匈奴在历史图景中的定型,一个极为刻板、简化的“历史坏人”在我们的脑海中深植。虽然作为实体的匈奴人已消失许久,但是当我们注视他们曾经出没的古老地域时,会发现那些刻板僵硬的历史肖像阻碍了我们的视野,提供给我们脑海中理想化的图景,满足了我们对“匈奴”这个名词的幻想。

这些图片拍摄于历史上匈奴出现的地方,大致在甘肃省河西走廊段、青海省北部、宁夏北部等一些地域。它们都是现世的日常,既与“匈奴”想象图景有关联,也产生实际的疏离。在主体“不在场”的空间里,这些近似“现成品”的影像,意欲提出对近代西欧形成的“欧洲中心论的世界史观”以及“华夏中心论的中国史观”的质疑。人类正是借助种种被定义的名词生活在自己的想象当中,并通过时间与地域的僵硬分割而虚构了历史——这是作品《匈奴的名字》想要言语的意义,我们哪怕能拓展一点点对“历史”的认知,便能更好地对待自己的过去、现在和未来。这是很重要的一件事,对每个人。