彩色摄影的教父

2017-06-21约翰·萨考夫斯基

约翰·萨考夫斯基

认为这些照片反映了真实生活。如若不仅仅照片,就连这地方本身都成为艺术作品,那将是无比奇妙。同样奇妙的是,如若遐想,孟菲斯及其周边的当地日常生活实际上会比它在别处所呈现的更加入木三分,形式上更为清晰,更具虚构性,以及动机上更加难以窥探,这便赋予最为普通的原始素材难以言喻的戏剧般可能性。扼腕的是,我们怀疑的天性让其难以相信;相反,我们更惯于认为一件艺术作品中的意义随同艺术家的想象力和变戏法一道而来。

当艺术家回应创作内容的问题时,他们往往装作如德加(Degas)那样宣称自己的作品与芭蕾舞者毫无关联,抑或是假装为詹姆斯·艾吉(James Agee)那般解释自己的小说不需要娴熟的技法,这是一种绝对论的腔调和无益于事的姿态。两种态度倒是干净利索,能让艺术家简明地撰写此文之时,我尚未游历过孟菲斯,也未曾抵达密西西比州北部,是故,我无从断定本书中的照片与那片土地以及当地的真实生活多么地切近。然而,我曾踏足经由艺术作品描绘过的其他地方,并且发现倘若我们先见到艺术作品,随后看见未经修饰的现实,那么,诗歌或图片会是一种直趋真实的记录——但是,一件描述我们早已熟知事物的新的艺术作品,看起来反倒像我们自己的护照照片那般陌生而又刻意。

因此,如果一位毫无所知之人在时宜之下发现本画册中的人物和土地与其照片看起来惊人相似,那么此人很有可能会回答一些难以回答的问题,然后回到创作之中。如果一位艺术家真的承认他无法确定作品内容的哪一部分是汲取自生活,哪一部分又来源于艺术,甚至,还有可能无法对这两者之间的界限作出精确的划分,那么我们可以认为他难以胜任这份工作。

我曾听威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)说起他照片中的所谓主题只是为拍摄彩色照片所拟的托辞罢了——一种德加式的态度。尽管我认可如此去想,或是假装如此去想,对他来说是有好处的,但我始终无法相信他。在我看来,本画册所复制的照片关乎摄影师的故土,关乎他的处境,这都是那两个词的重要含义。我们也可以说,关乎他的身份。

如果真是如此,不意味着这些图片并非与摄影无关,因为这两个问题不是互为补充,而是相互依存。无论一张照片关于什么,它都不可避免地与摄影有关,是其所表达之义的载体与媒介。无论一名摄影师的直觉或意图为何,它们都必须经过修改或调整以符合他的艺术的种种可能性。因此,如果我们把这些图片视为照片,我们也有可能发现,或是察觉到,它们之中有一些更为私密,更是有意,并且更加混乱的含义。

摄影是一个视觉编辑的系统。究其根底,它是如何在合适的时机站在恰当的位置上,从取景框中选取你所见的一部分。类似对弈,或者写作,它是如何在所给的可能性之中进行选择,但就摄影而言,其可能性并非有限而是无穷。现今世界之中充斥着数之不尽的照片,并且,令人诧异的是,他们全然不同。哪怕是最擅于模仿的摄影师也无法精准复制一位受人尊崇大师曾创作的作品。读者全然不用挪动身姿,只需用傻瓜相机或是徕卡相机拍上一卷,就足以证明:随心所欲地按动相机,迅捷且不用思考。当胶卷被冲洗出来时,每一帧画面都将定义一个不同于任何既定内容的主题。更为糟糕的是,一些照片看起来还有点意思。就连银行中记录来来往往人群的自动式相机,其中的事实和关联也会让目击者吃惊。

对摄影师来说,与盲目和机械化相机的智巧一决高下并非易事,但是摄影师可以发挥自己的聪明才智。借助摄影,人们可以立刻排除前九十九次不如人意的构图,并在第一百次时做出正确的选择。这种选择基于传统与直觉(即知识和自我),在任一门艺术中都是如此,但在摄影中,这种创作上的无拘无束与丰富可能性都得益于重视良好直觉。摄影师面对的难题可能过于庞杂以至无法运用理性去解决。这也是摄影师为何在确定其拍摄主题时犹豫不决,而当他们寻找别的东西时,又会忽略记录许多可能是有趣的画面。

美国摄影家罗伯特·亚当斯(Robert Adams)曾对这一犹豫的过程及其作用写道:“摄影师反反复复地前后踱步,十分之滑稽地看着相机;他想方设法的转换难以计数的取景角度,这一行为惹恼了家人和朋友;若被问及,他便解释是为了得到最佳的构图,才会犹豫不决。他的意思是,一位摄影师需要画面形式,即各种形状之间正确无疑的组合,一种使所有元素之间都同等重要的视觉稳定性。简而言之,摄影师希望发现一种精确而又平静的张力。

“显然,体现这种平静的图片,全然不同于我们往车窗外偶然一瞥(然而,如果我们信以为真地这么认为的话,那些照片会更加让人印象深刻)。尽管只是取自真实之一瞬,摄影师所记录下来的画面形式也各不相同,因为它暗含了一种超越自身的秩序,无论一处风景中所有组成部分多么的不尽完美,它们也能天衣无缝地接合在一起。”(引自《丹佛:一份大都市地区的摄影勘测图》)

形式可能是艺术之要点,其目的并不是创造一些真实无瑕疵的事物,而是能够流畅地自圆其说。在摄影中,对形式的追求竟已到了一个出乎料想的地步。在这门特定的艺术中,形式与主题被同时定义。甚至相较于传统艺术,这两个要素无法避及地交织在一起。事实上,形式与主题有可能是统一的。或者,如果它们不同,人们可能说,一张照片的主题不是它的起点而是它的终点。

摄影实践是如此创作的:摄影师无法自由地重新安排他所拍攝主题中的各个要素,以适合他对该主题先入为主的想法,而画家在作画时却是可以的。相反,摄影师是在其媒介所提供的各种可能性之中寻找他的拍摄主题。如果一片广袤无垠的风景无法尽收于取景框之中,摄影师便会设法选取一种不同却有辅助之效的主题,比如可能拍下两棵树和一块石头。

从摄影史的角度看,或许直到阿尔弗雷德·斯蒂格里茨(Alfred Stieglitz)和欧仁·阿杰(Eugène Atget)的时代,天赋异禀的摄影师才学会如何一以贯之地大胆使用好感光底版的有效幅面进行拍摄。20世纪早期最杰出摄影的新颖简洁图像的特征,可从传统的构图概念来描述,然而,或许将其看作是一种新的象征体系,则更有助对它的理解,该体系是基于细节丰富的表现力。

卓越的摄影师在借鉴前辈的成功中很快地掌握了识别和预见某些拍摄要素的能力,诸如:题材、情境、角度,以及可能产生不同效果照片的光效。原创型摄影师通过发现现实里的新格局,作为他们创作意图之隐喻,来加深大家对各种可能性的理解。正是这些别具一格的艺术家持续不断地累积洞察力,才形成并革新了摄影的传统:一种建立在明确的、片段的、简略的、瞬间的和暂时的基础之上的崭新图像语言。这种新的传统改变了我们对世界上什么是有意义的看法,以及我们如何对这种意义进行描述的理解。

接着,想象一下,在摄影师足足花了一个世纪的时间学习如何使用黑白照片这一媒介之后,在他眼前突然出现廉价而又简单易用的彩色胶片,这会是多么混乱的情景。发明彩色胶片这一美妙媒介的科技天才们会顺理成章地认为,色彩自然是越多越好,老照片再加上色彩只会显得更加自然。

起初,摄影师们就明白老照片并不自然,但只是巧妙的黑白照片,能反映所捕捉的各种细微经验,因为作为照片,它们看起来还不错,并且意味深长。

对于那些严苛要求自己照片形式的摄影师而言,彩色俨然已使一个本已错综复杂的问题变得更为扑朔迷离。这不仅是含混的问题,这一新的媒介的出现让摄影师早已掌握的视觉语法——经过教化的直觉模式——可能几近无用,因为那套语法引导摄影师探索的是黑白照片。大多数严肃的摄影师们,在经历一段沮丧的实验期之后,想到大卫·奥格塔维斯·希尔(David Octavius Hill)、马修·布雷迪(Mathew Brady)和斯蒂格利茨(Stieglitz)都尚且满足于黑白摄影,他们也就继续坚持黑白摄影。而职业摄影师往往是在被雇佣的情况下才进行彩色摄影,他们不遗余力地拍摄,却不太清楚使用彩色摄影的用意。

鉴于多数胸怀大志的摄影师们缺少对彩色摄影的热情与信心,大部分彩色摄影作品看起来不成熟也不足为奇。这些失败可以归纳为两类,较为有趣的一类是用彩色胶片拍摄的黑白照片,色彩问题无意间得到解决。《国家地理》(National Geographic)杂志中较为上乘的老照片就属于此类:无论天空多么地湛蓝,衬衣多么地鲜红,这类照片中的色彩总是无关紧要的——这就是形式的失败。虽然这些照片结构混乱又过分夸张,但通常还算有趣,就好像寒暄的交流有时也不失趣味。

第二类彩色摄影的失败案例是照片上的漂亮色彩呈现在讨人喜欢的情境关系中。这些照片的表面题材无非是古老建筑的墙壁,或是倒映在水面涟漪之上的船头。这些照片一看就是在模仿立体主义或抽象表现主义的绘画,它们不幸的失败之处便在于,让我们想起来那些类似却更胜一筹的画作。

彩色摄影中明显的成功案例并不常见,这些成功的彩色照片大多还是决定于拍摄前对拍摄素材的高度掌控。比如,欧文·潘恩(Irving Penn)的静物照和玛丽·柯辛达斯(Marie Cosindas)的肖像照都是在经过精心安排的工作室内,以便来适应相机的优越性能。

在工作室之外,这样的控制就不大可能了,色彩使得摄影师变得胆怯,而且回避产生各种不具有一点审美的含义。简言之,大多数彩色摄影要么是无形式可言,要么是过于靓丽。在第一种情况下,色彩的意义会被忽略;在第二种情况下,会考虑到色彩的意义,但不考虑暗喻之义。当直接取材自生活时,摄影师们就会发现,难以同时看出蓝色和天空。

然而,某个十分难以驾驭的瞬间也可以慢慢地被掌控,并最终成为可能。从无数次的失败和歪打正着的成功中汲取的教训能训练直觉,并能通过不断推理产生质的飞跃,逐渐地形成一种复杂的综合认知能力。现今的彩色摄影师所运用的启迪线索如迷宫般复杂,难以察觉其踪迹,但可以肯定的是,包括现代绘画、彩色电影和电视、便利店中的明信片,以及现代杂志上五花八门的图像。

在过去的10年里,一些摄影师早已更加自信、更为自然、更有志向地利用彩色摄影开展工作,他们不再把色彩当作一个孤立的问题,一个有待单独攻克的难题(不像70年前的摄影师思考构图那样去思考色彩),而是设想世界本身就存在于色彩之中,仿佛蓝色和天空本来就是同一事物。艾略特·波特(Eliot Porter) 最好的风景照片,以及海伦·莱维特(Helen Levitt)、乔尔·迈耶罗维茨 (Joel Meyerowitz)、史蒂芬·肖尔(Stephen Shore)等人最好的彩色街头照片,都认为色彩是对我们生存之境况的描绘;这些照片不只是彩色照片,也远非仅关于形状、材质、物体、符号,或是事件的照片,而是切乎体验的照片,因为这些照片已在相机的构图中变得有序和明晰。

可以盖棺定论地说,这些照片常会让人想起随处可见的业余爱好者用柯达克罗姆彩色反转胶卷拍摄的照片。对我而言确乎如此,同样地,一个时代的纯文学,其文体、提法和语言节奏通常与当时流行的有教养的日常用语有关联。简·奥斯汀(Jane Austen)的句法大致与她的七个兄弟姐妹相似。同理,当今最佳摄影作品的图像和技术,也与民间照片的当今水平相当也不足为奇,事实上,这类民间照片通常题材丰富、令人赞叹。这两类照片之间的区别,其实是智力、想象力、注意力的强度、构图的精准性,以及照片的整体性的问题。

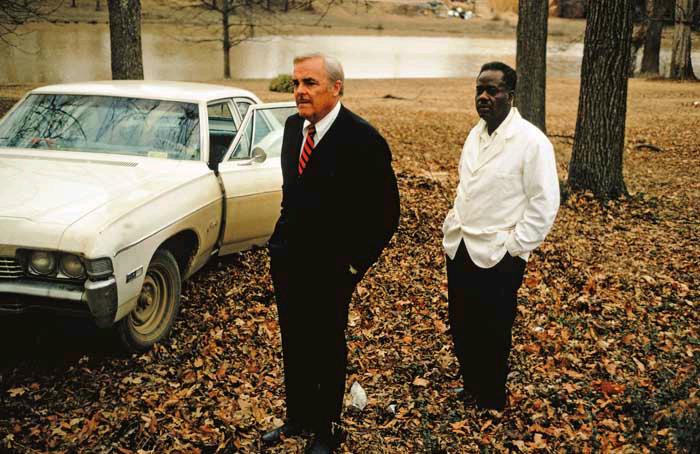

倘若如我所信般属实,当今最为激进、最具暗示性的彩色摄影是从日常事物中获取活力,这一关系尤其体现在埃格尔斯顿的作品之中,其作品流露出一以贯之的地方性和私人性,其表面主题甚至看似与世隔绝。本画册中的作品,从他在1971年完成的375张照片里挑选出来,表面上看起来如家庭相册与外界无关。毋庸置疑,从客观、历史的角度来审视,20世纪中多数的摄影杰作,均取材于那些人们称之为琐碎的平凡事物,比如,福特T型轿车的轮子和挡泥板,一张无名佃农的脸,一位都市人行道上的过客;但是这些素材,即使在其本质和特殊意义方面显得不太重要,它们仍是公共的并且具有潜在的示范作用,因此可以作为 符号化的载体。但是埃格尔斯顿给我们看到的照片,是关于他的长辈和同辈亲戚好友、邻居和周邊的房子、当地的街道和边道、当地的陌生人、奇怪的纪念物等,所有这些似乎都不会记录在社会纪实摄影中,反倒会出现在一本日记当中,其重要意义不会是公共而普遍的,只有内行人才懂得。另外,也不清楚是否应当相信其作品题材的质朴之风,还是应该理解成一种姿态,以一种看似朴素的风格来掩盖艺术家浮士德式的抱负。

偏重私人经验是浪漫主义艺术家的一个特征,其观点是典型地以自我为中心,孤僻,至少在姿态上是反传统的。然而,如果埃格尔斯顿的视角在本质上是浪漫主义式,这种浪漫主义在精神与形态上,不同于我们所熟悉的过去那一辈浪漫主义摄影。在我们更为熟悉的模式中,摄影的浪漫主义为了个人的艺术目的,倾向于采用和顺应社会或哲学一类庞大的公共议题(一种可被称为“实用浪漫主义”的行为,而有别于纯粹的华兹华斯式独立自主),而且这种摄影模式通常以一种带有强烈特殊效果的风格来表现:光与影的对比,极为简洁的构图,熟悉的象征,以及标新立异的技法。

在埃格尔斯顿的作品中,这些特点都被颠覆了,我们看到的是以一种克制、简朴和公开的方式描述的纯粹私人经验,这种风格对照片而言并不合适,但可以 用作法庭上的证据。

我们中的一些人仅对朋友们拍摄的彩色幻灯片感兴趣,这些照片展示了我们所珍视的人物和地方,而要想更深入和更持久地体验埃格尔斯顿照片中不熟悉的人物和场景,则会感到困惑。他所拍摄的这些题材看起来并不比我们自己的家庭相册更有趣或更有异域情调,也看不出来它们本身代表着人类普遍境况。它们只是简单的在场:被明确地识别,被精确地捕捉到,自在而不为其他目的服务。或者说,这些照片会让我们相信情况的确如此。事实上,这些被拍摄的人物和场景并不像它们看起来的那样自主,因为它们充当了题材。他们是被埃格尔斯顿所利用的题材。

这些看似简单的照片(正如读者会猜想的那样)并不那么简单。当阿尔弗雷德·巴尔(Alfred H. Barr, Jr.)于1972年首次见到该系列中的一些幻灯作品时,他惊奇而又相当准确地注意到,其中大多数照片的构图似乎是从一个中心圆点往外辐射。这一发现及时地传到埃格尔斯顿,在几乎察觉不到的犹豫之后,他答道,巴尔说得是对的,因为这些照片在构图上基于美国南部联盟旗——而不是星号状或常见的雏菊,也不是象征圣灵的鸽子,却是美国南部联盟旗。这一回答想必是即兴和隐晦的,只是表明艺术家有时尽力避免用理性分析他们的作品,似乎他們害怕这么做可能会消解这些作品的魔法。

无论如何,巴尔的评论很有价值,它从具体的角度给我们提供了一个理解埃格尔斯顿作品的关键特征:完全集中于单目聚焦,犀利地解读主题,如同来自极为逼真的回忆。

如果简化成黑白照片,埃格尔斯顿的构图几乎是静态的,几乎像是从万花筒中看到的图案,只不过它们是用色彩来描述,比如,紫色领结的楔形,或者天空背景下的汽车尾灯的红色车罩,都比同等的灰阶度有着不同的构图效应,也因此有了不同的含义。对于埃格尔斯顿,他可能从未完全致力于黑白摄影,所以会更为容易、更加自然地学会彩色摄影,好拍出这些照片:通过机智巧妙的手法,从内在世界提取出各种细节的真实照片,在每一处角落都能见到色彩。

出于许多冠冕堂皇的理由,其中多数都涉及画册发行的销售问题,有人会宣称或是暗示,本画册中的照片回答了,或是有助于回答一些宏大的社会或文化问题,比如美国南方该何去何从?美国又该何去何从?事实上,埃格尔斯顿的照片看起来并不关心这类宏大的问题。它们仅仅描绘生活而已。

这样的解释不会太靠谱,因为你很难想象一张照片没有在某种程度上描绘生活。那涵盖一切的题材本身就十分宽泛且完全没有形态,其中存在如此之多的方面、角度、细节、低声细语的旁白、生动别致的陪衬场景,以及不断变化的形式——无一可以明确的分类——事实上只有描述本身才能界定被描述之物,而每 一新的描述又重新定义题材。用两种不同的方式去描述同一件事物是不可能的。人们可以说在这些照片中形式和内容无法剥离——也就是说,这些照片精确地表达它们所欲呈现之义。试图将这些似是而非的图像翻译成文字很明显是愚蠢之人的行径,不会有两个愚蠢之人选择相同的无法让人满意的说辞。比如,试着解释本画册第75页上的那张照片。

不妨把它当作一张描绘分界线的照片:城市与乡村、文明与荒野之间的分界线,社区与自由之间的零界点,克制的反抗或是谨慎的冒险之间的边界,以及新旧事物之间的分界线,不断扩展到古老土地的新街坊,但该街坊本身又不如去年那么新颖,前景的房屋不再是这条线上最后一栋,还有停在该房屋门口处的1956年款别克轿车已到中年,依旧光亮,保养很好,且运作正常,拿得出手,但已不再年轻。还有切分白天和夜晚的晨昏线,此时,冷蓝色调的薄暮正慢慢变成厚重的晕影和暖黄色;此时,白天互不干涉的公众生活也与夜间私人的社区生活开始分野;此时,家人们开始重又聚集在祖传的屋檐之下,街上传来正在呼喊着自家孩子名字的女人声音。

这样的解读可能会损害照片,只能对非常轻信的年轻人形成影响,同时,也可能会使其他人在没有文字的辅助下,更为持久地观看照片。但是,文字的含义与照片的意义充其量并行不悖,如同两条不会相交的思考线索;如果我们关注的是照片中的意义,言语的描述终将徒劳无益。

重申之前所述,埃格尔斯顿的作品中形式和内容无法分离,对我而言确乎如此,但也因这解释太过随意而无法令我满意。同样的说法可用于任何一张照片。怀有雄心的摄影师,不会满足于如此雷同的成功说法,他会寻找那些与其自身、其特有的知识有着内在联系的照片,那些注定属于他的照片,那些照片的形式不仅与内容相吻合,还与其意图相契合。

这表明,此画册中的照片并不比拍摄它们的摄影师本人更加有趣,照片中的灵巧、智慧、知识和风格远不及摄影师本人深远——这些照片将我们从艺术史学科的参照关系中带离,而去追寻直觉、迷信、气质、恐惧和愉悦。

这些照片让人着迷,部分原因在于它们与我们的预想大相径庭。我们常被灌输的一种典型的美国式生活,是寡淡而又做作的平顺,舒适却空虚麻木,被挤压、被定形、被规范下的千篇一律,简而言之,无可救药地沉闷。我们对此半信半疑,因此,当我们看到在这些熟悉场景下的正常生活照片,彭罗德(Penrod)的子孙生活在并非全都善良的精灵围绕的环境中。受到暗示的观众可能会察觉,这些被拍摄之物不仅仅沾有熟悉的现代恶习(自暴自弃、放任逐流、矫揉造作、故作虔诚、恣意妄为),也还残存着旧有毛病(自以为是、顽固狭隘、感情用事、自私自利、贪得无厌)。

诸如此类的推测,尽管不是信口胡说,也只会与埃格尔斯顿的照片产生联系——各种随机事实的形式是为了满足一种想象力——但与真实世界无关。毕竟,一张照片只是一张照片,是虚构的一种具象形式,它无法成为确凿的证据,或是作为社会科学家们可供量化的数据。

然而,作为照片,它们对我而言是完美的:是佯装记录生活经验的不可或缺的替代品,是人们生活品质的视觉相似物,共同组成私人视域的范式,是一种被清晰、饱满、优雅地描绘出来的难以言喻之视像。