董、巨山水对查士标绘画的筑基作用

2017-06-21任军伟

任军伟

美术学博士后

《中国书画》杂志副总编辑中国书法家协会会员

董、巨山水对查士标绘画的筑基作用

任军伟

美术学博士后

《中国书画》杂志副总编辑中国书法家协会会员

日本泽原静卫藏有查士标康熙十年(1671)秋九月所作《秋林暮霭图》,其款有云:

画有源流,如元四家之俱宗董巨,此其源也;又各成一家,此其流也。位置合阴阳之道,笔墨发变化之机,此又其源也;至形模各出繁简不同,此又其流也。1.《宋元明清名画大观》下册影印,广陵书社2005年版,第237页。

在这则题识中,查士标谈论了绘画的源流问题,他认为董源、巨然是山水画创作的源头,而“元四家”则是这座源头下产生的支脉。在绘画史上,董源和巨然虽然并称“董巨”,但巨然的画风终究是从董源画风中脱胎而出,从根本上看,董源具有一种“筑基”始祖的作用。如董其昌在谈论倪瓒、王蒙与黄公望的绘画时曾说“皆以北苑起祖”“所谓渐忘渐熟者,若不从北苑筑基,不容易到耳”2.董其昌《画旨》,见于安澜《画论丛书》(上),人民美术出版社1962年版。。上述查士标款识中的言论,是对董其昌见解的进一步发挥和确认,并指出了董、巨山水在位置和笔墨两个方面为“元四家”以及后世绘画提供了变化和发展的依据。查士标不仅在思想上认可这一点,而且在自己的创作中还进行更为深入的探索,一生绘制了很多师法董源的作品。如

庞元济《虚斋名画录》卷十五著录有王石谷、查梅壑《山水合璧》册,作于康熙九年(1670)九月,册中第四开为查士标画,其款有云:“旧藏北苑《秋晓图》,追摹其法。梅壑。则之先生评此帧为册中第一,江上先生为述其语,余愧之。标又记。”3.王翚、查士标《山水合璧》册,纸本水墨,每高七寸九分,阔一尺五分。《中国书画全书》第十二册,第586—588页。由款识可知,董源的《秋晓图》是查士标家中的旧藏,查士标不仅追摹这幅作品,而且其临本还得到了当时著名鉴藏家张孝思(约1610—1671后)、笪重光(1623—1692)二人的评点和由衷认可。除临摹这幅作品之外,查士标还临仿过董源的其他山水画作品,如故宫博物院藏查士标康熙九年(1670)十二月作,次年五月才完成的《名山访胜图》,安徽博物院藏查士标康熙十五年(1676)夏所作《仿北苑山水》轴,以及陆心源《穰梨馆过眼录》卷三十九著录查士标康熙二十一年(1682)清和月所作《仿北苑春山图》等作品。另外,查士标于康熙九年(1652)还作有仿巨然《晴峦春晓图》,其款云:“巨师有《晴峦春晓图》,偶忆之,抹此粉本,进日盟兄亦索余识而藏之,其癖不止嗜痂也。壬辰距己亥又几十年,重见之,不觉发笑,勉记而归之。士标。”4.查士标《仿古山水册》八开之第二开,纸本设色,纵32厘米,横22.2厘米,故宫博物院藏。这样看来,董源、巨然无疑是查士标的主要师法对象,他们的影响在查士标的绘画创作中处处可见,他们对查士标绘画的筑基作用不言而喻。故宫博物院藏《名山访胜图》,是查士标应笪重光之请而作,其款有云:

名山访胜图,拟北苑笔法。为郁冈居士画于丹徒之砚山楼。时积雪凝寒,未克竣事,是为康熙庚戌之十二月也。越次年辛亥五月,居士过访竹西,携之行笥,复命重加点染,始为成之,并识岁月云。

由此可知查士标仿学董源的虔诚态度和努力程度。不仅如此,此画后又由笪重光请王翚重新点染,

安徽博物院藏

査士标 晴峦暖翠图轴76cm×51.5cm 绢本 1675年安徽博物院藏

王翚还在图上题跋:

江上先生与余论画,必以董巨为宗。时同在毗陵,于庄太史家观《龙宿郊民图》大帧,赞慕不辍。因出示所属查梅壑用北苑法作此一图,为言梅壑笔墨清新,长于云林淡寂一派,此乃其变法者。复命余乘醉灯下重加点染,林峦石势,略为增置,北苑遗意,顿还旧观。

从这幅作品来看,画中表现的是秀岭丛林、流泉飞瀑、曲径小桥和山里人家。用笔清新繁复,秀逸天成,董、巨淡墨轻岚的遗意被表现得十分和谐默契。根据王翚题跋所言,查士标这幅临仿作品当为其中后期之作,因为查士标这时已经“长于云林淡寂一派”,所以他对董源的仿学不仅具有筑基的作用,而且还成为他变革固有画风的重要资源。董源山水画一般有两种表现形式:一种是“皴纹甚少,用色秾古”5.汤垕《画鉴》,陈高华《宋辽金画家史料》,文物出版社1984年版,第32页。,宛然有李思训风格的着色山水,这种风格的作品未见遗存;另一种是“水墨矾头,疏林远树,平远幽深,山石作麻皮皴”6.沈括《梦溪笔谈》卷十七《书画》,上海书店出版社2003年版,第146页。的水墨山水,这种山水最能体现他的艺术成就。董源的作品“多写江南真山,不为奇峭之笔”7.米芾《画史》,《中国书画全书》第一册,第979页。,与李成、关仝和范宽等北派的山水画迥然不同,开创了南宗一派山水。自北宋巨然、米芾,“元四家”、高克恭,明代沈周、董其昌等,皆传其画法,由此而被推崇为画派正宗。进一步来看,董源的水墨山水,山石轮廓不作突出的主干线条,不作刚健方折的用笔,鲜有突兀的大山,也极少用浓重的墨色。用笔圆曲柔浑,用墨清润淡雅。皴法多用披麻,山势平远,山顶多作矾头,山下多碎石或平沙浅渚,一片苍莽之气。可谓淡墨轻岚,温雅柔润,平淡天真,缥缈轻逸,而不呈刚拔之气。米芾称赞董源的山水:

平淡天真,唐无此品,在毕宏上,近世神品,格高无与比也。峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真。岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意。溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也。8.同上。

这是对董源山水画的一段经典评论,它鲜明地揭示了董源山水所展示出的风格倾向,为后世文人山水树立了典范。正如徐复观所说:“董、巨的价值是由米氏提出,也可以说,是由他所发现的。”9.徐复观《中国艺术精神》,春风文艺出版社1987年版,第372页。师法董源的巨然,他的山水较之董源笔墨更加秀润,更加充满了田园的自然风致,从而很好地巩固了董源的风格倾向,因而在更多的时候,董、巨是联袂一体共存共生的。两人对后世,尤其对“元四家”的筑基作用是不分轩轾的。所以董其昌一再说:“黄、倪、吴、王四大家,皆以董、巨起家成名。”“元时画道最盛,唯董、巨独行。”“画者,直诉其源委,归之董、巨。”10.董其昌《画旨》,见于安澜《画论丛书》(上)。而查士标从学于董、巨,这便抓住了董、巨所确立的一个重要的风格标尺。这个标尺从技法上讲就是要脱去刻画纵横的习气,就是对天真平淡的肯定。正如董其昌所说:“宋画至董源、巨然,脱尽廉纤刻画之习。”又依米芾之言说巨然“平淡天真”11.同上。。可以说,董、巨对查士标的筑基影响,很大程度上应从这种风格标尺的意义上来加以考察。尽管查士标还临仿了大量其他先贤的画作,但董、巨的影响作用并没有消退,董、巨作为筑基意义的源头价值,仍然会不时地显露出来。如查士标在《秋林暮霭图》的款识中所说:

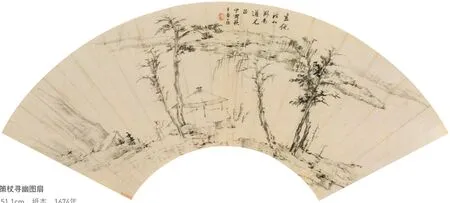

査士标 策杖寻幽图扇16.8cm×51.1cm 纸本 1674年故宫博物院藏

余初学海岳,后学云林。年已垂老,方知两家实有同条之妙。学者寻其源,溯其流,而寝食于其中则得之矣。12.《宋元明清名画大观》下册,第237页影印。

这是讲查士标先后学仿米芾和倪瓒,不仅要看到两家的差异,更要把握两家的统一,即所谓“同条之妙”。而要真正把握这种统一,就不能停留在米、倪两家,还要溯其流、寻其源,在董、巨山水中找到这种统一的筑基之本。如陆心源《穰梨馆过眼录》卷三十九著录有查士标《山水》屏八幅,其中第四幅查士标题云:“昔人评北苑画云:峰峦浑厚,草木华滋。余从此仿米家山,若为近之。”13.陆心源《穰梨馆过眼录》卷三十九著录查二瞻《山水》屏八幅之第四幅,绢本,长五尺九寸,广一尺五寸。见《中国书画全书》第十三册,第242页。查士标在这套《山水》屏的题跋中又说:“北苑画峰峦浑厚,非米老不能也。”而查士标在这套《山水》屏的题跋中还说:“倪清原师北苑,晚岁自成一家。后人多以枯淡拟意,殊失之。”14.查士标《山水图》册八开,美国克利夫兰美术馆藏,见铃木敬《中国绘画总合图录》卷一A22—101影印。这些言论表明,为了更好地把握米、倪山水的真谛,就必须回归董、巨的本源,或者说仿学米、倪的一个重要意义,就是要深刻地体悟董、巨山水的筑基价值。可以说,在查士标的绘画建构系统中,董、巨为其山水的筑基作用,是其他画家不可替代的。

(本文节选自《查士标绘画与董、巨及米家山水之渊源》一文,标题为编者所拟。)

査士标 仿古山水册尺寸不详 纸本 1666年扬州博物馆藏