环境事件舆论管理的模式选择与应对策略

——以四川省彭州PX、什邡钼铜、威远冷凝水泄露污染等环境事件为例

2017-06-19廖建国

廖建国

(乐山师范学院 文学与新闻学院,四川 乐山 614000)

环境事件舆论管理的模式选择与应对策略

——以四川省彭州PX、什邡钼铜、威远冷凝水泄露污染等环境事件为例

廖建国

(乐山师范学院 文学与新闻学院,四川 乐山 614000)

四川省的环境事件舆论管理属于典型的“掌控型”模式,在自媒体环境中,这种模式的有效性正在降低。为有效应对环境事件舆论,实现经济发展和环境保护的统一,应当根据省情对环保项目的舆论管理实行分级负责制,针对不同项目的具体情况,舆论管理应在掌控型模式和对话型模式中谨慎选择或组合应用。

环境事件;舆论;应对模式

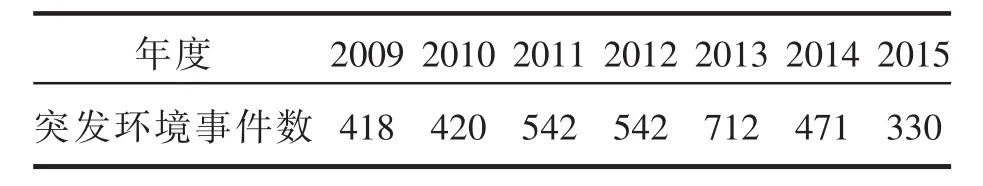

要满足国民生活水平不断提高的要求,资源消费额会不断提高,资源消费额的提高又会增加环境负担;但是,人们生活水平提高后对环境质量要求也会水涨船高,经济发展与环境保护之间,必然会产生矛盾。正是这种经济发展与环境保护之间的矛盾,导致近年来环境事件越来越复杂,突发环境事件数量居高不下(见表1)。

表1 各年度突发环境事件数

数据来源:中华人民共和国环境保护部环境统计公报

为保护和改善环境,防治污染和其他公害,推进生态文明建设,2014年4月“史上最严格的《环保法修订案》”通过,新的生态环保理念成为了社会共识和国家意志。如何在“美丽中国”“和谐社会”的目标追求中实现经济发展、社会和谐、环境美丽,这是当下地方政府面对的课题。四川省作为西部大省,人均GDP在全国排名21位(2016年数据),地方政府的经济发展压力大,这些因素的存在使得四川省环保事件的发生概率相对较高。为此,认真总结四川省环境事件的舆论应对特征并反思对策改进,有很强的现实意义。本文主要选取了彭州PX、什邡钼铜、威远冷凝水泄露污染等有广泛社会影响的环境事件,总结地方政府舆论应对工作的成败得失,以期为舆论管理工作提供一些参考。

一、当前环境事件舆论管理的“掌控型”表征

环境事件舆论有5个方面的特点,即诉求合理性、反复性、区域性、非偶然性、参与人员的广泛性[1],由于直接影响地方经济,历来是地方政府高度警惕的对象。从目前公开可查的环保危机舆论应对事件中,四川省还没有得到各方公开承认的成功案例,从发生的几起较大规模的环境事件舆论来看,舆论管理仍属于典型的以“堵”为核心特征的掌控型模式,具体有如下表征。

(一)从回应主体看:政企合一

本文选择观察分析的事件样本是近年来四川省影响较大的几起环境事件。在这几起事件中,民众均以集体“散步”的方式表达诉求,最后也均以与现场“维持秩序”的警察发生冲突的方式被强制结束。涉事企业既有国企,也有民营企业,但无一例外这些企业都在冲突中隐身,企业与民众之间的矛盾,被置换成了政府与民众之间的冲突。项目企业本身没有主体地位,在冲突中扮演的是一方争取、一方排斥的对象。政府作为争取的一方运用了所有的行政资源予以确保舆论有利于项目推进;反对的部分民众则力图通过耸人听闻的流言和集会方式扩大社会影响力,用舆论压力迫使地方政府做出让步。

(二)从回应方式看:淡化舆论

不同于交通事故、矿难、塌方等显性灾难,工业三废和噪音污染是隐性的,长期的。政府很难迅速地消除民众疑虑,环保舆论具有长期性、广泛性和复杂性,地方政府对环境舆论始终保持着高度警惕,在舆论管理上奉行“无声胜有声”的方式。在具体手段上有以下两个方面的表现。

1.严防死守消声式舆论严控

四川在线是由四川日报报业集团创办的综合性专业新闻网站,四川新闻网则是由四川省委宣传部主管、主办的新闻网站。这两大网站是四川省最有影响的两家网络新闻网站,其新闻选择必然贯穿着地方政府处理群体事件的宣传指导思想。为反映地方政府对事件的舆论管理态度,本文利用百度新闻高级搜索方式,统计了四川省这两大地方新闻网站和三大门户新闻频道对三个项目的新闻报道数量(见表2)。

表2 主要新闻网站对各环境项目的报道条数

统计表中,彭州PX项目和什邡钼铜项目从筹建到群体事件爆发的周期较长,因此统计时间区间是2008年1月1日至2015年6月5日;内江市威远县冷凝水泄露事故引发的群体事件发生在2015年4月,统计分析的时间段是2015年1月1日至2015年6月5日。

从以上统计可见,环境危机事件舆论有“墙内开花墙外香”的特点,外地网络媒体对事件的关注度,大大超过事发地媒体的关注度。事发地媒体故意淡化事件舆论的意图明显,但是,效果较前网络时代已大大降低,因为对传播无疆界的网络媒体而言,事发地民众仍可便捷地看到外地网站对事件的报道,相关舆论的生成仍有媒介报道基础。

2.齐抓共管说服式舆论应对

我们也发现,突发环境事件发生后,各级政府、各个部门集体介入应急处置,政府通过整合资源,能在最短的时间内形成解决危机的巨大合力。危机舆论应对中,地方政府重视的不再只是传统媒体,社交媒体、人际传播、手机通信等甚至组织传播渠道都受到了管控。舆论引导的主体,也不再限于新闻工作者,公务员、事业单位人员、通讯企业人员等都是舆论引导的主体,所有可以调动的单位和人员都被要求支持正面舆论。如钼铜项目受阻后,什邡“从市领导到村干部全体动员,走村串户宣传钼铜的安全性,及该项目之于什邡经济发展、人民福祉的利好”[2]。彭州PX也将宣讲工作落实到了每个单位、每个社区,体制内的社会动员力被充分挖掘。

从舆论引导内容的价值态度来看,属于说服式而不是协商式。项目是否有害,无论是PX项目还是钼铜项目,所有的宣讲都预设了立场,用什邡受访村民的话说:“政府说它好,外面的人说它坏”,村民们还纷纷拿村边的河沟被污染为例,称“政府只是说得好听”[3]。这说明地方政府仍习惯于以真理在握的姿态进行沟通,主体姿态并不符合平等对话的要求,再加之平常实际工作没做好,增加了民众与政府间的不信任,公信力成为说服式传播难以奏效的致命短板。

(三)从回应内容看:民众质疑与政府回应内容错位

掌控型模式除了对异质声音或可能产生“不利”影响的声音予以防范消除外,自身也会主动出击,发出声音。但这种发声为避免引起民众更大的质疑,内容往往被严格把控,只能说绝对保险的话。这就造成发声内容模糊空洞,空话套话较多的现象,政府释放的信息与民众质疑的内容错位。如在PX项目中,政府极力宣传的内容有两个:一是PX产品的毒性与咖啡一样,属于低毒产品;二是用国外的例子证明PX项目紧邻居民区是合理的,如新加坡裕廊岛埃克森美孚炼厂PX装置距居民区只有900米,美国休斯敦PX装置距城区1.2公里,等等。但民众关心的却是2005年辽阳石化PX装置起火、2009年福佳大化PX火灾,到2011年中海油惠州炼厂 PX装置火灾,2013年、2015年漳州PX项目在不到两年时间里发生的两次爆炸事故。由此可见,政府在与民众沟通时还存在自说自话的现象,这些,都是舆论管理奉行以堵为主的掌控型模式的表现。

二、当前舆论环境中掌控型模式存在的问题

传统媒体时代,信息的流通要经过媒体管控者的层层“把关”,民众缺乏有效的表达空间,无法形成有效舆论。在传统媒体占据主导地位的时代,无论是控制媒体舆论还是通过媒体控制社会舆论都相对容易实现,以压制舆论为目的的掌控型模式也就成为了舆论管理的必然选择。然而,新媒体技术的出现使媒介不再是由少数人控制的稀缺资源,地方政府的信息管控难度增加,掌控型模式遇到了越来越大的困难。

(一)政企合一方式转移了矛盾

政企合一的舆情处置方式让政府成为了项目方的代言人,政府丧失了“独立中间人”的客观立场,政府与企业被认为是利益共同体,作为舆论引导主体应当具备的“公信力”丧失。

政企合一方式排斥民众参与,把民众内部的博弈转化为了官民博弈。环保项目的选址,附近的居民抵制是正常的,但它也会受到一部分民众的支持。特别是受大项目影响,一些相同项目的小型工厂会被淘汰,这些工厂周围的民众会积极支持。但因政府积极排斥民众参与,惧怕民众与民众之间的博弈,结果导致各方都不满意,政府成为社会不满情绪的发泄对象。

政企合一的模式还使企业对治污设施拒而不建,或建而不用,企业的环境污染责任转移成环保部门的监管责任。对此地方政府对本地企业的污染或环境事故会瞒而不报,或对污染严重性缩小上报。造成中央政府和上级政府难以获知事实真相,政府的组织信息渠道的畅通性受损。

(二)掌控型模式舆论引导力下降

传统的政府回应主要靠官方媒体、记者招待会、新闻发言人、政府电话热线等方式完成。这些回应方式都具有垂直发布式的特点,不具有网络性、层次性和沟通性。在传统媒体环境中,危机事件的传播主体比较单纯,在这种媒介技术环境中,政府容易掌控信息传播的时间、信息量的大小和流向,容易掌控危机事件舆论的生成及最终形态。由于这一阶段的舆论管理重在压而不是抢,对社会舆论强调控制而不是引导,舆论管理模式可以称作“掌控模式”[3]。然而这种舆论管理模式正遇到越来越严峻的挑战。

1.信息预警力度弱

在突发性群体事件方面,现有处置模式和舆论应对做到了“统一领导、分级负责,属地为主、协调联动,快速反应、科学处置,资源共享、保障有力”的要求,但在群体事件的预防方面,却是“各自为政、分级不负责、属地为主,协调联动难、反应不迅速、处置不科学、资源难以共享、保障难以到位”的局面。

2011年5月1日颁布实施的《突发环境事件信息报告办法》,规定了对上级政府部门的信息报告要求。但这种内部报告制度的实施必然产生几个方面的问题:一是下级政府报告时难免会存在着选择性报告的问题;二是内部报告不像公开报道一样产生舆论压力,突发环境事件不一定能引起重视;三是对突发环境事件舆论的重视程度直接受上级部门的态度影响,上级部门因“置身事外”,对环境问题缺乏切身体会,对民众情绪、社会舆论容易轻视。这样几个因素的存在会使突发环境事件的舆论预警力受到削弱,易产生“小事拖大、大事拖炸”的现象。

2.网络媒体技术导致封堵难

地方政府舆论的渠道是全媒体,民众的舆论渠道是网络媒体。因此,网络媒体是舆论管理最重要的平台对象,特别是一些地方网络论坛,由于集中了很多本地受众,一些突发重大事件的苗头性信息很容易在这一论坛上出现。人民网舆情监测室统计的2009年77件重大公共突发事件,有23件在网络论坛上率先曝光,地方论坛成突发事件发酵地。[4]由此可见,网络媒体当是地方政府环境事件舆论管理的重要对象。但是,根据人民网舆情监测室《2013年新浪政务微博报告》,十大环保微博无论是在粉丝数、微博数,还是活跃度、传播力以及引导力等多项指标均逊色于公安、交通、旅游、气象以及医疗卫生等政务微博。这说明,地方政府对新媒体的利用能力还有待提高。

(三)环境事件舆论引导缺乏有影响的平台

“微而治之易,著而后救之难”,整合社会力量共同监督企业偷排乱放,广泛发动社会监督力量,才有利于及时发现问题,解决问题。为此,政府应重视与要打造有影响的环保网络平台,通过加强环保网络建设,完善政府环境信息公开制度,以增强地方政府的舆论话语权。但截至目前,我国还没有非常有影响力的全国性环保网站,更缺乏有影响力的地方环保网站,这与日益受关注的环境新闻现象相比的确不匹配。目前的全国性环保舆情网,是在国家环境保护部中国环境新闻工作者协会指导下,由环保舆情服务中心、北京中环保文化交流中心共同主办。[5]网站的内容影响力弱,主办单位属半民间组织,权威性差,网站界面体验差,还不足以承担起环境新闻舆论引导的重任,环境事件网络舆论平台的建设,依旧任重道远。

三、做好环境事件舆论管理的对策建议

从宏观政策来看,国家对环境事件的舆论管理政策偏向掌控型,对环境危机事件舆论在法律上重“灭火”,轻“防火”。2014年底实施的《国家突发环境事件应急预案》中有“信息发布和舆论引导”一节,明确规定了政府信息发布的方式和发布范围,但在预防方面却没有指导性意见;2011年颁布实施的《突发环境事件信息报告办法》只规定了对上级政府部门的信息报告,没有涉及媒体管理。在这种舆论政策大背景下,地方政府舆论管理需要发挥智慧,根据具体情况采取灵活而有效的措施。

(一)对不同项目采取不同的舆论应对模式

尽管掌控型舆论管理模式存在种种问题,但在目前的体制环境下有其存在的合理性。如果舆论管理完全采用以疏为主的“对话型”模式,让所有民众完全理解与接受环境项目,是不现实的。2004年厦门PX项目开始启动,审批、立项、建设和投产整个过程市民一无所知,最后发生了群体性事件。而广东茂名拟建PX项目,则从2008年开始就通过《茂名日报》等媒体对项目积极进行了公示和沟通,但2014 年3月份也发生了群体性事件。由此可见,掌控型与对话型作为处理环境威胁项目舆论的两种模式,没有好与不好之分,只有适用与不适用之别。

针对突发环境事件,应当根据实际情况采取灵活的舆论管理对策。对一些涉及国计民生,不得不上的项目,地方在做到程序正义、布局合理、预防措施得力的前提下,应当调集一切体制资源予以保障。重点项目的舆论应对,可考虑由省级行政部门统一指挥,做到全省一盘棋,充分发挥集中力量办大事的体制优势。特别是一些事关国计民生的大型化工项目,如果要征得广泛的社会同意才建设,是不可能的,此时,采用传统的淡化舆论和对异质声音进行封堵的掌控型舆论模式更为现实。

对一般性项目的舆论管理,则可以交由各地方政府自行组织实施,省级新闻宣传部门负责监督指导。中小型项目一般产能低,投资少,环境风险高,对其作开放的舆论管理有利于降低环境压力,倒逼企业提高环保投入,主动进行生产技术的改革;也有利于淘汰技术落后、产能低下、环境威胁大的企业。环境风险项目抓大放小,有利于将行政资源集中于重点项目,顺利实现社会发展与环境保护之间的平衡,也能做到全省环境治理工作统筹兼顾,避免省级政府陷入事无巨细、任务繁重的管理困局。分级负责制还可以使高层领导将有限的时间和精力集中于战略性决策,基层政府部门又可以发挥主动性、积极性与创造性。

(二)对重点事件舆论实施动态社会稳定风险评估

对民众反映强烈的投资项目以及重大投资项目,应当建立社会稳定风险评估机制。为科学地统筹发展与稳定之间的关系,项目落地必须在发展与稳定之间做出平衡,做好群体事件风险的评估工作。评估导致群体性事件的因素,应重点考虑六点,即当地社会矛盾的复杂激烈程度、项目环境污染的大小和污染事故风险大小、受影响群体的环保意识和规模、持有异见的舆论领袖的影响力、项目的合法合理性的质疑风险、异地同类项目引发的示范效应。综合对这些诱因的研判,政府再根据阶段性的处置结果和危机事件的发展趋势动态地调整舆论管理对策,最后根据评估结果制定舆论危机应急工作预案。

风险评估应当实行评估主体社会化,独立第三方的专业评估能避免评估结论的主观性干扰,避免评估结果成为领导意图的“证明”。要“适时把评估机制这一行政行为逐步上升为政策法规甚至法律,作为重大行政决策、重大改革及重大建设项目审批的一项重要内容,以法治的形式制约政府部门的权力,切实推进依法决策”[6]。

(三)建立三方博弈机制预防环境危机舆论发生

政府即使搞了环评,企业环保规划周详,仍有可能是纸上谈兵。企业环保投入愈大,后期运行成本愈高,建而不用的可能性就会越大。大连PX项目搞了环评,却相继发生相邻中石化输油管线爆炸和厂区溃堤,充分暴露了企业和政府单方环评的漏洞。所以,民众参与环保博弈至关重要,建立企业、政府与民众三方环保博弈机制很有必要。民众参与环保可以对企业与政府形成监督与制衡,有利于环境风险控制,这也有利于预防环境危机事件的发生。

(四)重构官方话语机制

一般环保类事件的管理应采用对话式模式,广纳民意,线上沟通,线下互动,通过交流达成共识。政府回应是现代国家民主生活的重要机制安排之一,政府回应的意愿和程度越高,说明国家政治生活中的民主化程度越高。为顺应网络媒体环境的变化趋势,环境事件舆论管理在采用对话型模式时,可考虑重点做好以下几项工作。

1.建立统一的省级环境监测互动平台

强化环境信息交流可考虑打造省级网络环保平台,将环境信息集中在统一的网络平台,实现发布与管理的集中。通过这种方式,可以提高民众参与环境保护的积极性和舆论监督的效果,建设一个重民意、负责任、有效率、高服务的环保部门;这样也可以节约各种政府成本,提高环保部门的环境信息管理效率;此外还可以提供政府与不同社会主体进行平等、直接的信息交流平台,有利于提高环保部门环境信息服务质量。[7]这种扁平式回应模式能较好地解决了等级式管理的管理层次多、冗员多、组织机构运转效率低下等弊端,加快了信息流的速率,提高决策效率。

由于危机事件干预涉及多个政府部门,舆论应对工作仅是危机处置系统性工作的一部分,更由于网络媒体传播的非线性、即时性特征,舆论应对工作应当增强互动性、及时性。扁平化管理以分权为主,集权为辅,基层组织具有相对独立性,承担了更大的舆论应对自主权。各级政府部门要适应自媒体时代舆论反应积极、快速、主动的要求,就必须拥有舆论自主权,如果仍按传统的舆论管理模式,各部门仅是逐级上报舆情,再逐级下达舆论回应方式和内容,信息传输层次过多会造成信息失真,舆论反应迟钝。

2.增强地方政府网信办的部门协调力

舆论工作扁平化管理在分权为主的基础上,也需要适度的集权管理。各级政府部门的舆论自主性增加后,需要有部门专司监督考核;因为许多危机事件往往涉及多个政府主体,有效的舆论回应需要多部门联动,这就需要有一个部门进行牵头协调与管理。为顺应网络新媒体环境变迁,国家成立了网络信息化办公室,专门负责网络内容的建设与管理,极大地明确了网络内容管理的部门责任,强化了政府的管理力度,然而由于行政管理的初创期,目前,省、市互联网信息办公室的主要职责参照国家互联网信息办公室职责确定,但未细化和明确中央、省、市的具体职责。作为地方互联网信息办公室,目前在管理方式、管理主体、管理的内容边界、管理责任落实等诸多问题都有待探索,但要增强网络舆论管理的力度,强化网络信息办公室的部门协调力是必然要求。

[1]王静.环保类突发性群体事件的成因及对策研究[D].金华:浙江师范大学,2013.

[2]李云芳.什邡酝酿重启钼铜项目 曾许诺永不再建[N/OL].东方早报,2013-09-25[2016-12-20].http://news.sina.com.cn/ c/2013-09-25/131128297410.shtml.

[3]廖建国.危机事件的舆论国际化趋势及应对模式转换[J].新闻界,2012(11):10-15.

[4]泰山小溪.网信办发文“约权”迈出转变职能第一步[EB/OL].[2016-12-20].http://www.zjjzx.cn/news/zjjplhot/586943.html.

[5]环保舆情网站简介[EB/OL].[2016-12-20].http://www.eppow.org/html/about/us.html.

[6]蒋俊杰.我国重大事项社会稳定风险评估机制:现状、难点与对策[J].上海行政学院学报,2014(2):90-96.

[7]曹明德,毛苑入.政府环境信息公开之网络环保:环保部门的职能转变[J].绿叶,2013(9):27-31.

Model Selection and Countermeasures of Management of Public Opinion About Environmental Events——A Case Study of Pengzhou PX,Shifang Molybdenum Copper and Weiyuan Condensed Water Leakage in Sichuan Province

LIAO Jiɑnɡuo

(Leshan Normal University,Leshan Sichuan 614000,China)

The management of public opinion about environmental events in Sichuan province typically follows the“control model”.However,in the environment of We-media,the effectiveness of this model is decreasing.In order to effectively respond to the public opinion of environmental events and to achieve the unity of economic development and environmental protection,a hierarchical responsibility system should be adopted for the management of public opinion about environmental protection projects according to the situation of the province and the specific circumstances of different projects.The management of public opinion should be carefully selected or combined in the control model and dialogue model.

Environmental Events;Public Opinion;Coping Model

G211

A

1009-8666(2017)05-0086-06

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.05.013

[责任编辑、校对:王菁]

2017-01-20

廖建国(1976—),男,四川达州人。乐山师范学院副教授,博士,研究方向:新闻舆论。