基于游客的青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知研究

2017-06-19黄召强黄芸玛马一帆

黄召强, 黄芸玛, 马一帆

(青海师范大学 生命与地理科学学院,青海 西宁 810008)

基于游客的青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知研究

黄召强, 黄芸玛※, 马一帆

(青海师范大学 生命与地理科学学院,青海 西宁 810008)

文章选取青海湖、纳木措、羊卓雍措三个青藏高原湖泊型旅游目的地为研究对象,通过收集网上游客的旅游评价文本,采用扎根理论进行深入分析,对游客的感知因子进行了识别,构建了青藏高原湖泊型旅游目的地的形象感知结构模型。研究表明:游客对该类型旅游目的地形象的感知包括高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全、旅游设施与服务、景区开发与管理,并且可划分为地域性感知和共同性感知,研究结果可为本区域湖泊型旅游目的地可持续发展提供参考。

扎根理论;青藏高原;湖泊型旅游目的地;形象感知

旅游目的地形象定义为个体对旅游目的地的整体感知或全部印象总和,或是对目的地的一种心理的描述[1]。旅游目的地形象对旅游者的消费决策产生重要影响,同时在旅游区的规划与管理、旅游产品设计、旅游市场营销等方面均具有特殊的理论价值和实践意义。查阅相关文献发现,网络背景下的旅游目的地形象研究比较多,但是对欠发达地区的旅游目的地形象研究比较少,尤其是对青藏高原湖泊型旅游目的地形象研究非常有限,探讨游客对本区域湖泊型旅游目的地的形象感知显得尤为重要。鉴于此,本文选取游客对青藏高原上的青海湖、纳木错、羊卓雍措三个湖泊型旅游目的地的网上旅游评价文本,采用扎根理论整理、分析,从而对游客的感知因子进行识别,进而构建青藏高原湖泊型旅游目的地的形象感知结构模型。

一、文献综述

1971年美国科罗拉多州立大学Hunt的博士论文《形象旅游发展的一个因素》探讨了旅游地开发形象因素的意义[2]之后,在国内外掀起了研究旅游目的地形象的热潮。近些年来,学者们把内容分析法运用到旅游目的地形象研究中,并随着计算机网络技术的发展,一些学者对网络背景下的旅游目的地形象进行了研究。国外学者Amaquandoh[3]从游客中心收集游客留言来研究国外游客对加纳Elmina Castle 和Cape Coast这两处不同类型文化遗产旅游地的旅游体验;Soojin[4]等通过对澳门旅游官方网站、旅游经销商、旅游网络杂志、导游网站以及旅游“博客”的资料,探讨了澳门的“网络”旅游形象。国内的肖亮和赵黎明[5]通过对海峡两岸综合旅游网站、旅行社网站及台湾旅游官方网站的内容分析,提炼出互联网传播的台湾旅游目的地形象主题;张璐[6]探讨了虚拟网络互动中的匿名性、虚拟性、互动性等要素对旅游者认知形象感知、情感形象感知以及总体形象感知的影响;冯捷蕴[7]选择中西方旅游者博客为切入点,对比分析了中西方游客对北京旅游目的地形象感知的异同;张高军等[8]利用百度、Google以及各旅游网站采集游客记述华山旅游的网络日志和在线点评,运用质性研究的文本分析法研究了游客对华山形象的感知;刘智星等[9]以五台山为例,收集有关网络游记和点评,运用扎根理论分析了山岳型旅游目的地的形象感知。可见,学者们对旅游目的地形象在网络背景下的研究非常重视,但是相关研究缺乏对欠发达地区的旅游目的地的研究,对湖泊型旅游目的地的研究也少之又少,基于此,本研究选择青藏高原上的青海湖、纳木措、羊卓雍措为研究对象,通过质性研究方法之扎根理论对网上点评的内容加以分析,探讨游客对其形象感知,构建青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知结构模型,以期为本区域旅游开发和管理提供参考。

二、研究设计

(一)研究对象

本文选取青海湖、纳木措、羊卓雍措三个湖泊为研究对象。青海湖位于青藏高原东北部、青海省境内,是中国最大的内陆湖、咸水湖,2011 年9月,青海湖被评为国家5A级景区。纳木措位于西藏自治区中部,是西藏第二大湖泊,也是中国第三大的咸水湖,是西藏的“三大圣湖”之一,是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖,为著名的佛教圣地之一,是4A级旅游景区。羊卓雍措位于西藏山南地区的浪卡子县,是西藏“三大圣湖”之一。本文选取这三个高原湖泊为研究对象基于以下几点考虑:第一,旅游资源开发较早,相对本区域其他景区来说旅游业较成熟;第二,在国内外享有很高声誉,每年接待的游客量很大;第三,互联网上存在大量对三个湖泊的网友点评,便于从中分析游客的旅游目的地形象感知。因此,本文选择具有代表性的青海湖、纳木措、羊卓雍措湖为研究对象。

(二)研究方法

本研究采用质性的扎根理论研究方法。扎根理论是由芝加哥大学的Barney Glaser和哥伦比亚大学的Anselm Strauss两位学者于1967年共同提出并完善的。扎根理论通过系统收集和分析资料,从资料研究历程中衍生出理论[10],核心就是对质性资料进行分析处理,编码就是对于质性资料进行处理以及标签化的动态过程。一般将编码分成开放性编码、主轴编码和选择性编码[11]。扎根理论是一个自下而上认识世界的仿真过程和研究过程,是一个不断提出问题、进行比较、建立分类、建立联系和发现理论的过程[12]。扎根理论的这些特点十分契合本文这样的探索性研究。

(三)资料收集

本文从携程网、蚂蜂窝网、游多多网、大众点评网等国内旅游网站获取网上点评。由于网上点评资料数量巨大,故遵循一定原则选取部分作为原始资料。选择依据:一是时间较新,将所获得网上点评按时间倒序排列,选择靠前的点评;二是细节翔实,选择对旅游目的地印象、感知等内容有详细描述的点评,剔除过于简单、表达不清的点评。据此,经过筛选,得到符合要求的2014年6月至2016年6月的网上点评320条,全部网上点评已经满足扎根理论所要求的条件。

三、资料分析

(一)开放性编码

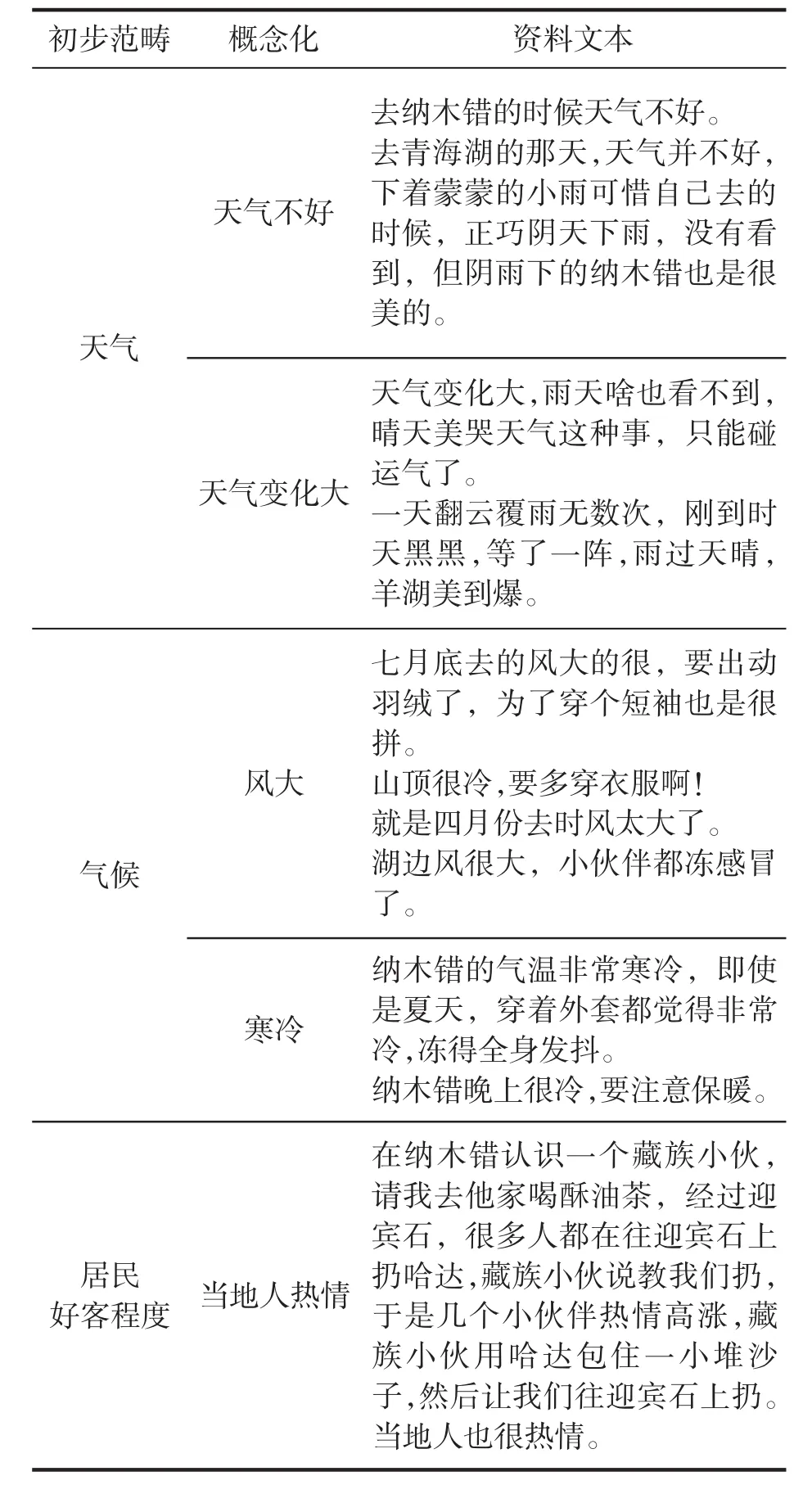

开放性编码是用概念来标示资料和资料的诠释过程。通过拆解和理解文本来确认和发展概念,并对其进行比较分析最终提取范畴。步骤如下:1)概念化,提取原始文稿中含感情色彩的内容,打散成独立的句子,并对这些句子提取编码要素,进而进行通俗化语言向精练化语言的转变,形成初步概念;2)概念分类,对概念进行优化、分析和筛选,把同一类属的概念聚集起来,分析词语间的联系,形成属于同一范畴的概念丛;3)范畴化,对概念丛进一步抽象并命名[10]。

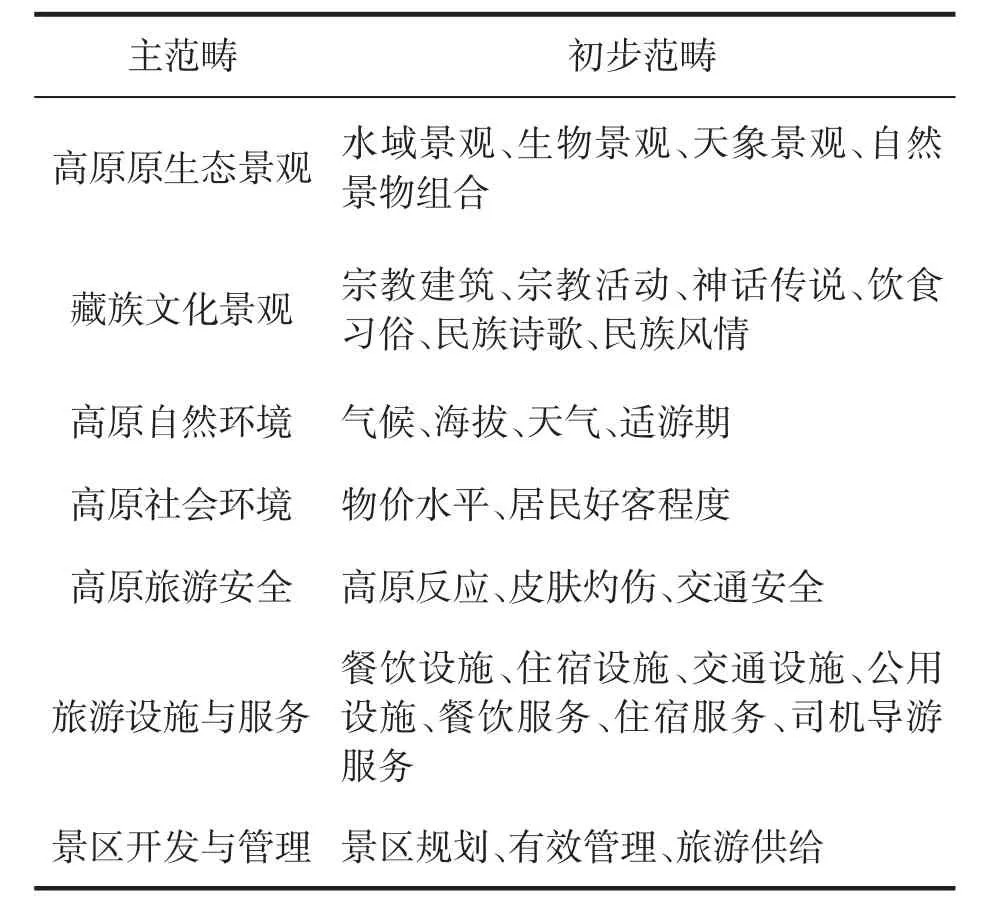

本研究对网上点评资料进行了开放性编码,共提取61个概念和29个范畴,这29个初步范畴分别是:气候、海拔、天气、适游期、物价水平、居民好客程度、水域景观、生物景观、天象景观、自然景物组合、宗教建筑、宗教活动、神话传说、饮食习俗、民族诗歌、民族风情、餐饮设施、住宿设施、交通设施、公用设施、餐饮服务、住宿服务、司机导游服务、景区规划、有效管理、旅游供给、高原反应、皮肤灼伤、交通安全。开放性编码的示例见表1。

表1 开放性编码示例

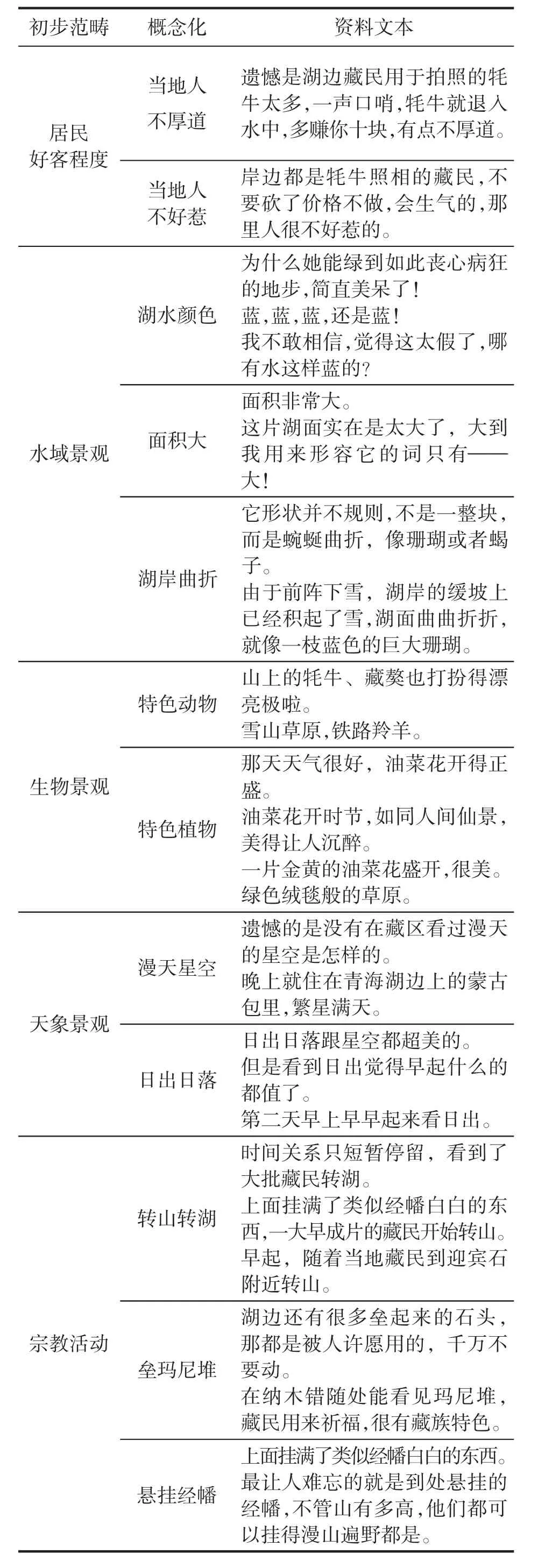

(二)主轴编码

主轴编码的目的是精练和区分范畴。从已得到的范畴中选择出最能体现文本主题的范畴,再回到原始资料中将这些主范畴与相关资料文本联系起来,检验其提取的真实性和可靠性[10]。通过此过程共提取出以下7个主范畴,包括高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全、旅游设施与服务、景区开发与管理。主轴编码过程见表2。

表2 主范畴与对应的初步范畴

1.高原原生态景观

原生态景观涵盖了自然和人文两个部分,本研究发现游客对青藏高原原生态景观感知主要集中在自然部分,主要表现为水域景观、生物景观、日月星辰景观、天象景观、自然景物组合等方面。在320条相关评论文本中,有138条对高原原生态景观进行了描述,如:“我不知道,我只知道她是我见过最美丽的水,最美丽的湖。那种蓝色是无法形容的,这是神用了怎样的颜料才画出这样的杰作?是神用了怎样的染剂才染出这样的绸缎?是神用了怎样的蓝宝石才在这群山之中镶嵌出这样的镜面?”“绿色绒毯般的草原,整齐如画的麦浪,还有披着鲜黄外衣的花海。”“纳木错的风景是一流的,夹在念青唐古拉山之间,湖水、雪山白云蓝天,那种层次感无法形容。”

2.藏族文化景观

游客对藏族文化的感知主要表现在宗教建筑、宗教活动、神话传说、饮食习俗、民族诗歌、民族风情等几个方面。在320条评论文本中,有41条对藏族文化景观进行了描述,如一游客写道:“纳木错随处能看见玛尼堆,藏民用来祈福,很有藏族特色。都是用石头一层层叠上去的,有的上面还扯着经幡。感觉能把石头摆的这么规整,而且不倒,也真的是个技术活。玛尼堆旁边写着藏文,还有好多画着五颜六色的图案,看不明白意思,只是感觉很神圣。”“当地的青海朋友还点了熬茶,熬茶是青海本地的特色茶,当地人都喜欢,还有用手捏成的以青稞为原料制成的主食,还会再来的。”

3.高原自然环境

“世界屋脊”之称的青藏高原具有独特的自然环境特征,游客对高原自然环境的感知主要表现在气候、海拔、天气、适游期等方面。在320条评论文本中,有67条对高原自然环境进行了描述,如游客写道:“纳木错的气温非常寒冷,即使是夏天,穿着外套都觉得非常冷,冻得全身发抖。”“一天翻云覆雨无数次,刚到时天黑,等了一阵,雨过天晴,羊湖美到爆。”“去过两次青海湖,一次是八月,一次是四月,感觉还是八月的青海湖更美。”

4.高原社会环境

通过归纳发现,社会环境感知主要包括物价水平和居民好客程度,在320条评论文本中,有46条进行了描述,如:“这地方菜价很贵,宫保鸡丁58元,面条30元,物资短缺,没办法。”“在纳木错认识一个藏族小伙,请我去他家喝酥油茶,经过迎宾石,很多人都在往迎宾石上扔哈达,藏族小伙教我们扔,于是几个小伙伴热情高涨,藏族小伙用哈达包住一小堆沙子,然后让我们往迎宾石上扔。”

5.高原旅游安全

旅游安全是游客出行时考虑的重要因素,通过对评论文本的分析,旅游安全主要表现在高原反应、皮肤灼伤和交通安全,可见,旅游安全感知方面带有很明显的高原特点,在旅游时采取必要的预防措施显得格外重要。在320条评论文本中,有20条对旅游安全进行了描述,有游客写道:“到拉萨第二天就直奔的纳木措,没有被他的高海拔吓倒,更是在翻过垭口的地方一阵嗨,直接导致了第二天高反头疼。”“要做好防晒工作,一天下来胳膊直接脱皮。”“上山的盘山路那叫震撼,自驾的朋友当心哪,我不敢开,尤其是下坡太长啦。”

6.旅游设施与服务

游客的评论文本中涉及三个湖泊的旅游设施与服务的内容比较多,感知主要集中在餐饮设施、住宿设施、交通设施、公用设施、餐饮服务、住宿服务、司机导游服务等方面。在320条评论文本中,有189条对旅游设施与服务进行了描述,对旅游设施的评价大部分是负面的,而对旅游服务的评价是以正面为主,有游客写道:“非常非常差,简直会让人抓狂。特意选了间最贵的,结果被子臭死了,一年没有洗的感觉,还特别小,盖了上面盖不了下面。窗口的风一直灌进来,直接吹在头上。没有厕所,没有水,没有一切。想想在海拔4800米的地方,这样煎熬到早晨,还要抢着用刺骨的水刷牙、洗脸,还有什么心情看景色。”“关键是老板两口子人特别好,很实在很热情,味道是地道的川菜味道,分量很足。”可见,完善旅游目的地的旅游设施是亟待解决的问题之一。

7.景区开发与管理

游客对景区开发与管理的感知主要表现在景区规划、有效管理、旅游供给。在320条评论文本中,有23条进行了描述,相关评价以负面评价为主,有游客写道:“念青唐古拉山,白雪皑皑,雄伟壮丽。纳木措水蓝的如宝石,绿的象翡翠。就是停车场及周边环境实在愧对这美丽的景色。”“自驾从纳木错背后路过,可以不买门票就近距离接触这片湖水。”“停车场尘土飞扬到处积水,垃圾遍地。”因此,在以后的开发和管理过程中要切实做到科学性和可行性。

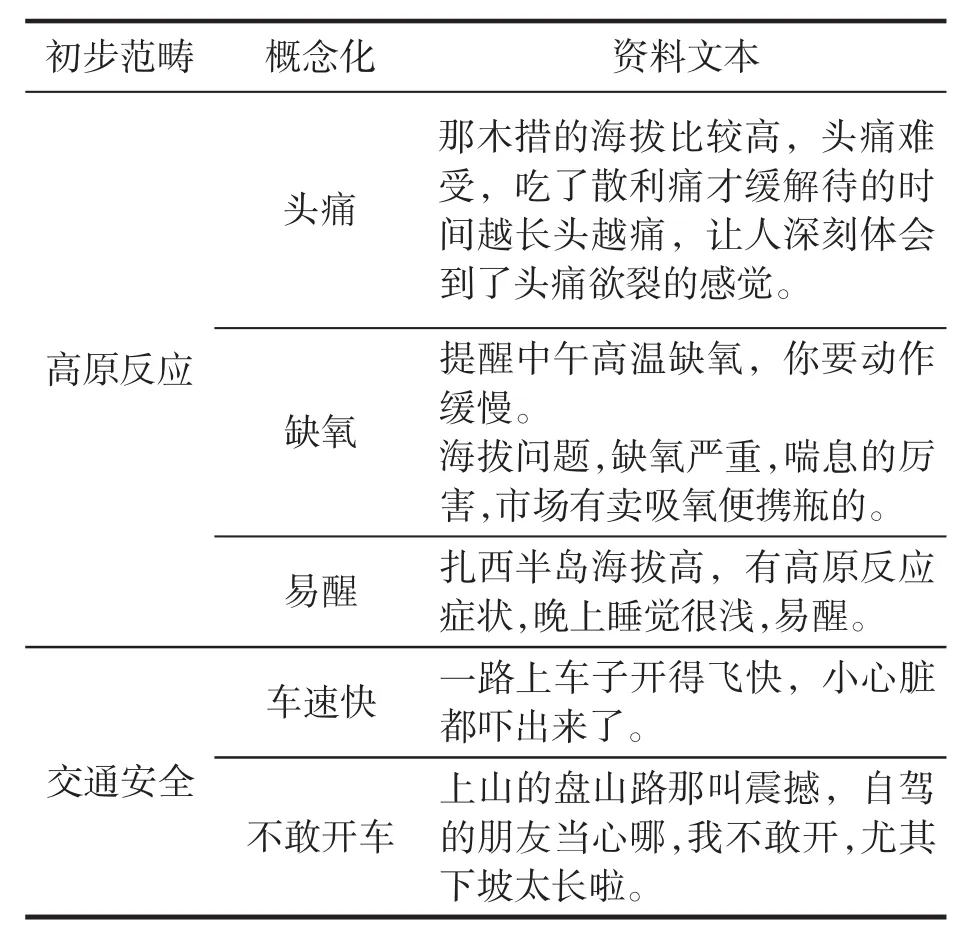

(三)核心编码

核心编码就是从主范畴中甄别核心范畴。通过构建“故事线”把主范畴串联成有意义的“系列故事”,并由此发现核心范畴。再反过来围绕核心范畴把其他主范畴系统地、有机地联系起来,构成一个新的理论框架,同时回到原始资料中验证其间的关系[10]。通过此过程,得出的核心范畴是“青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知”,在对所有开放式编码、主轴式编码分析的基础之上,最终得到游客对青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知因子为:高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全、旅游设施与服务、景区开发与管理。

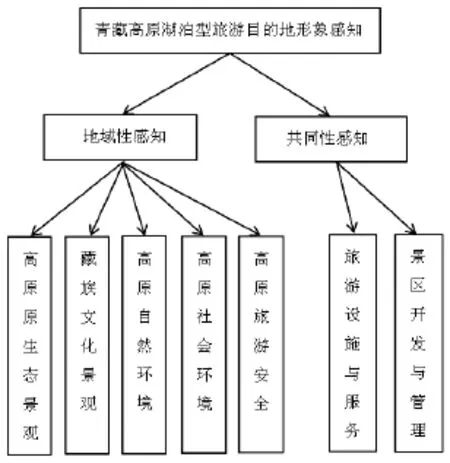

(四)形象感知模型

图1 青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知结构模型

综上所述,基于游客视角的青藏高原湖泊型旅游目的地形象感知包括高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全、旅游设施与服务、景区开发与管理等方面。高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全具有极强的青藏高原地域特色,可认为是地域性感知;旅游设施与服务、景区开发与管理是各旅游目的地普遍存在的方面,可认为是共同性感知。由此建立基于扎根理论的形象感知结构模型见图1所示。

四、研究结论与讨论

本文以青藏高原湖泊型旅游目的地青海湖、纳木措、羊卓雍措为研究对象,利用携程网、蚂蜂窝网、游多多网、大众点评网等国内旅游网站收集游客点评资料,共收集对这三个湖泊旅游形象的320条网上点评。采用质性研究方法之扎根理论步步深入分析游客对该类型旅游目的地形象的感知,主要研究结论如下:第一,游客对青藏高原湖泊型旅游目的地形象的感知包括高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全、旅游设施与服务、景区开发与管理等7个方面。第二,高原原生态景观、藏族文化景观、高原自然环境、高原社会环境、高原旅游安全为地域性感知,具有极强的青藏高原地域特色,而旅游设施与服务、景区开发与管理是共同性感知。

青藏高原湖泊型旅游目的地处于欠发达地区,普遍存在基础设施建设滞后、旅游服务条件差、景区开发管理不当等问题,在今后发展中要充分利用各方面的才力、物力,以体现青藏高原地域特色为核心,合理开发本区域的湖泊型旅游目的地,不断提高本区域旅游业的发展水平,打造良好的旅游目的地形象,提高游客重游率。

本研究是从携程网、蚂蜂窝网、游多多网、大众点评网等国内旅游网站获取一定时间段的文本资料,然后通过扎根理论进行分析得出结论。由于主客观方面的原因,本研究仍然存在一些局限和待改进之处。一是本研究采用质性的扎根理论研究方法,对文本资料中关键词、语句的分析主要采用人工识别的手段进行,今后可以对文本内容进行更为客观的分析,得出更为科学的结论;二是今后可以对近几年的网上点评进行纵向对比分析,得出形象感知的动态变化,并对造成变化的各种因素进行深入剖析,通过更全面、更系统的研究,得出更具普适性的结论。

[1]甘露,卢天玲,王晓辉.国内入藏游客对西藏旅游形象感知的实证研究[J].旅游科学,2013,27(2):74.

[2]HUNT J D.Image:A factor in tourism[D].Fort Collins:Colorado State University,1971.

[3]AMAQUANDOH E,BROWN D O.A content analysis of sentiments expresses by visitors to cultural heritage sites at the Elmina and Cape Coast Former Slave Ccastles in Ghana[J].The Consortium Journal,2006,12(2):3-10.

[4]SOOJIN CHOIA,XINRAN Y.LEHTOA,ALASTAIR M.Morrisonb.Destination image representation on the web:Content analysis of macau travel related websites[J].Tourism Management,2007,28(1):118-129.

[5]肖亮,赵黎明.互联网传播的台湾旅游目的地形象:基于两岸相关网站的内容分析[J].旅游学刊,2009,24(3):75-81.

[6]张璐.基于虚拟社区的网络互动对旅游目的地形象感知的影响研究[D].杭州:浙江大学,2010:4.

[7]冯捷蕴.北京旅游目的地形象的感知:中西方旅游者博客的多维话语分析[J].旅游学刊,2011,26(9):19-28.

[8]张高军,李军轶,张柳.华山风景区旅游形象感知研究:基于游客网络日志的文本分析[J].旅游科学,2011,25(4):18-25.

[9]刘智兴,马耀峰,高楠,等.山岳型旅游目的地形象感知研究:以五台山风景名胜区为例[J].山地学报,2013,31(3):370-376.

[10]张天问,吴明远.基于扎根理论的旅游幸福感构成:以互联网旅游博客文本为例[J].旅游学刊,2014,29(10):51-60.

[11]王汝辉,吴涛,樊巧.基于扎根理论的三圣花乡旅游景区原住民生存感知研究[J].旅游学刊,2014,29(7):32.

[12]韩正彪,周鹏.扎根理论质性研究方法在情报学研究中的应用[J].情报理论与实践,2011,34(5):20.

Research on Tourism Destination Image Perception of Lake-type on Qinghai-Tibet Plateau Based on Tourists’Perspective

HUANG Zhɑoqiɑnɡ,HUNAG Yunmɑ,MA Yifɑn

(School of Life and Geographical Science,Qinghai Normal University,Xining Qinghai 810008,China)

In this paper,three lakes of Qinghai Lake,Namtso Lake and Yangzhuoyongtso Lake are selected as the study objects.Comments on the three lakes are collected from some domestic tourism websites.The authors analyzes the comments of the three lakes with grounded theory of qualitative analysis,in order to identify the perception factors of tourists,and then construct the tourism destination image perception model for the type of Qinghai-Tibet Plateau lakes.The research demonstrates that tourists'image perception of this type includes original ecological landscape of the plateau,Tibetan cultural landscape,natural environment of the plateau,social environment of the plateau,tourism safety of the plateau,tourism facilities and services,scenic area development and management.And it can be divided into regional perception and common perception.The results can provide a reference for the sustainable development of lake type tourism destination in this region.

Grounded Theory;Qinghai-Tibet Plateau;Tourism Destination of Lake-type;Image Perception

F592

A

1009-8666(2017)05-0070-07

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.05.010

[责任编辑、校对:方忠]

2017-03-27

黄召强(1990—),男,山东潍坊人。青海师范大学硕士研究生,研究方向:区域发展与旅游规划。

※通信作者:黄芸玛(1964—),女,藏族,青海乐都人。青海师范大学教授,硕士生导师,研究方向:区域发展与旅游规划。