概念整合认知力下习语翻译探析

2017-06-11王金海

王金海

摘 要:概念整合理论是由Fauconnier等人在心智空间基础提出的意义构建理论,是认知研究领域的重要理论之一。习语作为一种文化特色鲜明的特殊语言,其翻译过程需要激发认知主体多种认知框架下的概念融合。本文拟将概念整合理论运用到习语翻译中来,阐述该理论对习语翻译的强大解释力和认知指导意义。

关键词:概念整合 认知网络 习语翻译

引言

基于对外部世界体验,并在此基础上获得一定的认知力是人类语言形成的根本条件,这是认知语言学界的公认观点. 源语言本身外的哪些静动态因素会影响到人类的语言认知活动,近些年来越来越引起认知语言学界的关注.习语作为一种语言文化载体, 带有浓烈的民族色彩和鲜明的文化特质.因而,习语翻译既是一种普通的语言认知行为,同时又是一种文化性更突出的特殊认知行为, 自然与我们的综合认知力紧密相联.长期以来,对于习语的翻译研究多以习语自身的静态分析为主,从认知角度对习语翻译活动的动态性构建分析尚未引起研究者的足够关注.上世纪九十年代,认知语言学家Fauconnier 和Turner 在心理空间基础上提出了概念整合理论,其强大的认知解释力和动态认知模式,一经问世便引起业界高度关注,成为认知研究领域的重要组成部分,同时也给了翻译研究诸多启示。本文拟从认知角度,基于概念整合理论,对习语翻译的语义认知机制构建进行浅略探讨。[1]

一、概念整合理论

长期以来,认知语言学家对传统语义学的“组合观”持批判态度,认為语义的构建不仅仅是通过其各组成部分的意义组合实现的,而是要通过互动,激活相关的认知域并加以整合实现的。在语义构建这一问题上,传统认知科学家主张用“框架”系统来进行认知分析,然而该系统本质上是静态的,而认知活动,尤其是语言的认知势必涉及到多种动态因素,是一个动态性的衍生过程。1985年,著名认知学家Fauconnier首次提出了心智空间(Mental Space)这一概念。在此基础上,1997年Fauconnier在其专著《思维和语言的映现》中进一步提出了概念整合理论(Conceptual Blending Theory),为人类的概念构建活动提供了一种创新性的有力解释。Fauconnier和Turner 在2002年《思维的方式》一书中又对该理论的构建模型及概念整合过程进行了系统阐述。[2]

1. 概念整合网络

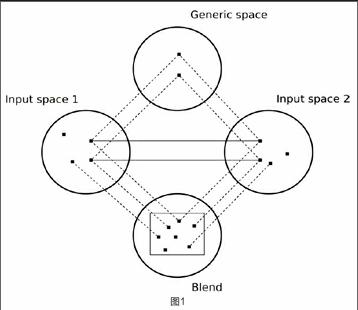

概念整合理论认为,人们的认知操作发生在一个由心理空间组成的概念网络之中,概念整合的运作涉及到至少四个心智空间,即至少两个输入空间(input space)、由输入空间要素共性组成的类属空间(generic space)、选择性映射所形成的整合空间(blended space),其中在整合空间当中会出现无法从输入空间中直接复制的新认知,即层创结构(emergent structure.概念的整合过程可简单阐述如下:人类将已知相关信息或概念置于输入空间,不同输入空间经过互动匹配,产生由他们共性组成的类属空间。输入空间的结构经过选择性投射形成整合空间,通过在互动过程中不停修整心智空间网络,动态性地构建意义产生新的层创结构。(Fauconnier 1997:151) Fauconnier 将概念整合空间的互动关系用图1阐释:

2. 概念整合网络运作原则

Fauconnier认为,在概念整合过程中,要实现最合理有效的复合空间,必须遵循一系列的优化原则(optimality principles):

(1)整合原则(principle of integration):复合空间中层创结构的构建必须要有相对完整结构的整合,从而作为一个独立运作可创造性结构的场景基础。

(2)拓扑学原则(principle of topology):在整合网络构建当中,复合空间内容要与原输入空间内容保持相对稳定匹配关系。即复合空间中内部成分间的关系要与输入空间中对应成分间的关系有一致性。

(3)解包原则(principle of unpacking):与整合原则相反,在构建完形结构实现网络构建的同时,还要对复合空间进行开包解析,重建不同空间之间的映射连接,以保证符合空间的相对开放性。

(4)网络关联原则(principle of relevance):保持原输入空间和复合空间之间的网络关联,以保证整合空间中不同要素的相对关系,在现实语境整合当中这也是整合完成的基本动力。[3]

(5)人文尺度原则(principle of human scale):是概念整合的首要原则,即概念整合要以人类的认知体验背景为前提,根植于认知主体的认知思维当中。

以上几条优化原则是概念整合构建机制运行的重要基础,有力地保证了概念结构在不同心智空间之间的交互流动性,是我们进行概念整合活动,构建整合网络的重要依据。

3. 概念整合网络类型

一般来讲,概念整合网络根据其网络要素的概念范畴以及在整合过程中的不同分工,可以分为以下几种类型:

单一网络:单一框架网络是概念整合网络当中最简单的一种类型,包括两个待整合信息的输入空间和一个复合空间。期中一个输入空间蕴含一个有待填补的抽象框架;另一个输入空间中则只含有框架角色要素,而没有框架。即两个输入空间一个提供复合空间形成所需的框架结构,一个提供构建该框架的角色成分。抽象框架信息与角色要素实现空间映射,复合空间最终达成对接,并产生层创结构。如Kelly is the teacher of Justin 一句中,teacher就是其中一个输入空间的抽象框架,Kelly 和Justin 则充当另一输入空间中的角色要素。经过概念整合就产生了the teacher of Justin 这一层创结构。

镜像网络:镜像网络是指在概念整合的网络空间中,输入空间和复合空间使用同一个框架结构,来自两个输入空间的成分在复合空间中可以协调共存,并通过映射形成层创结构。如在Powell in 2005 had a head start over Bolt in Rio in 2016 一句中,Powell 和Bolt 来自不同的输入空间,但却享有相同的框架—running race. 两者经过投射被置于同一个复合空间当中,且该复合空间的概念结构依然处于同一个框架当中。[4]

单域型网络:单域型网络是指两个输入空间涉及到两个完全不同的框架,在概念整合过程中,来自一个输入空间的的结构投射到复合空间提供组织框架,而来自另一个输入空间的的结构充当复合空间的角色要素。例如, 在Huawei would knock out Apple in mobile phone area one day 一句中,两个手机品牌华为和苹果是输入空间的要素,而输入空间有两个组织框架,即商业竞争和拳击比赛。但在概念整合后的复合空间中只保留了拳击比赛这个组织框架,是一种隐喻映现网络结构。

双域型网络:双域型网络是概念整合中最复杂的一种网络整合方式,代表了人类认知的更高发展。类似于单域型网络,两个输入空间涉及到两个不同的框架,但两个输入空间投射到复合空间时,不再只保留其中一个输入空间的组织结构,而是两个输入空间的组织结构都部分映射到合成空间,两个组织框架都投入运作,共同构成层创结构。如在This dentist is a flesher 一句中,我们可以发现再概念构建过程中有两个输入空间:一个是屠宰,一是牙科手术。很显然这两者属于不同的组织框架,在复合空间的概念整合当中,要想获得最有效的理解,两种框架都需要参与其中。一方面在理解时,我们需要考虑到牙科手术框架下的概念,如牙科医生、患者、镊子等,同时我们还要联想到屠宰概念框架下屠夫、生肉、刀具等要素。这样通过两种概念的整合,我们才可以恰当的领会原文准确含义。[5]

二、概念整合理论在习语翻译中的运用

从概念整合角度来讲,翻译过程可以简单分为两个步骤:理解输入阶段和表达输出階段。为了凸显概念整合理论在习语翻译当中的独特作用,笔者拟将探讨重点放在翻译的表达输出环节,将理解输入阶段的所获的整合空间信息默认为已知输入空间1,同时将目的语的认知语境作为输入空间2。事实上,这样的安排,也恰好符合概念交织的递归性(recursiveness)。这样以来,在概念整合层次,译者的翻译工作需要做的就是将两个输入空间进行融合匹配,得到新的整合空间,即恰当的译文表达。认知语言学认为,语言的获得是在现实体验基础上,通过认知实现的。鉴于人类生活的世界有许多相似之处,概念整合过程中需要的类属空间便有了现实基础,然而尽管我们生活在同一个世界,不同主体的现实体验又不尽相同。习语作为一种文化特色鲜明的特殊语言,其翻译需要认知主体克服跨文化障碍,进行多种认知框架下的概念融合。

下面,笔者将以习语翻译为例,从认知角度出发探讨概念整合理论在不同习语翻译当中的运用。按照英汉语言对等程度的高低,我们可以将习语翻译大致分为以下几种:完全对等、差异对等及对等缺失。习语翻译中的完全对等是指某概念在目标语言和源语言两个框架当中,认知结构是相契合一致的。从概念整合角度讲,即两种语言在切换时形成镜像网络。例如,“paper tiger”与“纸老虎”“castle in the are”与“空中楼阁”“draw water in a bamboo basket”与“竹篮打水一场空”等。翻译这类习语时,我们可采用了镜像网络整合法,即将两种语言中的输入空间框架直接映射到整合空间。比如,我们在翻译“paper tiger”时,很自然不会切换认知框架,因为这一认知概念在两种语言中都是显性的,因此也是对等的。习语翻译中的差异对等是指目标语和源语言共有相似的概念框架,但是所选取的角色意象存在差异。例如“spend money like water”与“挥金如土”“put the cart before the horse”与“本末倒置” “laugh off ones head”与“笑掉大牙”等。不难看出,表达这些概念的框架要素虽然不同,但他们却共有类似的概念框架,因此依然不难在翻译时将两者融合在一起。针对这种情况,我们可以采用双域整合进行概念理解。如“spend money like water”与“挥金如土”例子中,我们在理解英文时,不仅要看到该认知框架中的表象要素,更重要的还是看到深层次的认知框架,即“花费金钱就像对待价值很低的物品一样,丝毫不吝惜”。结合我们目标语中已知的且能表达该含义的框架,并将源语言中的认知框架有选择的投射到整合空间,通过这种双域整合方法,我们就可以得到恰当译文。除此之外,有时源语言中的习语表达在目标语中找不到完全对应的说法。如英语当中的“all at sea”与“不知所措”“Penelopes web”与“永远完不成的工作” “a Pandoras box”与“灾祸的根源” “finger on the wall”与“不祥之兆” ;中文中的“邯郸学步”“宰相肚里能撑船”等。这些习语表达在翻译时,因其文化特色过于独特鲜明,意象要素本身不能直接投射到另一语言的概念框架当中,这样就产生了习语对等缺失现象。面对这种情况,我们可以采用单域整合法来解决。如“Penelopes web”中的Penelope是希腊神话中的尤利西斯的妻子,她为了坚守贞洁,苦等丈夫归来,通过不停地反复拆织布料来拒绝追求者。后来这一表达便有了“一直做不完的工作”的含义。但在中华文化当中这一背景并不为常人熟知,因此我们更倾向于采用单域整合法,直接将该意象背后深层的概念框架“一直做不完的工作”译出即可。综上所述,我们可以发现习语翻译中的概念整合对译者对于目的语和源语言的文化认知框架的了解提出了很高要求,只有掌握充足的跨文化认知储备,才能准确构建概念整合网络,实现语言间的概念融合,最终获得恰当译文。

结语

本文以概念整合理论为依据,以英汉习语翻译为切入点,浅析概念整合理论中的几种网络整合模式在英汉翻译,尤其是英汉习语翻译当中的运用。概念整合理论是近些年来认知科学领域重要的研究成果之一,为研究不同层次的意义构建,尤其是跨文化领域的语义研究开启了新视阈。习语的翻译需要激活目的语和源语言中的相关认知框架,再结合概念整合来获取最终诠释。因而概念整合理论同习语翻译的结合对翻译背后的认知动因有极强的解释力,势必将为跨越跨文化交际中的存在的认知障碍提供有力帮助。翻译是一项涉及广泛工程浩大的认知活动,本文管中窥豹仅从概念整合和习语的结合点展开初步探讨,研究内容尚不够充分,有待日后进一步完善深入。

参考文献

[1]王寅.2007.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社。

[2]王斌.2002.隐喻系统的整合翻译[J].中国翻译(2):24-28

[3]李忻洳.2014.从概念整合视角探析翻译过程[J].外语研究(5):83-87

[4]苏晓军,张爱玲.2001.概念整合理论的认知力[J].外国语(3):31-36

[5]汪雅君.2010.翻译中的概念融合[J].郑州航空工业管理学院学报(3):110-112