以“互联网+”突破首都公共文化服务效率障碍

2017-06-07刘敏

刘敏

摘要:从北京市城六区居民“互联网+”公共文化服务需求与获取状况入手,分析认知度、满意度、参与度、障碍度、改进度“五个维度”的内容,塑造认知和信息渠道—获取服务内容—获取模式选择—低效因素判断—提出改进建议—更新认知和信息渠道的闭环“故事链”,提取闭环中影响“互联网+”公共文化服务效率的信息,归纳效率传导机理并提出政策建议,以期突破“互联网+”公共文化服务的效率障碍。

关键词:服务效率公共文化“互联网+”首都

一、“互联网+”公共文化服务需求与获取状况

(一)优劣势并存的受访居民主客观判断

从客观情况出发,受访居民主要反映了获取公共文化服务信息的渠道、就近“互联网+”公共文化服务设施情况、经常参与的“互联网+”公共文化服务活动、体验过的“互联网+”公共文化服务供给模式、当前阻碍“互联网+”公共文化服务发展的因素、对当地“互联网+”公共文化服务的改进建议等。从获取公共文化服务信息的渠道看,排在前五位的分别是:①微信、微博、APP;②网站、论坛;③电视;④电话或手机短信;⑤报纸、广告宣传品等。从就近可获得的“互联网+”公共文化服务设施情况看,排在前五位的分别是:①公共文化服务平台和终端;②网站、论坛;③室内固定服务终端;④多媒体活动室;⑤电子阅览室。从经常参与的“互联网+”公共文化服务活动看,排在前五位的分别是:①网络读书看报及博览;②互联网预订;③网络公共文化服务活动评选;④网络公共文化服务宣传推广;⑤网络平台建设和提议。从体验过的“互联网+”公共文化服务供给模式看,排在前四位的分别是:①“淘宝”及相关模式;②“消费券”模式;③“文化云”模式;④“公共文化服务场所网站及终端”模式。从当前阻碍“互联网+”公共文化服务发展的因素看,排在前五位的分别是:①居民认知;②资金投入和成本费用因素;③政策因素;④人才因素;⑤法律因素。从对当地“互联网+”公共文化服务的改进建议看,排在前五位的分别是:①公共文化服务互联网平台建设和宣传;②“互联网+”公共文化服务的点对点服务;③“互联网+”公共文化服务的场馆与设施;④“互联网+”公共文化服务平台的合理使用;⑤人才与志愿者培养。

其中,1、2、3、4、5代表调查结果的五个等级,1代表十分了解、非常满意、十分困难和经常参与,以此类推。

主观方面,受访居民中对“互联网+”公共文化服务不够了解的比例占到35%,认为获取“互联网+”公共文化服务相对困难的比重达到33.13%,可见认知和获得服务因素在未来一段时间内可能成为制约“互联网+”公共文化服务发展的瓶颈因素。只有不足20%受访居民对“互联网+”公共文化服务的满意度较低,本人及身边的亲朋好友极少使用互联网参与公共文化服务活动。总体而言,“互联网+”作为一共公共文化服务的新兴供给手段,已经初步表现出嵌入到首都居民的日常社会生活当中的趋势。

(二)区域分异的受访居民需求和行为

1.认知情况差异呈现“中心—外围”特征

城六区受访居民对“互联网+”公共文化服务存在认知情況的差异,调查数据显示,东城、西城、海淀、朝阳四区受访居民对“互联网+”公共文化服务不够了解的比例均为28%以下,其中,朝阳最低,仅为16.88%,这与近年来朝阳区大力建设“文化朝阳云”并宣传推广是分不开的;丰台、石景山两区受访居民对“互联网+”公共文化服务不够了解的比例较高,突破40%,这与两区“互联网+”公共文化服务起步较晚和设施服务不健全有关,受访居民反映出的获取“互联网+”公共文化服务相对困难的比重分别达到38.75%和39.92%也充分印证了这一结论。从区域空间分析,这一结果表现出主观判断的非典型圈层结构,东城、西城、海淀、朝阳四区为中心区域,丰台、石景山两区为外围区域。

2.关键问题调查结果呈现共性和层次特征

从关键问题呈现出的共性特征看,一是微信、微博、APP和网站、网络论坛形式已经成为居民获取公共文化服务信息的主要渠道,二是网络读书看报是居民获取最多的“互联网+”公共文化服务内容,三是“淘宝”模式、“文化云”模式、“消费券”模式和文化场所网站模式居民接纳程度均较高,四是居民认知是公认的阻碍“互联网+”公共文化服务发展的最大因素,五是对本区“互联网+”公共文化服务的改进建议较为集中。从城六区呈现出的层次特征看,一是石景山区通过网站、论坛等网络媒体形式对公共文化服务的推广相对不足,二是西城区和丰台区网络博览和网络预订服务内容使用比例不高,三是朝阳等区虽然已经建议了“文化云”平台,但使用效率不高,四是资金投入要素和成本费用要素对人均财力相对低的东城、丰台、石景山三区的限制较为突出,五是东城、西城、朝阳、石景山四区多注重“互联网+”公共文化服务平台的搭建,海淀和丰台两区则更加关注“互联网+”公共文化服务场馆及设施。

二、质性剖析:塑造“故事链”发掘居民“互联网+”公共文化服务的效率障碍点

对获取的文献资料、问卷调查的结果资料和深度访谈的一手资料进行录入,运用贴标签功能,将关键词、关键句一一分类标识出,完成一级数据编码(自由节点)。一级数据编码即为居民“互联网+”公共文化服务的效率障碍信息汇总。对于出现少于两次的本土概念进行自由节点删除,同质现象标签进行整合,得到二级编码(树节点)。以深度访谈结果为例,得到表2。

三、范畴凝练,合理刻画“五维要素”

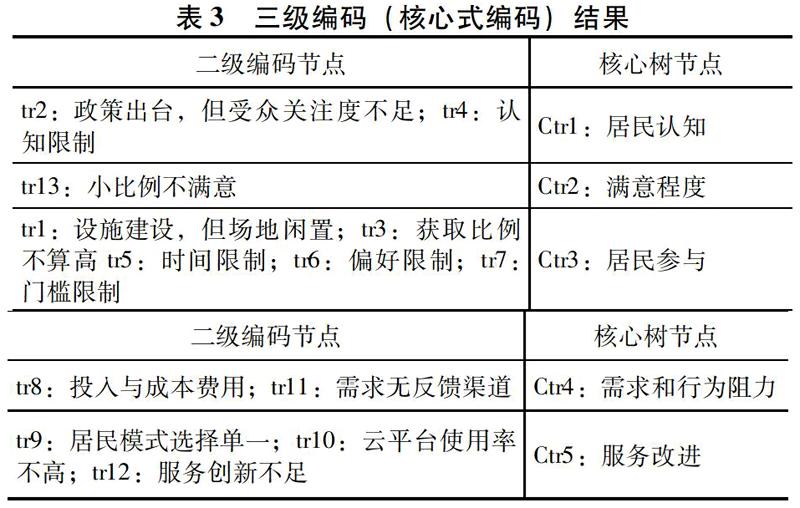

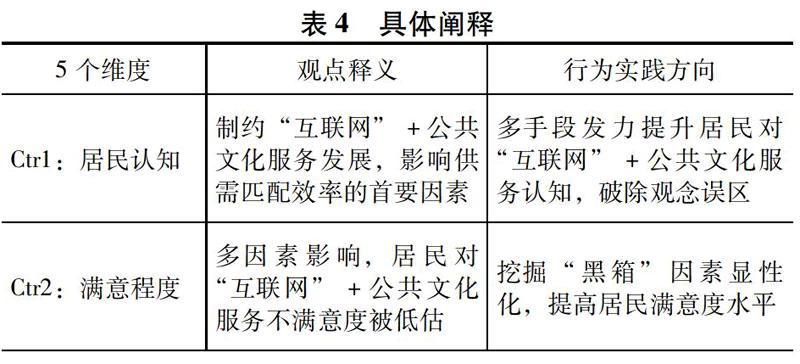

通过塑造认知和信息渠道—获取服务内容—获取模式选择—低效因素判断—提出改进建议—更新认知和信息渠道的闭环“故事链”(见图1),提取闭环中影响“互联网+”公共文化服务效率的信息,提炼障碍点和产生原因。将二级编码得到的树节点再次归类命名,得到三级编码(核心式编码,见表3),即:居民认知、满意程度、居民参与、需求和行为阻力、服务改进(见表4)。

四、问题归结,深度演绎“效率传导机理”

应用矩阵编码技术对5个三级编码核心树节点之间的上级编码进行重复性统计,得出矩阵编码结果(见表5)。数值越大,则相关程度越高,作用机制就越复杂,在“互联网+”公共文化服务效率传导中承担的角色作用也就越复杂。

五、构筑提升“互联网+”公共文化服务发展效率的闭环模式

(一)破除观念误区,提升“互联网+”公共文化服务认知能力

现阶段,国家界定的基本文化服务范围主要包括看电视、听广播、读书看报、进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等方面。广义的公共文化服务还包括文化政策服务(包括文化相关法律、法规、政策等)和文化市场监管服务。要树立“大公共文化服务”的理念,通过文化部门、社区街道、社会组织等多方式的宣传引导,扩大对“互联网+”公共文化服务范畴和服务内容的了解程度,避免居民对其认识持续停留在传统的看电视、听广播、读书看报领域,避免公共文化服务与付费文化消费品混淆。

(二)打开需供“黑箱”,提高“互联网+”公共文化服务满意度

充分发挥需求在“互联网+”公共文化服务发展中的基础性作用,促进需求侧与供给侧相匹配。借助公共文化服务互联网平台,建立“互联网+”公共文化服务需求定期调查和随时反馈机制,畅通居民需求的反馈通道。实施数据驱动,借鉴美国哈佛大学图书馆的做法,对主要公共文化服务设施和场所利用门禁人脸识别系统,计算每天进出的人数,统计流量,及时调整服务时间;通过大数据研究分析用户偏好,调整服务内容和方式,满足读者需求;通过分析行为、参与实践和动作来判断居民感兴趣的领域。

(三)扶正参与行为,引导“互联网+”公共文化服务发展方向

以互联网为载体的数字信息产品通过移动网络技术使在场服务转变为在线服务,服务的可获得性进一步增强。要打破时间、偏好和门槛限制,引导居民参与与政策导向关联密切和区域主推的特殊“互联网+”公共文化服务活动,结合线下活动,提高公共文化服务设施和场所的使用效率。未来,大量公共文化服务通过互联网交易平台、在线技术等打开区域外部空间,实现区域间的公共文化服务资源无障碍自由配置,合理引导居民参与行为实现区域空间上的流动,促进资源共享。

(四)突出因勢利导,破解“互联网+”公共文化服务制约瓶颈

在注重提升居民认知水平的基础上,破除资金投入和成本费用因素、政策因素、人才因素、法律因素等制约瓶颈。积极推动政府向社会力量购买公共服务的方式,引导社会资本参与“互联网+”公共文化服务运营,减少“互联网+”公共文化服务的公共成本占用。通过设立文化惠民电子卡的方式,对“菜单式”公共文化服务进行补贴。注重既懂互联网技术又懂公共文化服务的专业人才引进与培养。逐步健全政策和法律体系,合理引导“互联网+”公共文化服务发展。

(五)畅通反馈机制,促进“互联网+”公共文化服务持续增效

建立公共文化服务互联网监测平台和群众性投票、评论、建议平台,提升公共文化服务的规范性和制度性。定时处理和归结分类反馈信息,借鉴数字化城市管理的经验,构造网络平台、设施场馆、文化委等责任主体的信息联通机制,对反馈信息按照分类能够及时反馈给各责任主体,由责任主体进行限时处理。根据反馈信息处理情况,定期发布改进方案,并作用于认知主体,增加其参与“互联网+”公共文化服务活动的信心,且通过反馈——改进后进入“互联网+”公共文化服务的新生命周期。

参考文献:

[1]何义珠,李露芳.“互联网+”对跨系统公共文化服务“信息圈”建设的启示[J].现代情报,2016(2).

[2]夏国锋,吴理财.公共文化服务体系研究述评[J].理论与改革,2011(1).

[3]李少惠.公共文化服务体系建设的主体构成及其功能分析[J].社会纵横,2007(2).

[4]刘炜,张奇,张喆昱.大数据创新公共文化服务研究[J].图书馆建设,2016(3).

[5]罗云川,阮平南.公共文化服务网络治理:主体、关系与模式[J].图书馆建设,2016(1).

[6]纪锋亚.基于“互联网+”思维的公共文化服务研究[J].信息技术,2016(3).