论《词语与图像》期刊的“中国问题”

2017-06-05张威

张 威

(南京大学 文学院 ,江苏 南京 210093)

论《词语与图像》期刊的“中国问题”

张 威

(南京大学 文学院 ,江苏 南京 210093)

《词语与图像》(Word & Image)是一份在文学与图像关系研究领域具有重要影响的国际学术期刊。该杂志有关中国的研究近年来明显增加,涉及中国艺术起源、中国古代书法和绘画、前卫艺术家作品风格分析等具体方面,显示出西方学者对中国问题关注度的提升。本文旨在通过对《词语与图像》进行述评、梳理近三十年来该杂志有关中国研究的具体成果,试图给致力于文图关系研究的国内学者一些方法论上的借鉴。

《词语与图像》;中国研究;方法论

一、《词语与图像》杂志概述

《词语与图像》(Word & Image)期刊创办于1985年,每年一卷,每卷四期,每期有十篇左右的文章,迄今已连续发行32卷①2016年为《词语与图像》连续发行的第32卷,截止笔者文章写作完成时,2017年第33卷第1期尚未在网络上刊发。。该杂志收录的文章涉及艺术与艺术史、人文、历史、图像学、语言学等,内容丰富,信息齐全。

《词语与图像》研究的对象主要是“Word”和“Image”,按照西方权威词典《柯林斯辞典》的释义,“Word”为“a single unit of language that can be represent in writing or speech”,即“文字或某种语言的最小使用单位”;②参见张柏然译,英国哈珀·柯林斯出版集团编《柯林斯COBUILD高级英汉双解词典》,北京:高等教育出版社,2009年版中“Word”词条。而“Image”指“a picture or idea of something in your mind”,即“头脑中的形象与概念”③参见张柏然译,英国哈珀·柯林斯出版集团编《柯林斯COBUILD高级英汉双解词典》,北京:高等教育出版社,2009年版中“Image”词条。。笔者在纵览《词语与图像》收录的大量文章后发现,除了文字和绘画作品之外,雕塑、装置艺术、电影海报、商业广告、招贴画作、历史神话、多媒体等研究对象在文章中同样有所涉及,由此可见,“Word”在杂志中表现出的意义并不止“字”或“词”,“Image”的释义除了我们所熟知的“图像”外,也涵盖了“影像”“镜像”“形象”等,例如2009年总第25卷第一期的Romantic Hellenism,Sculpture and Rome(《浪漫的希腊神话,雕塑与罗马》)就谈到了希腊神话与雕塑作品之间的关系,Remembering doomsday:memoria in late medieval English drama and iconography(《牢记审判日:中世纪晚期英国戏剧文学和插图中的“记忆”》)则谈到了戏剧文本和插图作品的互文生成模式,这些已经和传统的文图关系有所区别,隶属于广义的文图研究。④出自《词语与图像》杂志2009年总第25卷第1期,文中涉及的图像主要为戏剧文学中的插图。戏剧这种侧重于舞台表演的艺术,其剧本也会出现类似电影剧本分镜头式的插图,探讨两者的关系隶属于广义的文图关系研究。

《词语与图像》杂志的编者主要有法国学者米歇尔·汉诺森和美国学者卡特里奥娜·麦克劳德。米歇尔的研究领域涵盖19世纪法国诗歌、文学、艺术和文化,其前期研究偏重于波德莱尔的理论,最近的研究重点是法国浪漫主义画家尤金·德拉克洛瓦的作品。卡特里奥娜的研究领域同样广泛,遍及18世纪晚期和19世纪的文化,她对性别、语言和视觉艺术的关系、魏玛古典主义中高雅艺术和流行文化的共同之处等有深入的研究。正是因为这两位主要编者研究视角开阔,该杂志收录文章之时才能够包罗万象,具有国际视野。

《词语与图像》杂志的特点主要是:专业性和跨学科性兼备、关注当下艺术作品及其现实价值、个案研究数量丰富。该杂志的作者和读者包含为数众多的文学理论家、语言学家、艺术史学家和媒体工作者等。尤其值得注意的是,该杂志隶属于1987年7月成立的“词语和图像研究协会”①英文名“International Associate of Word and Image Studies”,成立于1987年,宗旨是在最广泛的艺术和文化背景中,对词语和图像的关系进行全方位的研究。该协会除了每三年举办“词语和图像”研讨会以外,还定期出版多种电子和纸质出版物,如《词语与图像》英文季刊、三年会论文集、词语和图像网络互动论坛等。,在广泛的艺术和文化背景中,这一协会致力于对词语和图像的关系进行全方位的研究,《词语与图像》英文季刊就是该协会最重要的电子出版物之一。此外,由于该杂志可在Taylor & Francis Online期刊数据库上获取,独特的开放性使得其影响力越来越大,该杂志已经成为词语与图像研究的国际平台。

二、《词语与图像》涉及中国的研究

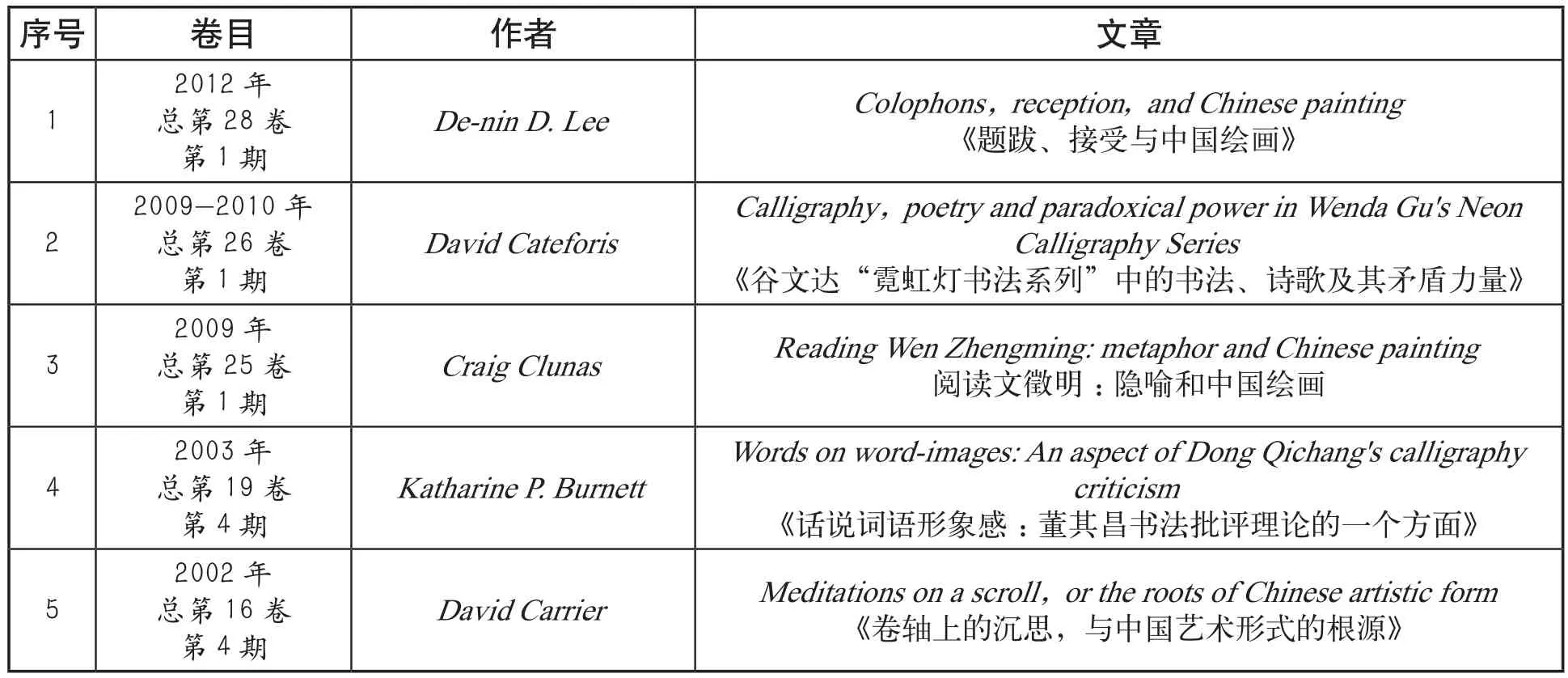

我们在统计《词语与图像》近三十年的文章后发现,涉及中国的研究具体有如下五篇:

表1 《词语与图像》近三十年文章涉及中国的研究统计

从上表可以看出该杂志对中国文图关系的关注始于2002年,并且呈现出持续性的态势。文章数量有限,但关注的内容丰富多元,既有对我国古代画家艺术作品的个案研究,也有对某一书论家理论创新性的关注;既有对中国当代艺术家作品思想性的探讨,也有对中国绘画起源与艺术形式的历史考证。本文将分别简述这五篇文章的内容,试图发掘出文章独特的研究视角和创新之处。

(一)《题跋、接受与中国绘画》

本文作者为美国学者德·尼恩·李②De-nin D. Lee,缅因州鲍登学院艺术史与东亚研究助理教授,著有The Night Banquet : A Chinese Scroll through Time(《夜宴图:穿越时空的中国手卷》),Seattle,The University of Washington Press,2010年,本书著作分析了艺术作品的创作与在不同朝代的流转,并探讨了艺术在社会中的作用。,他对艺术作品的历史传承有特别的关注。在这篇论文中,他重点关注后代观画者题写在中国画上的长篇题跋,考察其历史、实践和意义,并希望通过系统的题跋研究去重新构建中国绘画中文字和图像的关系。

《题跋、接受与中国绘画》一文分为三个部分:在“首和尾”中,作者从词源学的角度考察了“题跋”的涵义,并将其最终定义为“在书卷、墓碑、书信及书法和绘画上题写的特定文字”,这一术语通常用于卷轴作品,因为可以从左到右展开和观看,看上去有开头和结尾。作者还区分了“题跋”与“题款”,认为两者最大的不同在于题写者的差异:“题跋”是后世读者所为,“题款”为作者所为,德-尼恩·李通过举例引出了一个值得思考的问题:南宋宫廷画师马远的《倚云仙杏图》中出现了皇后杨妹子的一幅对联,传统艺术史导论将此件作品称为“带有皇后题款的马远画作”,但是作者认为称“附有马远题画的杨皇后诗作”也可以接受,进而提出“中国传统文图关系中的文字与图像哪一个更具有潜在优先性”的问题。

文章第二部分主要探讨了“书画同源”的历史原因。作者认为公元3世纪笔墨纸丝等共同的创作材料成为书画同源的物质基础,观念和神话起源的相似性使得文字和图像可以共生共存。作者继而对题跋出现的历史进行了考证,列举王廙的题款、杜甫的论画诗和李煜的题画诗,并肯定了苏轼对巩固题跋传统的功劳。

第三部分是本文的重点。作者用沃尔夫冈·坎普的“隐形观者”和米切尔·安·霍丽“过去作品与当下史学家的关联”等接受美学的理论,考察了艺术史家李铸晋对赵孟頫《鹊华秋色图》①《鹊华秋色图》是赵孟頫于1295年回到故乡浙江时为周密所画。此幅向来被认定为是画史上文人画风式青绿山水设色,画中平川洲渚,红树芦荻,渔舟出没,房舍隐现,绿荫丛中,两山突起,山势峻峭,遥遥相对。(图1)的基本分析。李铸晋最初侧重于作品的形式分析,详细讨论了该画的观点、主旨和风格,最后则转向印记题款的文学思想和历史文献,并将这些作为揭示《鹊华秋色图》重要性的线索。

本文的创新之处是用接受美学的理论去考察中国绘画题跋,有助于发现艺术作品和艺术史书写之间的关系。

图1 鹊华秋色图 元 赵孟頫 图卷纸本设色 纵28.4cm 横93.2cm 台北故宫博物馆藏

(二)《谷文达“霓虹灯书法系列”中的书法、诗歌及其矛盾力量》

谷文达是我国当代国际知名度较高的实验艺术家,大卫·凯特福瑞斯的这篇文章主要分析谷文达“霓虹灯书法系列”中书法与诗歌的创新,并对其作品中呈现的矛盾性进行考察。

本文按时间顺序对谷文达不同时期的创作风格及演变进行了梳理:

首先是谷文达早期书法的创新性。谷文达早期受维特根斯坦语言“游戏说”的影响,认为世界上总有一些神秘的语言无法捕捉,因此谷文达试图灌输给观众一种不确定性,并刺激观赏者探索未知世界。他这时的绘画和书法风格神秘、令人费解。

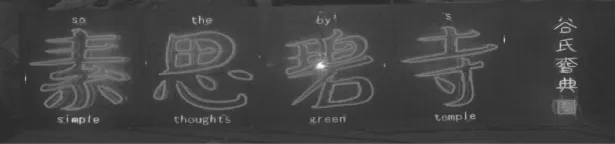

其次是谷文达《碑林一一唐诗后著》中对语言转译中存在问题的思考。《碑林一一唐诗后著》(图2)作品中复杂的英汉互译显示的是语言转译的不精确性和文化的不可翻译性。刻在碑右方的是唐诗原文和以意译方式翻译成的英文。刻在碑中心的主碑文随即以“音译”的方式把英文唐诗重新翻译成中文,这些“模拟汉字”的字体也是经过自己改造过的汉字;刻在碑左方的文字是以意译的方式把主碑文重新翻译成英文。谷文达通过这一系列的转译将混乱、荒谬的单字集合转化为具有明确语法规则和文学意味的文学写作。

最后一部分是全文的重点,探讨谷文达最近的“霓虹灯书法系列”作品中的矛盾性。与“碑林系列”作品对翻译中存在的不可翻译性类似,谷文达最新的“霓虹灯书法系列作品”(图3)突出强调了中西方语言各自的特质及其转化中产生的沟通不畅的现象,音译和意译都有其局限性,这种不足似乎找不到一个可以解决的合适途径。

《谷文达“霓虹灯书法系列”中的书法、诗歌及其矛盾力量》的创新之处在于,作者将研究对象瞄准中国当代艺术家,并试图以西方人的视角去解读中西视觉文化,并对其中的差异性和文化转译进行把握。当今美国的多元文化经历了前所未有的“身份危机”和“身份重新认可”,随着世界政治、经济的剧变,一场文化中心主义和世界边缘主义的变革与重组正在进行,本文就是对这一过程中文化认同的探索。

图2

图3 谷文达:文化转译,霓虹灯书法系列:素思碧寺,1.5×5m,有机玻璃,2005年,艺术家个人收藏

(三)《阅读文徵明:隐喻和中国绘画》

克雷格·克拉纳斯的这篇文章,引入了18世纪英国作家奥利弗·哥尔德斯的“一个中国哲学家的信”,作者虚构的中国哲学家李安济聪明敏锐,知识渊博,是东方文明的象征。可即便如此,李安济所代表的中国形象还是受到了一些英国人的歧视,因为在英国人看来,李安济讲故事的方式令人失望,西方人观念上认为东方故事本应崇高、铿锵,但实际上却索然无味,进而认为东方人很少使用隐喻或者明喻,这个故事显示出了西方人对于中国艺术作品中隐喻使用现象的费解。

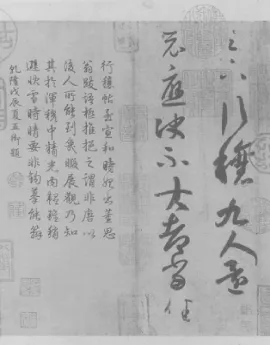

文章列举了中国古代《易经》中的“象”和曹雪芹《红楼梦》中大量使用的象征手法,作者认为它们和哥德史密斯小说中所说的隐喻是类似的,进而扩展发问:中国古代绘画中的插图中经常出现的象征和暗示是否可以被理解为中国的隐喻?为了论证这一问题,作者以明代文徵明为例,重点对其《古柏图》(图4)进行了解读。

图4 文征明 古柏图 手绢 水墨画 纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆,堪萨斯城,密苏里州

文徵明是“明四家”之一,诗、文、书、画都名闻一时,其画既有沈周温厚淳朴之风,又有细腻工整之趣,技法熟练,风格秀丽。作为明代中期重要的在野文人画家,他深受当时心学和禅学思潮的影响,善于从北宗画家的作品中吸取对自身创作有益的因素。在其《古柏图》的自题中:“雪属霜凌岁月更,枝虬盖偃势峥嵘。老夫记得杜陵语,未露文章世已惊。——徵明写意柏起茂才”①杜甫《古柏行》原文为:孔明庙前有老柏,柯如青铜根如石。霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。君臣已与时际会,树木犹为人爱惜。云来气接巫峡长,月出寒通雪山白。忆昨路绕锦亭东,先主武侯同興宫。崔嵬枝干郊原古,窈窕丹青户牖空。落落盘踞虽得地,冥冥孤高多烈风。扶持自是神明力,正直原因造化功。大厦如倾要梁栋,万年回首丘山重。不露文章世已惊,未辞剪伐谁能送。苦心岂免容蝼蚁,香叶终经宿鸾凤。志士幽人草怨嗟,古来材大难为用。文徵明自题的“老夫记得杜陵语,未露文章世已惊。”主要是指“不露文章世已惊”和“古来材大难为用”两句。,通过古柏表现出作者愤世嫉俗的抗争情绪和清高傲世的心态。

而论及“隐喻”,作者谈到这种方式是中国古代绘画表达的方式之一,究其原因,与特定时期的政治环境和文人士大夫的才情有关。明代较为盛行的“文字狱”使得文人们常常间接地表达自己的想法和情绪,这就使得明代的文人绘画成为一个充满隐喻的世界。中国古代文人画家对于诗画一律的追求是逐步推进的,真正的文人画思潮主要形成于明代,以文徵明为代表的在野文人画家,在艺术表现方面更加注重丰富和发展笔情墨趣,这个过程中就伴随着丰富的隐喻。

(四)《话说词语形象感:董其昌书法批评理论的一个方面》

凯瑟琳·P·博纳特的这篇文章主要讨论董其昌对创新性书法作品的赞赏。董其昌通常被认为是晚明绘画“雅趣”的先驱,从他的时代开始,评论家和学者们就把他对艺术作品的评判作为欣赏中国画优劣的标准,但绝大部分研究都忽略了他对创新性艺术作品的褒奖,他对书法领域的创新给予了很大的关注和很高的评价。作者详细列举了董其昌在《论用笔》《容台文集》《容台别集》中的主要理论观点:

首先,重申艺术独创的重要性,要敢于打破既定的规则,推陈出新。书法作品之所以伟大,根本原因是作者挣脱了既定的规则。

其次,书法风格的和谐统一既能成就传统作品的品质,但同样让作品拘泥于死板。那些通常不被传统认可的书法形式,反而能够更有力地证明书法作品价值,只有高度艺术自觉性的书法家们才懂得把他们的作品从常规的束缚中解放出来。

再次,原创的贡献超过传统的盲目重复,打破既定的传统能使书法获得视觉上的刺激和精神上的享受。如果过度模仿早期艺术家,学习者最终的书法形式很难有所突破。

学者们倾向于把董其昌看作是十七世纪中国艺术史、中国艺术批评和文化研究的支点。作者举例时提到了同一幅书法文本中的两个不同的“之”字写法,乾隆的书法均衡而清晰,笔势舒缓,整体构架中规中矩,吸引力略显不足。而王羲之的字遒劲飘逸、新颖有趣。当时的明朝官僚机构效率低下,审美表达趋于模式化,但董其昌、袁宏道等文化领袖鼓励创新型作品的发展,一定程度上繁荣了当时的艺术领域。

(五)《卷轴上的沉思,与中国艺术形式的根源》

图5 同一书法文本中对“之”字的解读

大卫·凯瑞尔在这篇文章中阐述了对中国艺术形式起源的思考。作者在文章开篇就描述了自己的真实经历:去西方博物馆画廊参观时很容易判断出一幅画作的时代,而观赏中国画如果没有标签则无从得知其具体信息,结论就是中西方艺术家在处理艺术作品的形式方面存在着巨大的差异,作者在文中旗帜鲜明地反对诸如文化沙文主义、历史终结论等错误观点,试图从一个客观的立场对中国艺术形式起源进行历史探究。

归纳来看,大卫的观点可以主要有几下三个方面:

首先,自然客体表现于绘画之上要求形体上的相似,但是形体必须要有结构和精神。中国古代绘画中的结构和精神都起源于笔法,并且需要由笔法来表达,因此那些善于绘画的人也擅长书法。而在西方,诗歌和绘画倾向于比较接近图像的现实主义。诗人羡慕画家的描述能力。中国绘画总是追求写意而非现实的科学性,与此同时绝大多数中国艺术评论家都普遍低估形似的意义。

第二,欧洲的绘画通常被放置于墙上,为我们打开了一扇能够看到虚幻空间的窗户,而中国古代的画卷建立的则是一个本质上与欧洲绘画不同的世界:看着展开的画卷,从右往左或从上到下,因此看中国绘画比起看西方绘画更像是阅读,这种阅读实际上就是个人经验的表达。中国画的媒介主要是丝绸或者白纸,而欧洲绘画主要使用颜料和帆布,这种物质材料的不同也造成东西方绘画艺术形式的不同。

第三,解释欧洲绘画常常需要确定一个适当的文本。欧洲的美学理论更多关心图像和文本的相对优势。文本呈现的是叙事的,图像能够展示翻身动作的时刻。但是因为场景的展现比文字的叙述更生动,图像比故事更有力。因此文本和图片的每一笔都是“所有存在的起源,种种现象的根源”,解释并不违反感觉。在中国,文字和图像没有如此远的距离。身体力行的作画和创造形象没有如此大的区别。文字亦可以在图画的空间呈现。总之,作者认为中国绘画的观赏方式和卷轴这种形式息息相关,“观画如读图”,这个中国古人阅读方式的特殊性有产生关联。

三、方法论上的借鉴和启发

谱系学的概念是法国哲学家福柯哲学中的核心概念之一,此概念来自尼采《道德的谱系》(On the Genealogy of Morality),谱系学不仅仅是一种分析方法,而且也是一种深刻的哲学观点,一种基于尼采权力意志之上的哲学。而语词的谱系学研究方法,则是考察一个词语在历史脉络语境当中如何衍变,并从一个领域渗透到另一个领域,这种方法有助于对研究对象的概念进行清晰界定。《词语与图像》杂志注重对历史的把握,在2009年的《背景色彩——图案术语走入歧途了吗?》一文中,Kapor Vladimir就首先对所谓的“背景色彩”进行了历史追溯,全文按照“背景色彩的词汇学源头”——“背景色彩在文学作品中的首次运用”——“背景色彩从美术领域扩展到文学领域转变”①马迎珺:《<词语与图像>杂志述评》,赵宪章主编:《文学与图像》(第一卷),江苏教育出版社2012年版,第319页。这一历史线索逐层深入梳理,而同样的方法在上文提到的《题跋、接受与中国绘画》一文中又一次被加以运用。

在De-nin D. Lee的《题跋、接受与中国绘画》一文中,作者开篇就详细论述了“题跋”在中西不同文化语境中的涵义,这种对比有利于我们了解“题跋”涵义的历史流变。在欧美艺术传统中,几乎没有与题写题跋相对应的艺术实践,因此艺术史家用古体词“colophon”去翻译题跋。“题跋”在希腊语中指的则是“顶点”或“最后一笔”,《牛津英语词典》则将其定义为“题词或题铭,可用于图画或象征性作品中,原本置于书籍或手稿末尾,包括标题、抄写者或印刷厂、印刷日期和地点等信息”,“colophon”这个概念对中国艺术史初探者近乎空白,所以对其进行全新定义成为可能。清代王概《芥子园画传》中曾这样点评题款:“元以前多不用款,或隐之石隙,恐书不精,有伤画局耳,至倪云林字法遒逸,或诗尾用跋,或跋后系诗,文衡山行款清整,沈石田笔法洒落,徐文长诗歌奇横,陈白阳题志精卓,每侵画位,翻多奇趣”,发展到元代以后,在画上题书诗文已成为中国画作品上增添诗情画意的一种艺术手段。中西方对“题跋”都有不同的定义,经过这样的历史考察之后,我们发现研究对象“题跋”的定义变得明确。

词语的谱系学研究方法给我们的启发主要是:面对我国古代文图关系中的具体对象时,可以考察该对象在历史发展过程中涵义的扩大、缩小和转移,如《周易》中的“易象”“物象”“卦象”和“卦象”等,这种注重概念考辨的方法有助于我们全面把握文字与图像之间的相互渗透关系。

《词语与图像》杂志的作者们在考察文字与图像关系之时,并不总是围绕着纯粹的图和文展开论述,更多时候是着眼于如何将单纯的图文关系与作家或画家的行文或绘画风格相结合,从而探索其更深刻的历史意义、社会意义和政治意义,这种思考在很多先锋艺术家的身上可以得到很好的体现。

中国当代先锋艺术家中影响力较大的有谷文达、徐冰、方力均、王广义、岳敏君、张晓刚等,他们的很多作品充满争议,但不可否认的是他们作品蕴含的颠覆性和日益扩大的影响力,这类在我国国内和国际艺术市场日益受到关注的中国艺术家自然也成为《词语与图像》杂志关注的对象。David Cateforis的《谷文达“霓虹灯书法系列”中的书法、诗歌及其矛盾力量》一文是对中国先锋艺术家作品的讨论,作为具有国际影响力的前卫艺术家,谷文达的装置艺术作品在全球范围取得很大的成功,这不是偶然或者巧合,而是在拥有了丰韵的传统文化底蕴上融入了他独特的思维方式,最终创造出了惊世骇俗的艺术作品,不管是其早期的水墨画还是最近的“霓虹灯书法”,都体现了艺术家的思考方式,这种方式转化成具体的文图作品,既展示了文字与图像之间互为补充、相得益彰的一面,也展示了二者相互冲突的一面。

与谷文达类似的中国先锋艺术家还有徐冰,他们的艺术作品大都从中国传统文化中汲取营养,以当下正在发生和正在对人们的思想产生影响的当代艺术问题为落脚点。他们都用“新英文书法”来表达和呈现文字与文化,以及文化与人之间的关系。这给我们的启示就是要多关注中国先锋艺术家的作品,尤其是具有国际视野的中国艺术家,通过对其艺术作品的研究来进一步思考文学与图像中的关系问题。如徐冰的装裱作品《天书》(1998年)展现给观众的是书法,而不是语意。墙上贴的是旧报纸的卷轴,屋顶垂下来的是数以万计的中国古代宗教 经书,地面上铺的是以中国传统方式装订的书籍。徐冰不是通过反复书写来解读中国汉字,也不是通过反复印刷来掌握汉字,其艺术品的价值存在于这项工程本身。从先锋艺术家的具体作品分析其中蕴含的文图关系不仅可以促使我们思考文图之间的转化关系,更具有一定的当代价值。

“文学与图像”之间关系的研究大致分为三个层面:首先,是文学与图像关系的基础理论研究;其次,是文学和相关的插图、封面等“副文本”的具体关系探讨;最后,是将书法作为文字图像及其与语言的关系分析。有关这三方面的研究近年来有了很大的发展,已经逐步从宏大阐发和情绪式判断逐渐深入到学理与具体个案的研究中来,研究视角也已经从最初的叙事学、图像与文字的互文性等发展到从艺术史角度进行具体作品研究和语图符号学探究等方面,而《词语与图像》杂志有关中国的研究中出现了运用接受美学分析中国古代绘画中的题跋这一新颖的切入点,这对我们进一步深入挖掘我国古代书画关系有很大的启发。

除了上述三点之外,《词语与图像》杂志涉及中国的研究还特别注重对比中西方艺术家的思维模式。David Carrier的《卷轴上的沉思,与中国艺术形式的根源》一文就从作者的主观视觉经验入手,引发出了中国绘画与西方绘画在使用材料(画布、颜料与笔墨纸砚)、表达方式(西方绘画重视“相似性”、中国绘画偏重“写意”)等方面的不同,进而思考了为何欣赏中国古代卷轴绘画仿佛阅读书籍的原因,并总结出欧洲的美学理论更多关心图像和文本相对优势的特点。凡此种种,启发我们面对中国的绘画和书法材料之时,将其中的文图关系放在东西方对比的视阈中考察。

总之,上述研究在方法论上给我们的启发主要有:注重运用语词谱系学方法考察对象的历史衍变,从研究对象语义范畴的变化梳理出不同时代理论家对艺术问题认识程度的拓展;注重当代艺术的价值,关注中国当代先锋艺术家作品复杂的思想性,特别注重透过作品表面去思索其背后的文化内涵;研究视角新颖,从观者的角度入手,运用接受美学相关理论去重新建构中国文图关系,这些研究的精华部分值得国内学界借鉴。

参考文献:

[1]张柏然译,英国哈珀·柯林斯出版集团编.柯林斯COBUILD高级英汉双解词典[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]赵宪章.文学与图像(第一卷)[M].南京:江苏教育出版社,2012:319.

On the “China Issues” of Word & Image Journal

ZHANG Wei

(The School of Chinese Language and Literature, Nanjing University, Nanjing of Jiangsu Province, 210093)

Word & Imageis an in fl uential international academic journal in the fi eld of the study of the relationship between literature and image. In recent years, the related studies about Chinese arts have saliently increased in this journal with the discussion about the origin of Chinese art, the ancient Chinese calligraphy and painting, the analyzing of Chinese avant-garde artists’ works and styles and so on. This shows the rising attention of the western scholars to China issues in the fi eld. This paper aims at combing and commenting about the concrete studies of the journal about China issues in the past 30 years to deliver some reference in methodology for the domestic scholars in this fi eld.

Word & Image;Chinese studies; methodology

I01

A

2095-3763(2017)-0084-08

10.16729/j.cnki.jhnun.2017.02.012

2017-04-10

张威(1991- ),女,吉林舒兰人,南京大学文学院硕士研究生,主要从事文学与图像关系研究。